新常态下地勘单位转型升级的几点思考

■ 张蔓梨

(山西省煤炭地质144勘查院,洪洞 041600)

新常态下地勘单位转型升级的几点思考

■ 张蔓梨

(山西省煤炭地质144勘查院,洪洞 041600)

分析新常态下地勘单位转型升级的内外部动因,探讨提出地勘行业在新能源开发、生态文明建设、民生地质等产业及管理上的改革方向,进而在转变思想观念、拓展发展对象、拓宽服务领域、深化企业改革、推进供给侧结构改革等方面提出了几点建议,以期对地勘单位转型升级提供参考。

地勘单位;转型升级;面临形势;发展方向;发展建议

2012年以来,地勘经济出现下行态势,特别是煤炭地质勘查市场急剧萎缩,产能严重过剩,极大地阻碍了地勘单位的可持续健康发展,随着国家事业单位分类改革期限的临近,地勘行业面临内忧外患的双重困境。为扭转局面,寻求发展出路,地勘单位急需转变当前产业结构和管理机制,构建新常态下适应国家战略和社会建设的发展新模式。

1 新常态下地勘单位面临的新形势

1.1 经济发展新常态

受全球经济环境影响,我国经济发展在增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”大背景影响下,经济由9.5%的高速增长阶段,转入7.0%~7.5%的中高速增长期,进入提质增效的“新常态”。

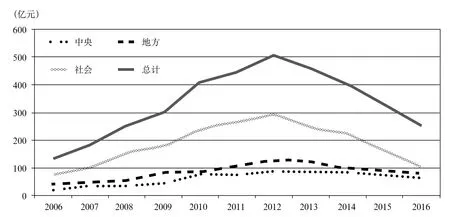

1.2 地勘投入持续下降

受政策和矿业发展周期影响,我国地质勘查投入在2012年到达顶峰后,便以年均10%左右的速度连年下降(见图1)。从2016年数据来看,全国地质勘查投入247.29亿元,比2015年减少24.6%。其中,中央财政投入63.20亿元,占总量的25.6%,比2015年减少10.6%;地方财政投入81.82亿元,占总量的33.1%,比2015年减少14.1%;社会资金投入102.27亿元,占总量的41.3%,比2015年减少36.8%。当前已处于“黄金十年”前期的高位,且在一定时期内受政策等多重因素影响,地勘投入仍将延续下行趋势。

图1 2006—2016年全国地质勘查投入对比

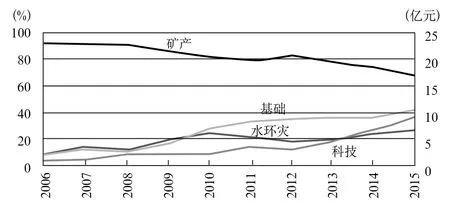

1.3 地勘投资结构不断调整

地质勘查围绕国家经济发展、生态文明建设等需求进行结构调整,传统固体矿产勘查需求增速逐渐放缓,勘查投入总量不断下降,以锂、钴、稀土等战略性新兴矿产和以煤层气、页岩气等清洁能源为代表的矿产勘查投入呈快速增长态势,以保护环境和改善民生为重心的环境地质、灾害地质、农业地质、生态地质悄然兴起,需求旺盛。财政资金充分发挥基础先行作用,在水工环、地热、地下管廊探测、环境地质调查、灾害地质调查、监测与预警等领域不断提高投资幅度(参见图2)。在区域性投资方面,受西部大开发和“一带一路”倡议影响,勘查投入格局进一步调整,西部地区占比持续上升。

图2 我国地质勘查投入专业结构比例变化(2006—2015年)

1.4 地勘产能相对过剩

经过“黄金十年”的快速发展,国内现有地勘单位2600余家,从业人员50万人,依旧保持“百局千队”的发展局面,单位间职能大体相近、业务基本雷同,同质化竞争激烈。伴随市场下行,产能过剩问题

逐渐突出,特别在煤炭、钢铁等领域,勘探市场出现断崖式下滑。2016年,全国煤炭资金投入同比减少46%,钻探工作量同比减少52.8%;铁矿资金投入同比减少41.6%,钻探工作量同比减少39.2%。单位间同质竞争加剧,产品单价不断走低,利润急剧萎缩,部分地勘单位多年来的自身储备已消耗殆尽,陷入产能严重过剩的瓶颈阶段。

1.5 地勘单位体制机制改革

2011年,中央发布事业单位分类推进改革指导意见,要求全国事业单位2020年前必须完成,全面吹响深化改革的进军号角,地勘单位已正式进入分类改革时期。虽然目前为止,尚无全国统一的地勘单位改革意见和政策,各地改革进度不一,改革分类多样,但从大趋势来看,地勘单位从目前的生存型事业单位向实体企业集团转型将不可避免,企业化将是地勘单位改革的主要方向。

在当前复杂的地勘经济形势下,地勘单位面临生存与发展的挑战,也面临前所未有的发展机遇。深处困境的地勘单位,应深刻认识到只有深化地勘体制机制改革,优化多元发展模式,尽快适应新常态下国家对地勘工作的发展需求,才能推动自身不断适应时代发展的潮流。

2 地勘单位转型升级的主要方向

当前地勘行业不景气主要是矿产品价格走低等因素引起的,但矿业进入低谷并不意味着地勘行业也进入了低谷。我国在全面建成小康社会过程中,对能源资源的需求仍是刚性的,在某些领域对地质工作的需求量甚至还会不断增加,地勘行业前景依然非常乐观。党的十八大报告中提出“要加快传统产业转型升级”,从宏观形势、市场竞争格局等外部环境变化,及体制机制改革、自身发展追求等多方面考虑,地勘单位要实现可持续发展,必须积极迎接新挑战、适应新常态,在产业结构上打破依靠传统固体勘查形成的“一业独大”局面,构建多元化产业格局,在管理模式上摆脱传统计划经济制约,引进现代化管理理念,最终实现转型发展。

2.1 在新能源上寻求发展

国家在全面建成小康社会过程中,对能源的需求是刚性的,但需求结构却产生了变化。特别是随着国家在保护环境上的坚决态度,强调加快清洁能源的发展方向及在生物能、地热能、煤层气、页岩气等能源方面的工作部署,为地勘单位在新能源发展上指明了方向。地勘单位要实现转型,就要顺应形势,进一步加快工作重心向新能源勘查转型步伐,把新能源勘查作为煤炭勘查后的主攻方向。

2.2 在服务生态文明领域需求发展

党的十八大把生态文明建设列入建设中国特色社会主义“五位一体”的现代化建设总布局中,近年来国家修订了《大气污染防治法》,出台了“大气十条”“水十条”“土十条”等环境污染防治行动计划,制定了《全国地质灾害防治“十三五”规划》《国家环境保护“十三五”规划基本思路》《长江经济带发展规划纲要》等发展纲要,并尝试建设国家生态文明试验区,完善主体功能区制度和生态补偿机制,建立资源环境监测预警机制,这些都为地质工作提供了广阔的发展空间,需要水文地质、工程地质、环境地质和灾害地质提供强有力的技术支撑。

2.3 在服务民生地质领域寻求发展

随着全面建成小康社会的不断推进,国家新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化、绿色化发展战略,将带动地质勘查更多地拓展民生领域。近年来,国家扎实推进新型城镇化,统筹城市地上地下建设,2017年再开工建设城市地下管廊2000公里以上;高度重视矿山环境恢复治理,在各省市建立“矿山地质环境恢复治理基金”,加大矿山地质环境恢复治理力度;高度重视农村饮水安全,部署开展具有较强辐射带动作用的172项重大水利工程,解决区域性缺水难题;部署开展全国第三次土地调查、不动产测量、自然资源统一确权登记,落实推进土地整治、土地复垦与开发、农村人居环境整治等项目,为地质工作提供了广阔的发展空间。

2.4 在国家重点扶持领域寻求发展

中国梦的实现,需要能源与矿产资源方面的有力支撑。“一带一路”倡议、京津冀协同发展、雄安新区规划、长江经济带发展、转型综改试验区建设等国家战略的实施,也迫切需要地勘单位提供基础性、先行性工作。这些战略行动释放出的改革红利,为地勘单位提供了广阔的发展舞台,地勘单位应积极研判形势,紧扣发展机遇,寻求在这些领域的参与点、契合点,抢占发展先机。

2.5 在矿业权开发上寻求发展

矿业权是地勘单位能否成功转企的关键,在长期计划经济和事企混合经济体制下,地勘单位工作成果无偿上交给国家,地勘活动只有投入,没有产出。地勘单位要实现成功转企,必须重新建立起投入产出循环机制,取得其作为市场交换的商品——探矿权、采矿权及矿产品,才可能作为独立个体参与市场竞争。因此地勘单位在体制改革过程中,矿业权的取得至为关键。

2.6 在提升市场竞争力上寻求发展

地勘市场的萎缩加剧了地勘单位间的竞争,如何在竞争中脱颖而出,离不开地勘单位自身实力的提升。特别是当前地勘单位改革进入深度调整期,事转企被逐渐提上日程,作为走市场的独立企业,地勘单位要想在市场中求生存、求发展,就必须不断引入现代管理理念,在管理模式、制度上与市场接轨,并不断完善组织架构、加强内控管理、强化预算管理、提升法制化管理,推动地勘单位形成科学化、法制化的管理机制。

3 地勘单位转型升级的发展建议

3.1 转变思想观念

思想决定出路。地勘单位要想在市场竞争中立足,就决不能还沉浸在传统事业单位身份优越感中,还在以观望的态度,坐等矿业市场春天的到来。必须以“壮士断腕”的决心和毅力,从思想上摒弃传统“等靠要”的观念,深刻领悟供给侧结构调整背景下地勘单位全面深化改革的重要性,深刻认识当前地勘单位转型升级的必要性,充分判断未来市场对地质勘查的需求,主动出击,积极作为,投入到新常态下地勘单位的转型发展中来。

3.2 拓展服务对象

针对当前地勘单位主要将产业布局在矿产勘查和地质钻(坑)探方面,服务领域较窄,抗市场风险能力较弱的状况,必须在服务对象上另辟蹊径。应着力加强与政府部门的联系,顺应国家重大战略调整,在“一带一路”“京津冀一体化”“雄安新区规划”“长江经济带发展”“转型综改试验区建设”“海洋强国战略”建设中开展多层面地质工作。加强与国土资源部门的联系,在当前受国家关注度高、投资前景好的环境地质、灾害地质、生态地质等方面主动出击,寻找更多的合作空间,并尝试发展海外业务,申请地质援外项目,争取走出国门。

3.3 拓宽服务领域

树立“大地质、大生态、大服务”的理念,在服务能源保障上,顺应国家能源结构调整方向,在生物能、地热能、煤层气、页岩气、风能等清洁低碳能源上着重勘查,在锂、钴、“三稀”等战略性新兴矿产资源上主动勘查。顺应国家海洋经济发展战略需求,拓展海洋区域地质调查、海岸带综合地质调查等海洋资源地勘业务领域,为海洋经济发展、重大工程建设、海洋地学理论创新等提供重要基础数据支撑。在服务生态修复上,抓住国家生态文明建设的机遇,在地质灾害勘查治理、水土壤污染防治、矿山生态恢复治理、土地复垦等方面,主动对接,积极参与,形成新的经济增长点;特别是在地质灾害勘查治理领域,应正确认识我国地域广阔,地质条件复杂,由滑坡、崩塌、泥石流和地面塌陷引起的地质灾害易发地区面积达712.2km2这一现状。抓住李克强总理强调提出“深化生态文明体制改革,完善主体功能区制度和生态补偿机制,建立资源环境监测预警机制”的有利时机,在地质灾害勘查治理领域积极作为。在服务民生地质领域,紧扣国家新型工业化、城镇化、农业现代化和绿色化发展战略,进一步向工程地质、农业地质、城市地质等公益性地质调查领域进军,在地下管廊建设、地名普查、第三次土地调查、不动产测量、自然资源统一确权登记上充实人员、增加投入、主动参与。在服务矿山生产建设上,加强矿山环境恢复治理、煤矿安全监测、煤矿水患调查、采空区积水探测、井下物探方面的服务沟通联系,认真分析研究,主动回访,验证准确率,提升服务质量和信誉。

3.4 推进供给侧结构改革

围绕“三去一降一补”的供给侧改革思路,重点在降成本、补短板上下功夫。树立厉行节约的理念,以成本管理为契入点,梳理管理流程、完善过程管理,堵塞“跑冒滴漏”,找出降本增效的关键节点,提高管理效益,提升竞争能力;补齐人才、技术、资质、设备等制约转型发展的短板,在人才引进上广开进贤之路,对适合现代企业制度的中高级复合型经营管理人才,对关键专业、紧缺专业有经验、有技术、有证书的“三有”人才,多方施措、重金招聘,为单位发展助力。在技术服务上建立科技创新平台,完善探索“产学研”合作机制,提高科技创新理论水平,提升自主创新能力,促进科技成果转化,打造地勘创新品牌,做到技术精湛、理念先进,提高市场占有率。在资质提升扩项上,重点在地质灾害、土地复垦、环境监测等国家生态文明发展方面的资质上下功夫,不断扩大业务范围。用好财政资金和自有资金,加强政策引导,优化资源配置,有计划地引进科技水平高的先进设备,提升装备水平,形成通过提升基础实力带动经济增长的良好局面。

3.5 深化企业改革

在内部企业改革上,地勘单位需要对现有产业进行战略发展规划,制定发展愿景、细分发展规划,并针对具体确定的重点核心业务,制定业务发展部署,如为形成自己的优势产业,采取什么样的途径,通过几年的发展,使该业务在某一细分市场上达到什么样的程度等。积极引进现代企业管理理念、模式和制度,告别传统计划经济体制下的陈旧管理模式,逐步建立绩效考核管理、完善内控制度体系,建立过程化管理、深化全面预算管理、加强经营风险管理、引进大型管理软件等,形成科学化的管理机制。

把事业单位体制与公司治理结合起来,针对地勘单位下属企业,按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求,建立健全企业规章制度,进一步明晰事企界限、分体运行。科学合理构建运行机构,明确职责分工,建立规范的企业法人治理机制。因企施策,鼓励下属企业股权多元化改革,探索发展混合所有制,推动国有资产资本化,使国有资产动起来、活起来。

地勘改革不仅需要自身的内生动力,还需要政府部门在体制机制方面给予诸多的助力,既要强调“改”,也要强调“解”。即在强调改革的过程中,重视行业共性问题、历史欠账、实际困难等方面。针对地勘单位在建制60余年来普遍存在的历史欠账过多,长期处于“打工”角色,矿业权取得不足等问题,国家于近期出台了《矿业权出让制度改革方案》,各级国土资源管理部门,尤其是省级国土资源行政主管部门,需要在矿业权申办方面给予积极帮助,提高地勘单位干部职工投身转型升级的积极性。同时地勘单位也要及时掌握具体改革措施和实际操作程序,把握发展先机,为下一步分享改革的政策红利做好准备。

4 结语

地勘单位改革是一项艰巨的任务,也是一个巨大的挑战,在经济发展新常态下,地勘单位能否成功转型,事关单位生存质量和发展前景。地勘单位要积极研判、认真分析、主动作为,顺应国家战略规划和能源结构改革调整,积极推进本单位的改革突破和转型发展,通过创新发展理念,发挥专业优势,找到发展的参与点与契合点,成为新常态下社会经济发展的排头兵。

[1] 国土资源部网站.2016年全国地质勘查成果通报[EB/OL].(2017-05-16)[2017-6-28].http://www.gtzyb.com/bugaolan/20170516_104983.shtml.

[2] 中国矿业联合会地质勘查协会网站.我国地质勘查行业“产能”分析[EB/OL].(2016-06-29)[2017-6-28].http://www.chinaexplore.com.cn/html/news/hot/2016/0629/4123.html.

[3] 中国矿业联合会地质勘查协会网站.中国地质勘查的现状与走势[EB/OL].(2016-02-05)[2017-6-28].http://www.chinaexplore.com.cn/html/news/dknews/2016/0225/2794.html.

[4] 房永雯.浅析新常态下地勘单位转型升级[J].港澳经济,2016(17):90-91.

[5] 刘艾瑛.新常态下地勘业如何转型发展[N].中国矿业报,2015-04-14(A06).

[6] 杨振华.做好五个创新,实现地勘单位提质增效[J].中国国土资源经济,2017(2):52-54.

Some Thoughts on the Transformation and Upgrading of Geological Prospecting Units under the New Normal

ZHANG Manli

(Shanxi Coal Geological 144 Prospecting Institute, Hongdong 041600, China)

This paper analyzes the internal and external motivations of the transformation and upgrading of geological prospecting units under the new normal, and discusses the reform direction of the prospecting industry in the fi elds of new energy development, ecological civilization construction and people's livelihood geology. Then, some suggestions are put forward on the aspects of changing concepts, expanding objects of development, broadening service area, deepening enterprise reform, promoting supply side structure reform and so on, so as to provide reference for the transformation and upgrading of geological prospecting units.

geological prospecting unit; transformation and upgrading; confronting situation; development direction; development suggestion

F407.1;F062.1

A

1672-6995(2017)12-0038-05

2017-06-29;

2017-07-26

张蔓梨(1985—),女,山西省洪洞县人,山西省煤炭地质144勘查院经济师,大学本科学历,主要从事地勘单位管理及发展战略研究工作。