大一学生跨文化交际能力现状调查及对策研究

邵红梅

(南京航空航天大学 江苏 南京 21100)

大一学生跨文化交际能力现状调查及对策研究

邵红梅

(南京航空航天大学 江苏 南京 21100)

当前高校不仅需要培养高质量的专业人才,而且还必须培养具备较强跨文化能力的人才。本文以南京航空航天大学非英语专业大一学生的跨文化交际能力的实证调查为研究材料,揭示了处于这一水平阶段的大学生跨文化交际能力及其存在的问题,并提出了大学英语教学在培养学生跨文化交际能力的基本对策。

跨文化交际能力;现状调查;对策研究

1 引言

随着国际化进程的步伐不断加快,跨文化交际活动的重要性日益凸显。时代的改变对中国的英语学习者提出了更高的要求。学习者不仅要掌握英语的语法知识,还需要具备与来自不同文化背景的人们进行交流的能力。因此培养跨文化交际能力是外语教学工作中必不可少的一环。只有先了解中国非英语专业大学生跨文化交际能力现状,才能在之后的培养工作中有的放矢,达到事半功倍的效果。

本文尝试编制适用于非英语专业大学生的跨文化交际能力的测评量表。本文首先梳理了国内外较有影响力的跨文化交际能力模型,然后基于Byram提出的跨文化交际能力评价理论框架,构建了适用于非英语专业大一学生的跨文化交际能力自测量表,并且对其信度和效度进行了检验。

2 国内外跨文化交际能力研究评述

国外对于跨文化交际能力的研究始于上世纪五十年代,至今已有来自心理学、教育学、语言学、社会学等不同领域的学者对其内涵及维度进行了广泛深入的研究。虽然目前学术界对于跨文化交际能力的内涵尚无定论,具有普适性的测量工具也亟待开发,但研究者们普遍认同,跨文化交际的内涵应该包括“特定的跨文化环境”和“有效得体”两个要素(Byram,1997)。同时,学界就跨文化交际能力的测定,达成了以下三个共识(Deardorff 2006):一、跨文化交际能力可以测评;二、对跨文化交际能力的测评必须从不同角度、采用定量定性相结合的多种手段进行;三、跨文化交际能力的评定必须考虑诸多因素,例如测试对象、测试目的、具体环境等。

关于跨文化交际能力的维度,研究者从不同角度提出了不同的交际模式。Chen于1989年提出四维跨文化交际能力模式,即从个人特性、沟通技巧、心理调适和文化意识四个维度对跨文化交际能力进行评定。每个维度又包含不同的细则。其中个人特性包含了自我表露、自我意识和社交从容的能力;沟通技巧包括信息传递技巧、社交技巧、行为灵活性和互动惯例能力;心理调适包括应对挫折、压力、疏远、暧昧等情形的能力;文化意识包括了社会价值、社会习俗、社会规范和社会制度(Chen 1989)。Chen的四维跨文化交际能力模式出现较早,其分类也比较恰当,但是由于四个维度之间的内在联系未能得到充分体现,该交际模式在实际操作过程中还有待完善(高永晨 2014)。

另一种在学界引起广泛关注的模式是Byram(1997)提出的欧盟模式。该模式将跨文化交际能力划分为知识、技能、态度和意识四个能力维度。每一个能力维度中又包含了若干子要素(见表1)。Byram的跨文化交际能力模式在之前的研究之上有所突破,不仅拓宽了研究系统,还注重各种能力之间的相互联系,有助于从整体入手去认识跨文化交际能力。此外,Fantini的跨文化交际能力框架还描述了与交际语相关的外语能力,并对跨文化交际能力的四个发展阶段进行了预见性的概括(杨盈,庄恩平2007)。

表1跨文化交际能力

国内也有不少研究尝试从非西方的视角去评定跨文化交际能力。文秋芳教授(1999)提出将跨文化交际能力分为“交际能力”和“跨文化能力”,前者包括语言能力、语用能力和策略能力三个子能力,后者包括对文化差异的敏感度、宽容性和处理文化差异的灵活性三个层次。这样的分类与Byram的模式不乏异曲同工之处。两者都将跨文化能力视为跨文化交际能力的子能力,并且注重外语语言水平在跨文化交际过程中所起的作用(钟华等 2013)。

在此基础上,国内逐渐兴起对中国大学生跨文化交际能力测评体系理论框架的研究。该测评体系的构建既要立足我国国情,又要将“大学生”这一受众的实际情况考虑进去,才能确保测评体系的切实可行,并且对教学工作具有一定的指导意义。钟华(2013)所在的课题组在参考已有的交际能力模型后,将大学生跨文化交际能力分为交际能力和跨文化能力。其中交际能力涵盖语言、社会语言、语篇和策略能力4个子能力,跨文化能力包含了技能、知识、态度和意识4个方面。对264名大学生的测评显示该量表整体信度为0.901。该研究为后续的测量体系的构建提供了理论基础和数据支持。

另一创新的理论框架来自于高永晨(2014)提出的中国大学生跨文化交际能力测评的知行合一模式。该模式基于Byram的跨文化交际能力模式和Deardorff的金字塔式跨文化能力模式,并且吸收了中国古代哲学思想,将大学生跨文化交际能力划分为有价值理念构成的知识系统和由价值理念支配和决定的行为系统。两个系统同时还包含各自的三个指标。两者联系紧密、相互作用,有助于从理论层面帮助我们了解大学生跨文化交际活动。但是作者仅对该理论框架进行了阐释,基于该理论所设计的测评量表的信度和效度还有待验证。

基于以上分析,本文选取了Byram的跨文化交际能力(ICC)多维度模型和Fantini跨文化交际能力表格,并且综合参考了国内基于中国大学生所涉及的理论框架,设计了适合考察南航大一非英语专业学生跨文化交际能力的量表,旨在分析该特殊受众群体的跨文化交际能力现状、存在困难,以期有针对性地对教学提出改进建议。

3 研究设计

3.1 研究问题

研究以Byram的跨文化交际能力(ICC)多维度模型和Fantini跨文化交际能力表格(A YOGA FORM)为理论基础设计了问卷调查,旨在了解我校大一非英语专业学生的跨文化交际能力,在哪些方面还存在较大的跨文化交际障碍,通过分析调查结果,来剖析我校外语跨文化交际教育教学中存在的问题并且提出解决的对策和建议。

3.2 研究对象

本研究的样本来自于南京航空航天大学的62名非英语专业大一学生,这些学生分别来自机电学院,材料科学与技术学院,航空宇航学院,能源与动力学院,计算机科学与技术学院,经济与管理学院,人文与社会科学学院,其中文科占比例为27%,理工科占73%。

3.3 研究方法

跨文化交际能力包括四个大的维度:1)知识维度(了解本国/外国的生活方式和价值观知识,了解文化和跨文化交流与传播等概念的基本知识);2)态度维度(愿意尽量去宽容外国人不同的价值观、饮食习惯、禁忌等等);3)技能维度(出现语言交流障碍时借助身体语言或其他非语言方式进行交流的能力,在与外国人交流时尽量避免对外国人产生偏见和成见的能力,在与外国人交流时会避免提到外国人有关隐私话题的能力,具有对跨文化差异敏感性的能力,看待其他国家发生如政治、经济、宗教等方而的事件时会从不同文化和多角度看问题的能力);4)意识维度(意识到与外国人交流时自身文化身份和对方文化身份的差异)。研究主要采用问卷调查这种研究方法,对南京航空航天大学本科一年级非英语专业70名学生进行了问卷调查,有效问卷62份。本研究设计首先以ICC为参考,结合A YOGA FORM和AIC,后经小组成员间讨论与修改,设计出来符合中国大学生情况的问卷,问卷覆盖四个维度共20个问题,记分采用莱科特五级记分制,答案ABCDE从低到高分别赋值1,2,3,4,5分,1分表示的程度完全不,5分表示的程度是非常。

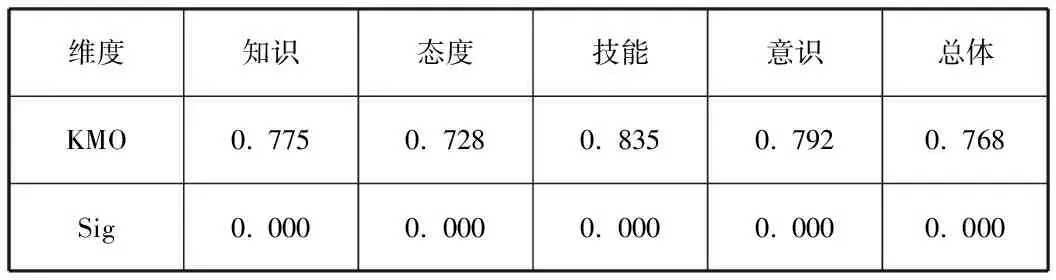

为确保测量工具的有效性,利用SPSS软件对修改后的量表进行了信度和效度的检验。各个维度的信度检验结果显示如下(见表2),问卷各维度α系数介于0.763与0.842之间,总的α系数也达到了0.816,证明本量表信度较高,也具有较高的内部一致性。在效度检验方面,本研究主要针对内容效度做了检验。各维度的效度检验结果显示如下(见表3)。鉴于测量工具初稿来源于较为成熟的接受度量表,在修改过程中,与有关老师进行了多次探讨分析才定稿,因而该量表能较为准确地反映本校非英语专业大一学生的跨文化交际能力,具有较高的内容效度。

表2 量表信度检验结果统计表

表3 量表效度检验结果结果统计表

4 研究结果与讨论

4.1 大学生跨文化交际能力知识维度分析

知识维度主要体现在对本国文化知识、外国文化知识和跨文化知识了解程度,表4是本次调查的大学生在知识维度的自我评估情况。

表4 知识维度不同子维度的均值和标准差的分布

通过上述数据分析,本国文化知识的均值大于3,说明学生对其了解程度在一般到较好之间。而学生对他国文化知识和跨文化交流知识的均值较低,说明他们普遍认为对这方面了解不足。非英语专业学生对英语国家的历史地理和节日习俗等知识知之甚少,跨文化交际能力普遍不高。这一存在的问题对外语教学环境提出了挑战。在教学内容上除了必要的书本知识传授和应试语言能力培养,应注重对文化及课外知识的输入,同时培养大学生主动学习跨文化知识的意识,学生自主学习能力的提高有助于他们知识的积累。外语教师也需不断地提高对外国文化知识和跨文化知识的掌握程度。

4.2 大学生跨文化交际能力态度维度分析:

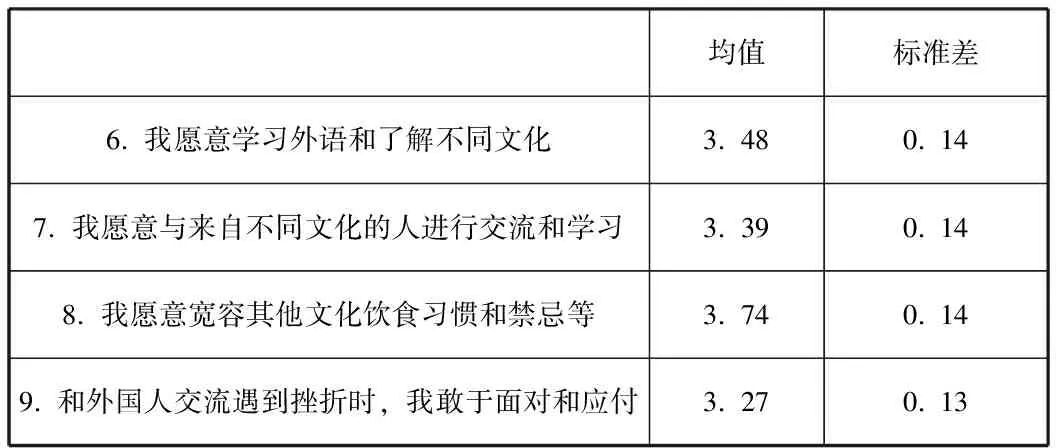

跨文化态度指跨文化交际活动中应具有的积极的态度。Byram认为积极的态度指“好奇、开放和悬置民族中心主义判断的意愿”。跨文化交际活动中应对异文化采取理解、尊重和宽容的态度,而不是厌恶、仇视和本文化优越的态度。本部分共有4个题项,涉及意愿、开放、宽容。

表5 态度维度不同子维度的均值和标准差的分布

从表5中可以发现,4个题项的均值均大于3,说明学生对跨文化交际能力普遍持积极的态度。他们学习外语和了解不同文化的意愿较强,但学生对于与不同文化的人进行交流和敢于面对交流挫折的态度相对比较消极。学生虽有较强主动交流和学习的意愿,但当真正出现与外国人交流机会时,他们却不一定会参与,遇到交流挫折时,也可能没有勇气面对。Byram(1997)发现,态度是评价跨文化能力的重要的基石之一。大学外语教育除了培养学生良好的跨文化态度外,还应让他们更多的参与到实际跨文化交流中去,更多的通过和不同文化的人交流与沟通逐渐形成一种相对稳定的看法与态度,这样有助于培养他们的跨文化交际能力。

4.3 大学生跨文化交际能力技能维度分析

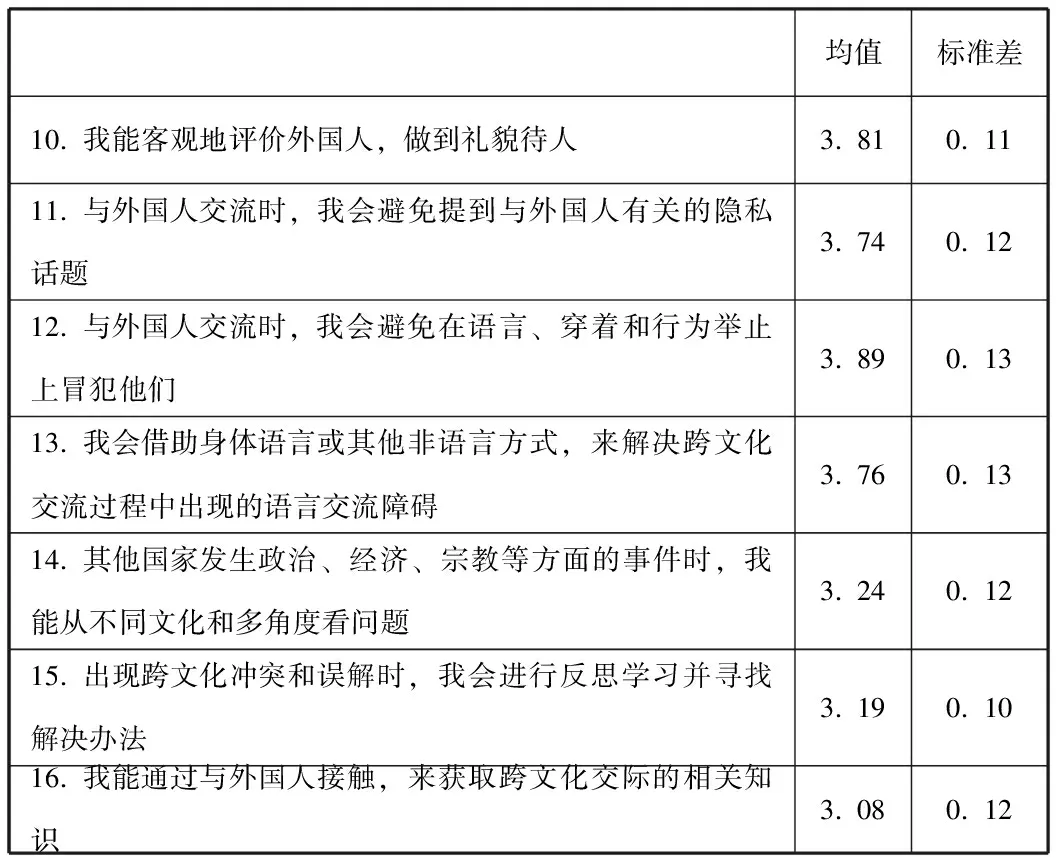

跨文化技能指应对跨文化交际活动的行为技能。技能维度包括交流技能和认知技能,题项10-13为交流技能,题项14-16为认知技能,共编制了7个题项。

表6 技能维度不同子维度的均值和标准差的分布

从表6不难看出,学生交流技能的均值大于3.7,接近4,说明他们普遍认为其交流技能较强。而知识技能的均值小于3.2说明学生在这方面相对薄弱。学生从不同的文化和多角度看问题的能力较弱,出现跨文化冲突和误解时,不会太主动进行反思学习并寻找解决办法,通过与外国人接触,不能直接获取太多的跨文化交际相关知识。据此,学校应创造更多的跨文化交流的机会,提供一些海外学习交流项目,也可以让学生在课堂教学模式下模拟真实的情景进行跨文化交流,接受跨文化技能指导和培训,从而提高大学生与来自不同文化背景和领域的人进行成功交流的能力。

4.4 大学生跨文化交际能力意识维度分析

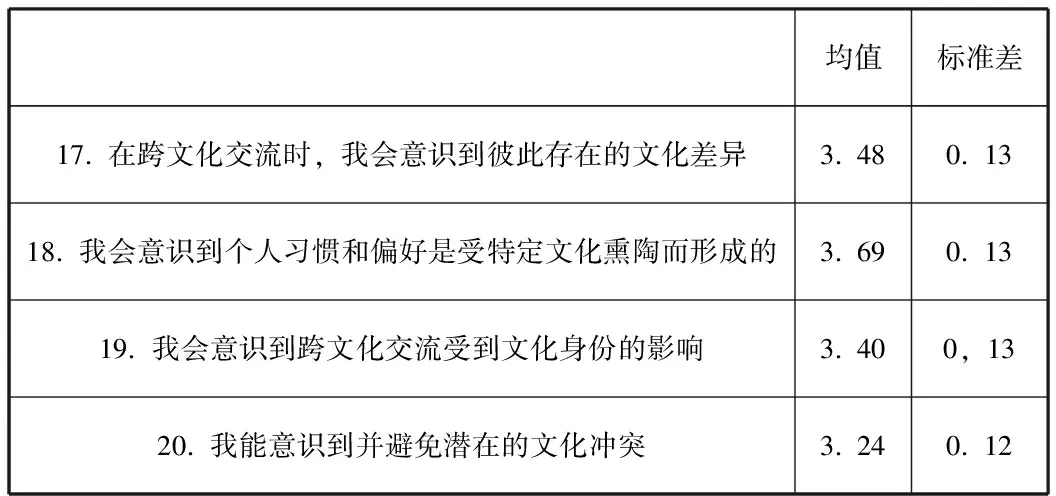

Fantini(2000)在构建意识、态度、技能和知识等能力模型型时,将意识看成其核心的目标。最近的一些研究也表明跨文化意识缺失是影响学生跨文化能力的主要因素之一。本部分共设有4个题项。

表7 意识维度不同子维度的均值和标准差的分布

由表7可知,学生较少的意识到潜在的文化冲突,并避免这一冲入。意识是无法逆转的,随着意识的增强也会让理解更深入,技能更强以及态度更复杂(Freire&Macedo,1998)。为提高大学生的跨文化意识,可以在学校开设一些选修课,如中外文化对比、中外名著赏析和中外经典电影影视欣赏等课程,从而有助于大学生形成某些跨文化意识与观念,避免文化冲突,如意识到不同文化的差异性,文化身份的差异,不同文化的价值观和道德观等。

5 结论

调查结果突出反映了非英语专业大学生跨文化交际能力方面存在的问题,折射出大学英语教育教学应重视对这一能力的培养。并为培养国际化人才,和开设相关文化能力培养课程提供参考,在教学中,教师不仅要重视学生语言知识的学习,还要加强对学生跨文化知识的学习和跨文化能力的培养,从而契合社会对英语人才的需求。

[1] Byram,M.Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence[M].Clevedon,UK:Multilingual,1997.

[2] Chen G M.Relationships of the dimensions of intercultural communication competence[J].Communication Quarterly,1989,(37):118-133.

[3] Deardorff D K.Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization[J].Journal of Studies in Intercultural Education,2006,(10):241-266.

[4] Fantini,A.E.A central concern:Developing intercultural competence.http://www.sit.edu/publications/docs/competence.pdf,2001.

[5] Freire,P & D.Macedo.Ideology Matters[M[.Boulder.Colo:Rowman and Littlefield,1998.

[6] 高永晨.中国大学生跨文化交际能力测评体系的理论框架构建[J].外语界,2014(4):83.

[7] 文秋芳.英语口语测试与教学[M].上海:上海外语教育出版社,1999.

[8] 杨盈,庄恩平.构建外语教学跨文化能力交际框架[J].外语界,2007(4):15.

[9] 钟华,白谦慧等.中国大学生跨文化交际能力自测量表构建的先导研究[J].外语界,2013(3):48.

邵红梅(1993.12-),女,汉族,江苏连云港人,研究生在读,南京航空航天大学外国语学院,研究方向:外国语言学及应用语言学。

H319

A

1672-5832(2017)12-0073-04