留守儿童的法律影像

——基于儿童权利视角的多元保护

胡敏洁*

留守儿童的法律影像

——基于儿童权利视角的多元保护

胡敏洁*

作为城乡二元化体制所产生的特殊社会现象,留守儿童已经越来越受到学界的关注。断裂的父母依赖关系以及不完善的立法保障使得留守儿童在很多权利的享受上存在着匮乏,应当给予这类群体以公法与私法并存的保障方式,并应特别注意政府介入留守儿童保护的时机。

留守儿童 权利视角 法律影像 多元保护方式

凡国都皆有掌幼,士民有子,子有幼弱不胜养为累者。有三幼者,妇无征,四幼者尽家无征,五幼又予之葆,受二人之食,能事而后止。

——《管子·入国》

一、问题的提出

转型中国正在经历着各种社会结构的变迁,家庭正是其中一例。作为传统中国的核心组成要素,家庭始终承担着重要的福利保障功能。儿童作为其中一员,他们的权利如何加以保障与实现一直为学者所关注并讨论,特别是在儿童权利保护之中,国家、家庭与社会的责任应当如何加以分配,这既是一个经典的理论议题,也在实践中切实关系并影响着相关的制度框架设计。通过留守儿童这一特殊中国问题的考察,便可对这一宏观的理论命题有所展开。

让我们先简要的回顾几例与留守儿童相关的事件:2011年11月16日,甘肃省某幼儿园校车与一辆卡车相撞,造成22名儿童死亡,44名受伤;2015年6月12日,毕节4名留守儿童自杀事件又将人们的视野拉回到留守儿童这个并不新鲜的话题,留守儿童的各种事件、新闻时常见诸报端。为何总是“留守儿童”?在对留守儿童的保护上,到底缺失了什么?

在社会学领域的讨论之中,我们可以看到对于留守儿童的精确定义,即:留守儿童是指父母一方或者双方外出打工而被留在户籍所在地,年龄在十六周岁以下的未成年人。《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》(国发〔2016〕13号)则将留守儿童定义为父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满十六周岁的未成年人。留守儿童的产生背景源自中国独特的城乡二元化体制,受该体制的影响,城市与农村的分化也使得绝大多数的务工农民无法将子女带在身边接受城市提供的教育,于是留在家中的孩子们便成了“留守儿童”。我国已于1990年正式加入《国际儿童权利公约》(Convention on the Rights of the Child)(以下简称为《公约》),基于《公约》要求并从权利保护的视角来考察留守儿童的权利现状,给予他们以法学上的关照和考量正是本文所尝试的研究路径。因为法律作为一项重要的保障手段,不仅应当能够在儿童遭受某些明显的侵害或者家庭暴力时发挥作用,更应在整个保护框架以及政府的积极义务强调上发挥引导作用,有关国家、社会以及家庭责任的分配问题也恰恰应当成为现代家庭法与公法所关注的问题之一。

二、留守儿童权利贫困之形成

固然留守儿童同其他儿童一样,会由于自身能力的缺乏而天然在某些权利的享受上存在缺陷,例如政治权利的享受,但是他们却因为断裂的父母依赖关系使得自身更容易时时处于各种不必要的社会风险之中,更容易在健康权的实现、健康成长的心理环境、义务教育的平等享受方面存在权利的贫困现象。

(一)留守儿童权利保护的法律架构

立法作为制度性保障的重要依据之一,在其中是否体现了留守儿童的权利保护目标以及相关的规定涉及哪些权利保障的内容,是考察留守儿童保护具体措施的首要内容。考察当下的立法,可以发现,“留守儿童”并未在大多数立法中加以规定。

我国宪法第46条、第49条从不同的角度对国家培养儿童、国家对家庭与儿童的保护义务加以规定。这种保护义务通过预防义务、排除义务、救济义务展开,各个不同的国家机关在不同的层次上发挥作用并具有不同的义务履行方式。如,宪法第46条第2款规定:“国家培养青年、少年、儿童在品德、智力、体质等方面全面发展”;宪法第49条第1款规定:“婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护。”这些规范是涉及婚姻、家庭以及儿童领域的原则性规范。据此可以推出,一方面,它规范了国家的积极义务,在面对来自外来侵犯时,婚姻、家庭和儿童应当受到保护,国家应当通过适当措施支持和帮助他们;另一方面,它也禁止了国家权力对于婚姻和家庭的侵犯,实际上也暗含着包含儿童在内的家庭秩序禁止国家不恰当的介入。

以宪法为框架,在具体的立法中,对于儿童的保护义务也特别加以强调,这具体体现在《未成年人保护法》之中。尽管该法并未专门提及留守儿童问题,但是该法第6条明确规定,“保护未成年人,是国家机关、武装力量、政党、社会团体、企业事业组织、城乡基层群众性自治组织、未成年人的监护人和其他成年公民的共同责任”。这也可以成为包含留守儿童在内,给予其权利多元保护的法律依据之一。

对于留守儿童的关照则更多地体现于地方立法之中,特别是近几年,一些新修订的地方立法可以明显地看出其对该问题的重视程度。例如,《河南省未成年人保护条例》修订案中明确了政府对留守儿童应尽的保护职能;《安徽省未成年人保护条例》中也有关于留守儿童的权益保障条款。通过对数据库的进一步搜索,以“留守儿童”为关键词所搜索到的规范性文件为250项,这些文件多为政府出台的红头文件与行政计划。规范的名称则为我们展现出了在留守儿童立法上的不同倾向。从名称上来看,大多数为“关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见”或“实施方案”。

从其文件的性质来看,大多是一种指导性的文件或者行政计划。它们的出台大多是作为政府三农政策、教育政策等加以推进目标之下的具体策略而已,尚缺乏也不大可能具有从儿童自身独立人格角度的关怀与审视。从儿童权利视角加以立法并充分实现留守儿童的参与权、个人尊严等方面的权利,从现有的立法文本中尚不能清晰地解读出该种立法取向。

(二)断裂的父母依赖关系

无论是学理上抑或实践中,均较为强调儿童对于父母的依赖关系。学理上一般认为家庭和父母是儿童最好的保护人,儿童需要父母的照顾,甚至可能构成父母的“财产权”。例如,美国学者密尔认为,儿童仍然处于国家要求他人来给予照顾的地位,他们自身的行为以及伤害的避免都必须给予特殊的保护。美国则从迈耶诉内布拉斯加州(Meyer v.Nebraska)(1923)案开始,强调对于儿童的控制是一种父母的基本自由权,同时形成父母的一种财产利益,州政府无权侵入家庭生活这一私人领域。也就是说,在儿童权利的保护上,家庭和父母是负有首要责任的。

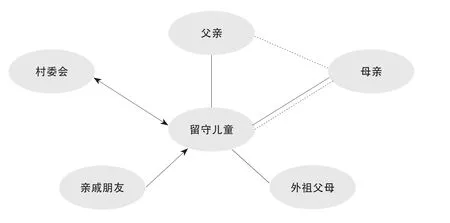

当我们将视野转向中国则更为明显,受到传统“孝道”以及儒家伦理道德、家庭制度等多方面的影响,中国古代社会向来强调以父亲为主导的家庭所具有的权威地位。“父为子纲”是传统中国法制中最为重要的内容之一,其要求子女顺从父母的规定与惩戒;禁止子孙专擅自行以及严惩子孙的不孝恶行。在这种观念影响之下,儿童并没有任何独立的人格地位。长期以来,儿童对于父母是存在依附关系的。沿袭历史的传统,在当下的中国依然较为强调父母对于儿童的照顾,例如,《中华人民共和国婚姻法》第21条规定,“父母对子女有抚养教育的义务;子女对父母有赡养扶助的义务。禁止溺婴、弃婴和其他残害婴儿的行为”;第22条规定,“父母有保护和教育未成年子女的权利和义务。在未成年子女对国家、集体或他人造成损害时,父母有承担民事责任的义务”。但城乡二元分化体制所带来的城乡彼此之间的相互排斥与难以融合,使得进城务工的农民家庭迅速地瓦解甚至崩溃,留守儿童子女对父母的依赖关系也发生了断裂。这种断裂使得留守儿童因成为“被忽视的人群”而缺乏权利的实际保护。如图1所示。

图1 留守儿童的家庭结构变迁

我们可以看出,在父亲、母亲共同构成的核心家庭之中,彼此之间的依赖关系已经相当薄弱(故而图中用虚线表示)。进一步,母亲因为可能更多地留在家中,她们可与留守儿童之间形成一种“单亲监护”的法律关系(因此母亲与留守儿童的关系在图表中的关系有实有虚)。根据相关调查显示,在已婚妇女中,留守妇女占3.3%,流动妇女占11%,定居妇女占85.7%。按0.95‰的抽样比推算,全国留守妇女的总量为1 085万人。留守妇女总量是留守丈夫总量的2.26倍。这也是农村家庭结构的重要特征之一,即男性已然处于主导地位,在更多情况下,男子是户主,是家庭生产经营和利益分配的决策者,负责家庭的社会交往,代表全家参与社会活动。女子则较多的局限在家庭范围之内。在这样的家庭结构之下,女性便更多地成为留守儿童的主要监护者。

其次,外祖父母或祖父母也会成为核心家庭之外的实际监护主体。[1]在诸多调查报告中均普遍显示,隔代监护型在留守儿童的监护类型中占有较多比例。例如,《浙江农村留守儿童白皮书》中显示,其中,隔代监护型的比例最高,衢州市占71.81%,温州市占62%;参见薛建国:《困境与梦想:聆听儿童白皮书》,载《钱江晚报》2007年4月10日。再如,《云南省农村留守儿童现状调研报告》中的数据显示,云南省留守儿童监护中以隔代监护为主,占49%。杜平、刘萍、左娜:《云南农村留守儿童调研报告》,载《商情》2008年第13期。在毕节留守儿童自杀事件中,其监护人正是爷爷奶奶。尽管隔代的长辈成为监护主体并不存在任何法律上的障碍,但这种特殊的家庭结构对留守儿童的身心发育会带来诸多影响。早在2007年由全国妇联展开的调查结果便显示:“大部分留守儿童的祖父母并非年迈体弱,但他们的受教育程度偏低。留守儿童祖父母的受教育状况主要为小学或者未上过学,留守祖父的受教育程度比祖母稍高,祖父中只念过小学和未上过学的比例为74.96%,祖母为84.02%。”[2]调查数据源自全国妇联:《全国农村留守儿童状况研究报告》(节选),载《中国妇运》2008年第6期。很多地方年鉴也对这一问题进行了调查。“关于留守儿童生活现状,85.4%的留守儿童与爷爷奶奶生活在一起,8.1%的留守儿童与外公外婆生活在一起,5.9%的留守儿童被寄养在其他亲戚家,他们大多深感祖辈的关爱,体谅祖辈养育自己的辛苦,有50.3%的留守儿童经常帮家人做家务。”[3]《〈农村留守儿童调研报告〉发布》,载《扬州年鉴》(2015年),广陵书社2015年版。

进一步,基于《民法总则》第34条的规定:“监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为,保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益。”然而,隔代监护人是否能够更好地履行监护人职责呢?一般而言,他们往往能胜任“照顾被监护人生活”的职责,但在这样一个信息化和知识爆炸的时代,老年人是否能与时俱进,是否有足够的精力和体力并能更新自己的知识结构和教育方法来“对被监护人进行管理和教育”,并让留守儿童和其他儿童在同一起跑线展开竞争,则堪称未知之数。其次,在保护被监护人的人身、财产和其他合法权益方面,由于自身能力的限制,绝大多数情形下,老年人也无法依据法律要求来保障被监护人的相关权益。特别是一些女童,反而可能会成为照顾老年人的群体,形成一种“逆向监护”。

除此之外,“亲戚朋友”和“村委会”则会因为特殊的监护关系而出现于家庭结构之外(故而图表用另外一种虚线表明他们与留守儿童之间的关系)。前者诸如亲戚朋友可能会形成一种寄养关系,如根据《未成年人保护法》第16条之规定,“父母因外出务工或者其他原因不能履行对未成年人监护职责的,应当委托有监护能力的其他成年人代为监护”。村委会或者民政部门的监护则会带有一定的“公法化”倾向。基于基本家庭结构的变化,处于原先稳固的核心家庭链条之下的儿童被转为依靠隔代亲缘下的监护,进而使得核心家庭的“外围”逐渐渗入并成为儿童的实际监护主体,承担着对于留守儿童的权利保障职能。

尽管存在各种不同的监护类型,但是实际上的监护主体始终缺乏如父母般的监护职责与义务,这也使得无论是何种模式都或许难以实现对儿童的最佳利益保护,因此,有学者从学理上提出“信托”模式以解决这一问题,它强调儿童与监护主体之间的沟通与对话,而并非一定要基于血缘关系。[4]Elizabeth S.Scott,Parental Autonomy And Child Welfare,Duke Journal of Gender Law & Policy(2001),pp98-134.然而,当下中国法的框架之下如何通过监护职责的完善实现这种对话状态,恐怕仍然需要一定的时日。

(三)缺失的权利与匮乏的保护

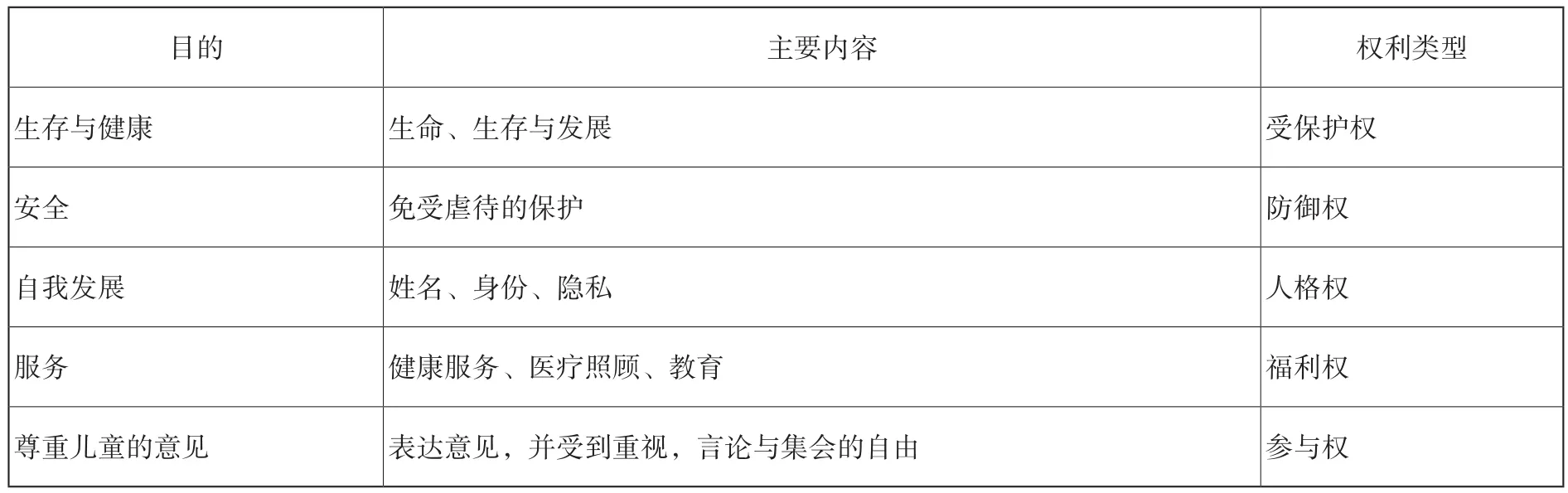

儿童究竟拥有哪些权利呢?美国学者弗里曼(Freeman)认为,他们具有享受福利的权利、受保护的权利、社会公正基础上的权利、自治基础上的权利;而另一学者则将其分为“受保护”和“自信”的权利。[5][美]凯特·斯丹德利:《家庭法》,屈广清译,中国政法大学出版社2004年版,第227页。按照《国际儿童权利公约》(以下简称《公约》),儿童权利包含如下内容。

表1 《国际儿童权利公约》中主要的权利类型 [6]Pete Alcock,Angus Erskine,Margaret May:《解读社会政策》,李易骏等译,“台湾地区编译馆”与群学出版有限公司 2006年版,第476页。

《公约》中承认了儿童权利,并认为其基础并不在于儿童与父母之间的控制关联,而在于最优化的儿童利益。[7]《公约》第3条规定,当国家作出影响儿童的决策时,必须考虑儿童的最大利益。即使是该《公约》中对于父母的承认,也是以承认儿童权利为基础而加以认可的,即儿童享有一种要求父母保护的权利,要求家庭给予良好成长环境的权利。中国在《2016—2020年国家人权行动计划》中也特别提出了“关爱困境儿童,加大对农村留守儿童的关爱保护力度”。

对于留守儿童而言,他们又需要给予哪些特殊的权利关照呢?基于联合国儿童基金会、国务院妇儿工委有关留守儿童的调查结果显示,留守儿童所面临的主要问题中包含:“监护人、务工父母对于留守孩子的学习非常重视但缺乏具体的支持手段……疾病的预防(接种防疫、体检)是留守儿童卫生健康最容易忽视的问题;学校教育、家庭教育属于脱节阶段……”[8]卢德平:《留守儿童面临的十大问题及社会综合干预对策——联合国儿童基金会、国务院妇儿工委基金项目调查结果》,载《中国青少年研究会会议论文集》,天津社会科学院出版社2006年版,第647-683页。

我们可以看出,留守儿童缺乏充分的健康服务、医疗保障以及受教育权,同时如前文所揭示的,他们也同样面临着被虐待等人身自由权利的侵犯;此外,表达意见的权利可能也容易被忽视。这种权利的贫困使得他们即使面临着上述困境,恐怕也无法依靠自身寻求某种保护路径。当然,这几种权利之间,尽管都存在权利贫困与缺乏,但是相对而言,如何为他们提供包含健康服务在内的经济社会文化权利,应当是首要的关注,因为这可能关系到他们是否能够健康的生存于这个世界。在此基础上,尊重他们的意见以实现某种政治性的参与权也是必要的。

基于留守儿童所处的这种特殊情境,即留守儿童的父母并不一定能够履行监管职责,这就使得其祖父母、邻居、所在村的村委会等,同他的父母一起形成了多元化的监护模型,进而这些监护主体也成为未成年人权利保护的主要承担者。然而,基于各种原因所导致的保护匮乏和无力,使得留守儿童并不能从中获得充分的权利保障,这多少未能实现宪法第49条所规定的状态。

该种保护从其宗旨来看应当是塑造和培养儿童权利并实现其自主性,也就是说,在尊重儿童自我决定和自治权的基础之上来确保其利益的实现。这应当成为留守儿童立法的导向。这实际上也是现代儿童立法的整体取向之一,即从传统的父母—子女依赖关系,转而开始强调一种平等、独立的父母子女关系。

各国儿童立法的发展实际上也证明了最后一点,即从父母对于儿童的单一控制转向对于儿童权利的关注。例如,早期的美国法院,在其判决中特别强调父母对于儿童的控制权,[9]Tamer Ezer, A Positive Right to Protection for Children.7 Yale Human Rights& Development Law Journal(2004),pp1-48.但在其后,特别是围绕德尚尼诉温尼巴格县(Deshaney v.Winnebago)案,[10]DeShaney v. Winnebago County, 489 U.S. 189 (1989)案中,法官认为,虽然州曾向儿童提供庇护,但是州并非是个人安全的长期确保者,州并不具有保护乔舒厄的法定义务。美国法学研究者提出了各种批评,并开始呼吁建构一种以儿童权利与资格为中心的儿童保护措施。[11]Catherine A. Crosby-Currrie, The Missing Child in Child Protection: The Constitutional Context of Child Maltreatment from Meyer to Deshaney, Law & Policy, April 1999, pp345-398.日本法在早期儿童福利法制定时,其问题关注点在于大量孤儿与流浪儿如何应对,但特别是在半个世纪之后,很多学者发起了修改这一立法取向的呼吁,认为应当明确“儿童权利”的观念。[12][日]桑原洋子:《日本社会福利法制概论》,韩君玲等译,商务印书馆2010年版,第131页。这样的观点在各国法中被不断强调并逐渐改变本国儿童立法的取向,使得现代国家中对于儿童的保护并不是一种源自“家长主义”式的独裁保护,而是出于一种儿童权利观念重塑之下的保护。

在这种国际化、全球化的背景之下,如何修正当下中国留守儿童的相关立法以及举措,不仅仅关系到这一现实问题的解决,同时也是关涉到当下社会立法如何转向的方向性问题,即在急速转型的国家、社会、家庭结构之下,法律应当作出怎样的回应。

三、留守儿童权利的多元保护

或许留守儿童只是转型中国当下所面临的特殊问题,可能具有一定的暂时性,但我们并不能坐等这些问题自行消失,而应当制定更为可行的方略来应对这些问题。如何为留守儿童提供保障,这从本质上关系到家庭、国家与社会关系的重新组合,这也决定了他们各自在其中所应当承担的职责。

(一)当下中国家庭、国家与社会关系的重塑

基于宪法第49条的规定,国家对婚姻与家庭负有宪法上的保障责任。“家庭”含义在不同时代的变化反映了国家与社会的不同关怀,同时也会影响到国家对于家庭保障的范围。

在法律或者宪法上,家庭是以“核心家庭”为保障范围,即以夫妻连同子女(尤其是未成年)为主要成员构成的家庭。随着时代的变迁,没有子女的家庭、父母未结婚但有亲生子女的家庭、收养子女的家庭等逐渐进入了法律的保障范围。在当下中国,儿童福利法、家庭法正处在这样的社会背景之下,即处于一种改革过渡与界限需重新厘清的状态之中。长久以来,在社会行政中,均更为强调减轻国家(企业)负担,增加家庭与个人责任。进而,大量的社会政策更为关注失去家庭依托的社会成员,例如,城市的“三无”对象,农村的五保户与孤残儿童,而缺乏对拥有家庭成员却具有特殊需求的儿童之保障。这就使得诸如留守儿童这种转型时期产生的特殊问题容易被忽视。或许我们可以认为这一问题只是“暂时”的社会现象,但是这也多少反映了我们当下的社会立法不足以应对可能出现的无法预测的转型期问题。

一方面是这种对于家庭责任的强调;而另一方面是当下中国的家庭结构又面临着各种“风雨飘摇”,城乡二元化的结构、单亲抚育家庭的增多、离婚率的增加、老龄化与赡养老人的压力增大。尽管家庭的经济保障功能有所增加,但是由于社会保障政策尚不能全面覆盖,家庭的承受能力依然有限。因此,在家庭缺位或者无法履行相关职能之时,政府适当的介入与保障依然是必要的。

从国家与社会的关系变迁角度来看,转型中国已经开始逐渐形成了多元化的社会力量,国家已经不再是传统的铁板一块,逐渐开始出现各种自愿组织、第三部门,这些机构已经逐渐承担起社会保障职能,例如诸多福利院、养老机构的出现。这样的机构也开始与国家之间呈现出各种关系,如协助、合作、契约等,此时国家的角色也开始从传统的命令控制型转向了积极的鼓励和引导,因此,多元化的社会力量对于提供社会保障以及儿童保护而言具有重要的功能与意义。从这一角度出发,多元化的社会力量可以弥补家庭保障功能的不足,亦可以减轻国家财政负担。同时,传统家庭所承载的父母教育职能也开始逐渐社会化,例如通过网络以及社会信息的方式为子女提供较多的教育,社会已经逐渐在儿童保护,特别是在教育上发挥了重要的功能。

由此,这种国家、社会、家庭关系重塑之下的权利保护,也具有多元特征。例如,在强调传统的家庭保护功能的同时,需要在特殊情境下给予父母支持。对由父母关系的断裂所导致的留守儿童保护,实际上也构成了社会行政的重要环节。同时,需要更为谨慎与巧妙地处理国家与社会之间的边界,使得社会乐意开展留守儿童保护,并需要特别注意政府保护介入家庭私领域的时间与契机,因为过度的介入或许会导致私领域的过度依赖而增加不必要的负累。

(二)以家庭为核心的留守儿童权利保护:公法与私法保障进路并存

无论时代如何变迁,家庭、父母在儿童保护中始终承担着重要职责,因此而形成的父母子女关系首先是一种基于身份关系的私法调整对象。诸如身份关系改变,如留守儿童的抚养争议,再如民事抚养关系的确认、监护权的认定、民事侵权关系等,这些都是典型的私法调整空间。在这种私法关系中,当下的儿童保护更为强调从单一的父母权[13]父母权大概包含:享有儿童的身体拥有权、探视儿童的权利和义务、教育儿童的权利、为儿童选择宗教的权利、同意儿童结婚的权利等。参见前引⑤,凯特·斯丹德利书,第259页。转向对于子女最佳利益的确保。基于这种导向,私法规则特别是亲属法在保障留守儿童权利上承担着重要功能。例如,在父母子女权利义务关系中,如何建构以保护教养未成年子女为目的的亲权制度,在我国目前尚未采用这一学说也并未对此加以明确规定;进一步,在监护制度中,由于亲权规定的缺乏,也使得监护责任的确定与承担始终存在问题。这些恐怕都需要我们在相关的法学研究中加以深入探讨。

除去私法之外,依然存在一些需要公法介入的空间。这种介入基于两种背景而产生,其一是私法的公法化问题,其二在于公法自身的价值。以监护制度为例,正如台湾地区的学者林秀雄的研究,未成年人的监护是一种亲权的延长,但是随着时代的变化,法律对于未成年人的保护不再任由私人任意为之,而强调积极的监督与干涉。因此,即使是对于监护而言,也呈现出了公法化的倾向。[14]林秀雄:《论未成年人之监护人“民法”第1094条之修正》,载谢在全等主编:《物权·亲属编》,中国政法大学出版社2002年版,第273页。例如,现代的德国监护制度也开始放弃以父母亲权为核心的制度架构,而转由义务与责任并重的父母照顾权,同时也强化了国家的监护职责,强调监护人的强制性和监督性。[15]曹诗权:《未成年人监护制度研究》,中国政法大学出版社2004年版,第243页。如基于在目前我国法律体系中《民法总则》第31条、《婚姻法》第28条和第29条以及《未成年人保护法》第29条的规定,监护已经具有了公法化的特征,即由未成年人父母所在单位、居委会、村委会来进行监护。这便要求公法在其中发挥必要的调整与权利保护功能。

更多的情形则是因为公法所特有的价值,即自主、尊严、尊重、地位以及安全的实现。[16][美]道恩·奥利弗:《公法与私法的潜在价值》,载迈克尔·塔格特编:《行政法的范围》,中国人民大学出版社2006年版,第262页。家庭并非始终处于真空之中,公权力的介入能够为家庭自治提供制度性保障,让家门里有一个融合了伦理的小小的法律秩序。[17]苏永钦:《民事立法与公私法的接轨》,北京大学出版社2005年版,第45页。例如,通过国家对于留守儿童的保护,特别是社会经济权利的保护,能够促使其个人尊严的实现。同时,通过为处于危险情况之下的留守儿童提供保护,能够使得他们不至于失去生存的机会甚至失去生命,还有如对于早孕的留守女童提供特别的福利保护等,这些都能够使留守儿童获得更好的救助。

在公法与私法的交错之下,留守儿童在保护主体及方式上都呈现出了多元化的倾向。在保护主体上,家庭、政府、“第三人”(自愿组织与村委会、学校等),他们实际上均承担着保护留守儿童权利的各项职能与义务。就其方式而言,留守儿童的权利保障可能存在如下的层次与结构:

(1)为留守儿童提供良好的家庭环境,特别是监护主体的选择;

(2)对于某些特殊的儿童提供临时寄养或收养;

(3)对可能被忽视的儿童,或是青少年犯罪问题实施保护、补救甚至是援助;

(4)对于孤儿、残疾人等特殊的留守儿童给予相关的特殊保护;

(5)政府需要帮助父母和家庭解决相关问题,以实现留守儿童的最佳利益;

(6)对于严重的被忽视行为,适当地给予处罚或者刑事处罚。

基于各种层次,公法与私法在不同的层面上发挥着功能,其共同宗旨皆在于实现儿童的最佳利益。

(三)以提供家庭支持为目标:留守儿童保护的政府介入及其时机

政府应当何时介入留守儿童保护呢?在传统的公私划分基础之上,家庭是国家权力之外相对分离的领域,儿童保护也被首先交由家庭来实施。因此,讨论政府何时应当介入留守儿童保护,首先需要讨论的问题便是政府是否需要介入?

很多学者认为,“虐待儿童和忽视儿童是由于缺乏正面的家庭政策所导致的,这些问题根源于父母的闲荡行为……”[18][美]戴安娜·M.迪尼托:《社会福利:政治与公共政策》,何敬等译,中国人民大学出版社2007年版,第358页。因此,本着这种考量,家庭事务属于父母的个人选择,是一种作为家庭内部事务的隐私内容,国家不应当干涉。但是这种观念在儿童权利得以重视的现代国家遭到了改变,特别是受到“儿童最佳利益”观念的影响,在观念上开始强调父母权的义务性,认为当子女的利益受到父母的侵害时或者忽略之时,国家就应该介入以确保儿童成长发展利益的维护。秉承该观念,国家应当积极排除一切有碍儿童健全成长发展的因素,不适任的亲权行使便是其中一项。[19]施慧玲:《家庭法律社会学论文集》,元照出版有限公司2004年版,第273页。例如,在美国法的Deshaney v.Winnebago[20]DeShaney v.Winnebago County,489 U.S.189(1989).案的法院判决中可以明确地看出政府在其中可能发挥的作用,即:“公共机构发挥着一种与父母之间形成伙伴关系的重要功能,它们可以提供公共教育、公共健康服务以及其它有益于家庭的集体物品。”

由此可见,儿童不仅仅是家庭的希望,也是社会和国家的希望,儿童是否能够受到良好的保护与教育,关系到他未来的发展与成长,也关系到社会的生活与秩序。因此,国家应当协助父母承担子女保护的责任。

具体到留守儿童问题,我们也可以看到,由于长久以来儿童福利立法的缺位,政府在保障儿童权利方面也缺乏足够的法治拘束力,更多的情况下是政府借助了政策性的推动方式来保障儿童的利益。这便使得在对留守儿童的保护上,各地缺乏统一的标准,同时也缺乏某些一致性的长久性做法,这种政府保护的不足已经使留守儿童面临着诸如教育、医疗等各方面的困境。同时,在父母关系的断裂状态之下,已经呈现出一种亲权行使的不能或者无力,这种断裂的父母依赖关系已经无法依靠自身的力量加以修复,此时政府的介入将起到很好的功能。特别是基于《联合国儿童公约》第2条的意旨,对于那些或永久脱离家庭环境的儿童,或为其最大利益不得在这种环境中继续生活的儿童,应有权得到国家的特别保护和协助。基于这样的理念和留守儿童最佳利益的实现,国家和政府理应介入其中,这归根到底是一种对于儿童人性尊严的保障,因为尊严一直是人权体系中最基本的概念。与传统的为尊重家庭隐私而排除政府介入相比,从尊严角度出发尊重儿童权利能够更有效地保护并实现其“自治”。

当然,此时政府介入的方式也会有所不同,并以此反映了政府介入的不同程度。

1.直接保护的方式:只有当父母的行为构成了明显的虐待或者更为严重的其他情节时,政府才可以采取直接的介入方式。这是一种父权制的取向,其目的在于通过国家的干涉实现儿童保护的目的,主张通过立法或国家权力积极保障儿童福祉,当原生父母无法妥善照顾儿童时,政府可以采取强制带离儿童的措施。这需要更为慎重地加以考虑与选择,因为此时已经涉及国家对于家庭内部秩序的介入。

2.尊重家庭与双亲权利的方式:强调国家积极介入儿童保护的必要性,但应朝家庭维护与家庭重塑方向着手并针对特殊群体加强照顾。例如,可以通过政府对于留守儿童的援助,加强他们与父母之间的沟通,通过学校等他们常在的场所提供“亲情式”的帮助。这也是因为对于留守儿童而言,来自父母的亲情关怀与照顾是其中首要应当考量的因素。

3.尊重儿童权利与自由的方式:主张尊重孩子的自主性,强调儿童的能力与长处,并认定儿童经常在成人世界中遭受不平等的待遇,因此儿童权利应受重视与肯定。在这种取向的指引下,特别强调的是留守儿童的参与,如对儿童采取友好的方式以及协商民主的方式,鼓励他们参与到与自身利益有关的政策制定当中并帮助他们增强自我决定能力。当然,提供某种金钱性的补贴,如儿童福利津贴或者五保户供养津贴也是可行的。

总体上来看,目前我国的实践更为重视第一种方式,即更为关注可能因为父母的虐待或者遗弃产生的某种刑事性的法律后果。对于第二种方式也略有关注,但是第三种方式却关注甚少。

(四)“第三人”对于留守儿童权利的保护

《未成年人保护法》第6条规定:“保护未成年人是国家机关、武装力量、政党、社会团体、企业事业组织……。国家、社会、学校和家庭应当教育和帮助未成年人维护自己的合法权益。”这为留守儿童的多元保护实际上提供了一种法律架构上的依据,如何发挥社会力量来保护留守儿童权利正是本部分所要讨论的问题。此时的“第三人”可能有很多种形式,例如儿童慈善机构、村委会、学校甚至邻人,也就是说,它是一个非常广泛而未加精准定义的描述性语词,在于强调除政府和家庭之外的社会力量也可以成为留守儿童的保护主体。

其中,最为重要的一种“第三人”形态为非政府组织,通过非政府组织所提供的服务能够补充政府甚至在某些特定时刻可以替代政府来发挥某种服务职能,这些部门可以成为政府缺位或者财政无力时的“临时病房”,能够为那些边缘化的、受到权利剥夺影响的社会群体提供某些必要的支持,以实现儿童权利保护之目标。对农村留守儿童的权益保障而言,其所具有的公益性决定了人们参与其中的动机不是营利,而是以某种社会使命感、责任感为内驱力,其完全有可能与政府一样以同样的公共性目的而非为一己之私利对留守儿童进行援助。这些组织在中国可以分为两种类型,一种是“自上而下”形成的,即青联、妇联、工商联、科协、行业协会、基金会等在内的人民团体和社会团体,他们一般具有较长的历史和“半官方”的特色;另一种是自下而上的所谓草根非政府组织(NGO),多由民间人士自发成立。由此,对于留守儿童这一处于困境中的特殊儿童而言,一些第三部门能够起到一定的保护功能,例如中国儿童少年基金会,作为第三部门,它所创设的“春蕾健康成长计划”[21]例如,春蕾计划——关爱留守儿童特别行动的内容为:为农村留守儿童捐建幼儿园、学生宿舍和“留守儿童之家”;捐助10万元,捐建一所“春蕾幼儿园”;捐助20万元,为寄宿制学校捐建一栋“春蕾学生宿舍”;捐助2万元,捐建一个“春蕾留守儿童之家”。、“贝因美母婴关爱基金”以及“明亚天使守护基金”,这些基金实际上也发挥了保护留守儿童的功能。除此之外,这些组织可以通过成立托管中心、专业性的心理咨询机构、农村留守儿童法律救助机构等展开服务。然而,此类组织所存在的问题也被学者反复加以指出,例如行政管理的随意性、当下立法规定的模糊性等。[22]参见葛云松:《过渡时代的民法问题研究》,北京大学出版社2008年版,第242页。这些问题恐怕还需要我们继续加以研究。

其次,一种特殊的“第三人”为学校,由于绝大多数留守儿童都会面临着教育问题,因此,学校实际上可能会成为他们生活的主要场所。学校在教育方式的选择、教育设施的提高等诸多方面都会直接影响到留守儿童的相关权益,特别是平等接受教育的权利。例如,很多地方的寄宿式教育体制依然不够发达,存在着诸如生活设施不足、教师缺乏等问题,这需要政府在行政补贴的给付上增强对于公平性的关注,通过专项补贴的形式创设更为完善的教育设施,以此保障留守儿童的相关权益。为这些组织的保护提供法治与制度上的保障则属于政府义务的组成部分,特别是通过相关的立法以形成留守儿童的权利保护框架。

再以村委会为例,基于《中华人民共和国村委会组织法》第2条的规定,“村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织……村民委员会办理本村的公共事务和公益事业,调解民间纠纷,协助维护社会治安,向人民政府反映村民的意见、要求和提出建议”。基于该规定,村委会可以承担部分维护本村的公共事务与公益事业的职责。村委会作为与留守儿童最为接近的组织,他们可以及时地发现留守儿童存在的困境,同时可以较为便捷地提供各种可能的服务。同时,作为同村居民,他们也更为了解留守儿童的家庭情况,因此,由他们为留守儿童提供保护是可行且相当富有意义的,特别是当留守儿童成为“孤儿”时,村委会的监护职能应当及时补充断裂的父母关系。

综上所述,动员多方社会力量来给予留守儿童保护,意味着社会和国家双方能够通过合作而获益。一方面,社会中分散的利益按照功能分化的原则组织起来,有序地参与到政策形成的过程之中去;另一方面,在这种制度化的参与机制中,国家权力也获得了稳定的支持来源(合法性)和控制权。[23]参见张静:《法团主义》,中国社会科学出版社1998年版,第47页。

四、结语:关注“迷失”的群体

在我国的社会实践中,流浪儿童、福利院中面临被拐卖危险的儿童等,都是多少类似于留守儿童的被遗忘对象。那么,如何以《中华人民共和国宪法》第49条规定和《儿童权利公约》为出发点,从立法、行政及司法层面给予儿童权利适当的保障,是中国社会结构变化,特别是城市化背景下,给中国家庭、中国社会带来的挑战。在当下的立法中,尽管对儿童权利也有所强调,但未能对儿童的自治及可能的主动参与予以充分考量,对留守儿童的保障也常常成为一种“偶尔的社会关爱”,而缺乏整体上的制度连贯性。在未来的立法中,应以令儿童利益最大化,并充分保障儿童权利为目标,构建相应的儿童福利和社会救助机制。

从留守儿童问题中透视出的多元法律影像,可以折射出我国社会立法和社会政策领域中的普遍问题。在社会立法和社会政策的形成过程中,如何配置相应的国家、社会、家庭和个人责任,如何为分散于不同层级、不同地域的社会立法寻求共通规则,如何统筹有限的社会资源以改进社会公平正义,都是社会立法所必须面对的课题。在本文所探讨的儿童福利领域,始终涉及家庭、国家与社会的交错,涉及国家在何种程度上需要介入家庭这一私领域,在介入时又如何确保家庭的私人空间和私隐等特性,从中也可以看到家庭与国家之间“公—私”关系的模糊化。

在现实中,各级政府出于现实功利主义的原则,将包括儿童福利在内的诸多社会福利负担打包给家庭,将国家—个人关系间种种压力和矛盾转移给家庭。这在今天的儿童福利政策、老龄政策、农民工政策乃至城市住房政策等领域,都存在着触目惊心地不断复制。留守儿童的法律和政策问题如一面镜子,映射出一个不得不承认的事实:一方面国家在强势介入家庭关系,全面干预个人生活;另一方面却把个体的生存保障,对个人的全面发展责任推给了家庭。从中,亦可以去进一步反思现代中国的国家与家庭、个人的关系,以及相应社会政策领域行政法律制度的建构。[24]参见陈映芳:《国家与家庭、个人——城市中国中的家庭制度(1940-1979)》,载《交大法学》(第1卷),上海交通大学出版社2011年版,第167-168页。

As a special social phenomenon caused by the urban-rural dual structure,the left-behind children have been attracting the attention of increasingly more scholars.Their deprivation of the dependence on their parents and the insufficient legal protection make it hard for them to enjoy their rights.Therefore,these children should be given multiple protections guaranteed by both the public and civil laws.The timing of the protection supplied by the government is also very important.

left-behind children; perspective of children's rights; legal image; multiple protection

*浙江大学光华法学院教授、博士生导师,法学博士。

[学科编辑:尹培培 责任编辑:刘娟娟]