《民诉法解释》第93第1款第5项语境下之预决效力再检视

李婧轩

(中央财经大学法学院,北京 100081)

《民诉法解释》第93第1款第5项语境下之预决效力再检视

李婧轩

(中央财经大学法学院,北京 100081)

《民诉法解释》第 93 条是关于免证事实的规定,其中第 1 款第 5 项在目前的司法实务中存在不同理解,不少法官对于适用该条款时产生何种法律效果的处理各不相同。为了应对这种状况,本文以“法效果三段论”为分析工具,并结合学界对于预决效力所持之立场,试图在为本条款提供一个简单明晰又逻辑自洽的适用方案的 基础上,探析否定预决效力理论之合理性。

预决效力;民诉法解释;免证事实

一、预决效力与《民诉法解释》第93条第1款第5项之溯源

《关于适用lt;中华人民共和国民事诉讼法gt;的解释》(以下简称《民诉法解释》)第93条的主要内容最初体现在《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》(以下简称《92年意见》)第75条;《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《证据规定》)对其内容进行了整理和优化并在第9条予以规定。大体来看,《民诉法解释》第93条延续了《证据规定》第9条的内容[1]。举重明轻,《民诉法解释》第93条第1款第5项承继自《证据规定》第9条第4项自不待言。同时,我国研究预决效力的学者,多认可《92年意见》第75条第4项是预决效力理论在我国法律规定上的首次直接体现[2]。鉴于预决效力的理论来源于前苏联,故笔者亦对前苏联民事诉讼法典关涉预决效力的法律规定予以考察。前苏联共颁布了两部《苏俄民事诉讼法典》,苏联学者通过对1923年施行的《苏俄民事诉讼法典》第120条予以扩大解释认可了其对于已裁判事实具有预决性的涵射作用[3];在此基础上,1964年施行的《苏俄民事诉讼法典》第55条第2、3款对于预决事实及其效力进行了明确的规定[4]。

预决效力虽肇源于前苏联并被我国引入,但经过法律条文的比较,我国实则并未全盘照搬前苏联的模式,颇似以“萃取”的方式在《民诉法解释》中予以明定。或因《民诉法解释》第93条第1款第5项采“萃取”的方式立法,使得法律规定本身意涵较为宽泛,我国学界对该条款的法效果亦有颇多争论。

二、《民诉法解释》第93条第1款第5项之法效果分析

(一)以拉伦茨的“法律适用逻辑模式”为工具

正如拉伦茨所言,规范性语句的意义在于:法效果生效[5]。立法者制定法律规范的目的就在于希冀其能在实务中发挥他们所设想的法效果。鉴于《民诉法解释》第93条第1款第5项的法律效果在理论界与预决效力、免证事实和既判力理论如何对接存在争论,笔者试借拉伦茨于《法学方法论》中介绍的“法律适用逻辑模式”为工具对《民诉法解释》第93条第1款第5项予以分析。

1.《民诉法解释》第93条第1款第5项是否属于完全的法条

所谓完全的法条,即是否需要与其他的法条结合在一起才能发生法律效果。笔者认为与《民诉法解释》93条所产生的法效果直接关联的法条主要为《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)第69条和《证据规定》第9条。《民事诉讼法》第69条是对公证证据作为免证事实予以规定,与《民诉法解释》第93条第1款第5项所涉及的“人民法院裁判认定的事实”显属不同;《证据规定》第9条虽然仍然有效,但在同一位阶的两部法律规范根据“新法优于旧法”的原则,《民诉法解释》第93条第1款第5项及其但书与《证据规定》第9条不同之处应采《民诉法解释》的规定。综上,《民诉法解释》第93条第1款第5项应属于完全的法条,可以直接发生法效果。

2.但书的规定下的法效果

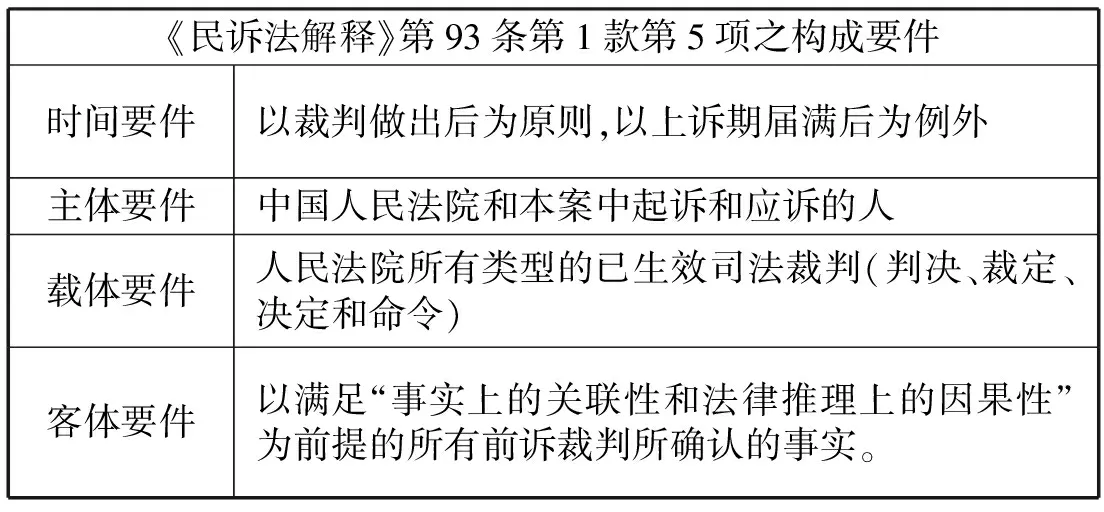

在对《民诉法解释》第93条第1款第5项予以解构以后,可得下表:

表一:《民诉法解释》第93条第1款第5项之构成要件

《民诉法解释》第93条第1款第5项之构成要件时间要件以裁判做出后为原则,以上诉期届满后为例外主体要件中国人民法院和本案中起诉和应诉的人载体要件人民法院所有类型的已生效司法裁判(判决、裁定、决定和命令)客体要件以满足“事实上的关联性和法律推理上的因果性”为前提的所有前诉裁判所确认的事实。

由法效果三段论的路径继续推演,具体的法效果R必须要结合具体案件事实做更详尽的研究。故笔者在此仅对依据法条可以产生的“理想型”法效果R进行分析。根据《民诉法解释》第93条第一句,本条所有内容最直接的法效果便在于“当事人无须举证证明”,结合《民事诉讼法》和《民诉法解释》,笔者认为法效果有如下三点:第一,《民诉法解释》第93条第1款第5项实现了对于《民事诉讼法》第64条第1款举证责任规定和《民诉法解释》第103条第1款质证规定法效果的阻却。第二,结合《民诉法解释》第104条的规定,《民诉法解释》93条第1款第5项直接赋予了这类证据真实性、合法性与关联性。第三,根据《民诉法解释》的权威解释书的理解并结合《民诉法解释》第93条但书的规定,《民诉法解释》93条第1款第5项被赋予了公证文书性质的证明力,反证的证明力必须要达到推翻该事实的程度,显著高于一般质证中能够达到法官内心确信之“高度盖然性”或“明显优势证据”的证明标准。

综据上述,《民诉法解释》第93条第1款第5项在符合构成要件的前提下具有免除当事人举证责任并使前诉裁判认定的事实具有较强证明力的效果。此外,该效果可以被相反证据所阻却,但对于相反证据证明力之要求高于一般证据。

(二)我国理论界的认识与司法实务的现状

在理论界,无论是预决效力理论、既判力理论[6]还是免证事实理论[7],均包含了《民诉法解释》第93条第1款第5项所能产生的法效果。笔者将以理论界的主要观点为线,辅之以贴合该观点的司法案例,勾勒出我国在该领域的现状。

1.预决效力视角

鉴于我国民事诉讼法体系取法于苏联,从预决效力理论出发分析《民诉法解释》第93条第1款第5项自不待言。如前文所述,鉴于该条款“萃取”式地立法模式,大大扩展了条款的法律效果外延,因而亦使预决效力理论在我国显得多样甚至比较庞杂,主流教科书之间的观点亦有冲突之处。由我国法律规定的语境下观之:江伟教授结合《证据规定》第9条,提出了相对于决效力和绝对预决效力的类型划分,并尝试为预决效力正本清源[8];王亚新教授则借鉴既判力的作用范围反推《民诉法解释》第93条第1款第5项语境下的预决效力之涵义。除此以外,多数学者并未就《民诉法解释》第93条第1款第5项中预决效力的涵义和效力边界进行讨论,而是或通过比较法的借鉴体现预决效力的模糊性[9],或在探讨免证事实时方引入“预决”这一概念[10]。就理论界对于预决效力边界厘定的尝试笔者将在第三部分详述。

笔者以“预决效”为关键词于无讼网上进行了检索,一共仅得72件案例,以“预决效力”和“预决事实”为关键词进行检索则分别仅有12件和21件案例。笔者推知,预决效力本身含义的模糊以及边界的不清晰导致其在司法实务中并不活跃[11]。

2.既判力视角

日本学者高桥宏志和新堂幸司的观点对于既判力本质的论述基本被我国所接受,即强调终局判决一旦获得确定,该判决针对请求所作出的判断就成为规制双方当事人今后法律关系的规范,当双方当事人对同一事项再度发生争执时,就不允许当事人提出与此相矛盾的主张,而且当事人不能对该判断进行争议,法院也不能做出与之相矛盾或地处的判断,简而言之,不允许对该判断再起争执的效力就是既判力[12]。透过此表述可知,“遮蔽效”乃是既判力效力的重要构成要件。但《证据规定》颁行时,我国实务界权威人士便从既判力的角度理解《证据规定》第9条第4项的,并强调该规定是既判力理论在我国司法实践中的运用,以实现被国家权力确认以后判决之安定性。由此在理论界引发了一部分学者对该观点之批判:有学者认为把生效裁判中认定的事实规定为免证事实显然是出于对既判力客观范围的误解。轻率地扩大既判力的客观范围是不可取的,其客观范围应当仅仅限于判决主文对诉讼请求事项所做的判定[13];还有学者指出该规定没有体现既判力实质上的确定力之内涵,规定的明确性上亦失之宽泛,不宜视为既判力的规定[14]。

虽然理论界对《证据规定》第9条产生既判力的效力颇有微词,但在《民诉法解释》出台之前,我国关于既判力理论的法律规定较为零散,故笔者梳理案件时发现,在实务中论及既判力这一概念时,引述《证据规定》第9条第4项的情况并不鲜见。如重庆誉好汽车空调有限公司诉东风南充汽车有限公司之再审民事裁定书中,法院将“交付发动机数量”这一争议焦点归纳为既判力问题并依据《民诉法解释》第93条第2款的但书规定推翻了前诉判决所认定的事实[15]。对此现象如何看待,理论界新近亦有学者作出回应,王亚新教授结合《民诉法解释》第247条禁止重复起诉的规定,认为《民诉法解释》第93条第1款第5项虽然并非既判力的直接规定,但若从既判力角度考虑,其法效果与积极既判力具较为密切的联系。笔者认同王亚新教授的该界定,虽然既判力理论主要就法律关系适用作出回应而《民诉法解释》第93条第1款第5项更关注证据的证明力,二者差异明显;但鉴于实务中不少案例对于该条文的适用仍从既判力角度出发。从既判力角度考虑《民诉法解释》第93条第1款第5项之法效果不啻具有重要意义。

3.证据免证效力视角

需要首先说明的是,虽然《民诉法解释》93条第1款第5项中预决效力理论所产生的效果即是免除当事人的证明责任与证据免证视角较为类似,但笔者在阅读预决效力相关文献后,认为二者有如下几点差异:

第一,当事人方面。证据免证效力对于前后诉当事人是否一直有效力并没有要求;而传统预决效力理论一般要求前后诉当事人同一或者是其诉讼承继人,亦或与前诉或前案及其当事人存在法律上的利益关系[16]。

第二,效力方面。证据免证效力仅限于该证据证明力的加强,对于法官之自由心证有一定影响;而传统预决效力理论中,虽然较苏联的预决效力直接发生法律效力有所弱化,但依然可以理解为通过法定形式直接赋予其效力,即所谓“法定证明效”。

第三,适用范围方面。由证据领域观之,只要是前诉裁判中被认定的事实均可产生较强的证明力;而传统预决效力理论则强调正当程序保障,对于前诉判决未经充分论辩的事实不能赋予其预决效力。

笔者以“免证事实”为关键词于无讼网进行检索,命中案例共204件[17]。笔者依据相关性排序,对204件案例中的前100件案例进行分析,在排除掉涉及推定的事实、众所周知的事实以及其他显属无关的案例后,依据免证事实发挥的作用制作下表:

表二:“免证事实”汇总

案件后诉将前诉判决的事实作为免证事实认定后诉否认了前诉判决预决效力后诉对前诉的认定涉及到案外人刑事判决认定的事实在后诉中作为免证事实公证文书确认的事实作为免证事实疑难案例件26555138

综据上述,虽然《民诉法解释》第93条第1款第5项之法效果无论是理论界亦或实务界均在预决效力、既判力和免证证据的领域有所涉及,但侧重点以及活跃度差异较大。简述之,既判力理论和该条款关系较弱,在实务界虽然有在该条款语境下既判力理论的应用,但相较于既判力理论案件本身的数量比例较小[18];免证证据效力对于该条款之作用在实务界中应用最广泛,但理论界对此的分析进路并不统一。至于本文的重点检视的预决效力理论,理论界对其含义与边界并未明定,实务界对于该理论的“名副其实”地运用亦是凤毛麟角。

行文自此,在《民诉法解释》第93条第1款第5项之法效果主要被免证证据效力所涵盖,亦受到既判力理论之关联的语境下,我们对于预决效力应持何种立场,笔者将结合对此已有阐述之学者的观点予以展开。

三、预决效力在《民诉法解释》第93条第1款第5项语境下的合理性之辩

自《92年意见》第75条第4项出台以来,因为条文太过简洁,导致在法律适用中预决效力、既判力理论以及证据免除效力之间的边界不清,使得司法实务较为混乱,出现一些与相关诉讼理论相乖悖之罅漏[19]。笔者认为,三者之中预决效力概念最为模糊,亦最具分析价值。理论界对于预决效力合理性所持立场,笔者以为有如下三种,即传统预决效力立场、新预决效力立场以及否定预决效力立场。

(一)传统预决效力立场

对此立场以“传统”二字谓之,原因有二:其一,提出时间较“新预决效力立场为早”[20];其二,该观点更接近与《苏俄民事诉讼法典》第55条对于预决效力之规定。

传统预决效力论者以“预决效力具有独立性”为中心关注,多在文中将既判力、司法认知等相近概念与预决效力进行比较。笔者认为,该立场通过相近概念辨析后主要从如下几个方面来确立预决效力之含义:

首先,从客观范围看。预决效力作用之事实应当是符合程序保障的、与后诉事实法律关系同一的并且主要的事实。换言之,缺席判决认定的、和解协议中的、间接(辅助)的事实均排斥与预决效力之外。

其次,自主观范围观之,强调已确认事实只有在前诉当事人和后诉当事人同一的情况下产生预决力。在一方为当事人一方为案外人之情形中,则存在不同意见[21]。

再次,主张借鉴《俄罗斯联邦民事诉讼法典》第61条(前身为《苏俄民事诉讼法典》第55条),对民事案件与刑事案件的预决效力予以区别看待。特别是刑事判决采用有罪判决与无罪判决预决效力二分的思路。同时,也对行政裁判予以关注。

最后,持该立场学者亦有指出应兼顾前后诉内容上的差异,即若前后诉诉讼标的额差距悬殊,则预决效力应当受到限制[22]。

(二)新预决效力立场

根据既判力的一般理论,既判力具有积极功能和消极功能。前者强调当事人不得就同一诉讼标的再行起诉;后者强调前诉判决对于法院此后判决的作用[23]。随着《新民诉法解释》新增的第247条出台,消极既判力理论可谓找到了法律依据上的归宿[24]。反观积极既判力,则在适用《民诉法解释》第93条第1款第5项时,常与预决效力发生混淆。于是王亚新教授以积极既判力为连接点,通过既判力构成要件为参照并结合实务中的案例,尝试推导《民诉法解释》第93条第1款第5项中预决效力的边界:

第一,就主体方面而言,前后诉当事人相同或不同这两种情况下,生效裁判均可发生“预决效力”的作用。

第二,在前后诉当事人相同之情况下,预决效力仅仅作用于判决理由的事实或者间接、辅助事实,也包括未经充分争议的其他要件事实。而判决主文之事实以及经过充分辩论的要件事实应归属于积极既判力的效力范围,同时,前诉事实构成后诉裁判的先决问题是积极既判力发挥作用的一个条件[25]。

第三,在前后诉当事人不同的情况下,预决效力的作用以前后诉主体是否存在牵连关系为标准,在效力强弱上亦有差异。

对比传统预决效力立场可以发现,二者对于预决效力的意涵界定无论从主体要求、客体范围上看均有较大的差异。如果说传统预决效力理论是前苏联立法思想的晚年之子,那么新传统预决效力立场则是以大陆法系既判力理论为参照的新时代产物。新预决效力立场使得预决效力跳出了同一诉讼参加人的禁锢、扩大了能够发挥效用事实的范围。笔者认为,两相比较,新预决效力立场更贴近《民诉法解释》第93条第1款第5项之立法旨趣,在预决效力理论的语境下更为可取。

(三)预决效力合理性之否定与证据免证效力之展开

溯及预决效力之语源,其肇端于苏联,滥觞于苏东各国,后被我国所继受,并走上了“中国化”的道路。诚然,新预决效力立场的横空出世能够解决实务中对于《民诉法解释》第93条第1款第5项混乱适用的现状;但笔者认为,中国预决效力理论与前苏联的预决效力理论已殊为二物。进言之,新预决效力立场下的预决效力理论已发生实质性的变化,仅存“预决效力”这一具有前苏联特色的词语躯壳矣。同时,近年来我国学者在有关德日法上法律效力制度的研究方面颇有收获[26],无论是裁判规范民事诉讼法亦或行为规范民法,未来较多地借鉴德日研究之成果当是一种趋势。由此观之,否定预决效力之合理性亦非不可。

笔者以段文波教授观点为基础予以展开,认为应采证据免证效力作为《民诉法解释》第93条第1款第5项之法律效果,建议不再采用“预决效力”这一概念,理由如下:

首先,应在证据领域讨论《民诉法解释》第93条第1款第5项。无论是与其他部门法的相似规定予以横向比较,还是观察该条款在《民诉法解释》中所在的位置均应当认定其在证据领域予以讨论是最为恰当的。若从证据的领域观之,则笔者认为适用证据免证效力一以贯之更为妥当,宜较少歧义。而前苏联之“预决效力”理论,则同时对法律问题与事实问题产生法律效力,突破了证据领域,失之过宽。

其次,制度适用会更加简洁明确。《民诉法解释》第93条第1款第5项仅仅一个条文中的一项便会涉及到三种较为复杂的理论,这样的制度设计并不利于实务裁判。同时鉴于我国关于积极既判力的法律规定付之阙如,应当允许对于本条款的扩张适用。故笔者认为结合王亚新教授与段文波副教授的观点即可以更为简洁的实现该条款的适用而没有再加入预决效力理论的必要性。即原则上,对于前诉判决所认定的事实均放在证据领域解决,仅对于法官的自由心证产生公证文书的效力,并不直接具有法律效力;而在案件事实符合积极既判力的构成要件之例外情况时,则直接产生法律效果。

最后,如前文所述,由于预决效力理论的内涵不清晰,使得法官在适用《民诉法解释》第93条第1款第5项时较为混乱,也间接导致了既判力之效力边界的模糊。若抛弃预决效力这一介乎证据免证效力与既判力之间的模糊概念后,则更容易实现后两者效力的完全区隔。即证据免证效力强调的是对于法官自由心证上的参考作用而非法定作用,涵盖范围广,与普通证据主要是“量”上的差异;而既判力则属于符合法定条件便产生法定的作用,不需要考虑法官是否形成内心确信,与普通证据、事实是“质”上的区别。

结语

有学者在探讨既判力客观范围制度构建时指出,既判力客观范围制度不仅仅需要达到无论是“哪个法律人都应当能够简单加以使用”之程度的简易化,而且还需要使一般的社会民众易于理解、易于接纳的要求来加以构建。跳出既判力客观范围制度,构建诉讼制度之旨趣无外乎上文所言。笔者对预决效力理论持否定立场的价值取向,亦是在《民诉法解释》第93条第1款第5项同时涵射三种法律效果的语境下,以期对该条款在实务适用中实现一次“瘦身”。

[1] 沈德咏主编.最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用[J].人民法院出版社,2015:320.

[2][3][8] 江伟、常廷彬.论已确认事实的预决力[J]. 中国法学,2008(3).

[4] 张家慧.俄罗斯民事诉讼法研究[M]. 北京:法律出版社,2004:171-173.

[5] 卡尔·拉伦茨;陈爱娥译.法学方法论[M].上海:商务印书馆,2004:136.

[6] 王亚新.前诉裁判对后诉的影响——〈民诉法解释〉第93条和第247条解析[J].华东政法大学学报,2015(6).

[7] 毕玉谦主编. 〈最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定〉释解与适用[M].北京:中国民主法制出版社:85-88.

[9] 曹志勋.反思预决效力[J]. 现代法学.2015(1).

[10] 叶自强.司法认知论[J].法学研究.18(4);参见邵明.诉讼中的免证事实[J].中国人民大学学报[J].2003(4).

[11][17]参见无讼网:http://www.itslaw.com/search?searchMode=judgementsamp;sortType.[OL/DB].2017.01.08访问

[12] 高桥宏志,林剑锋译.民事诉讼法——制度与理论的深层分析[J].北京:法律出版社,2003:477.

[13] 李浩.〈证据规定〉与民事证据规定的修订[J],中国法学,2011(3).

[14] 邓辉辉.论既判力理论在民事诉讼司法实践中的适用[J]. 河北法学,2012(6).

[15] 重庆市高级人民法院(2015)渝高法民申字第00682号民事裁定书;保定市中级人民法院(2015)保民一终字第3号民事判决书,海西蒙古族藏族自治州中级人民法院(2015)西民一终字第7号民事判决书,重庆市綦江区人民法院(2015)綦法民初字第00725号民事判决书等。

[16] 邵明.论法院民事预决事实的效力及其采用规则[J].人民司法,2009(15).

[18] 笔者通过无讼网以“既判力”为关键词检索案例,共命中3438例;而笔者梳理的62例有效的“免证事实”案例中,直接提到“既判力”的仅有6例。可见既判力理论的“主战场”并不在《民诉法解释》93条第5项。

[19] 例1:运用既判力理论确认前案诉讼事实免证,即买受人为善意,但根据我国判决主文之结构,前诉案件这一认定极可能位于判决理由而非判决主文之中。(参见中山市中级人民法院(2014)中中法民一终字第665号民事判决书);例2:将民事调解书中认定的内容作为免证事实予以认定,不符合我国学界对于该条款之主流理解。 (参见焦作市中级人民法院(2009)焦民终字第74号民事裁定书)

[20] 根据笔者查阅的资料,江伟教授、常廷彬教授系最早系统的阐述该立场的观点,而新预决效力立场观点执牛耳者系王亚新教授。

[21] 江伟教授、常廷彬教授持否定立场,顾登来硕士借鉴美国的“争点排除规则”认为案外人可以主张前案事实具有预决效力,邵明副教授持折衷的观点。(参见 江伟、常廷彬.论已确认事实的预决力[J].中国法学,2008(3);顾登来.论“预决事实”在后案审理中的作用[D].西南政法大学2005年硕士论文;参见 邵明.论法院民事预决事实的效力及其采用规则[J].人民司法,2009(12).)-笔者注

[22] 顾登来.论“预决事实”在后案审理中的作用[D].西南政法大学2005年硕士论文.

[23] 江伟主编.民事诉讼法[M].北京:中国人民大学出版社,2013:318.

[24] 张卫平.重复诉讼规制研究:兼论“一事不再理”[J].中国法学,2015(2).

[25] 多勃洛沃里斯基,李衍译,常怡校. 苏维埃民事诉讼法[M].北京:法律出版社,1985:203.

[26] 陈刚,程丽庄.我国民事诉讼的法律效力制度再认识[J].法律科学(西北政法大学学报,2010(6).

2017-09-20

李婧轩(1993-),女,河北省石家庄市,中央财经大学法学院硕士研究生。研究方向:民事法研究。