深山小食店

●李光乾

深山小食店

●李光乾

一

有朋自深山来,聊起山中的“好又来”饭店价高而食客如云,私下便想,趋利避害,趋贱避贵乃人之本性。能得食客青睐,必有揽客的高招,于是前去探个究竟,以便求取真经,挽救我那个食客寥寥,濒临倒闭的小店。

这是个道地的夹皮沟。

两旁大山高耸,密密麻麻的树木遮天蔽日,可谓林海茫茫,无边无际,只有头顶的一线天,可以看到蓝天白云。著名的滇缅公路就从沟底通过,路两旁的岩石下是一排简易工棚似的小食店。我去时,恰逢山里人赶集,500多米长的狭窄路段便成了集市,一排排茂盛的桉树是天然的巨伞,遮盖着下面的小店行人。时值盛夏,山花烂漫,凉风习习,鸟啼莺啭,蝉吟蛙鸣,林涛阵阵,人行其间,自有种赏心悦目的景趣。我悠然自得地欣赏着夹皮沟的“市容”,但见树上挂满了形形色色的招牌:“永平黄焖鸡”“永平辣子鸡”“老张全羊汤”“阿姐饭店”……我数了一下,有十多家。我到过滇缅公路沿线的许多饭店,这儿算是最热闹的一处。路旁全是出卖土特产的山民。人们挤做一堆,那些外地来的生意人没有摆摊的位置,干脆就站在路中央叫卖。人们摩肩接踵你挤我撞,那熙熙攘攘的热闹劲与城里的集市没有多大区别。一辆辆满载木材的卡车也凑热闹似的鸣着一长串刺耳的喇叭,在人们的咒骂声中缓缓驶过。我在车后走着,忽然瞅见左侧的桉树上挂着块木板,上面歪歪斜斜的写着几个颜色已经发白的字:“好又来饭店。”树下是几大筐空酒瓶,一只狗正在啃骨头,门上贴着一副对联:“店小名声大,山深食客多。”我不胜惊讶,难道这间低矮简陋其貌不扬的房子就是闻名遐迩的饭店么?在我的想象中,它是一间高大漂亮的楼房,鹤立鸡群般耸立在周围的小店中,非常引人注目。小店外形虽然简陋寒碜,里面却很宽敞,20多平方米的室内用齐腰高的木板一分为二,一半是餐厅,摆着八张铺有印花塑料布的方桌,板壁上贴着几张熏得焦黄的美人像,似瞋似怒地瞅着满地的烟蒂骨头。一半是厨房,摆着货架冰箱,一个肥胖的中年女人正在烟雾缭绕的灶台上忙碌,一个十四五岁的小女孩在盛饭舀菜。

店已客满,南腔北调的客人正在大嚼大咽。酒味、烟味、黄焖鸡呛鼻的辣子味熏得人喘不过气;喝酒声、划拳声、笑骂声一浪高过一浪,仿佛要将房顶的石棉瓦掀掉似的。我犹豫了,进去吧,没有座位,不进吧,又辜负了此行的目的。正犹豫时,小姑娘笑盈盈地将我领到西面的饭桌旁。只见桌上杯盘狼藉,两个口叼香烟的青年正在划拳,声旁的录音机唱着如泣如诉的歌声,一个面庞红润的中年汉子翘着二郎腿斜靠在板壁上轻声应和着,神情甚是悠然自得。

“阿炳哥,脚缩起,这位叔叔还没座位呢。你们一顿饭吃了几个钟头,现在又吆五喝六的,把人耳朵都快聒聋了……”阿炳缩回脚直起身,让出我坐的位置,戳了小姑娘额上一指头笑道:“菊花呀,幸亏你只是个小工,若是老板,早就下逐客令了。”

“咋会呀,顾客是上帝呢。假若没有你们这些木材老板做上帝,饭店的生意能这么红火?翠嫂吩咐过的,对你们要热情周到,笑脸相迎。”

“上菜呀——”有食客在喊,菊花应声离开了。

“你做什么生意?”阿炳问我。

“收购山货。”我随口撒了个谎。

“嗨,想赚钱,做生意;想露脸,当干部。如今坐轿车住宾馆的什么人啊?除了官儿就是老板经理嘛……”阿炳很健谈,与我老朋友似的聊起来。看神情,他为自己能跻身老板这一行列得意洋洋。

“叔叔点菜……”一会儿菊花拿着菜单站在我面前。我点了几个菜:炸排骨、炒猪肝、油炸丸子,黄焖鸡……待菜上桌品尝后,顿失所望。原来这几个菜不是炒老了,就是炸糊了,总之,色、香、味都不如意,我疑惑了,厨艺如此,怎么还会生意兴隆呢?

“这儿的饭菜虽不咋样,但我却是百吃不厌。”阿炳很会察言观色,一下道出我的想法。我举筷相邀,他也不推辞,叫了瓶二锅头,便吃喝起来。言谈中得知他是山里人,当了几年兵,复员后买了一辆二手车做木材生意,几年就赚了一大把,现正与同伴贩两车木材到昆明。

“听说这儿的饭菜很贵?”我问阿炳。

“说贵就贵,说便宜就便宜。就看你怎样理解了。”见我满脸疑惑,他说:“我有个做生意的朋友,为了从某厂购进一批钢材,特地在县城最好的锦江饭店订了一桌两千元的酒席请厂长经理吃喝。两千元啊,在那些挥金如土的大款或慷国家之慨的公仆眼里,不过是小菜一碟。但在那些卖了鸡蛋买盐巴的山里人眼里,就是个天文数字啰。后来他得了10多吨廉价钢材,一转手就赚了3万多。你说这顿饭贵不贵?”

“丢了芝麻,得了西瓜,不贵。”

“就是嘛,贵与贱是可以互相转换的啊!人生就是在得失中转圈圈,你不见某些包工头几百万上千万地往掌权者腰包里塞,表面看他们失去的太多了,然而一旦工程到手,他赚的比失的多。凡事要从长计议,只要看破了,贵也就不贵了。”阿炳滔滔不绝地念了一通生意经,我则觉得有点牵强附会,吃饭挨宰与花大钱请人吃饭毕竟是两回事,岂能相提并论?

“价格便宜的饭店也多,”阿炳说,“贵州蒋家的凯里酸辣鱼,四川老王的麻辣火锅,湖南老陈的羊肉汤锅,老傣阿火的酸辣鱼庄……你若有兴致我可带你去逐一品尝,包你价格便宜,菜肴丰美。”

“既然如此,你咋不去就餐?”

“嘿嘿,这叫周瑜打黄盖,一个愿打一个愿挨嘛。不瞒你说,那几家饭店即使不花钱,请我去吃,我也不去,因为在那儿吃只能填饱肚子,满足生理上的需要。在这儿就不同了,不仅能填饱肚子,还能捞到票子,是生意上的需要啊!”

“怎么,你吃饭还有回扣?”我曾听说某些外出办事人员,为了揩公家或单位的油,将购买商品的钱全部记在饭单或住宿发票上,然后回单位报销。

“我跟老婆报账,哪来的回扣哟——”

“那票子怎么捞呀?”

“你知道生意经么?”阿炳呷了口酒,慢悠悠地说,“生意经有顺念倒念两种。‘一颗豆子圆又圆,磨成豆腐卖成钱,人人说我生意小,小小生意赚大钱。’这是顺念。所谓顺念就是遵纪守法,勤劳致富,靠本事发家致富。然而无论怎样起早贪黑,靠磨豆腐是永远攒不下万贯家产的,充其量只是解决温饱而已。你看看电视上那些大款、明星,哪个是磨豆腐起家的?你再看看他们的宝马、奔驰、豪宅,那一分钱是卖豆腐得来的?许多富人的钱都是不义之财,或偷税漏税,或违法乱纪,或坑蒙拐骗……这就是倒念。现在有些饭店也是倒念,以次充好,挂羊头卖狗肉,漫天要价。一碗参汤二百八,一盘蛇肉价三千;马肉当做鹿肉卖,死猪也卖大价钱。谁来谁上当,谁吃谁倒霉。有些为官者也喜欢倒念,什么德能勤绩廉统统靠边站,我是头儿我做主,说你行你就行,不行也行;说不行就不行,行也不行。你有钱你就提钱进步,你没钱你就原地踏步走。我刚开始也憎恶那些违法乱纪、是非颠倒的人,也痛恨那些坑蒙拐骗、胡作非为的人,真想将他们一个个押上道德法庭,让他们原形毕露。但见得多了,也就见怪不怪了。社会是个大染缸啊,我只能随波逐流,睁只眼闭只眼啰。假如世人皆醉我独醒,举世皆浊我独清,别人会骂我神经病呢。就说贩运木材吧,当初我老老实实照章办事,样样手续齐全,结果钱花了一大笔,跑十趟还没别人跑一趟赚的多。别人都说我脑子进水,嘲笑我是土包子,不知人情世故。因为他们什么手续都没有,就靠“手榴弹”(酒)“二十响”(烟)开路,照样走遍四海三江。如今我也学乖了,跑一趟与别人一样多,别人都夸我士别三日当刮目相待……”我知道阿炳所谓的“学乖了”就是不按规章办事,非法过关。我早听说有些木材贩子为了过关,除了与守关人员拉关系套近乎外,还以钱物贿赂他们。曾听一位木材贩子讲过一根绳子的故事,那是林区刚设立木材检查站时,一位王姓木材老板什么证件都没有,却驾着卡车大模大样地向检查站驶去。当守关人员要查看他的《木材放行证》时,那位老板装模作样地在衣袋里翻找了一会,然后忽然醒悟似的叫起来:“哎呀,我搞忘了,装《木材放行证》的挎包还吊在你们检查站的绳子上呢!”他将“绳子”说得很重,几乎一字一顿,显然是要引起对方注意,同时还山羊似的“咩咩咩”地叫了几声。说来也奇,当粗门大嗓的检查员一听到“绳子”和“咩咩咩”的声音,仿佛触电似的一激灵,也“哎呀”应了一声,然后向不远处的同伴挥挥手:“证件齐全,放行!”原来,王老板非常工于心计,几月前就与守关人员拉关系套近乎,除了送蜂蜜核桃外,还送了一只肥壮的大羯羊,绳子就是牵羊用的。守关人员收受的礼品无数,早将他忘记了,经此提醒,才让他过关。此类故事我听过许多,据说最常见的手法就是悄悄塞给守关人员一包烟,烟盒里塞满卷烟状的百元大钞。于是问道:“听说你们过关要靠老人头开路是吗?”“没有的事,那都是外界瞎说,我们都有合法手续呢。”对我的无心之问,阿炳多了个心眼,他警觉地瞥了我一眼,便不再言语,只是看着窗外。

二

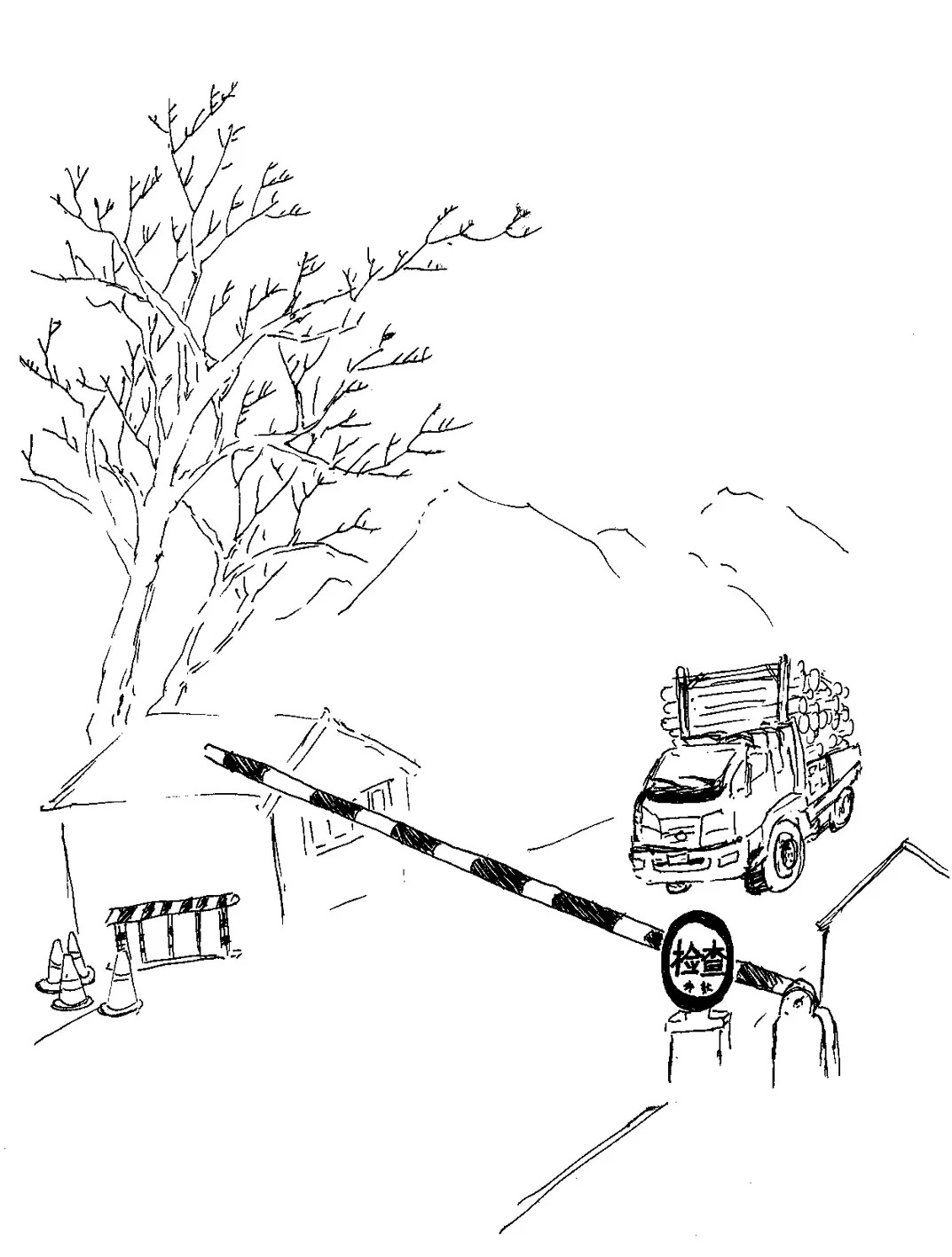

窗外百十米处有座墙壁雪白的平房,在这一溜儿简陋寒碜的小店中可谓鹤立鸡群。门前桉树上挂着块木板:“新平乡木材检查站”。两个臂戴红袖套的检查员正在一辆汽车上清点木材,右侧转弯处是两个坚固硕大的水泥墩子,分别浇灌在两旁的岩石上,雄狮似的注视着来往车辆,中间横亘着一根手臂粗的铁栏杆,一个检查员正站在一旁。这是出林区的第一道关口,检查极严,路旁一大堆没收的木材便是明证。看着鸟儿啁哳的莽莽群山,我想,木材老板若无《木材放行证》,插翅也休想过关。

我猜测阿炳在这儿就餐的原因。

从位置上看,通过临街的窗口,木材站的一切活动尽收眼底。根据检查员的服饰举止身高,可一眼认出是谁在值班。我有个做木材生意的朋友精于此道,每当要过关时,他就选个便于观察的饭店休息,一边心不在焉地喝酒,一边目不转睛地盯着检查站,当确信是熟人在值班时,才放心大胆地驶过去。熟人好办事啊,大家利益均沾,互相照应,里应外合,能有过不去的关卡?

阿炳会不会也是这样呢?

也许阿炳根本就没有熟人,他只是在等待时机。检查站的工作是繁忙的,每天上百车木材只有两三个人在清点。常常从清早忙到黄昏,木材老板仿佛约好似的,不来就不来,一来就是二三十辆一长串,忙得检查员连喝水撒尿的功夫都没有。有时刚端碗,车子又来了,血肉之躯总得休息下嘛,于是围坐在桌旁品茗聊天,这可是难得的机会呀,木材老板一踩油门,“轰”地一下便冲过关了,等检查员反应过来,声嘶力竭地叫喊“停车——停车——”时,车子已没了踪影。

木材老板能猫在店里打过关的主意,店主难道就不会打木材老板的主意?来此吃喝的都是生意人,有的是票子,店主自然要趁机宰一刀了,真是螳螂捕蝉黄雀在后!看来小店是得了地利之便啊!假若我的小食店也在交通要道上,凭我的厨艺也会食客如云。然而再看店外时,不由愣住了。原来检查站旁还有两家饭店,若是窥伺时机,那儿不是更便利么?再看阿炳,他正一口酒一口肉吃得津津有味,检查站的一切活动引不起他的丝毫兴趣,他甚至连窗外都懒得看一眼,只顾埋头于杯盘间,仿佛他不是为了过关而是专程来品尝佳肴似的。

看来,小店确有揽客的高招啊,只是不易被我窥破罢了。

“你们咋不去那儿吃啊?”我指指窗外。

阿炳睁大眼看着我,奇怪我会提出这个问题。是啊,萍水相逢,非亲非故,何必管那么多呢?我为自己的唐突感到尴尬,为缓和气氛,我笑道:“干你们这行赚钱吧?”“赚,有时运气好,跑一趟就是四五千。”也许说到他感兴趣的话题吧,阿炳又像刚才一样,谈笑风生,滔滔不绝。“俗话说军属烈属不如人熟,理大法大不如钱大。只要有钱,没有过不了的关卡。不是自夸,我做木材生意六七年,盖了幢五六十万元的楼房,家里应有尽有,跟商店似的……”

“炳哥,又吹牛了。”同伴中有人捅了它一下。

“不过,我赚的钱都是从正道来的,不曾投机取巧耍花招,每次过关都有《木材放行证》呢。”说着掏出个绿本本在我眼前晃了一下,我刚要接来看个仔细,他却手一缩揣进怀里。然后倒了杯酒一饮而尽。他酒量极好,盘里的肉还有许多,酒却喝了半瓶多。只见他汗流满面,双眼似在喷火。他敞开多毛的胸脯,用巴掌扇着风,妈拉巴子地骂当官的以权谋私,骂守关的贪心不足,骂开饭店的认钱不认人。从他断断续续的语言中,我听到三个字“络腮胡”。犹如一石激起千层浪,邻座的木材老板们也纷纷骂起“络腮胡”。有的讲述送他的礼品打了水漂,有的数落他欲壑难填,尽管愤愤不平,但人人脸上都荡着胜利者的笑容。谁也不会为自己手段的卑劣、人格的渺小、行为的龌龊而羞愧。在不正之风屡禁不绝的环境里,谁能否认拉关系走后门不是种本事呢?难怪木材老板要为精于此道得意洋洋了。

“你马尿喝多了吧,又发酒疯啊!”不知何时,翠嫂收钱来到面前,这是一个矮胖的女人,脸上有许多雀斑,一说话就露出外翘的门牙,嘴唇上胡子似的一片浓密的汗毛,看人时目光冷冷的,有几分威严。她瞪了众人一眼,在人群中一站,双手叉腰,“你们骂络腮胡,是不是对老娘有意见?!”刚才愤愤不平的木材老板们见翠嫂发怒,仿佛老鼠见猫般全都低着头不敢吭声。

我不知络腮胡是翠嫂什么人,但凭直觉,她与那个男人关系非同一般,否则,何必为她动怒?

“翠嫂,我骂村长骆赛虎,他跟我老婆……睡觉……”

小店爆发出哄堂大笑。

“谁叫你只顾赚钱不顾家啊,篱笆扎得紧,野狗钻不进嘛。”

“你在外采花,她在家招蝶,公平竞争——”有人打趣着。

“哼,阿炳,你别倒扣屎盆自找绿帽子戴!”翠嫂冷笑道:“你那点花花肠子我还不清楚?嘿嘿,心疼了?下豹子还用一块肉做诱饵呢,你一分钱不想花就想过关?”

“呸,你这个肥猪婆,吃了我多少钱!”阿炳忽然跳起来,叉开五指掴了翠嫂一巴掌。

“你血口喷人!”翠嫂尖叫着发疯似的扑过去揪着阿炳的衣领,右手一扬,“啪—啪——啪—”就是几嘴巴,顿时阿炳脸上就是几道油腻的手指印。别以为女人都柔情似水,三月桃花般靓丽可爱,若是发怒了,就是一头母老虎,狰狞可怖,难怪古人以河东狮吼形容悍妇。看吧,牛高马大的阿炳嘴唇哆嗦,两股战战,酒都吓得变做冷汗出了。

“翠嫂,原谅炳哥吧,他今天心情不好,昨晚又输了好几万……”同伴中有人替阿炳求情。

“好吧,看在老主顾的份上,我饶他一回。记住,以后让他马尿少灌点,省得胡说八道,惹事生非……这几天风声紧呢……”言毕瞪了我一眼,仿佛过错是我引起的。

同伴架起醉醺醺的阿炳往门外走。刚到门口,阿炳忽然“啊——”一声惊叫,众人的目光一齐向门口射去。

只见门口进来一个高大魁梧的中年汉子,此人神采奕奕,满脸笑容,左手提着装野鸡的鸟笼,右手的铁笼里是一条手臂粗的乌梢蛇,大约嗅到店里的异味吧,它瞪着眼昂着头,血盆大口里的信子一晃一晃的,模样十分吓人,难怪阿炳吓得失声大叫。

“金海,总算把你盼来了。”翠嫂热情地招呼着。

“嘻嘻,想我了?”金海放下铁笼,拧了一下翠嫂的脸蛋。

“想,想!”翠嫂娇嗔地戳了金海一指头,“我早就想骂你这个说话不算数的龟儿子了!王局长要吃龙凤肉,三天两头电话催……”

“这蛇滑得很呢,我在洞口守了一天两夜,晓得你要急用,30里山路,我一口气就赶来了。”

“我为你炒几个菜下酒解乏。”翠嫂的声音甜得似拌了蜜。

“我还有急事呢。”金海低声道,“我有车木材在三岔河被扣了,你得帮个忙。”

“哦——”翠嫂漫不经心应和着,双手托着鸟笼兴致勃勃地观赏。这是只羽毛金黄漂亮的雄野鸡,尾羽有一尺多长,有两根断了,翠嫂要将它取出,野鸡左躲右闪,不肯配合。

“尾羽断了多可惜,李局长要养了观赏呢。”

“我另捉一只。”

“你捉只穿山甲吧,那肉味道鲜美,过几天我要请客。”

“那是国家保护动物呢,我怕罚款。”

“哼!你保护了穿山甲,没有一分钱奖励,我要是保护了你那车木材,就是上万元啊!”

“嘿嘿,翠嫂莫生气,我保证三天内捉来。”

“还是你聪明,”翠嫂拧了一下金海的耳朵,“一会我给老刘打个电话,要他放行,不过,要象征性地罚你一笔钱,要不他也为难……”

“谢谢翠嫂!”

“拿什么谢我?”

“送你一罐蜂蜜、一袋核桃。”

“老娘不是叫花子!”

“那就送你一只大羯羊。”一只肥壮的大羯羊,按市场价格,大约是1500元,翠嫂笑了。

三

中午的阳光烤得石棉瓦滚烫,人就像在蒸笼里似的,食客们都大汗淋漓。翠嫂在逐桌收钱,木材老板们都争先恐后将一沓沓远远超过饭菜价格的钞票往翠嫂手里塞。口里还说着翠嫂人缘好神通广大之类的奉承话,有的答应为她买项链,有的许诺替她买戒指手镯,那低声下气讨好卖乖的样子仿佛乞食一般。

人渐渐少了,翠嫂向门外大声喊道:“阿炳——”

“来啰——”一会儿,阿炳嚼着黄瓜进了门,见了翠嫂笑嘻嘻的,仿佛刚才什么也没发生。

“将你的饭钱付了吧。”

“多少?”

“外甥点火——照旧。”翠嫂比划了个“八”的手势。

“哟,八百——”我心里叫起来,看桌上的剩菜也不是什么山珍海味,顶多值一百元。我想阿炳准会大吃一惊,继而暴跳如雷,像刚才一样,给这个漫天要价的女人狠狠一巴掌。然而出乎我的意料,阿炳竟满不在乎地掏出八张崭新的百元大钞在手里甩得“啪——啪——”直响,意在向翠嫂表明这是真钞。然后手一扬,便彩蝶般飞向翠嫂。翠嫂摸摸、甩甩,又仔细查看钞票中的暗记。

“嘻嘻,今后还要靠翠嫂多多关照呢,敢拿假的骗你?”阿炳讨好地笑着。

“哼,人心隔肚皮,谁知你怀啥鬼胎呀!你们这些木材老板都是孙猴子转世,又精又滑,前几天我还收了几张假钞呢,也不知是哪个挨千刀的……”

“你的饭钱呢?”翠嫂问我。

“多少?”

“800。 ”

“啊,这么贵!”我失声叫起来,这几个菜,最多两百元。看来翠嫂是狮子大张口了。我在心里诅咒这个黑心的胖女人,后悔不该大老远地跑来挨宰。同时也奇怪阿炳何以甘心挨宰还笑脸相陪,真不知他中了什么邪!

“你一车木材赚七八千,连这点饭钱都舍不得出,真是越有越小气,越小气越倒霉……”她将“倒霉”二字拖长声调,语气阴沉沉的,意在暗示我,若不如数交钱,厄运就会降临。

“嘻嘻,他是我一个熟人,来收购山货,听说翠嫂厨艺高超,特地来偷师学法……”阿炳替我说情。

翠嫂将信将疑地看看我,又看看窗外,确信只有阿炳的两辆车后,收了我两百元走了。

我出了小店,见阿炳的两个同伴正在议论:“一会我们怎么过关呀,是掏‘二十响’,还是扔‘手榴弹’?”

“你呀,真是第一次出门,炳哥有的是办法,何必你操心。”

“嘘——小声点!”见我走近,他俩钻进驾驶室。

白跑一趟,还差点挨宰,看看木材老板怎样过关,也算不虚此行吧。

我信步向检查站走去。

检查站前空荡荡的,小平房前的靠椅上斜躺着一个满脸络腮胡的人,他一边喝茶,一边漫不经心地翻看一本杂志。见我走来,刚张口要说什么,忽然响起一阵急促的喇叭声,两辆满载木材的车子疾驰而来,那气势仿佛要冲关而去。我吓了一跳,忙跳在一边。络腮胡也一蹦而起,挥动小红旗大声疾呼:“停车!停车!”“嘎——”的一声,汽车在离络腮胡两米处停下了,但没人下车。

“证件!证件!妈的——”络腮胡气汹汹走过来,阿炳从车窗递出红本本,待络腮胡伸手去接时,阿炳却手一缩揣回兜里,然后掏出烟自个儿吸着,双眼狠狠地盯着络腮胡,仿佛要将他与尼古丁一起吞下。我猛然记起刚才他在翠嫂店里骂的那个络腮胡肯定就是此人,否则怎么仇人相见似的分外眼红。我替阿炳捏了把汗,阿炳呀阿炳,孙悟空神通广大过火焰山还要靠芭蕉扇呢,你两手空空,连烟都不递一支,还欠你二百五似的瞪着人家,莫非真的马尿喝多了头脑不清醒?我猜测阿炳可能会塞给络腮胡一个红包,或者送他一箱茅台酒。然而阿炳的目光依然那么凶狠,并没有半点低声下气的样子。那神情已将他的心里话展示无遗:老子今天非过关不可,看你能把我怎么样!果然络腮胡气得嗷嗷直叫:“阿炳!你吃了豹子胆了,你经常倒卖木材,目无法纪,老子要扣你的车罚你的款!”

“老刘啊!肝火旺了伤身体呢。怒伤肝喜伤心忧伤肺,你酒喝多了,肝脏不好,还是压压火气多活几年吧。”阿炳换了副笑脸,悠闲地将一串烟圈往络腮胡脸上喷去。“我是遵纪守法的模范呢,有毒的不吃,犯法的不做,怎么会非法倒卖木材?我有《木材放行证》,在翠嫂那儿,要看自己去拿。”

“放屁!你的证件怎么会在她那儿?”

“嘻嘻,不信你回头看看嘛——”

络腮胡回过头,见翠嫂站在小店前不停地朝他挥动绿纱巾,醒悟似的“哦——”了一声,然后朝前边的同伴挥挥手:“证件齐全,放行——”

阿炳“噗——”地一下将烟头往络腮胡脸上吐去,然后一踩油门,汽车“轰——”地一下往前疾驰而去,扬起的灰尘扑了络腮胡一身,他呛得破口大骂:“龟儿子!你慌死啊——”

我呆住了,不知阿炳耍的什么花招,竟然毫不费力就过了检查最严格的关口。汽车扬起的灰尘渐渐消散了,但我心中的疑团却似那条晃动的绿纱巾久久不散。

不久,我在县城一家饭店见到阿炳,当时他正与两个同伴喝得醉醺醺的,见我后含混不清地说了句“络腮胡倒霉了……”

一年后,我因事外出,在另一个林区木材检查站,竟意外地看见一个熟悉的身影。当时他正躺在关卡旁的椅子上悠闲地吐着烟圈,不时还传来几句戏词:“我的父在朝官一品,膝下无子断了根,所生我姐人三个,个个长大配婚姻,大姐二姐有福分,与知州知府结了亲……呔——!大胆毛贼——得得,锵锵,得,镪令锵!我手执钢鞭将你打……”那声音尖声细气,不阴不阳,像现代京剧《沙家浜》中那个说话阴阳怪气的“忠义救国军”参谋长刁德一似的,此人正是络腮胡。

责任编辑:田蓓蓓

投稿邮箱:tbb626@163.com

编辑手记:

深山小食店的菜难吃还贵,却是时时满客,不仅客满,食客还对店主毕恭毕敬,真是奇事一桩。为此,“我”走访这个小食店,与食客聊天,猜测其中的缘由。就在我探访这个深山小食店的过程中,却发现了一些不同寻常之处,从这些不同寻常的地方可以窥见一种不良的社会风气、一种奇怪的做生意经……作者将这个揭示写得戏剧化,结局也未点明其中真实缘由,全由读者自己去思考、体味。可谓用一种荒诞化的存在来揭示一种现实化的荒诞,而一种求真就构成了阅读的基础,认识的基础和审美的基础。深山小食店里的“假”带来震惊与困惑,而现实存在的“真”却使我们不得不去反思和追问。