伟大的批评家受时代的支配,同时也超越时代

朱东润

伟大的批评家受时代的支配,同时也超越时代

朱东润

立场不一,对于万事万物也要看出不同形态。

在我的初稿写成以前,陈钟凡先生的《中国文学批评史》已经出版了;在初稿完成以后,郭绍虞先生的和罗根泽先生的《中国文学批评史》也陆续出版。此外还看到许多关于中国文学批评的著作。诸位先生治学的热忱和撰述的价值,深刻地引起我的钦服。但是我对于我这本书的责任,一切由我自己负担。在和诸位先生的著作显然相同的地方,我不曾作有心的抄袭;在和诸位先生的著作显然不同的地方,我也不曾作故意的违反。讨论一切事物的时候,有一般的局势,有各殊的立场。因为局势相同,所以结论类似,同时也因为立场不一,所以对于万事万物看出种种不同的形态。这本书的内容,和诸位先生的著作有异同的地方,只是事理的当然,原不足怪。我需要特别指出的,就是不同的地方只是看法的不同,不敢抱自是的见地。

第一个不同的地方,是这本书的章目里只见到无数的个人,没有指出这是怎样的一个时代,或者这是怎样的一个宗派。写文学史或文学批评史的人,忘去了作者的时代或宗派,是一种不能辩护的疏忽。在全书中,我曾经指出刘勰、钟嵘所处的时代,我也曾指出对于当时的潮流刘勰如何地顺应,钟嵘如何地反抗。我曾经指出元以后江西派几度的革新,我也曾指出反江西派的批评者如何地奋斗。至于明代秦汉派和唐宋派的递兴,清代神韵、性灵两宗的迭起,桐城、阳湖两派的相关,我相信我也曾经指出。但是我不曾对于每个时代加以特殊的标识,而对于每个批评家,纵使大众指为某宗某派,甚至自己也承认是某宗某派,我很难得在姓名之上加以特别的名称。一切都是出于有意。我认为伟大的批评家不一定属于任何的时代和宗派。他们受时代的支配,同时他们也超越时代。这是一个矛盾,然而人生本来是矛盾的。刘勰承受宋齐以来的潮流,然而刘勰不满意宋齐以来的现实。严羽承受南宋以来的潮流,然而严羽不满意南宋以来的现实。假如我们承认刘勰、严羽的超越时代只是一种特例罢,但是钟嵘较之刘勰更加超越,方回较之严羽也何尝不超越?我们怎样解释呢?就宗派而论,伟大的批评家也和伟大的政治家一样,他们的抱负往往是指导宗派而不受宗派的指导。宗派会有固定的规律,甚至也会有因袭的恩怨,然而伟大的人生常会打破这些不必要的规律和不可理喻的恩怨。韩愈和李翱不同,黄庭坚、陈无己和韩驹、吕本中不同,李攀龙和王世贞不同,方苞、刘大和姚鼐、曾国藩不同,我们又怎样解释呢?也许有人指出他们之间大同小异,所以不妨承认宗派的存在。倘使他们的中间只是大同小异,原不妨这样说;但是谁能保证他们的中间不会是小同大异呢?因此,在这些情形之下,就时代或宗派立论,有时固然增加了不少的便利,有时也不免平添了若干的困难。所以,我决然放弃时代和宗派的标题,在章目里只见到无数的个人。这是一个尝试,也许可以得到读者的容许。

第二个不同的地方,是对于每个批评家,常把论诗论文的主张放在一篇以内而不给以分别的叙述。批评家论诗论文,有时采取不同的立场:韩愈是一个例,袁枚自称论文严而论诗宽,更是显然的一个例。所以分门别类的叙述,确实有一种便利;但是这里,和上面一样,也有相当的困难。苏轼论诗论文论词,都有他的主张,我们不便把整个的苏轼分隶于三个不同的篇幅。在一部比较详密的中国文学批评史里,困难还要增加。刘熙载的《艺概》,论诗,论文,论赋,论词曲,论经艺,我们更不便把整个的刘熙载分隶于五六个不同的篇幅。中国文学批评史究竟不是文论史,诗论史、词曲论史的联合的组织,所以我决意放弃分门别类的叙述;除了仅有的例外,在这本书里所看到的,常常是整个的批评家,而不是每个批评家的多方面的组合。

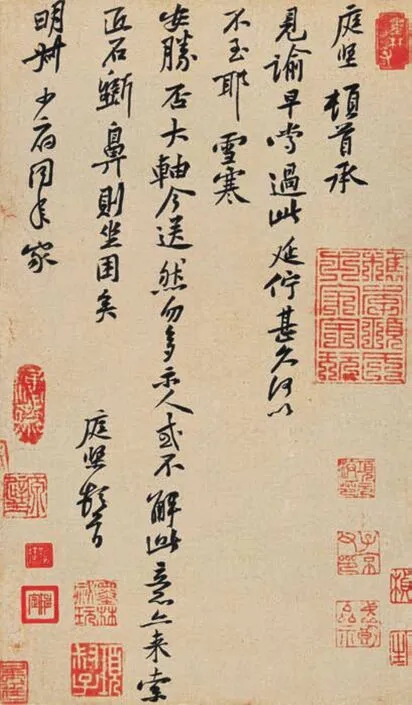

黄庭坚手札

第三个不同的地方,是这本书的叙述特别注重近代的批评家。中国是一个富于古代历史的国家,整个的知识界弥漫了“信而好古”的气氛。五四运动以前,一般的知识分子固然是好古;五四运动以后,除了打开窗户,吸收一些外来的空气以外,仍然是好古。大学课程里,文学史的讲授,只到唐宋为止;专书的研讨,看不到宋代以后的作品——并不是罕见的实例。因此即是讨论到中国文学批评,一般人只能想起刘勰《文心雕龙》和钟嵘《诗品》,最多只到司空图《二十四诗品》。11世纪以后的著作,几乎逸出文学界的视野,这不能不算是骇人听闻!有人会说文学批评的原理,刘勰、钟嵘已经说尽,其余只剩一些枝叶,用不着过分注意。在言论自由的社会里,每人有发表意见的自由,这当然是一种意见。但是我的意见,是应当根据远略近详的原则,对于近代的批评家加以详密的叙述。也许这里讲得太多一点,但是我们对于一千年以来的历史既然无法加以“革除”,我们的生活同样地也无法超越近代的阶段,遥接一千年以上的古人,那么即使多知道一点近代文学批评的趋势,似乎也不算精力的浪费。何况纵使这本书“远略近详”,其他主张“远详近略”的著作原自不乏。一切的事物,相反亦可相成,广博的读者当然可以得到必要的补偿。