民族地区聚落景观与民居特质保护传承研究*

——以丝绸之路甘青段为例

崔文河 王 炜 令狐梓燃

民族地区聚落景观与民居特质保护传承研究*

——以丝绸之路甘青段为例

崔文河 王 炜 令狐梓燃

多民族聚居区是我国多民族景观构成的一个缩影,具有学科研究的典型性。“多元共生、和而不同”的建筑特质,在该地区有着突出的代表性。在分析了我国多民族聚居区乡土民居共性、差异性的具体特征及之间相互关系,指出这是研究多民族聚居区乡土民居的基本前提,文章最后对地区特质传承策略建议进行了探讨。研究认为,从宏观聚居尺度和多元共生的高度,更能够清晰认知多民族聚居区人、环境与建筑的互动关系,并且认为挖掘乡土民居地区特质和研究探讨传承发展路径,将有助于推动多民族聚居区乡村建设的可持续发展。

民族地区;聚落景观;乡土民居;地区特质

1 前言

1.1 缘起

我国是一个多民族国家,56个民族聚居分布、散居杂处,这是我们特殊的国情,也是我们从事乡土民居研究的背景和前提。从空间分布看,55个少数民族多居住在西部偏远山区,这里经济发展相对落后,人民生活质量不高,然而这里往往保留着“活态”的传统民居,人与自然仍然保持着传统和谐的状态。随着社会经济的深入发展,少数民族地区的聚落民居既不可能永远保持在传统的生活模式中,也不应该错失现代发展的机遇。由此,这将势必带来民族地区聚落重构与民居建筑的革新。那么,我们是否对乡土民居有足够的认识?对少数民族聚居区民居有足够的了解?面对全球文化趋同及民粹文化保守的缠绕与困惑,以及现代生态理念、绿色建筑技术的深刻影响,我们是否已经做好了聚落重构与民居更新的准备?

当前多民族聚居区乡土民居建设仍盲目移植城市建筑模式,甚至于仿造异域建筑样式,原来有机生长的地域建筑处在失范和变异的状态中。目前农户改建、新建房屋日益高涨,一方面往往出于对本民族特色的过度强调,出现极为夸张或者体量庞大建筑形式,另一方面抛弃老的居住形式,尝试城市的居住方式,整体颠覆以往的建筑模式。此种趋势不仅加重了农户的经济负担,又丢掉了地区宝贵的生态智慧,带来资源浪费和能耗的增加,破环了多民族聚居区原本多元和谐的地域建筑风貌。近期国务院先后出台了《“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划》等一系列政策文件,如不能改变当前无序盲目建设的现象,将势必严重影响到少数民族特色村镇民居保护传承目标的实现。

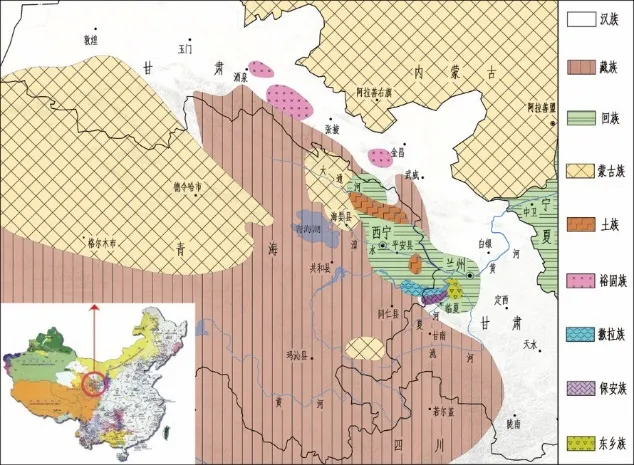

1.2 多民族聚居区

多民族聚居区是民族地区的一种地理分布形式,由于是多民族共居一处,呈现小范围的单一民居聚居、大范围的多民族杂居的分布形式,这里往往自然地理环境多样、民族文化习俗各异,因此多民族聚居区研究相对单一民族地区更为复杂和敏感。我国多民族聚居程度较高的地区主要分布在云南、贵州、广西北部、甘青河湟流域、新疆北部等地区[1](图1),这里各民族立体交错分布,一座高山不同的海拔高度分布着不同的民族,一条河流的上下游地区甚至河的两岸就居住不同的民族。(图2)

图1 忻州市全域旅游发展空间格局图

图2 民族之间交错居住(藏族与回族聚居的村落景观)

多民族聚居区各民族之间互通有无、和睦相处,形成一种“多元共生、和而不同”的社会结构与乡土景观,其乡土民居既具有与自然资源环境相适应的建造智慧,又具有与本民族文化认同相协调的民族特色。由此可以看出,分析探讨乡土民居的生存共性与文化差异性,是研究多民族聚居区乡土民居保护传承的必要前提。

2 共性与差异性的地区特质

影响多民族聚居区乡土民居地区特质的因素十分复杂,且各因素往往耦合关联,从整体上来看,可归纳为共性与差异性两个方面。共性与差异性的背后体现出两种决定性的因素,一种是以自然资源气候环境为主导的“气候因素”,另一种是以宗教信仰、风俗喜好为导向的“文化因素”。气候因素关系到地区特质的共性,这是在相同自然环境下各民族共同的选择,文化因素关系地区特质的差异性,它是在各民族之间迁徙、聚散、融合等长期发展中逐渐形成的[2]。多民族聚居区乡土民居的地区特质即是自然气候与民族文化耦合关联的结果。从宏观尺度看,我国多民族聚居区主要集中在西南、西北地区,从中观尺度看,聚居区多分布在自然地理环境分异明显的地区,如横向地理空间上的地质地貌多样(草原、森林、河谷、滩地等),或纵向地理空间上的海拔落差地区,这类地区往往分布着从事不同生产方式和具有多种宗教习俗的多个民族,该类地区便是多民族聚居的典型地区。乡土地区特质研究便是寻找各民族处理自然气候环境所具有的生存共性和文化差异性,从而为地区乡村建设提供科学依据。

2.1 共性(同质性、相似性)

气候、资源、地貌是乡土民居不得不面对的重要问题,面对相同的自然气候、资源条件、地貌类型,不同民族的民居营建方法和建筑样式往往是相同的或相似的,这是多民族聚居区比较普遍的现象。虽然受自然环境分异性的影响,从较大尺度看不同民族所拥有的自然资源和所居住的地貌环境也会不尽相同,带来建造方法和建筑样式一定程度上的差异,但是他们却都面临着相近或相同的气候条件,这是研究地区特质共性的核心问题。

建筑气候学[3]将气候要素分为太阳辐射、空气温度、大气湿度、风、降水,从某种角度上讲建筑物便是受此综合叠加影响的结果,其中太阳辐射直接影响着空气温度、湿度和蒸发量,从而对建筑物影响较大。从聚居区的区域尺度看,气候与地区资源和地貌类型相比变化并不大,从我国建筑气候区划看各民族往往同处一个气候区间,即使区内有海拔高度、山南山北等温差的变化,但仍然改变不了区域整体气候环境。如在西北多民族聚居区要适应严寒寒冷气候,建筑首先要做到保暖蓄热,对西南多民族聚居区避雨遮阳则是其重点。挖掘分析各民族在相同气候、资源、地貌环境下的营建共性,往往就成为地区建筑生存智慧研究的重要方面。

2.2 差异性

在相近的气候资源环境下,虽然是多民族聚居,行走各民族聚落间却很难发现民居的巨大差异,若没有民居建筑上的民族装饰图案或民族符号,真难以辨清是哪个民族的房子,因此差异性是在地区特质共性前提下的差异性。各民族乡土民居建造模式是在当地自然气候资源条件下生成的,在相同气候环境下相互之间具有地域建筑一致性的,往往仅在空间布局、建筑装饰、民族标志、图案符号等方面展现出各自民族特色,因此多民族聚居区乡土民居地区特质的差异性是一致性与多样性的辩证统一。

居住距离上各民族既有小尺度的临近式居住,也有大尺度的远离式的居住,临近居住民族间差异性仅局限在室内装饰、空间布局等方面,而远离居住差异化相对明显,从建筑体型、建筑材料、屋顶形式、空间布局、室内装饰等具有较大差异。生产方式上各民族也存在较大差异,生产方式往往和地理环境相关联,各民族在与本民族相适应的一定空间地理范围内,从事着本民族擅长的农业生产方式,民居之间存在明显的差异化的生产空间。各民族文化习俗上的差异就更为明显,这也是研究多民族聚居区乡土民居文化差异性的重要方面,如果说为适应自然环境和生产方式的局限,人们对建筑是一种被动接受,那么受民族文化习俗的影响,人们更多是一种主动选择。

差异性也存在于同一民族内部。多民族聚居下对同一民族而言,居住的空间区位也存在本民族核心区(强文化区)和多民族融合区(弱文化区),两区的文化状态是不一样的。正如前所述,各民族间聚居分布、散居杂处,同一民族在本民族聚居的核心区,民居建筑可以说具有强烈的本民族特色,但在民族融合区,民居建筑更多地表现出一种交汇融合的状态,与本民族文化核心区有较大不同,可以说在本民族文化圈中处于一种弱状态,值得注意的是这种现象同样适用于其他民族。(图3)

图3 民族文化融合示意图

2.3 地区特质举例:甘青多民族聚居区

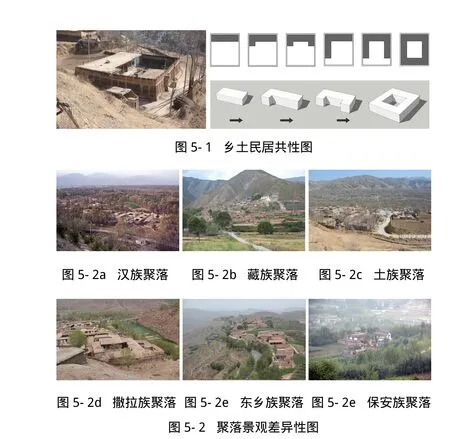

甘青河湟(黄河与湟水河)地区是我国多民族聚居的典型地区,乡土民居地区特质具有鲜明的“共性、差异性”特征。该区涉及5个民族自治州、11个民族自治县、36个民族乡,少数民族人口接近五百万。这里是青藏高原与黄土高原的交汇处,处在中原农耕与西北游牧、儒家文化与藏传佛教文化和伊斯兰文化叠加地区,世居此地的民族有汉、藏、回、土、撒拉、蒙古、东乡、保安、裕固族,各族民居既有应对自然气候环境的共性特征,又有适应本民族文化的差异性特征。(图4)

图4 甘青多民族聚居区分布示意图

2.3.1 共性特征

甘青河湟流域为严寒寒冷地区,总体气候环境可归纳为高原严寒、日照充足、干旱少雨、风大风多,聚居此地的各民族,不论宗教文化习俗有多大差异,或者居住环境的建筑资源、地貌类型何种不同,在民居建造方面均具有相同或相近的特征[4],其乡土民居共性特征主要体现在以下方面:

①“形态规整”——应对高原严寒。甘青河湟流域总体气温长冬无夏、春秋相连,地区民居建筑形态少有凹凸变化,形态趋于规整,规整的外观意味着建筑热损耗小,这是应对高原严寒气候的重要生存智慧,方正的庄廓民居即是其典型代表。

②“宽厚墙体”——应对昼夜温差大。甘青气温日变化以升温降温迅速为特征,最大日较差可达25℃,不同的民族文化,均采用宽厚墙体的做法,同时墙体选用土、石等蓄热量大的材料,日蓄夜放,从而取得相对稳定的室内温度。

③“北高南低、大面宽小进深”——利于获取日照。与严寒的气候相比,该区日照资源丰富,具有太阳辐射量大、日照时间长的地区优势,从聚落到民居单体十分重视日照间距和北高南低的建造规律。民居居住空间尽量减少阴影区,努力增加采光面积,正房面阔多在3~5开间(3.5米/开间),有的多达9开间,而居住房间一般不超过4.2米。

④“平缓屋顶”——应对降雨量小、蒸发量大、干燥度高。该区降雨量普遍小于400mm,其蒸发量却远大于降雨量,是我国年干燥度较大地区,属于典型的干旱和半干旱地区,为此民居屋顶多为平顶,即使在降雨相对较多的地区屋顶坡度也较为平缓且也多为硬山墙。

⑤“L、凹形平面”——利于避风采光。该区是寒冷地区,虚热保温是民居首要问题,背阴向阳的L、凹形正房平面可有效地域西北寒风,配以封闭的垣墙可有效躲避山风谷风的侵袭。同时L、凹形正房平面将较多的转这面放置在南向,可增加更多的得热面。

以上特征既是各民族应对自然气候环境的共同的选择,也是各民族乡土民居生存智慧的具体体现,它是构成地区建筑原型的重要方面,这给当前乡土民居绿色更新提供了重要启示。

2.3.2 差异性特征

虽然乡土民居具有气候资源导向下的共性特征,但是受地区多元建筑文化的影响,不同民族之间及不同地域之间的民居建筑存在较大差异。具体差异性特征体现在以下方面:

①空间分布的差异。从宏观地理分布来看,从事游牧的藏族、蒙古族、裕固族多分布在海拔较高的高山草甸地带(海拔3200m左右),从事半农半牧的土族多分布在脑山地带(海拔2900m左右),撒拉、保安、东乡族多居住在浅山地区(海拔2500m左右),从事种植和商贸的汉、回族多居住在川水地区(海拔1900m左右)。从高山地带到川水滩地,聚落肌理由松散逐渐过渡到密集,民居建筑也由宽大过渡到紧凑。

②建筑形体的差异。藏族庄廓占地面积大,形态方整且封闭厚实,这与地区气温相对较低和生产习俗不无关系。蒙古、裕固族民居低矮的院墙内除北侧正房以外,其余空间多为牲畜圈棚,建筑形态宽松且开敞。汉、回、土、撒拉、保安、东乡族受适于建房的土地限制,建筑形态普遍紧凑,不同的是信仰伊斯兰教的回、撒拉、保安、东乡建房选址及空间布局不受汉、土族风水观的影响,在紧凑的基础上建筑形体更为多变。

③功能布局的差异。信仰藏传佛教的藏、土、蒙古、裕固族室内多建有佛堂,且厨房多与客厅、卧室同处一间,并采用灶连炕的布局形式,同时院内南墙处多为牛羊圈。汉、回、撒拉、东乡、保安族多将厨房多布置在西北或东北角,汉族在正房设有堂屋,而回、撒拉、东乡、保安族室内常设净房,并在在院内建有地窖用于储放瓜果。

④装饰装修的差异。藏族民居大门及正房的粗大挑檐十分壮美,室内木制装饰朴素大方,藏族多在围墙一角多布置玛尼旗杆和煨桑炉或转经筒。蒙古、裕固族室内挂有成吉思汗像和藏传佛教信物。土族庄廓多建有二层角楼,并在院内布置中宫,内植花木。汉族正房堂屋配有供桌,墙上多挂有福禄寿吉祥图案。回、撒拉、东乡、保安族室内多悬挂伊斯兰经文或图像,庭院内多种植花木,且庭院景观十分精致小巧。

需要强调的是,甘青多民族聚居区乡土民居的差异性具有天然的“和而不同”的属性,和谐、协调、融和是差异性的基本前提和地区背景,乡土民居在地区生存共性的基础上表现出异常丰富多样的建筑特色。(图5)

3 传承策略与建议

当前我国多民族聚居区经济社会正快速发展,民族之间的融合交流也正日益频繁,原有“多元共生、和而不同”的乡土民居地区特质能否得到有效保护和传承?是我们不得不面对的严峻问题。对此,首先应对多民族聚居区乡土民居共性与差异性应有清晰地认知,同时还应展开保护传承策略的研究和探讨。为此本文提出以下保护传承策略与建议,以期引导多民族聚居区乡村建设。

3.1 共性与个性和谐统一

共性与个性的辩证统一,是指导多民族聚居区乡村建设的重要思想基础。多民族聚居一处 ,在气候、资源、地貌互动关联,不能脱离自然环境条件一味强化民族特色,这将势必带来民族间的隔离及地区建筑的不协调。对此,首先明晰聚居区内的自然气候划分,应深入挖掘不同气候区划内的地区建筑特质,研究哪些特征是多民族所共同遵守的,哪些特征又是本民族所特有的,并且总结归纳共性与个性背后的人、气候、建筑互动关系,由此将有助于问题的解决。

图5 甘青多民族聚居区聚落民居共性与差异性图

3.2 原型的传承与发展

乡土民居的含义既包括传统民居又包含既有民居和新建民居,乡土民居研究应综合考虑建筑的过去与未来。保护少数民族特色民居,并不等于要停在传统民居止步不前,尤其对量大面广的普通民居而言,适时地更新发展是其应具有的基本属性。这首先需要明确地区建筑的基本原型是什么,原型是乡土民居传承发展的源点。多民族聚居区乡土民居的共性特征往往是构成地区建筑原型的重要方面,在气候、资源、地貌等环境条件的制约下,各民族经过长期调试下所凝结的相同或相似的生存经验即共性特征,应在乡村建设中需要给予特别的关注。

3.3 现代技术与民族文化的融合

在现代经济快速发展的背景下,有必要引入现代建筑技术,优化更新传统营建技艺,同时与民族丰富多彩的建筑文化相融合。现代工业技术有其程式化、标准化的特点,但是在多民族聚居区应避免不分民族的“全覆盖、一刀切”指令式建设,应注意工业材料的色彩及形式与当地民族文化认同相适应。同时用现代生态设计理念和绿色建筑技术优化提升传统营建模式,重点研究分析空间形态、功能布置、门窗样式、节点构造等方面与民族文化相协调的多种实现路径。

4 结语

多民族聚居区是我国多民族国土景观构成的一个缩影,具有学科研究的典型性,该地区蕴含着丰富多样的自然地理景观和波澜壮阔的民族文化碰撞融合的历史,引发多方关注。但是,由于其复杂的自然环境、敏感的多元文化和相对落后的经济发展状态,往往是学科研究较为薄弱的地区。“多元共生、和而不同”的建筑特质,在多民族聚居区有着普遍的代表性,本文探讨了我国多民族聚居区乡土民居共性、差异性的具体特征形式,指出这是研究多民族聚居区乡村建设的必要前提,文章还对地区特质传承策略及建议进行了论述。研究认为,只有从宏观聚居尺度和多元共生的高度,才能更清晰的认知这片神奇的土地,并且认为挖掘乡土民居地区特质和研究探讨传承发展路径,才能更好的引领本地区乡村建设的良性可持续发展。

说明:

文中图1引自《中国语言地图集》商务印书馆,余为作者拍摄、绘制。

[1]中国社会科学院语言研究所,中国社会科学院民族学与人类学研究所,香港城市大学语言资讯科学研究中心.中国语言地图集:少数民族语言卷(第2版)[M].北京:商务印书馆,2012.

[2]崔文河,王军,岳邦瑞,等.多民族聚居地区传统民居更新模式研究 [J].建筑学报 ,2012(11):83-87.

[3]杨柳.建筑气候学[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[4]崔文河.青海多民族地区乡土民居更新适宜性设计模式研究[D].西安:西安建筑科技大学,2015.

The multi-ethnic community is the epitome of the multi-ethnic landscape in China, and has the typical subject of research. The architectural characteristics of "pluralisticsymbi osis,harmonized but not identical", which is very representative in this area. This paper analyzes the concrete characteristics and relationship of the similarities and differences of the local dwellings in the multi-ethnic communities, and points out that this is the basic premise of the study of thevernacularhousesin the multi-ethnic communities. Finally, the paper discusses the suggestions of the regional idiosyncratic inheritance strategy. Fromtheexistencescale and the pluralisticsymbiosis, the interaction between humanenvironment and architecture in the multi-ethnic settlements canbeclearlyrecognized. That the excavation of the characteristics of local residential and research to explore the path of heritage development, will promote rural construction sustainable development in multi-ethnic areas.

ethnic areas ; settlement landscape ;vernacularhouses; regional characteristics

P901

A

1674-4144(2017)-12-74(5)

崔文河,西安建筑科技大学艺术学院副教授。

王 炜,西安建筑科技大学艺术学院硕士研究生。

令狐梓燃,西安建筑科技大学艺术学院硕士研究生。

教育部人文社科青年基金项目:“丝绸之路甘青段少数民族乡土民居保护传承的设计策略研究”(编号:17XJC760001);国家自然科学青年基金项目:“青海多民族地区传统民居更新适宜性设计模式研究”(编号:51308431)。

责任编辑:于向凤