地域文化视角下黄河流域中下游历史城市景观研究*

——以太原市为例

米 佳 赵 丹 廖启鹏

地域文化视角下黄河流域中下游历史城市景观研究*

——以太原市为例

米 佳 赵 丹 廖启鹏

伴随我国城市化进程的推进,城市规划建设的步伐加快,城市的景观设计,尤其是历史文化名城却逐渐缺失了自己所独有的地域文化特征。因此,挖掘城市的地域特色,营造独具特色的城市文化景观,对于开拓城市景观发展创新之路具有重大意义。以此视角为契机,结合历史文化名城太原市,从地域文化的角度来研究其文化景观的形成、发展、系统组织及存在的问题,探讨历史文化名城的文化景观再生策略,寻找历史与现代的对接,为地域化景观历史城市发展之路提供一定的理论参考。

地域文化;文化景观;保护规划;历史文化名城

1 引言

随着城市化进程速度加快,中国城市的发展日新月异。在中国城市化发展进程中,经济发展水平日益提高,然而社会文化环境和生态环境问题却日益严重,地域传统文化失去了自身的特色。这就要求我们在城市人居环境建设的过程中注重地域文化的保护和传承,正确处理二者的关系。而在这其中,我国的历史文化名城具有重大的研究价值。

在人居环境的地域文化研究视角下,我国区域城市的聚落发展从时空观的角度可分为两方面。一方面是以经济发展为前提划分为东部、中部、西部三大发展区域。从城市化进程时序来看,东部城市经济发展水平较高,文化思想和价值观发展相对成熟;西部城市化水平偏低,地域文化尚待挖掘开发和保护,而包括本次案例太原市所在的中部城市,其地域文化经受着全球化的剧烈冲击,文化的发展面临更严峻的考验,城市风貌也经历着剧烈变革。另一方面,从生态空间格局的角度来看,包括:沿海城市发展轴(长三角、珠三角、辽中南等城市群)、沿江(长江)城市发展轴和沿河(黄河)城市发展轴[1]。这种地域生态空间的发展格局对城市区域研究具有启示意义。例如,沿海发展轴的城市大多都集中在国家级城市群中,区域城镇化水平较高,而沿江和沿河发展轴的城市大都集中在地区级城市轴,本案的案例太原市位于华夏文明的发源地之一——黄河流域中下游地区,史化程度较高,但城市化程度与历史文化的传承经历着剧烈的博弈,城市群内部差异较大,需要引起足够的重视。

历史文化名城是具有悠久历史文化并具备一定研究和保护价值意义的城市,其历史渊源与文化意义是在长期的社会发展过程中逐渐形成的。而今,伴随着时代的发展,很多历史文化名城隐没在社会发展的浪潮中,历史遗迹未得到保护开发和宣传,文化景观缺少深入研究。太原市其所位于的黄河流域中下游地区共包含蒙、陕、晋、豫、鲁六省,是我国华夏文明的发源地之一,国家历史文化名城众多。截止到2016年12月,国家历史文化名城共有132座,黄河流域中下游地区城市共占31座,且类型大多以历史古都和传统风貌为主。然而由于种种原因,保护措施不够完善,部分地区开发力度过大,规划缺少地域特色,园林景观生态年环境失调,如何寻找这类型城市的改革创新之路,在发展经济的同时保留独特的历史文化地域特色,是值得深入研究的一个课题。

2 地域文化景观在城市发展中的价值和内涵

2.1 地域聚居系统中的文化地景研究

20世纪初,地理学家卡尔·索尔孟托·胡德对文化地景做出定义,认为其是文化体系在自然系统中长期发展所形成的产物。后也有英国文化学者定义,文化地景是人类社会生产过程中积累的实质,同时是文化变迁的工具及脉络[2]。人类依据自身民族的文化特色对自然万物赋予其文化意义,使得文化景观的形态生动而具体。而中国文化地景的主要内涵,体现在“笼山水为苑”“《易经》相地数理”和“君子比德”3个方面[3]。其中,“笼山水为苑”指的是人工建筑选址与地势因素的依托关系,以及建筑的空间布局和体量大小和地景元素的比例关系[4]。“《易经》相地数理”则是以山岳文化为代表的农业文明与山地丘陵形成的文化景观价值。“君子比德”来自孔子所倡导的“智者乐山”,“仁者乐水”,以山水隐喻人的品德和性格。

依据国内外对于文化地景的定义,可以得出结论,文化地景是不同时期在文化、环境、资源、地域、美学的综合作用下所形成的物质文明和精神文明的综合体。由此可见其与人居环境科学的关系密不可分,其是在聚落环境的影响下随着时间的发展而变化,在不同的地域环境中形成自身的文化景观特色,并表现呈多元的聚居形态。文化地景是聚居环境的延续和反映,并拓展了人居环境的文化内涵。

2.2 城市发展范围内文化景观内涵

文化景观是类属于世界文化遗产中的一类,是指具有在社会、自然、时间、距离的影响下形成的具有“杰出普遍价值”的地域性文化“地貌”。文化景观内涵丰富,伯克利学派把文化景观定义为具有文化的凝聚力和连续性代表的景观。文化景观所具有的场所感,具有多重的、竞争性的意义,其代表的意义不仅是客观存在的物质载体,更是人类社会记忆的仓库,伴随着艺术价值和审美趋向。

随着社会的发展,城市中的建筑、水体、土壤、植物等景观要素都对人类的生产生活起到了举足轻重的作用,城市的景观形态及其人文意向也成为了人类景观系统中的重要构成要素[5]。因此,城市景观的探寻是基于其地域文化基础之上的,是该区域人类文化活动的最高表现形式。

3 太原城市地域性文化景观特点研究

我国城市的人居聚居形态在演变的过程中,其地理区位、山水格局和传统的地域文化往往起着至关重要的作用。太原作为历史文化名城,其悠久的历史创造出的文化景观,特点鲜明而内涵丰富,值得剖析和研究。

3.1 自然资源环境形态下的地域性景观

3.1.1 地域文化所依托的自然资源条件

太原市的文化区位位于我国中原文化区的黄土高原副区,是我国历史文化大省山西省的省会,地理位置优越,史称“并州”,现别称“龙城”,是一座具有4700年历史,2500年建城史,“控带山河,踞天下之肩背”,“襟四塞之要冲,控五原之都邑”的历史古都。

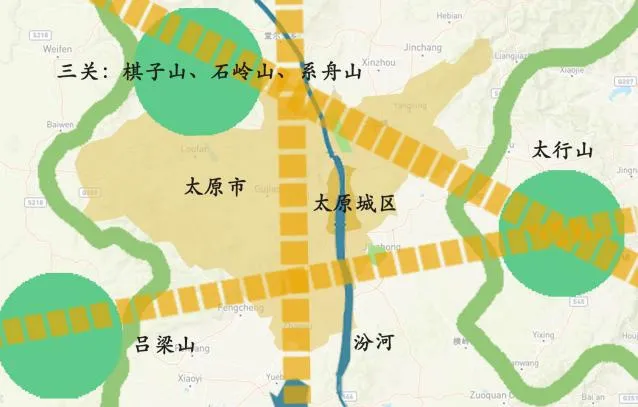

太原市“三面环山,一水中流”(图1),东有太行山阻隔,西有吕梁屏障,北有“三关”拱卫[6],黄河第二大支流汾河自北向南流经,其山水格局在黄河流域中下游地区的演进过程中,对人居环境的形成有着重要的文化意义。太原市地处西、北、东三面环山,中、南部为河谷平原。太行山雄居于左,吕梁山巍峙于右,云中、系舟二山合抱于后,太原平原展布于前,汾水自北向南纵贯全境[7]。黄河的第二大支流——汾河,自北向南横贯太原市全境,灌溉养育着三晋人民。正因其独特的三面环山的地理位置,成为天然的屏障,易守难攻,黄土高原独特的台塬地貌成为驻防的要塞,而其一面为风口的河谷地形,造就了冬暖夏凉的气候,这种适宜的人居环境逐渐成为人类聚居的生存之所。而汾河水系由南及北的贯通,将太原城一分为二,东西两城隔水相望,依水而建的汾河两岸形成独特的滨水景观。太原城山水文化相呼应,河谷地形孕育着龙城人民,不仅为生活生产和军事防御提供保障,也为城市景观的发展提供了无限可能[8]。

图1 太原周边山水格局图

图2 晋阳八景图

3.1.2 资源环境下的城市地域性景观研究

任何一座城市的发展都离不开其所依托的资源环境,包括水资源、土地资源、生物资源等等,这不仅仅是历史上较为缺水的中部人民农耕和生活的需要,也是构建防御系统的必要条件。太原是我国中部的历史文化名城,具有鲜明的地域特色和山水文化特征。其城址的环境地貌为黄土高原峡谷盆地区。“三面环山、一水中流”的山水格局造就了独特的地景哲学,连绵不绝的太行山脉和吕梁山脉的山峰层级对景和汾河沟壑纵横的水资源,营造出了良好的生态地理环境和由内而外的层级环境景观。其中,晋阳八景中的“汾河晚渡”、“崛围红叶”、“天门积雪”、“蒙山晓月”、“烈石寒泉”、“土堂神柏”(图2)正体现出太原山水景观的波澜壮阔[9]。

由于太原独特的地理位置和易守难攻的山水资源环境,自夏商周以来,便有人类活动的印记。太原自春秋末期距今,已有2500年历史。汉武帝时期,在此设置“并州”,自此为兵家必争之地。隋唐时期,在汾河以西建宫城,汾河以东为晋阳城城址,一跃成为全国第三大城市。宋朝时期,宋太宗火焚晋阳城,新建平晋县城,太原城如今的雏形至此建立。1025年,为防止汾河决堤,于汾河东岸修筑了长堤,并引水入太原城,不仅方便解决居民的用水问题,还形成了大大小小的湖泊,汾河两岸柳树成荫,为汾河公园的建设提供了先决条件,也是太原城区重要的生态屏障。明清时期因扩建使得西侧河流因地势低洼积水成潭,现为府城的龙潭公园。清代时期,由于东南雨水汇集成为一片积水,被名为“文瀛湖”,即为现在的儿童公园,也是晋阳八景之一的“巽水烟波”。而被誉为晋阳奇观的“双塔凌霄”——双塔寺,是太原现存的最高古建,为宗教建筑,威严耸立可俯瞰太原全貌。城市街道横平竖直,纵向为路,横向为街,城区围绕宫城而建,形成向心式集聚发展模式。市区主轴线呈十字形,是封建帝王宗法礼制的具体体现。依汾河而下的主街道迎泽大街,为太原市的主街道,繁华地段如柳巷、钟楼街等在市中心地带,公共空间格局集中,商业活动丰富多彩。在近现代太原发展中,由于市中心区域过度集中,城市向东南、西南扩展,增加汾河两岸的公共绿地空间和建设滨水景观环境,并发挥四周山区的生态效应,塑造太原城市风貌。

3.2 历史文化形态下的地域性景观

3.2.1 太原城市历史形态的文化价值探析

2011年3月,太原市通过了国家历史名城的审批。这表明太原作为一座中原文化区的历史名城,它的文化内涵及城市格局需要进一步保护和传承。

(1)历史积淀深厚的中原城市

太原城的文明历程和城市发展历经千年,对城市形态的发展具有重要的影响。太原自古以来就是兵家必争之地,为九朝古都。远在旧石器时代,这里就发现了人类活动的痕迹。“新石器时代遗址”表明这里曾有部落在此聚居繁衍。《史记》中记载,华夏5000年的人文始祖之一尧,曾在此建立唐城,故太原也称“北唐”。其城市的发展分为四个阶段:一、古晋阳城阶段:西周时期,整个山西地区成为晋国属地,春秋五霸中的晋文公使得晋国成为中原霸主,同时传播中原文化。秦汉时代,设立太原城,被汉文帝誉为“龙潜之地”。南北朝时期,太原被定位“陪都”;隋唐时期,李渊父子从太原起兵,太原成为继长安、洛阳后的第三大城市[10]。二、宋太原城时期:宋太宗赵光义因五代十国中的统治者大多出自晋阳,一怒之下火烧晋阳城,在晋阳旧城东北地带重建新城。太原城雏形因此确立,并修建标志性的丁字形街道。三、明清太原城:明清时期,在宋朝基础上进行城市扩建,成为大明王朝的“九边重镇”之首。由于经济的发展,地理位置的优越,晋商文化崛起,开启了长达300年的辉煌时代[11]。四、近现代太原城:建国后,太原城成为山西省的省会城市。截止2016年,城区面积已达400平方公里,管辖六个市辖区和三个县。

正是由于其悠久的中原历史文化,遗留下来的文化景观不尽其数,在城市形态上形成了整齐划一、横平竖直的街道景观,而建筑形式上大多趋于气势宏伟的皇家或宗教建筑,太原城的城市风貌成为典型的中原历史城市之一。

(2)华夏民族的政治军事汇聚地

太原作为历史名城,是屏障中原的门户,自然是兵家必争之地。其在古都史上占据着重要的地位,同时作为陪都也是在国内城市中独树一帜。春秋战国时期,因有战略优势,曾作为赵国的都城,拉开了太原城作为陪都的序幕。北朝时期,作为北齐的陪都,一度统一北方。唐王朝时期,武则天将太原定为北都,成为当时的全国第三大城市。五代十国之时,后汉以太原为都,割据政权。大明王朝时期,太原作为“九边重镇”之首,成为军事要塞。抗战八年,以太原为首的太行山脉地区,由于易守难攻,成为战火硝烟弥漫的集中区,也是八路军的重要根据地之一。

鉴于太原城的独特性,太原城在成为华夏民族政治军事汇聚地的同时,促进了民族融合,中西交流,南北贯通,也成为了人文荟萃的集聚地。古有帝王将相如李世民、狄仁杰等人,文人墨客如王维、白居易等人,近有抗日名将如高君宇、华国锋等人,今有晋商如祁县乔氏等以诚信为本的经营理念,由此形成了多元独特的三晋文化,也产生了一系列的文化景观。例如以皇家祭祀文化为代表的晋祠和皇庙,以宗教文化为代表的天龙山石窟和蒙山大佛,充分体现了其作为政治军事重地的地域文化特色。

(3)汇通天下的晋商文化

太原地理位置优势明显,连接着华北平原、黄土高原、内蒙古高原,是走西口的必经之地,是晋商走南闯北的中心枢纽。晋商自明清以来繁荣昌盛长达500年之久,票号汇通天下,经营包罗万象。其中,晋商所具有的进取精神、敬业精神和群体精神,形成了独特的儒商文化观念和修身正己的经营作风观,同时这也使得晋商成为十大商帮之首。

太原是晋商活动的主要地区之一,见证了晋商从昌盛到衰亡的全过程。太原城开拓进取的思想培育了晋商文化,也留下了许多宝贵的物质文化遗产。例如,太原西寨阎氏家族、皇陵张氏家族、榆次常家等等,这些晋商家族修建的民居大院不仅代表着晋商文化的历史,更具有着浓厚的传统建筑艺术价值。此外,一些晋商家族的庭院建筑以新的经济载体形式出现,例如渠家大院,已被改建为晋商文化博物馆,平遥县创建中国第一票号——日升昌的李家成为后人参观学习的地方。这些民间瑰宝,因各种不同的建筑风格和流派,以物质载体的形式重现晋商风采(图3)。

3.2.2 历史文化发展中的地域性景观研究

太原市作为历史文化名城,具有丰富的历史文化资源。至2016年,太原市第七批全国文物保护单位共有22处,例如:晋祠、晋阳古城遗址、龙山石窟、太龙山石窟、太原文庙等;省级保护单位共23处,例如:赵树理旧居、督军府旧址等;市级文物保护单位共计47处,例如:城隍庙、关帝庙、傅国祠等。在众多的历史建筑中,由于宋朝火焚晋阳城,大部分的古建都是明清时期在遗构的基础上修建的。太原的建筑景观在发展的过程中,既体现出了多样的宗教民族特色,也展现了浓厚的地域文化和商业经济特征。这些建筑遗存以直观的形态展现出了不同宗教、不同种族在黄土高原这片土地上所焕发出的文化魅力,主要分为民居建筑、行政建筑、金融建筑和宗教建筑(表1)。

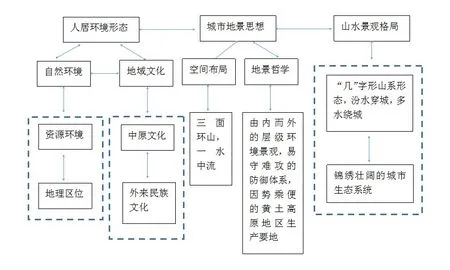

由此看来,地域生态环境和历史文化特征对一个城市的聚居形态演进起着至关重要的作用。太原城虎踞龙盘的军事要塞、三面环水、一水中流的生态环境,对于其地域特色的发展起着至关重要的作用。作为黄河流域文明的发源地之一,太原有着浓厚的中原文化,城市规划保持着传统的方整规则的轴线布局,而由于汾河中流,城市形态统一而富有变化,既有灵动的滨水空间,又有宏伟的轴线空间。而地域文化的发展既有中原文化的缩影,即作为古代政治文化中心的传统礼制观念,由于其地理区域特征又受到外来民族文化的影响,因此其地域文化表现出了传统保守与自由开放共存的多元开放特质。(图 4 )

图3 太原文化分析图

4 太原市人文景观存在的问题

表1 太原市文化地景遗存一览表

4.1 生态环境日益恶化

被誉为中国历史文化名城的“太原”,由于矿产资源丰富,煤、铁、石膏等探明储量多且品种齐全,在近现代城市发展中走上了以发展重工业为主的道路。建国以来,太重、太钢、矿机等一系列以冶金、化工、能源为主的工业企业在城市的进程中发挥着重要的作用。建国以来的这些举措使得太原从历史文化中心转变为北方著名的能源重化工业基地,在见证经济发展辉煌的时刻,也同样不可避免地造成了环境的破坏和污染。在经济发展建设的初期,人们一昧地追求城市化的建设进程,从而忽视了生态环境和社会文化对城市发展的重要作用。尤其是太原这样以重工业为主要产业结构的城市,河流被污染生物非正常死亡,土壤被重金属污染导致酸化,空气质量钢材消耗逐年下降出现“雾霾”,这样的现象数不胜数。随着经济的进一步发展,人类对物质的匮乏消除,开始逐渐重视生态环境的保护意识,修复和改善逐渐被恶化的城市环境。

4.2 本土文化景观建设失范

中国的城市在加速发展的历史过程中,加快了全球化的进程,中西方文化剧烈碰撞,主导型文化也未能发挥其作用,造成了城市文化标准缺位,存在着文化危机。从城市规划、景观空间、建筑形式,在转型时期的社会经济下,都显得无所适从。从内在性文化源角度来讲,中国的传统文化身份已然不能完全适应新时代的发展需要,封建王朝秩序基础之上的以黄权和士大夫为代表的上层阶级的文化存在着自身的矛盾性和发展的不完善性[9]。从外在性文化源角度来讲,由于全球化的发展趋势,外来文化对本土文化冲击强烈,中国城市被卷入现代化的潮流,缺乏文化批判和反省。以太原为例,城市所具有的中原文化大多为封建帝王的产物,城市建设中的古建和新建筑之间出现了文化断层,而工业文明的冲击暴露了城市的文化危机。外在的现代西方的很多建筑风格被“移植”进来,并不一定合理地适应黄土高原城市的发展。

图4 太原市聚居演进过程分析图

4.3 城市化进程缓慢

我国现代社会的城市发展,尤其是中部历史城市,不仅受工业文化的冲击,也历经着全球化的变革。因此,以太原为例的中部城市,虽然史化度程度高,但区域的城市化水平中等,城市化进程相较于东部地区差异大,经济水平有待提高。在我国的地域发展经济区划中,东、中、西三大经济带呈现出由东至西递减的经济发展水平趋势[12]。而中部城市的极核作用明显,以太原为例的中原文化区的中部历史城市受中心城市京津地区的影响,城市间的发展水平依次递减。城市经济的发展除有地域的限制,也受到交通、资源的影响,山西作为煤炭资源大省,省会城市太原得经济结构也依赖于重工业的影响,产业结构相对单一,而地理位置深处大陆内部,相对于沿海和沿江经济带,与国内外的交通联系较少,这也是拉开经济水平,放缓城市化进程的一个重要因素。

5 太原文化景观的再生策略研究

5.1 绿色基础设施构建下的古城山水风貌保护

如今,以太原为例的中部历史城市环境质量问题日益严重。伴随着重化工业的发展,工业粉尘的排放量日益增加,雾霾天气的出现情况日渐频繁,不仅严重影响了人们日常的生产生活和身体健康,也对城市的环境美感造成了严重的破坏。此外,水土流失严重、植被绿化面积减少、土地沙漠化严重等生态环境问题的出现已经严重影响城市的可持续发展。生态园林城市的建设目标已提上日程,山水城市的风貌建设已成为城市发展的共识。而绿色基础设施作为城市恢复生态环境、实现精明保护的重要途径[13],经过在发达国家的大量实践,以证明,特别是在生态服务功能上面,已有一定成效。它与市政的灰色基础设施相对应,以一种更加绿色和系统网络化的方式来覆盖城市的绿色区域,包含天然和人工的生态系统,以达到解决城市生态危机的效果。

太原市的地理位置处于中原要塞,外有三山环抱,内有汾水中流,其城市山水自然的优势为生态城市的建设打下了良好的基础。而绿色基础设施的构建正是以绿色景观要素为基本基质的前提下进行城市规划并发挥其生态、社会和经济价值。太原市绿色基础设施构建下的古城山水风貌保护工程,主要有以下几个方面:

5.1.1 建设以城市滨水地段为核心的雨洪管理系统

城市滨水地段的景观特色应因地制宜,根据太原市所在的黄河支流—汾河的景观特色进行功能结构的定位。结合汾河的形态特点和格局类型,应努力挖掘和保护太原水系的价值和内涵。控制汾河的沿河建设,并将与其连接的11条河流以轴线串联的方式建设太原城市的滨水脉络,形成良好的生态廊道和水体景观。规划形成网络状的滨水空间体系后,可作为城市雨洪管理系统的重要组成部分。河流水系作为水文循环系统的重要组成部分,雨水期蓄水和储存,枯水期释放和补给,达到调控雨洪平衡的效果。

以汾河为主要水系的蓝色滨水地区体系,除雨洪调节外,还可依托长达数千米的滨水公园—汾河公园,建立滨水生态系统和景观保护廊道,并在生态功能较好的区域建立水生动植物栖息地,并通过绿色廊道的串联重塑山水景观。这种管理系统不仅可以起到管理地表水和地下水,净化水资源的作用,创造“海绵城市”可以改善江河湖泊的生态环境,并且发挥其社会功能,提供游憩休闲的场所,创造更具有活力和多功能化的滨水空间。

5.1.2 建设以绿色斑块为生态基质的城市森林公园系统

城市的绿色斑块一般指动植物栖息地所集合而成的生态体系。其包含的内容主要包括城市公园、街头游园、居住区或别墅区的绿化景观空间,以及城市自然生态保护区和风景名胜区。以绿色斑块为基本基质进行城市森林公园体系的构建,可缓解城市的热岛效应,净化空气和水质,为市民营造一个良好的户外活动空间。

对于太原区域内的绿色斑块,也应本着保护和修复的原则,形成公园系统,维持与周围山水环境和谐共生的关系。至2020年,太原将规划建设包括汾河公园、迎泽公园、太原动物园、晋祠公园、晋阳湖公园在内的22处市级公园[14]。在市域范围内,还应积极建设区级的社区公园、街头绿地,在城郊地带建设具有观光特色的农业休闲观光园和湿地公园,增加具有休憩功能的绿色开放空间。除此之外,应加强对太原市的三大风景名胜区:晋祠—天龙山,崛围山—柳林河及牛驼寨—黄寨的自然风光和历史古迹的保护和培育。通过绿色斑块集合而成的城市森林公园系统的建设,完善城市空间的生态系统,构建和谐多样的山水园林景观,并实现社会功能和经济效应。

5.1.3 利用植物景观建设市域范围内绿色廊道体系

绿色廊道是线性空间,其建设的主要作用在于将分散的绿色景观设施通过道路串联成为完整的体系,基本构成元素是植被。各大景观节点通过道路的串联形成高速、便捷的网络系统,不仅可以方便市民节省交通时间,也可增加游憩服务设施和丰富游憩的趣味性。其作用不仅具有社会功能,也具有生态效应,为动植物的栖息环境提供保障。

在太原市城区内,一是加强市区街道的道路绿化空间,种植适应太原本地气候生长的本土植物,遵循色相、季相的搭配原则,以合理科学的方式凸显植物造景的美观性,并保持整齐统一的街道景观;二是增加市政基础设施的绿色空间,扩大包括城市广场、桥梁、老旧建筑等灰色基础设施的绿化面积,例如五一广场、鼓楼街南侧、太原化工厂的工业遗存等,使得景观基础设施内部协同共生,生态与设施相互融合,发挥整体效应;三是规划建设城郊的绿色廊道,如西部的山地汾河水库、北部的太行山脉与吕梁山脉形成的“北门锁钥”,中南部的河谷平原,使之在连接文化景观和风景名胜的同时,也提升周围区域的生态环境质量。

5.2 地景哲学思想下历史文化城市空间的特色塑造

由于先秦百家的诸子思想,我国地景文化的哲学思想主要是以儒家、道家的哲学思想为主要源头,所衍生出的中国山水文化哲学体系。例如,孔子所言的“山水比德”,是将自然山水比拟为儒家精神,自然山水人格化的思想为园林城市的建设奠定了基础。此外,《易经》中的相术地理则是将风水学的思想融入建筑营造之中,使得自然和人工景象合二为一,这也对近现代城市建设提供了一定的借鉴意义。

地景文化发展为当代,其思想和内涵转为现代的设计语言,古为今用,即是景象空间下的山水城市营造。以古人的地景哲学思想为鉴,着眼全局,创造城市整体的山水格局。城市的发展至21世纪,由于经济的快速发展和全球化趋势的中西碰撞,已不仅仅是简单的自然环境下的人居环境构造,而是具有地域性的有机秩序的生长过程,通过渐进的方式应对未来的不确定性因素。尤其对于太原这种历史文化厚重的中部地区省会城市,由于近现代工业的发展所导致的产业结构单一化,城市生态环境恶化等问题,更应通过“蔓藤城市”的理念思想,将城市地域的聚落生长规律、文化传统与自然景观格局相结合成为连续性、系统性的城市规划模式,弥补发展模式的缺陷,构造独特、有序的城市山水景观风貌。从空间体系构造,再到文化廊道的建设,最后至景观节点的设计,从点、线、面全方位进行整治,使古城焕发新生,重现山水园林城市新格局。

5.2.1 太原特色空间体系构造

太原城市的空间体系应以其所依托的自然环境为基础,整合周围的城市发展模式,调整产能分布和业态分布,逐步治理工业污染,实现生态城市的宜居建设。

对此,应严格控制发展建设,尤其保持所在区段的空间特色和环境特色的一致性。首先,确定城市发展的主轴线格局,将空间轴线和视觉轴线编织形成城市网络结构。其次,整合老城区的文化资源和产业结构,例如,西山煤电等企业进行搬迁重组的工作,逐步治理区内的生态环境,恢复河西地区的生态体系,增加绿色开敞空间。城北的太钢等重工业企业应逐步完善配套设施,整合工业企业的内部构造。而由于太原机场南迁和太原南站的修建所形成的小店和榆次新区的建设工作,也应逐步完善城市功能,建设新型都市景观体系。此外,利用城市中的自然山脉、湖泊等自然文化资源,建设旅游区,为城市人群提供郊游、观光的场所。例如将晋祠、晋阳湖、天龙山、蒙山、晋阳古城等山水资源,整合成为特色鲜明的生态、文化、旅游核心区。

5.2.2 太原文化景观的廊道建设

城市文化景观的保护和建设是不断发展的一个过程,针对太原而言,应认清其所拥有的山水景观的生态、文化和经济属性,并依据“蔓藤城市”的思想,遵循因地制宜的原则,形成连续统一的文化景观系统,将丰富的景观资源进行串联,从而促进城市的有序生长,形成多样而开放的有机城市结构。对此,通过对太原整体文化资源的分析,分为以下几类:

(1)汾河两岸景观规划:汾河水系将太原城一分为二,这个宝贵的滨水景观是太原的母亲河,因此对汾河的规划可以提升太原的城市品质。对滨水空间的景观改造,不仅可以增加北方都市的林秀之气,还可以为城市居民增加一处亲水空间。汾河两岸可增添植被绿化,设置亲水平台,将这些分布在汾河两岸的公园,城市绿地,通过景观设计串联起来成为太原的城市绿带,与此同时可将晋阳湖与汾河相连增加局部的水循环,共同构成太原的城市水网。

(2)晋阳古城遗址公园:晋阳古城遗址是太原悠久历史的重要见证。将遗址—壁画—古县城串联起来可打造成太原的另一处文化文化圣地长廊。因此以遗址为中心,在此基础上建设以复原场景展示,文物的陈列为主的晋阳博物馆,并与周边的太原古县城相结合进行陈列展示。

(3)城市废弃地的治理:太原是我国中部地区一座重要的重工业化城市,伴随着后工业时代的到来,部分工业基地已停产或搬迁,废弃地分布在城市的各个角落,成为了城市的伤疤,并严重影响到城市居民的生活环境。因此对这些废弃的治理与综合改造成为了太原城市景观改造的重要措施,很多的废弃地可以根据城市土地发展规划的需要,转变土地利用性质,成为城市绿地公园,商业用地或者工业文化用地,合理规划城市用地系统。

(4)地铁线路的规划:地铁的规划在适当的情况下与地面道路形成一定的衔接和互补,道路的规划系统也是城市的骨架,串联重要的基础设施和文化景观[15]。在太原预计建设的地铁系统中,在主要的交通节点、人群聚居区设有地铁,可突出重要的文化景观廊道,同时部分城市道路无法直接到达的区域,也可通过轨道交通的规划来弥补。

5.2.3 城市节点的历史文化再现

城市文化景观节点的设计师塑造城市形象,美化城市环境的重要途径之一。文化景观节点,既可以营造文化氛围,也可起到展现城市风貌,突出地域特色的作用,塑造变化多样的空间形象。对于文化景观节点的选择,可设在街头绿地、公园广场、主要道路的交叉口、优秀建筑和保护单位、城市商业中心、人流集中区域等地段,起到展示城市风貌、发扬城市文化的作用。以下,列举一些较为重要的景观节点处理手法:

(1)拱极门的修缮:拱极门是太原唯一保留至今的明代古城墙,原来的古城有8个城门,随后为了纪念太原2500多年的建城史,在古城墙的基础上修建了一座砖木结构混合的歇山式楼阁建筑,对古城墙的修护是太原对历史文化的尊重。

(2)城隍庙的改造:城隍庙是中国传统习俗中祭祀护城之神的庙宇,百姓认为城隍神不仅能保佑自己福寿安康,还可对善恶人及时给予报赏和惩罚。因此,凡是有城镇的地方都要建城隍庙,将城隍之神列入祀典。太原的城隍庙始建于明,随后历经战火,庙宇逐渐荒废,建国后城隍庙曾经被印刷厂占用过,现在中轴线两侧的耳亭被移到了瀛泽公园和龙潭公园内,主要的主殿和膳房都在修缮,随着进一步修缮,城隍庙将会重现昔日的容颜。

(3)太原县城的景观改造:现在的县城位于晋源,基本保留了明清时期太原县城的特点。目前处于正在进行修缮阶段,同时也修复了县城中的历史建筑,相信在不久的将来它将成为晋阳城遗址公园的重要组成部分。

6 结语

随着人们对于历史文化名城的保护意识逐渐加强,历史名城从保护历史价值转而演变为挖掘文化内涵,在尊重自然和历史的前提下改进景观规划设计体系,创造性地为历史城市注入新鲜的活力,为当地城市的居民营造出具有认同感和归属感的地域性文化景观。

伴随着城市化进程的加速发展,尤其是对于太原这样具有悠久历史城市而今又以重工业产业结构为主的中部城市,面临着工业文明和人居环境所碰撞产生的冲击和矛盾,夹杂着社会欲望和人性良知的强烈对抗,其自然山水格局和历史文化遗产发生着剧烈的变化。所幸的是,历史遗产保护问题已成为城市运动中的焦点所在,而自然环境也逐步受到关注和重视。它和许多历史文化名城一样正在整治自然山水资源,保护城市的文化特色,为生活在这片土地上的居民创造宜人、舒适的城市环境,其地域化景观具有可持续发展的生命力,一座有着2500多年历史的古城正在焕发出新的生机。

[1]顾朝林 .中国城镇体系 [M].北京:商务印书馆 , 1992.

[2]Corner J.Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Architecture[J].1999, 28(1).

[3]刘晖, 佟裕哲, 王力.中国地景文化思想及其现实意义之探索 [J].中国园林 , 2014(06):12-16.

[4]佟裕哲,刘晖.中国地景建筑理论[J].中国园林,2003(08):31;35.

[5]倪云飞.城市规划中城市景观设计方法初探——以吉安市中心城市总体规划为例[J].井冈山大学学报(自然科学版), 2009,30(02):55-59.

[6]范富, 饶雨平, 文培红.太原特色历史文化名城内涵研究[J].中共太原市委党校学报, 2009(02):10-18.

[7]李国伟.自然生态因素与城市空间的关系——以太原市空间结构为例 [J].林业经济 , 2006(07):37-38.

[8]杨斌.黄土高原历史城市地景文化刍议——以陕西三城为例[C]//2015中国城市规划年会,2015.

[9]王萍, 赵敏.太原市西山地区生态建设发展规划研究[J].山西建筑 , 2014, 40(07):18-19.

[10]温润芳.社会变迁中山西乡土教材的编纂与应用研究[D].北京:中央民族大学, 2011.

[11]刘旭峰.探析太原历史文化名城的构成要素[J].城市建筑,2014(04):348-348.

[12]张波.中国地方政府行为与区域金融发展关系研究[D].郑州:郑州大学, 2011.

[13]顾朝林 .中国城市地理 [M].北京 :商务印书馆 , 2002.

文桦.从景观基础设施看事业新风景—访LA 设计师格杜·阿基诺 [J].风景园林 ,2009,(03):41-43.

[14]武辉, 张春祥.太原山水城市规划构想与实践[J].城乡建设,2012(04):37-39.

[15]骆佳, 戴菲, 陆文婷.基于历史遗产保护功能的绿地系统规划策略研究——以湖北省当阳市为例[C]// 2013中国城市规划年会,2013.

China’s advancement of urbanization pushes forward urban planning. But the urban landscape design, especially the historical and cultural cities, has gradually lost the unique characteristics of regional culture. Therefore, it is of great significance to explore the path of urban landscape development and innovation by excavating the regional features of the city and creating the distinctive urban cultural landscape. With this perspective as an opportunity, this paper, based on the historical and cultural city of Taiyuan, studies the formation,development, systematic organization and existing problems of its cultural landscape from the perspective of regional culture, explores the regeneration strategy of cultural landscape of historical and culture cities, seeks the synergy of history and modernity and provides some theoretical references for the development of regional landscape in historical cities.

regional culture ; cultural landscape ;conservation planning ; historical and cultural city

K982

A

1674-4144(2017)-12-65(9)

米 佳,中国地质大学(武汉)艺术与传媒学院景观规划设计专业硕士研究生。

赵 丹,中国地质大学(武汉)艺术与传媒学院景观规划设计专业硕士研究生。

廖启鹏,中国地质大学(武汉)艺术与传媒学院景观规划设计专业副教授,博士后(通讯作者)。

教育部人文社会科学研究青年项目“基于生态价值观的废弃矿区景观再生设计研究”(编号:15YJC760057)。

责任编辑:王凌宇