“成化症候”与丘濬生态思想

——环境史视角

赵玉田

(韩山师范学院 历史文化学院,广东 潮州 521041)

“成化症候”与丘濬生态思想

——环境史视角

赵玉田

(韩山师范学院 历史文化学院,广东 潮州 521041)

明中叶以来,“成化症候”形成。严重的环境威胁迫使传统生态思想因应变化,丘濬生态思想最为典型。“养民”是丘濬生态思想的主要价值取向,富有创见的农林生态思想是丘濬生态思想的主要内容。丘濬强调天地是物质的,天地间人最贵,天生万物的目的是“养民”,万物存在的价值在于“养民”。是时,自然作为道德共同体的观念动摇,“惟人为贵”思想被畸形强化而抽绎“人类中心主义”。

丘濬;生态思想;“成化症候”;环境

丘濬(1421-1495),字仲深,明代广东琼山县(今海南省琼山市)人。正统九年(1444),丘濬“举乡试第一,景泰五年成进士”。其后,仕途辗转,官至户部尚书兼武英殿大学士,跻身内阁。[1]4808-4809丘濬是明代杰出的政治家、思想家,他为官清廉,心系社稷,重视民生。丘濬经世思想极富时代性,受到学界重视。①具体内容见赵靖《丘浚-市场经济的早期憧憬者》(《海南大学学报》1998年第1期)、李焯然《丘濬评传》(南京大学出版社2005年版)、赵玉田《丘濬经世情怀与明中期社会变迁》(《古代文明》2007年第3期),等等。另,关于明代丘濬名字,学界因所据有别,又有“丘浚”及“邱濬”等不同写法。近些年来,丘濬研究“热”起来。不过,现有研究成果多聚焦于丘濬的经济与政治思想,丘濬生态思想则至今未有专门论述者。事实上,明中叶以来,“成化症候”形成并持续,丘濬生态思想因应变化,具有风向标意义。本文拟从生态环境史视域,仅就丘濬生态思想略陈管见。

一、“成化症候”:环境威胁与转型失范

所谓环境威胁,系指因周遭生态环境严重恶化及频繁灾变而给人们生命安全与健康造成的威胁和恐惧。明中叶以降,特别是成化(1465-1487年)以来,严重的环境威胁与深层次的社会近代转型所带来的失范问题同时发生且地理耦合,二者进而恶性互动,加重人们对环境威胁的恐慌心理,也加剧社会动荡——这是历史上少有的“新现象”,本文称之为“成化症候”。

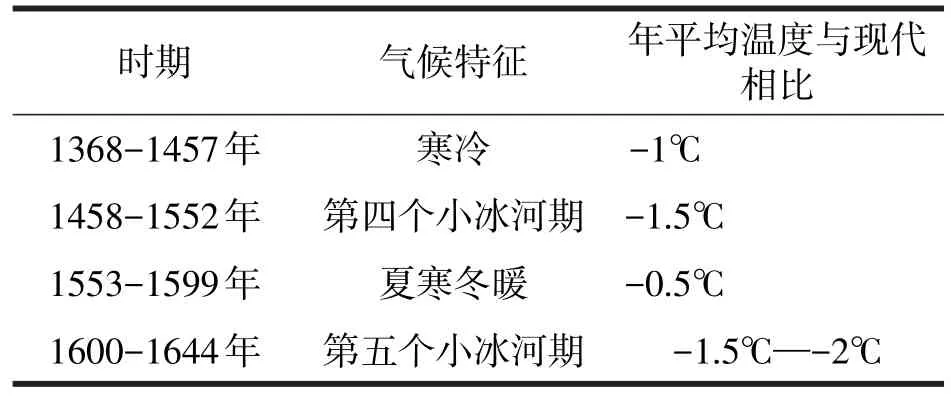

明代处于“明清宇宙期”(又称“明清小冰期”),气候寒冷、干旱。至明中期,气候趋冷趋势明显,明代进入“第四个小冰河期”。具体情况如表1:

表1 明代气温变迁表

气候寒冷干旱,农业生态环境更加脆弱而不断恶化,自然灾害增多,加之政治黑暗,土地兼并加剧,灾荒严重,自耕农大量破产。在灾荒折磨下,饿殍遍野,吃人现象出现。如正统(1436-1449年)初,官员刘善称:“比闻山东、山西、河南、陕西并直隶诸郡县,民贫者无牛具种子耕种,佣丐衣食以度日,父母妻子啼饥号寒者十有八九。”[2]658又如天顺元年(1457),官员称:“山东、直隶等处,连年灾伤,人民缺食,穷乏至极,艰窘莫甚。园林桑枣、坟茔树砖砍掘无存。易食已绝,无可度日,不免逃窜。携男抱女,衣不遮身,披草荐蒲席,匍匐而行,流移他乡,乞食街巷。欲卖子女,率皆缺食,谁为之买?父母妻子不能相顾,哀号分离,转死沟壑,饿殍道路,欲便埋葬,又被他人割食,以此一家父子自相食。皆言往昔曾遭饥饿,未有如今日也。”[2]5953成化(1465-1487年)以来,明代进入灾荒高发期,灾荒此起彼伏。如成化六年,京畿闹灾荒,“男女老幼饥饿无聊,栖迟无所,啼号之声接于闾巷”。[3]1565而“在外州县饥荒尤甚,村落人家有四五日不举烟火、闭门困卧待尽者,有食树皮、草根及因饥疫病死者,有寡妻只夫卖儿卖女卖身者”。[3]1658-1659江南之地亦不断沦为灾区,灾民处境悲惨。如成化二十二年,官员疏称:“南直隶凤阳、庐州、淮安、扬州四府,徐、滁、和三州俱腹心重地,比年荒旱,人民缺食,流离转徙,村落成墟。近闻所在饥民聚众行劫,况通、泰濒海之处,盐徒巨盗出没不常。”[3]4624-4625成化以来,明代也进入灾区人吃人高发期。[4]如成化九年,“山东地方人民饥荒之甚,有扫草籽、剥树皮、割死尸以充食者”。[3]2299又如成化二十二年,“陕西武功县民王瑾等因岁饥荒,行旅就其家憩息者辄杀食。虽妇人亦执刀杖相助,甚至杀一家三人,所得行囊粟麦才数升耳,前后死者甚多。……是时,民饥无聊,如瑾等者比比”。[3]4776-4777概言之,灾荒频繁严重,威胁民众生命安全。明朝统治者腐败黑暗,救灾无术,饿殍剧增;农民贫困化,朝不保夕,遇灾则荒,谈“荒”色变,加之疫病威胁,乡村弥漫着焦虑、躁动与惶恐情绪。

另一方面,明中叶以来,城镇积累大量财富,手工业与商品经济活跃起来,市民商品意识与文化自觉增强,江南、华南及大运河沿岸等商品经济核心区形成并产生强大的地域辐射效应,传统社会抽绎近代化转型。是时,人们痴迷物欲与及时享乐,竞奢之风盛行,明初以来严整的礼法等级制度受到强烈冲击,原有社会秩序走样,传统社会危机加深。如天顺元年(1457年),有官员称:“近来豪富竞趋浮靡,盛筵宴,崇佛事,婚丧礼文僭拟王公,甚至伶人贱工俱越礼犯分。”[2]5916-5917又如时人何瑭(1474-1543年)称:“自国初至今百六十年,承平既久,风俗日侈,起自贵近之臣,延及富豪之民。一切皆以奢侈相尚,一宫室台榭之费,至用银数百两,一衣服燕享之费,至用银数十两,车马器用务极华靡。财有余者,以此相夸,财不足者,亦相仿效。上下之分荡然不知,风俗既成,民心迷惑。至使闾巷贫民,习见奢替,婚姻丧葬之仪,燕会赙赠之礼,畏惧亲友讥笑,亦竭力营办,甚至称贷为之。”[5]是时,金钱至上,财富成为判断人们社会地位的重要尺度;物欲横流,商品规则逐渐取代礼法规矩而左右社会规则,商品意识弥漫。如丘濬所言:“今夫天下之人,不为商者寡矣。士之读书,将以商禄;农之力作,将以商食;而工、而隶、而释氏、而老子之徒,孰非商乎?吾见天下之人,不商其身而商其志者,比比而然。”[6]无疑,此时明代社会,处于传统社会近代转型之际的混乱与失范状态,人心与道德迷失,既定的社会规矩与习惯性认知不断被“商品意识”颠覆,竞奢风行,贫富差距加大,社会已呈“碎片化”。

综上,明中叶以来,“成化症候”越发明显,且不断加重。是时,灾荒频发,瘟疫屡作,农业生态环境持续恶化,无地少地的广大农民处于破产与死亡“威胁”之中,朝不保夕,心理普遍趋于脆弱与焦虑;城镇商品经济畸形发展,社会转型造成的失范现象增多,奢靡与“僭越”成风,明初以来原本强势的传统价值观念和伦理道德规范渐已失去控制人心功效,社会充满不确定性,危机重重。至此,明代可谓“祸”不单行,天灾与“人祸”密集袭来,天灾不断加重人们焦虑恐惧心理,社会失范问题又持续刺激人们的不安全感,二者恶性互动,“焦虑恐惧心理”与“不安全感”叠加,社会心理表现出普遍性脆弱与紊乱,社会趋于无序。换言之,“成化症候”已经严重威胁明朝统治安全。

二、生态思想应对:“养民”价值取向

如何破解“成化症候”?这是关乎明朝命运的重大课题。然而,明中叶以来,政治更加黑暗腐败,皇帝沉迷于晏安享乐,痴迷歌舞升平;官员多尸位素餐,忙碌于政治倾轧与妻妾之间,漠视民瘼,无视时代。换言之,明中叶以来,明朝政府所为与时代趋势相悖,[7]与真实的经济社会生活及民众需求越来越远。

丘濬则是苦心孤诣,以根治“成化症候”为己任。他目睹灾荒频发与“礼崩乐坏”现象,心系社稷与民生,百思其解,忧心忡忡。需要指出的是,丘濬早年生活在社会底层,对环境威胁感受最深。如丘濬写道:“凶荒之时,吾民嗷嗷然以待哺,睊睊然以相视。艺业者,技无所用。营运者,货无所售。典质,则富户无钱;举贷,则上户无力。鱼虾螺蚌,采取已竭,木皮草根,剥掘又尽。面无人色,形如鬼魅,扶老携幼,宛转以号呼。力疾曳衰,枵腹以呻吟,气息奄奄,朝不保暮。其垂于阽危,濒于死亡也如此。为人上者,何忍独享其奉哉?虽欲享之,亦且食不下咽也。”[8]319又称:“人生莫不恋土,非甚不得已,不肯舍而之他也。苟有可以延性命、度朝夕,孰肯捐家业、弃坟墓、扶老携幼而为流浪之人哉!人而至此,无聊也甚矣。夫有土此有民,徒有土而无民,亦恶用是土为哉?”[8]157为了根治“成化症候”,丘濬着眼“天人之际”,提出“养民”方略。[9]“养民”一词首见于《尚书·大禹谟》。是书称:“德惟善政,政在养民。”所谓“养民”,即养育万民。丘濬强调,“养民”是政治的根本目的,是君主天职与官员本分,“凡其所以修德以为政,立政以为治,孜孜焉,一以养民为务”。[8]5丘濬又称:“盖君以养民为职。人君所以储财积谷,凡以为民而已。”[8]225“养民”是丘濬生态思想的核心内容与主要价值取向,也是救治“成化症候”要方。

在儒家哲学中,“气”是构成宇宙万物最基本元素。丘濬继承了“气”生万物说,[10]1028进而探究万物存在意义。丘濬明言,万物为人而生,人是万物存在目的,君主承天命以养民为职。如丘濬称:“天生物以养人,付利权于人君,俾权其轻重,以便利天下之人,非用之以为一人之私俸也。人君不能权其轻重,致货物之偏废,固以失上天付畀之意矣,况设为阴谋潜夺之术,以无用之物而致有用之财,以为私利哉!甚非天意矣。”[8]259若“天地生物以养人,君为之禁,使人不得擅其私,而公共之可也,乃立官以专之,严法以禁之,尽利以取之,固非天地生物之本意,亦岂上天立君之意哉?”[8]263要言之,“养民”是丘濬生态思想的核心与依归。究其所以然,民本思想使然,为破解“成化症候”课题使然。在丘濬看来,天灾威胁民生,“人祸”乱民心性,朝廷惟有真正“养民”,明确“天生物以养人”基本关系,以民为本,以富民为目的,大力发展经济,才是化解“威胁”的政治正道与根本途径。因此,丘濬明言:“民生天地间,有身则必衣,有口则必食,有父母妻子则必养。既有此身,则必有所职之事,然后可以具衣食之资,而相生相养以为人也……如此,则人人有以为生,物物足以资生,家家互以助生,老有养,幼有教,存有以为养,没有以为葬。”[8]120-130又云:“人之所以为人,资财以生,不可一日无焉者。所谓财者,谷与货而已。”[8]197而“天生一世之物,以供一世之用。人用一世之物,必成一世之事。物各异用,而用之各有所宜”。[8]264换言之,丘濬认为万物存在的价值在于“养民”,在于使“人之所以为人”,而君主天职在于上承天命而“养民”,“养民”是丘濬生态思想的主要价值取向。

三、丘濬生态思想主要内容:农林水利

与当时许多官员空谈“天人关系”不同,丘濬生态思想以“养民”为根本目的,重视民生。如丘濬有言:“人君受天命以为生民主,乌可付民命于天,而不思所以制之于己哉?制之以己哉,奈何?盖民以食为命,资货以生,足其食用,则是延其生命也。”[8]227而“民之所以为生者,田宅而已。有田有宅,斯有生生之具。所谓生生之具,稼穑、树艺、牧畜三者而已。三者既具,则有衣食之资,用度之费,仰事俯育之不缺,礼节患难之有备。”[8]130丘濬生态思想的主要内容是农林水利思想。具体说来,丘濬的农林水利思想主要包括三方面内容:

(一)丘濬主张改造农林生态,改良土壤,因地制宜种植多种农作物,引进高产农作物,以增加农民收入。如丘濬认为:“地势多变,天时不常,尽人事者,必随时因势而节宣之,然后尽其用,而利济于无穷焉。”[10]980又称:“土者,财之所自生。然必修金水木火四者,以相制相助,然后土顺其性而谷生焉。然是土也,则非一等。有所谓山林、川泽、丘陵、坟衍、原隰,五者之不同。其质有肥者焉,有瘠者焉,其形有高者焉,有下者焉,其色又有黄白者焉,有青赤者焉。庶土所生之物,各各不同。”[8]197换言之,丘濬提出农业生产要符合生态规律,因地制宜,科学种植。除此,丘濬还把积极改造农林生态系统作为一种经营思路明确提出来,即“地土高下燥湿不同,而同于生物。生物之性虽同,而所生之物则有宜不宜焉。土性虽有宜不宜,人力亦有至不至。人力之至,亦或可以胜天,况地乎?宋太宗诏江南之民种诸谷,江北之民种秔稻。真宗取占城稻种,散诸民间……今世江南之民,皆杂莳诸谷,江北民亦间种秔稻。昔之秔稻,惟秋一收,今又有早禾焉。二帝之功,利及民远矣。后之有志于勤民者,宜仿宋主此意,通行南北,俾民兼种诸谷。”[8]134-135凡此,旨在增加农民收入,增强农林作物抗灾能力。

(二)丘濬用“可再生”与“不可再生”标准划分自然资源属性,明确提出自然资源有限论,认为人地关系合理是人与自然和谐相处的前提,要保护“不可再生”资源,节约资源。凡此,丰富了生态思想。如丘濬有言:“盖天地生物,有生生不已者,谷粟桑麻之类是也。有与地土俱生者,金银铜铁之类是也……岂不以山泽之利,与土地俱生,取之有穷,而生之者不继乎?譬之山林之上,有草木焉,有土石焉,其间草木,取之者俱尽,而生之者随继,故虽日日取之,岁岁取之,而不见其竭也。若夫山间之土石,掘而去之,则深而成洼。舁而去之,则空而留迹。是何也?其形一定之故也。”[8]273同时,丘濬提出自然资源“有限论”,即在具体时段内的自然资源总量是固定的、有限的,不是无限的。如丘濬称:“天地生物,止于此数。人力有限,而用度无穷。”[8]264又,“财者,人之所同欲也。土地所生,止有此数”。[8]200在此基础上,丘濬明言人地关系问题关乎社会治乱,所以人要尊重自然,要与自然和谐相处,而合理分配自然资源是社会安定有序的根本出路。如丘濬称:“民生于世,犹泽在地中,泽润乎地而不燥,地容乎泽而不溢,相与含容,而不觉其为多也。泽一出乎地上,则日积月累,其出也无穷尽,其流也无归宿,则必有奔放溃决之虞矣。譬之民焉,当夫国初民少之际,有地足以容其居,有田足以供其食,以故彼此相安,上下皆足,安土而重迁,惜身而保类。驯至承平之后,生齿日繁,种类日多,地狭而田不足以耕,衣食不给,于是起而相争相夺,而有不虞度之事矣。”[8]983

(三)丘濬首重水利建设,主张全面治理水环境,综合利用水资源,他明确从生态视角系统阐述了有关水环境化害为利的主张。如丘濬提出:“天地间利于民者,莫大乎水,害于民者亦莫大于水。”[8]167-168惟有“善用”水环境,才能兴利除害,“善用之,则燥阳不能以亢,湿阴不过于淫,而草木蕃芜,百谷用成矣”。[8]173如何“善用”?丘濬从创造良好农业生态环境的角度提出积极治理水环境,以实现“养民”效益最大化。其中,丘濬治黄方案具有明显的生态思维。如他提出:“于其(黄河)下流迤东之地,择其便利之所,就其污下之处,条为数河,以分水势。又于所条支河之旁,地堪种稻之处,依江南法,创为圩田。多作水门,引水以资灌溉,河既分流之后,水势自然消减。然后从下流而上于河身之中,去其淤沙。或推而荡涤之,或挑而开通之,使河身益深,足以容水。如是,则中有所受不至于溢出,而河之波不及于陆,下有所纳,不至于束隘,而河之委,易达于海。”[8]161此法不仅用于治黄,而是“通用”,丘濬提出“淮南一带,湖荡之间,沮洳之地,芦苇之场,尽数以为屯田。遣官循行其地,度地势高下,测泥涂浅深。召江南无田之民,先度地势,因宜制便,先开为大河,阔二三丈者,以通于海。又各开中河,八九尺者,以达于大河。又随处各开小河,四五尺者,以达于中河,使水有所泄。然后于其低洼不可耕作之处,浚深以为湖荡。及于原近旧湖之处,疏通其水,使有所潴,或为堤以限水,或为堰以蓄水,或为斗门以放水,俱如江南之制”。[8]319显然,丘濬主张从改良农业生态环境出发治水,增强环境调节水旱的功能,改变当地生物群落结构,变害为利,而不是单纯的为治水而治水。

余 论

明初,史称“治世”。如清修《明史》云:“洪、永、熙、宣之际,百姓充实,府藏衍溢,盖是时,劭农务垦辟,土无莱芜,人敦本业。”[1]1877由于政治安定、社会稳定、经济向好,和谐与包容成为时代精神主流。是时,人们多信奉“仁者以天地万物为一体”观念,接受“民胞物与”等基本判断,推崇“仁”的境界。明中叶以来,灾荒加剧,农民贫困化;另一方面,随着商品经济发展,明代社会正酝酿着以单纯追求“财富”为目的、以“物欲”为动力、以求新求变为特质的商业文化精神,传统社会秩序为此受到强烈冲击。凡此,也推动明代生态思想随之嬗变,与时俱进,即自然作为道德共同体的观念发生动摇,生态思想多元发展。其中,儒家传统的“惟人为贵”思想也被重新解读而抽绎“人类中心主义”。丘濬生态思想堪称时代典型,具有明显的“人类中心主义”倾向。

传统儒家认为,人是万物之灵,天地间“惟人为贵”。如《尚书》称:“惟天地,万物父母;惟人,万物之灵。”[11]《孝经》提出:“天地之性,惟人为贵。”[12]

荀子进一步论述:“水火有气而无生,草木有生而无知,禽兽有知而无义,人有气、有生、有知,亦且有义,故最为天下贵也。”[13]如何理解儒家“惟人为贵”思想的本质,当代学者乔清举认为:“儒家关于人的观点确立了人的价值,似是一种人类中心主义的思想。但儒家强调人的价值,只是为了促使人利用自己的卓异之处去认识、肯定外部世界的价值,并促进这种价值的实现,从而进一步丰富和提升人的价值,而不是为了消灭外部世界的价值。”[14]笔者认为,乔先生所论不无道理。然而,思想是经济社会生活的反应,是动态的。到了明中叶,面对“成化症候”,丘濬对“惟人为贵”思想予以重新诠释,具有新的意涵。丘濬有感于社会商品化趋势与严重灾荒问题,为了救时,他倡导“养民”思想,肯定“财利”的民生意义,赞成人们追求“财利”的合理性与重要性,[8]197提倡培育市场、发展工商业,并视其为“为民理财”的重要手段。[8]237为佐证自己的经济主张,丘濬强调天生万物的目的是“养民”,强调天地是物质的,天地间人最贵,万物以“养民”为目的。如丘濬称:“上而天,下而地,万物群生于其中,人为物之灵。”[8]1394而“天生一世之物,以供一世之用。人用一世之物,必成一世之事。物各异用,而用之各有所宜”。[8]264换言之,万物为人而生,人是万物目的。要言之,丘濬生态思想已抽绎朴素的“人类中心主义”,而不是传统“惟人为贵”思想的复述。

事实上,以“养民”为价值取向的生态思想是明中叶比较清醒的士大夫为化解“成化症候”而对“天人之际”的重新解读与界定,实属救时之举,也是传统儒家生态思想因应时代而自我修正的一次重要尝试。尽管未能普及且事与愿违,然而,它的意义在于,以丘濬为代表的儒家知识分子,肩负传统的经世济民使命,置身时代,开始真正从“民”的维度而不是政治维度建构天人关系。

[1](清)张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.

[2]明英宗实录[Z].台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[3]明宪宗实录[Z].台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[4]赵玉田.环境与民生:明代灾区社会研究[M].北京:社会科学文献出版社,2016:321-325.

[5](明)何瑭.民财空虚之弊议[Z]//(明)陈子龙.明经世文编.北京:中华书局,1962:1440.

[6](明)丘濬.重编琼台稿[M].上海:上海古籍出版社,1991:205.

[7]赵玉田.“成化时代”与明朝覆亡[J].贵州社会科学,2012(8):43-47。

[8](明)丘濬.大学衍义补[M].北京:京华出版社,1999.

[9]赵玉田.丘濬救时理念与“成化时代”[J].文化杂志(澳门),2012(3):143-148.

[10](明)丘浚.琼台诗文会稿[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2002.

[11](西汉)孔安国,传.(唐)孔颖达,疏.尚书正义[Z]//(清)阮元,刻.十三经注疏.北京:中华书局,1980:180.

[12](唐)李隆基,注.(宋)邢邴,疏.孝经注疏[Z]//(清)阮元,刻.十三经注疏.北京:中华书局,1980:2553.

[13](清)王先谦.荀子集解[M].北京:中华书局,1989:164.

[14]乔清举.儒家生态思想通论[M].北京:北京大学出版社,2013:281-282.

The Chenghua Syndrome and Qiu Jun’s Ecological Thought——From the Perspective of Enviroment History

ZHAO Yu-tian

(College of History and Culture,Hanshan Normal University,Chaozhou,Guangdong,521041)

Since the mid-Ming period,the Chenghua syndrome had come into being.The seri⁃ous environmental threat forced the traditional ecological thoughts among which Qiu Jun’s thought was the most typical to change according to the circumstances.The main concern of Qiu Jun’s eco⁃logical thought was “raising people”,and the main contents were his creative ideas of ecological ag⁃riculture and forestry.Qiu Jun emphasized that the world was material and human beings were the most noble in the world.Consequently,the purpose of all things in the world was to “raise peo⁃ple”and the value of the existence of all things lay in the support of people.At that time,nature as a notion of a moral community was shaken and the thought of“human beings were noble” was distorted and was deduced the“anthropocentrism”.

QIU Jun;ecological thoughts;the Chenghua syndrome;environment

K 248.2

A

1007-6883(2017)05-0068-06

2017-02-20

韩山师范学院教授科研启动项目(项目编号:QD20150715)。

赵玉田(1968-),男,吉林通榆人,韩山师范学院历史文化学院教授,历史学博士。