国防研发投资对经济增长的影响

——以美国为例

何 昉,曹冰雪,张 明

(1.中国核科技信息与经济研究院,北京 100048;2.中国人民大学农业与农村发展学院,北京 100872)

国防研发投资对经济增长的影响

——以美国为例

何 昉1,曹冰雪2,张 明1

(1.中国核科技信息与经济研究院,北京 100048;2.中国人民大学农业与农村发展学院,北京 100872)

明确国防研发投资对经济增长的影响对于中国军民融合发展具有重要意义。本文利用美国1949—2014年的宏观数据,构建联立方程组模型检验美国国防研发投资对经济增长的影响。结果表明:美国国防研发投资通过直接促进社会技术进步和刺激私人部门研发投资两种渠道,对经济增长产生了显著的促进作用。因此,逐渐接近世界技术前沿的中国应该继续加大国防研发投资力度,完善国防技术转移体制机制,推动创新驱动发展。

国防研发投资;经济增长;联立方程组模型;技术进步

1 前言

近年来,中国国防科技工业的发展取得了举世瞩目的成就,大推力火箭、量子通信等高新技术领域纷纷呈现突破性进展。国防部门发展军事技术所带来的技术进步对国家经济增长影响如何?国防部门是否会挤出民用部门的研发资源?这些在学界长久争论的话题,也引起了国内政策部门、学术界乃至全社会的讨论。因此,明确国防研发(R&D)投资对经济增长的影响,对凝聚社会共识,推动军民深度融合发展,具有重要的理论和现实意义。

学者们对国防R&D投资的经济增长效应进行过多种形式的实证研究,我们可以将这些研究的检验路径区分为直接、间接和综合三种。直接检验路径指应用计量模型分析国防R&D变量与经济产出变量间的关系,这种检验路径在早期研究中被普遍采用,研究结论通常认为国防R&D对经济产出的影响或者为负或者是不确定的[1-2]。间接检验路径指在技术进步和经济产出正相关的假定下,验证国防R&D投资对技术进步或私人部门R&D投资的影响,这类研究同样未能形成共识[3-5]。综合检验路径则是在联立方程组等系统模型框架下,验证国防R&D投资对技术进步和经济产出的影响,该类研究目前相对匮乏,仅有的文献同样未形成定论[6-7]。

由以上分析可见,归因于实证研究结果的不确定性,学术界对国防R&D投资对经济增长的影响存在着持续争论。笔者认为学界共识难以形成的主因是实证研究的结果较易受到质疑,而产生这些质疑的原因主要有三。一是国防R&D投资、私人R&D投资、经济产出、技术进步四个变量之间可能存在双向或多向因果关系,大部分研究采用的单方程模型难以克服变量间的内生性问题。二是国防R&D产出的军事技术从成熟到产生明显经济效益通常需要经历复杂的二次开发、产业化等过程,这导致了国防R&D对经济增长影响的较长时滞,为尝试捕捉两者关系的研究造成了重要障碍。三是军事技术经济效益的实现依赖于一系列制度环境,故有学者认为最优研究方案应该是以单一国家为研究对象[6]。因此,笔者认为相关实证研究应该遵循综合检验路径,以单一国家为研究对象,结合国防R&D投资与社会技术进步间的关系,全面分析国防R&D投资对经济增长的完整作用链条。本文将利用美国宏观经济数据构建符合经济理论、适用于长期关系分析的R&D资本存量,并建立联立方程组模型系统地检验国防R&D投资对经济增长的影响。

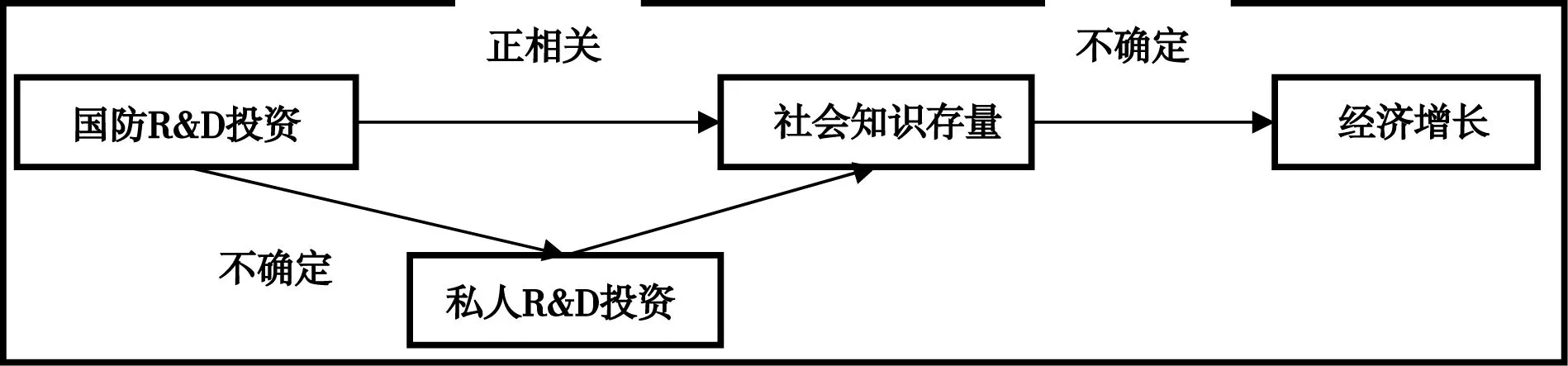

2 模型设定

如图1所示,以社会知识存量为中间变量分析国防R&D投资对经济增长的影响链条,可以分解出“知识生产”和“资源配置”两种不同效应,国防R&D投资对经济增长的总效应取决于两种效应之和。“知识生产”效应指国防R&D投资的直接产出——军事技术知识对社会知识存量的影响。虽然短期内存在先进军事技术保密等技术扩散约束,但从长期看,军事技术知识会逐渐扩散到民用部门,提高社会知识存量,促进经济增长。这种积极的“知识生产”效应已经得到了技术发展史研究者们的广泛认可[8-10]。“资源配置”效应主要反映国防R&D投资对私人部门R&D投资的影响,这是当前学者们争论的焦点。持正向效应观点的学者认为,两个部门的R&D投资之间存在互补关系,国防R&D投资的增长能够刺激私人部门加大R&D投资力度,促进社会技术进步[11]。质疑者则认为,国防R&D投资对科研人才等稀缺资源的占用会对私人R&D部门产生挤出效应,阻碍私人部门的技术创新[12],拖累经济增长。因此可以认为,正是“资源配置”效应的不确定性导致了学者们对总效应的分歧。

图1 国防R&D对经济增长的影响链条

本文结合国内外相关理论和经验研究,以产品和知识生产函数为基础[13],并将国防R&D投资和私人部门R&D投资决策内生化,以构建联立方程组模型。在控制主要变量内生性的基础上,重点检验“资源配置”效应,以达到验证国防R&D投资经济增长总效应的研究目标。经过对变量间多重共线性问题的处理,本文构建的联立方程组模型如下:

LNPATENTAt=α0+α1LNF_DRDSt+α2LNP_RDSt+α3LNF_CRDSt+α1LNPATENTSt+ηt

(1)

LNGDPt=β0+β1LNPATENTSt+β2LNP_SCSt+β3LNLABORt+σt

(2)

LNFDRDINVt=γ0+γ1LNGDPt+γ2LNFDRDINVt-1+

γ3LNFDRDINVt-2+εt

(3)

LNPRDINVt=τ0+τ1LNGDPt+τ2LNFDRDINVt+υt

(4)

PATENTSt+1=PATENTSt×0.85+PATENTAt

(5)

F_DRDSt+1=F_DRDSt×0.95+FDRDINVt

(6)

P_RDSt+1=P_RDSt×0.95+PRDINVt

(7)

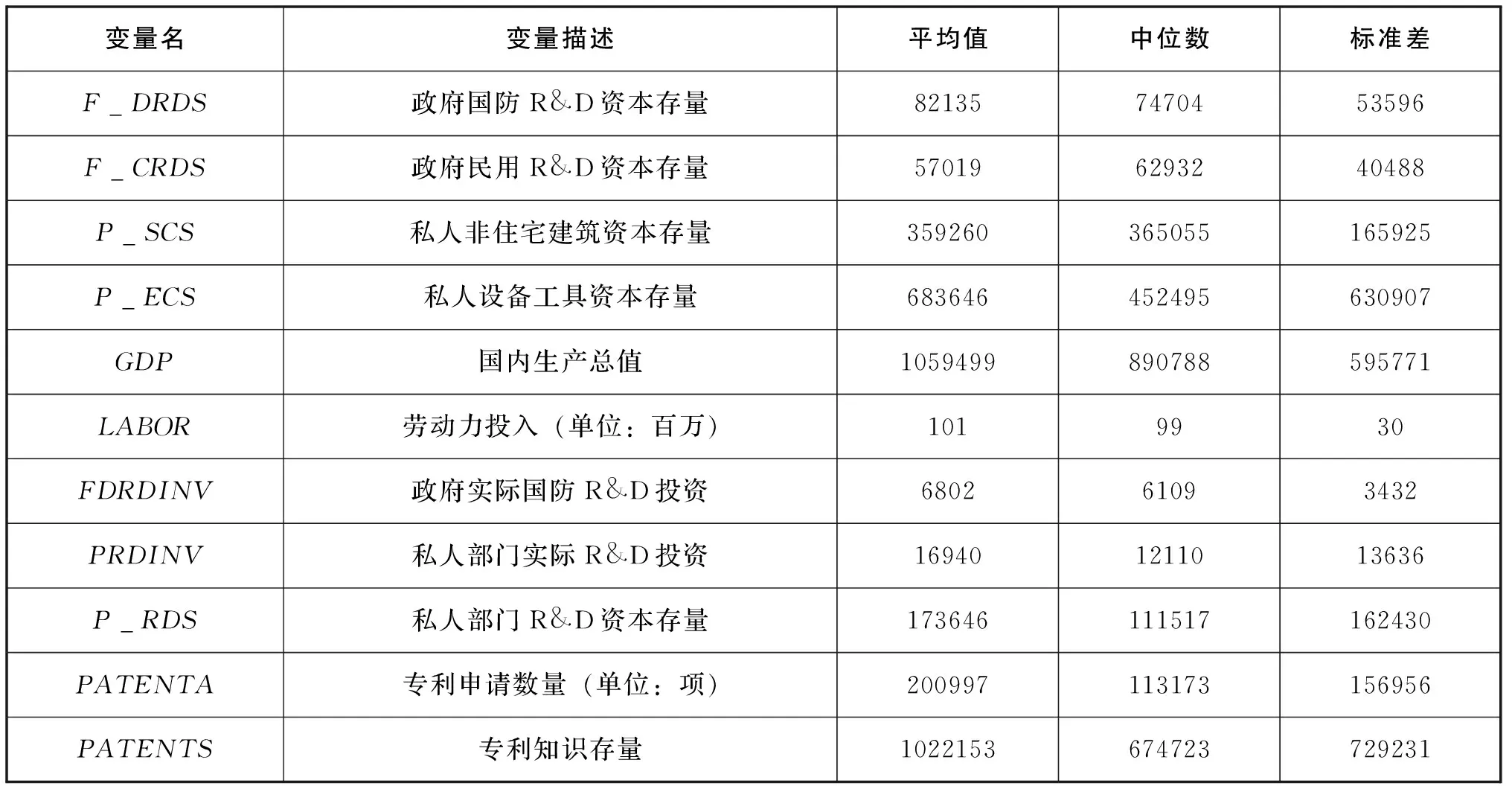

在模型中,带下标t的变量表示相应变量的当期值,变量的具体说明见表1,LN前缀表示对变量取对数,t、t、t和υt则是随机扰动项。式(1)—式(4)是行为方程,式(5)—式(7)是恒等式方程,对各方程的解释如下:

式(1)为对数形式的柯布—道格拉斯知识生产函数,表征以政府国防与民用R&D资本存量、私人部门R&D资本存量以及专利知识存量为投入要素,以专利申请量为产出变量的知识生产过程。式(2)为对数形式的柯布—道格拉斯产品生产函数,表征以物质资本存量、专利知识存量和劳动力为投入要素,以GDP为产出变量的产品生产过程。式(3)为政府国防R&D投资的决定方程。国防开支决定理论认为,一国国防开支主要受到国家安全环境和国防战略等外生因素,以及由经济状况决定的国家财政能力等内生因素的影响。因此我们在式(3)中加入了反映宏观经济条件的解释变量(LNGDPt)。另外,我们还将国防R&D投资的滞后值作为式(3)中的解释变量,这是考虑到国防R&D项目通常持续较长时间,当期国防R&D投资的增长可能是上期国防R&D项目的后续投资。式(4)为私人部门R&D投资决定方程。通常认为私人部门的R&D投资决策主要受到宏观经济环境的影响,国防R&D投资变量作为解释变量的加入则是为了检验上文述及的“资源配置”效应。

恒等式方程明确反映了模型中重要存量变量的累积过程。式(5)为专利知识存量累积方程,该方程基于永续盘存法以15%为折旧率将专利申请量累积为专利知识存量[14]。式(6)和式(7)是计算国防R&D资本存量和私人部门R&D资本存量的永续盘存公式,详情将在数据处理部分介绍。值得说明的是,此处的R&D资本存量和专利知识存量虽然都能在某种程度上反映社会技术水平,但两者的内涵存在一定差异。R&D投资包含投入到研发过程中的人力、设备等资源,其资本存量更多地衡量了社会在相关技术领域的研发能力;而专利申请人申请专利的主要动机是在市场中获取垄断利润[15],因此专利知识存量更多地衡量了私人部门经济生产的技术水平,其相对较高的折旧率反映了商业部门较快的技术更新速度。

3 样本选择与数据处理

考虑到数据可得性和样本数量要求,本文使用统计体系较为完善的美国为研究对象。从历史角度看,美国国防部门显著地推动了核能、计算机等通用目的技术的发明和演化[10],而且美国政府也一直致力于提高军事技术转移机制的效率,这使得美国成为世界上最有可能实现国防R&D投资经济回报的国家。如果在美国不能发现国防R&D投资对经济增长具有正向效应的经验证据,那么在其他国家找到这种证据的可能性会更加微弱。

3.1 变量选取与数据来源

政府国防和民用R&D投资,私人部门R&D投资是本研究的核心解释变量。美国联邦政府出版局(GPO)网站公开了1949—2014年联邦政府国防和非国防用途的R&D投资年度现值数据,本研究将其作为政府国防和民用R&D的投资现值序列使用。美国比较权威的非联邦政府R&D投资数据来源是国家科学与工程统计中心(NCSES)。我们整理了NCSES的公开数据,根据其分类方式得到美国1953—2012年的私人部门R&D投资现值序列。为了得到与政府R&D投资相匹配的数据范围,我们根据计算年份的联邦政府R&D投资,以及相邻5年的私人部门R&D投资与联邦政府R&D投资比值的平均值,对NCSES私人部门R&D投资数据的缺失值进行了估算。由于估算主要针对早期R&D投资,其对R&D资本存量的影响会随着时间推移逐步减弱,所以估算数据不会对检验结果产生太大影响。

另外,我们用美国经济分析局(BEA)发布 的NIPA账户中1949—2014年的年度名义GDP序列表示经济产出;用NIPA账户中1949—2014年美国非住宅建筑和设备工具资本的私人部门投资序列表示私人部门固定资本投资;用劳工统计局公布的1949—2014年年度受雇劳动力数量序列表示劳动投入;用专利与商标办公室(USPTO)公布的美国1949—2014年的年度专利申请数量序列表示专利申请量。

最后为了剔除价格因素的影响,我们选择NIPA账户中的各类资本投资和GDP价格指数,将上述得到的名义变量序列调整为以1949年为基期的实际变量序列。

3.2 数据处理

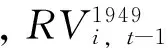

资本品通过提供资本服务对经济生产产生贡献,经济学界一般用物质资本(包括建筑和设备工具资本)存量度量物质资本服务水平。而在Griliches进行的开创性研究之后[16],R&D资本存量概念也被学者们所接受。本文将参考现有文献的普遍做法[14,17],采用永续盘存法分别构建建筑、设备工具以及R&D资本存量。永续盘存法的计算公式如下:

(8)

此外,应用永续盘存法还要用到各类资本品的初始资本存量。本文根据Coe等的设定计算各类资本品的初始资本存量[17],即:

(9)

式(9)表明,资本品i的初始资本存量等于初始年的实际投资量除以资本品折旧率与实际投资平均增速(gi)之和。参照Coe等的做法[17],本文设定gi为1949—1964年期间资本品i实际投资的平均对数增长率。通过上述数据处理过程,我们就可得到研究所用的各类资本存量变量。我们在表1中列出经处理后各个变量的命名及其描述性统计情况。

表1 变量的描述性统计

4 模型估计及分析

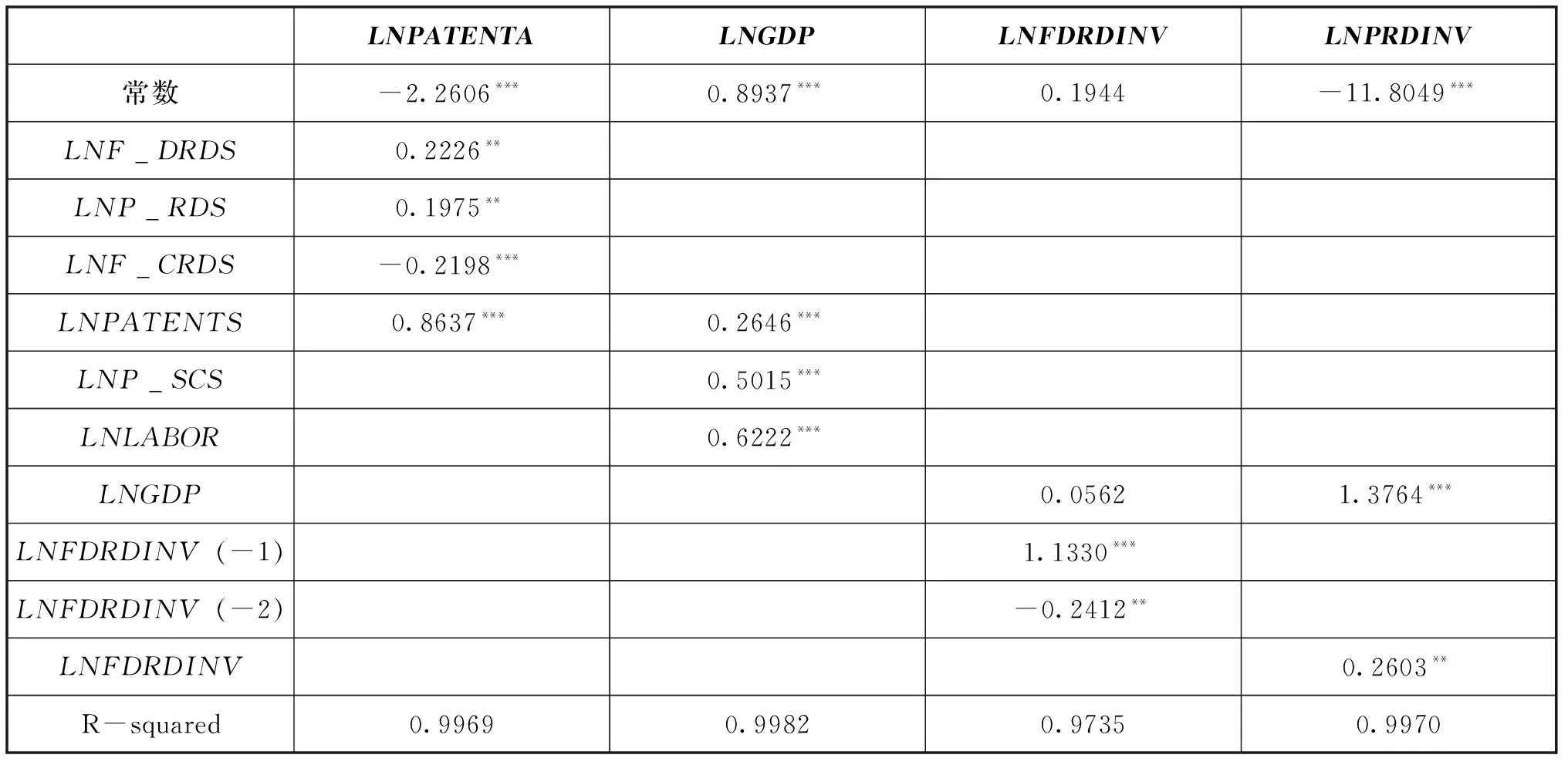

我们主要采用三阶段最小二乘法(3SLS)进行参数估计。在参数估计过程中,我们基于对方程残差的序列相关性检验结果为各方程设定合适的自相关形式,消除序列相关性的影响。使用3SLS方法进行参数估计还需要对行为方程选择合适的工具变量。根据工具变量的选择要求,我们在3SLS估计中选择对应内生变量的滞后一期作为内生变量的工具变量,前定变量的工具变量则为其自身。模型行为方程的3SLS参数估计结果如表2所示。

表2 三阶段最小二乘回归(3SLS)估计结果

注:*、**、***分别表示变量在10%、5%、1%的显著性水平下显著。

分析表2可以得出如下结论:

式(1)的估计结果显示美国政府国防R&D资本存量、私人部门R&D资本存量对专利知识产出具有显著的正向作用,并且前者的知识产出弹性高于后者,表明国防R&D投资的“知识产出”效应显著为正。因此,政府国防R&D资本存量的增长能够促进专利知识产出数量的增长,提高下一期的专利知识存量,进而提高下一期的经济产出水平。政府民用R&D资本存量对专利知识产出的弹性显著为负,这可能归因于联邦政府民用R&D投资的主要行业具有较低的专利申请倾向(如农业),所以不能仅凭该负值就认为政府民用R&D投资对社会技术进步具有负面效应。最后专利知识存量对专利知识生产具有显著的正向作用,表现了新知识生产累积性和组合性的特点[18]。

式(2)的估计结果表明专利知识存量、固定资本存量(以私人非住宅建筑资本表示)和劳动投入均对经济产出具有积极促进作用,并且三种投入的规模报酬递增。

式(3)的估计结果表明,前期政府国防R&D投资是当期政府国防R&D投资的主要决定因素,宏观经济变量对国防R&D投资决策的影响并不显著。

式(4)的估计结果表明美国私人部门R&D投资的主要决定因素是国内生产总值,而政府国防R&D投资对其也有显著的正向影响。政府国防R&D投资对私人部门R&D投资的弹性为0.3188,意味着平均来说,政府国防R&D投资每增长1%能够促进私人部门R&D投资增长约0.32%,表明国防R&D投资的“资源配置”效应显著为正。因此,政府国防R&D投资的增长能够促进当期私人部门R&D投资的增长,提高下期私人部门的R&D资本存量,并通过知识生产过程增加未来的专利知识存量,从而促进未来经济产出的增长。

总体来看,3SLS估计结果能够证明美国政府国防R&D投资的“知识生产”和“资源配置”两种效应均显著为正,美国国防R&D投资确实对经济增长产生了显著的推动作用。

最后,为了检验模型估计结果的稳健性,我们利用包括单方程估计和系统估计的其他估计方法对模型进行了稳健性检验。结果显示,虽然部分参数的显著性会稍有改变,但不同估计方法得到的参数值不存在太大差异,模型的主要结论不受估计方法的影响。此外,我们还选择不同的折旧率重新构建各类R&D资本存量再次进行模型估计。这些估计也没有导致模型主要结论的变化。因此,我们认为稳健性检验结果可以说明本文的主要结论是可靠的。

5 结论及政策建议

学术界对国防R&D投资与经济增长的关系存在着长期争论。本文在总结现有实证研究方法的基础上,利用1949—2014年的美国宏观数据,构建联立方程组模型,对美国国防R&D投资对经济增长的影响进行了检验。我们的研究发现,美国国防R&D投资不仅能够直接促进社会知识的生产,还能够通过刺激私人部门的R&D投资间接地促进社会技术进步,进而推动经济产出增长。相对于已有文献,本文的主要贡献有:①构建了更加符合生产函数理论的R&D资本存量变量,完善了现有文献的研究方法;②为国防R&D投资存在正向的“知识生产”效应和“资源配置”效应的观点提供了经验证据。

我们认为通过技术进步中介变量分析国防R&D投资对经济增长影响的综合检验路径,相对于直接和间接检验路径,不仅更加符合国防R&D投资对经济产出的作用机理,而且也更加适应当前的研究技术和可得数据条件,能够得到更为科学的研究结果。因此,未来学术界对国防R&D投资经济增长效应进行的实证研究应首选综合检验路径,并重点改进国防R&D投资与社会技术进步之间关系的检验方法。

本研究的政策含义主要有:①随着中国逐渐接近世界技术前沿,中国的技术创新模式将逐步从技术引进吸收的追随者模式向自主创新的领先者模式过渡。考虑到国防部门对通用目的技术早期发展具有的重要推动作用[10],中国应该继续加大在关键国防技术领域的R&D投资力度,推动国防关键技术的原始创新和突破,促进社会整体技术进步。②完善的国防技术转移体系是美国国防R&D投资产生正向“资源配置”效应的重要保障。目前中国的国防科研部门相对封闭,未能与民用部门形成良好的协同创新效应。为了有效发挥国防R&D投资对民用部门的技术带动作用,提高国防R&D的投资收益,中国应该大力构建运行高效的国防技术成果转化机制,促进高新国防技术向民用部门的扩散。

[1]DEUTSCH E,SCHOPP W.Civil versus military R&D expenditures and industrial productivity[C]// Schmidt C.The Economics of Military Expenditures:Military Expenditures,Economic Growth and Fluctuations.Proceedings of a Conference held by the International Economic Association in Paris,France(London:Macmillan),1987.336-356.

[2]李湘黔.美国国防科研投资的经济效应分析[J].军事经济研究,2009(1):25-27.

[3]GULLEC D,VAN POTTELSBERGHE B.The impact of public R&D expenditure on business R&D[J].Economics of innovation and new technology,2003,12(3):225-243.

[4]SHAW B.Technology and military criteria:broadening the theory of innovation[J].Technological forecasting & social change,1987,31(3):239-256.

[5]GULLEC D,VANPOTTELSBERGHE B.R&D and productivity growth:panel data analysis of 16 OECD countries[R].OECD Economic Studies No.33,2001.

[6]MORALE-RAMOS E.Defence R&D expenditure:the crowding-out hypothesis[J].Defence and peace economics,2002,13(5):365-383.

[7]CHAKRABARTI A,ANYANWU C.Defense R&D,technology and economic performance:a longitudinal analysis of the U.S.experience[J].IEEE transactions on engineering management,1993,40(2):136-145.

[8]BUZAN B,SEN G.The impact of military research and development priorities on the evolution of the civil economy in capitalist states[J].Review of international studies,1990,16(4):321-339.

[9]MOWERY D.National security and national innovation systems[J].Journal of technology transfer,2009(34):455-473.

[10]RUTTAN V W.Is war necessary for economic growth? Military procurement and technology development[M].New York:Oxford University Press,2006.

[11]LICHTENBERG F.The private R&D investment response to federal design and technical competitions[J].The American economic review,1988,78(3):550-559.

[12]POOLE E,BERNARD J.Defenceinnovation stock and total factor productivity[J].The Canadian journal of economics,1992,25(2):438-452.

[13]吴延兵.R&D存量、知识函数与生产效率[J].经济学(季刊),2006,5(4):1129-1156.

[14]严成樑,周铭山,龚六堂.知识生产、创新与研发投资回报[J].经济学(季刊),2010,9(3):1051-1070.

[15]GRILICHE Z.Patent statistics as economic indicator:a survey[C]// GRILICHES Z.R&D and productivity:the econometric evidence.Chicago:University of Chicago Press,1998:287-343.

[16]GRILICHES Z.R&D and productivity slowdown[J].American economic review,1980,70(2):343-348.

[17]COE D,HELPMAN E.International R&D spillovers[J].European economic review,1995,39(5):859-887.

[18]布莱恩·阿瑟.技术的本质[M].曹东溟,王健,译.杭州:浙江人民出版社,2014.

(责任编辑 刘传忠)

TheImpactsofDefenseR&DonUSEconomicGrowth

He Fang1,Cao Bingxue2,Zhang Ming1

(1.China Institute of Nuclear Information& Economics,Beijing 100048,China; 2.School of Agricultural Economics and Rural Development,Renmin University,Beijing 100872,China)

It is important to make clear the impacts of defense R&D investment on economic growth for promoting civil-military integration in China.In this paper,we employ macro data of USA from 1949 to 2014 and establish a simultaneous equations model to examine the impact of U.S.defense R&D on economic growth.The results show that the defense R&D has a significant positive impact on economic growth through promoting the social technology progress directly as well as stimulating R&D investment of private sector.Hence,China,which is gradually close to the technology frontier,should continue to increase defense R&D,improve the institutional regime of defense technology transfer,and promote the innovation-driven development.

Defense R&D investment;Economic growth;Simultaneous equations model;Technology progress

中国工程院重点咨询项目“军民融合深度发展若干重大问题研究”(2017-XZ-01),中国工程院“军工集团军民融合改革与发展研究”课题(2017-XZ-04)。

2017-01-12

何昉(1984-),男,海南文昌人,经济学博士,中国核科技信息与经济研究院研究员;研究方向:军民融合,技术经济。

F062.4

A