基于经济门槛效应的创新能力与生态环境非均衡关系研究

严 翔,成长春,金 巍,周亮基

(1.河海大学商学院,江苏 南京 211100;2.盐城师范学院商学院,江苏 盐城 224002)

基于经济门槛效应的创新能力与生态环境非均衡关系研究

严 翔1,2,成长春1,金 巍1,周亮基1

(1.河海大学商学院,江苏 南京 211100;2.盐城师范学院商学院,江苏 盐城 224002)

本文基于Hansen非动态面板门槛回归模型,利用中国30个省份1998—2014年的面板数据进行实证分析,验证区域创新能力与生态环境间的非均衡发展关系。结果表明:创新能力对生态环境的正向影响具有显著的门槛效应,东部的积极拉动效应明显强于中部;分别以经济水平及工业结构为门槛变量时,出现了不同的影响关系曲线。在目前生态约束加剧的背景下,要坚持“创新驱动、生态优先”的发展理念,通过提升区域创新能力,驱动工业绿色发展,促进产业间融合渗透,落实生态环境倒逼机制,推进生态文明建设,对中国生态环境改善具有重要的现实意义。

经济发展;生态环境;创新能力;门槛效应

1 文献回顾及述评

1.1 国内外文献梳理

寻求促进社会经济与生态环境间协调发展的新动能,成为学术界的焦点议题。Ehrlich和Holdren的研究早就构建了IPAT模型,指出技术进步可以减轻由人口增长造成的环境污染[1];Grossman和Krueger也提出技术创新的发展效应,认为越先进的技术往往越“绿色”,强调科技创新在改善生态环境质量中的重要作用[2]。关于创新能力与生态环境对社会经济发展的影响研究最具代表性的是“波特假说”,认为严苛的环保政策对经济的主要影响途径是促进企业进行技术创新或采用创新性技术,虽然可能在短期内增加成本,但在长期内可以提升生产效率,增加企业竞争力,补偿生态环境建设的成本,进而促进经济增长[3]。

国内学者也结合中国情境进行了多角度研究。如从产业结构角度,李建兰用循环经济理论分析经济与环境协调发展过程中存在的问题,指出调整产业结构、转变经济发展方式、研发高新技术等相关措施是大力发展循环经济的重要手段,也是实现经济与环境协调发展的必然选择[4]。彭建通过构建不同产业类型的生态环境影响系数与区域产业结构的总体生态环境影响指数,定量评述丽江市产业结构变化带来较好的生态环境效应[5]。刘跃等通过空间计量经济模型,得出区域间技术创新的溢出效应对产业结构与生态环境的发展具有正向带动作用[6];另有些学者从三废排放的环境压力视角探析创新能力与生态环境间的关系。如李斌实证分析了产业结构和技术进步对工业废气减排的关系,表明结构生产技术效应和结构治理技术效应都可促进废气减排[7]。李博、黄娟的研究则分别从碳排放与SO2排放切入,验证区域创新能力的正向改善效用[8-9];还有些研究基于波特假说,验证了环境规制与技术创新间有着显著的正向效应[10-12]。王国印则指出波特假说在较落后的中部地区得不到支持,而在较发达的东部地区则得到很好的支持[13]。也有相关研究表明,当环境保护与经济增长发生矛盾时,技术创新更多倾向于促进经济增长[14]。

1.2 文献述评

通过整理研究文献发现,在经济发展的作用下,创新能力与生态环境之间存在着不断的交互作用:创新能力的提升不仅可以提高生产率,拉动经济发展,也可缓解环境恶化,为生态环境保护与建设提供技术支撑;反之,生态环境的优势可以吸引投资、人才等生产要素的输入,生态环境的压力亦会倒逼企业提高科技创新能力以实现产业的转型升级。但不可回避的是两者的发展都需要大量的资金成本,需要一定的经济发展基础,尤其在资源约束不断强化的当下,任一方的提高都有可能挤占另一方的资源与空间,造成不均衡发展。由于研究缺乏,学界对创新能力与生态环境之间的关系研究并无定论,两者间是否存在正向关系值得进一步探讨。

过往相关研究囿于统计方法或数据来源的限制,大都采用普通线性回归分析,缺失“门槛效应”引起的两者间非均衡关系的研究,掩盖了科技创新对生态环境的阶段性影响趋势,分析结果可能有悖现实,进而影响相关政策制定的有效性。什么样的经济结构可以释放创新能力对生态环境的拉动效能?是否当创新能力发展到一定阶段才会对生态环境产生正向影响,抑或当创新能力超过某一阈限后,反而会弱化对生态环境的正向作用,甚至是负向影响,两者之间的影响是否存在多重边界的门槛效应也是值得分析的。

以往相关研究大都用单一指标参与分析,如使用CO2排放量代表生态环境水平;使用专利量代表创新能力。本研究认为单一指标可能是描述某一变量的有用指标,但忽略了其他相关指标的价值贡献,不能全面解释目标构念的整体发展趋势。在现实情况下有可能出现虽然“三废”排放较大,但治理力度也大,或者即便治理投入大,但整体生态环境发展却迟滞不前的情况。

为了弥补现有研究空白,本文尝试通过建立指标体系的方法综合衡量区域生态环境及创新能力的发展,避免以往文献中使用单一指标参与分析可能带来的解释偏误,同时采用Hansen非动态面板门槛模型探析近20年在中国经济结构变化影响下的创新能力与生态环境间非均衡发展关系,检验是否存在阶段性非线性影响作用,对我国在生态约束加剧、努力由“中国制造”向“中国创造”转变的背景下,贯彻生态优先、创新驱动的发展理念,走符合国情的可持续发展道路。

2 模型设定

“门槛效应”是指当一个经济参数达到特定的数值后,引起另一个经济参数发生突然转向其他发展形式的现象。以往不管是基于离散型变量还是连续型变量,大都采用分组的方法以检验门槛效应,或将门槛变量与被影响的变量交叉作为解释变量,一起引入回归模型进行检验门槛效应存在与否。但判断分组的标准靠主观判断,而交叉项的形式及内涵意义也不易确定,且这两类方法的门槛效应显著性无法检验。为了弥补上述不足,本研究采用Hansen的非动态面板门槛回归模型[15],验证区域技术创新能力对生态环境的影响是否存在非线性门槛效应,将经济结构作为待估计值,即门槛变量,构建分段函数。优点是以“内生分组”替代主观性较强的“外生分组”,一定程度上避免了人为武断判断;同时与一般回归的分析结果相比,门槛回归方法得到的结果更能准确拟合不同分组中自变量与它变量之间的非线性发展关系。构建的单一门槛模型如下:

yit=μit+θxit+β1IAitIit(thrit≤γ1)+

β2IAitIit(thrit>γ1)+εit

(1)

式中,i表示地区,t为年度。yit(生态环境)为被解释变量;xit为影响生态环境的控制变量集,本文选择已经被证实与生态环境有稳定关系的因素,包括经济发展水平、产业结构、资本存量、人力资本;θ为相应变量的系数;IAit(创新能力)为受门槛变量影响的解释变量;thrit为门槛变量(为防止多重共线性问题,分别将经济水平、工业比例作为门槛变量)。γ为待估门槛值;I(·)为指示函数,当thr≤γ时,I(·)=1,否则I(·)=0;εit为随机扰动项。双重门槛或多重门槛可在模型(1)的基础上扩展推得。

2.1 显著性检验

2.2 真实性检验

3 数据来源及说明

3.1 数据来源

本次研究的时间跨度较大,各类统计年鉴中相关创新能力与生态环境指标的口径保持不变的不多,同时由于重庆1997年成为直辖市,因此在保证原始数据可获得性及连续性的基础上,本文选取1998—2014年30个省、直辖市和自治区的面板数据进行实证分析(西藏的数据缺失较多,未纳入样本范围)。数据大体来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国环境统计年鉴》及各省市自治区的统计年鉴,个别缺失数据参考各省市同期统计年鉴或采用插值法估得。

3.2 指标遴选及说明

经济水平(PGDP)。既有相关文献普遍认可将人均GDP作为评价经济发展水平的指标,本研究以1998年为基期进行平减处理,去除价格因素的影响。

人力资本(HUM)。借鉴Barro和Lee的算法[16],衡量区域劳动者平均受教育水平程度,将小学、初中、高中和大专及以上的受教育年限分别设定为6年、9年、12年和16年,区域资本存量计算公式为HUM=(6×小学人口+9×初中人口+12×高中人口+16×大专及以上人口)/6岁以上人口总数。

产业结构(IND2、3)。既有研究表明,相对于第一产业,二、三产业对生态环境和创新能力关联较大[17]。第二产业可分为工业和建筑业,占比较小的建筑业对资本依赖较大,与创新能力、生态环境的关联体现不明显,而工业变化对生态及创新能力的影响更符合现实情况需要。因此,本文选择第二产业中的工业增加值占GDP比重(IND2)与第三产业增加值占GDP比重(IND3)来表示产业结构发展。

资本存量(CAP)。本文使用永续盘存法进行存量资本计算,借鉴单豪杰的研究[18],以1952年为资本原值,折旧率为10.96%,并参照其方法将资本存量扩展到2014年。具体形式为Kit=(1-δ)Ki,t-1+Iit,Kit表示第i个地区第t年的资本存量,Iit表示第i个地区第t年的投资量,δ表示资本存量折旧率。

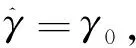

创新能力(IA)。本文借鉴陈劲与刘中文的研究[19-20],用创新投入、创新产出、创新扩散与创新环境4个一级指标,共13个二级指标,综合反映创新能力发展水平(见表1)。

表1 创新能力指标体系

续表1

注:如果门槛变量含有较强的时间趋势,带入方程后将改变模型突变点的似然分布,进而无法构建置信区间(Hansen,1992),因此本研究通过建立指标体系,放弃带有趋势的绝对指标,而选择相对指标。

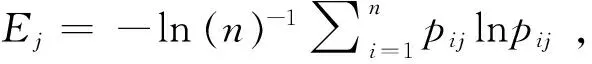

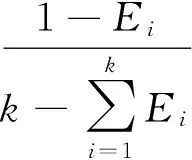

具体计算方法如下:

(1)首先采用极差法对正向、逆向指标进行无量纲化处理,消除原始数据多指标间的单位及数量级等差异。同时为了满足取对数的要求,将指标函数公式调整为:

其中,xθij为区域i第θ年的第j个创新能力指标值。

(3)采用几何平均法和线性加权法对各二级指标逐层集成,测算综合功效函数如下:

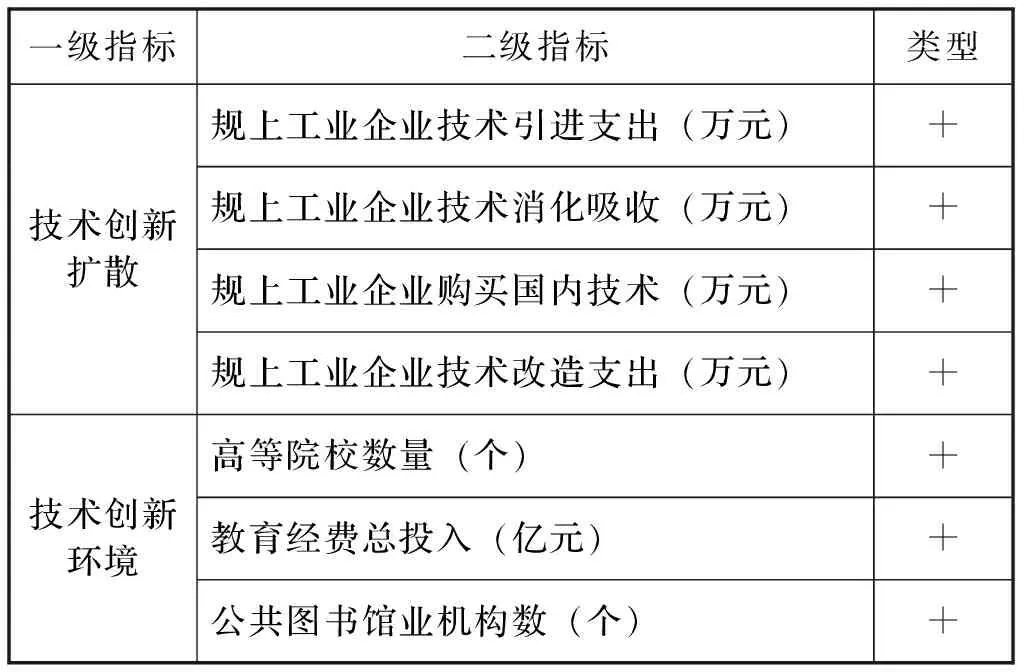

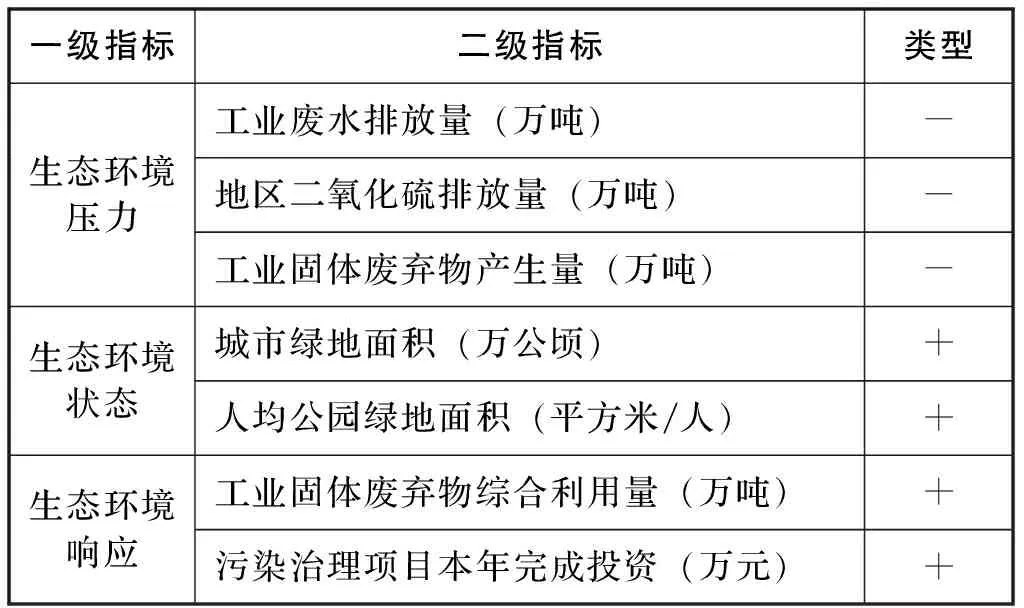

生态环境(ECO)。学术界一般从水、土、气、生物和资源能源五要素出发构造生态环境发展水平[21],本文借鉴OECD与UNEP提出的生态环境PSR概念模型,将要素划分为生态环境的压力、状态和响应三类,并参考刘耀斌的研究[22],选取7个二级指标以构造评价体系,其中前一类是负功效指标,后两类是正功效指标(见表2)。计算方法同上。

表2 生态环境指标体系

4 实证结果与分析

根据上文研究方法,利用STATA13.0,按照最终效果选择固定效应面板门槛模型估算,P值及临界值都采用Bootstrap法模拟300次后的结果(Hansen等指出,计算估计量的一般统计量只需 50~200次自抽样即可,本研究为确保估计量的精确度,将自抽样次数增至300)。

4.1 门槛存在性及置信区间检验

表3列出了全国及东、中、西三区的门槛效应存在性检验结果,表4列出了以PGDP与IND2为门槛变量时,全国及三区的门槛估计值及95%置信区间。除西部在IND2门槛下的三重门槛效应不显著外,其余三重门槛效应皆在5%水平下显著。为了更准确地分析创新能力与生态环境间的影响趋势,本文选择三重门槛模型进行分析,这也说明两者间的非均衡发展研究具有一定得合理性。

表3 门槛变量检验结果

注:**、***分别表示在5%、1%的水平下显著,下同。

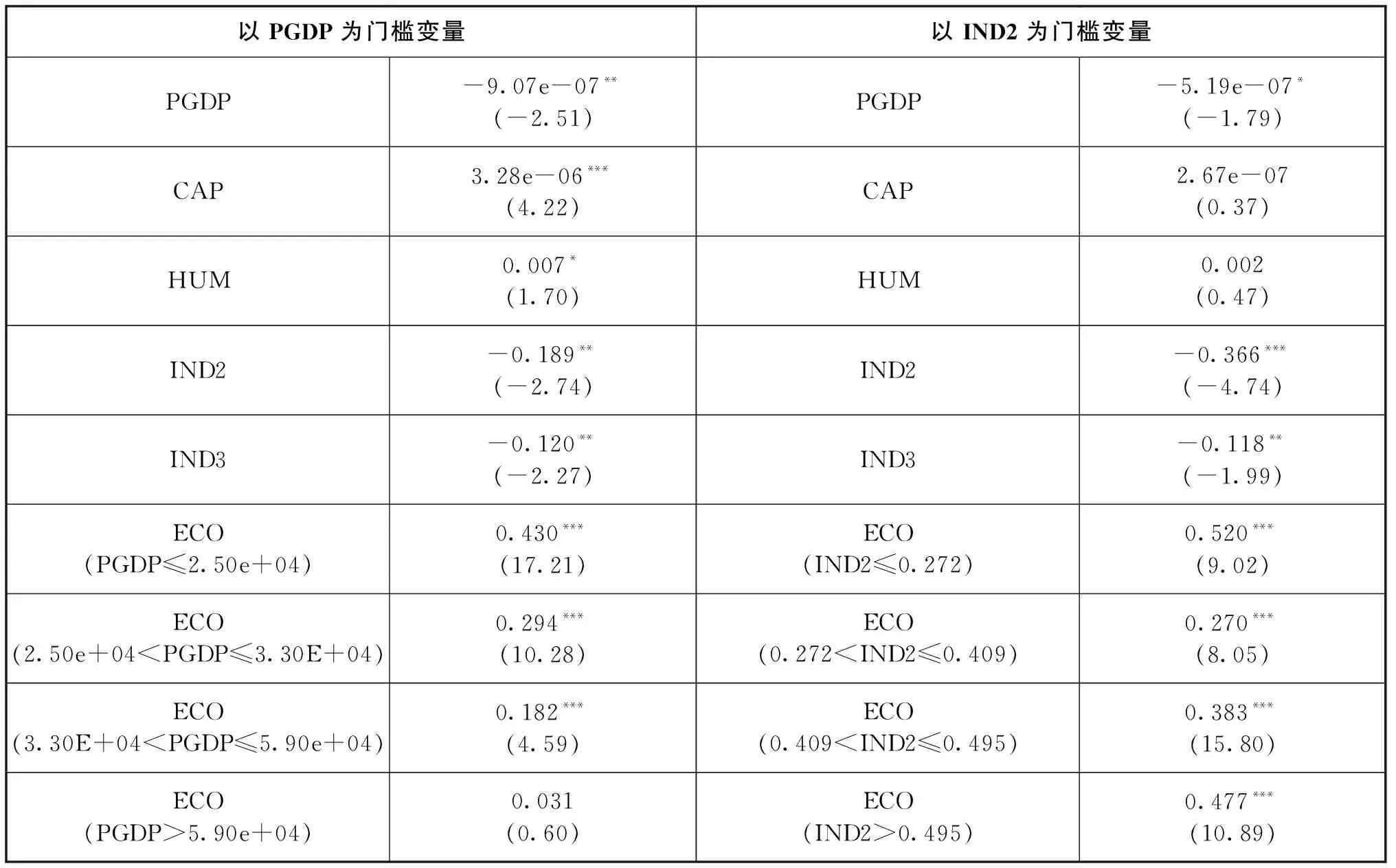

4.2 全国实证结果分析

三重门槛参数估计结果见表5,虽然个别省份的经济发展对生态环境可能存在正向促进作用,但从全国层面各控制变量对生态影响数值来看,我国经济发展仍然对生态环境造成了负面影响,且工业与第三产业的发展与生态环境间皆为显著负向关联,EKC中的经济发展对环境改善的拐点还没到来,尚未产生正向拉动作用。究其原因,中国早期经济的高速发展一定程度上是以牺牲环境为代价:工业化以高投入、高消耗、高排放的粗放发展模式。20世纪末至2008年,劳动密集型产业占比一直维持在20%左右,而高新技术产业占比却长时间滞留在5%以下。虽然2008年金融危机后,产业结构逐步进行优化调整,高新技术产业占比大幅提升,但多年对生态环境的破坏使得工业污染超过环境承载阈限,环境治理进度不及污染速度,导致经济水平与生态环境发展不平衡;第三产业与工业相比,对生态环境的负向影响较弱[23],在不同门槛变量的影响下弹性系数存在0.069与0.248的差距,但商业生活也带来了诸如塑料袋、塑料瓶、一次性包装等“白色污染”,房地产开发挤占了森林绿地与农垦资源的同时,也带来了施工垃圾与玻璃幕墙污染,交通运输等能耗型产业产生了大量的尾气及噪音。

表4 门槛估计值及置信区间

表5 全国层面回归结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平下显著,下同。

但我们也欣喜地发现,多年来我国人力资本、资本存量对生态环境的回归系数显著为正,促进了生态环境的发展,这与我国现实发展情况相符。主要因为人力资本反映了居民受教育程度,提高改善了人们日常生活的消费结构及排污习惯,同时也提高了人们在生产过程中对资源的合理开发与可持续利用能力,也是几十年来创新能力稳步提升的体现;资本存量对生态环境的正向影响主要由于近20年在基建投资方面的持续增加,如污水、生活垃圾等处理设施建设,城市园林绿化建设,以及“三废”综合利用等污染治理项目的持续投资等。尤其是在2009年全球金融危机后,国家大规模的经济刺激使基建固定资产投资实现了42%的同比增长。最近几年的基建投资增长虽有所下降,但2015年同比仍然达17%。这些都带动了生态环境的保护与治理。

创新能力对生态环境的非线性正向影响效应得到验证,说明创新能力提升带来的技术进步可以有效提高生产效率,实现节能减排,进而促进生态环境的发展。但值得注意的是,表5中不同门槛变量影响下的生态环境发展趋势迥异,创新能力对环境的正向拉动效应强弱也取决于区域经济发展水平与产业结构配比。

全国经济发展门槛检验显示,当人均GDP低于25000元时,创新能力在经济发展的作用下对生态环境的影响最大,弹性系数为0.43,但越过此门槛后,不管是区域人均GDP在25000~33000元,还是大于33000元,两变量间的正向影响效应均减弱,弹性系数由0.294再次降低为0.182,呈边际效应递减。原因在于经济发展水平是创新能力提升的基础,直接关系创新人才的引进及区域市场对新技术、新产品的消化吸收能力,同时也决定区域环境规制的强弱与诸如物流、通信、交通等配套基建设备的完善程度。因此随着经济的发展,生态环境的其他影响要素作用日益显现,而创新能力对生态环境的促进作用则相对减弱。

全国工业占比门槛检验分析,创新能力与生态环境的正向作用呈现“U型”发展。当工业占比低于27.2%时,弹性系数高达0.52,但在27.2%至40.9%的门槛区间内,弹性系数突降至0.27,但越过40.9%的工业占比门槛后,弹性较前一门槛有所提高,超过49.5%后由系数由0.383再回升至0.477。究其原因,中国早期的经济快速发展主要归因于资源密集型与劳动密集型工业的拉动,此种工业类型占比的增加使得创新能力对生态环境的正向拉动效应边际递减。自十七大报告后,中国开始转变经济增长方式,第二产业由低端制造业向高技术产业、装备制造业转型升级,从劳动密集型、资本密集型产业向技术密集型和知识密集型产业过渡。经过十多年依靠科技创新驱动产业结构调整,中国工业增加值连年提高的同时,高技术产业在整个工业的占比也在逐年提高,更好地发挥创新能力对生态环境的正向影响作用,科技创新能力积累到一定程度后对生态环境的反哺效应显现,出现了越过第二门槛值后对生态环境拉动效应的两次增幅。

4.3 区域间比较分析

鉴于中国经济发展具有明显的地域差异,因此本研究对照全国实证分析的结论,进一步检验东、中、西区的创新能力对生态环境的影响。

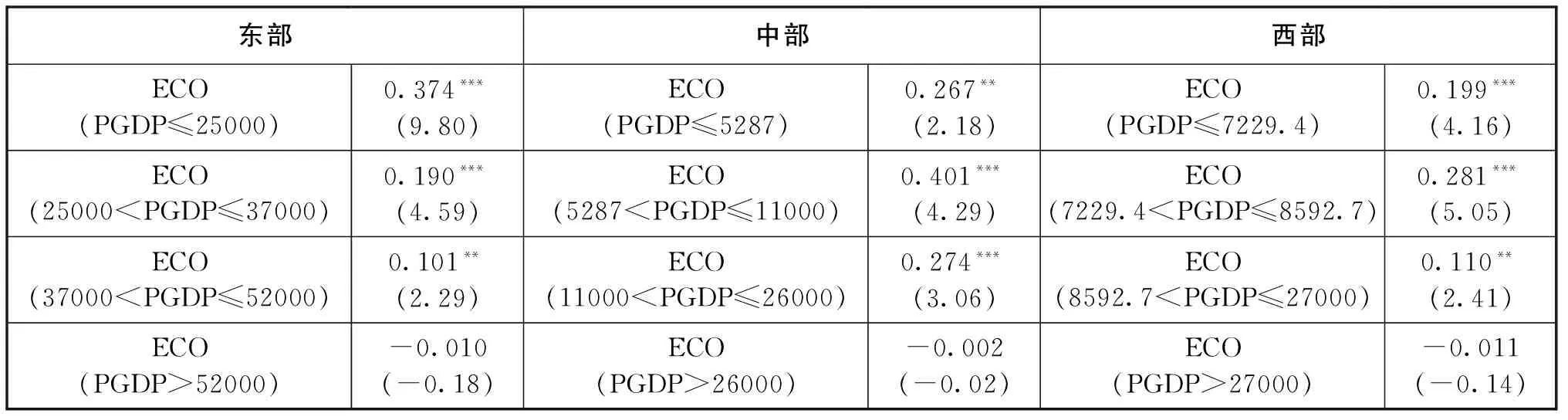

经济发展门槛检验的结果如表6所示,东部跨越两道门槛值后,创新能力对生态环境的正向弹性都较前一门槛显著缩小,由最初的0.374降为0.101。中、西两区则皆呈现倒U型发展,在经济发展较低水平的门槛下,对生态环境的正向影响阶段性提升明显,但越过8592.7元门槛后,创新能力对生态环境的拉动效能疲态凸显。

门槛检测结论与上文分析吻合,原因在于经济发展水平是创新能力提升的基础,直接影响创新人才引进及区域市场对新技术、新产品的消化吸收能力,但经济发展水平同样也决定与生态环境相关的其他因素,诸如区域环境规制的强弱,环保宣传的力度,基础设施的完善程度等。随着东部经济的快速发展,创新能力对生态环境的促进效能边际递减,而其他要素对生态环境的影响作用日益显现;经济相对落后的中西部地区传统资源消耗型产业基数大,近二十年粗放式发展使环境污染严重,诸如政策扶持、产业转移等带来的创新能力提升短时间内是可以有效降低能耗,减少污染排放,对生态环境的正向影响会呈阶段性边际效能提升。但中西部地区缺少创新能力培养与投资的长效机制,缺少源源不断的创新输入,再加之基础设施、教育、通信等社会各方面建设都亟待分享经济发展的红利,而反哺给生态环境修复的部分偏少,且显得不那么急迫。所以如再不注意经济发展模式调整,中西部生态环境的压力还会继续加大。

表6 基于PGDP为门槛变量的区域间比较

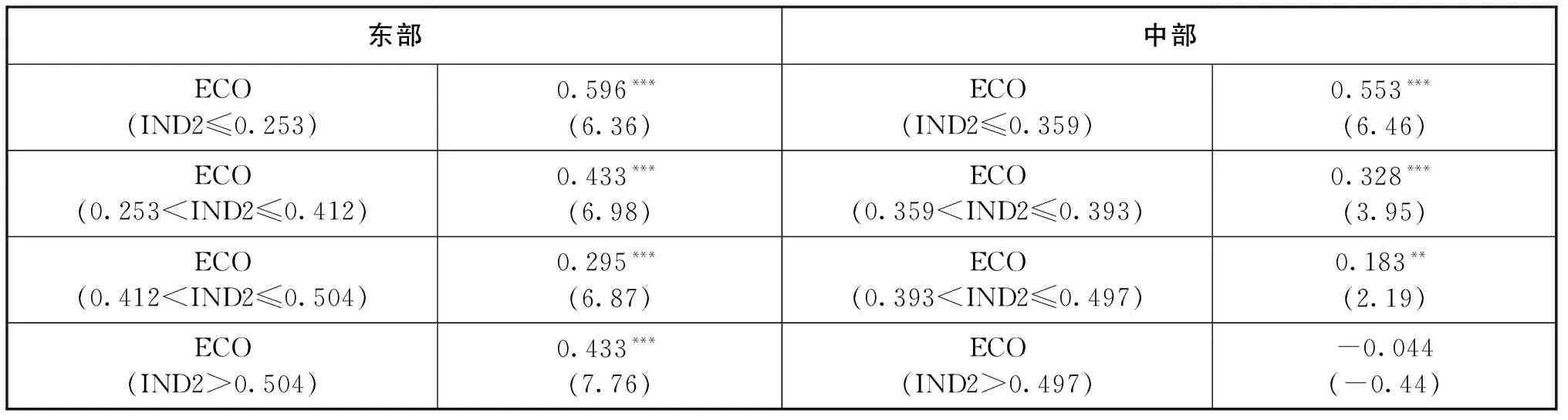

工业结构占比门槛检验的结果如表7所示,东部创新能力对生态环境的正向影响系数经历先降再升的“U型”发展,在跨越工业占比门槛值50.4%后由正向边际递减效应反升至0.433;中部地区的正向拉动效用持续下行,由0.553降至0.183;西部地区三重门槛检验不显著,不参与分析。

表7 基于IND2为门槛变量的东西部比较

据国家统计局数据,2014年东部地区的高技术产业主营业务收入高达全国的72.3%,近中西两区总和的三倍,技术合同成交额及技术吸纳交易额近全国总额的70%。作为中国创新驱动发展战略实施的前沿阵地,东部发展也可以部分代表全国发展趋势,实证结果也与上文全国数据结论相似。主要原因是东部同样也经历过低端制造业、劳动密集型工业主导,高科技低污染产业占比不高的阶段,该时期的创新能力对生态环境的影响经由上文分析,呈现边际效应递减,如发展模式再不加转换,甚至可能出现负向效应。但近十几年东部地区工业产业结构在优化调整中注重节能环保的绿色高科技产业占比提升,多年来的创新储备使其越过门槛拐点后对生态环境的后发影响优势凸显;经济发展较落后的中部地区因先天的资源禀赋,而选择资源密集型产业为主,这可能是其陷入“资源诅咒”的原因之一。虽然从上个十年开始,中区开始承接东区产业转移,但囿于产业甄别机制不完善、人才配比不合理、基础设施不配套等,造成高技术产业发展缓慢,加之东部转入的技术日趋淘汰,对生态环境的正向影响大不如前,所以从各门槛区间内呈现边际效能递减的结果来看,中区在资源约束变大的背景下,创新能力发展遇到了瓶颈(通过各门槛区间的弹性系数也可以发现中部创新能力对生态环境的拉动效应明显弱于东部),对生态环境的拉动效应放缓。

4.4 稳健性检验

本研究采用三种方法检验前文研究结果的稳健性。首先采用替换解释变量法,将区域创新能力做滞后一期处理(IAit-1),发现以(t-1)期区域创新能力参与运算的结果中系数符号与显著性均无变化,相关系数略有下降;其次使用替换控制变量法,用J-F“终生收入法”替换前文“教育指标法”,再次测度人力资本[24],发现相关系数及显著性变化也不大;最后通过逐步带入控制变量法,发现只有一些控制变量的显著性略有波动。综合检验结果,虽然改变了原有模型的部分参数设定,某些变量弹性系数略有波动,但符号与显著性变化不大,支持前文研究结论,实证结果稳健性较好。

5 结论与建议

本文利用Hansen面板门槛回归模型验证了创新能力与生态环境间的非均衡发展关系,具体结论如下:①中国近二十年的经济及产业发展对生态环境有一定的负向影响,EKC中经济发展拐点还没到来,尚未对环境产生拉动影响,但人力资本及资本存量的发展均对生态环境的促进作用显著;②各区创新能力对生态环境的非线性正向影响效应在各门槛变量下皆得到验证,且东部的拉动效应明显强于中部;③在经济发展水平作用下,全国与东部的创新能力对生态环境的影响呈边际效应递减趋势,中西部皆为先升后降的倒“U”型发展;④在工业发展水平作用下,全国与东部的创新能力对生态环境的影响呈先降后升的“U型”发展,而中部地区则呈现边际效应递减趋势。本研究认为,生态环境问题归根到底还是经济发展模式问题,激发创新能力以突破EKC曲线中经济发展的拐点对生态环境的改善尤为关键,对此本文给出如下政策建议:

(1)以创新驱动工业绿色发展。中国前期经济的快速发展是以牺牲生态环境为代价,工业污染占污染总量的70%以上,成为环境污染的主要根源。但日本、韩国、新加坡等成功实现赶超的发达国家在经济快速发展中的第二产业比重却一直处于上升趋势,在工业化后期能达到55%以上,其中高科技产业占比很大,这些国家的生态环境优越也是有目共睹的。因此,中国在解决经济发展与生态保护间矛盾时,不可简单抑制工业的发展,而要改变工业增长模式:走创新驱动发展道路,提升高科技工业占比;普及能源利用率高、污染排放度低的绿色生产技术,发挥创新能力对生态环境的正向拉动效能。

(2)促进第三产业协同发展。第三产业本身对环境的污染较小,在促进经济发展、降低环境污染方面的贡献效率更高。如服务业对绿色消费结构的引领,教育业对人力资本、创新能力的培育,生态旅游或水利、环境等公共设施业对生态环境的修复改造等。在目前发展转型期,需要促进产业融合渗透,如互联网与现代化工业、现代化农业融合,不仅拓展了市场,也催生出诸多新业态、新商业模式。

(3)建立生态环境倒逼机制。完善环境监测网络,提高产业环境规制强度,把资源消耗、环境污染、生态效益等指标纳入产业绿色发展评价指标体系中:一方面通过提高技术、环境的门槛与惩罚力度,倒逼企业开展研发活动和技术升级,淘汰落后产能;另一方面通过环境补偿统筹机制,鼓励企业技术创新并给予相应“创新补偿”,在提高生产效率和竞争力的同时实现产业结构优化,促进生态净化。

(4)推进生态文明建设。推进人们生产生活方式、思维模式和价值观念的变革,切实把绿色发展理念融入经济社会发展的各个方面,也是将环境成本有效内部化的过程。譬如出台价格杠杆和税收等政策引导消费,采用绿色科学技术参与生产,培育健康生活方式和绿色生产模式,建设环境友好型社会。

[1]EHRLICH P R,HOLDREN J P.Impact of population growth[J].Science,1971,171(3977):1212-1217.

[2]GROSSMAN G M,KRUEGER A B.Environmental impacts of the north American free trade agreement[R].Cambridge:Working Paper,1991.

[3]PORTER M E,VAN L C.Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship[J].Journal of economic perspectives,1995(9):97-118.

[4]李建兰.发展循环经济实现经济与资源环境协调发展[J].四川行学院学报,2004(06):62-65.

[5]彭建,王仰麟,叶敏婷,常青.区域产业结构变化及其生态环境效应——以云南省丽江市为例[J].地理学报,2005(05):798-806.

[6]刘跃,卜曲,彭春香.中国区域技术创新能力与经济增长质量的关系[J].地域研究与开发,2016(03):1-4+39.

[7]李斌,赵新华.经济结构、技术进步与环境污染——基于中国工业行业数据的分析[J].财经研究,2011(04):112-122.

[8]李博.中国地区技术创新能力与人均碳排放水平——基于省级面板数据的空间计量实证分析[J].软科学,2013(01):26-30.

[9]黄娟,汪明进.科技创新、产业集聚与环境污染[J].山西财经大学学报,2016(04):50-61.

[10]王鹏,谢丽文.污染治理投资、企业技术创新与污染治理效率[J].中国人口·资源与环境,2014(09):51-58.

[11]赵细康.环境政策对技术创新的影响[J].中国地质大学学报(社会科学版),2004(01):24-28.

[12]赵红.环境规制对产业技术创新的影响——基于中国面板数据的实证分析[J].产业经济研究,2008(03):35-40.

[13]王国印,王动.波特假说、环境规制与企业技术创新——对中东部地区的比较分析[J].中国软科学,2011(01):100-112.

[14]沈斌,冯勤.基于可持续发展的环境技术创新及其政策机制[J].科学学与科学技术管理,2004(08):52-55.

[15]HANSEN B E.Threshold effects in non-dynamic panels:estimation,testing,and inference[J].Journal of econometrics,1999,93(2):345-368.

[16]BARRO R J,LEE J W.International comparison of educational attainment[J].Journal of monetary economics,1993(3):363-394.

[17]谢兰云.创新、产业结构与经济增长的门槛效应分析[J].经济理论与经济管理,2015(02):51-59.

[18]单豪杰.中国资本存量K的再估算:1952—2006年[J].数量经济技术经济研究,2008(10):17-31.

[19]陈劲,陈钰芬,余芳珍.FDI对促进我国区域创新能力的影响[J].科研管理,2007(01):7-13.

[20]刘中文,姜小冉,张序萍.我国区域技术创新能力评价指标体系及模型构建[J].技术经济与管理研究,2009(01):32-35.

[21]杨士弘,等.城市生态环境学[M].北京:科学出版社,2003.

[22]刘耀彬,李仁东,张守忠.城市化与生态环境协调标准及其评价模型研究[J].中国软科学,2005(05):140-148.

[23]蔺栋华.生态环境与第三产业[J].生态经济,2001(02):22-26.

[24]李海峥,梁赟玲,BARBARA F,刘智强,王小军.中国人力资本测度与指数构建[J].经济研究,2010(08):42-54.

(责任编辑 沈蓉)

Non-EquilibriumRelationshipBetweenRegionalInnovationAbilityandEcologicalEnvironmentBasedonEconomicThresholdEffect

Yan Xiang1,2,Cheng Changchun1,Jin Wei1,Zhou Liangji1

(1.Business School of Hohai University,Nanjing 211100,China; 2.Business School of Yancheng Teachers University,Yancheng 224002,China)

This paper applies non-dynamic panel threshold regression model of Hansen,based on the panel data of Chinese provincial level from 1998 to 2014,and verifies the non-equilibrium relationship of development between regional innovation ability and ecological environment.The results show that:the positive effect of innovation ability on ecological environment has a significant threshold effect,and the positive stimulating effect is stronger in the eastern than in the central.Using the economic level and industrial structure as the threshold variable respectively,it finds different influence relation curves.In the current background of ecological constraints intensifying in China,we should adhere to the concept of“innovation-driven and ecological priority”,and through enhancing regional innovation capability,we could drive industrial green development,promote inter-industry integration and infiltration,implement mechanism of reversal pressure on ecological environment,and promote construction of ecological civilization,which would be great practical significance to the improvement of China’s ecological environment.

Economic growth;Ecological environment;Innovation ability;Threshold effect

2016年度国家社会科学基金重点项目“长江经济带协调性均衡发展研究”(16AJL015)。

2017-01-04

严 翔(1983-),男,江苏盐城人,博士研究生,讲师;研究方向:区域经济、战略管理。

F204

A