摭谈高考政治全国卷非应选题肢的干扰手法

陈航波(温岭市箬横中学,浙江温岭 317507)

摭谈高考政治全国卷非应选题肢的干扰手法

陈航波(温岭市箬横中学,浙江温岭 317507)

高考政治选择题的非应选题肢,可以归纳为两大类,即表述错误题肢和不合要求题肢。从表述错误题肢的命制看,主要包括对基本概念、基本原理、基本关系、基本政策、辩证逻辑的曲解;从不合要求题肢的命制看,主要包括对题干完整意思和对题干限定条件的曲解。曲解是指故意地、错误地解释文本原意,旨在达到预设的试题难度、区分度和效度,达成考试的选拔性目标。

高考政治;非应选题肢;干扰手法;曲解

2017年高考文综政治全国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ卷,共计36个选择题、144个题肢,除去正确答案包含的题肢,还有78个为非应选题肢(又称“干扰题肢”)。这些非应选题肢,可以归纳为两大类,即表述错误题肢和不合要求题肢。研究这两类非应选题肢,可以梳理出些许高考命题惯用的干扰手法,以供参考。

一、表述错误题肢的干扰手法

表述错误题肢是指知识表述错误、对应选项形成干扰的题肢,逆向选择题除外。常见的干扰手法是对基本概念、基本原理、基本关系、基本政策和辩证逻辑的刻意曲解。当然,为了达到预设的试题难度、区分度和效度,其刻意曲解的痕迹以及迷惑性在程度上必然是有区别的。

(一)对基本概念的曲解

高考政治考查的往往是反映学科特点和整体面貌的重要概念,比如《经济生活》中的商品、货币、市场经济,《政治生活》中的民主、专政、国际关系,《文化生活》中的文化、文明、文化建设,《生活与哲学》中的物质、意识、认识发展,等等,伴随着学科的产生、发展,故称之为“基本概念”。

偷换概念是曲解基本概念的手法之一。人们文化素养的核心是世界观、人生观、价值观,而全国Ⅰ卷19题①“凸显了科学素养在文化素养中的核心地位”,用“科学素养”偷换了“三观”;物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础,而全国Ⅲ卷14题①“劳动者就业是社会存在和发展的基础”,用“劳动者就业”偷换了“物质资料生产方式”。

混淆概念是曲解基本概念的又一手法。直接经验(通过亲身实践获得)、间接经验(通过学习获得)都属于认识,实践是检验认识真理性的唯一标准,一种认识不可能成为另一种认识的检验标准,而全国Ⅰ卷21题②“创业者用直接经验检验专家的间接经验”,显然是将通过亲身实践获得的“直接经验”与“实践”相混淆。又如,全国Ⅱ卷15题④“完善我国生产资料所有制,巩固公有制经济的主导地位”,是将“主导作用”和“主体地位”相混淆。再如,全国Ⅲ卷17题③④“(该代表)行使自治区人大代表的立法权,行使少数民族当家作主的自治权”,是将人大代表的职权与人大的职权相混淆,将少数民族与自治权的行使主体相混淆。

(二)对基本原理的曲解

教材中的基本原理往往都是一些核心知识点,是高考政治的重要考点。一个原理往往由好几句话构成,对基本原理的曲解要么只攻其一点、不及其余,要么针对整个原理的本义。比如,全国Ⅲ卷21题①“社会意识是随着时间的推移而自主变化的”,就是对“社会意识具有相对独立性”这一基本原理的曲解,既巧妙又隐蔽。社会意识具有相对独立性,它有时会落后于社会存在,有时又会先于社会存在而变化、发展,并反作用于社会存在,但从根本上说,社会意识随着社会存在的变化、发展而变化、发展。所以“自主变化”一说显然是对“相对独立性”的刻意曲解,迷惑性很大。

又如,全国Ⅰ卷19题③“强化文化的统一性、缩小文化的差异性”,22题②“正确发挥主观能动性就能消除客观条件的制约”,22题③“事物联系的多样性决定于人类实践活动的多样性”;全国Ⅱ卷20题②“只有赢得市场,优秀传统文化才有价值”;全国Ⅲ卷19题④“革命文化通过大众传媒的传播而具有价值”等题肢,其干扰性均来自于对“客观性原理”的曲解。“客观性原理”是思想政治学科中带有普遍意义的道理,比如《文化生活》中的“文化多样性”“优秀传统文化、革命文化的价值”,《生活与哲学》中的“联系”“客观条件”等,它们都具有客观性,不以人的意志为转移,人们“缩小”“消除”不了,实践活动也决定不了“联系”,优秀传统文化、革命文化的价值是客观存在的,不是只有赢得市场、通过大众传媒的传播才有。

(三)对基本关系的曲解

教材中的基本关系是指重要概念之间的辩证关系,主要是两个概念之间的关系,比如市场调节与宏观调控、政府与公民、继承与创新、物质与意识;也有少量的三个及以上概念之间的关系,比如劳动时间、劳动生产率与商品价值量、商品价值总量之间的关系。

曲解基本关系的常用手法是颠倒关系和混淆关系,当然,颠倒关系实质上也是混淆关系。比如,全国Ⅰ卷23题②“以创新意识作为实践的出发点”,全国Ⅲ卷20题①“互联网思维决定了网络时代社会形态的性质和面貌”,就是颠倒了实践与认识、社会存在与社会意识的关系。又如,全国Ⅱ卷12题①④“依托自主开发提高社会劳动生产率,使商品价值增加”“个别劳动时间大于社会必要劳动时间,商品价值增加”,混淆了社会劳动生产率和商品价值量(不是正比,是反比)、个别劳动时间与单位商品价值(不是正比,是无关)的关系。

(四)对基本政策的曲解

高考政治选择题中的有些题肢是找不到教材原文的,但又是学生应该熟悉的、属于党和国家大政方针范畴的内容。非应选项题肢中对基本政策的曲解主要表现为方向背离和与事实不符。比如,全国Ⅰ卷18题④“中国已逐步成为协调亚太地区各国间安全事务的中心”,全国Ⅱ卷15题③“促进央企强强联合,提高国有经济在国民经济中的比重”,16题②“乡镇政府没有管理农村公共事务的职能”,全国Ⅲ卷16题②“拓展政府的基本职能,健全公共服务体系”等题肢,就属于对国家大政方针的曲解。中国奉行独立自主的和平外交政策,积极负责地承担相应的国际责任,但不称霸、不结盟,“中国已逐步成为协调亚太地区各国间安全事务的中心”既是对我国外交政策的背离,又是对客观事实的夸大其词;促进央企联合重组,并未动摇我国以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,“提高国有经济的比重”这一说法是对国家政策的背离;乡镇政府具有管理农村公共事务的职能,政府职能是法定的,不能随意拓展和缩小。

(五)对辩证逻辑的曲解

世界是普遍联系、变化发展的,矛盾双方既对立又统一,从而推动事物的运动、变化和发展。我们必须把握、研究事物的整体,从事物自身矛盾、运动、变化和发展来观察它,把握它,只有这样,才能认识客观世界的本质。对辩证逻辑的曲解是代之以形而上学的方式描述事物。比如,全国Ⅱ卷22题④“发展理念变革意味着消除以往发展理念的影响”,21题②③“认识主体对于获得真理性认识没有影响,不成功的实践对认识的发展没有价值”,这是一种形而上学的否定观,割断了事物的联系,又使发展中断。又如,全国Ⅱ卷20题③“只要引入流行元素,优秀传统文化就能很好地传承”,23题①“有什么样的价值观就有什么样的真理观”,23题②“有正确的价值观引导,就能把握社会发展的规律”,全国Ⅲ卷21题③“社会意识的变化总是滞后于社会存在的变化”,都属于“是就是,不是就不是;除此之外,都是鬼话”的形而上学观点。非此即彼,如此绝对,哪有放飞思想的机会!

二、不合要求题肢的干扰手法

选择题题肢中,有些题肢并不存在知识表述的错误,但却不能成为正确选项,原因就在于这些题肢不符合题干的相关要求,即不合题意。这是命题者曲解题干造成的。

(一)对题干完整意思的曲解

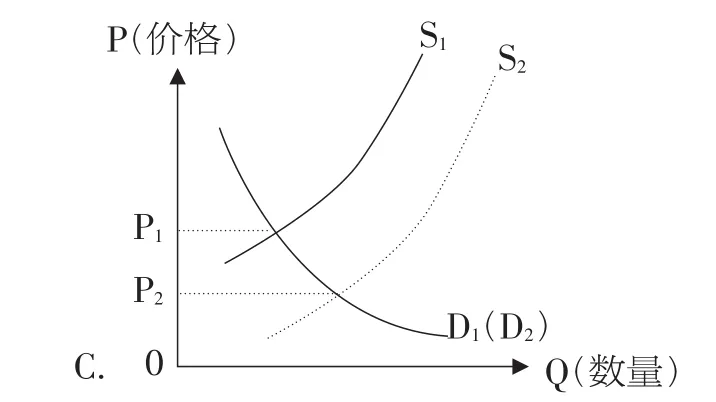

大多数选择题是以全部题干材料作为设问基础的,这些题目通常用“这一(些)做法/事例/举动/举措/论述/现象/原则/改革”“上述行动/论断”“这表明”“这是因为”等进行设问。把握这些题目的答题指向,必须对题干材料进行全面而准确的分析。简单的材料,要逐句逐字研判;较为复杂的材料,还要分层解读、多角度剖析,做到不漏一点、不失一处、包含全面、突出中心。因为,以偏概全、一孔之见等是对题干完整意思进行曲解的惯用手法。比如,全国Ⅲ卷13题,题干所给文字材料包含两层意思:“因钢铁行业复苏,导致对铁矿石需求增加”,说明需求曲线应该向右平移;“在此背景下,占全球70%以上市场份额的四大矿产企业不断增产”,说明供给增加,供给曲线应该向右平移。而C选项(如下图)只反映了其中一层意思,不符合题意,故不选。

(二)对题干限定条件的曲解

任何一道选择题,对应选题肢的选择就意味着对其他题肢的排斥。为了确保正确选项的唯一性,设置相关限定条件是必备要素。所以,在审题时,我们要高度重视限定条件,如:主体(厂商、企业、群众、党、政府、监察委员会、社区、多民族地区等)、知识范围(认识论、价值观、唯物辩证法道理、哲学方法论、文化意义等)、时空(某一具体年份、80多年来、传承千百年、新一轮、党的十八大以来、某省某地某社区、某某周年大会上等)、程度(积极意义、主要目的、主要理由、合理解释等)、关系(甲→乙、乙→甲、甲←→乙等)、关键字眼(以发行债券方式支持扶贫、共同但有区别、非金融类直接投资等)、设问角度(意义、理由、依据、表明等)。因为曲解题干中的限定条件是设置不合要求题肢的高频手法。

比如,(全国Ⅲ卷18题)2017年1月,根据中共中央关于国家监察体制改革试点方案和全国人大常委会的决定,北京市、山西省、浙江省的人民代表大会分别产生监察委员会。新的监察委员会与党的纪律检查委员会合署办公,整合政府、检察等部门的监察力量,将人大、政协、法院、检察院及其他公共部门纳入监察范围。这一改革旨在

①实现对国家公职人员的监察全覆盖 ②清除公共部门滋生腐败的社会土壤 ③建立集中统一、权威高效的监察体系 ④搭建群众直接监督公共权力的新平台

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

本题主要考查的是对权力进行制约和监督,题干中的主体是新的监察委员会(由人大产生,将人大、政协、法院、检察院及其他公共部门纳入监察范围),未涉及其他主体(如群众等)的监督方式,显然②④两个题肢是对题干限定条件的曲解,不符合题意。

另外,全国Ⅱ卷18题题肢③“实现了多民族地区社区组织的自我完善”也比较典型,将题干中的主体“有多个民族居住的某社区”曲解为“多民族地区”,显然不合题意。

又如,(全国Ⅱ卷23题)习近平在纪念红军长征胜利80周年大会上发表讲话强调,理想信念的坚定,来自思想理论的坚定。中国共产党人的理想信念,建立在马克思主义科学真理的基础之上,建立在马克思主义揭示的人类社会发展规律的基础之上,建立在为最广大人民谋利益的崇高价值的基础之上。上述论断蕴含的价值观道理是

①有什么样的价值观就有什么样的真理观 ②有正确的价值观引导,就能把握社会发展的规律 ③只有遵循社会发展的客观规律,才能树立正确的价值观 ④最广大人民的根本利益是衡量价值观正确与否的最高标准

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

解答本题,关键在于分析理清材料中蕴含的三对关系:理想信念—科学真理观;理想信念—人类社会发展规律;理想信念—为最广大人民谋利益的崇高价值。材料体现的是真理观影响价值观,题肢①是对题干所蕴含的关系这一限定条件的曲解,不符合题意。当然,题肢①同时存在知识表述错误,因为价值观不能决定真理观。

再如,(全国Ⅲ卷15题)2016年,我国境内投资者对全球164个国家和地区进行了非金融类直接投资,累计实现投资11299.2亿人民币,居世界第二位,近10年平均增幅超过25%。中国对外投资蓬勃发展的积极意义在于

①减少中国外汇储备规模,降低汇率风险 ②促进投资对象国的就业增长和经济发展 ③推进经济全球化和资本市场一体化发展 ④实现中国企业“走出去”,提高国际化经营能力

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

题肢③的迷惑性来自于对“非金融类直接投资”这一关键字眼的曲解。对外投资分为金融类对外投资和非金融类对外投资,金融类对外投资是指境内投资者直接向境外金融企业的投资,包括货币金融服务业、证券业、保险业和其他金融类四个项目,一般属于间接投资;非金融类对外投资是指境内投资者向境外非金融类企业的投资,一般属于直接投资。

资本市场是期限在一年以上各种资金借贷和证券交易的场所,主要包括中长期信贷市场与证券市场。证券市场是股票、债券、基金等有价证券发行和交易的场所,是资本市场的主要部分和典型形态。显然,非金融类直接投资的蓬勃发展与资本市场一体化没有直接关联。

“金融类”,还是“非金融类”,一字之差,题意和答案可能就会翻转。抠住关键字眼,太要紧了!

命制试题,采取各种干扰手法,这是命题者的招数,本文列举,可能只是冰山一角。“见招拆招”,那是考生需要具备的技能和修为。也正是在这命题“出招”与解题“拆招”的对立统一中,试题的质量和考生的素质得以不断提升。