《道德与法治》学科学生思辨力培养探索

郑乐安(宁波市春晓中学,浙江宁波 315000)

《道德与法治》学科学生思辨力培养探索

郑乐安(宁波市春晓中学,浙江宁波 315000)

根据《道德与法治》的学科特点以及当前对核心素养的现实诉求,思辨力成为《道德与法治》课程学习的关键能力。它是一个人辩证思维、独立思考的能力,是学生发展核心素养的着力点。为此,教师需要在教学过程中培养学生的思辨能力,让学生通过课堂及课后的学习,养成敢于思辨、慎于思辨、善于思辨、巧于思辨的习惯,从而促进他们的全面发展,提高课堂效果。

道德与法治;思辨力;策略;情境

一、缘起:脆弱不堪的学生思辨力

笔者在七年级《道德与法治》听课过程中发现,部分教师在课堂教学中,忽视对学生思辨能力的培养,主要表现在:

[现象一]“教材”的诱惑

七年级上册第一单元第三课“认识自己”教学片段:

师:不同的人对我们的评价会各不相同,你如何对待这些评价?

(本以为问题非常简单,然而当时只有两位学生举手,也仅仅是快速地把教材30页“方法与技能”中“正确对待他人评价的方法”朗读了一遍而已)

在传统的教学观念中,教学就是一个你问我答,寻找答案的过程,这一过程是否完美取决于是否找到了标准答案,由此也使得部分学生形成了思维的惰性,习惯于从书本上寻找最标准的答案。另一方面,当前一部分教师在观念上仍然未摆脱教科书的束缚,将之视为唯一的权威。

[现象二]“友谊”的困惑

七年级上册第二单元第四课“深深浅浅话友谊”教学片段:

师:请同学来辨析一下这两种观点。古人云:“君子之交淡如水。”也有人说:“多个朋友多条路。”

(学生讨论热烈,教师让两位学生回答)

生 11:教材右图中女生的观点是错误的,功利性太强。

生 22:友谊应该是纯真的,不能互相利用,因此我们要信奉“君子之交淡如水”。

(学生自始至终没有对“多个朋友多条路”进行评析,教师也没有讲解)

对于初二的学生来讲,在思维发展的全面性和深度上毕竟是有限的,教师应时刻关注学生思维发展的全面性和深刻性,及时给予思维的点拨,启迪学生质疑和深思。

[现象三]“生命”的迷茫

七年级上册第四单元第八课“生命可以永恒吗”教学片段:

师:每个人的最终结局都是死亡,那为什么我们还要活着?

(本想在讨论交流中引领学生对生命的意义和价值进行思考,初步体会“向死而生”的境界,体验“活着的感动”,感激生命的获得,可学生一下子蒙了,不知从何谈起)

对于“生命”这样的话题,需要更多地引入学生自身的知识和经验,创造同伴思维碰撞的机会,在没有任何铺垫的前提下,要打开学生的思维必定是不容易的。

综上所述,当前《道德与法治》学习中存在的思辨能力缺乏的现象,究其原因不外乎教学方式陈旧、思辨意识欠缺、思辨氛围缺乏、评价方式单一。因此,教师应搭建激发学生思辨的平台,启迪学生的质疑、省思,从而提升道德认知,增强法治意识,促进道德实践,学会尊法守法用法。

二、追问:《道德与法治》学科需要怎样的思辨力

所谓的思辨,即“思考辨析”,而思辨力则是指“思考辨析的能力”。思辨力不但是思维方式的体现,更是学生思维品质的表征。《道德与法治》学科教学,教师要引导运用分析与比较、甄别与选择、归纳与演绎以及综合与质疑等思维方法,对具体事物、现象等做出推理、判断、分析与评价。

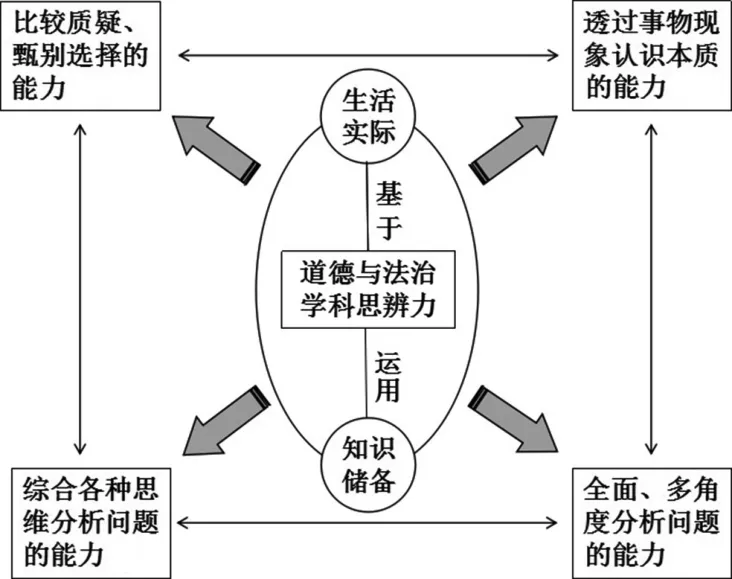

具体而言,《道德与法治》学科追求的思辨力是基于生活实际、运用知识储备的过程中,逐渐形成的以下四种主要能力,这四种能力构成一个统一体,是思辨力在不同方面的显现(见图示)。

三、践行:如何实现思辨力的有效培养

思辨力作为学生核心素养的关键构成,其缺失必将影响初中道德与法治课程目标的实现,进而影响学生核心素养的形成。为此,教师有必要针对初中道德与法治课堂中思辨缺席的现状采取相应的措施和策略。

1.营造民主和谐的互动氛围,让学生敢于思辨

教师的日常课堂教学活动更多时候应该是一种师生互动、生生互动的活动。在此过程中,教师要积极创造具有思辨氛围的师生互动,与学生真诚交流,将学生内心想法调动出来,鼓励学生多思、多问、多辩,有意识地引导学生独立思考问题、分析探究问题,并积极鼓励学生质疑权威,发表自己的见解,逐渐形成批判性思维气质。

在教学“爱在家人间”时,笔者创设了这样的情景剧与交流话题:

爱的插曲——误解爱

(周日的一个下午,宁宁要和同学出去打篮球)

宁宁:妈,我出去打球了。

妈妈:出去打球,作业做完了?

宁宁:就差一点,晚上再做,打球跟同学早约好的。

妈妈:不准去,你看徐阿姨家辉辉,每次考试都数一数二,还整天抓紧时间学习呢!哪像你作业没做完就想出去玩,再玩下去将来你只能去要饭……

宁宁:烦死了!整天辉辉、辉辉的,那你把他当儿子去好了,谁让你们把我生出来的!

爸爸:你什么态度?今天你要敢去打球,试试。

宁宁:我偏要去!就要去!

师:你想爸爸会怎么做?

(宁宁被爸爸打了一耳光,愤然摔门而去)

师:这是发生在宁宁同学和爸爸妈妈之间的冲突。这个场景大家觉得熟悉吗?同学们,你们被父母打过吗?当时你的感受是怎样的?(生气、伤心、委屈、怨恨)

师追问:你有想过父母是怀着怎样的心情打你的吗?

(播放著名女作家毕淑敏的散文《孩子,我为什么打你?》)

师:望子成龙、望女成凤是所有父母的共同心愿,作为宁宁应该理解妈妈的一片苦心。理解是两颗心的敞开,理解是互相的,搭建起这两颗心之间的桥梁就是沟通。

教学中教师选取学生生活中最容易与父母发生矛盾冲突的典型事例,使学生感同身受,有话可说。教师自始至终都微笑面对学生,鼓励学生各抒己见,勇敢表达自己的观点,对学生发表的独特看法或观点予以肯定和表扬,而对不足之处加以引导和更正。对学生讲到的父母也有做得不好的地方,教师进行肯定:作为父母也应该多从子女的角度想一想,宁宁学习了一星期已经很辛苦了,周末放松放松也是应该的,而且答应了同学,也不能失信于人。这样的互动交流,使学生思维更加活跃,进而更好地感受思辨。

2.明晰学科呈现的核心概念,让学生慎于思辨

概念学习是道德与法治课堂的重要组成部分。只有掌握了道德与法治的核心概念,学生才能真正认清具体问题的本来面目,使思辨真正内化于心。可以说明晰道德与法治学科核心概念是进行学科思辨、体现思辨缜密性的重要依据。

笔者在上“青春飞扬”时,对本课的核心概念“自信”“自强”的学习进行了这样的设计:

(播放《鹰的重生》视频)

师:看了这段视频,实现蜕变重生的鹰有哪些精神品质值得我们学习?

生 11:自信,它相信自己能够完成蜕变,然后努力去实现。

生 22:敢于面对挑战,甘愿承受痛苦和磨难。

生 33:不怕困难,具有坚强的意志和自强的品质。

生 44:具有进取精神,永不放弃。

生 55:在这150天漫长的蜕变中,鹰具有持久坚持的品质。

师:大家看到了鹰身上自信、自强的品质,这也是我们每个人做每件事情都需要的品质。自信是一种信念,自强是一种精神。自信就是自己相信自己能做成一件事,自强就是自己奋发图强将这件事做成。那么自信与自强有什么关系呢?

生 66:一个人只有自信了,才会相信自己能做成一件事,也只有这样他才有信心去坚持。

生 77:一个人只有有了自强不息的精神,才会取得成功,取得成功后也会变得更加自信。

师:自信是自强的前提,自强会让人更自信。

“青春飞扬”一课的落脚点是引导学生寻找青春飞扬的力量,点燃自信的青春热情,树立自强的青春态度,为青春插上飞翔的翅膀。对于“自信”“自强”概念的理解是达成这一目标的前提。教学中笔者通过播放“鹰的重生”视频,展现雄鹰精彩的生命蜕变,引导学生思考“完成蜕变重生的鹰身上具有的精神品质”,从学生的感悟体验中得出鹰具有自信、自强的品质。对于这两个核心概念的解读,教师紧紧抓住关键词简化概念:自信即“自己相信自己”,自强即“自己奋发图强”,进而引发学生辩证思考二者的关系:自信是自强的前提,失去自信就难以做到自强;自强会让人变得更加自信。一个人只有自信而又自强,才能鼓起奋飞的双翼,像鹰一样展翅飞翔。

3.设置思维碰撞的两难问题,让学生善于思辨

在教学中,教师必须善于根据学生的知识水平、心理特点和思想上的焦点,设计一些富有挑战性的问题,引发推理、分析、综合等较高层次思维活动,激发学生积极思考,通过问题的设置,辨析现实生活中的价值冲突,在思维激荡中内化道德的要求。

例如在教学“少年有梦”时,笔者设置了这样一些问题,启发学生思考:

师:我们大家都有自己的梦想,只是有的人的梦想是长远的,有的人的梦想是近期的;有的人的梦想最终得以实现了,而有的人的梦想可能终其一生也没能实现。那么如果梦想不能实现,梦想还有意义吗?

生 11:是有意义的,有梦想至少有努力的方向,不管最终是否实现,至少努力过,在这个过程中能收获个人的成长,也不会让自己后悔。

生 22:实现梦想是我们努力的原因,如果梦想不能实现,那就等同于空想,努力了也白努力,所以这样的梦想就没有意义。

“梦想不能实现,梦想还有意义吗?”这是基于真实情境下的冲突问题,现实中,我们设立的梦想或大或小,或易达成或难实现,但是梦想设定的意义是让人有努力的方向,在实现梦想的道路上不断提升自我、成就自我,即使最终梦想没有实现,但至少也离梦想更近了一步。真实的抉择之下,是学生对梦想意义最朴素、最真诚的体悟。这一两难问题情境的创设,启发学生积极思维,激发学生学习兴趣,在探索过程中提高他们的思辨能力。

4.优化综合开放的多维评价,让学生巧于思辨

对《道德与法治》课的评价目前更多的是纸笔测试,单一的测评方式容易导致学生思维的惰性、肤浅性、片面性。为此,需要精心设计评价的方式和维度,注重对学生灵活运用知识能力、综合分析问题能力、批判性思维水平以及独立思考解决问题能力的考查。

同时教师要丰富作业类型,在这一过程中强化思辨技能。如创编启发引导型、问题辨析型、热点讨论型、课题调查型、头脑风暴型等各类题型,激发学生的学习兴趣,注重知识、能力、价值的统一,推动学生的多元发展。

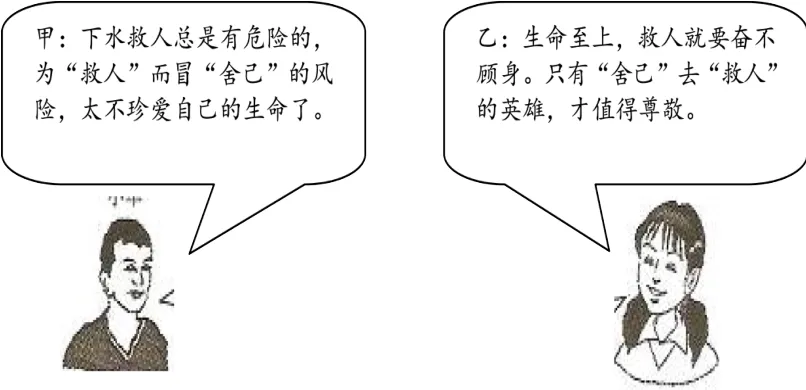

教师也需要精心设计一些有思维冲突的课堂情境和作业情境,激发学生思辨的活力。如针对遇见有人溺水,要不要奋力抢救的问题,生活中,下水救人者献出生命不乏其例。其中有的不会游泳,却毅然跳入水中,“舍己”也未必能“救人”。这也不断引发社会讨论,为救他人而牺牲自己值不值?为此可以设计如下讨论:

这样的设计突出能力导向,深入挖掘素材有效信息和设问蕴含的思维内涵,关注问题的思辨性,考查学生对材料信息的提取、对比、概括能力,从思维维度上说,有纵向深入,也有横向关联,以此考查学生综合思维能力。

正如爱因斯坦所言:“被放在首要位置的永远是独立思考和判断的总体能力的培养,而不是获取特定的知识。”著名教育家赞可夫也说教会学生思考,这对学生来说是一生最有价值的本钱。因此,培养学生的思辨能力,是提高学生核心素养的有效途径,也是教师立足于课堂的明智选择。