浙江建设消费大省的思考与对策

浙江省商务厅课题组

(浙江省商务厅,浙江 杭州 310006)

服务经济

浙江建设消费大省的思考与对策

浙江省商务厅课题组

(浙江省商务厅,浙江 杭州 310006)

消费是国民经济发展的重要环节,随着我国经济发展方式从投资驱动型向消费驱动型的转变,消费对经济的贡献率逐年提高,并稳居高位。文章总结近年来浙江省消费市场运行的情况及特点,分析当前消费领域存在的主要问题,并从政府视角提出强化消费促进、加快消费大省建设的举措。

消费经济;消费供给;流通经济;浙江经济

消费作为最终需求,是拉动经济增长最基础、最持久的动力。当前,浙江已进入消费需求持续增长、消费结构加快升级以及消费拉动经济作用明显增强的重要阶段,消费对经济增长的“稳定器”和“压舱石”作用日益凸显,两者互为因果,相互作用。消费稳,经济稳定;经济稳,则消费繁荣。因此,建设消费大省既是更好发挥消费引领作用,加快培育并形成经济发展新供给、新动力的必然要求,也是保障改善民生、更好增强人民群众幸福感和获得感的重要举措。新常态下浙江的主力消费群体、消费偏好和消费结构正在发生深刻变革,做好引导消费、便利消费和保障消费的文章,千方百计扩大消费,是加快新旧动能接续转换、增强经济社会发展内生动力、引领产业升级、更好地服务和改善民生、扩大就业、带动城乡区域一体化发展以及推进富强浙江建设的必由之路。

一、浙江省消费总体情况及特点

近年来,全省消费市场运行呈“总体平稳、稳中向好”态势,消费供给不断优化,规模再创新高,结构向品质化、多元化和个性化方向升级,消费对经济增长的贡献稳步提高。

(一)消费规模持续扩大

2016年浙江社会消费品零售总额首次突破2万亿大关,达21 970亿元,居全国第四位,近五年年均增长12.8%;人均社会消费品零售总额39 666元,仅次于北京、上海,连续11年位居全国各省(区)第一位。网络消费高速增长,2016年全省网络零售额10 307亿元,居全国第二位,是2010年的20.6倍,“十二五”期间平均年增长63.3%*文内数据源于历年《浙江省统计年鉴》和浙江省统计局官方网站。。

(二)消费结构不断优化

传统吃穿类商品消费支出占比逐年下降, 以教育、文化和娱乐为代表的服务消费占总消费的比重逐步提高。在2016年全省居民人均生活八大类消费支出中,教育、文化和娱乐支出同比增长15.1%,增速居首位,分别比吃、穿、住类等物质消费支出增速高8.8、20.1和12.3个百分点,占总消费支出的比重为10.9%,较上年提高0.9个百分点,对消费支出增长的贡献率达26.0%。

(三)消费网络不断完善

以核心商圈为龙头、区域商业服务中心为骨干和社区商业服务网点为基础的城市消费服务网络基本形成。2015年共有5 000平方米以上的大型商业网点1 545个,商业综合体188家,餐饮网点13.6万个,建成商业特色街(区)203条,家政服务平台15个。农村现代消费网络初步建立,连锁便利店行政村覆盖率93.7%,名列全国第一。

(四)消费潜力稳步提升

2016年全省居民人均可支配收入38 529元,同比名义增长8.4%,仅次于上海、北京,城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入分别连续16年和32年位居全国各省(区)第一。城乡居民收入趋于均衡,2016年收入比为2.07∶1,明显优于全国平均水平。全省居民人均生活消费支出比全国平均水平(17 111元)高8 416元,居全国31个省(区、市)第四位,各省(区)第一。

(五)消费贡献更加凸显

2016年全省批零住餐业增加值6 695.4亿元,占全省GDP的14.4%,占服务业的27.9%,是仅次于工业的国民经济第二大产业部门;2015年最终消费率48.8%,对经济增长贡献率为57.9%(按可比价计算)。2015年批零住餐业实现投资642.98亿元,占全省固定资产投资总额的2.4%;2015年吸纳就业629.73万人,占全省就业总数的16.9%,占第三产业就业的43.8%,可见消费的综合贡献更加突出。

二、消费市场存在的问题

(一)扩消费新动能有待培育

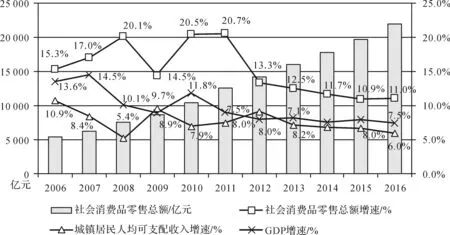

1.居民收入增速有所放缓。随着传统增收因素力度的减弱和基数的不断升高,浙江居民实际收入总体增幅长期低于同期GDP增速(见图1)。“十五”和“十一五”时期,浙江GDP年均增速分别为13.0%和11.9%,比同期城乡居民人均可支配收入年均实际增速分别高1.7、5.6和3.7、3.5个百分点;“十二五”时期,浙江全体居民和城镇居民人均可支配收入年均实际增长8.0%和7.5%,落后同期全省GDP年均增速0.2和0.7个百分点。

图1 浙江社会消费品零售总额、GDP、城镇居民人均可支配收入增幅变化图

2.社会保障体系有待完善。浙江社保覆盖面和水平有待进一步提高,作为主力消费群体的中产阶层收入稳定性有待提升,住房、教育、医疗和养老成本相对较高,对居民即期消费与未来预期产生挤出效应。

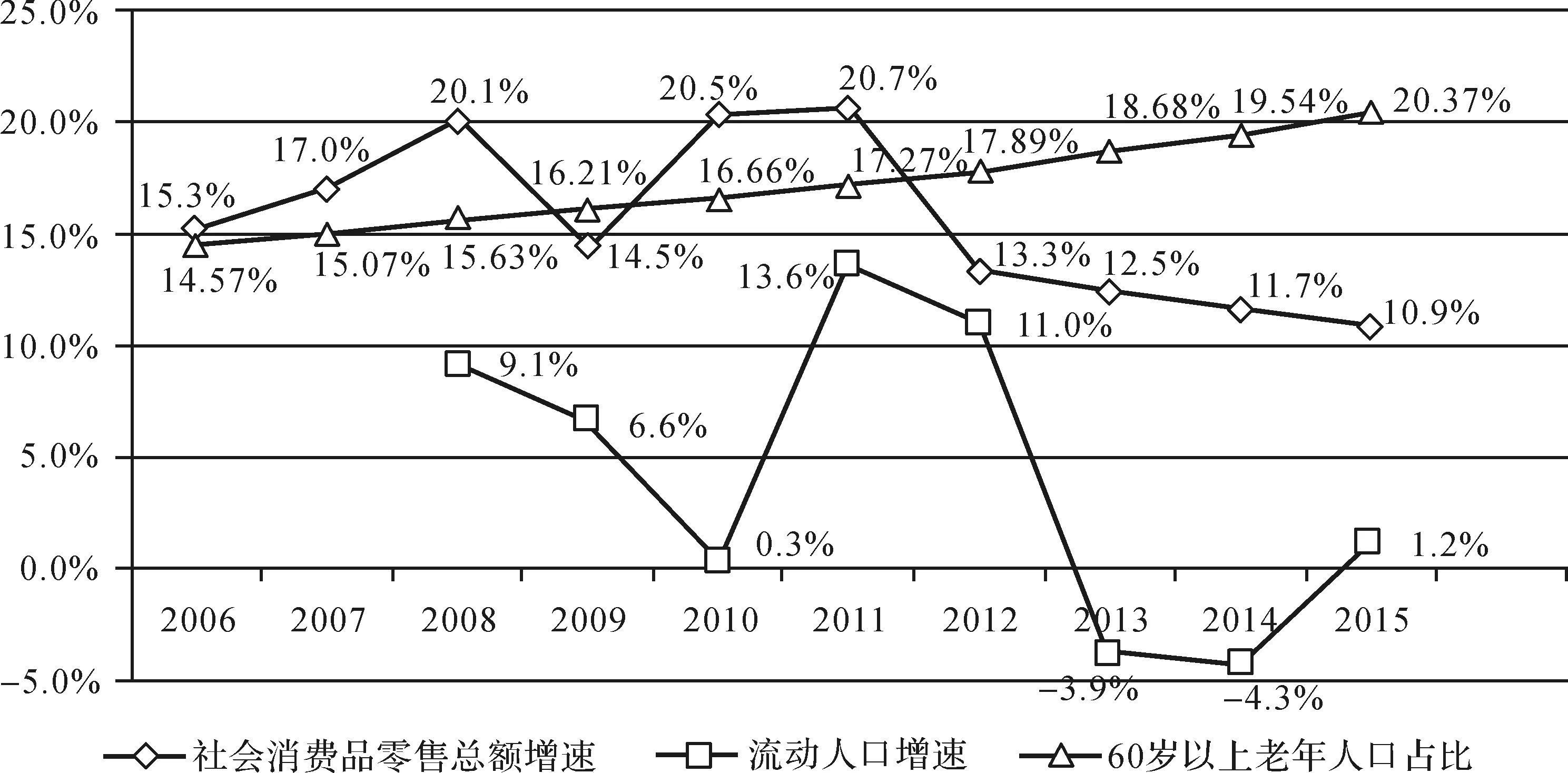

3.人口结构变化制约消费体量保持高速增长。随着浙江产业升级加速,外来人口流入逐渐减少,导致生活必需品市场需求趋缓。来自浙江省公安厅的数据显示,省外流动人口稳中有降,从2012年的2 110万下降到2015年的1 997万。同时人口老龄化加速,且高龄老人增速快于老年人口增速。2015年,全省60岁及以上常住老年人口已达992.5万人,占总人口的20.4%,未来加速趋势明显(见图2)。而针对老龄群体的健康养老产业尚处于培育阶段,制约了老龄市场消费潜力的释放。

图2 浙江社会消费品零售总额、流动人口、60岁以上老年人口变化图

(二)消费供给结构亟待优化

1.消费有效供给不足。近年来消费升级趋势不断加快,但浙江制造升级步伐及“品质浙货”供给仍明显落后于广大居民尤其是新兴年轻群体消费的需求,供需两端不适应、不匹配的结构性矛盾较为突出,成为中高端消费外流的重要因素。

2.消费服务网络便利性有待增强。商业网点规划落地难,导致城乡网点供给失衡,制约社区消费和农村消费市场潜力的释放。

3.消费基础设施建设薄弱。公益性农批市场、物流分拨中心等流通基础设施建设投入不足,物流效率低、成本高的问题未有根本改善。

(三)消费促进体系基础薄弱

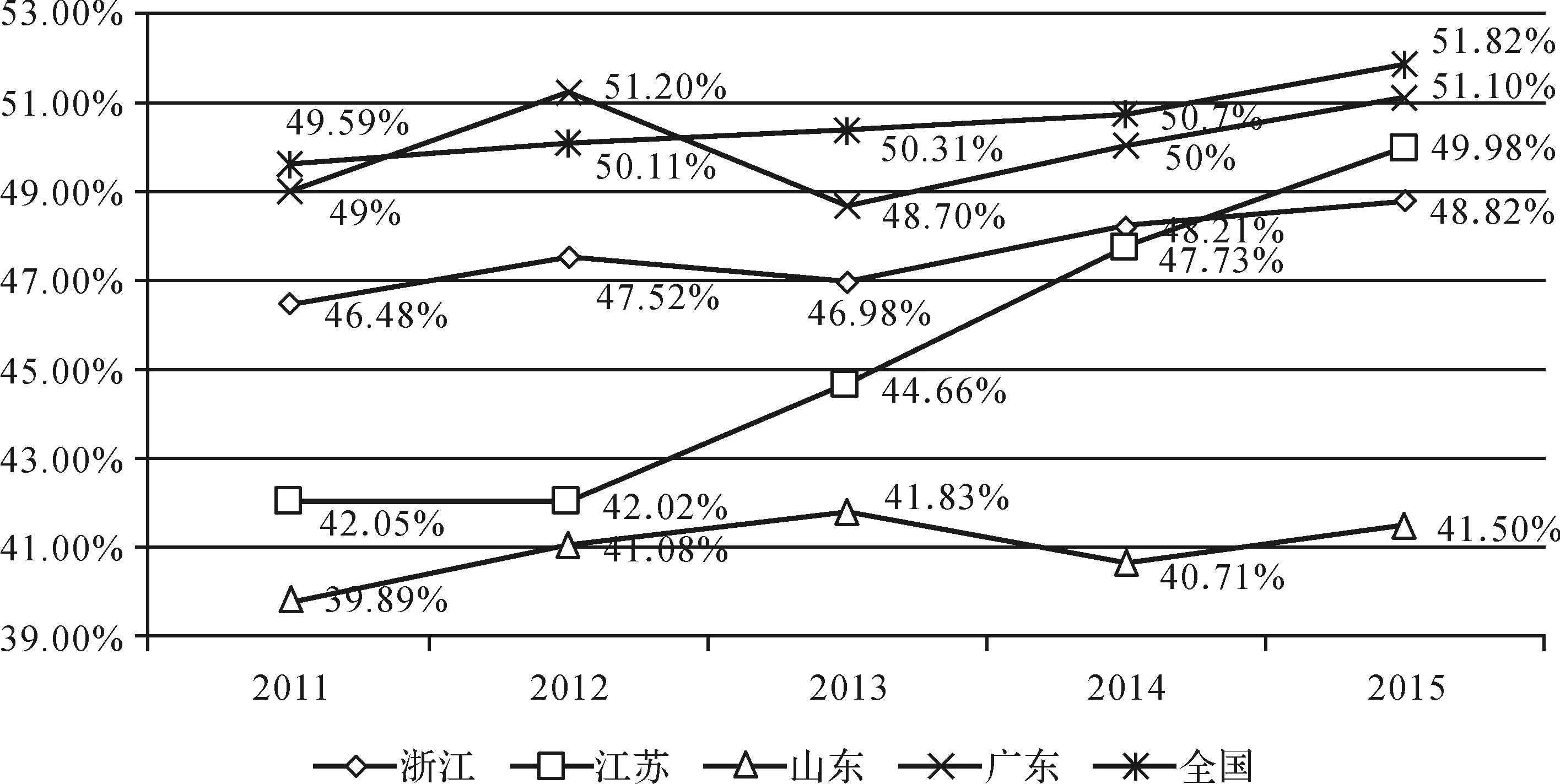

1.要素保障有待增强。消费已成为浙江经济增长的第一拉动力,2011—2015年浙江最终消费率(见图3)逐年提升,但财政投入与消费对经济的贡献程度明显不匹配,省级财政专项资金中用于即期消费促进的只有省商务厅用于支持举办浙江金秋购物节的360万元,各级政府对促消费工作的重视程度亟待提高。

图3 全国及部分发达省份最终消费率变化图

2.工作机制有待健全。从纵向看,除省一级和部分地市政府外,大多数县市尚未建立消费促进工作的机制。从横向看,省流通与消费工作小组尚未建立定期促进消费工作机制,部门责任分工有待明确,通常是商务部门单兵作战,未能形成工作合力。

3.政策体系有待完善。浙江消费政策理论研究基础薄弱,缺乏促进消费的中长期战略顶层设计,现有基于需求侧的扩大消费政策明显偏少,消费税等直接税比重偏低,固化了重生产、轻消费的传统发展模式。

(四)消费统计制度有待完善

随着汽车等大宗商品消费趋于饱和(2016年全省每百户家用汽车拥有量达45.2辆),当前消费热点更多向旅游、文化、教育和养老等服务消费转移,80后、90后渐成消费群体的主力,而现行以社会商品零售总额为核心的消费统计制度,只反映了传统实物商品消费(含餐饮消费)情况,难以全面客观地反映消费市场的真实情况。

(五)消费环境有待改善

消费领域政策法规和行业标准不够健全,制假售假的违法成本过低,诚信经营、质量为先的社会氛围未完全树立,假冒伪劣、虚假宣传等问题仍较为突出。加上消费者维权成本高,举证难、鉴定难、解决难和执行难的情况时有发生,阻碍了良好消费环境的形成。

三、建设消费大省的路径

为顺应消费升级新趋势,推动消费规模扩大和结构升级,不断增强消费对经济增长的贡献,预计到2020年,浙江省要基本形成政策完善、制度健全、协作密切与保障有力的消费促进体系;建立起城乡一体、布局合理、模式创新、竞争有序及融合发展的现代消费服务网络;营造秩序规范、诚信经营和放心消费的良好环境,政策法规和行业标准进一步完善;以品质浙货建设为载体,培育一批高质量的浙江“商品+服务”品牌,丰富居民多元化、多层次的消费选择;以消费指数编制发布为抓手,打造浙江消费风向标与晴雨表。要实现以上目标,应从以下七个方面着手促进消费领域的改革与发展。

(一)着力提升消费能力

1.深化收入分配改革。建立和完善收入增长的长效机制,实现城乡居民收入水平提升与经济增长同步,劳动者报酬增加与生产率提高同步,逐步增加财产性收入,稳定居民消费预期。加大再分配改革力度,提升普通劳动者特别是中低收入者的收入水平和消费能力,构建“橄榄型”的居民收入分配格局。

2.大力支持就业创业。实施更加积极的就业政策,逐步构建劳动者终身职业培训体系,加强公共就业服务体系建设。积极推进大众创业、万众创新,加快建立以市场需求为导向的创业生态,鼓励大众创业者应用新技术、开发新产品、创造新需求、培育新市场、打造新业态,以创新创业促进大众创收增收,激发和释放新的消费增长潜力。

3.完善社会保障制度。按照精算平衡原则,建立更加公平、更可持续的社会保障制度,逐步提高待遇水平和覆盖面。提高城乡居民医疗保险政府补助标准,落实医保精准扶贫济困保障政策,合理控制医疗费用增长,稳步提高医疗保障水平。规范基层医疗卫生机构,为养老机构、居家老年人提供上门服务的医疗和护理服务项目,将符合规定的医疗费用纳入医保支付范围,减轻城乡居民就医的负担。

(二)优化消费供给结构

1.扩大“品质浙货”消费。实施“三名”工程,加大“品质浙货”培育力度,丰富品牌文化内涵,推动老字号传承创新发展。发挥流通引导生产的作用,加快“10+1”传统产业改造提升,培育和壮大战略性新兴产业,引导浙江制造企业注重智能化、柔性化设计和生产,更好地满足多样化、个性化和智能化的消费需求。支持浙江优势产业集群拓展省内市场,探索精品浙货集合体验店建设试点,创新扩大有效供给。深化“浙江名品进名店”试点,在全省更多城市复制推广试点成功经验,推动一批浙江名优特新产品进入知名百货商场、超市和电商平台,并设立特色品牌专柜专区。加大对浙江名优特新产品的宣传推广,整合品质展会活动,鼓励举办更多浙江品牌推介会,探索开展浙江老字号巡回展活动。

2.健全城乡消费网络。优化城乡商业网点布局,完善便民消费设施供给,有序发展城市综合体、购物中心、商贸会展和酒店宾馆等,推进成熟商圈上档升级,加快新兴商圈和社区便民商圈的建设,完善消费业态,形成一站式综合性消费平台。优化商圈路网布局,完善地下地面停车设施。培育一批特色商业街(美食、夜市街区),加快建设创意产业集聚区,完善文化、体育等消费设施,不断满足城乡居民特色化、个性化和多元化的消费需求。开展现代商贸特色镇建设试点,提升商贸流通现代化水平,大力发展农村电子商务,畅通农村消费渠道。

3.完善消费基础设施。提升流通环节效率,构建融合型、共享型和智慧型的流通网络,加快物流信息化、标准化和社会化发展,深化杭州国家级物流标准化试点及省级城市共同配送试点建设,支持托盘等标准化物流设施设备应用和第三方物流企业为商户提供共同配送服务;支持大型商贸企业自建配送中心,开展连锁门店集中配送。加快公益性农产品批发市场、物流分拨中心等流通基础设施建设,引导农产品批发市场改造升级。加强跨区域农产品冷链物流设施建设,健全覆盖农产品采收、产地处理、贮藏、加工、运输和销售等环节的冷链物流体系。

(三)着力打造工作载体

1.培育消费促销平台。做强消费促进月和金秋购物节等促销平台,加强与阿里等主要电商平台的合作,加快线上线下融合互动,办好中华老字号精品博览会、中国(浙江)国际养老服务业博览会、浙江餐饮美食博览会暨厨师节和汽车特色展等重点展会。指导各地依托特色产业,利用重大节庆假日,组织形式多样的促销活动,策划实施一批购物、美食、会展、旅游休闲、文体和住房等消费活动,培育一批影响力大、带动力强的促销活动平台。大力发展“月光经济”,打造特色鲜明、功能完备和服务优质的品质夜市,推进夜间经济发展。

2.培育发展消费金融。鼓励银行等金融机构设立专营消费信贷部门,提高消费信贷业务的专业化程度,积极支持发展消费金融公司、住房储蓄银行等金融机构,完善消费金融体系,激发消费潜能。鼓励金融机构创新金融产品和服务,支持线上互联网消费。做好新型城镇化过程中的消费金融服务工作,大力培育农村地区消费金融需求。着力推进用卡环境建设,大力发展手机银行、移动支付和快捷支付等支付方式,提升居民缴费、金融消费的便利性。完善社会信用管理体系,夯实消费金融持久发展的基础。

3.创新“互联网+消费”模式。实施创新驱动战略,积极运用互联网、大数据等技术推动消费模式、商业技术的创新,促进现代新兴消费加快发展。加快批发零售业改造提升,创新发展O2O模式,探索在有条件的地区设立新零售标杆店试点,利用互联网技术开展数字化改造,推进线上线下同步,发展场景化、智能化消费。推进各类业态融合,加快“商品+服务”转型,促进城乡居民体验式、便利化消费。创新发展预定制网络消费,探索发展在线定制、网络预售和众筹团购等个性化、定制化消费模式,培育聚划算、淘定制等新兴网络消费模式。

(四)完善消费统计

顺应新消费、新零售和新业态快速发展的趋势,整合政府与社会、线上与线下数据资源,以消费指数编制发布为抓手,研究开发先行指标、同步指标和关联指标,加强消费统计的针对性、前瞻性与及时性,形成反映消费工作的晴雨表和风向标。加强与统计部门的协作,积极联合省统计局向国家争取在有条件的城市开展服务消费统计试点,更好地反映服务消费发展及消费结构的升级趋势。

(五)着力培育消费热点

1.巩固传统消费热点。促进汽车消费平稳增长,鼓励汽车流通+互联网、汽车金融等模式创新和跨行业融合发展,协调推进新能源汽车充电桩设施建设;支持宁波梅山开展国家汽车平行进口政策试点,培育汽车消费新增长点;促进二手车便利交易,活跃二手车市场。巩固提升大众化服务消费,大力发展大众化餐饮,提升家政、美容美发和休闲娱乐等行业的服务质量,建设公益性居民生活服务网络平台,培育一批生活性服务业品牌连锁龙头企业,加快发展社区电子商务、连锁经营和社区配送,促进社区消费。

2.做大做强网络消费。大力发展移动电商、O2O线上线下结合等新型网络消费渠道,加快E邮柜等社区智能快递投递终端的布点建设,完善社区电商服务网络,进一步挖掘城市网络消费潜力。大力发展农村电商,实施“电子商务进万村”工程,建设农村电商服务(站)点,构建多层级的农村电商服务网络,便利农村网络消费。大力发展网络服务消费,积极推动电子商务在旅游、文化等服务业领域的应用,探索发展基于互联网的预定制消费和小众创意消费。

3.培育新兴消费热点。发展信息消费,加快光纤宽带网络及4G网络建设,全面推动三网融合,夯实信息消费支撑能力;推进智慧城市建设,增强信息消费供给,提升公共服务能力。发展绿色消费,建立统一的绿色产品标准、标识和认证体系,支持绿色技术、绿色产品研发推广,促进空气净化器、绿色建材等产品消费。提升旅游休闲消费,稳步推进带薪休假和职工疗休养制度建设,加快旅游基础设施升级扩容,大力发展乡村旅游,创新发展老年养生、文化和运动休闲等旅游模式,推进商旅文体医融合。积极发展“银发经济”,发展紧急呼叫、健康咨询和物品代购等适合老年人服务的项目,完善居家养老服务体系。

(六)着力吸引外来消费

1.打造国际消费之都。制定国际化商圈、世界级消费城市和长三角国际商业中心培育计划,依托中心城市和重要旅游目的地,培育面向全球消费者的国际消费中心。支持杭州开展“消费之都”培育试点,加快杭州国家中心城市建设,更好释放G20峰会后效应,完善购物、美食、会展、旅游休闲、文化和体育等设施功能,加强宣传推广,提升城市品质和形象,不断增强消费之都的集聚辐射能力和吸引力。

2.吸引境外消费回流。鼓励省内有条件的工商企业实施内外贸一体化战略,不断提升国际商品采购、物流配送和代理分销等跨国流通服务能力。支持在义乌等城市打造一批进口消费品交易集散中心,探索在机场、交通干线和区域中心城市等重要节点开设进口商品免税店。加快发展跨境电商,以杭州、宁波跨境电商综试区建设为契机,探索发展适应浙江实际的跨境电商零售进口模式,支持天猫国际等跨境电商零售进口平台发展,吸引境外消费回流。

3.接轨国际质量标准。以提升质量标准为引领,加快浙江消费品质量安全标准与国际标准或出口标准并轨,促进内外销产品“同线同标同质”,倒逼浙江企业技术进步,开发适销对路的产品,开展个性化定制、柔性化生产,增加高质量、高水平的有效供给。引导企业以消费意愿为信号,从创意设计、品种花样、个性化和品牌质量等方面提高消费品供给能力和水平,实现供给和需求的“无缝衔接”。

(七)着力优化消费环境

1.改善消费法治环境。完善消费法规标准,在食品安全、住宿餐饮、旅游休闲和网络消费等重点领域,开展法规、规章、标准的制定和宣贯。加快简政放权,按“最多跑一次”要求简化促销审批手续,更好发挥行业协会和企业促销的积极性。探索建立流通追溯体系,鼓励商品流通经营者对所经营商品实行追溯管理。完善商品退市、退货和召回制度。

2.加大市场整治力度。完善消费市场监管网络体系,畅通消费者维权渠道,加大对互联网领域、农村和城乡结合部侵权假冒行为的整治力度,坚持专项整治与日常监管并举,保持打击侵权假冒的高压态势,将整治查处结果录入企业信用信息公示系统和浙江省企业信用服务平台,让城乡居民放心满意地消费。

3.改善市场诚信环境。积极推进市场诚信体系建设,构建网络化、信息化的经营者诚信系统,引导生产流通企业和行业协会建立并完善基于消费者交易评价和社会公众综合评价的企业信用评价机制。开展与第三方征询机构的合作,加强政府间信用信息共享系统的建设,并向公众提供查询服务。

(责任编辑陈汉轮)

Thoughts and Countermeasures on Building a LeadingConsumption Province in Zhejiang

Zhejiang Provincial Department of Commerce Task Force

(ZhejiangProvincialDepartmentofCommerce,Hangzhou,Zhejiang, 310006,China)

Consumption is an important link in the development of the national economy. With the transformation of our economic development model from investment-driven to consumption-driven, the contribution rate of consumption to the economy has been increasing year by year and has remained at a high level. This paper summarizes the situation and characteristics of the operation of consumer market in Zhejiang Province in recent years, and analyzes the main problems existing in the current consumption field. From the government’s perspective, it proposes initiatives to enhance consumer spending to speed up the building of leading consumption province.

consumption economy; consumption and supply; business market; Zhejiang economy

10.3969/j.issn.1671-2714.2017.06.006

2017-08-28

课题组组长:徐高春;课题组成员姚国善、肖奋、潘中、王忠明、卢成南、潘国帅;执笔人潘国帅、张希明。