《新著国语文法》“句本位”思想的当代思考

彭兰玉,王政祥

(湖南大学 文学院,湖南 长沙 410001)

《新著国语文法》“句本位”思想的当代思考

彭兰玉,王政祥

(湖南大学 文学院,湖南 长沙 410001)

《新著国语文法》初版距今已近一个世纪,但即便在语法理论层出不穷的当代重新审视它,仍能看到它合理进步的核心价值并没有过时。首先,“句本位”思想的提出,是对传统“词本位”思想的创新;其次,“句本位”更符合人们语言习得的基本认知规律,有强大的解释能力;再次,“句本位”下的“图解法”“实体词七位”“凡词,依句辩品,离句无品”的观点或方法,有很深的认知理据,影响至今。

新著国语文法;句本位;基本认知规律

黎锦熙的《新著国语文法》(下文简称《新著》)初版于1924年,是我国现代汉语语法的开创性著作,也是传统语法的代表著作之一,影响甚大。不仅内地的版印次数极多,甚至传到台湾、日本,而且在日本,《新著》曾一度占据日本汉语教学界的主导地位。然而,改革开放以来,随着结构主义在语法学界获得主流地位,传统语法和黎氏语法逐渐淡出了语法学界的视野。现在一般的年轻人,甚至是专门研习语言学的年轻学者,对黎锦熙的著作都比较生疏。这是本文以“句本位”思想作为切入点对《新著》进行再思考、再探讨的出发点和立足点。这种思考与探讨,对我们认识传统语法、重新梳理现代语法,或许不无裨益。

一、“句本位”思想提出的背景及其原创意义

“五四”时期涌现的新文化运动加剧了文言文和白话文的冲突,但最终确立了白话文的地位,白话文开始取代文言文。《马氏文通》是我国第一部现代意义上的成系统的语法专著,标志着汉语语法专门性研究的滥觞,也使国人更加清楚地意识到汉语语法特别是古汉语语法的存在。在当时的文白之争的历史背景下,白话文被指“无法可循”。为了证明白话文有法可循、其“法”足以指导为“文”,并捍卫白话文运动,黎锦熙1920年就率先在北京高等师范学校国文系讲授“国语文法”课。经过4年的具体教学实践以及与同道之间的切磋,最后才成就了与《马氏文通》相当体量的《新著》。

《新著》的语法观是以“句本位”为基础的,从句法入手,以句法控制词法,从句子来说用词,这一思想的提出,得益于国外语法的理论趋向,特别是学校语法的教授趋向。尔槑(1921)《国语文法讲义》说“近来世界文法有一种趋势,就是注重句法”[1]72,吕叔湘也说:“直到二十世纪初年,才有些语法学家在论述形态不太繁琐的语言如英文的著作里,开始把句法提到重要的位置上……五四以后出现的语法书,从《新著国语文法》起,就都以句法为主干。重点的转移不是偶然,是受了国外语法著作的影响。”[2]60-61另据温云水的考证,句本位的思想,并不见于当时流行中国并广泛使用的20余部外国语法文献,而Saussure、Jespersen、Vendryes、Bloomfield等结构主义大师,也都没有类似的思想[3]58-70。这一考证,可在黎锦熙后来的声明中得到说明:

我约略记得20年代之初我译凑这篇“引论”时,并没有“句本位”这个英文单词,是我瞎创的;在普通语言学和一般语法理论书中,我也没有发现过讲到某种语言的语法体系有所谓“句本位”的。[4]34

所谓“黎派”语法,在“科学体系”上是没有什么的,是大家都在研究谈论中的,是跟各家“大同小异”的,这小异只是强调民族化,偏重创造性;在“学科(教学)体系”上是有所主张又有所反对的,是“小同大异”的,这大异就是坚持“从造句讲到用词,以句法控制词法”。[5]386

也就是说,黎锦熙的“句本位”思想具有原创性,同时也是黎氏语法的核心,体现了他个人对汉语的观察,富于个人思想色彩。

二、“句本位”思想体现的语源观及其合理内核

汉语属于孤立语,没有严格意义上的形态变化,而主要通过词序与虚词的使用来表达语法意义,这一点是自马建忠、黎锦熙以来语法学界的共识。而汉语弱于形态变化,是汉语词类成为“老大难”问题的症结所在,一直到今天,都没有一套完美的成系统的对应解决方案。综观黎氏语法系统,他提出的“词无定类”说其实就是建立在汉语偏重结构、略于形态的客观事实的认识之上的,有些学者因为黎著中有“凡词,依句辨品,离句无品”,而马建忠的《马氏文通》中有“字无定义,故无定类,而欲知其类当先知上下文之文义何如耳”,就认为“词无定类”所体现的“句本位”思想来源于《马氏文通》,这恐怕失之简单了。

《马氏文通》的立足点是“词本位”思想,不是“句本位”。全书分十卷,除了首尾的“正名卷”与“句读卷”,其余八卷都用于解释实字虚字,而就算首尾两卷,其注意力焦点,仍跳不出词本位思想,这是他因袭希腊拉丁文法、用所谓“不易之律”套用汉语的必然结果。或许我们进而可以认为,《马氏文通》并没有自觉的“本位”思想,与立足“句本位”思想、先讲句法成分再讲词类的《新著》有着本质的差异。忽视对黎锦熙语源观的探究,应该是造成某些研究判断失误的主观原因。

“句本位”是黎锦熙自创的,凝聚着他个人对语言本质的深刻思考:

先就句子底发展,娴习词类在句中各部分的种种位置和职权,然后继续地研究词类底细目:这乃是极自然的事。句子由最简单的到极繁复的形式,仿佛一种有机物底生长……活的句法,要以句子为本位[6]3。

肖娅曼从语言哲学的角度,认为黎锦熙的这些话在语源观上突破了语言学的两千年预设,即“词源语源观”和“句法组合发生观”,提出了一个崭新的语言学思想——“句法生长发生观”,即:句法结构的产生、发展不是由词的组合而来,而是分化而来,就是由最初的句子形态分化而来,产生句法结构的同时,“词类”也同时产生,这个词类是“一个语义和功能都远为混沌丰富的语言单位”[7]72,并非后来所说的有特定功能的音义结合体。这在黎锦熙的著作中可以寻找到理据。比如在《新著》第十九章论述“段落篇章”的时候,黎锦熙就把句子的发展比作有机物的生长:

我们语文中的句子,不应该像机械似地去构造,应该向上生长,像有机物一样地生长。最好把树来象征一个构造精巧的句子。

图一单句。原生的形式

图二等立复句,原生的形式

图三主从(或包孕)复句,原生的形式

图四发育很盛的单句

图五发育很盛的等立复句

图六发育很盛的主从(或包孕)复句[6]319

不难理解,这也就是为什么黎锦熙坚持“从造句讲到用词,以句法控制词法”的根本原因,因为在他看来,句子由简到繁的过程,其实是句法结构不断复杂与完备的过程,与此同时,词类也在不断地产生与分化着,直至形成一个稳定的词类系统为止。反过来说,词先于句子产生、词的组合先于句法结构出现,这是不可想象的。一个很简单的观察是:儿童在习得某种语言时,他们首先掌握的不是某些简单的个体名词或行为动词(如:爸爸、妈妈,拍、打),而是一种指称或者陈述,或者说是“字句”(word sentence)。由此出发,他们逐渐又掌握了一些简单的主谓句或动宾句,只有等到某种时机成熟,他们才自觉不自觉地习得自然语言背后的组合性与聚合性,进而才有了模糊的词类观念与生成陌生句子的能力。反向的过程是不存在的,也不符合日常经验。这其实也就是黎锦熙的“句本位”思想的合理内核所在:它能科学地解释人类语言的习得过程,符合人类最基本的认知规律:先有综合思维(synthesis),后发展出分析思维(analysis)。“句本位”思想简单、朴素,但有强大的解释能力。

相比词本位,黎锦熙的“句本位”思想的合理内核还体现在:“句本位”思想更能从整体、联系、动态而不是片面、孤立、静态的角度研究语言结构。词本位思想可追溯到古希腊哲学家的语源观。他们认为,语言是“一个个孤立的词的集合”的“分类命名集”:语词(word)之间,是一种绝对离散的状态,并与概念(concept)一一对应,仿佛是一一被贴在事物(thing)上的一样。索绪尔以来的结构主义语言学家否认了这一点,认为“语言是一个纯粹的价值系统”、内部各要素有机地互相联系互相规定,但这种否定的预设仍是建立在词本位的基础之上[8]53。笔者认为,一方面坚持“语言是纯粹的价值系统”,另一方面又预设词本位的立场,本身就是一种悖论(paradox)、无解的方程,也是索绪尔在给语言划分单位时碰到的两难境地——“起初它(语言)的实体并不能被察觉到,但却不允许我们怀疑它们是存在的,而且正是它们的作用才构成了语言”。[9]131语言的起源问题是个死无对证的鸡与蛋的问题,过去曾一度被禁止谈论,但万物没有无本之源,语言亦然。黎锦熙“句本位”思想的原创性与合理性也在这个语源问题上一览无遗。最好的证据是黎锦熙晚年与张文焕关于实体词七位的第八封通讯:

“位”出有因——这个因的推测和发现,在世界“语言学”的研究上是有广阔的天地的,要从原始社会语言初起时讲起[4]301。

给实体词设立七位,是黎氏语法的最大特色,也是“句本位”思想的必然产物,符合“句法生长发生观”的要旨。这说明了,“句本位”思想的背后有着对语言起源问题的深刻思考,确实足以在这个问题上与“词本位”形成鲜明对立。而且就实体词七位来看,黎锦熙很清楚地认识到了汉语的词类与句法成分之间不是一对一而是一对多的关系,所以用七个特定的句位来表示某一词类入句后的词性变化,这对我们研究、理解所谓的一词多义多用的现象无疑有着指导意义,而这恰恰是“词本位”语法无能为力的地方。国外有某些学者从词类不充分赋值角度研究词类的功能游移,认为“词的形成与短语的形成机制是一样的,都形成于句法层面而非词汇层面”[10]33,与“句本位”思想的研究视点不无相似,都从动态的角度研究语言,体现了黎锦熙的远见。

三、《新著》“句本位”思想的应用及其先进性

以句本位为思想核心,《新著》建立起了系统完备、内涵丰富的语法体系:书中第一次较为清楚地区分了字、词、短语、句子四级语法单位,甚至有了混合复句(complex sentence)、段落篇章等概念的端倪;书中相应地确立了词的五种九类、句子的六大成分七实位以及相对应的图解法;论述或区分了句子的省略与倒装、常式与变式、单句与复句、子句与分句、复句的三大类型(包孕复句、等立复句、主从复句)、各种特殊句式(如把字句、有字句等等)、五大句类(决定句、商榷句、祈使句、疑问句、惊叹句);甚至注意到了修辞手法与标点符号的具体应用。此外,《新著》的语法体系里至少还蕴含着“句法生长发生观”这一语言哲学思想。

句本位理论与其他本位理论相比,在计算机外语翻译和各国自然语言树库占据了优胜的地位,而这对现在这个高度重视机器学习、深度学习、人工智能的时代来说,意义尤其重大。黄昌宁等(2010)指出:“树库的基本单位是句子,世界上为各种自然语言建造的树库,不论是短语结构树库还是依存结构树库,都以句子为基本的描述单位……这充分说明,黎锦熙先生在《新著国语文法》中倡导的句本位语法体系和中心词分析法具有鲜活的生命力。它们不仅在我国解放前后的中学语文教学中数十年长盛不衰,而且至今仍在指导着树库的建设和应用。”[11]53这等于在宣布:以句本位为核心的语法体系具有跨越时空的惊人价值,普适于各种类型的语言。黎锦熙早就指出学习句本位语法“可以发现一种语言底普通规则”“可以作学习或翻译他种语言的帮助”[6]1-2。这种远见卓识,令人叹服。

句本位下的语法体系与后来其他语法体系相比,在有的人看来貌似“大同小异”,但这“小异”其实有着极大的不同。句本位的句是活的、动的,以符号的组合即结构为视点,可能包括动态的语用因素,而字本位、词本位、词组本位等其他本位语法体系,要么以语言符号个体单位为视点,要么偏于语言的静态的句法层面,相比起来,它们的片面与缺憾是明显的。就词类划分而言,其他本位语法体系所本的语言单位,“层面低于、长度短于、容量小于、结构简于、功能小于”句子,无法观察到语言里的所有词,也就得不到语言里的所有词类[3]158,远远达不到对语言进行充分描写的地步。从微观的角度来看,句本位下的语法体系最精彩的、最深刻的、最有代表性的部分是在“六大成分七实位”的划分,这同时也是语法学界热议最多的地方。

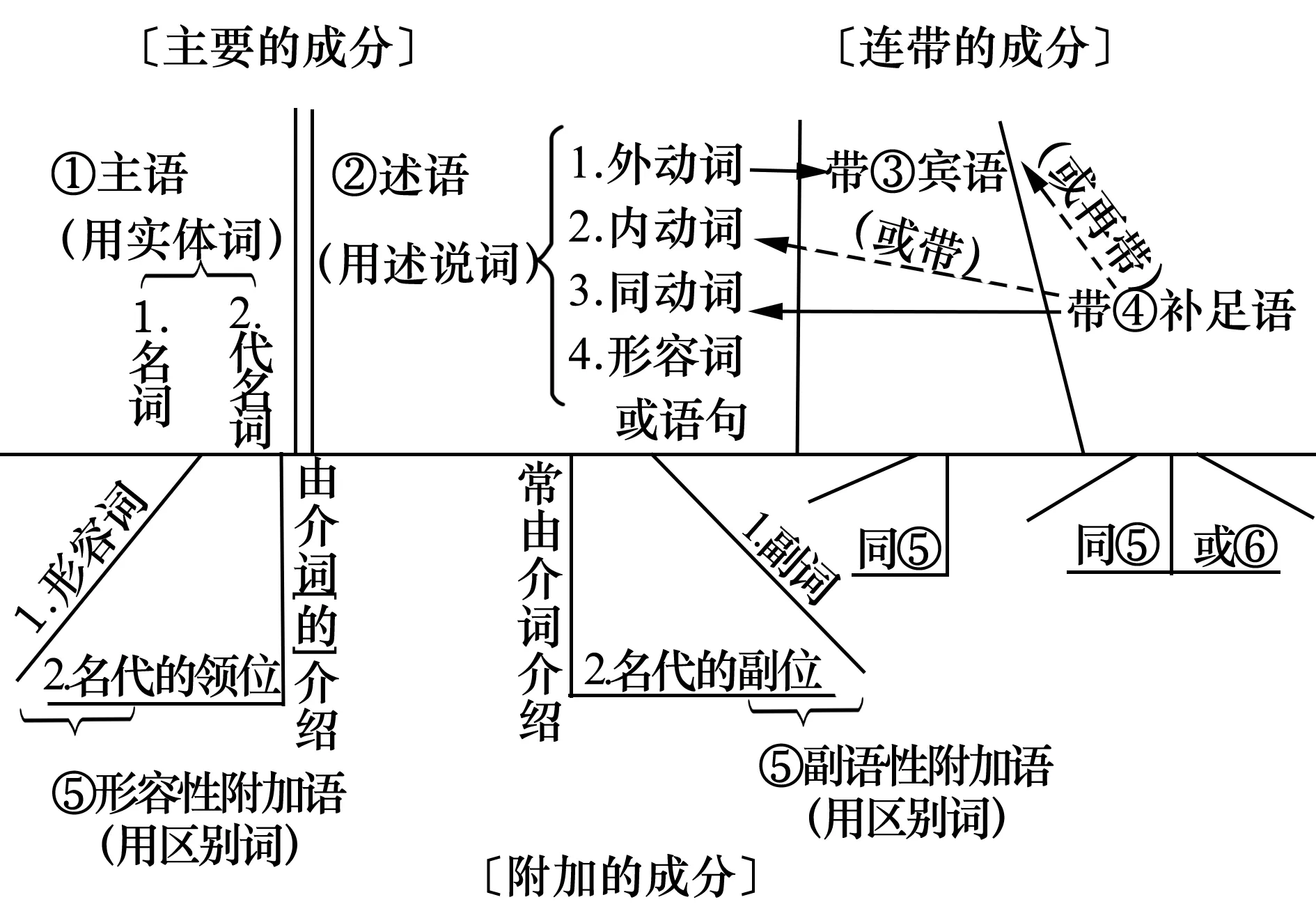

黎锦熙认为语法的中心是句子,句子的重点是六大成分,这里的六大成分还有三个层次:主要成分,主语、述语;连带成分,宾语、补足语(或足语);附加成分,形容词附加语、副语性附加语。把这六大成分三层次对应到句法图解的总公式上,就是:

这充分体现了系统层次的思想:第一,能形象地反映语言的结构关系和主次成分的层次关系;第二,能反映语言的逻辑本质;第三,能显出各种词类[12]138。黎锦熙说他的这一套基于六大成分三层次的图解法能使学习语法的人“从文学的次序(按:即语文习惯)上透过去,看出论理的次序(按:即逻辑次序)”,从中“了解文学的次序真正是个什么”,并且“只要论理的关系保持得清楚,任凭文学的方面怎样移动变更”,都能允执其中[6]51。后来的转换生成语法(Generative-Transformational Grammar)有所谓的表层结构(SS,Surface structure)深层结构(DS,Deep structure)之分,认为深层结构是纯逻辑的,只要通过转换规则(T·Rules)就能表现出形式多样的表层结构,这其实与黎锦熙的说法异曲同工。更深入地说,黎氏理论中也隐含着现代语言学所强调的形式、意义互相结合的基本原则。

上世纪80年代初,黎氏语法遭受结构主义的批判时,图解法所体现的句子成分分析法被认为是没有层次性的,或者被纳入于中心词分析法,这其实是一种误解。其实,我们在使用图解法进行结构分析,或者在大脑中利用图解进行句子解构认知的时候,过程是这样的:句子——主要成分(主语、述语)——连带成分(宾语、补足语)或附加成分(形附、副附)。这个过程,关系明晰,层次井然。而且在分析句子结构的时候,也并非只有词才能作句子成分,比如“种花是一件很快乐的事”的“种花”就是“散动”直接做主语,只是“种花”的本身还可以看做是述宾结构,这就与中心词分析法判然有别,而与层次分析法相近[3]39-41。就算是讲究层次的直接成分分析法,事实上也是有局限的,比如经常不能揭示某些中心词之间的显性或隐性的语义关系、不能将一分为二的原则贯彻到底,事实上有些短语或句子,是难以用它进行层次分析的,如“所”字短语等。

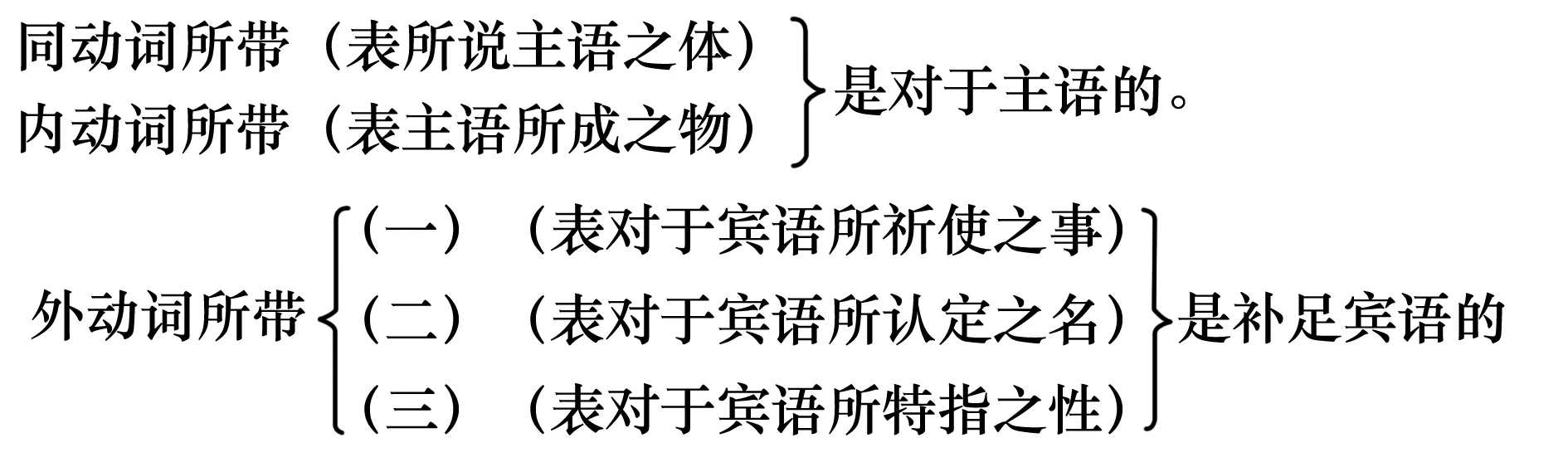

另外值得一提的是,现代汉语语法基本继承《新著》句子六大成分的说法,但在补足语这一块,与黎锦熙的补足语有本质不同。黎锦熙也认为,与其他语法体系相比,自己“所不同的只是‘补语’的分隶”[4]43。现代汉语的补语主要由形容词充当(副词“很”“极”除外),对前置谓语或谓语中心的结果、程度、可能、状态、数量等进行补充说明,实际上只相当黎锦熙语法里的副附或状语,而他的副附也同样具有现代的补语的上述功用(见《新著》第十章)。黎氏的补足语则是指用来说明或补充主语和宾语的动词(同动词),具体关系如下表:

刘丹青指出:现代汉语的补语,“只属于状语修饰成分(只是后置于谓语核心)或次级谓语的成分”。“黎氏术语的补足语与当代语言学的补语……具有同样的渊源,体现了这个术语的理论生命力。”而通行汉语语法系统取消了补足语的概念,不仅功能单一,也无法表达动词等特定词语类别所支配或要求同现的成分,其中以名词性成分为典型,如“我们叫他老汪”的“老汪”。[13]61补足语的发掘,实际上是句本位视点下的结果,它揭示了语义对句子结构的影响,充分考虑了意义和形式的结合,而不片面拘泥于形式,单纯地以谓语的相对位置作为区分句法成分的依据,具有更广更好的概括力。

黎锦熙在“用六大成分打通句法”后,进而又抓住汉语词汇中用得最多的实体词(名、代)来控制其他词类转化作名词的问题,创造了七位理论。七位的具体细目如下[6]37:

(1)在主位用作主语的

(2)在宾位用作宾语的

(3)在补位用作补足语的

(4)在领位用作形容附加语的

(5)在副位用作副词附加语的

(6)在同位用作与上五种同一的成分又同指一事物的

(7)在呼位离开上五种成分而独立的

七位中前五位是实体词的位,它们与六大句法成分中的五种相对应,谓词不设位,同位与呼位是两个新立的项,呼位不能算做句法成分。实体词用法最多,六种句法成分能做五种,且与别类词组合时地位最高,何容认为“提纲立位,则是‘句本位’的文法的巧妙手段”[14]60-61。在黎锦熙眼里,名词最多,代词最灵活,动词最忙,这些不同特点的词互相挟制,彼此交织,成为设置七位的原因[4]301,也符合汉语实际,而且与后来Fillmore的格语法颇有相近之处,都对研究名词与中心谓语之间的语义关系和句法配置有重要意义。如此,用七位控制词类,就解决了汉语词类特别是名词的转类问题,使词类在不改变词性下不至于泛转、并获得与句法成分比较稳定的对应关系。

“位”的提出,有其实质性意义。黎锦熙的位实际上指的是词位或说词的职位,这与语序有关,是词在句中的位置(position of word),与英语中用以指涉形态变化的格(case)概念不同。黎锦熙指出:“盖西文之法,所以规字形之变易(declensition);而吾之言‘位’,所以究句法之殊异;二者虽似,其用不同,自当明辨,不容混为一谈也。”不少学者在批评七位理论时在脑中无意识渗透了“西洋‘形态’性语法”的观点,这违反了逻辑的同一律原则[4]291-292。七位的设立,其实似繁实简,并非可以有但不必有。正如刘丹青指出:“引进当代语言学后,重新设立了论元结构/配价之类层次,实际上就是在一定意义上回归到‘位’这种中介层次……‘位’的理论一方面便于同一位的成分做不同句法成分的情况,并有‘常’和‘变’之别;另一方面,也能揭示同一句法成分容纳不同位成分的情况,也有常和变的区别。”[13]62-63正如上文所论述的,七位理论其实恰能很清楚揭示词类与句法成分之间一对多的关系,并非如有的学者所批评的“忽略了汉语缺乏形态变化的事实”;而且现在的一般语法书在控制词类兼类、转类、活用现象的时候,所应用的基本思想,即所谓词类分布(distribution)原则,事实上也要从上述句位中归纳总结出来才行。

“凡词,依句辩品,离句无品”,是黎锦熙的名言,这句话的原意其实与七位理论息息相关,因为图解法不过是六大成分七实位的图化表现。所谓词品,是指词类在句法中划入的成分,而词类则是从观念本质上区分的类,也就是说,词品与词类是分属语法范畴(grammatical category)和词汇范畴(lexical category)的两对相关概念,二者内涵不同。这种表述基本上是说得通的:词的语法属性必须在句子层面才能体现出来,否则就辨不出来;词类是有的,是人的观念之中“最本质”的概念范围,这与郭锐考察4万多个词后得出的结论基本相符[15]17。结构主义讲究组合关系或者分布,认为在短语层面也能体现出词的语法属性,有一定道理,但比较而言,短语体现不出具体的语境(context),在辨别词品的时候,就没法更好地排歧(disambiguation),比如“出租汽车”,在短语层面就没法解释清楚。后来黎锦熙修订了自己的说法,认为“‘离句无品’则是不正确的,即如复合词的构成,基本上要依据着独立的词类”[6]18(《今序》部分)。但据他后来给张文焕的第二封关于实体词七位的信来看——“1924年,《新著国语文法》就表举了汉语词类区分法是‘依句辨类,离句无类’”[4]282——他似乎对此有所游移,但游移之后,就坚定不移了。孙良明的亲身回忆可以为证[16]66。这是怎么回事?笔者认为,这应该追究到语源观的层面上。就句法生长发生观而言,所谓短语云云,也不过是句子的分化,正如一般语法书所认为的,句子是短语加语调语气等。实际上,当我们说到短语的组合关系的时候,我们指的是句法成分的关系,所以也有了汉语短语的构造与句子的构造基本一致一说。短语层面本来并且应该附属于句子层面,我们在短语层面判断词品的时候,其实始终就有着句子层面的考虑,这是谁也避免不了的。如果不是这样,就无法解释为什么有些人第一眼直觉“出租汽车”是述宾结构,有些人直觉是“偏正结构”,而有些人不确定。其实,这都是句法层面的考虑在人心理的投射(projection)的内在表征,很显然,每个人的心理体验又不是一致的,造成不一样的完形认知(gestalt perception)。而之所以不少词类可以在短语组合中切分出来,这是因为这些短语已由句子高度分化,关系比较固定,所以一定程度上是可以摆脱句子而存在,“出租车”“租汽车”就是高度分化的例子。只是这种分化,可能与韵律、词频有关罢了。句子是活的、动的,语言也是活的、动的,思想也是活的、动的,这是“句本位”具有强大解释能力的根本内因。

综合六大成分七实位,结合着图解法,黎锦熙发现了如下的“国语特征”:

词位随势变,势重便提前,提前到句首,重与主语等;成分既划定,全面有关连,原则不轻变;成分虽不变,语序已转移,语意仍切合。如此看结构,规律才有定。[6]45;50-51可以说,他的这种认识是深刻的,符合汉语实际,并综合了语用、句法、语义三个平面的考虑,有着以简驭繁的好处,值得我们再深入探讨。

结 语

《新著国语文法》是现代汉语语法的奠基之作,“句本位”思想是其核心。历史地看,“句本位”思想富于黎锦熙个人色彩,有原创性意义,而背后的“句法生长发生观”则是对传统语源观的大突破。“句本位”思想是在“词本位”思想之后的一次创新与进步,更强调从整体、联系、动态的角度研究语言结构,符合人的认知基本规律,也能全面地考察语法单位,因而具有充分的合理性;同时也对后来的其他本位思想的提出,有启发性意义。“句本位”思想在计算机外语翻译和各国自然语言树库的应用方面取得了良好的成绩和指导性地位,某种意义上体现了它的普适性。纵观《新著》全书,以“句本位”思想为核心,建立起了一套系统完备、内涵丰富的语法系统,影响至今。其中的六大成分七实位、“依句辩品,离句无品”的方法或观点,简洁深刻,直观形象,虽然至今还无定论,但仍值得我们深入的探讨。

不容讳言,虽然《新著》有很清晰的原则与理论构架,对汉语语法认识深刻,常常有慧眼独具之处,但在具体操作的过程中、在理论应用的细节里、在原则提出的表述上,尚有不能令人完全满意的地方。例如,它几乎是综合式地使用语义、语用、句法或者形式和意义的判别标准作为语法分析的依据,就会有混沌不清的地方;在说到七位转类问题的时候,也有前后不统一的说法;图解法有繁琐之嫌,而且图解的总公式过于简单,远不敷用,只是对单句的常式进行了总结,而其他为数更多的单句的变式句、复句的构造法却散见于《新著》之中,不成系统;七位的设立、词类与句法的关系,理论阐述不够,容易让人产生汉语的适用性问题等等。但这些都不应视为影响《新著》科学体系的重要问题,不能据以否认句本位思想的合理性、先进性。事实上,在后来诸多新理论出现和应用的过程中,人们已经看到,任何一种语法理论体系都是相对的,《新著》的这些问题到现在仍十分棘手。就科学体系与学科体系的关系而言,《新著》已经非常漂亮地做到二者的统一,并且常有超越时代的见解,这是令后人叹为观止的。科学认识是无止境的,进一步讨论并发掘句本位思想背后的深厚意蕴,在语法理论多样性的今天仍然有着重要价值。

[1] 孙良明.中国现代语法学“句本位”文法代表“黎氏文法”——纪念劭西师《新著国语文法》出版九十周年[J].北京师范大学学报(社会科学版),2015(1).

[2] 吕叔湘.汉语语法分析问题[M].北京:商务印书馆,1979.

[3] 刁晏斌.黎锦熙先生诞辰120周年纪念暨学术思想研讨会论文集[C].北京:中华书局,2010.

[4] 黎锦熙.黎锦熙选集[C].长春:东北师范大学出版社,2001.

[5] 黎锦熙.黎锦熙语言学论文集[C].北京:商务印书馆,2004.

[6] 黎锦熙.新著国语文法[M].长沙:湖南教育出版社,2007.

[7] 肖娅曼.黎锦熙“句本位”中的句法生长发生观及其发掘[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2010(5).

[8] 肖娅曼.完成索绪尔未完成的革命——21世纪语言学的历史使命[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2009(3).

[9] 费尔南迪·德·索绪尔.普通语言学教程[M].刘丽,译,陈力,译校.北京:中国社会科学出版社,2009.

[10] 彭赏,刘正光.非范畴化与现代汉语的“名词状语”[J].外语教学,2008(6).

[11] 黄昌宁,李玉梅.从树库的实践看句本位和中心词分析法的生命力[J].北京师范大学学报(社会科学版),2010(5).

[12] 彭兰玉.《新著国语文法》的科学思想[J].武陵学刊,2010(5).

[13] 刘丹青.重温几个黎氏语法学术语[J].北京师范大学学报(社会科学版),2010(5).

[14] 何容.中国文法论[M].北京:商务印书馆,1985.

[15] 郭锐.现代汉语词类研究[M].北京:商务印书馆,2002.

[16] 孙良明.1924年的黎氏文法新探——纪念《新著国语文法》出版90周年[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2014(4).

(编校 雷缙碚)

ContemporaryReflectiononSentence-BasedTheoryPostulatedbyNewGrammarofModernChinese

PengLanyu,WangZhengxiang

(School of Chinese Language and Literature,Hunan University,Changsha Hunan 410001,China)

ThoughNewGrammarofModernChinesehas been through nearly one century since its first publication,we can still feel its reasonable and progressive core value are not outdated even in the period where various new grammatical theories never stop emerging. First of all,the sentence-based theory,postulated by this book,represents an innovative progress to the word-based theory. Then,the sentence-based theory is more than interpretive for its conform ability to the basic law of human cognition of language acquiring and it has strong ability of interpretation. And finally,within the sentence-based theory come up some methods and perspectives,such as sentence graphically analyzing,content-words' seven places of sentence,and concluding parts of speech under the circumstance of sentence etc,that are deeply constructed on cognitive basis. These methods and perspectives are still embodied in Chinese grammar system nowadays.

NewGrammarofModernChinese; sentence-based theory; basic law of human cognition

H030

A

1673-0313(2017)05-0101-07

2017-09-15

彭兰玉,女,湖南衡阳人,教授,博士,主要从事汉语语法、汉语方言语法研究。