当代印度电影音乐中的即兴特征 *

——以影片《阿克巴大帝》为例

杨 晨

(湖州师范学院 艺术学院,浙江 湖州 313000)

当代印度电影音乐中的即兴特征*

——以影片《阿克巴大帝》为例

杨 晨

(湖州师范学院 艺术学院,浙江 湖州 313000)

即兴是印度音乐的重要特点,它深受印度文化的影响,根源于印度千百年来的宗教信仰、口传心授的传承方式以及印度的辩证审美原则。以印度电影《阿克巴大帝》为例,试图分析电影音乐中的即兴创作手法,及其应对西方音乐浪潮时创作中的一系列表现,从而引发读者对即兴及即兴背后隐藏的深层次艺术问题的理解。

即兴;印度电影;音乐特征;表现

即兴,是一种不做准备的随性即席行为,音乐中的即兴就是指那些不依赖乐谱,无准备的随性即席创作或表演。即兴性是印度音乐的一个重要特点,在印度音乐中,其主要表现为表演者对装饰音、旋律、节奏型、结构等诸多方面的即席演绎。对表演者来说,即兴并不是完全自由的,而是在某种规定了的模式中进行,这些模式构成了即兴表演的基本框架和基础,它们可能是一小段旋律、一些特定的音阶进行、某种装饰手法或是各种节奏圈的循环。这些模式在印度音乐中分别被称为 “Bandish”——结构的模式、“Raga”——旋律的模式、“Tala”——节奏的模式、“Gamaks”——装饰音的模式等,这些模式被深深牢记在演奏者的脑海中。在表演时,演奏者可根据这些模式当即进行自由发挥。在印度电影音乐中,由于即兴的表演需要与电影情节相吻合,并且有人物、时间、场地等方面的限制,因此需要作曲家对电影音乐的即兴内容和形式做出更加具体的要求;同时,作曲家还常将西方元素融合到印度电影音乐中,使电影音乐中的即兴还需符合西方音乐的发展手法,因此,印度电影音乐中的即兴发挥空间也随之减少。即便如此,在充斥着现代电子音乐的当代印度电影中,音乐的即兴性特征仍然伴随着电影音乐的始终。

印度电影音乐中的即兴特征主要表现在音乐的不断“轮回性”与繁复多变的“装饰性”。“轮回性”是印度宗教的哲学思想和精神所致,而“装饰性”是印度文化的审美要求,电影音乐中一切的即兴表演主要是在两个基础上进行的。如印度电影《阿育王》中的插曲《SanSanana》中即兴演奏的鼓点,《O Re Kanchi》中男女声二重唱中的各式各样的滑音和装饰音。在印度电影《贫民窟的百万富翁》的片头曲《Jai Ho》结构上,则具有印度古典音乐的“阿拉普”开放形式特征和片段化的思维特点,演唱风格上具有“阿拉普”的即席、自由、富于灵感的特点。

印度音乐被划分为北印度的印度斯坦音乐和南印度的卡纳提克音乐。影片《阿克巴大帝》中皇帝Akbar是北印度的印度斯坦音乐的代表,而皇后Jodhaa则是南印度的卡纳提克音乐的代表,因而在这部电影中,印度音乐的两大体系都有所体现;同时身为伊斯兰教的Akbar与印度教徒的Jodhaa之间两大宗教的冲突和包容,在电影的音乐中也都表现得淋漓尽致,因此影片《阿克巴大帝》中的电影音乐为我们较为全面地展示了印度音乐的基本面貌。这部影片中的电影音乐出自音乐大师A.R.拉曼之手,他是印度最著名的电影作曲家之一。拉曼得到印度乃至全世界人们的关注,是因为他改写了印度电影音乐的历史,把印度的电影音乐提升到世界性的舞台。拉曼的音乐蕴含着印度民族音乐的精髓,同时他又善于将西方音乐的元素与结构与印度民族音乐巧妙地相结合,形成了一种以印度民族音乐为核心的独具特色的中西混合体式的电影音乐风格。电影《阿克巴大帝》的电影音乐,没有以往印度歌舞片中大肆渲染的热歌艳舞,取而代之的是贯穿始终的柔美动人的爱情、神圣虔诚的宗教和象征胜利的欢庆,音乐的民族性十分强烈,音乐与剧情相互交融,丝毫不会给人附加之感。在这一类作品中,我们能够发现西方音乐元素和结构对作曲家的影响,但作品整体的音乐风格还是以民族性为主,其创作的思维方式和作品结构的安排大都以印度古典与传统音乐为主,尤其是作品创作中即兴思维的运用,较准确地反映了印度音乐的主要特点。在这里,作曲家的即兴创作手法,与乐器的即兴伴奏、演唱(奏)者即兴演唱(奏)等表演技巧的结合,共同展现了当代印度电影音乐作品中的独特魅力。

一、结构模式中的即兴特征

印度音乐的结构模式包括了“开放形式”和“闭锁形式”。“开放形式”不受节拍的限制,没有固定的开头和结尾,相对自由。而“闭锁形式”则要被固定在一个节拍圈当中,有固定的开头和结尾,通常有印度鼓有规律的伴奏。在印度音乐中通常“开放形式”的音乐在先,“闭锁形式”的音乐在后。例如《贫民窟的百万富翁》的片头曲《Jai Ho》和电影《三傻大闹宝莱坞》片头曲《Behti Hawa Sa Tha Woh》就是建立在“开放形式”的结构中。而电影音乐因为受结构的约束,更多的采用“闭锁形式”,《阿育王》中的插曲《Aa Tayar Hoja》就是建立在“闭锁形式”的结构中。“回旋”和“变奏”的思维特点是印度音乐 “闭锁形式”的主要表现。其中“回旋”是一种周期性的循环观念”[1](P84-95),“回旋”为即兴的产生、存在与发展提供各种的可能性。“回旋”即主题本身多次的出现所构成“小循环”以及主题与不同或相同插部所共同构成的“大循环”,即兴存在的可能性就产生于一次次大小循环之间。印度宗教的哲学观念中“回旋”代表了“轮回”“解脱”与“人神合一”。生命的“轮回”在音乐的结构上表现为“回旋”,即兴的演奏表示着一次次的“解脱”,最后才能达到“人神合一”的境界。电影《阿克巴大帝》中的插曲《Jashn-e-bahaaraa》(谱例1)也是建立在“闭锁形式”的结构中。谱例1中,音乐主题A部分的多次回旋为接下来将要到来的即兴提供了空间和可能性,间奏中即兴的演奏为C部分和D部分转调的到来推波助澜,使其旋律的音区走向与A主题不同的方向,调性的回归预示着“人神合一”的归途。

谱例1:

主题:

作品的音乐使用的是自然音阶(比拉瓦尔),乐曲的前奏由悠扬的弹布拉琴(Tambura)奏出,前奏以调式主音“Sa”(C)为中心,长长的持续音类似于“拉格”中的“阿拉坡”(Alap) ,“阿拉坡是孟加拉语中的词汇,意为“对话”,主要就是演唱(奏)乐曲所应用的音阶类型和由此而形成的不同的旋律形态。”[2](P30-41)主题从A调开始,音乐乐思的呈示使用了上下两个乐句4+4的结构。主题在全曲中一共出现了四次,每次的再现都有不同,旋律中装饰音与滑音的使用体现了即兴的特点。间奏部分一共十六小节,是萨罗德琴即兴演奏的部分,这一次间奏的长度几乎等于整个A与B部分的总和,说明了作曲家对即兴演奏部分的重视。萨罗德琴即兴演奏以B部分的材料的音阶为基础,演奏的速度越来越快,节奏自由,旋律在音阶中随意地上下游走,临近结束的时候,音区越走越低,为即将到来的转调做准备。

二、旋律模式中的即兴特征

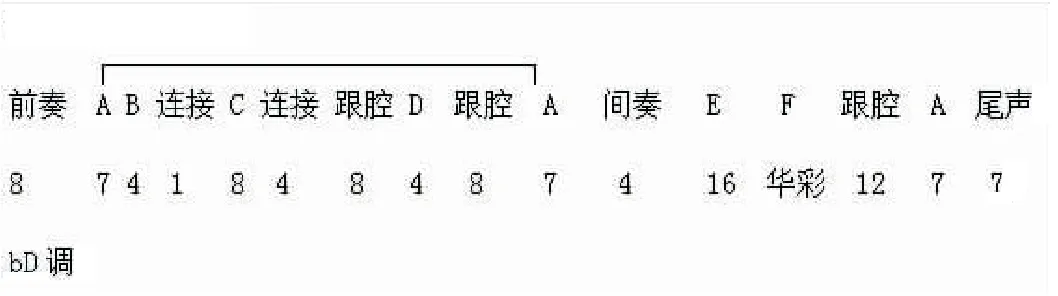

印度音乐中的旋律模式是“拉格”(Raga),“拉格”由一定的音符和调式组成,是印度音乐旋律即兴发展的基础,是印度音乐的灵魂所在,在印度流传的有两百多种之多,表演者必须熟练掌握,才能把它作为即兴表演时的旋律发展素材。电影《摔跤吧!爸爸》主题曲《Haanikaarak Bapu》与电影《阿育王》插曲《SanSanana》中的Raga的旋律特征主题贯穿于整个音乐作品的始终,期间伴随着即兴性的旋律发展手法的使用。电影《阿克巴大帝》插曲《inn lamhon ke daaman mein》(谱例2)采用了“拉格”的音阶模进的旋律创作手法,这是印度音乐旋律创作中常见的发展手法,这种旋律创作手法也经常用于器乐即兴演奏的部分。谱例中的连接与展开运用了音阶上行、下行模进的展开方式,是印度拉格结构中典型的结构,同时体现了即兴的思维方式。即兴演唱的段落展现了演唱者高超的即兴演唱技巧,女主人公的乐段E和男主人公华彩乐段F都集中展现了演唱者运用各种滑音和颤音的即兴演唱技巧,歌声委婉动人,以歌传情,让人印象深刻。

谱例2:

主题:

这首作品采用层层递进的方式进行展开,展现男女主人公从陌生到相知相爱的全过程,“拉格”基础上的即席演奏和富于装饰性的演唱在其中发挥了重要的推动作用。作品的调为bD调,作品前奏部分由萨罗德琴奏出,是A主题旋律材料的提前预示,A部分主题的结构为(4+3),材料非常简单,是由五声音阶“Sa、Re、Pa、Dha、Ni”,也就是“C、D、G、A、B” 构成,由弱起的节奏开始,速度较慢,歌唱性极强。B、C、D段都是建立在A主题的材料基础上的展开,弱起的节奏不变,在展开的过程中,音阶慢慢增加为七声音阶。随后变化音与装饰音的加入使旋律的线条日益丰满,音符越来越多、音区越来越高、音色越来越丰富、节奏越来越复杂,充分展现了男女主人公陷入爱河,无法自拔的情感发展特征。在展开的过程中,旋律采用了音阶上、下行模进的即兴创作手法,旋律模进时临时出现了变化音降七级音和降三级音,调性更加丰富,色彩性强烈。作品中出现了大段的跟腔(男声合唱的伴唱部分),第一次的跟腔部分使用了大段即兴的演唱,旋律按照音阶上行为走向,期间配合着塔布拉鼓的即兴演奏,速度越来越快,音区越来越高,使作品情绪一次次地达到高涨。第二次的跟腔部分重复了D部分的旋律,采用下行音阶的即兴演唱,从最高点慢慢滑落至主题的再现。E部分女主人公的唱段旋律优美动人,跌宕起伏,演唱者娴熟的歌唱技巧,即兴的滑行于基本音级、变化音和微分音之间。“印度有自己特有的音律,即把一个八度分为22个斯鲁提微分音”,[3](P156-158)变化音和微分音的使用对印度音乐的音乐风格起着重要的作用。微分音的使用有助于其复杂多变的装饰音和滑音的演唱与演奏,印度音乐中的装饰音大都是演唱和演奏者结合自己即兴表演的经验来自由处理,例如男主人公演唱的华彩部分,是几乎是没有任何伴奏情况下的男主人公的清唱。哼鸣的进入,预示着即兴的开始。华彩部分的旋律线条优美,音区变化较大,演唱者自由地游走在高低起伏的旋律线上,各种装饰音的即兴使用,是男主人公情到深处的自然流露,这是作品感情最深刻的部分。

三、节奏模式中的即兴特征

节奏的模式构成了印度即兴表演的依据和框架。“塔拉”(Tala)是节奏的模式,是以不断附加和变化为节奏原则,不同于西方音乐理论中的规整性节奏的重复。作为音乐节奏的基本框架,“塔拉”是指一种不断循环的节奏圈,在每一个节奏圈当中,都有一个节奏重音“萨姆”(sam),““萨姆”既可以作为循环圈的第一拍,也可以作为上个循环圈的终止,”[4](P44-52)追寻“萨姆”的始终是即兴不穷无尽的源泉。实际上,印度音乐中的许多技巧依赖于在“塔拉”的节奏框架中加以变化节奏的能力。如塔布拉鼓的演奏,是在“塔拉”基本的框架和一系列的鼓语中,来体现不同的节奏变化。电影《贫民窟的百万富翁》的插曲《Mausam And Escap》是一首纯器乐曲,作品从自由的开放结构开始,随之琴声在一个八拍的节奏圈内随性自由的演奏贯穿全曲,不同的变奏,不同的即兴华彩技巧呈现,营造出一种紧张的氛围。而电影《摔跤吧!爸爸》插曲《Idiot Banna》则一开始就从动感十足的塔布拉鼓开始,构成了十六拍的节奏圈,人声一遍又一遍地变化重复,周而复始。

影片《阿克巴大帝》中有两段风格截然不同的音乐《Khwaja Mere Khwaja》和《Mann Mohanaa》,它们分别展现了伊斯兰教和印度教的不同的音乐文化,其中节奏构成了其重要的音乐特征。《Mann Mohanaa》这首作品讲述是皇后Jodhaa成婚之初,在自己陌生的寝宫,面对自己信仰的保护神克里希那(Krishna)的神像讲述自己的担心与无助,希望神灵保佑自己。它更像是一首祈祷歌。这段音乐节奏自由,无节拍感。作品开始于塔布拉鼓和格塔姆干净有力而自由的鼓点,女主人公的歌声从鼓点中清然飘出,自由、飘渺、清澈明亮、委婉动人。塔布拉鼓有力而变化丰富,是贯穿整部作品唯一的乐器,歌声则穿越在塔布拉鼓的鼓点之间,有一些稍稍的错位,使其听起来更加悠远、虔诚、神秘。歌曲还运用了除塔布拉鼓之外的其他民族乐器,如班苏利笛、西塔琴(Sitar)、拉巴拉琴(Rabab)和格塔姆(陶罐鼓)等。其中班苏利笛的即时演奏尤为突出。班苏利笛往往与克里希那神联系紧密,电影中皇后Jodhaa信奉的克里希那神像手中就有一把班苏利笛,相传克里希那神就是用班苏利笛来召唤虔诚的信徒和爱人。在这段作品中,班苏利笛多次变化重复女主人公的主题旋律,从节奏、旋律线条的走向以及装饰音的使用等方面进行随性的演奏。这段女主人公的演唱也是整部电影中最吸引人的部分,歌唱的旋律节奏自由,变化丰富,歌声中充满各种装饰音、滑音和颤音,这些都是即兴的魅力所在。

《Khwaja Mere Khwaja》 是一首由苏菲教徒演唱的赞歌,出现在Akbar大帝与皇后Jodhaa婚礼仪式中。苏菲教徒用极具吸引力的和声将心中的祝福献给所有来宾,予以Akbar大帝成为如同他们的先知Khwaja一样的保护神。这首作品使用了传统的印度乐器来演奏,作品开始部分是自由即兴的多声部人声,主体部分鼓点进入节奏平稳,节拍重音明确,并具有固定的节奏模式,各种乐器和人声则在相对固定的节奏模式圈内即兴的演奏和演唱,对比鲜明。这段音乐使用了大量多声部人声的即兴演唱与乐器进行相互的对答,配合苏菲教独特的旋转舞构成了苏菲教徒虔诚的祈祷方式,进入一种与安拉“人主合一”的境界。作品建立在B调上,由弹布拉琴奏出的持续音开始,持续音由大三度双音的形式构成,即(Sa、Ga)两音,营造出一种宗教的神秘感。前奏由教徒长老的吟唱和其他教徒即兴的附和唱构成,节奏自由,无节拍感,旋律线条音域宽广,上下迂回的旋律围绕主音(Sa)游走,演唱时自由运用的装饰音与滑音较多,具有大量的即兴元素。前奏中除了弹布拉琴并无其他伴奏乐器,歌声纯净嘹亮,唱出了教徒们发自内心的赞美之意。随着沙林达琴出现,作品的主题旋律由教徒长老唱出,期间多次出现降七级音和升四级音的变化音,主题旋律悠长,拍子的重音明确,有规律的十六小结的节奏圈出现,教徒附和演唱时身体幅度较大犹如舞蹈一般。主题的伴奏乐器节奏感强烈,塔布拉鼓、沙林达琴(Sarinda)、铃鼓的加入使作品音响色彩对比强烈,除此之外,作曲家还大量使用了击掌、拍腿、节奏颤音等手段,加强演唱时的节奏感以烘托气氛。印度的音乐常以旋律线条为主,和声的部分并不突出,但在这首作品中,教徒们和声的部分构成独特的具有宗教气息与和声色彩,营造出苏菲教派独特的神秘感。当音乐进入高潮,教徒纷纷起身,跳起了旋转舞。旋转舞是苏菲教特有的宗教仪式,影片中,教徒身穿白色教袍,头戴褐色高帽,将头向右转成四十五度的角度,双臂往上抬起,随着音乐有节奏的进行原地的旋转舞蹈。影片中的Akbar大帝深深被教徒们的虔诚所吸引,情不自禁的加入到旋转舞的行列中来,旋转的舞姿像一朵朵莲花的开放,场面唯美动人。作品就在歌声中和舞蹈的旋转中慢慢结束。这首作品速度由慢到快,结构由简单到复杂,教徒地演唱与舞蹈充满了即兴的特点。旋转舞当中的“旋转”代表了苏菲教所倡导的苦行与冥想。教徒在旋转中倾空了自我,期待与真主的交流。旋转时,教徒右手手掌朝上,表示接受神的赐福及接收来自神的能量;左手自然垂下,手掌向下,表示将神所赐的能量传给大地和人民。苏菲教派是伊斯兰教中最善于将音乐与宗教相结合的主要教派之一。节奏不断循环的Qawwali的演唱与舞蹈,给表演者提供了自由处理的空间与可能,也带给我们无法言语的妙境。

四、结 语

印度是目前全世界电影产量最高的国家,印度电影的一大特色就是具有极强民族性和神秘宗教性的音乐舞蹈。印度的音乐文化根源于人们对本民族音乐文化的认同和对其宗教信仰的坚守,其中即兴是其主要音乐创作特征。音乐中即兴的思维是印度传统音乐文化的产物,符合印度古典主义美学追求和谐、完美的理想主义原则,融入了宗教意味的哲学思想“梵我同一”“轮回解脱”。印度音乐文化的基本精神与印度教人生哲学是分不开的。“梵我同一”为印度教的核心教义。”[5](P32-35)“梵”是宇宙理想的境界,“我”指的是“肉体的我”和“世界的灵魂”,也就是在不断的轮回中,苦苦寻求到达理想的彼岸。因此,印度音乐中不断重复的“拉格”和“塔拉”便似乎代表着这一次次的“轮回”,而即兴的过程便是这一次次轮回中的不断的自我修炼。人们喜爱艺术家现场的即席表演,人们在即兴中“冥想”,渴望进入一种“轮回”与“重生”的精神境界。此时,即兴不再仅仅是一种创作和表演方式,还是一种信仰、一种文化、一种感情的表达。

曾经,大多数的西方音乐学者都认为即兴只不过是作曲前一闪而过的奇思妙想,并不是值得重视的作曲方式。音乐中即兴的价值和意义受到众多音乐家和学者的漠视,缘由也许是对非西方、非白人音乐文化的偏见和种族的歧视;也许是全面割裂了作曲与即兴之间的内在联系;也许是因为永远无法解释即兴的奥妙所在,就像戴瑞克·贝里所说“任何想描述即兴的举动,在某种意义上讲,都会误述,因为即兴的灵魂是它的自发性,它同记录或描述的观念与目的是相矛盾、背道而驰的。”[6](P3-7)随着美国爵士乐的兴起与迅速发展,越来越多的学者开始对即兴这一创作和表演方式进行了一些探讨和研究。美国作曲家福斯曾尝试在演奏中进行即席创作。例如,他的作品《Time Cycle》,让演奏家们在固定的音乐基本框架中作出随性的自由演奏。这样的结果一定是作品每次的演奏效果都有所不同。在这个即兴音乐创作的实验中,福斯更多地强调了演奏者和听众的“主动性”。这就是说,即兴的演奏带给演奏者更多的“自由”,使得他们在演奏中能够“主动地”控制音乐,而不是被音乐控制;同时,即兴的音乐也赋予了听众更多的音乐想象,听众更愿意“主动地”跟随着演奏者的情感抒发。但即便如此,即兴音乐在西方音乐世界的发展远远不如东方。即兴创作似乎更适合以“线形”旋律为主的东方音乐。中国传统音乐就存在着大量的即兴音乐,这是我国传统音乐文化的产物。例如,二胡演奏家华彦钧在演奏《二泉映月》时,完全是有感而发,是不依赖于曲谱的随性即席演奏,这样每一次的演奏都有不同于之前的改变。中国传统音乐的“易变性”,实际上就是创作和表演上的即兴性,它根源于口传心授的传承方式,对中国传统音乐的传承与发展发挥了重要的作用。由于即兴是动态的,受时代因素的影响,即兴音乐能够灵活地穿梭于不同音乐文化之间,从而能够有力地推动中国传统音乐跟随时代的潮流而发展。或许中国传统音乐之所以能够在千百年的历史长河中得到传承与发展,正是由于在即兴的创作中得到了激发和创新。目前,即兴音乐的创造思维已逐步深入到音乐教育方面,在达尔克罗兹、柯达伊、奥尔夫的音乐教育体系中都提及即兴及其创作的重要性以及实践手段。在世界音乐多元化发展的今天,即兴音乐在作品创作中的意义及价值得我们更多的关注与思考。

[1] 安平.试论北印度古典音乐中闭锁形式的结构原则[J].中国音乐学,1996(1).

[2] 张伯瑜.北印度的拉格及其结构[J].云南艺术学院学报,2001(3).

[3] 刘志燕.中国传统音乐与印度古典音乐“音乐形态特征”的相似度比较[J].音乐创作, 2013(9).

[4] 张谦.试论北印度古典音乐中的即兴文化[J].南京艺术学院学报,2007(2).

[5] 何茜.印度音乐文化的宗教精神显现——以印度教为中心[J].山东艺术学院报,2012(4).

[6] 布鲁诺·奈特而.世界民族音乐中的即兴演奏观念[J].中央音乐学院学报,2007(3).

[责任编辑铁晓娜]

TheImpromptuFeaturesinContemporaryIndianFilmMusic——Taking the Movie “Akbar Great” as an Example

YANG Chen

(College of Art, Huzhou University, Huzhou 313000, China)

Impromptu is an important feature of Indian music, which is deeply influenced by Indian culture, and is rooted in the religious beliefs, oral inheritance traditions and the dialectical aesthetic principles of India for thousands of years. This paper, taking the Indian film “Akbar Great” as an example, tries to analyze the improvisation techniques of film music, as well as its performance when responding to the Western music wave creation. It hopes to arouse the readers' understanding of improvisation and the underlying artistic problems behind it.

impromptu; Indian film; musical characteristics; performance

2017-05-15

杨晨,硕士,讲师,从事音乐理论研究。

J607;J617.6

A

1009-1734(2017)09-0097-05