民族志新探:从二元对峙到三位一体

——兼议彭兆荣的“体性民族志”

吴芳梅

民族志新探:从二元对峙到三位一体

——兼议彭兆荣的“体性民族志”

吴芳梅

民族志降于西方,西方范式引领在先,从演化阶段观之,“主位与客位”“科学与艺术”“实证与阐释”等二元对峙的阴影一路相随。无论以“科学—实证”为圭臬,还是以“艺术—阐释”为主旨,“我思故我在”的认知传统难以“透彻”中国文化之性。中国传统文化“天地人”三才、三维、三位的形制,其认知和表述体性也只能是“主体—客体—介体”三合一互动形制。因此,从中国传统文化认知体系中,建构三位一体的民族志范式,才符合中国人的思维逻辑,进而更好地指导田野实践。

民族志;批判与反思;二元对峙;三位一体

民族志(Ethnography),作为一种知识生产的学术规范,完整地表现了人类学家田野调查的观察、记录、阐释和反思,是人类学最核心的组成部分。随着民族志的西学东渐,近百年来,中国的人类学者不断地探索与创新,取得了诸多新突破,但是我们仍然走在民族志中国化的道路上。本文在梳理西方民族志发展历程的基础上,深刻剖析了西方民族志中的二元对峙结构,发现西方民族志所坚持的 “主位与客位”“主体与客体”“实证与阐释”之简单二分法难以“透彻”中国文化之性。中国“天人合一”的认识传统,其认知和表述体性也只能是“主体—客体—介体”三合一互动形制。因此,从二元对峙到三位一体是中国民族志范式本土化的必然趋势和未来方向。

一、批判与反思:从古典民族志到后现代民族志

众所周知,早期的人类学民族志生成于欧洲殖民主义者对殖民地文化的征服,其表述充满猎奇色彩。这一时期主要的人类学家,如泰勒(Tylor)、弗雷泽(Frazer)、韦斯特马克(Westermarck)等,虽被戏称为“太师椅上的人类学家”[1]32,但他们却善于将那些行政官、传教士、商人或旅行者们的文献和口述材料收集、整理生成民族志,从而成就了经典的古典民族志。

20世纪20年代的民族志以“科学”为圭臬和标榜。这一时期以马林诺夫斯基的《西太平洋的航海者》为典范,他除了创立具有“科学实证主义精神的科学民族志”的原则外,更对民族志方法进行了规制,提出一种实地研究的方法即参与观察法。从此,由马林诺夫斯基和拉德克利夫·布朗共同确立的现代科学民族志范式,即把田野作业、理论或主题、民族志三要素相结合的范式一直存在到20世纪60年代后现代人类学的兴起。这一时期的民族志除了遵循“参与观察”这一田野作业的原则外,还尽可能地表现出“当地人的观点”,这构成了现代民族志与古典民族志的分水岭。

马林诺夫斯基去世后,他的田野日记被后人整理并于1967年发表,我们从他的《一本严格意义上的日记》中发现,马林诺夫斯基在田野中的一些做法,如对土著的反感情绪限制了他从土著的视角看问题,存在种族中心主义的倾向,这与他倡导的民族志田野工作新方法不符。由此引发的轩然大波,使得田野作业的客观性、真实性及人类学者的职业道德和形象等成为亟待反思的问题,民族志的合法性也受到了空前的质疑。传统民族志作者自诩的“科学的方法”,纯然的“客观性”由此面临挑战。甚至一些人类学家认为,传统民族志倡导的客观性仅是一个神话。[2]在研究中,民族志者在“客观事实”的观察、认知及表述中必定包含了对“事实”的选择和解释的“主观性”因素。[3]

20世纪70年代初,解释人类学的出现,将传统民族志对客观对象的忠实描述转换为对客观对象的“真实性”解释,揭示了“所谓真实,不能够与对它的理解相分离”。[4]5以格尔茨为代表的解释主义人类学家认为,“田野”和“文本”都属于同性质的“事实”,而重要的却是对事实的“解释”。参与观察、真实客观的记录等不足以解说它,唯有“深描”才是人类学家应该孜孜以求的事业。[5]格尔茨自身的民族志理念就是遵循这一路径前行的。他在批评马林诺夫斯基的《一本严格意义上的日记》时提出了“第一人称”“内部描写”“现象学方法”“音素学”“认知性”“贴近感知经验”的方法,但是在他的民族志作品中并没有完全实现他的理念,如《尼加拉:十九世纪巴厘剧场国家》和《深层的游戏》还是“第三人称”“外部描写”“行为性”的民族志作品,并未真正离开经典民族志传统而另辟新径。[2]

20世纪70年代之后,在后现代思潮影响下,人类学进入以“反思”为典型特征的实验或反思民族志阶段,作者的再现成为实验民族志的深刻标志。这一时期的民族志出现了一些真正的“第一人称”“内部描写”“认知性”的作品。且民族志范式也发生了转换,即强调民族志研究者与信息提供者之间的“对话”。拉比诺(Paul Rabinow) 《摩洛哥田野作业反思》的付梓,便是被布迪厄称赞的一个典型例证。他正式把人类学家的田野经历本身作为描述的对象。罗伯特·贝拉(Robert N.Ballah)在该书的序中说道:“田野资料不是自在之物(Dinge an sich),而是我们获得它们的过程的建构之物”。[6]17在贝特森(Gregory Bateson) 的《纳文》中别开生面地把人类学家的民族志写作过程当作描述的对象,只不过在文本的呈现方式上把关于对象的描述与关于写作过程的描述熔铸在一起而已,他们先后把民族志作为学术研究的方法能够达到的可能性推到了新的高峰。[7]

20世纪80年代之后,民族志无论是资料的收集还是文本写作,都聚焦于民族志文本的“写作”和“表述危机”上。《写文化——民族志的诗学和政治学》和《作为文化批评的人类学:一个人文学科的实验时代》被认为是后现代思潮在人类学领域的重要成果,它们把人类学民族志文本的“写作”和“表述危机” 推向了高潮,引起了持续不断的批判和反思。有学者认为《写文化》在很大程度上就是国家权利在叙事方式上的一种延伸。[3]民族志具有“诗学”与“政治学”的特点。说民族志是诗学的,是因为它是虚构的产物,想象的产物,具有文学的品质;说民族志是政治学的,是因为文本实践受到权力、抵抗制度的限制和影响,民族志被制度决定,被政治决定,被历史决定。[2]写什么、怎么写的政治态度决定民族志的表述;不写什么,隐蔽什么的政治态度同样决定民族志的叙述。毋庸讳言,这一时期的著作或民族志作品依然具有鲜明的西方立场与西方文化的特点。因此,一些后现代人类学家主张,在描写中给予全球化重要地位;把自己当成“意义的创造者”,利用人类学知识,展开对权力和霸权的批评。[8]107在这样的反思基础上,理论范式出现多样化,理论学派层出不穷,与之相应的民族志文本也呈现多元化趋势。

通过对西方民族志发展历程的梳理发现:第一,不同时代的民族志特征和内涵体现了其自身的时代性。如第一个时代的主要特征是业余者的自由放任,带有欧洲殖民主义色彩及对异文化的猎奇;第二个时代的主要特性是凭借专业规范所树立的公信对科学的标榜;第三个时代的主要精神是对反思性和真诚的承诺。[9]第二,无论民族志范式如何演变,其传统的二元结构“主观/客观”“主体/客体”“主位/客位”“科学/艺术”“中立/介入”“实证/阐释”等始终未发生根本性改变。

二、二元对峙:西方民族志二元结构的解读

虽然西方民族志范式在人类学发展史上做出了巨大贡献,但其传统的二元结构却屡遭诟病。为摆脱传统二分法的束缚,人类学家一直致力于寻找破解二元结构的密码,但结果不甚理想,往往又落入创造新二元结构的怪圈,始终未能真正逃离。笔者认为,深入、全面梳理和分析西方民族志中的二元结构尤为重要,只有在此基础上吐故纳新,才可能突破传统二元结构的桎梏,真正实现民族志资料、方法、文本、表述等的统一。

追溯西方传统文化发现,在西方文化语境下,任何事物都是对立统一的整体,非黑即白,没有中国传统文化中的中间模糊地带。因此,根植于西方传统文化的民族志范式,其认识论基础是二元对峙,其民族志范式表现为典型的二元对峙特征。通过对西方民族志范式全面、深入的分析发现,“主位/客位”“阐释/实证”“科学/艺术”“中立/介入”等二元结构贯穿民族志发展始终。因此,笔者试图以这些典型的二元结构为例,对西方民族志中普遍存在的二元对峙结构予以解构(表1)。

表1 民族志中的二元对立分析参量

在表1中,笔者虽然只列举了几对主要的二元分析参量,但通过分析却发现二元对峙的民族志范式存在诸多值得深究的问题。譬如“主观因素”与“科学原则”之间的距离问题、主体的对象化问题、文本的规范问题、阐释的客观标准问题、介入的程度问题等等,这些问题引起了学术界的广泛关注。当下,随着人类认识论的不断发展,思维模式的多样性及其特征发生了重大变化,继续使用传统的二元对峙思维进行民族志探讨和研究,可能会对诸如中国等不属于此类思维模式下的研究者带来不必要的阻力和障碍。所以,我们不能盲目地将西方民族志中传统的二元思维模式捧为经典,应学会取精用宏,厚植于中国传统文化,寻求符合中国传统文化语境的民族志范式。

三、三位一体:民族志范式新探

中国民族志“本土化”讨论已有时日,但仍步西方范式后尘。保罗·拉比诺(Paul Rabinow)告诫我们,《写文化》是美国式知识主体的表述范式,中国人类学界如果对民族志批判性思维有所贡献的话,独立的知识主体尤为重要。[6]8因为,西方民族志其认识论建立于二元对峙基础上,这是西方二元分类的法则,也是西方式的文体性表述,中国的学者应用自己的知识主体(文化体性)去思考、分析、表述自己的民族志。费孝通先生在晚年倡导“文化自觉”——做自己文化的主人翁,[14]就是要告诫中国人类学者,中国民族志应回归中华文化的“知识主体”即文化体性中来建构。[15]为此,彭兆荣通过对中西方文化、民族志纵向的历史性以及《写文化》的反思,基于中国传统文化的“天地人” 三才、三维、三位的形制,创造性地建构了“体性民族志”。[16]毋庸置疑,厚植于中国传统文化语境下的“体性民族志”是属于中国自己的、符合中国文化语境的民族志。

(一)三位一体:“体性民族志”之解构

“体性民族志”中的“体性”一词,根植于中国传统文化,强调“体”“用”结合。“体”,《广雅》释:身也;结构上分析,“体”从人,从本,“以人为本”即为“体”,强调生命的体验。“用”即用身体去实践和表达中国文化之“性”。“体”和“用”看似二元,实则不能分开,因为中国所有文化都是用身体实践和生命体验。所以,“体性”一方面强调的是对身体行为、对对象的认知,对主客体的生命价值体认;另一方面也包括特殊的身体表达方式,即中国文化是什么,就要把它体验出来,再到生活中实践和表达。可见,“体性”之谓与身体行为和身体表达不可须臾分隔。

“体性”与民族志之关系,作者巧用“王”“参”“品”,分别从本体论、认识论和方法论进行诠释。中文里的“王”(天、地、人)即为典型,它是“三元”的贯通、相缀、中和。在我国传统的价值体系里,人的性命(天命、命运等)都是“天、地、人”整体的一部分。在甲骨文中,王的字形,有通天地之意。孔子说:“一贯三为王”,强调天(上)、地(中)、人(下)三元素的贯通与圆融。故“王”体现的是中国文化的天人合一,是本体论。在中国文化体系下,对应的民族志也应是三位一体,即主体一介体(身体)一客体三位一体形制;“参”实际上是“三”的大写,“三”也可以看成是认识论,因为中国所有文化表达都是三位,如“地势坤,君子以厚德载物”,即地、人、物三位。在田野调查中,对应的民族志也应是三位:主位、介位(身体)、客位三位;“品”,体味之感,强调身体实践和表达,是方法论的体现。西方民族志者认为,民族志者的任务并不是去寻找“深藏的真实”而是要“产生一种文字上具有生动可感受的味道,在文本中带着土地、人民和食物品味性”的民族志作品。[17]29但是,在中国文化语境下,“品”的意义更深刻。“品”不仅仅是通过民族志描述的声音、气味等感官的品味,而是通过身体这个介于主客体的复杂构成,来品味、感受、体悟和表达。这种由“品”来“体味”的方法,不仅强调身体的行为所产生的感官或感受,更强调身体的体验和经验理性,即通过身体体验从经验到理性的整体行为过程。

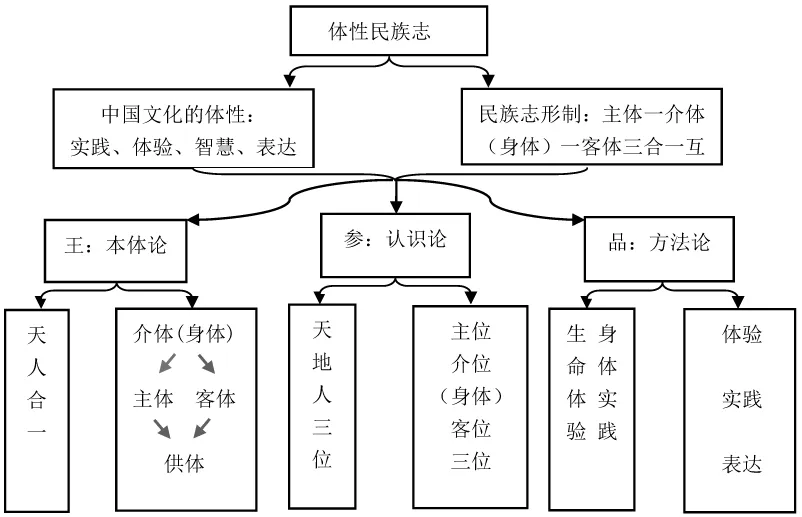

然而,体性民族志中的“王”“参”“品”,不是泾渭分明的本体论、认识论和方法论,其中又有互通和圆融,因为中国文化强调天、地、人和谐统一,具体表现为认识、实践、表述相融合的知识主体,即文化体性,不同于西方的主客体、主客位的二元结构。所以,用“王”“参”“品”诠释中国传统文化语境下的体性民族志也应是主位一介位(身体)一客位三合一互动。基于以上分析,“体性民族志”解构如下:

(二)“体性民族志”之反思

1.“体性民族志”是对传统民族志的“证经补史”

图1 体性民族志解构

民族志从传统到现代及至后现代的演化,其实就是一个“证经补史”的过程,“体性民族志”的出现也不例外。“体性民族志”,一方面作者是在更大的整体中间寻找主客体关系,主体和客体中间寻找兼性。西方民族志的二元结构是从认识论层面展开的,西方人类学家认为,在田野调查的时候,认识与实践的关系,刚开始是客位研究,然后才是主位研究,这是西方二元文化法则。对中国民族志而言,借鉴程度或有限。田野作业中,无论是研究者还是研究对象始终都要面临主体与客体交融的问题。因此,民族志中必须有一个连接主体与客体的桥梁或纽带。张光直先生以“巫”解释人的身体处于“存有连续(continuity of being)”的一体感通之宇宙联络网,人的自我从来没有隔绝于存有整体之外,人比较突出的不在主体的客观认知,而在于身体的交感共振。[18]13这足以表明“身体”是主体、客体之间交通、感应、互动的“桥梁”。另一方面,又是在中国传统文化语境下做具有规律性的民族志的探讨。中国的文化“体性”法则,即“天人合一”,对应的民族志也应是三位一体:主体一客体一介体(身体)三合一形制。所以,“体性民族志”是全球化与地方化有机结合的产物,既回应了西方民族志不适用于全球化语境以及现在的文明社会,又为中国民族志本土化问题找到了破解密码。所以,“体性民族志”无论是在国际上,还是在中国民族志本土化探索中都起到“正经补史”的作用。

2.“体性民族志”是对西方民族志传统二元结构的颠覆

在“体性民族志”这一特殊的系统中,作者用“反哺”理论进一步证明了“体性民族志”中的“三位一体”性。“反哺”在中国文化中强调的是一种“循环”和“生生”,关系到“家”的永续发展,亲属制度的继嗣性,赡养传统中的给予、喂养方式等,维持了社会的完整性结构以及与天地自然的和谐共生关系,因此强调的是多元中的“整体”。而西方的“天”“地”“人”的关系强调的是一种线性接力,凸显整体下的“多元”。所以,在中国“反哺”文化语境下,体性民族志也应是建立在“生生”的循环观之上的三位一体的和谐统一。“体性民族志”探讨了西方的二元结构、三位的线性接力,再到中国的环状保育,有力地证明了中国的民族志不是西方的二元结构、三位接力的民族志,必须是中国的三位一体和谐统一的体性民族志。可以说“体性民族志”既延续了民族志研究中所积累的智慧、经验和精髓,又完美地展呈了如何继续推进民族志本土化研究,为中国人类学提供了新的研究范式和方法。

3.“体性民族志”尚有进一步言说的空间

基于中国传统文化语境提出的“体性民族志”,无疑为中国人类学界思考民族志本土化问题提供一个全新的研究视角与理念。但是任何理论或方法不是放之四海而皆准的,我们应该保持对理论框架的戒心,尽量以问题为中心去寻求和运用相应的理论与方法。如果说“体性民族志”作为一种文化立场是毫无疑义的,也是具有重大贡献的,那么如何在田野中将“体性民族志”作为一种方法加以实践,即如何捕捉、构连、评估、归纳、表述所面对的文化事象,是我们应该进一步思考和推进的问题。例如中国文化中的“气、势、骨、相、妙、虚”等都是中国传统的知识与义理,如何循着这样一种视角来进行田野调查,建构一套中国特有的民族志方法,无论是模式的逻辑构架还是操作运行都是巨大的工程。而且,在全球化的今天,中国传统文化体系本身也在实际生活中不断发生着位移与质变,这也是我们在民族志的操作过程中所面临的难题,值得我们进一步思考和探索。

四、结 语

人类学是一个在自我反思、质疑中不断重构推进的学科。无论是古典民族志、科学民族志还是反思或实验民族志,都是人类学家不断反思、质疑、归纳的结果。“体性民族志”立足于民族志本土化问题的新探索,将民族志研究带入了一个更广阔的研究视域。这无疑是对西方民族志理论与范式的批判性反思,也是对西方文化霸权的挑战,更是对中国文化的省思和文化自信的体现。即便如此,我们亦不能盲目地将其捧为经典,应回归到人类学的本质,在比较与反思视域下审视“体性民族志”,在继承前人学术思想的基础上,寻找值得进一步言说与对话的空间,使其理论和方法日臻完善,更好地服务于我们的田野实践。

[1][美]詹姆斯·克利福德,乔治·E·马库斯.写文化——民族志的诗学与政治学[M].高丙中,等,译.北京:商务印书馆,2006.

[2]朱炳祥.反思与重构:论“主体民族志”[J].民族研究,2011(3).

[3]彭兆荣.民族志“书写”:徘徊于科学与诗学间的叙事[J].世界民族,2008(4).

[4][美]乔治·瑞泽尔.后现代社会理论[M].谢立中,等,译.北京:华夏出版社,2003.

[5]胡鸿保,张丽梅.从事民族志:马林诺夫斯基与格尔兹[J].世界民族,2010(1).

[6][美]保罗·拉比诺.摩洛哥田野作业反思[M].髙丙中,等,译.北京:商务印书馆,2008.

[7]Gregory Bateson.Naven:A Survey of the Problem Suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn from three point of view[M].Stanford,California:Stanford University Press.1958.

[8]王铭铭.西方人类学思潮十讲[M].桂林:广西师范大学,2005.

[9]高丙中.民族志发展的三个时代[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2006(3).

[10]纳日碧力戈.人类学理论的新格局[M].北京:社会科学文献出版社,2001.

[11][美]克利福德·格尔兹.文化的解释[M].纳日碧力戈,等,译.上海:上海人民出版社,1999.

[12][美]克利福德·格尔兹.地方性知识[M].王海龙,等,译.北京:中央编译出版社,2000.

[13]沈洪成.民族志的三重性:科学、反思与行动[J].青海民族研究,2011(1).

[14]费孝通.反思、对话、文化自觉[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1997(3).

[15]孙妙凝.中国人类学民族志写作在探索中前行[J].中国社会科学报,2014(1).

[16]彭兆荣.体性民族志:基于中国传统文化语法的探索[J].民族研究,2014(4).

[17]Paul Stoller.The Taste of Ethnographic Things:The Senses in Anthropology[M].Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1989.

[18]张光直.考古学专题六讲[M].台北:台北稻乡出版社,1993.

﹝责任编辑:黄润柏﹞

NEW EXPLORITATION OF ETHNOGRAPHY:FROM THE BINARY OPPOSITION TO TRINITY,ALSO COMMENT ON THE“ETHNOGRAPHY OF SELF-SUBSTANCE” OF PENG ZHAORONG

Wu Fangmei

Originated from the western world,the western paradigm of ethnography led the exploration of culture for centuries,accompanied with the dichotomy of“emic versus etic”,“science versus art”,“empiricism versus interpretation”etc.as seen from the stage of evolutionism.No matter with the criterion of“science versus empiricism”or the purport of“art versus interpretation”,it is difficult for the traditional cognition“Cogito ergo sum”to interpret the nature of Chinese culture incisively.The trinity of“heaven”,“earth”and“man”in traditional Chinese culture determines the interactive triune combination of“subject”,“object”and“media”in cognition and presentation of the self-substance.Therefore,it is only in line with the logic of Chinese people to construct the triune paradigm of ethnography from the Chinese traditional cultural system of cognition can better guide the fieldwork practice.

ethnography;criticism and reflection;dichotomy;trinity

【作 者】吴芳梅,厦门大学2014级人类学专业博士研究生。厦门,361005

C952【文献识别码】A

1004-454X(2017)05-0079-006