机动式大载荷举升平台可行性分析*

马保宁,徐俊东,罗 震

(南京电子技术研究所, 江苏 南京 210039)

机动式大载荷举升平台可行性分析*

马保宁,徐俊东,罗 震

(南京电子技术研究所, 江苏 南京 210039)

机动式高架举升平台可以使阵面克服近地阻拦,从而提升雷达探测距离,平台应用前景广泛。基于某大型雷达阵面架高需求,文中提出了一种机动式大载荷举升平台设计方案。方案主要采用套叠式高塔、随动平台技术实现阵面载荷举升,通过自稳定斜拉杆联合设计技术实现雷达的稳定性工作要求,采用有限元分析方法对举升平台进行了刚强度验证。仿真结果表明,该平台具备将10 t雷达阵面举升到24.6 m高度、在25 m/s风速下正常工作的能力。

机动式雷达;举升平台;大载荷;有限元分析

引 言

随着电子技术的发展,为了适应现代战争环境,提高战场生存能力,机动式雷达越来越受到用户的青睐。

机动式雷达能够实现快速架设、撤收、转运,能较好地应付现代战争中面临的电子干扰、隐身技术、反辐射导弹及低空超低空突防等四大威胁[1]。机动式雷达结构总体设计的关键技术就是如何在系统的总体结构设计和系统布局方面采取有效措施,使装备布局紧凑合理、空间利用率高,减少设备总量和运输单元,提高雷达设备的机动性。

近年来,随着电子技术的迅猛发展,尤其是超大规模集成电路技术、高速高精度A/D变换器技术、高速大容量数字处理技术、高速多重化处理技术、单片微波集成电路/混合集成电路技术的长足进步以及器件的轻小型化技术的发展,为减少雷达设备量、有效地减轻系统重量及提高雷达的机动性提供了良好的前提条件。但是随着现代战场电子环境的不断恶化,为了更加有效地提高雷达的侦测能力和抗干扰能力,用户对雷达的电讯技战术指标不断提高,这势必也会使雷达阵面和设备庞大化。所以机动式雷达的总体设计仍然面临着重大的挑战。

为了尽可能克服强地杂波影响,消除近地阻挡,提高雷达的探测距离,一般要求机动式雷达阵面能够架高到一定高度,使阵面能超过一般的树林和低矮遮挡物,所以机动式雷达一般都需配置相应的举升机构。国内相关机构在此方面也做了一些研究,但是举升载荷一般都较小[2]。

针对国内几类大中型雷达的架高需求,开发设计具有较高机动性能的通用大载荷举升平台具有重大的现实意义。

本文针对某类型机动式大载荷举升平台进行了详细的可行性论证,并对结构方案的安全性能进行了探讨。

1 举升平台技术要求及难点

为了满足雷达机动性要求,举升平台和运输平台要做一体化设计,构成一个独立的运输单元,另外还需满足下列主要参数指标:整车运输长度不超过20 m,宽度不超过2.5 m,满足铁路和公路的基本运输要求和四级公路的运输通过性,特别是转弯半径、车桥通过性必须符合相应的国军标要求。为了满足技战术要求,当举升平台上装载荷为10 t时(阵面大小6.2 m × 4.2 m),在6级风条件下能升降;在架高24.6 m时,8级风条件下能正常工作,而且顶端平台偏摆不超过60′;在举升17.6 m时,12级风条件下停机不破坏。

上述要求对结构总体设计的难题是结构轻型化、小型化和结构安全性能之间矛盾的调和。

当然,举升平台同时应该具有较高的自动化程度,能通过电动或者液压系统实现自动架设/撤收,相关动作还必须有必要的安全保证措施,所以液压伺服系统的设计也是该大载荷举升平台的一个关键技术,本文对此不展开讨论。

2 举升平台布局设计与优化

借助Pro/E三维设计手段,结合以往塔架结构的设计经验,本着“适用、先进、可靠、经济”的设计理念,通过精心排布和优化论证,最终采用了如图1~图3所示的结构布局方案。该平台组成主要包括牵引车、随车吊机、载车平台、高塔、通用平台等。最终设计方案完全满足设计需求,具体参数见表1。

图1 大载荷举升平台运输方案

图2 大载荷举升平台架高28 m状态

图3 调平腿和抗倾覆腿布局

该方案充分借鉴以往高架结构的技术和经验,对叠套式结构进行了适应性改进设计,满足了大、中型雷达的架高要求。方案主要技术特点归纳如下:

1)承载大,举升高度高。在满足架高尺寸的前提下,在给定上装阵面和工作风速条件下能严格满足抗倾覆和抗滑移要求。

2)刚性好,精度要求高。与以往通常使用的多层叠套式升降塔相比,采用两节叠套结构具有复合导向及塔间消隙机构,可通过消除两节塔之间的间隙,减小高塔的晃动量。采用刚性的斜拉杆替代通常的柔性钢丝绳,作为高塔横向稳定系统,可有效减小高塔的晃动量。

3)通用性及兼容性良好。在高塔顶部设计了通用安装接口,以实现不同雷达的高架。

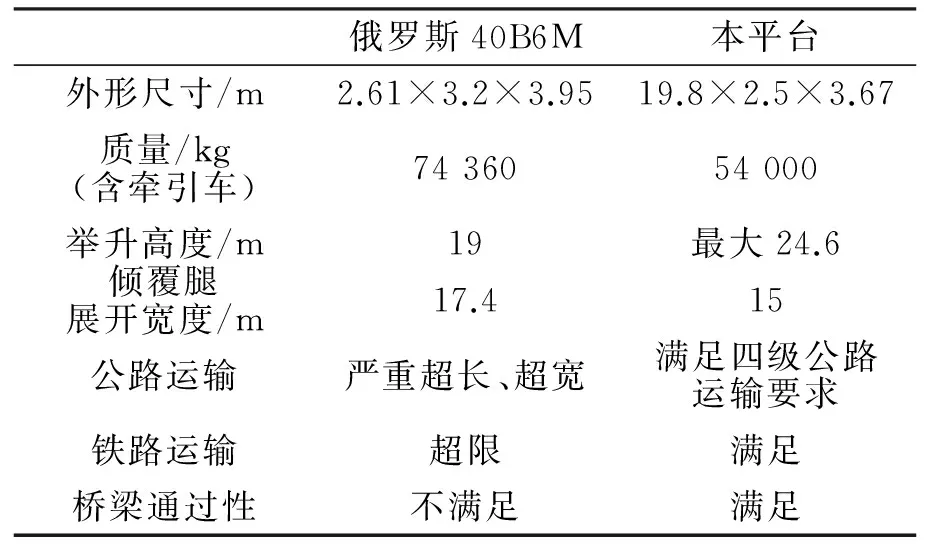

4)结构紧凑,重量轻。与国外同类高塔相比,该举升高塔采用了两节叠套式结构,在性能指标不降低的条件下,大大压缩了结构尺寸和重量,通过全轮转向技术,使高塔系统具有了较好的运输性和通过性。表1给出了该平台与国外同类产品的性能比较结果。

表1 本平台与国外同类产品性能比较

5)采用机、电、液一体化技术,实现大型高架雷达的机动性要求。

3 结构刚强度校核分析

为了防止工作情况下强度失效,保证天线阵面的偏摆要求,对设计模型进行刚强度校核分析是必要的。

3.1计算需求

作为结构总体,刚强度分析的主要关注点是:1)车架平台、抗倾覆腿、斜拉杆的强度是否符合材料要求;2)在风载荷作用下顶端偏摆是否符合刚度要求;3)在不均匀载荷条件下各液压调平腿的受力情况。同时本文对整个平台的振动特性进行了初探。

3.2有限元模型简化

整个平台结构较为复杂,因而针对计算需求,根据弹性力学的圣维南原理对有限元模型进行了如下的简化:1)忽略了对刚强度作用不大的结构;2)基于塔体的详细分析对举升塔柱采用等效的梁单元模型;3)两层塔柱之间无间隙;4)认为各倾覆腿旋转关节定位良好,不释放任何自由度,上装载荷、液压设备、后桥悬挂均以相应质量点单元施加;5)认为塔体支架强度足够,并且与车大梁接触面连接良好;6)塔体与塔体支架采用铰链连接,释放车纵轴方向自由度;7)各支撑腿按绞支边界条件约束,根据计算结果释放自由度(保证支撑腿的支反力为正)[3-6]。架高24.6 m时计算模型如图4所示。该模型采用了27个Mass21单元、3个Link10单元、37个MPC184单元、2 836个Beam189单元。

图4 平台架高24.6 m时的计算模型

3.3载荷工况

风载荷采用拟静力方法施加[1],该方法将风力的瞬风效应折合成有效静载,分段计算各层风力,具体计算方法参考文献[1]。本文主要分析了以下几种工况下的刚强度,见表2。

表2 几种典型计算工况

3.4计算结果和优化

对表2中的各种工况分别进行静力分析,结果汇总见表3。从表中可以看出,设计方案能满足预先要求的刚强度条件,并具有一定的安全裕度。

表3 平台静力计算结果

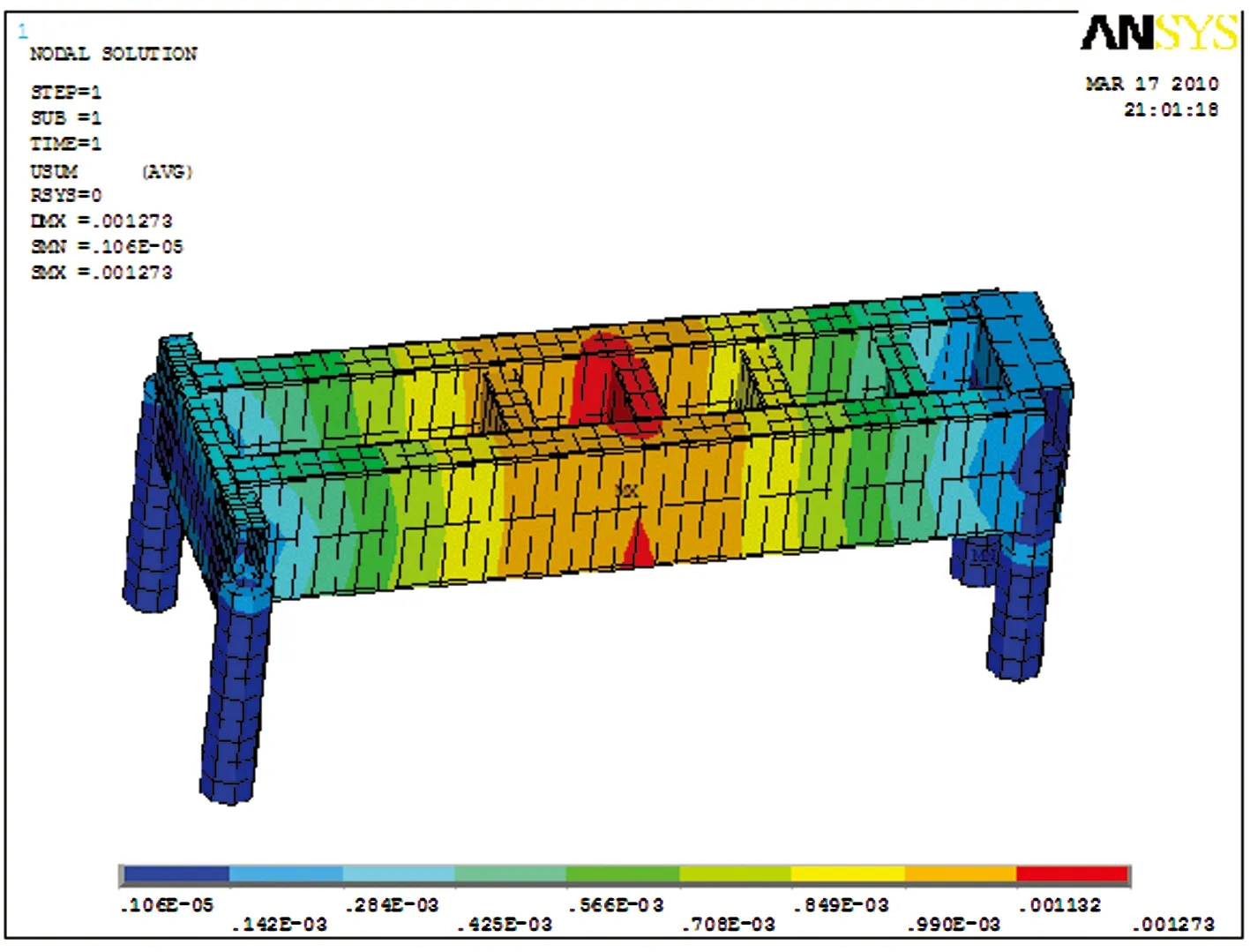

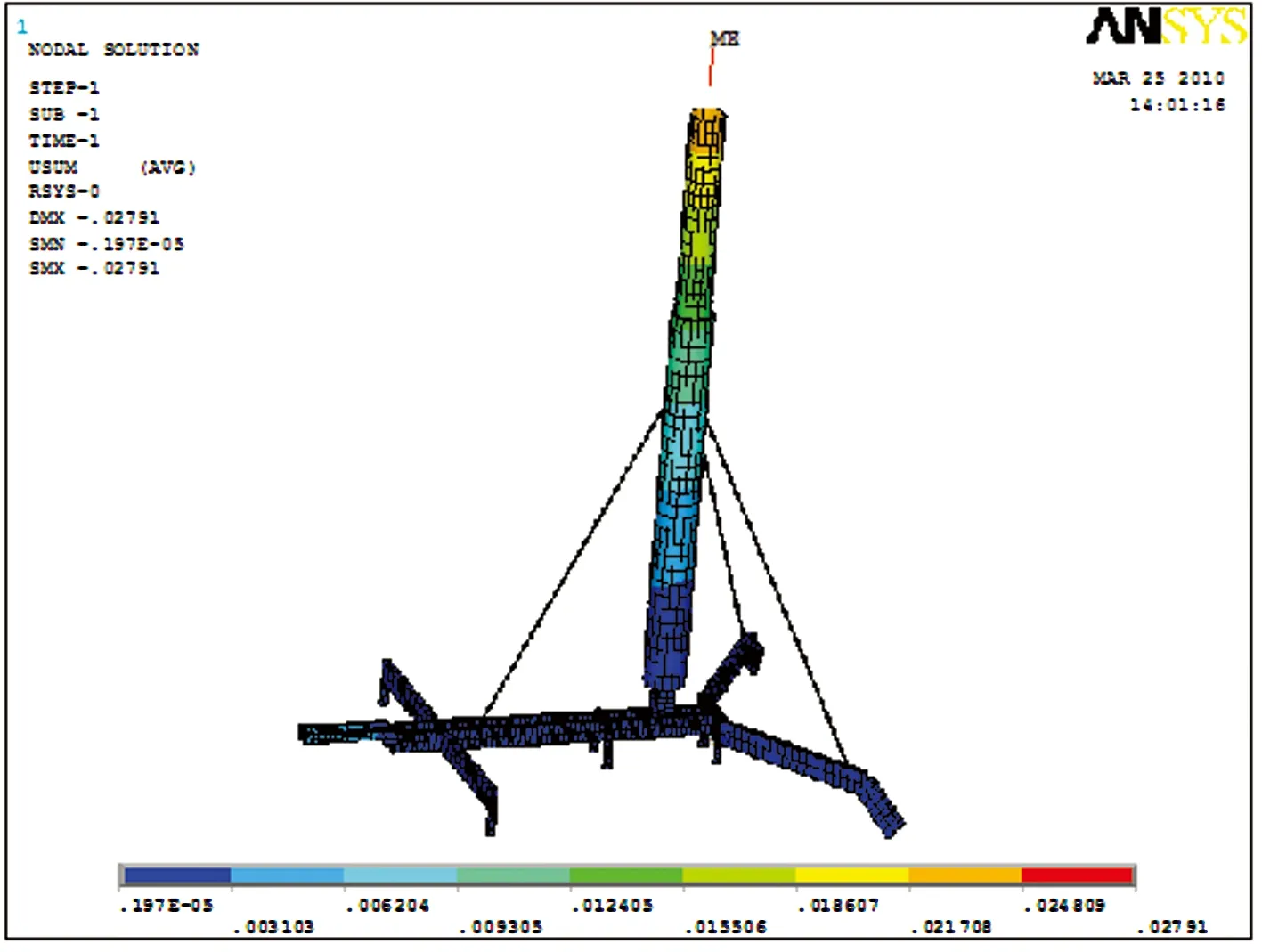

图5和图6分别给出了自重情况下车大梁的变形情况和架高24.6 m时侧后方风向工况下的顶端变形情况。

计算结果显示,在雷达架高24.6 m工作时,虽然不会发生侧翻,但是会出现倾覆腿离地的情况,为了确保雷达平稳安全工作,满足电讯指标,建议在倾覆腿附近加载合适的配重或者打地锚固定。计算结果同时也给各液压腿的选择、斜拉杆的设计提供了可靠的数据。

图5 工况1调平腿间大梁变形分布

为了严格控制整车的重量,对抗倾覆腿、车大梁、杆体结构等关键承力件的壁厚和结构形式进行了合理的优化:主梁厚度由16 mm优化为12 mm;杆体厚度由10 mm优化为8 mm;为满足强度设计要求,车架主梁还采用了比强度高的特种钢材,最终整个平台的质量控制在38 t左右。在后续的详细设计中,将继续对塔架支撑部分进行详细分析,在保证强度要求的前提下进一步减轻结构重量。

图6 工况5顶端变形情况

3.5模态分析

该平台在架高24.6 m工作时,风振和雷达转动固有频率的影响不可忽略,所以必须对整个平台的动态性能进行有效的分析,本文仅对平台的固有频率进行了一个初步的分析。为后续设计提供一定的参考依据,计算结果见表4,前2阶振动分别为杆体沿后倾覆腿方向的偏摆。

表4 本平台固有频率

4 结束语

本文对一种机动性大载荷举升平台的结构可行性和安全性进行了分析,对其中的关键技术和解决方案进行了论证:

1)结合三维实体建模技术,通过优化结构布局,使该举升平台在设计输入条件下严格满足运输机动性要求;

2)通过整车静强度分析,确保该设计平台能够在核定载荷工况下安全工作,并具有一定的安全裕度;

3)相比国外同类产品,本平台在不降低举升载荷和举升高度的情况下,结构紧凑性和运输机动性均有明显提高。

设计此类大载荷举升平台在国内尚属首例,有望填补国内大载荷、高转速、高架雷达举升装置领域的空白。在后续的设计工作中,结构设计工作和安全校核必须同步进行。在结构安全性方面,还需要对关键零部件进行疲劳强度校核,对内外层塔柱的消隙结构进行仿真分析,对高塔的风振响应、上装载荷的偏心转动等进行动力学仿真。此外,相应的结构安全性试验也必不可少。

[1] 张增太. 机动式3D雷达结构总体设计探讨[J]. 电子机械工程, 2004(5): 11-13.

[2] 陈亚峰. 50米升降塔的静力分析[J]. 电子机械工程, 2008, 24(3): 31-33.

[3] 赵希芳. 车载雷达力学分析中支腿边界条件的研究[J]. 现代雷达, 2003, 25(12): 17-18.

[4] 李德信, 吕江涛, 应锦春, 等. SX360型自卸车车架有限元分析模型的建立及动静态特性分析[J]. 机械科学与技术, 2002, 21(3): 380-384.

[5] 孙戎. 某雷达承载平台的有限元分析[J]. 电子机械工程, 2004, 20(1): 30-32.

[6] 王飞朝, 周克洪, 王克军, 等. 基于有限元技术的模态分析在雷达结构设计中的应用[J]. 电子机械工程, 2006, 22(1): 14-16.

马保宁(1962-),男,工程师,主要从事雷达结构总体设计工作。

FeasibilityAnalysisoftheMobileLifting-platformforHeavyLoads

MABao-ning,XUJun-dong,LUOZhen

(NanjingResearchInstituteofElectronicsTechnology,Nanjing210039,China)

The mobile lifting-platform has wide application prospects. It allows the radar array to overcome near-earth barriers, thereby enhancing radar detection distances. Based on the high demand of a large radar array, this paper proposes a design scheme of mobile lifting-platform for heavy loads. The scheme adopts the stacked tower and the follow-up platform to realize the lifting of array load. The stability requirements of the radar are realized by the self-stabilizing oblique rod design. Finite element analysis is used to verify stiffness and strength of the lifting-platform. The simulation results show that the platform has the ability to lift a 10 t radar up to 24.6 m height and work normally at 25 m/s wind speed.

mobile radar; lifting-platform; heavy loads; finite element analysis

2017-02-28

TN820.8

A

1008-5300(2017)04-0022-04