昌都县传统手工艺调查报告

谢 越

★康藏研究★

昌都县传统手工艺调查报告

谢 越

传统手工艺的传承与发展是传统文化中至关重要的部分,其传承直接关系着文化的存续。文章立足于历史文献和田野实地调查资料,追溯了西藏昌都地区手工艺的历史传统,认为传统手工艺的发展不仅仅是对历史文化的传承,且对增加居民收入、促进西藏产业结构转型、文化输出等方面都具有积极的意义。

传统手工艺;昌都;文化产业;发展

20世纪后半程历史学集体地转向社会史,史学家不再是单纯的政治史研究者,霍布斯鲍姆、伊格尔斯是其中的代表,大量社会学的方法与视角被引入到历史研究中来。文化与社群构成了历史学新的维度,对一个群体的历史肖像速写也变得更为生动有趣,当我们将目光聚集到噶雪(Kar-Shod)手工艺工匠这一特殊的社会群体身上时,原先对于藏文化中对工匠的偏见与误解被逐一消除,寺院与手工艺工匠群体之间的互动被具化为信仰与技艺之间的互动关系,而这些转变对于重新审视西藏的宗教与世俗命题具有至关重要的意义。

自第一代噶玛巴都松钦巴(Dus-gsum-mkhen-pa)在列杜嘎玛(gLi-du-sgar-mal)建立噶玛寺(Karma-dgon)起,一直到20世纪初。在这段漫长的时间跨度内,昌都地区嘎玛的手工艺家族经历了种种沉浮兴衰,从最初的伴随僧团移动的流浪工匠,在这些极少为人所察觉的历史上,手工艺家族与寺庙共同延展了作为信仰的藏传佛教的维度,其作为一个群体而言本身又是今天对西藏文化研究过程中不可回避的文化现象的经典范例,具有非常广阔的研究空间,同时从产业化的角度来看传统手工艺的健康发展也有利于西藏经济的转型。

2008年昌都县嘎玛乡被文化部命名为“中国民间艺术之乡”,噶玛噶智(Karma sGar-bris)唐卡被列入中国国家级非物质文化遗产名录,与嘎玛藏族金属工艺锻造相继被列入了西藏自治区级非物质文化遗产项目之后。噶雪(Kar-shod)手工艺技艺连同手工艺工匠就变成了一种地方性的文化资源存在。作为地域的噶雪手工艺研究所呈现出的“地方(place)”与“空间(space)”的互动关系是现代文明冲突研究的核心问题,从另一个角度来说,对于噶雪手工艺工匠群体的研究也是一次漫长的旅程,文化人类学关注人类社会并试图理解在我们生活的方方面面之间存在的潜在关联,社会科学分类之间的界限正在日益变得模糊,围绕同一问题更为多元的视角研究也越来越成为可能。

在本报告中,笔者回顾了昌都手工艺的历史上的基本状况,近千年的历史沿袭充分证明了当地手工艺的深厚传统。由于一些因素的影响,手工艺中宗教的因素受到了抑制,手工艺流派与宗教流派之间的关系日渐疏远,与日俱增的世俗化为手工艺传统带来了难以预料的影响。以昌都地区嘎玛乡为例,将注意力集中到解决传统文化在当代所面临的发展困境问题。期望能够在“以人为本”的理念下,将手工艺视为文化的一部分而加以重视,从而改善当地居民的生活。

一、昌都手工艺的历史

历史上昌都地区是噶玛噶举派(Karma-bkav-brgyud-pa)传统浓厚的地区,又以精湛地手工技艺闻名于世,其中以嘎玛乡(Gar-ma)的手工艺最为有代表性。嘎玛乡位于昌都市卡若区最北部,扎曲河流域,毗邻青海省玉树藏族自治州囊谦县,平均海拔4300米,属于半农半牧乡。全乡有10个行政村,43个自然村。

嘎玛乡的手工艺传统可以上溯至格萨尔王(Ge-sar-rgyal-po)传说发生的时代,在《格萨尔王传·霍岭大战》中霍尔托托王(Hor-tho-thog-rgyal-po)及其后嗣子孙就以铁匠手艺著称,霍尔白帐王(Hor-gor-dkar-rgyal-po)有过这样一段表白“我是霍尔托托王的子孙、托木热钦(Tho-mo-rla-chin)的侄儿,铁匠手艺代代相传,手执锤子,信奉上天鬼魔神,耳边常感囊龠呼呼响,铁锤叮叮当[1]”。

时至今日当地仍流传有格萨尔大王以宝剑劈山引水传说,传说中格萨尔大王所劈之山被当地人视作是一条手工艺人与牧民生活区域的分界线,这座山以北的人没有刻苦的精神无法学习精巧的手工艺,以南的人则拥有刻苦的精神能够学习精巧的手工艺,而这座传说中格萨尔王所劈之山的位置就在从翁达岗村(Om-mdav-sgang)至嘎玛乡的公路附近[2]*石泰安也提到的格萨尔说唱艺人仁钦达杰(Rin-chen-dar-rgyas,生于1885年)的叙述,在察木多(Chab-mdo)的“阿温宗(A-wen?,不详,大概在今昌都县柴维乡附近)”有一块山崖,大家可以在上面看到格萨尔的脚印及其坐骑的马蹄印记(见于第141页)。但是“阿温宗”的所在地并不十分明确姑且做一旁证。此外刘冬梅在《造像的法度与创造力》一书中也提到了这则流传在当地的传说(见于第38页)。另,笔者考察时曾路过该地,在317国道约巴乡路段西北约20千米处。。《昌都县志》记载,15世纪下半叶,嘎玛寺铸造释迦牟尼铜佛像的尼泊尔工匠的影响,其中有的匠人还参加过扎什伦布寺和拉卜楞寺大铜佛像的铸造*《昌都县志》,第四章民俗,第二节生产习俗中器具篇。。但是,相关的文字记载十分缺乏,没有文字性的材料展现当时的历史细节。当地流传颇广的一种说法是:

噶玛当地手工艺的历史可以追溯到第一代噶玛巴都松钦巴(Dus-gsum-mkhyen-pa)修建噶玛寺(Karma-dgon)时期,都松钦巴(Dus-gsum-mkhyen-pa)七十七岁时赴列杜嘎玛(gLi-du-sgar-mal)建造了嘎玛拉顶寺(krMa-lha-sdeng),传说中噶玛寺在修建时是由嘎玛当地的画匠堆日仓(sTod-ri-tshang)设计的,并且从内地和尼泊尔请来大批工匠,其中还有尼泊尔的两位王子,寺院修建完毕后,一些工匠就留了下来,在当地娶妻生子,逐步形成了一代又一代的噶玛手工艺传统。(资料来源:2015年7月8日,其美次仁访谈记录。)

嘎玛乡的手工艺工匠在佛教造像技法上都属于噶玛噶智(Karma sGar-bris)画派,噶玛噶智(Karna-sGar-bris)中的Karma就是噶玛噶举派,sGar的意思是宿营地、营盘、营的意思,bris则有写画的意思,合起来就是噶玛噶举派的画师营帐的意思。从已经取得的材料来看,由于手工艺与藏传佛教之间有着密切地联系,如齐乌岗巴画派(Phyi-sgang-ba)与噶当派(bKav-gdams-pa),勉唐画派(sMan-thang)与格鲁派(dGe-lugs-ba),钦则画派(mKhyen-brtse)与萨迦派(Sa-skya-pa),噶玛噶智画派(Karma sGar-bris)与噶玛噶举派(Karma-bkav-brgyud-pa)[3]*刘冬梅在文中认为画派与教派不是一一对应关系,强调不能以教派的名称指代画派的名称,这是出于艺术层面对画派的考量所致,而非就实际源流情况所言。,教派之间教法的不同理解直接反应在各画派风格的差异性上,虽然不能用教派的名称指代画派的名称,但各个画派至少在相当的历史时期内可以被视作为各个教派的附庸,服务于僧伽(Sangha)宣扬其宗教主张。

今天我们所看到的昌都传统手工技艺中的唐卡、佛像、金银器加工技术大部分是源自于于的佛教“五明”之中的“工巧明(bZo-rig-pa)”。因而从某种意义上说并不是所有的工匠都只有工匠一个单一身份,换言之有时工匠和僧侣身份之间并不存在十分明确的界限。

历史上有相当数量的手工艺大师本人也是颇有造诣的高僧大德。特别是对修习密宗(Tantra)的学习者而言,首先要学会彩绘坛城和布绘坛城,或者禅思坛城。学绘坛城前必须接受灌顶。为了绘制好坛城就要对菩萨境地进行明了和深入的禅思,最后在这个基础上获取佛陀的成功。如果不懂坛城的量度和绘制法而随意增删或臆造坛城的禅定者,不但不能获取功果,反而会光积罪孽[4]。噶玛噶智画派的创始人是一位名叫南喀扎西(Nam-mkhav-bkra-shis)的活佛,在一份写于1775年的记载中显示其出生于雅堆(Yar-stod),在幼年便被确定为第八世噶玛巴弥觉多吉(8th Karma-pa Mi-bskyod-rdo-rje)的“化身”,弥觉多吉预言其将在佛像制作(making sacred images)这个特别的方面延续噶玛派的活动*根据司徒班钦(Si-tu Pan-chen Chos-kyi-vbyung-gnas)所著的

更为有名的是第十世黑帽系噶玛巴却英多吉(10th Karma-pa Chos-dbyings-rdo-rje),作为噶玛巴转世系统中最伟大的画师,却英多吉(Chos-dbyings-rdo-rje)生于果洛地方(mGu-log其故地在今青海班玛)。1642年格鲁派和蒙古联军攻下噶玛噶举派的支持者藏巴汗(gTsang-pa-han)政权后,作为噶玛噶举派当时的首领,却英多吉(Chos-dbyings-rdo-rje)不得不出逃躲避到了姜域(vJang-yul)*也作绛域(vJang-yul)、三赕、绛三赕(Vjang-sa-dam),位于今云南丽江、大理一带。很长时间,在那里却英多吉学习接近于汉地风格的传统绘画,在萨迦座主(Sa-skya-gong-ma)时期,藏汉两地间已有影响力不可低估的交流,甚至在《后藏志(myang-chung)》中有夏鲁王子为了修建和装饰由布顿倡建的夏鲁寺(zhu-lu-dgon)就曾经邀请蒙古和汉地的艺术家入藏[6],到却英多吉(Chos-dbyings-rdo-rje)时代汉地的艺术风格已经成为绘画不可缺少的元素。嘉绒扎果土司(Rgyal-rong rtsa-sko rgyal-po)即木氏土司邀请却英多吉(Chos-dbyings-rdo-rje)前往,之后其便在该地传播噶智画派(sGar-bris)的绘画风格,但是并没有确切的文献资料记录下这则传说[7]。

另一位独特的噶玛噶智派(Karma-sGar-bris)集大成者是司徒班钦·却吉迥乃(Si-tu Pan-chen Chos-kyi-vbyung-gnas,1700-1774),其留下了大量关于嘎玛手工艺工匠记载的信息,颇为巧合的是其在受到专业绘画训练之前也是以天赋(innate gift)作画,司徒班钦(Si-tu Pan-chen)可能得到了第十二世噶玛巴绛曲多吉(12th Karma-pa Byang-chub-rdo-rje)的指导,其后司徒班钦(Si-tu Pan-chen)跟随一位工布(Kong-po)的转世活佛(sprul-sku-ba)学习绘画量度,同时在这位活佛的指导下直接通过印度的手稿来学习,随后在羊八井(Yangs-pa-can)的一个红帽系(Zhwa-dmarvs)寺院中,管家(phyag mdzod)给其看了经堂(Phyag-dpe lha-khang)内古老的印度铸造佛像,并将传统的佛像铸造量度分类介绍给了司徒班钦,其后来又曾将其所著的本生经唐卡的口传部分传给了第十三世噶玛巴,作为以往口传的首批教义之一。

司徒班钦在德格(sDe-dge)保持了很大的影响力,曾经将绘制的一套唐卡献给了德格土司旦巴次仁(bsTan-pa-tshe-ring),这套唐卡依据噶玛噶智派(Karma-sGar-bris)画法绘制,内容为八大证果者,八大证果者(Grub-chen-brgyad)分别是1.Indrabhuti, 2.Kukuripa, 3.Padmavajra, 4.Arya Nagarjuna, 5. Dombhi Heruka, 6.Luhipa, 7.Dril-bu-pa, 8.Saraha。旦巴次仁在修建八蚌寺(dPal-spungs)时给予了其慷慨的支持。在修建八蚌寺(dPal-spungs)时,司徒班钦(Si-tu Pan-chen)邀请了来自噶玛寺(Karma-dgon)一带的23位画师进行壁画绘制工作。(资料来源:2015年7月10日,益西朗加访谈记录。)

司徒班钦之后其弟子赤列饶佩活佛(sprul-sku-ba Phrin-las-rab-vphel),噶玛扎西(Karma-bkra-shis)和希巴·次旦巴(gZhis-pa Tshe-brtan-pa)延续着噶智(sGar-bris)的风格,并演化出一直深受司徒班钦(Si-tu Pan-chen)个人风格影响的噶雪派(Kar-shod),其最终固定为今天嘎玛乡手工艺工匠所共同遵循的工艺标准。

司徒班钦时曾大量资助支持了噶玛派的画师们,一些来自杰堆(rJe-stod)的画师们在拉登巴(Lha-stengs-pa)距离噶玛寺(Karma-dgon)不远的地方工作,大约在1750年的时候,司徒班钦(Si-tu Pan-chen)让一位拉登巴(Lha-stengs-pa)的神像塑匠次旺扎巴(Tshe-dbang-grags-pa)绘制了一幅27位密宗(Tantra)主要神灵的唐卡,并亲自指导了每一幅唐卡的绘制工作。(资料来源:David Jackson, A History of Tibetan Painting , p260)

这些事例似乎揭示出了历代噶玛巴本人从某种意义上说就是噶玛噶举派所支持的画师们的共同导师,在所见的世俗画师传承之外存在着噶玛巴所主导的僧人画师传承。

普布次仁(Phur-bu-tshe-rin)被认为是19世纪昌都一代最为有名的画师工匠,不同文献和传说中关于普布次仁的事迹记载持续了很长时间,大部分认为他是19世纪后期的人(但在有的记载中显示他似乎也出现在18世纪,而其家族后人的说法甚至可以上推到17世纪第十世黑帽系噶玛巴却英多吉(Chos-dbyings-rdo-rje)的时代,不过19世纪的说法可靠性更高一些*Padma-rnam-grol-mthav-yas. Lha skuvi thig dpe mi pham dgongs rgyan. Kalimpong, Pema Namdol Thaye,1987.Pp274.记录了其所绘制的原画被刻在德格衮钦(sDe-dge dgon-chen)寺的雕版上,并得到了八蚌寺(dPal-spungs)司徒活佛(Si-tu sprul-sku)白玛旺秋杰波(Padma-dbang-mchog-rgyal-po,1886-1952)的赞美。)。在现代的西藏绘画史研究者们习惯性的将普布次仁归于新勉日画派(sMan-ris gsar-ma)*有时也被称作“勉萨”画派,而在最新的昌都地区官方的非遗申报书中,这一画派被称作“康·美萨”画派,但实际上藏文的拼法是一致的。,但其风格更类似于一种受噶智(sGar-bris)风格影响巨大的独特混合风格,其描线手稿与今天的噶智派手稿对比便能很清晰地看到二者的类似之处。

普布次仁(Phur-bu-tshe-rin)已不同于先前的南喀扎西(Nam-mkhav-bkra-shis)、却英多吉(Chos-dbyings-rdo-rje)、司徒班钦(Si-tu Pan-chen)等人都拥有寺院极高宗教职位的情况,他本人的身份似乎是更为单纯以画技著称的神像画师(Lha-ris-ba),因而他创造了一种对于经院主义的突破式画法,在构图中采用了非对称的方式,构图中的留白回味无穷,精巧的细腻之美弥散其中,这一点与司徒班钦(Si-tu Pan-chen)后期风格相当类似,他的画从远近呈现出两种不同的精美,贡却旦增(dKon-mchog-bstan-vdzin)称之为康智风格(Khams style或khams bris,有时官方的资料中也称其康勉萨)。

普布次仁将其一个著名的弟子晋拉绛央(vDzing-lhav-vjam-dbyangs)留在了德格,画技几乎与普布次仁相差无几,绘制了一些流传至今的木刻版画的底板。其另一位有名的弟子是神像工匠日巴旺堆(Rig-pa-dbang-vdus),据说他是昌都(Chab-mdo)强巴林寺(byams-pa-gling)的一位僧人,也被称为喇嘛旺堆(Bla-ma-dbang-vdus),后来珠巴家族(Gru-pa-tshang)的金属造像技艺就是由其回传的。在19世纪末到20世纪初活跃于康区*普布次仁的弟子主要分布在今德格、江达、贡觉、甘孜、白玉、察雅、昌都县等地。的手工艺匠人中,如:画师噶玛拉登(Karma Lha-stengs)、画师才玛格勒(Tshal-ma dGe-legs)、神像工匠大师傅旺噶(dbu-chen lha-bzo dBang-dgav)、画师次佩拉措(Tshe-dpag-lha-tshogs)、画师悉达·噶玛多杰(Sib-mdav Karma-rdo-rje)等人都是普布次仁(Phur-bu-tshe-rin)的弟子。

这一状况随着20世纪西藏传统宗教社会的瓦解而迅速改变,但在20世纪的前半页基本维持了僧人与工匠共同主导手工艺的局面,而与此同时昌都地区的手工艺传承开始越来越多地以家族传承呈现,在20世纪后半期的“改革*指1959年进行的改革。”时期,寺院遭到毁灭性打击,传统手工艺流散到世俗的家庭中,至20世纪80年代开始全面的恢复。家族传承就已经成为了当代手工艺传承的主要方式,家族间的亲缘纽带同时也是技艺传承的纽带。值得注意的是,今天当地所有的唐卡画师都尊奉依然健在的老画师嘎玛德勒(Karma-bde-legs)为他们共同的老师。

二、昌都手工艺的现状

19世纪后期,手工艺人们不再作为寺院的下属而取得了某种程度的自主性,柔克义(W.Rockhill)在1892年7月25日的日记中曾有一段记载,其经过玉树到昌都的路上巴尔本波(Par-dpon-po),令柔克义感到惊讶的是其不仅为柔克义提供了僧侣鞋,还贩卖一些德格制作的佩饰用品[8]*原文:1892,July 25.-The Pere Ponbo came over to see me, and I let him get the better of me, not only in trading for my lame mules, but in selling me some trinkets he wore, and which I was surprised to see were of Derge make.。这是西方人关于康区手工艺品已知的最早的记录,最晚在19世纪末期,德格的手工艺品已经有了寺院宗教用品之外的其他需求,作为一种商品在相当的范围内流通。

画师工匠家族的延续使得德格(sDe-dge)包括康(Khams)地成为了西藏手工艺加工最为活跃的中心,尽管寺院依然拥有绘画与造像量度的话语权,但越来越多的手工艺人开始独立于寺院存在。个体的手工艺人是无法单独完成复杂的手工艺工作的,在笔者的田野调查过程中发现,现今的手工艺人通常是以家族形态呈现,即一个家族亲属都是从事相关手工艺的工匠。

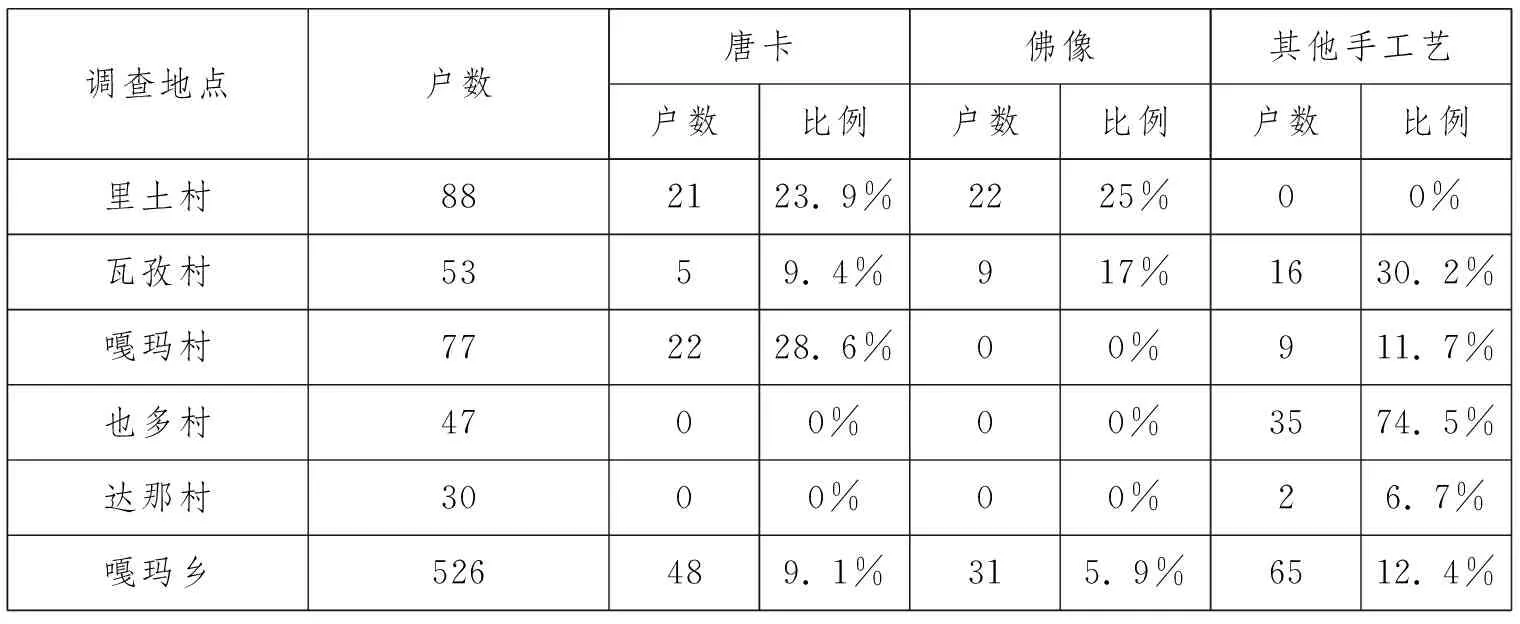

一个个村落很容易形成单一行业人群构成的聚落,以比如村(vBri-ru)为例,该村现有16户人家,其中有15户在从事手工艺制作,整个嘎玛乡的手工艺所占的户数比例如下表所示:

调查地点户数唐卡佛像其他手工艺户数比例户数比例户数比例里土村882123.9%2225%00%瓦孜村5359.4%917%1630.2%嘎玛村772228.6%00%911.7%也多村4700%00%3574.5%达那村3000%00%26.7%嘎玛乡526489.1%315.9%6512.4%

(资料来源:嘎玛乡政府2014年统计数据,笔者2015年调研期间统计数据与此相同。)

随着手工艺工匠越来越多的依附于家族形态存在, 其社会形态的组织结构已与他们的祖先时期大不相同,制作佛像、唐卡、法器不再是寺院的专利,世俗化商业化的色彩已经十分明显,尽管这些家族还对寺院的订单充满了虔诚之心,但越来越多的私人买家的订单使得手工艺家族渐渐脱离了寺院的经济系统而成为独立的社会阶层,拥有自我话语权。

这些手工艺家族通常拥有悠久的历史,传承多达数代,时间跨度长达数百年之久, 田野调查中,笔者访问到了一些在当地著名的手工艺家族,他们讲述了当地手工艺现在的实际状况:

智雅仓(sPro-ba-tshang)家族是噶玛乡早期延续至今的几个家族之一,其家族最早的历史可以追溯到都松钦巴(Dus-gsum-mkhyen-pa)建立噶玛寺(Karma-dgon)的年代。其家族名称的来源据说是离噶玛丹萨寺(gDan-Sa-krma)不远的一处山坡,在藏语中spro-ba的意思是光线发出的地方。智雅(sPro-ba)家族为最初供养噶玛寺的18个部落之一。

由于这个家族第一代以画师身份出现的噶如(Ka-phrug),其为参与司徒班钦(Si-tu Pan-chen)绘制八蚌寺(dPal-spungs)的壁画时所召集的23名来自噶玛寺(Karma-dgon)的工匠之一。其后这个家族诞生了一位对造像量度颇有造诣的画师,即欧敏(vOg-min)噶玛寺的堪布噶玛仁钦(Karma-rin-chen),曾经编写了一本阐述各种各样曼陀罗(mandalas)及造像量度的图册,噶玛仁钦(Karma-rin-chen)曾跟随第十四世噶玛巴台乔多吉(Then-mchon-rdo-rje)学习过绘画。

噶玛仁钦(Karma-rin-chen)之后是该家族的第三代噶玛勒珠(Karma-legs-grub),其是一位神像工匠,第四代拉噶(Lha-dgav)曾经参与了仁钦弥觉坚赞(Rin-chen-mi-vgyur-rgyal-mtshan)组织修建诺尔派(Ngor-pa)新寺亿隆拉吉却德(Yid-lhung Lha-rgyal-chos-sde)的工作。第五代噶玛饶江(Karma-rab-vbyams)没有太多事迹流传下来,第六代囊杰(rNam-rgyal)虽然也是一位神像工匠,不过囊杰后来转去经商,在茶马古道贸易线上贩运噶玛(Karma)的佛像,同时从四川德格等地贩运一些生活用品到昌都,成为当地富有的家族*在今天的冻中村以西的扎曲河畔,依然留存有一片废弃的庄园和码头遗址,据智雅家族的人说说那曾经是一个智雅家族(sPro-ba-tshang)一个用于运送货物的码头货站,如今只剩下一片废墟。并拥有了一支10人左右的私人武装力量负责保护家族贸易的安全,家族拥有18间房子的宅院,奶牛40头,马23匹,还有骡子用来运输,还拥有大量的牛羊。从那时开始,智雅家族开始生产一些世俗化的金属装饰器物,诸如藏装的腰带、配饰,以及藏刀的刀鞘甚至马鞍销售。

第七代扎巴囊杰(Gra-pa-rnam-rgyal,?-2010)是与拉索家族(Lha-zdo-tshang)的嘎玛德勒(Karma-bde-legs)同一代人,在噶雪(Kar-shod)与其齐名的神像工匠(Lha-dzo),智雅家族(sPro-ba-tshang)在这一代与珠巴家族(Gru-pa-tshang)建立了姻亲关系,并由后者的分支所继承,目前两个家族依然有着婚姻上的关联。智雅家族(sPro-ba-tshang)已经由第八代继承人次成江村(Tshul-khrims-rgyal-mtshan)掌握家族企业的生产销售活动,其家族依然拥有对囊谦(Nang-chen)与德格(sDe-dge)一些寺院佛像的专卖权。该家族与2013年成立了以家族名号为名称的公司,用以扩大家族生意,2014年公司的利润达到32万元。(资料来源:2015年7月15日,智雅·次成江村(sPro-ba Tshul-khrims-rgyal-mtshan)访谈记录。)

珠巴家族(Gru-pa-tshang)是昌都最有名的手工艺家族之一,该家族分为三大支系,分别从事绘制唐卡与打制铜佛像的工作。家族名称的来源显示了其家族在历史上曾经的某种外来的因素。至今在距离珠巴家族不远的比如(vBri-ru)仍流传着尼泊尔工匠阿尼格(Aniko)的故事。

画师们有的在绘制《绿度母(sGrol-ljang)》时仍然依照阿尼格(Aniko)在14世纪时所绘制的《绿度母》。珠巴家族在普布次仁(Phur-bu-tshe-rin)时代已经出现了一大批优秀的工匠,普布次仁是19世纪后期的人,普布次仁的父亲去世时其家族已拥有8位手工艺术家,包括其本人与他的三位兄弟,分别是面具制作的索南次仁(bSod-nams-tshe-ring)、画师拉泽(Lha-rtse)、画师及造像师布珠(Bu-drug)。

从那个时候起珠巴家族(Gru-pa-tshang)出现了明确的造像与绘画方面的分工,同一代工匠当中有专门从事绘画工作的也有专门从事佛像打造工作的,现代的珠巴家族分成三个支系,在不同的地方从事传统手工艺工作,即柴维乡的宗拉(vTshom-lha)家、昌都夏通的曲雄次仁(Chos-shung-tshe-rin)家、与拉萨的嘎玛旺堆家(Karma-dbang-vdus-tshang)。

普布次仁(Phur-bu-tshe-rin)之后的珠巴家族(Gru-pa-tshang)又经过了大约两代人,索南泽仁的儿子斯朗边巴(bSod-nams-spen-pa)与其弟嘉央囊加(vJam-bdyangs-rnam-rgyal)以及他们未见名字的兄弟们,其中斯朗边巴(bSod-nams-spen-pa)后来成为神像工匠(Lha-dzo)没有继续画唐卡,大概是由于普布次仁(Phur-bu-tshe-rin)去世时斯朗边巴(bSod-nams-spen-pa)还没有完全掌握绘画所需的量度,在一些口述的历史中,是喇嘛旺堆(Bla-ma-dbang-vdus)将这些技艺回传给了珠巴家族(Gru-pa-tshang)。而年龄较长的嘉央囊加(vJam-bdyangs-rnam-rgyal)则成为了一名唐卡画师,也正是从这一代开始珠巴家族(Gru-pa-tshang)的造像量度传承分为了佛像与唐卡两部分,之后第三代为达瓦森格(zla-ba-seng-ge)、索南堆迥(bSod-nams-dud- vbyung)、索朗格勒(bSod-nams-dge-legs)等六兄弟。

索南堆迥(bSod-nams-dud- vbyung)与索朗格勒(bSod-nams-dge-legs)单独成立了新的家庭,达瓦森格(zla-ba-seng-ge)与另外三个兄弟共同留在翁达岗(Om-mdav-sgang)生活,索朗格勒(bSod-nams-dge-legs)掌握了唐卡绘制的技术,达瓦森格(zla-ba-seng-ge)兄弟掌握了佛像打造技术,尽管在手工艺不得不沉默的日子里这个家族的手工艺似乎中断了,但是在20世纪80年代索朗格勒(bSod-nams-dge-legs)将唐卡绘制传给了自己的儿子曲雄次仁(Chos-shung-tshe-ring),达瓦森格(zla-ba-seng-ge)及其兄弟们则在晚一些的时候将佛像打造的技术传给了宗拉(vDzom-lha)与嘉囊尼玛(rgya-nag-nyi-ma)兄弟。目前的珠巴家族(Gru-pa-tshang)依旧在从事着传统的手工艺行业,宗拉于2013年被认定为昌都市非物质文化遗产传承人,并成为卡若区人大代表,参与当地的文化事业发展建设。并成立了以公司进行更大规模的佛像制造工作,2014年公司收入超过70万元。(资料来源:2015年7月7日~12日,曲雄次仁、宗拉访谈记录。)

家族构成了手工艺工匠群体独特的小规模社会结构,基于这样社会结构形成了属于其独特的社会认同。在手工艺工匠群体内部,相互间更习惯于使用家户(Khyim-tshang)的概念。家户代表了一种认可的社会关系, 根据居住地所取的家户之名实际上承认了某种家户共同体是否归属于该社区,如果得不到房名,那么新进入社区的户实际上就得不到单独建房的权力。而已拥有的家户房名则显示了家户的社会地位,有时是经济上的有时则是政治上的,其范围不仅局限于村落的小社区之中,在更大范围内可以影响着家户的婚姻、宗教地位、职业等诸多方面。

以噶雪(Kar-shod)手工艺匠人最为集中的比如村(vBri-ru)为例:

比如村最多时曾有18户人家,其中7户拥有房名的家庭均属于村中最古老的大户家庭,这些家庭分别是:有名的拉索仓(Lha-dzo-tshang)、帕仲仓(Pha-grang-tshang)、阿尼仓(A-nyi-tshang)、泽松仓(Tshe-bzang-tshang)、宗宋仓(rDzong-srung-tshang)、亚仲仓(Ya-grang-tshang)、布仓玛(Bu-tshang-ma),这些家户的命名都已延续数代甚至更为久远至今,都有其特殊的含义,帕仲(Pha-grang)意为那户人家,阿尼(A-nyi)意为尼泊尔工匠阿尼格(Aniko)后裔,亚仲(Ya-grang)意为上户人家,泽松(Tshe-bzang)意为吉祥之日,宗宋(rDzong-srung)意为守山寨者,拉索(Lha-bzo)意为神像工,布仓玛(Bu-tshang-ma)意为子户人家。而从它们的命名方式也很容易观察那些来自古代的家户命名方式,家户的命名方式通常有以下几种:

第一,以由一些居住的自然标记附加吉祥文字作为房名,如:泽松(Tshe-bzang)意为吉祥之日、帕仲(Pha-grang)意为那户人家;

第二,以存在的家族血缘共同体来命名,如:阿尼(A-nyi)意为尼泊尔工匠阿尼格(Ankio)的后裔;

第三,以主户职业名称标记在房名之中,如:拉索(Lha-bzo)意为神像工匠;

第四,根据主户的地位显赫程度来进行命名,如:宗宋(rDzong-srung)意为守山寨者;

第五,反应一些居住环境状况的名称:如:亚仲(Ya-grang)意为上户人家、布仓玛(Bu-tshang-ma)意为子户人家。(资料来源:2015年7月8日,嘎玛斯嘉访谈记录。)

除此之外还有另一种命名方式,不过这种情况只存在于新加入比如社区的情况之中,新加入社区的户(可以是迁入也可以是分家)没有房名,也不会为其新增房名,即直接用家户主人的名字+仓(tshang)来指代这些家户,但如果家户的主人去世或者发生分家,则用新家户的主人的名字+仓(tshang)再去命名,如才旦仓(Tsho-tan-tshang)在其家户的主人老画师拉嘉(Lha-rgya)去世之前被称作拉嘉仓(Lha-rgya-tshang),2010年拉嘉老人去世之后,画师才旦(Tsho-tan)成为家户新的主人之后,原先的拉嘉仓(Lha-rgya-tshang)就被人们称作才旦仓(Tsho-tan-tshang)。但是这些名称并不是严格意义上的房名,而只是当做“家户名(Khyim-tshang)”来使用,类似于对这些新进入社区家户的认可,作为小块社区中的某种称谓符号存在。

真正的房名使用具有清晰的指向性,一户人家的内部成员之间并不使用房名,而在家户以外的场景时则会经常出现,人们习惯在名字前加上家户的名字,如画师平措伦珠(Phun-tshons-lhun-grub)是布仓玛(Bu-tshang-ma)的主人,在比如村(vBri-ru)其他人口中就会经常被称作布仓玛·平措伦珠(Bu-tshang-ma Phun-tshons-lhun-grub),但这样的称呼多少显得有些过于正式,更多的时候人们在谈及家户的主人平措伦珠(Phun-tshons-lhun-grub)时经常直接使用布仓玛(Bu-tshang-ma)来代替他。同样的情况人们在谈及整个家户时也使用房名来替代,有时还将家户所在的地方加在房名之前,并且在房名的使用上具有连续性,在布仓玛(Bu-tshang-ma)搬往昌都之前,在婚姻关系确立之前的介绍中或者一些正式的宗教活动贡奉场合。

家户名字随着家户共同体的迁移而发生迁移,房产的流动则不带来家户名称的流动,这一点似乎与嘉绒(rgyal-rong)地区头人默许下私买土地和房屋来“顶房名”的情况不同[9]*其中结论部分关于房名转移的论述。,对于这些无比重视家族声誉的手工艺匠人们来说,继续使用原来的方面可能还涉及到地位问题,特别是那些曾经非常有威望的房名,在最早迁往别处的拉索仓(Lha-dzo-tshang)与格勒顿珠仓(Dge-legs-don-grub-tshang)卖掉自家在比如村(vBri-ru)的住宅后,购买这两户人家房产的人家并没有延续拉索仓(Lha-dzo-tshang)的称呼,而是冠以自己家的家户名称继续使用这些房屋,随着家户的整体迁移,家户名称也不再被当地人所使用,对于原先的拉索仓(Lha-dzo-tshang)的成员,他们旧的家户名称被允许予以继续使用,只是地点换成新的居住地,拉索仓(Lha-dzo-tshang)在搬到拉萨之后也被比如村(vBri-ru)的其他人称作拉萨拉索仓(Lha-sa Lha-dzo-tshang)。

另一种情况则是,保留了自家在比如村(vBri-ru)房产的布仓玛(Chab-mdo Bu-tshang-ma)。

布仓玛在当地人的言谈中也不再被称作比如布仓玛(vBri-ru Bu-tshang-ma),而是被称作昌都布仓玛(Chab-mdo Bu-tshang-ma)。尽管作为后来房名的拥有者格勒顿珠仓(Dge-legs-don-grub-tshang)也被称作玉树格勒顿珠仓(Yus-hruvu Dge-legs-don-grub-tshang)但显然没有前两个提到的拥有更高声望的家户被重视,敬语的使用也不如先前那样频繁,特别是在婚姻关系中房名的声望被予以很大的考虑,并且在日常的舆论中,人们总会更多的提及婚姻中地位更高的一方。而在女方嫁入男方家户时,女方不一定依从男方的房名而可以保持自己母亲家的房名以表明她仍旧和她原先的家之间的联系,仍旧保有她在出身时的地位。(资料来源:2015年7月8日,其美次仁访谈记录。)

在上述典型的例子中房名似乎是紧紧依附于家户全体成员的存在而存在,房名伴随着居住在家户中的每一位成员,但随着成员离开家户或者发生分家事件,特别是大家户下的工匠自立门户的时候,离开家户的成员并不能带走房名。

嘎玛德勒(Karma-bde-legs)年轻时跟随舅舅贡布多杰(mGon-po-rdo-rje)学习绘画时居住在拉索仓(Lha-dzo-tshang),那时他被称作拉索嘎玛德勒(Lha-dzo Karma-bde-legs),但后来离开拉索仓(Lha-dzo-tshang)而跟随别的画师学习之后遍不再视为拉索仓(Lha-dzo-tshang)的成员。(资料来源:2015年7月8日,其美次仁访谈记录。)

保持女方母亲家房名的做法也使得人们只要稍加追述一下母系的房名便能判断出他们之前是否存在亲戚关系。真正的家族(藏文中也叫做Pha-tshan)可以推广到7代人的范畴,超越这一界限之外,就再不存在乱伦或必须族外婚的限制了[10],7代的范围限制同样也适用于房名的情况,7代之外房与房之间的亲缘关系可以被看做已经消解。

智雅仓(sPro-ba-tshang)的女主人平措白珍(Phun-tshogs-dpal-sgron)与曲雄次仁仓(Chos-shung-tshe-ring-tshang)的女主人同属于瓦寨纳耶仓(sBra-tshal Nag-ye?),以至于他们的孩子尽管之前并不知道两家的亲属关系,仅仅是聊天之后便知道彼此互为亲戚了,但是这种亲缘关系的范围被限定在了7代。

家户并不在是某种身份高低的象征,但大家户中拥有最显赫房名的家庭往往也拥有显赫的地位,在比如村(vBri-ru)人们提及那些延续数代的古老家户时无不报以尊敬,手工艺匠人们都希望自己能有在那些有威望的房名下学习技艺的经历,并且十分热衷于展示自己同那些房名的亲戚关系。而拥有房名的家户努力在维护着家户的声誉,房名某种程度上约束了手工艺匠人们的日常行为,噶玛手工艺匠人们除了以技艺著称之外,在生活中以严谨清苦而著称,他们远离烟酒,对于酥油茶保持克制,特别爱惜自己的手和眼睛*烟、酒、酥油茶等据说会使画师的手抖动而不能进行精细的操作。,一方面这是由于制作手工艺本身的工作性质所带来的严苛要求,另一方面他们认为这些行为将会对家户的声誉带来不好的影响。(资料来源:2015年7月14日,卓玛曲措访谈记录。)

比如村(vBri-ru)、瓦寨村(sBra-tshal)、翁达岗村(Om-mdav-sgang)等这些几乎全是手工艺匠人的村落正是在这样地房名制度约束下呈现出了良好的文明风貌,过着有时在外人看来甚至有些清苦的日常生活。

在西藏现代社会生活中,噶雪(Kar-shod)手工艺工匠群体越来越多作为一个社会阶层产生出阶层内部彼此之间的认同,基于共同地域、血缘之外还有相同社会阶层属性的认同。彼此之间相互照顾、相互扶持,一方面构成了这个社会阶层内部的流动,包括婚姻、互相学习手艺、以及商业层面的合作互助关系等等。

以技艺精湛著称的工匠在被认定为非物质文化遗产传承人后,很多人自觉担负起传统手工技艺传承的历史责任,昌都县政府则通过扶贫的方式进行支持。

2013年由昌都县扶贫办出面,投资10万元,在嘎玛乡建起了非物质文化遗产传习所,作为西藏自治区级非物质文化遗产传承人的其美次仁(vChi-med-tshe-rin)成为传习所的导师。现在有34名徒弟跟随他进行唐卡方面的学习,在农忙的时候有些弟子会回家照料家里的农活,但依然有10余名徒弟常年留在其美次仁身边跟随他学习。其美次仁说,他希望能通过自己的力量将噶玛噶智画派的风格弘扬下去,使更多的人了解唐卡,也为家乡的年轻人带来更好的出路。有时他也会回想起自己作为徒弟跟随西藏自治区非物质文化遗产传承人嘎玛德勒(Karma-bde-legs)学习唐卡绘画的岁月,尽管自己已经成为别人的导师,但是依然会经常去向自己的老师请教问题,他说,画唐卡本身也是对自己的修行。(资料来源:2015年7月8日,其美次仁访谈记录。)

另一方面,其中拥有资金实力和社会地位的手工艺工匠,开始越来越多地担负起了社会责任,围绕手工艺工匠群体社会生活中所面临的困难展开富有慈善性质的活动,有时这些在外地的工匠也会帮助留在嘎玛乡的工匠采购一些生产用的原材料。

从嘎玛乡走出的工匠嘎玛旺堆(Karma-dbang-vdus),在拉萨拥有一家传统艺术品加工公司并在玉树拥有若干临街的门帘,这些事业上的成功给他家带来了巨大的经济利益。在富起来之后,旺堆没有忘记家乡。考虑到家乡的工匠们家家都需要开车往来于各地运送手工艺品与采购物资,他选择在昌都投资了两所驾校,购买了20辆教练车,用以方便家乡的工匠们学习汽车驾驶技术。旺堆说,嘎玛乡的手工艺工匠家庭几乎每家都拥有一到数辆汽车,对没有多少文化知识的他们而言驾照考试显得极其困难,许多人没有正规的学习过汽车驾驶,开车出行对自己对他人来说都不安全,他想用自己的方式尽可能的去帮助家乡的工匠们学习驾驶通过汽车驾照考试,方便大家的生产和生活。

去年(2014年)帮助珠巴家联系购买打制佛像所使用的铜片,要去四川贵州等地购买,裁好的铜片,对于作为原材料的铜片中铜锡含量的配比要求很高,一般的铜片达不到制作佛像的要求。(资料来源:2015年7月17日,嘎玛旺堆访谈记录。)

手工艺工匠文化共同体不仅描述了他们作为认知的自我,还描述了他们共同拥有的文化形态。在此一共同的文化形态下,其建立起牢固的共同体认知,并产生出一系列围绕这一共同体的特殊情感。

2010年8月,首届唐卡博览会期间举行的唐卡比赛中嘎玛乡的画师格勒顿珠仓丁噶(Dge-legs-don-grub-tshang sDing-kar)和亚仲仓索朗觉丁(Ya-grang-tshang bSod-nams-lcog-sting)分别获得一等奖和二等奖。比赛期间西藏当地的媒体进行了直播报道,嘎玛乡的画师议论的最多的是“看电视了吗?拉萨的唐卡比赛,没有嘎玛嘎赤唐卡!嘎玛乡的画师有两个,电视里面他们还去领奖了,穿了藏装。听说得第一名的有三个,另外两个都是勉唐派的”,大家在为他们表示祝贺的同时又为没有噶玛噶智(Karma sGar-bris)的画师获奖而感到惋惜。

每年都有这里的画师过去参加比赛,通常比赛之后会采购大家画唐卡使用的特殊颜料,因为在昌都本地不太容易购买的到,即使偶尔有也会很贵。今年(2015年)嘎玛斯嘉会去拉萨代表嘎玛乡参加比赛。(资料来源:2015年7月10日益希朗嘉访谈记录。)

对于早已不依附于寺院而作为一个独立的群体存在的手工艺工匠们而言,今天的他们拥有自己独特的文化与观念,随着西藏社会整体性的逐步开放,手工艺工匠群体也越来越多的融入现代社会之中。传统技艺不仅仅是作为文化的一部分,而是延伸出了更具时代气息的社会意象,噶雪(Kar-shod)不再是一个地域手工艺流派的名称。

噶雪代表了某种象征意义的社会共同体,不是一个出于政治目地的公众宣传产物,而是一种历史文化变迁的象征,深植于生活在这片土地上乡民的心理建构之中,共同的技艺与记忆以及历史传统共同构筑起了噶雪(Kar-shod)与噶智(sGar-bris)画派之间的情感依赖。

结语

在传统文化的语境里,连同那些记忆中的技艺被以全新的方式呈现,使之成为手工艺工匠们的精神之乡。手工艺共同体构成的超越其他社会共同体的新视野,正是这些被时代赋予新的内涵的工匠精神与品格,才构成了今天西藏社会中高贵精神品格的基础。

昌都手工艺具有悠久的历史传承、深厚的宗教历史文化背景,无论从文化传承角度还是经济发展角度,昌都手工艺产业化都具有极丰富的价值。如何保护、如何开发这一文化资源,还需要针对自身的情况做出思考,制定完善而长远的战略规划。

[1]扎西威色著,佘万治、胡恒译,藏族金属文化工艺(一)[J]. 西藏艺术研究,1992年第4期,p63-71

[2]石泰安.西藏史诗和说唱艺人[M]. 北京:中国藏学出版社,2005年版

[3]刘冬梅.藏族传统绘画嘎玛嘎赤画派传承历史与现状研究[J]. 西藏艺术研究,2013年第4期,p27-37

[4]尕藏编译,藏传佛画量度经[M]. 西宁:青海人民出版社,1992年版,p3

[5]David Jackson,A History of Tibetan Painting,Osterreichische Akademie der Wissenschaften Wien, 1996. p169

[6][意]图齐著,魏中正、萨尔吉编,梵天佛第(第四卷上)江孜及其寺院[M]. 上海:上海古籍出版社,2009年版,p16

[7]Tsepon Wangchuk Deden Shakabpa,Translate and annotated by Derek F.Maher,One Hundred Thousand Moons an advanced Political History of Tibet, Leiden·Boston,2010

[8]William Woodville Rockhill, Through Mongolia and Tibet in 1891 and 1892, City of Washington Published by the Smithsonian Institution 1894

[9]李锦.土地制度与嘉绒藏族房名的获得[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2010年第5期,p7-11

[10][法]石泰安著,耿昇译,西藏的文明[M]. 北京:中国藏学出版社,2005年第2版,p85

The Research Report of Chamdo Traditional Handicraft

Xie Yue

The inheritance and development of the traditional handicrafts is of much significance to the traditional culture, its existence and development in particular. Based on the historical documents and field survey, this article combs the history and analyzes the current status of traditional handicraft in Chamdo, Tibet. Then it holds on that the development of the traditional handicrafts is not only a kind of inheritance to the traditional culture, but also an important way to increase people's income, upgrade the industrial structure, and promote the cultural exportation, etc.

traditional handicrafts; Chamdo; culture industry; development

J722.2

A

1674-8824(2017)05-0008-11

谢 越,北京市昌平区燕丹学校教师。(北京昌平,邮编:102209)

[责任编辑:林俊华]

——基于“深度中国调查”材料的分析