《中国名菜谱》中常用调味品的统计分析

成令茹,钱秋红,张俊杰,谢定源

(华中农业大学 食品科技学院,环境食品学教育部重点实验室,武汉 430070)

《中国名菜谱》中常用调味品的统计分析

成令茹,钱秋红,张俊杰,谢定源*

(华中农业大学 食品科技学院,环境食品学教育部重点实验室,武汉 430070)

中国各地区菜品中调味品的使用情况体现了当地菜品的风味特征和居民的口味偏好。以20世纪90年代出版的《中国名菜谱》系列为蓝本,对17个地区常用的咸、甜、酸、辣、麻、香、鲜、苦和其他味调味品的使用情况进行统计分析,比较各地区不同滋味调味品的使用差异,以期使用量化数据更详细地了解各地区的饮食特色,为餐饮从业者提供合理的指导。

调味品;滋味;中国名菜谱;饮食特色

味,是中国菜品的精髓。正如清代徐珂曾在《清稗类钞》中所言“我国食品宜于口,以有味可辨也”[1]。中国菜的烹饪中,调味是永恒话题,菜品的质量不仅取决于刀工和火候的掌握,更取决于调味品的掌握[2]。我国地域辽阔,气候、环境、文化等因素对居民的口味偏好具有深远的影响,“南甜北咸,东辣西酸”是对我国居民口味偏好的总体概括[3]。各地区居民对菜品味道的喜好还形成了各具特色的菜系,如“八大菜系”[4]。各个菜系的味道差别不仅体现在原料的选择上,更与调味品的使用和搭配有密不可分的关系。比如川人食辣的问题,四川人偏爱麻辣味,则辣椒类和花椒类调味品在菜品中广泛使用[5]。

调味品的历史悠久,从原始人盐的利用开始,之后又发明了酱、醋等,经过中国饮食文化的蓬勃发展,调味品逐渐朝着多样化发展。传统的调味品种类有葱、姜、酱油、醋、酱、八角、花椒、糖、盐等,随着食品工业的发展,出现了咖喱、番茄酱等复合调味品。这些调味品影响着食品和菜肴的味道,也影响着人们的饮食生活。一个地区菜肴中调味品的使用状况,反映着该地区居民的口味偏好,为了便于人们了解各地区的菜品风味,发展传统饮食文化,需要对各地区的传统调味技艺进行盘点[6]。

20世纪90年代初期中国财政经济出版社出版的《中国名菜谱》丛书由各地区的专业人员和名厨编纂[7-23],介绍了我国17个地区的特色菜肴,包括:天津、广东、黑龙江、江苏、山东、云南、浙江、四川、上海、陕西、辽宁、湖南、福建、安徽、北京、河南、湖北,具有一定的权威性和指导性。本文以此为蓝本,统计各地区菜肴中常用的调味品,了解各地区的口味偏好。

1 总体特征

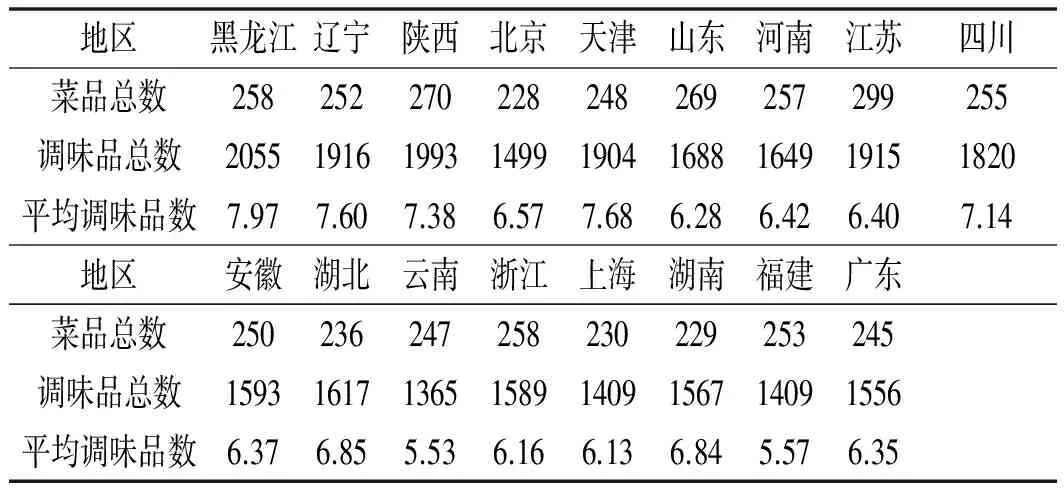

17本菜谱中共4284道菜,其中各地区常用调味品数量统计中(见表 1)黑龙江平均每道菜使用的调味品最多,其次是天津、辽宁。云南和浙江、福建调味品使用较少。我国北方地区味重,调味品使用较多。南方尤其是沿海地区口味清淡。

表1 各地区常用调味品使用数量

2 各类滋味调味品使用情况的分析

调味品按照呈味感觉,可分为甜味调味品、咸味调味品、鲜味调味品、酸味调味品、辣味调味品、香味调味品、麻味调味品、苦味调味品、其他类调味品[24]。

2.1 常用咸味调味品的使用情况

咸味是重要的基本味之一,被称为“百味之王”,是多种复合味道的基础,而在人类的历史上,不含咸味剂的菜品非常少,日常咸味调味品主要是盐、酱油[25],其中使用最广泛的咸味剂是盐。2010~2012年中国居民营养与健康状况监测报告中显示,中国居民平均每人每天烹调盐摄入量10.5 g[26]。酱油,是中国古代劳动人民智慧的结晶,它的起源时间尚存在争论,但宋代以后酱油在我国饮食烹调史上占有了重要的地位,在众多菜品中均有运用[27]。这两种常用的咸味调味品在各地区的使用状况见表2。

由表2可知,盐的使用比例最高的是天津,最低的是福建。福建使用的盐的比例仅有49.01%,但同时福建也是酱油使用最多的地区,福建菜肴的调味以口味清淡为主,盐使用较少,更偏向于保持菜品原味,福建菜品中常使用上等酱油为菜品增加咸味。云南的酱油使用最少,盐的使用在17个地区中也较少。

2.2 常用甜味调味品的使用情况

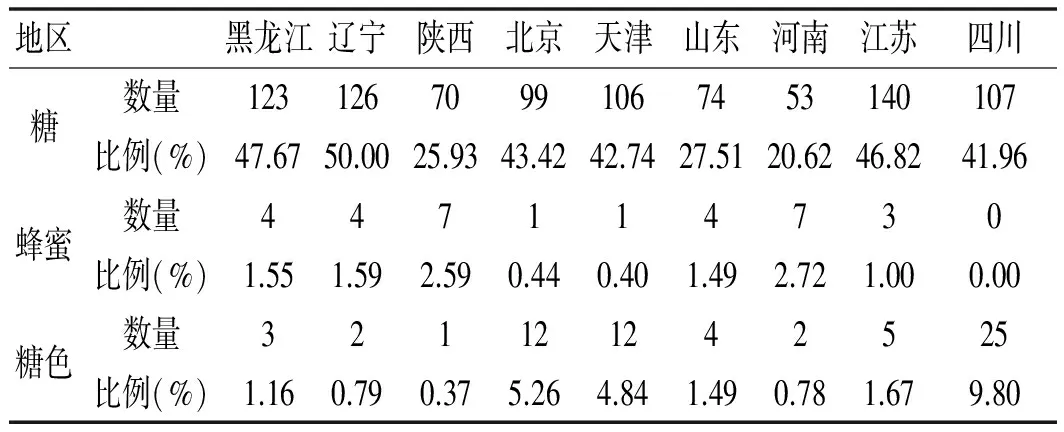

甜味是人们最早感知的味型之一,也属于基本味,早在公元前3000多年,人们就开始使用甘蔗汁为菜品赋予甜味[28]。甜味可以使人产生愉悦感,也可提供大量能量,因此甜味调味品在中国菜肴中也占据了重要的地位。主要的甜味剂有白糖、冰糖、糖色和蜂蜜等。糖类在烹调中除了有提供甜味的作用,还有给菜肴赋色的功能。常用甜味调味品在各地区菜品中的使用状况见表3。

表3 各地区甜味调味品的使用情况比较

续 表

注:此处的糖包括白糖、冰糖和饴糖。

由表3可知,糖是使用最多的甜味剂。安徽、上海菜中使用较多的糖,而陕西、河南菜中使用糖最少。糖色是一种由糖制成的着色剂,使菜肴色泽艳丽,香甜味美。糖色在四川使用最多,但在其他南方地区使用较少。

2.3 常用酸味调味品的使用情况

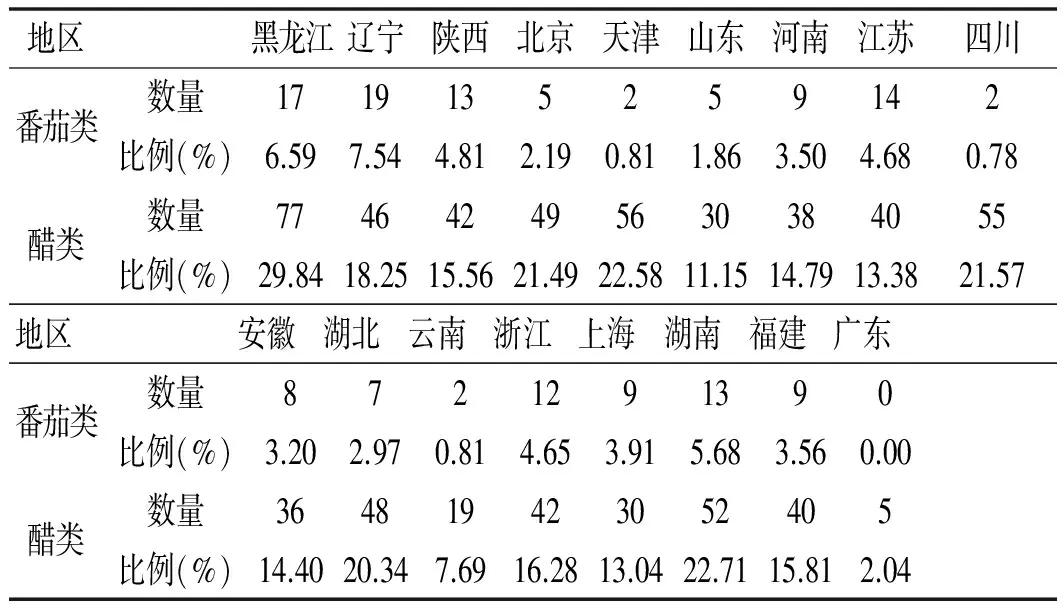

酸味也是烹调中重要的滋味之一,常用的酸味调味剂有醋、番茄类(包括番茄酱、番茄油、番茄汁)、柠檬类等。使用了柠檬的地区仅有5个,在此不作计数。醋是中国传统调味品之一,已有3000多年的历史,在菜品中呈现酸味,并有去腥增香的作用[29]。番茄酱等调味品,味酸甜,色泽艳丽,它的使用是借鉴了西方技法和调味方法。酸味调味品的使用情况见表4。

表4 各地区酸味调味品的使用情况比较

由表4可知,使用最多的酸味调味品是醋,黑龙江是使用醋最多的地区。番茄酱使用最多的是辽宁,番茄酱主要用来烹饪糖醋类菜品,如辽宁的糖醋鱼仁使用番茄酱制作出糖醋味。但广东的菜品没有使用番茄酱,广东菜品中糖醋味菜品仍保持传统,使用糖醋汁调味。

2.4 常用辣味调味品的使用情况

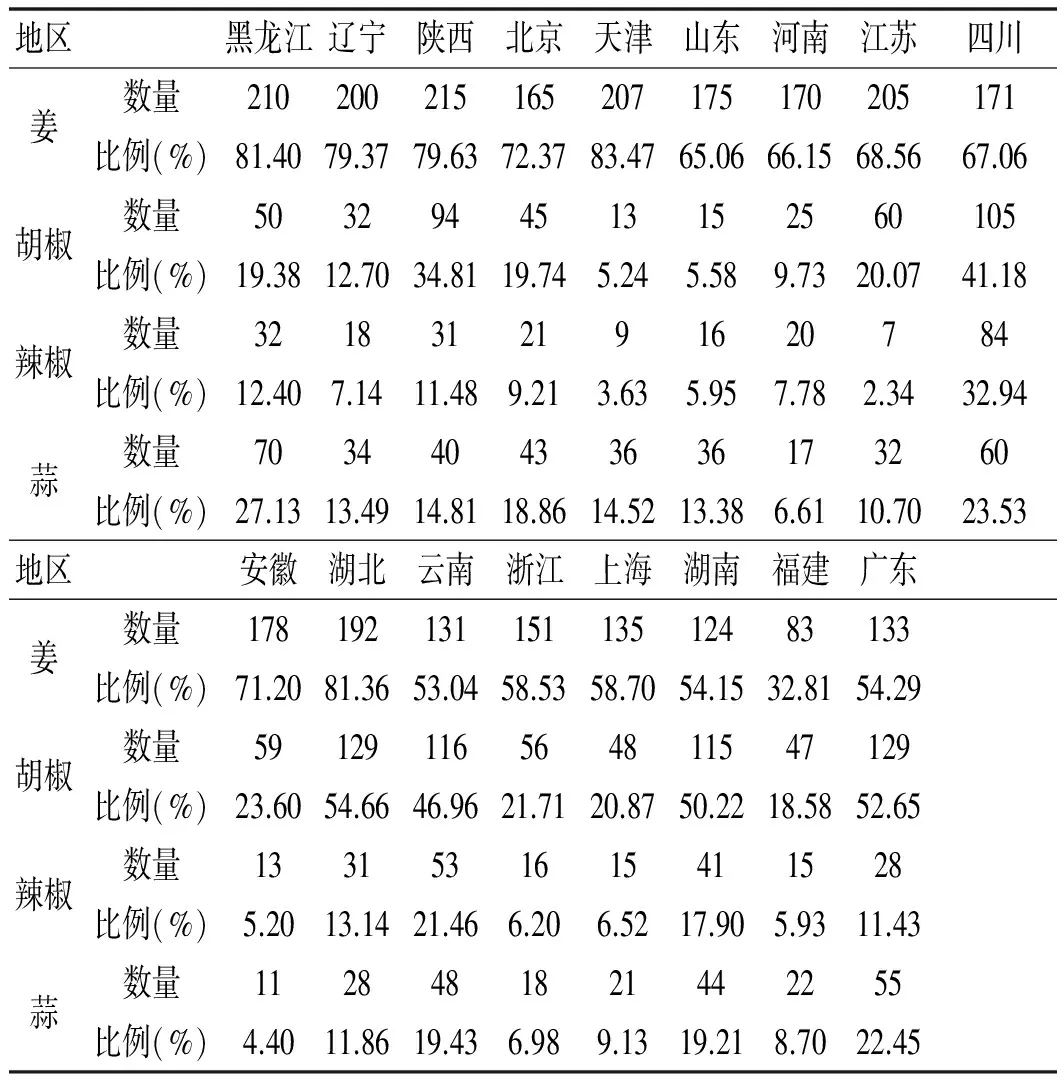

常用的辣味调味品有姜、蒜、胡椒和辣椒。这4种辣味调味品的辣味物质各不相同,呈现的辣味也不同。新鲜姜中含一类邻甲氧基酚基烷基酮,当姜受热时,辣味会缓和。新鲜蒜中主要的辣味物质是蒜素,但受热时辣味会减弱或失去。胡椒原产于印度,后传入中国,曾一度成为古代上流社会的必备调味品,其主要的辣味物质是胡椒碱、异胡椒碱等。辣椒是最刺激的辛辣调味品,也是菜品中辣味的主要来源。辣椒的主要辣味物质是辣椒素和二氢辣椒素。辣椒类调味品种类繁多,除了鲜辣椒外,还有干辣椒、泡辣椒、辣椒酱等。辣度不同,且各地区的偏好也不同,四川人偏好泡椒,湖南辣椒酱远近闻名。常用的辣味调味品的使用状况见表5。

表5 各地区辣味调味品的使用情况比较

由表5可知,各地区姜的使用比例很大,使用最多的是黑龙江,除福建外,其他地区姜的使用量均超过了50%。使用蒜最多的是黑龙江,其次是四川,使用最少的是安徽。胡椒使用最多的省是湖北,其次是广东,最少的是天津。辣椒类调味品使用最多的是四川,其次是云南、湖南和湖北。这几个地区是我国的食辣重区。西南地区湿气重,太阳辐射少,因此川人偏爱食辣[30]。我国有“湖南人不怕辣,贵州人辣不怕,四川人怕不辣”之说。江苏使用辣椒最少,江浙地区口味清淡,辣椒使用较少。

2.5 常用苦味调味品的使用情况

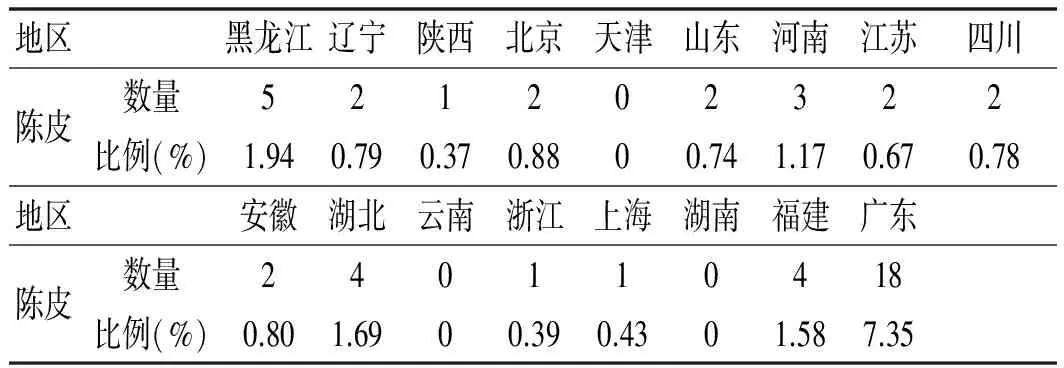

苦味,是基本味之一,虽不适口,但也有开胃助消化、清热去火的效果,日常具有苦味的食品原料有苦瓜以及动物胆汁等。陈皮是常见的含有苦味的调味品,但它在烹制菜肴时加入,是为了增加菜肴特殊的芳香气味,而不是为了获得苦味[31]。各地区菜谱中陈皮的使用状况见表6。

表6 各地区苦味调味品的使用情况比较

广东是陈皮使用最多的地区,广东三宝“陈皮、老姜、禾杆草”中陈皮排首位。

2.6 常用鲜味调味品的使用情况

鲜味是一种复杂的味感,是一些氨基酸、核苷酸、琥珀酸等。这些成分主要存在于畜类、水产类、蕈类中。主要调味品是味精和鲜汤。味精主成分是谷氨酸钠,近些年来随着食品工业的发展,逐步成为我们日常菜品中提鲜的重要调味品。鲜汤是一种由鸡、鸭肉、骨头等熬制而成,在烹调菜肴时代替水的调味品,在我国传统烹饪中占有重要地位, “要想味道好,定用鲜汤保” 是在中国烹饪行业常说的一句话,中国厨师非常重视鲜汤的制作和应用。在中国名菜谱的统计中鲜汤的种类繁多,包括上汤、高汤、奶汤、头汤、好汤等十几个品种,但主要都是为了提鲜[32]。味精和鲜汤的应用中(见表7),黑龙江是使用味精最多的地区,除了安徽和山东以外,其他地区味精使用均超过了一半。鲜汤的使用,黑龙江地区也是最高的,其次是辽宁和广东,浙江的使用较少。

表7 各地区鲜味调味品的使用情况比较

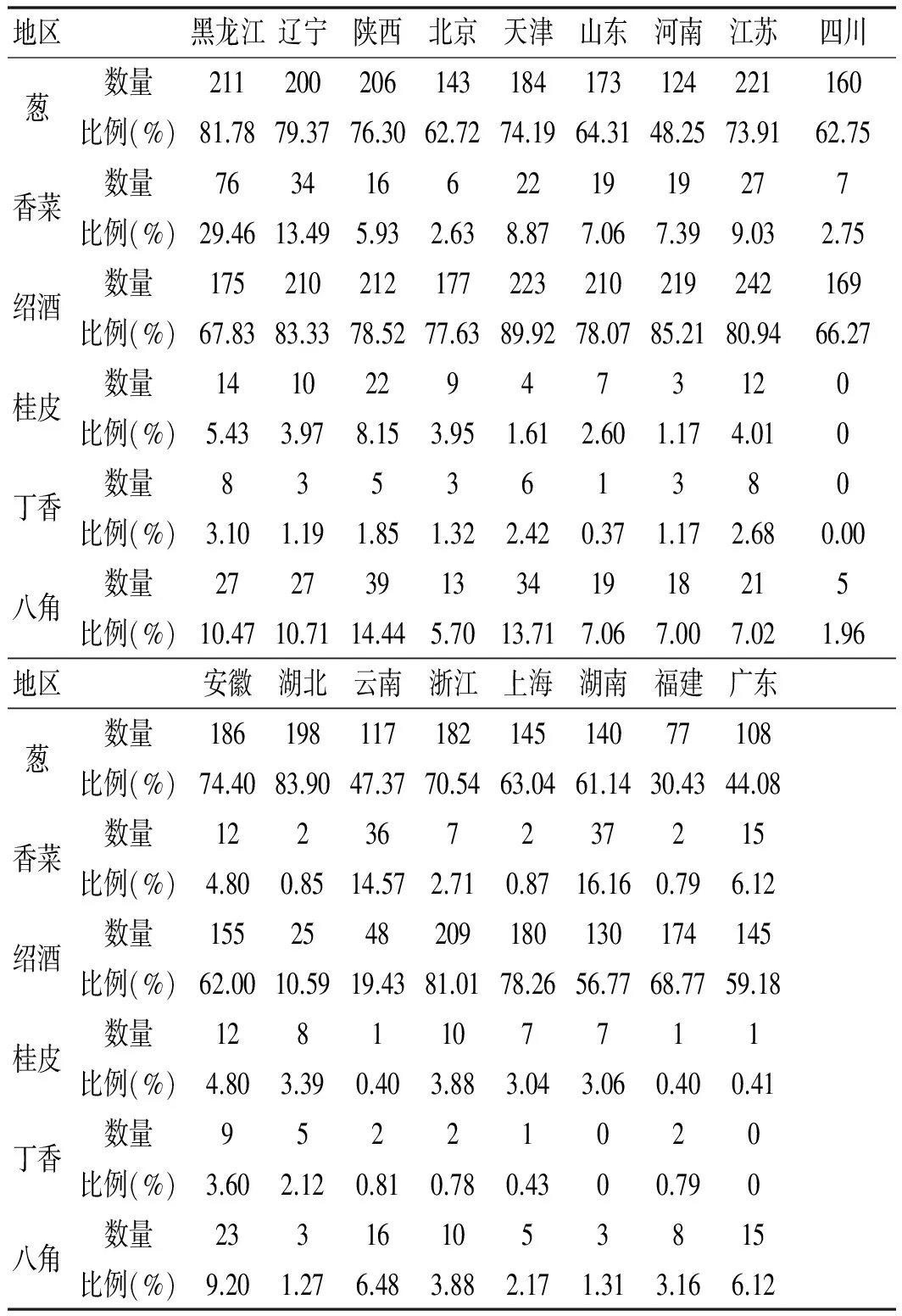

2.7 常用香味调味品的使用情况

广义的调味品,不止包括调味料,也包括调香料,香味也是菜品的重要组成部分。葱、香菜、绍酒、桂皮、丁香和八角都不能算是严格意义上的调味料,而是更注重调香。香味调味品的使用状况(见表8),葱和绍酒是使用最多的香味调味品,绍酒是一种顶级黄酒。葱使用最多的是湖北,最少的是福建。黑龙江香菜的使用比例远高于其他地区,使用最少的是福建。绍酒使用最多的是天津,最少的是湖北。桂皮使用最多的是陕西,川菜中未收录使用桂皮的菜品。17个地区中,有14个地区使用了丁香,使用最多的是安徽。陕西居民使用八角最多,湖北最少。

表8 各地区香味调味品的使用情况比较

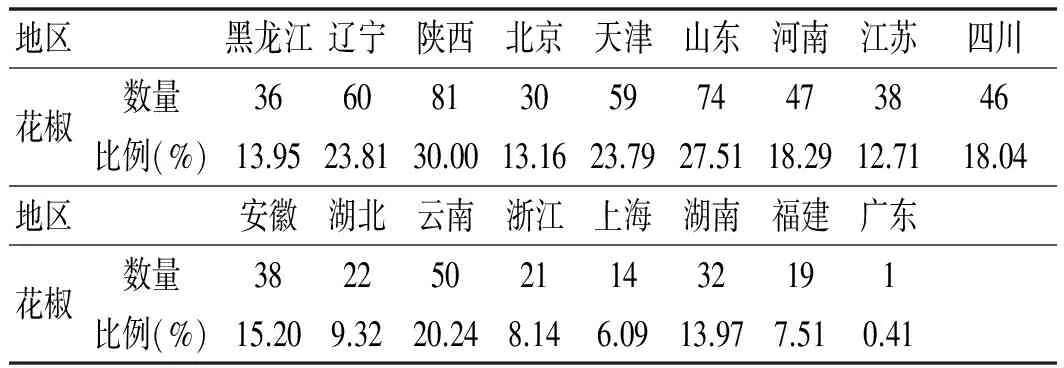

2.8 常用麻味调味品的使用情况

以花椒为主要代表的麻味调味品,在中国有悠久的使用历史,元代花椒的使用就十分广泛,随着辣椒和胡椒的应用,花椒地位受到冲击,但麻味在川菜中成为一种地方性的基本味,为川菜增色许多,川菜的发展离不开花椒和麻味[33]。花椒(包括椒盐)的使用状况(见表9),陕西使用比例大,使用花椒的比例高达30%,川菜中虽然使用花椒的比例只有18.04%,但《中国名菜谱·四川风味》中麻味菜品花椒的用量较大,“椒麻鸡片”中使用了大红袍花椒40粒。

表9 各地区麻味调味品的使用情况比较

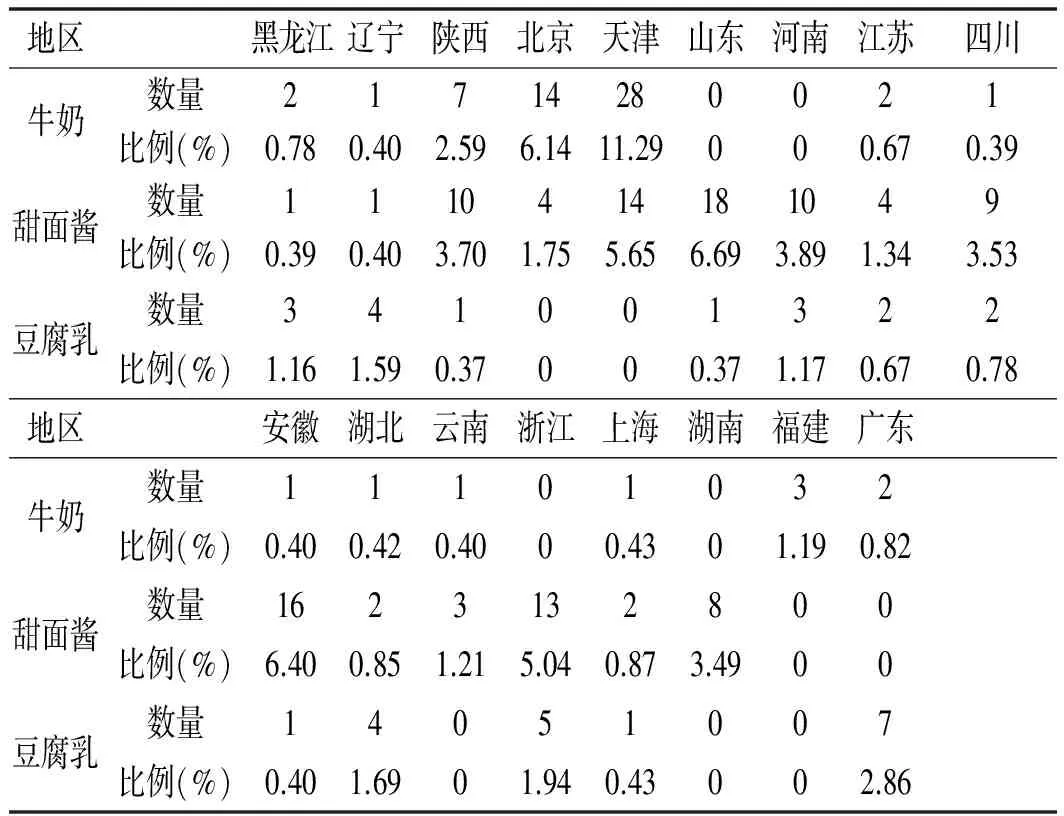

2.9 其他类调味品的使用情况

除了上述基本味的调味品,还有一些其他常见的调味品,尤其是一些复合味的调味品,比如酱类。发酵酱在我国历史悠久,是我国调味品历史的重要部分,随着现代工业的发展,这些传统的酱类并没有凋零,而是与现代工业相结合,成为现代人餐桌上的重要调味品。在各地区菜谱的统计中,甜面酱和豆腐乳是使用较多的复合调味品。

表10 各地区其他类调味品的使用情况比较

由表10可知,山东使用的甜面酱最多,福建和广东没有收录含甜面酱的菜品。但广东地区豆腐乳的使用最多。另外牛奶(包括奶粉),一种具有特殊奶香味的调味品,在各地也有一定的使用,其中天津使用最多。

3 结论

我国调味品使用状况体现了各地区的口味偏好和饮食习惯,它的形成来源于各地区的自然、经济和文化的长期作用。各地区的风味特征鲜明,差异巨大,又随着人口的迁移,不断融合改进。我国北方地区口味偏重,调味品使用数量高于南方地区,尤其是黑龙江地区,平均每道菜品使用7.97种调味品。天津、黑龙江含盐菜品最多,福建更喜欢使用酱油来保留菜品原有的味道;安徽、上海和福建地区超过一半的菜品使用白糖;湖北、广东菜品使用较多的胡椒;四川、云南和湖南居民偏爱辣椒,四川的火锅、湖南的辣椒酱已风靡全国;苦味的陈皮是广东特色;味精和鲜汤作为提鲜的调味品在各地区菜品中均有广泛应用;陕西使用花椒比例最高;广东使用较多的豆腐乳,山东居民喜爱甜面酱。各地区菜品中调味品的使用情况充分体现了各地区的饮食特色。

[1]徐珂.清稗类钞·饮食类·西人论我国之饮食:第13册[M].北京:中华书局,1984.

[2]毛羽扬.现代调味品在中国烹饪发展中的作用[J].中国调味品,2007(11):12-16.

[3]李旭,王新梅,魏莹,等.浅谈我国常用调味品的发展与展望[J].中国调味品,2013,38(9):18-23.

[4]吕晓敏,丁骁,代养勇.中国八大菜系的形成历程和背景[J].中国食物与营养,2009(10):62-64.

[5]杜莉.论花椒、辣椒在川菜的运用及其影响[J].中国调味品,2011,36(12):16-19.

[6]邵万宽.中国四大风味菜系传统调味特色的比较研究[J].中国调味品,2015,40(8):132-135.

[7]北京饮食服务总公司,北京市旅游事业管理局.中国名菜谱(北京风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1988.

[8]广东省饮食服务公司,广东省烹饪协会.中国名菜谱(广东风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1990.

[9]山东省饮食服务公司.中国名菜谱(山东风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1990.

[10]湖南省蔬菜饮食服务公司.中国名菜谱(湖南风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1988.

[11]江苏省饮食服务公司,江苏省烹饪协会.中国名菜谱(江苏风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1990.

[12]四川省蔬菜饮食服务公司.中国名菜谱(四川风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1991.

[13]河南省商业管理委员会,河南省烹饪协会.中国名菜谱(河南风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1990.

[14]福建省饮食服务公司.中国名菜谱(福建风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1988.

[15]辽宁省饮食服务公司.中国名菜谱(辽宁风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1996.

[16]云南省饮食服务公司.中国名菜谱(云南风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1993.

[17]黑龙江省服务局,黑龙江省烹饪协会.中国名菜谱(黑龙江风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1995.

[18]浙江省饮食服务公司.中国名菜谱(浙江风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1988.

[19]陕西省商业厅副食品局,陕西省烹饪协会.中国名菜谱(陕西风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1992.

[20]天津市饮食公司.中国名菜谱(天津风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1993.

[21]安徽省饮食服务公司.中国名菜谱(安徽风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1988.

[22]上海新亚(集团)联营公司.中国名菜谱(上海风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1992.

[23]湖北省饮食服务公司.中国名菜谱(湖北风味)[M].北京:中国财政经济出版社,1990.

[24]熊科,夏延斌.菜肴风味与调味研究[J].中国食物与营养,2007(2):54-56.

[25]曾再新.美味佳肴话调味[J].美食研究,1996(3):54-58.

[26]常继乐,王宇.中国居民营养与健康状况监测2010-2013综合报告[M].北京:北京大学医学出版社,2016.

[27]刘浩宇.酱油发展现状及安全性分析[J].北京城市学院学报,2008(4):97-101.

[28]张茜.甜味调味品与川菜的风味特点——兼论四川地区嗜甜的饮食风俗[J].中国调味品,2015,40(12):136-140.

[29]毛羽扬.食醋对菜肴色香味的影响[J].中国调味品,1997(5):40-43.

[30]蓝勇.中国饮食辛辣口味的地理分布及其成因研究[J].人文地理,2001,20(5):229-237.

[31]王茂山.浅谈基本味的调和运用[J].中国烹饪研究,1995(4):57-59.

[32]毛羽扬.影响咸鲜调味的因素[J].山东食品发酵,2003(4):40-41.

[33]谢定源,陈茜颖.花椒在中国古代人们饮食生活中的运用[J].楚雄师范学院学报,2013,28(2):10-13.

StatisticalAnalysisofFrequently-usedCondimentsinChineseFamousRecipes

CHENG Ling-ru, QIAN Qiu-hong, ZHANG Jun-jie, XIE Ding-yuan*

(Key Laboratory of Environment Correlative Dietology, Ministry of Education, College of Food Science and Technology, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China)

The condiments' using status of dishes in various regions in China reflects the flavoring characteristics of local dishes and the taste preferences of local residents. On the basis ofChineseFamousRecipespublished in 1990s, statistical analysis is used to research the usage of common condiments with salty, sweet, sour, spicy, hemp, fragrant, fresh, bitter tastes and other tastes in 17 regions. According to the statistical data, study the comparison of different condiments' usage in various regions in order to give more detailed understanding to the regional catering characteristics and provide reasonable guidance for catering practitioners.

condiment;taste;ChineseFamousRecipes;catering characteristics

TS264.2

A

10.3969/j.issn.1000-9973.2017.11.033

1000-9973(2017)11-0149-05

2017-06-19 *通讯作者

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2662017JC013)

成令茹(1993-),女,河南濮阳人,硕士,研究方向:环境食品学;

钱秋红(1993-),女,硕士,研究方向:环境食品学;

张俊杰(1993-),男,硕士,研究方向:食品科学;

谢定源(1963-),男,副教授,硕士,研究方向:食品风味、传统食品产业化、地理环境与膳食摄入。