金融危机以来美国证券自律监管的司法审查研究

(上海证券交易所资本市场研究所,上海 200120)

引言

2007~2008金融危机以来,美国证券市场发生了一系列显著的变化:在证券法制方面,美国国会通过了《多德-弗兰克法》,优化了证券行政监管和自律监管;在上市公司层次结构方面,以Facebook为代表的互联网科技公司再度崛起,美国互联网五大巨头(The Big Five)1占据全球上市公司市值排行榜前列;在市场交易机制方面,高频交易、算法交易日均交易量占全美股票市场总日均交易量的半数以上;在交易所行业变化方面,数据和信息技术服务成为美国各证券交易新的收入来源。这些大大小小的变化不仅见诸于财经媒体、市场指数,在美国法院的判决书中也有所映照。

有关美国证券自律监管的司法审查政策,国内对2007~2008年以前阶段的研究较为丰富和成熟。2本文所关注的是,以金融危机作为时间节点,这十余年间美国司法机关在介入证券自律监管的方略上是否发生了显著变化,以及这种变化之于本土法院完善对涉及证券自律监管纠纷案件的裁判是否有新的助益。作者利用LexisNexis法律数据库共检索出2007~2017年的相关案例28个(判决书61份)。3这些判例为观测美国证券市场上自律组织与其他市场参与者的纠纷集中点,以及美国法院对证券自律监管的裁判立场提供了较为客观的视角。

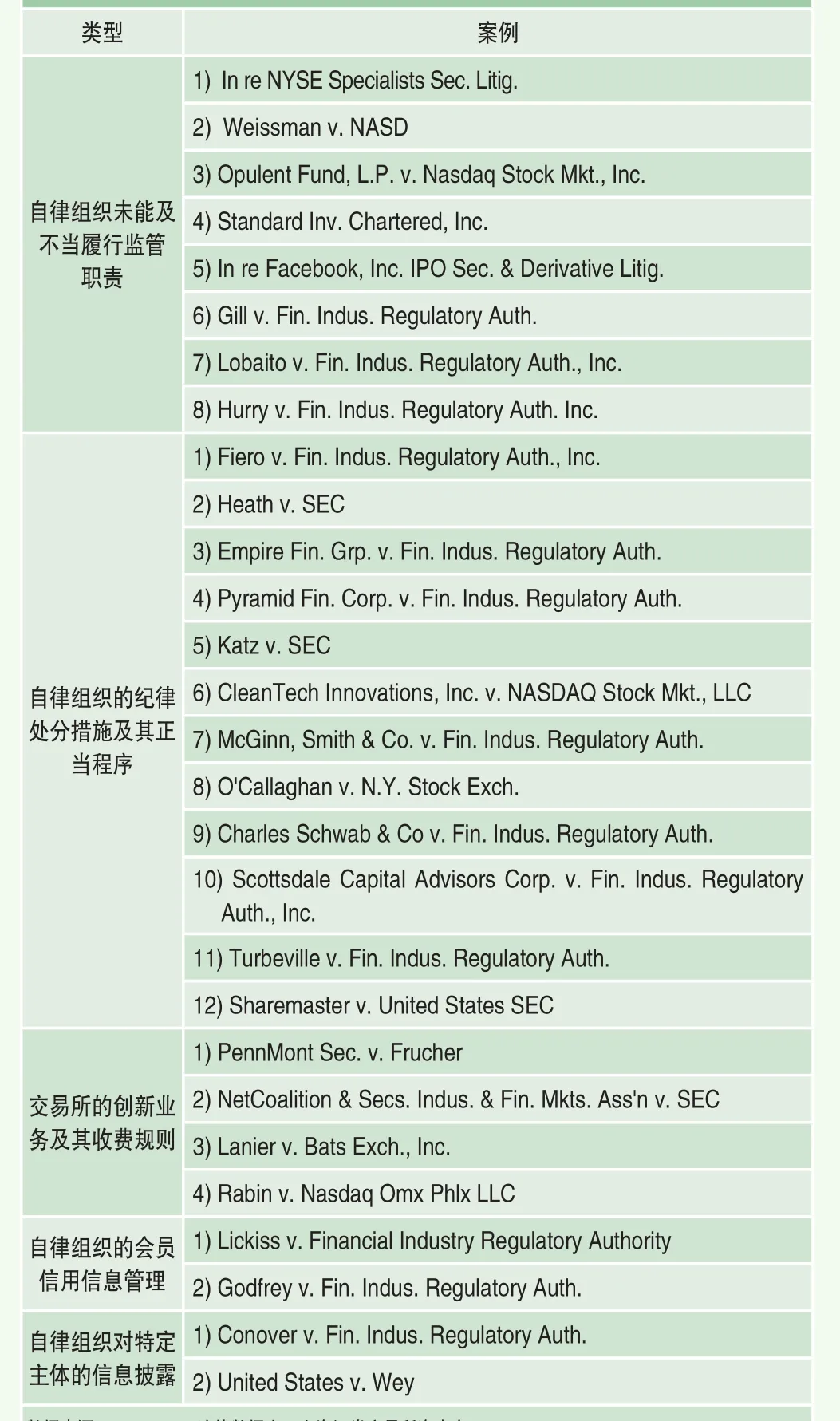

纪律处分措施及其正当程序是主要争议点

从检索到的判例来看,金融危机以来美国证券自律组织在履行自律监管职责过程中陷入的争议集中在以下五个方面:

一、自律组织未能或者不当履行监管职责

如投资者认为证券交易所对做市商缺乏有效管理(Cal. Pub. Emples. Ret. Sys. v. N.Y. Stock Exch., Inc.),证券交易所在媒体上对证券的推介导致投资者损失(Weissman v. NASD),证券交易所发布的市场指数有误(Opulent Fund, L.P. v. Nasdaq Stock Mkt., Inc.),证券自律组织的合并侵害了会员的正当权益(Standard Inv.Chartered, Inc.),交易所系统故障导致投资者损失(In re Facebook, Inc. IPO Sec. & Derivative Litig.),自律组织进行的行业仲裁存在瑕疵(Gill v. Fin. Indus. Regulatory Auth.),自律组织对从业人员解雇备案程序瑕疵(Lobaito v. Fin. Indus. Regulatory Auth., Inc.),以及自律组织对会员的调查存在行为不当(Rabin v. Nasdaq Omx Phlx LLC)。

二、自律组织纪律处分措施及其正当程序

从数量上看,因自律组织对当事人作出纪律处分而引发争议是主要的诉讼类型。如会员在被交易所处以纪律处分后,认为交易所未能向其揭示违反自律规则的后果而提起诉讼(Heath v. SEC),上市公司认为交易所的退市处理决定存在瑕疵要求法院临时限制退市决定生效(CleanTech Innovations, Inc. v. NASDAQ Stock Mkt.,LLC),以及自律组织请求法院强制执行其对会员的罚款(Fiero v. Fin. Indus. Regulatory Auth., Inc.)等。

三、自律组织的创新业务、收费规则

如费城证券交易所要求所有向交易所提起诉讼而未能胜诉的会员向交易所支付诉讼费用,由此引起争议(PennMont Sec. v. Frucher)。在创新业务方面,近年来数据和信息技术服务已经成为美国一些交易所快速增长的收入来源。相对于此,一些市场参与者认为交易所有滥用其市场支配地位、违反证券法律之嫌(NetCoalition & Secs. Indus.& Fin. Mkts. Ass'n v. SEC;Lanier v. Bats Exch., Inc.)。

四、自律组织的会员信用信息管理

美国金融业监管局(FINRA)设立了BrokerCheck平台,该平台汇集了所有会员、注册经纪人的从业信息以及自律和行政处罚信息等,可供各市场参与者查询。由于美国证券法律和SEC的监管规章中均未明确规定以何种标准、何种程序消除FINRA会员的不良记录,因此法院在审理这一类案件时存在着适用法律的难题(Lickiss v. Fin. Indus.Regulatory Auth.;Godfrey v. Fin. Indus. Regulatory Auth.)。

五、自律组织对特定主体的信息公开(披露)

表1 2007~2017年美国证券自律组织所涉案件主要类型

如自律组织是否应当向当事人提供其内部调查的卷宗(Conover v. Fin. Indus. Regulatory Auth.),以及在刑事案件中是否应当向法院提交与特定股票上市活动有关的内部文件(United States v. Wey)。

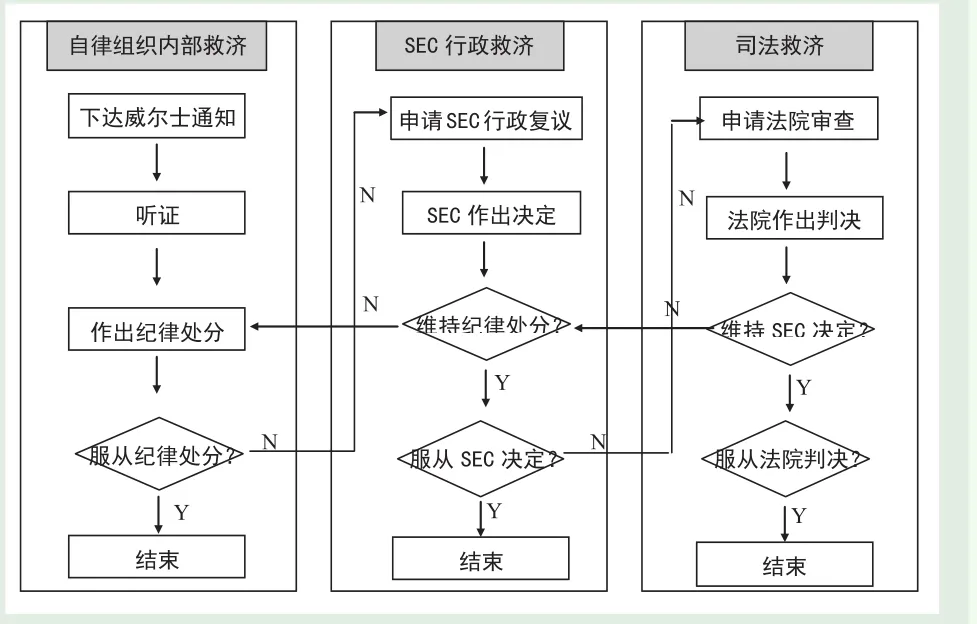

司法审查前提:穷尽救济

在前述28个案例中,当事人针对自律组织提起的诉讼请求绝大部分被法院驳回,其中很重要的一个裁判理由是当事人没有穷尽救济——包括自律组织的内部救济以及其后由SEC主导的行政救济。(见图1)如在2012年的O'Callaghan v. New York Stock Exch.案4中,当事人O'Callaghan不服纽约证券交易所对其作出的纪律处分,向美国联邦地区法院提起诉讼。法院指出,美国国会和SEC建立了一整套的证券监管体制,其中包括了处理纽约证券交易所纪律处分行为争议的专有机制(Exclusive Mechanisms)。当事人对纪律处分不服的,应当经由(1)在纽约证券交易所内部申诉;(2)向SEC提起行政复议;(3)向美国上诉法院提起诉讼。“这一‘特殊而全面’的机制是实现对自律监管组织所作纪律处分进行审查的‘唯一途径’”,地区法院对自律组织纪律处分决定不具有管辖权。

严格来说,要求当事人穷尽救济是美国《1934年证券交易法》的立法规定而非法院的独立创造。5美国《1934年证券交易法》在1975年进行修正时,在第19(d)条建立了SEC对自律监管行为的审查机制6,并且借助自律组织内部正当程序(详细论述见下文)以及第15(a)条关于上诉法院对SEC“最终命令”的审查机制7,形成了受自律监管侵害当事人寻求救济的完整环路。在该规则的法律适用方面,美国联邦最高法院在1992年McCarthy v. Madigan案中将穷尽救济原则的目的归纳为“维护行政机关的权威和提高司法效率”。8在PennMont Sec. v.Frucher案中,法官进一步指出,“穷尽救济原则的首要目的是防止过早中断行政程序……而且,该原则允许行政机关运用其自由裁量权和专业知识,使行政机关得以更正自身的错误,最小化因行政行为导致的上诉”。9从十余年来的判决来看,穷尽救济作为一项诉讼原则被美国法院所沿用和遵守。这一原则在实践中也存在着一些新的特点和新的问题。

图1 美国证券自律监管纠纷处置流程简图

一、穷尽救济周期较长

从十余年来的司法实践来看,当事人穷尽自律组织的内部救济以及SEC的行政救济,时间周期短则三四年(Heath v. SEC),长则八九年(Sharemaster v. United States SEC)。在漫长的救济周期中,当事人需要耗费大量的人力、物力成本。

二、穷尽救济原则有其例外

正因为穷尽救济旷日时久,因此在一些诉讼中当事人向法院提出请求,发布临时限制令(Temporary Restraining Order,TRO)临时限制自律组织的纪律处分生效。在一些特殊情况下,穷尽救济原则是否可以有其例外,以允许法院在内部救济和行政救济结束前介入?在Pyramid Fin. Corp. v. Fin. Indus. Regulatory Auth.案,法院援引先例,列举了两种穷尽救济原则的例外情形:(1)行政救济难以防止难以挽回的损害;(2)具有明显的违法或者违宪情形。从实践来看,法院认为一些当事人主张的遵守纪律处分(如不符合净资本要求时责令停止经营)将导致巨大的经济损失不符合“难以挽回的损害”。10总体而言,虽然法院确立了两种穷尽救济的例外情形,但十余年中尚无当事人的案情满足这两种标准。

三、非自律监管活动引起的争诉不适用穷尽救济原则

2016年Rabin v. Nasdaq Omx Phlx LLC案11是十余年来少有的、法院认定不适用穷尽救济原则的案例。该案中,原告向美国宾夕法尼亚东区联邦地区法院提起诉讼,声称纳斯达克费城交易所与数家做市商合谋,通过制定交易费用封顶规则,掠夺了投资者的获利机会,侵害了投资者的权益。对于被告交易所提出的原告未能穷尽救济的抗辩,原告认为交易所对交易活动收费属于“商业活动”而非“监管职能”,不适用SEC的行政救济,且通过SEC寻求行政救济并不能弥补投资者的金钱损失。法院认定,原告所主张的交易所与其他人合谋增加收入的行为本身并不属于交易所的监管职能,并且原告固然可以按照《1934年证券交易法》的规定向SEC申请审查交易所的收费规则,继而由SEC作出决定该规则搁置、修改或者废除该规则,但这种救济着眼于未来的救济(Prospective Remedy),并不能填补投资者过去的损失。

需要注意的是,该案中法院区分了投资者诉称的交易所合谋行为以及交易所收费行为。法院认为,交易所就特定交易是否应当收费制定规则是对交易进行监管的应有之义,这与交易所向市场参与者提供数据产品、数据服务等商业行为截然不同。交易所通过收费规则获利并不构成该行为不属于监管行为的反例。

自律监管应遵循正当程序

美国《1934年证券交易法》制定之初,对于自律组织在自律监管正当程序方面着墨不多。按当时该法第6(b)条的规定,证券交易所应当制定规则,对从事违反公平交易原则行为的会员给予开除、暂停会员资格或者纪律处分;交易所应当说明哪些故意行为属于违反了公平交易原则。直至1975年美国国会对证券交易法进行修正时,引入了对自律监管行为的程序要求(Procedural Standards For Self-Regulatory Action)。

美国国会参议院银行、住房和城市事务委员会在1975年提交的一份报告中指出,自律组织的自律监管行为——如对会员作出纪律处分、拒绝授予会员资格以及要求会员不得与特定人进行商业往来——会对特定人的权益产生消极影响。“自律组织在履行证券交易法规定的职责时,是在行使政府性权力(Governmental-type Powers)。由此也就使得自律组织的活动必须符合正当程序的基本要求。”基于该报告,可以看出美国国会所属意的“自律监管的正当程序”有三方面的取向:第一,自律监管应遵循特定程序。在纪律处分程序方面,报告引入了“公平程序”(Fair Procedure)的概念,即自律组织在提起某一具体指控时,应当告知当事人,提供听证的便利机会,并且说明当事人的行为违反了哪一特定的规则。在拒绝授予特定人会员资格方面,报告中要求自律组织告知当事人拒绝的理由,提供当事人听证的机会,对听证内容进行记录,并陈述拒绝的依据。在自律监管行为影响到非会员权益方面,报告也要求自律组织为之提供“宪法意义上的必要的正当程序”。第二,SEC拥有对自律监管行为的审查权。对于自律组织作出的纪律处分、拒绝授予会员资格以及限制和禁止特定人获得自律监管服务的决定,SEC可径自或者依申请进行审查。第三,自律监管的最终决定应予公开。报告认为,自律监管决定向公众公开,一则有利于建立公众和投资者对自律组织效率的信任,二则有助于为自律组织会员提供行为指引。报告同时认为,全面、充分的公开意义重大,应当是自律组织的一项法定义务,而非仅仅出于自律组织的考虑。12该报告中提及的观点和立法主张最终也落实在《1975年证券法律修正案》中。13按照修正后的《1934年证券交易法》第6(b)(7)条:“证券交易所规则……从总体上就会员和与会员有关联系人的纪律处分、拒绝向寻求交易所会员资格的人员授予会员资格、禁止任何人员与证券交易所会员建立关联关系以及证券交易所禁止或限制任何人员获得交易所或者其会员所提供的服务等事项提供公平程序。”

自律组织的自律监管活动应当遵循“公平程序”14,这一法律规定在金融危机以后的一些判例中有所观照。正如前文在对案例进行归类时所指明的,因自律组织对当事人作出纪律处分而引发争议是主要的诉讼类型。在本文所统计的案例中,所有当事人以自律组织未遵守正当程序为由提起的诉讼都以原告败诉而告终,原因之一是当事人的诉请缺乏依据:或者是内容与事实不服,或者是缺乏法律依据。仅以2012年O'Callaghan v. New York Stock Exch.案15来说明。原告认为纽约证券交易所在以下三个方面违反了正当程序,而法院则一一予以驳回:第一,交易所在纪律处分听证会上隐瞒了关键证据。法院认定原告未能有效举证。第二,交易所未能在启动针对原告的调查时先行通知原告。法院认定,《1934年证券交易法》第19(d)(1)条规定自律组织应在作出纪律处分前通知当事人,而交易所也履行了通知义务;原告主张的应在启动调查前就通知当事人并不属于一项宪法性权利,比照SEC的行政程序,相对人也不享有这一权利。第三,某一听证会成员未能主动回避。法院援引美国宪法第五、第十四修正案阐述了回避的意义,同时认为该成员前期参与了与原告有所关联的纪律处分决议程序并不构成该成员对原告有偏见或者在纪律处分程序中有个人利害关系。另一个导致当事人的诉请被法院驳回的理由是下文所要言及的,自律组织享有绝对豁免权。

正当自律监管享有绝对豁免权

除未能穷尽救济之外,另一个常见的当事人诉请被法院驳回的裁判理由是自律组织享有绝对豁免权(Absolute Immunity),即:虽然自律组织行使着大量重要的政府职能,但是缺少政府机关所享有的“主权豁免”(Sovereign Immunity)16,因此赋予自律组织绝对豁免权,使其在履行法定监管职责时免受民事损害赔偿之诉。如此,“缓解了交易所的诉讼压力,使其在自律管理中,不至于因畏惧承担赔偿责任而裹足不前”。17

但是,自律组织在诉讼中援引绝对豁免权进行抗辩并非全然获得了法院的支持。其中的代表性案例:(1)Weissman v. NASD案。18原告声称听信了纳斯达克在两则广告中对世通公司股票的宣传而购买了公司的股票,后因世通公司财务造假丑闻曝光使得原告承受了巨大损失。美国联邦第十一巡回上诉法院认为,作为一家私人公司,纳斯达克在媒体上发布广告主要目的在于增加市场成交量并增加公司利润。从内容来看,广告主要服务于纳斯达克的经营业务而非监管职责。因此这一非政府行为不受绝对豁免权的保护。(2)Opulent Fund, L.P. v.Nasdaq Stock Mkt., Inc.案。19原告以纳斯达克编制和发布的纳斯达克100指数有误并造成原告的损失为由提起诉讼。美国加利福尼亚北区联邦地区法院认为,纳斯达克以建立一个基于交易所上市股票的衍生品市场为目的推出了纳斯达克100指数,并通过销售市场价格指数获利。该行为不属于自律监管行为,不能适用绝对豁免权。(3)In re Facebook, Inc. IPO Sec. & Derivative Litig.案。202012年5月18日,Facebook公司股票在纳斯达克上市。因技术故障导致开盘延迟、大量订单无法成交,致使众多零售投资者权益损失。纳斯达克在向SEC缴纳1000万美元的罚金、与SEC和解之后,又于2015年4月支付了2650万美元与向其提起集体诉讼的投资者达成和解。(4)United States v. Wey案。21当事人魏天冰(Benjamin Wey)因涉嫌市场操纵等行为,被联邦纽约南区检察官提起刑事诉讼。魏天冰向法院申请,要求诉讼第三方纳斯达克向法院提交涉案上市公司在上市申请过程中纳斯达克与三名案件第三人的通信通信记录。纳斯达克以交易所作为自律组织享有绝对豁免权提出抗辩。美国纽约南区联邦地区法院认为,自律组织享有的绝对豁免权仅及于对民事诉讼的豁免,不适用于刑事犯罪案件,并且魏天冰要求证据开示(Discovery)是一项宪法性权利,不得被剥夺。

这些判例并非表明美国法院开始抛弃自上世纪80年代以来建立了自律组织民事责任豁免原则;更为客观的解释是,法院力图在为当事人提供法律救济和为自律组织提供宽松的诉讼环境之间寻求折中平衡,以逐案分析的方式审慎界定绝对豁免权的适用范围。通过金融危机以来一系列的判例,美国法院进一步细化了绝对豁免权可得适用的几个情景。

一、绝对豁免权应当与自律组织的监管职责密切相关

如前述Weissman v. NASD案、Opulent Fund, L.P. v.Nasdaq Stock Mkt., Inc. 案所指明的,当自律组织(特别是证券交易所)所从事的活动与监管职责关联性不大而更具有营利性特征时,法院对其提出的绝对豁免权往往不予支持。22那么,何为与自律监管职责密切相关?在Cal.Pub. Emples. Ret. Sys. v. N.Y. Stock Exch., Inc.案中,美国联邦第二巡回上诉法院提出了证券交易所适用绝对豁免权的五项活动:(1)对交易所会员作出纪律处分;(2)执行交易规则和监管规章,对交易所会员进行监管;(3)就适用于交易所和会员的证券法律和监管规章进行解释;(4)将交易所会员违反证券法的民事违法或刑事犯罪线索移交SEC或其他政府机关;(5)将自律监管决定进行公告。23在Weissman v. NASD案中,法官列举的适用范围包括:(1)决定上市公司股票暂停交易和退市;(2)作出禁止会员进行交易的纪律处分决定;(3)执行纪律处分决定;(4)决定暂停和撤销某一证券的交易,并公告这一行为;(5)决定除息日。24

二、绝对豁免权既保护自律组织履行(或不当履行)自律监管职能的行为,同时保护自律组织不履行监管职责的行为

在Cal. Pub. Emples. Ret. Sys. v. N.Y. Stock Exch., Inc.一案中,当事人主张纽约证券交易所未对做市商进行有效监管,“放弃了”监管职责,因而不能适用绝对豁免权。法院认为,绝对豁免保护的是自律组织进行自律监管的权能,而不是以特定方式履行监管职责的方式;绝对豁免取决于具体的作为或不作为是否与监管权力的行使有关,而不在于这些作为或不作为的适当性。25

三、豁免权延及于为自律组织的监管活动提供辅助性调查服务的人员

一般而言,自律组织的绝对豁免权首先适用于自律组织自身及其管理人员。在2012年O'Callaghan v. N.Y.Stock Exch.一案中, 法院认定在纽约证券交易所对当事人的纪律处分程序中履行“准裁判和公诉职责”(Quasi-Adjudicatory and Prosecutorial Duties)的两名纽约证券交易所律师和一名听证委员会成员也享有绝对豁免权。除此之外,法院还援引先例(Cornejo v. Bell)26认定参与了前期调查活动的Tom Bruno和Mike Dalton27享有适格豁免权(Qualified Immunity)——即以善意行事、行使“调查员”而非“检察官”职责的雇员同样免于承担民事赔偿责任,前提是该雇员没有侵犯当事人的宪法性权利。

将豁免权延及于参与了调查活动、为自律组织自律监管提供辅助服务的员工,这有助于消解调查人员的涉诉顾虑,为调查人员提供与自律组织和自律组织管理人员共同而有差别的保护。从中还可以看出,美国法院在处理自律组织诉讼地位的思维逻辑——将行使自律监管职能的自律组织类比于准政府机关,将自律组织的纪律处分程序类比于准司法程序(Quasi-Judicial),将参与监管调查和组织对当事人进行纪律处分的员工分别类比为调查员和检察官。这种思维逻辑传递出来的信号是,美国的司法实践倾向于将自律监管和行政监管等而视之,而不是把自律监管视为行政监管的附庸。

数据和信息技术服务之争

近年来,全球证券交易所行业发展的一大趋势是交易所逐步加强信息数据开发,伦敦证券交易所、纳斯达克和日本交易所的信息技术收入占比均超过25%,数据和信息技术服务成为境外交易所新的收入和利润来源。28数据和信息服务在成为交易所新的利基市场的同时,也给监管机构和司法机关带来了新的难题:如何看待交易所对数据产品的收费行为,以及数据和信息技术服务是否会人为扩大一些大型证券商的竞争优势、扰乱市场的竞争秩序。

其中有代表性的案例,一是NetCoalition & Secs. Indus.& Fin. Mkts. Ass'n v. SEC 案。29该案涉及证券交易所向订阅用户提供的“非核心数据服务”。302010年,美国一家公共政策公司NetCoalition和美国证券业和金融市场协会(SIFMA)向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提起诉讼,请求法院审查SEC作出的一项批准决定。该决定涉及纽交所高增长板市场(NYSE Arca)修订其收费规则、拟对其提供的ArcaBook数据服务31收费。法院支持了原告的主张,认定SEC的批准决定存在瑕疵——未能阐释NYSE Arca的收费是否与其成本相匹配、市场参与者除接受该数据服务外是否有其他可负担的替代性选择。几乎于此同时,美国国会通过了《多德-弗兰克法》、对《1934年证券交易法》进行修正,自律组织变更收费规则无须SEC批准、申报即生效[《1934年证券交易法》第19(b)(3)条],但仍然保留了SEC对自律组织已生效的收费规则进行“临时中止”的权力。在2013年,原告以SEC未能及时中止收费规则变更为由,再次向巡回上诉法院提起诉讼。诉讼中除了涉及前述由NYSE Arca提供的ArcaBook数据服务外,还包括了纳斯达克费城证券交易所提供的PHOTO历史数据服务32以及纳斯达克证券交易所提供的TotalView市场数据服务。33法院最终驳回了原告的诉请,原因是按照《1934年证券交易法》第19(b)(3)(C)条的规定,SEC对已生效收费规则实施的行为不受司法审查。

另一个案例则与时下备受监管机构和市场参与者关注的高频交易有关。2014年,作家迈克尔·刘易斯出版了畅销书《高频交易员》(Flash Boys),其中描述了证券交易所向一些付费的高频交易员提供便利,使其能够先于其他投资者获得市场数据并成交,进而在证券市场上获得了不当的优势。受此影响,大量的投资者向法院提起诉讼,诉称证券交易所违反了证券法律和监管规章。其中最为典型的属Lanier v. BATS Exch., Inc. 案。34该案中原告起诉全美所有的证券交易所向所谓“优先客户”提供了专有数据传输宽带、传输协定以及主机代管服务等便利,使这些优先客户在交易行情获取和订单成交上占据先机,从而违反了原告与交易所的用户协议中有关交易所以“公平”和“非歧视”的方式向原告提供市场数据的约定。美国第二巡回上诉法院在二审中认定:在监管规章层面,SEC关于“任何全国性证券交易所……应当按照非歧视条款发布这种信息”的规定,应被解释为要求证券交易所同时发出(sent)市场数据,而不要求被用户同时接收到(received)。在用户协议层面,其中也没有任何条款承诺用户和优先客户可以同时接收到市场数据。

这两个判例只是揭示了部分当事人对证券交易所数据和信息技术服务的立场,更多的争议甚至反对意见在交易所修订规则的征求意见阶段得以表达出来。例如,2016年7月,纽约证券交易所向SEC申请升级主机代管服务并增加这一服务的收费,众多市场参与者表达了对此的顾虑,这些非议集中于:(1)纽约证券交易所信息服务成本不透明;(2)对信息服务收费将增加证券商以及投资者的交易成本;(3)信息服务收费将破坏市场竞争秩序。35与此前一样,SEC最终首肯了纽约证券交易所的申请,但美国市场对交易所提供数据和信息技术服务影响市场竞争秩序的忧虑并未得到消除。

自律组织的信息公开

在前述28个案例中,有三个案例涉及自律组织自律监管信息的披露和公开。(1)2009年Empire Fin. Grp. v. Fin.Indus. Regulatory Auth.案。36原告向法院提起单纯要求开示之诉(Complaint for Pure Bill of Discovery)37,要求FINRA向原告公开其对原告的调查文件。法院认定,原告所主张的开示理由——确定可能的被告、满足起诉的先决条件和确定可能的诉讼理由——并不成立。(2)2014年Conover v.Fin. Indus. Regulatory Auth.案。38先期,原告向FINRA投诉称其父生前证券账户中的财产被转移至其他人的账户。经FINRA查证并告知原告,其父生前在证券公司并未开立账户。原告后来又向法院提起诉讼,要求FINRA向其提供全部调查文件。因原告起诉后不久FINRA已经向其提供了调查文件的副本,法院因此认定案件无意义(Moot),驳回了原告的诉请。(3)前文已经述及的2017年United States v. Wey案。39除了自律组织享有绝对豁免权外,纳斯达克提出的另一项抗辩理由是当事人魏天冰所要求的文件为自律组织调查程序文件,拥有免予披露的特权(SRO Investigative Privilege)。法院则认为,纳斯达克并未有效举证披露这些信息将如何有碍于纳斯达克履行上市监管职责。

其一,具体自律监管行为中的信息公开。这三个案例虽然均涉及到自律组织对特定人的信息公开(披露),有所差别的是Empire Fin. Grp. v. Fin. Indus. Regulatory Auth.案和United States v. Wey案的争执产生于司法诉讼阶段,所指向的是当事人诉讼权中的听审请求权40,而Conover v. Fin. Indus. Regulatory Auth.案则指向的是在具体自律管理行为41中相对人享有的某种程序性权利——借用公法理论属于“要求决定者为决定说明理由的权利”。42

美国《1934年证券交易法》第19(d)规定了自律组织在对相对人进行纪律处分时应遵循一定的程序、履行对相对人的通知义务,但对通知文件的范围和深度语焉不详。美国证券法律同样也未对自律组织在进行证券纠纷解决过程中的程序性要求作出明文规定。这也导致了Conover一案法官在适用法律上的困难。在判决书中,法官未能阐明的是:(1)相对人要求自律组织“为决定说明理由”的权源是什么,是否源于自律组织履行准政府职能、因而比照于政府信息公开制度赋予相对人(公众)知情权?(2)如何判定自律组织阐明的理由是否充分?亦即自律组织除了向相对人通知监管决定兼附决定理由外,是否还需向相对人提供案件的调查文件,调查文件的获得是自律组织主动提供还是依申请提供?由于FINRA主动向Conover提供了案卷的副本,因此对这些疑问的讨论被搁置了。

其二,抽象自律管理行为中的信息公开。United States v. Wey一案的重要意义在于重新唤起了对自律组织信息公开义务和信息公开范围的讨论。上世纪80年代以来,美国法院在数个案件中确立了对自律组织信息公开的判断方法。首先,法院明确了自律组织在信息公开上不适用政府信息公开的豁免特权。亦即自律组织不能单纯以其履行监管职责为由,比照政府信息公开规则中对特定信息豁免公开的条款,主张信息公开豁免。其次,法院引入了利益衡量43的方法,在维护自律监管的公共权益和维护当事人诉讼权的私人权益之间进行权衡。在1985年Ross v. Bolton一案中44,原被告双方因证券侵权纠纷,诉请法院强制第三方NASD披露纳斯达克员工对涉案证券行情的分析意见以及NASD律师在调查过程中搜集的二十多份证词。法院认为,虽然NASD并不享有(政府机关才享有的)调查过程信息免公开特权45,但在鼓励证人合作和保持调查技术和调查信息完整性方面,NASD与政府监管机构的利益是一致的。“维护有效的行业自律监管的完整性是公共利益之所在。成千上万的证券欺诈诉讼当事人不自行竭力调查取证,而是坐享自律组织依法监管的成果、让NASD的(调查信息)如探囊取物一样,这显然有害公共利益。”第三,谁主张、谁举证。1999年In re Adler, Coleman, Clearing Corp案46中,法院认定自律组织在提出信息公开豁免时,应符合三个标准:(1)所在部门负责人主张了这一特权;(2)该负责人基于自身考量作出的决定;(3)该负责人需要详细说明哪些信息适用该特权,并解释原因。47相对应的,在2004年DGM Invs.,Inc. v. N.Y. Futures Exchs., Inc. 案48,法院认为当事人在向自律组织提出信息公开时,应当“证明对信息公开的需求优于将信息保密的利益”,并且“当事人不能通过毫无依据的控诉来获得特定信息”。

结论和启示

本文以法院判决为切入点,试图管窥十余年来美国证券自律监管的变化、证券自律监管的纠纷集中点以及美国法院对证券自律监管的裁判立场。总体而言,美国法院仍然沿用了此前尊重市场监管模式、对证券自律监管纠纷有限介入的立场49,并且通过数十个有代表性的案例赋予了这一立场和主张更为顽强的生命力。当然,立场和主张的沿用并不代表将其奉为教条、戒律,刻板和僵化地运用;美国法院在裁判实务中更倾向于以这些理念作为宏观指导,通过对案件事实的具体分析,进而得出裁判结论。这一点在对自律组织是否享有绝对豁免权、当事人是否应当穷尽救济的讨论上表现得淋漓尽致。

大量的判决书还从一个更深层面揭示出美国市场对自律组织作为一个“私人部门自律监管和授权行政监管的独特混合体”50所持有的矛盾心态。一方面,自律监管的理念和规则深植于美国证券市场,相比于作为行政机构的SEC,作为自律组织的FINRA和证券交易所在组织的灵活程度、业务的熟悉程度等方面更胜一筹。因此,在立法中需要赋予自律组织一定的强制性权利(力)——如对会员的调查权、纪律处分权——以将自律组织的一线监管职责落到实处。51另一方面,自律组织在承担准政府监管职责的同时,并不像SEC那样受到权力制衡、信息公开、透明问责等现代行政机制的约束。特别是对非互助化改革后的证券交易所而言,组织证券交易并以此谋利和对证券交易活动进行自律监管属于一体两面,证券交易所“很有可能越过二者之间的界限、来回穿梭”。52正是在这种矛盾心态的驱使下,在立法层面,美国国会在2010年《多德-弗兰克法》中要求SEC委托顾问机构就其依赖自律组织的情况进行评估,并向国会提交执行和落实评估建议的报告;53在司法层面,美国法院在是否应该认可自律组织的某些准政府特权的问题上一直采取极为审慎的态度。

言及于此,十余年来美国证券自律监管司法审查的趋势变化能为A股市场改善司法介入交易所自律监管提供哪些有益的参考与借鉴?

第一,中美证券交易所位居的市场环境和司法体制截然不同。一是美国证券市场长期以来有着自律监管的传统,《1934年证券交易法》的制定是对交易所自律监管权能的确认,更是通过行政监管的“公器”限制交易所私权的滥用。无论私法实践中如何肯定自律监管的公共属性、准政府功能,都不能改变证券交易所属于私人组织的性质。而在A股市场,沪深证券交易所自成立之初,其公共属性远远多于私人属性,交易所的自律监管本质上是行政监管的辅助、延伸。二是美国司法体系中没有大陆法系所谓行政法院的概念,法院在审查行政机关的行为是否符合宪法和法律时,如没有特别规定适用一般的诉讼程序。54因此也就无所谓证券交易所在诉讼中是作为行政主体还是民事主体,更谈不上不同法院对这一相同问题作出不同的裁判意见。而在A股市场,这一令原被告当事人和法院极为纠结的难题却客观存在着。以新近郑宇与上海证券交易所因政府信息公开案为例。上海市第一中级人民法院、上海市高级人民法院以及最高人民法院分别在一审、二审判决和再审裁定中均认定“证券交易所具有相应的行政管理职能,属于行政案件的适格被告”。但在因同一事由而引起的行政复议决定案中,北京市高级人民法院认定“上海证券交易所为证券集中交易提供场所和设施,组织证券交易,并非履行法律、法规授权管理公共事务的职能,而是民事市场行为”。55

基于这两点原因,在借鉴和参考美国司法政策时需要充分考虑公众对交易所属性的认知、其他市场的司法政策能否在本土移植和生根。

第二,美国证券自律监管司法介入政策有其内在逻辑,在参考借鉴时应当审慎、有序推进。一是法源逻辑。“穷尽救济”以及“正当程序”是美国证券法律中明文规定的司法策略,而不仅是法官的“自由心证”。二是结构逻辑。“穷尽救济”、“正当程序”以及“绝对豁免权”,三者相互嵌套、不可分离。美国证券自律组织之所以享有绝对豁免权,绝不仅仅是基于自律组织有着“行使准政府职能”之名,更重要的是通过自律组织本身的正当程序,通过相对人由内部救济到行政救济直至司法救济,能够起到化解纠纷的作用。三是配套逻辑。从美国的实践来,看这些“诉讼减敏”机制的设置有其依赖条件。在宏观层面,需要公众对自律组织的认可和信任,整个社会的自治程度较高且经过长期的经验积累。在微观层面,无论是“绝对豁免权”还是“穷尽救济”,都会导致纠纷化解压力从司法机关转移向行政监管机构,这对行政监管机构的监管能力和纠纷化解能力提出了更高的要求,需要在机构设置、人员结构上进行系统安排。56

基于前述逻辑,基于为证券交易所创造宽松的诉讼环境的目标,本文认为可从以下几个步骤加以推进:一是在自律监管层面,先行建立和完善交易所的正当程序,“在交易所内部设置符合法治原则的权利救济渠道,强化证监会对交易所自律管理行为合法化的行政监督”。57二是在司法改革层面,推动最高人民法院修订完善涉及交易所自律监管的司法解释,就案件受理、诉讼类型等作出统一的规定;在沪深两地探索设立证券专业法庭,集中审理证券违法案件以及证券交易所自律监管纠纷案件。三是在立法保障层面,在《证券法》修订时,引入“正当程序”“穷尽救济”等有关规则。(1)设置有关自律监管正当程序的原则性条款,如“申请人不服交易所作出的不予上市、暂停上市、终止上市以及纪律处分和监管措施的,可自收到前述通知起5日内以书面形式向交易所提出听证申请。交易所应在受理申请10日内组织听证会,听取申请人的意见,对原决定进行复核”。同时在立法中授权证监会制定相应的规章,对听证会的申请和组织程序、听证会成员构成、听证会结论的使用等事项进行具体规定。(2)设置有关就交易所自律监管行为向证监会申请行政复议的条款,如“申请人对交易所作出的最终决定不服的,可按照《行政复议法》的规定向国务院证券监督管理机构申请行政复议”。同时修订《行政复议法》第2条中有关适用范围的规定,将交易所依监管职权、经正当程序作出的决定纳入参照适用的范围。

注释

1.“五大巨头”即Facebook、Apple、Microsoft、Amazon和Google。

2. 参见卢文道:“美国法院介入证券交易所自律管理之政策脉络”,《证券市场导报》2007年7月号;最高人民法院立案庭课题组:“证券交易所自律管理中的司法介入”,载《中国证券报》2008年4月10日第A14版;徐明、卢文道:“证券交易所自律管理侵权诉讼司法政策——以中美判例为中心的分析”,载《证券法苑》(第一卷),第1-45页。需要说明的是,“司法审查”(Judicial review)是英美法中的概念,体现为三权分立的背景下司法机关对立法机关和行政机关的监督。因此,理论上自律组织作为私人主体并无可审查性。转折发生在上世纪八十年代,一些英国普通法法院以自律组织行使着公共职能为由,将自律组织的活动纳入司法审查的范围。See A. W. Bradley et al., Constitutional and administrative law, Pearson Education Limited, 2015, pp.674-676.

3. 案例的裁判时间与案号见附表。

4. 2012 U.S. Dist. LEXIS 110655.

5. 有关自律组织内部救济和行政救济的程序见于《1934年证券交易法》第19条,有关法院对SEC决议的审查见于《1934年证券交易法》第25条。

6. 美国国会参议院的一份报告对该修正条款的立法说明为“对自律组织准裁判行为的适当监管审查”(Appropriate Regulatory Agency Review of Quasi-Adjudicatory Actions by Self-Regulatory Organizations)。The Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, Senate Report No. 94-75 to accompany S. 249, April 14, 1975,pp.131-132.

7. 该条为《1934年证券交易法》原有条文,1975年修正时在“命令”前加了“最终”(final)一词。

8. 503 U.S. 140, 146, 112 S. Ct. 1081, 117 L. Ed. 2d 291 (1992).

9. 586 F.3d 242 (2009).

10. 586 F.3d 242(2009).

11. 182 F. Supp. 3d 220(E.D. Pa., Apr. 21, 2016).

12. The Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, Senate Report No. 94-75 to accompany S. 249, April 14, 1975, pp.24-26.

13. 按《1934年证券交易法》第6(b)(7)条:“证券交易所规则……从总体上就会员和与会员有关联系人的纪律处分、拒绝向寻求交易所会员资格的人员授予会员资格、禁止任何人员与证券交易所会员建立关联关系以及证券交易所禁止或限制任何人员获得交易所或者其会员所提供的服务等事项提供公平的程序。”

14. 自律监管的“公平程序”有别于行政、司法机关应遵循的“正当程序”。本文认为,这种文字上的差别有其深意。从“名”角度来说,自律组织履行着政府性的职责,因此有必要对其有可能招致相对人权益损失的行为进行程序上的控制;从“实”角度来看,自律组织毕竟不是行政机关也不是司法机关,在立法中直接要求其遵循正当程序难以找到宪法依据。因此在立法技术上作了如是的处理。不过二者的精神内核则是相通的,即限制权力的滥用。从后续司法判决来看,法院对国会立法的目的知之甚详。

15. 2012 U.S. Dist. LEXIS 110655.

16. 美国《1946年联邦侵权赔偿法》中特别排除了几种类型的侵权赔偿请求,其中之一是政府机关“履行或执行,或未能履行或执行自由裁量职能或义务……”为基础的赔偿责任。有关美国政府机关的主权豁免,可参见[美]小詹姆斯·A.亨德森等著:《美国侵权法:实体与程序》,王竹等译,北京大学出版社2014年版,371-373页。

17. 徐明、卢文道:“证券交易所自律管理侵权诉讼司法政策——以中美判例为中心的分析”,载《证券法苑》(第一卷),第1-45页。

18. 500 F.3d 1293 (11th Cir. Fla., 2007).

19. Fed. Sec. L. Rep. (CCH) P94,462.

20. Fed. Sec. L. Rep. (CCH) P98,855.

21. 2017 U.S. Dist. LEXIS 66583.

22. 在Weissman v. NASD案中也有法官提出了不同观点,认为纳斯达克在媒体上的广告行为还可以看作是交易所就上市标准与投资者进行沟通,向公众传递在交易所上市必须满足特定财务状况的信息。因此,这一行为自然属于自律监管范畴,可以适用绝对豁免权。

23. 503 F.3d 89.

24. 500 F.3d 1293 (11th Cir. Fla., 2007).

25. 503 F.3d 89.

26. 592 F.3d 121, 128 (2d Cir. 2010).

27. Tom Bruno为纽约证券交易所律师,参与了针对O'Callaghan的调查,并作为顾问参与了随后的纪律处分程序。Mike Dalton为纽约证券交易所调查员,参与了针对O'Callaghan的调查。

28. 参见缪斯斯:《全球证券交易所行业六大新趋势》,上海证券交易所研究报告(2015年第62号),链接地址http://www.sse.com.cn/aboutus/research/research/c/3986639.pdf,2017年6月6日访问。

29. 715 F.3d 342(2013).

30. SEC将证券交易数据划分为核心数据(Core Data)和非核心数据(Non-core Data)两类。核心数据是指由各证券交易所提供、经由统一数据处理器整合并向公众提供的所有美国上市证券的最优报价和最新成交信息。除核心数据以外的其他数据均属于非核心数据。按照SEC《全国市场系统条例》第242.603条的规定,证券交易所负有非歧视发布核心数据的义务。对于非核心数据,无论美国证券法律还是SEC的监管规章均未作规定。SEC Release No. 34-59039,Dec. 2 2008.

31. ArcaBook可向订阅用户实时提供NYSE Arca订单簿中所有限价订单,而不限于最优报价订单。

32. 该数据服务全称为“PHLX Options Trade Outline Historical Data”,可向用户提供每一期权系列在特定月份的历史交易数据。SEC Release No. 34-63351, Nov. 19 2010.

33. TotalView为在纳斯达克上市证券的深度数据,与之相对的是OpenView——非纳斯达克上市证券的深度数据。在2010年之前,OpenView订阅用户可获得非纳斯达克上市证券的深度数据以及Level 2数据——其中包括了在纳斯达克上市证券的数据但订阅用户并未就这一部分数据付费。而TotalView订阅用户则需要就纳斯达克上市证券的数据付费。纳斯达克修订收费规则的目的在于消除潜在的套利空间。SEC Release No. 34-62907, Sept. 14 2010.

34. 地区法院一审:Lanier v. BATS Exch., Inc., 105 F. Supp. 3d 353 (S.D.N.Y., 2015);巡回上诉法院二审:Lanier v. Bats Exch., Inc.,838 F.3d 139(2d Cir., Sept. 23, 2016).

35. SEC Release No. 34-80311, March 24 2017.

36. 2009 U.S. Dist. LEXIS 133643.

37. 单纯要求开示之诉(Pure Bill of Discovery)是英美法的概念,即原告未提出任何实体诉讼请求——例如要求支付损害赔偿金或履行一定行为等,而仅仅要求被告披露有关案件事实。参见薛波主编:《元照英美法词典》,法律出版社2003年版,第1121页。

38. 2014 U.S. Dist. LEXIS 121368.

39. 2017 U.S. Dist. LEXIS 66583.

40. 台湾地区学者沈冠伶将民事诉讼程序上的诉讼权分类为适时审判请求权、权利有效保护请求权、听审请求权、程序上平等权以及公正程序请求权。听审请求权下又可细分(1)认识权——“当事人及时地收到通知、认识到程序之开始、进行、他方陈述以及法院之卷宗资料”;(2)陈述权——“当事人能主动地对于与诉讼标的相关之事实及法律问题得为陈述,就事实予以主张、争执、提出证据、就证据调查之结果陈述意见,或提出法律见解”。参见沈冠伶著:《诉讼权保障与裁判外纷争处理》,元照出版公司2006年版,第2-38页。

41.“具体自律管理,系交易所针对特定对象、特定证券、特定事件而实行的监督管理。”参见徐明、卢文道:“证券交易所自律管理侵权诉讼司法政策——以中美判例为中心的分析”,载《证券法苑》(第一卷),第1-45页。

42. 参见王锡锌:“行政过程中相对人程序性权利研究”,载《中国法学》2001年第4期。

43. 参见梁上上:“利益的层次结构与利益衡量的展开”,载《法学研究》2002年第1期。

44. 106 F.R.D. 22, 23-25 (S.D.N.Y. 1985).

45. 按照美国《信息自由法》的规定,“会泄露执法调查或起诉的技巧和程序,或者会泄露执法调查或起诉的行动方针”的调查信息不适用信息公开。

46. 1999 Bankr. LEXIS 2032 (Bankr. S.D.N.Y. Dec. 8, 1999). 该案涉及证券侵权纠纷当事人向法院申请传唤NASD的一名员工出庭作证。

47. 这三条标准实际上比照了SEC在主张调查信息豁免时应当满足的要求。In re Sealed Case, 272 U.S. App. D.C. 314, 856 F.2d 268,270 (D.C. Cir. 1988).

48. 224 F.R.D. 133(2004).

49. 参见卢文道:“证券交易所自律管理论”,华东政法学院(华东政法大学)2007年博士学位论文,第145-172页。

50. Roberta S. Karmel, Should Securities Industry Self-Regulatory Organizations Be Considered Government Agencies? Stanford Journal of Law, Business & Finance, Vol. 14:1(Fall 2008), pp.151-197.

51. 有一个典型案例是麦道夫证券诈骗案。在2010年以前,对美国证券投资顾问的监管仅适用SEC的行政监管,投资顾问无需像证券商一样加入FINRA、接受FINRA的自律监管。在麦道夫的庞氏骗局曝光前,虽然SEC对麦道夫的投资公司进行过数次检查,但均未能发现问题。分析认为,SEC的监管能力有限是麦道夫庞氏骗局得以持续长达20年的重要原因。该案也促使美国国会在《多德-弗兰克法》中修正《1940年投资顾问法》,要求投资顾问加入自律组织、接受自律监管。

52. Jennifer M. Pacella, If the Shoe of the SEC Doesn't Fit: Self-Regulatory Organizations and Absolute Immunity, The Wayne Law Review, Vol. 58: 201(2012), pp.201-233.

53. 《多德-弗兰克法》第967条。 2011年9月至2012年10月,SEC先后向美国国会提交了三份报告,就落实波士顿咨询公司建议情况进行反馈。链接地址https://www.sec.gov/spotlight/dodd-frank.shtml,2017年6月9日访问。

54. 参见王名扬著:《美国行政法》,北京大学出版社2016年版,第419页。

55. 参见《上海市高级人民法院(2015)沪高行终字第131号行政判决书》《最高人民法院(2016)最高法行申1468号行政裁定书》《北京市高级人民法院(2016)京行终3189号行政判决书》。

56. 根据波士顿咨询公司2011年完成的报告显示,SEC对自律组织的日常监管由交易和市场部(TM)负责。在人员结构方面,该部门50%的员工为具有行业经验和专业知识的律师。“随着自律组织提交的规则修订申请的数量和复杂程度日渐增加,人员短缺和多样化知识不足的矛盾尤为突出,导致SEC审批周期的延长,大量的申请件堆给了高级别管理人员。” The Boston Consulting Group,Inc., U.S. Securities and Exchange Commission Organizational Study and Reform, March 2011, p.65.

57. 徐明、卢文道编著:《判例与原理:证券交易所自律管理司法介入比较研究》,北京大学出版社2010年版,“引论”第3页。

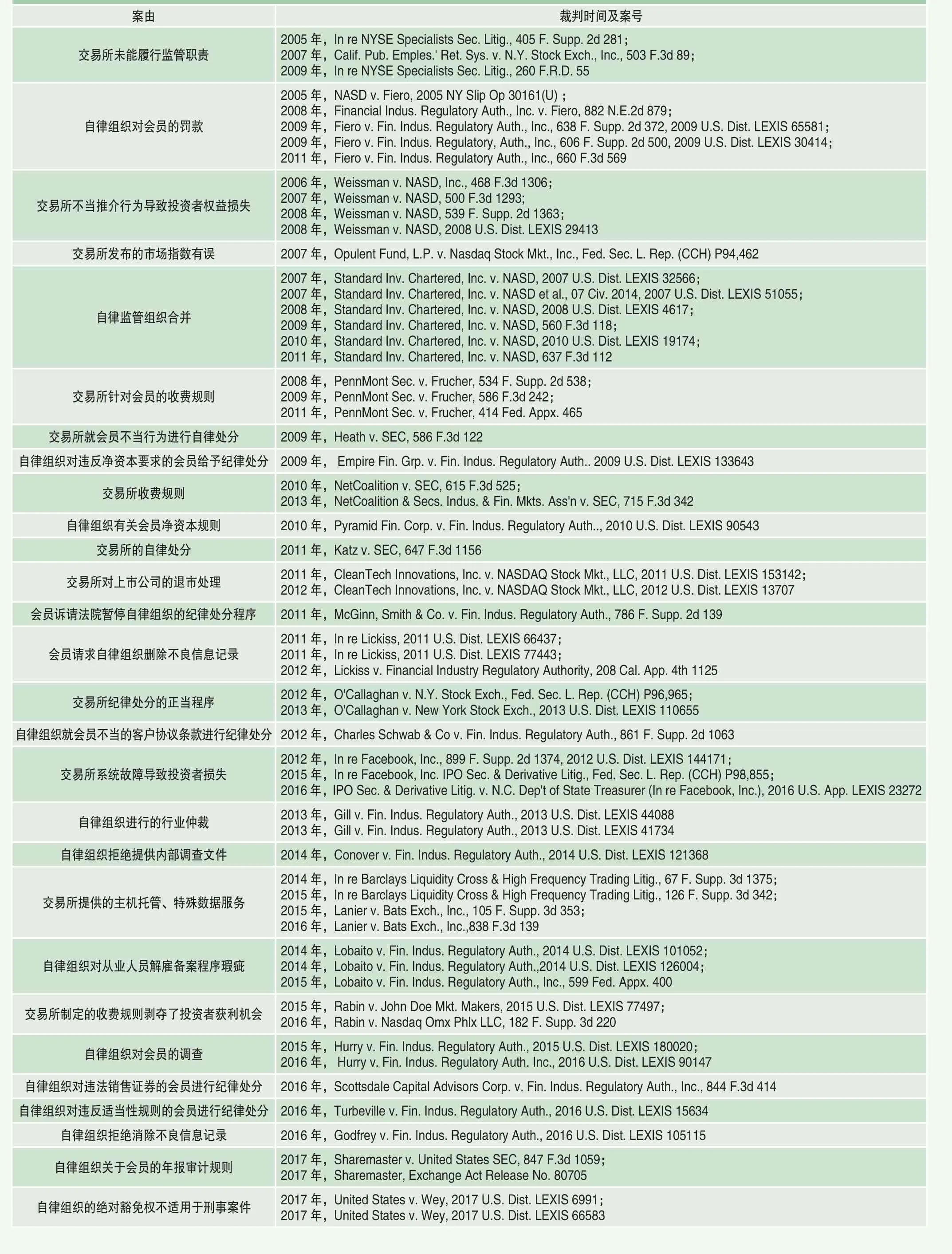

附表 金融危机以来美国证券自律监管司法审查判例