交替融合模式:现代学徒制的一个操作模式

李继友+涂郑禹+杨慧

摘 要:现代学徒制在实践层面有许多具体操作模式,其中代表性的有德国、英国与澳大利亚等国的模式,这些模式中的共有规律是设计与实施现代学徒制的依凭之一。“交替融合模式”作为结合我国职业教育特征而提出的现代学徒制的一种操作模式突出了学生双元身份、企业、院校双元融合教学体系开发、双师教学、学习效果多元评价等特征。

关键词:现代学徒制;交替融合模式;双导师

作者简介:李继友(1961-),男,天津市人,天津渤海职业技术学院教授,研究方向为职业教育人才培养模式创新;涂郑禹(1982-),男,河南禹州人,天津渤海职业技术学院副教授,研究方向为高职教育课程改革;杨慧(1970-),天津市人,天津渤海职业技术学院高级政工师,研究方向为高职学生的日常管理及综合评价。

基金项目:天津市教育科学“十三五”规划课题“现代学徒制思维下高职化工类专业人才培养模式改革与实践创新研究”(编号:VE3154),主持人:李继友。

中图分类号:G717 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2017)26-0059-04

《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》提出“开展校企联合招生、联合培养的现代学徒制试点,完善支持政策,推进校企一体化育人”。2014年教育部发布了《关于开展现代学徒制试点工作的意见》,由此我国开启了现代学徒制探索新阶段。本文结合所在院校的试点,提出一种现代学徒制的操作模式:交替融合模式。

一、现代学徒制的涵义与主要模式

(一)现代学徒制的涵义

“学徒制”是一种在实际工作过程中以师傅的言传身教为主要形式的职业技能传授形式,通俗地说即“手把手”教[1]。在工业革命时代,机器部分代替了人的劳动,原有学徒制所培养的人才不能满足机器工业生产对人才的需求,由于工业革命对学徒制的冲击,职业学校的兴起取代了原有的学徒制。现代学徒制起源于联邦德国,二次世界大战后的德国,当时实行“双元制”其在人才培养方面取得了成功,后来西方经济发达国家纷纷效仿,并对学徒制进行改革和创新,发展为西方经济发达国家职业教育的主导模式[2]。

现代学徒制从字面上理解是“现代”与“学徒制”两个词语的组合,但实质上是传统学徒制融入了学校教育因素的一种职业教育,是企业工作本位职业培训与学校本位学历教育的紧密结合,是产与教的深度融合。

(二)国际现代学徒制的主要模式

学徒制的核心要义是学习者与工作环境、工作过程以及“师傅”、学习过程的直接结合,从教育的“抽象度”或媒介来说是最为具象的、真实工况的与直接经验的[3]。现代学徒制在与不同国度、产业与经济政策等的情形下会有不同的实践模式。以学徒制开展的典型国家德国、英国、澳大利亚为例,其模式与特征是:

德国的现代学徒制的實践模式是颇具世界影响的“双元制”。概略说双元制模式就是学习者在企业与学校两个学习场所合理交替地从事职业指向的学习行为,而学校与企业是平行的对等的提供教育服务的责任主体。德国的双元制发展经历了复杂的演化过程,是德国产业发展、产业价值与文化的交织博弈的产物。由此也衍生出德国现代学徒制的模式特征:其一是职业性为统领的原则;其二是利益相关者的利益均衡基础上的机制设计;其三是企业参与的高度责任感与较为完善的规范体系;其四是民族崇尚“工匠精神”的历史文化底蕴是其理念支撑。

英国的现代学徒制的实践模式可称为“企业本位主导的现代学徒制”。简单说,模式包括的要点一是学习者是以“职工”或“准职工”的身份参与企业生产;二是体制化的分层学习即基础的学徒制与高级的学徒制。英国的现代学徒制是在传统学徒制基础上在现代世界的“重现”或“螺旋式上升的结果”,其特点主要有:首先,现代学徒制是建立在企业本位培训的职业教育传统之上,企业主体地位突出;其次,学徒制的制度环境较为完善,突出的表现在国家建有资格框架与阶梯化培训体系;第三,培训内容体系周延,既有职业性的能力设计,也有一般素质能力如关键能力的设置;第四,考核成体系、重能力,并与其它考核有效衔接,体现终身学习社会的理念。

澳大利亚模式是所谓的“新学徒制”。主要特征:一是国家制定教学标准或培训标准,而行业企业增设特色内容;二是学校与企业协同进行教学活动,是双主体对等的二元结构;三是工作场所为主学校学习为辅的职业技能培训特色,学员八成时间是在工作现场学习,二成时间是在技术与继续教育学院(TAFE)进行学习。

上述这些模式各具特色,共同的取向是学徒制的本质即企业实际工作场景、师傅带徒弟与院校教育的高度融合,与国家具体的政治、经济、产业结构、职业教育传承、利益相关者的博弈与技术结构与现状相结合的产物[4]。这个规律与上述模式也是开发具有我国特色的适合我国不同行业、区域、职业教育层次等现代学徒制操作模式的理念基础。

二、一种现代学徒制的操作模式:交替融合模式

本文结合笔者所在学院的现代学徒制实践,提出现代学徒制的一种实践模式——交替融合模式。相关问题分述如下:

(一)“交替融合模式”主旨

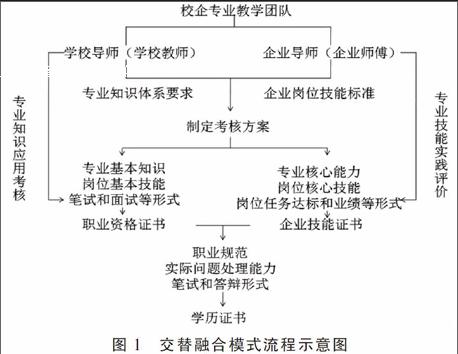

所谓“交替融合培养模式”是指将企业范围的“学徒”与学校教育“教学”紧密结合,或称相互融通,整体构建培养过程与学业评价,形成校企二元主体共育学生教育形态。该模式设定的主要特征为:一是学生的“双身份”融合,学生在企业即是“职工”“准职工”“学徒”身份,在学校也是“学生”身份;二是育人主体的双元融合,一元是院校教育机构,一元为企业产业组织;三是双向评价融合,一方为企业学徒效果的评价,一方为学校学习的学业评价;四是学历成果的双证融合,一证为学历证书,一证是职业资格或等级证书。模式运行的主要过程如图1所示。

(二)“交替融合模式”的运行要点

“交替融合培养模式”的实施关键点概括如下:endprint

1.校企共同制定培养方案。制定培养方案主要涉及两个方面:一是序化的教育进程设计;一是课程体系的开发。序化的教育进程设计关键是校企双方按照从“新手”成长为工程师的职业成长规律与工作系统化原则,共同开发教学行为体系。在这个过程中要秉持的主要理念包括:一是面向产业企业需要的职业技术为核心的职业能力设计原则;二是以职业能力形成为导向的教学单元设计与序化的原则;三是校企双元高度融合的“一体化”系统开发原则,如企业学徒内容与学校学习内容的衔接与互补,企业文化熏陶与校园文化的共融互补,师傅带徒与教师教学各自优势的运用与不足的互补,等等;四是人才标准的二维交融理念,即企业的所需的“企业人标准”与作为社会成员的“社会人标准”的交融。还需指出,这种校企进行的序化的教育进程设计一般要以“形式化”的載体呈现,如《校企合作人才培养方案》《学校教学标准》与《企业教学标准》等。课程体系开发关联几个维度,主要是教学主体维度,即学校课程与“企业课程”维度;课程之间的连接进阶层次维度,即专业基础课与专业课维度;课程类型维度,即项目化课程、学科课程、模块课程、显性课程与隐性课程等。在课程开发中要十分注意上述几个维度以及统筹兼顾。这里着重指出,专业课程内容的选择架构是其中的关键环节,重要原则包括:一是以技术和职业领域活动项目的内容要素如知识、技能、态度分析为基本出发点,构建课程教学内容;二是将知识按类型如基础、工程、技术、职业,性质如理论、经验,层次如知识的领会、运用、分析、综合、评价,途径如直接、间接归并,形成以技术学科体系为主体的基础课程、主干课程和辅助课程;三是将技能分类,分类标准可按形态如动作技能、智力技能,性质如再造技能、创造技能和动作技能层次,由此确定时间、路径、方式及其设备条件;四是按态度水平如服从、认同、内化归类,确定实施要求和方法;最后要在综合上述分析的基础上进行课程整体设计,形成综合职业能力如知识、技能、态度的项目和职业能力标准。

图2是笔者在精细化工技术专业进行现代学徒制实验的课程体系。

2.“双导师”教学。“双导师”团队是实现现代学徒制“交替融合模式”的先决必备条件,也是现代学徒制的本质的体现。职业院校教师主要为“知识导师”,主要负责专业理论知识传授、技术与基本技能的培养;企业师傅即“技能导师”,主要负责岗位技能、经验与“缄默知识”及其态度的传授。在这个过程中构建双导师制度是推行交替融合模式的关键,其中企业师傅的选拔与培养机制尤为重要,包括师傅职责、师傅职业标准、管理与薪酬、激励机制的制度建设。

图3所示为笔者参与的精细化工技术专业现代学徒制实验的“双导师”教学的示意图。

3.交替融合培养方式之综合评价。现代学徒制的多元化特征必然要求评价的多元化。主要评价包括两方面:

(1)学历与职业技能证书获取。该部分的评价主要是包括两个方面:一是学生在校按照岗位典型工作任务序化的课程体系的学习,通过职业技能鉴定中心的国家职业资格证书考核(专业知识应用考核),“徒弟”可获得人力资源和社会保障部的工种等级证书;二是学生在企业经过顶岗实习的历练,完成针对工作任务的实际问题而设计的毕业论文(专业技能实践评价),“徒弟”可获得企业颁发的技能证书。两种证书获取后,最终由校企导师和行业专家组成评审组进行综合评价,为“徒弟”颁发学历证书。

(2)参与各类技能竞赛的获奖。由于“徒弟”通过带徒工程完成企业生产的真实项目,可以利用这些项目参与政府、行业、企业等举办的各类技能竞赛。这些各类技能竞赛的获奖,不仅是对教育教学质量的评价,也是“徒弟”能力的直接证明。

(三)“交替融合模式”适宜专业的选择

迄今为止我国高职开设的专业共设18个大类,主要包括农林牧渔、制造、能源、交通运输、土建、环保、文化教育、医药卫生、公共事业、旅游、法律、生化药品、电子信息、艺术、传媒、财经和测绘类等。每个大类又设有几十个专业,蔚为大观。理论上讲,几乎所有的专业都可以引用“现代学徒制”的模式,在这种意义上说也适合文章提出的“交替融合模式”。实际上,无论何种专业的学生,距离就业岗位要求之间都有一个“隔离带”,都需要一个“师带徒”培训过程,这个过程就是不完全规范和系统的师徒制培训过程。

但从模式效率来看,不同的专业在运用现代学徒制模式时会有所差异的,因此这里有一个适宜与适宜程度专业的选择问题,以为适宜“交替融合模式”的专业在如下方面特征愈突出则适宜程度愈高。主要有:一是经验的、缄默知识在职业行为中占有相当的“比重”,如艺术设计类专业(建筑造型设计);二是传统的、民族传承的职业专业,如体现民族传统的“景德镇陶瓷制造”,“文房四宝”的制造;三是一些涉及服务行业的职业类型,如美容美发、厨师面点等;四是对关键能力、“工匠精神”要求较高的行业职业,如软件工程师、机械手表装配等。

三、交替融合模式的相关思考

交替融合模式作为现代学徒制的一种操作模式,其运行需要一定的外部条件,这些条件很大程度上就是现代学徒制的外部条件,另外,在具体实施交替融合模式中也要遵循现代学徒制的一般规律。对上述两方面基本思考是:

其一,在不同国家、地区或产业等现代学徒制的具体实践模式的差异性一般是由于背景环境的特征决定的,具体的背景环境包括经济、文化、教育禀赋与职业教育历史进程形态[5]。这些背景因素与职业教育系统、利益相关者的博弈协同与实践选择形成了不同的实践模式。其中探析其中的规律是重要的,特别是在我国引入试点现代学徒制而言,现实意义明显。值得注意的是我国在经济、文化、教育禀赋等方面的两个特征:首先,我国产业链完整且链路较长,高新技术与传统工艺并存,制造业为主体之一,这些特征使得对从业者的要求多样,其中有些需要较多的经验、缄默知识,这些行业对学徒制更为适合;另外,几乎所用的产业行业都需要“工匠精神”,而学徒制也是最为合宜的培养路径。其次,由于传统文化中“轻视工匠”糟粕的遗念,企业参与职业教育激励制度的不健全,企业利益指向与职业院校目标指向的错位性,一般而言,企业方面不是实行现代学徒制的主动者、积极者,因此经济、政策等的激励机制的配置是使现代学徒制推向长期的必由之路。endprint

其二,利益相关者的利益协调均衡、利益关联的原则。涉及现代学徒制的利益主体主要有四个,即国家(政府)、行业企业、教育组织和学习者(学徒),各个主体的利益诉求既有一致的地方,更有差异甚至相悖的部分,这是合作与协调机制的基础与必然性依据,因此,赋予各个利益方相应的权力与义务,制定相互连接协调运作的体制机制是现代学徒制的制度前提。

其三,由于相关方是不同的利益主体,现代学徒制的运行是需多方合作以及过程的可选择性等因素,从制度层面必须有所安排才能使其稳定长久地开展下去。可以看到的现实是像德国、英国等这些先锋国家都有相关的顶层制度安排。另一方面,从操作角度设计易于操作、简单有效的优化路径从而降低运行成本也是有利于现代学徒制开展的一个制度层面。

其四,关联企业参与现代学徒制的因子涉及成本-收益、社会责任感与企业文化价值取向等,当然这里的收益还包括潜在收益、预期收益,以及社会美誉度等“软收益”。应该看到,一般而言进行学徒制的企业是会产生一定成本支出的,有些学徒也会产生一定收益的,关键是成本收益之差是否产生净利润是决定参与态度关键因素。总的看,政府可采取购买服务的方式对企业进行激励,可采取的选项可以有降低学徒工资、政府拨款资助、减免税收、冠名赞誉、媒体宣传等。

其五,激发学习者投入现代学徒制的因素可能是多方面的,主要有现代学徒制能给学习者带来收益与潜在收益,包括对职业生涯的有益联系、对学习成果的效能提升、对个体职业能力的有力塑造等。因此激励机制还应包括现代学徒制与职业资格关联通道、与就业的联系,以及与其他教育类型的通道的内容考量。

其六,在现代学徒制的运行中政府的作用不容忽视。事实上,现代学徒制不仅需要靠利益驱动、制度来保障其运行,还需要公共权力的介入即政府权力的介入,因为政府是充当国家与不同利益者的最好“代理”;另外,政府可以借助自身“权威”发挥影响,还可搭建联结企业、教育机构等组织的平台,从而推动现代学徒制的开展[6]。

参考文献:

[1]康小孟,沈发治.高职石油化工类专业践行现代学徒制的思考与策略——以扬州工业职业技术学院为例[J].吉林化工学院学报,2016(10):51-54.

[2]代晓容.现代学徒制人才培养的实践与问题思考——以广州番禺职业技术学院为例[J].职教通讯,2016(7):44-48,52.

[3]俞浩奇.基于工學平行的“分段轮岗式”现代学徒制的实践与思考[J].职业教育,2015(2):10-12.

[4]程永高,王召宽,李鹏.现代学徒制“招生即招工、招工及招生”模式的研究与实践——以现代学徒制应用化工技术试点专业为例[J].邢台职业技术学院学报,2016(33):23-25.

[5]童孟良,唐淑贞,刘绚艳.高职化工生产技术专业群现代学徒制人才培养模式的探索与实践[J].职业时空,2016(12):27-30.

[6]冯雁.高职院校校企合作运行机制的内涵和创新途径[J].教育与职业,2013(23):23-25.

责任编辑 王国光endprint