法经济学语境下刑讯逼供的生成与运作

汪恭政

(武汉大学 法学院,湖北 武汉 430072)

法经济学语境下刑讯逼供的生成与运作

汪恭政

(武汉大学 法学院,湖北 武汉 430072)

在理性人假设的前提下,刑讯逼供是司法工作人员基于获取口供的理性激励需要而对被告人、犯罪嫌疑人采取肉刑、变相肉刑、精神折磨等方式的行为,具有主体有限理性、主体对口供偏好的稳定依赖性以及刑讯逼供行为多样性与经济性的特点。法律资源稀缺、审讯信息不对称、口供获取成本与收益非均衡、社会供给需求的失衡影响刑讯逼供的生成。司法工作人员与犯罪嫌疑人之间的非合作博弈行为强化了刑讯逼供的动态运作。

刑讯逼供;法经济学;博弈分析;生成与运作

2016年9月12日,国务院新闻办公室发表《中国司法领域人权保障的新进展》白皮书。除前言外,还涉及“不断健全人权司法保障机制、进一步完善人权司法保障程序、努力提高人权司法保障执行力和切实保障被羁押人合法权利”四个部分,其中第二部分明确谈到“贯彻疑罪从无原则,积极防范和纠正冤家错案”。[1]实践中,冤家错案严重影响司法公信力的提高,是程序法治建设的“拦路石”。众所周知,大多冤家错案是由刑讯逼供造成的,在司法改革步入“攻坚克难”的关键时期,刑讯逼供已然成为刑事司法领域中热议的话题,然而单纯地依靠传统刑事法视角认知刑事逼供已显得力不从心。本文试图以法经济学为视角,尝试探寻刑讯逼供的生成机理与运作机制,以期深化对刑事逼供的认知。

一、刑讯逼供的法经济学界定

(一)法经济学视野下刑讯逼供的概念

人在社会生活中常常扮演“理性人”的角色,采取行动时易会受“经济式”思维的影响。面对社会中产生的大量纠纷,在私法领域难以妥善解决的情形下,以及基于社会的稳定和发展,社会以及民众存在运用公权力解决纠纷维护安宁、安全的需要,国家必须供给具有公权力性质的力量,如作为纠纷解决的具体部门——司法机关,面对纠纷引发的当事者,纠纷产生的责任认定是基于在还原事实的情况下进行考量的。正如波斯纳所言:“事实发现是法律适用的基础,事实认定实行证据裁判主义。”[2]然而事实包括法律事实与客观事实,客观事实是客观上实际发生的事实,不以人的意识为转移。法律事实是以证据所揭示的案件事实真相,法律事实以客观事实为基础,是对客观事实的再现或者反映。由于时间存在一维不可逆性,过去发生的客观事实不可能完全重现,为了追究纠纷当事者的责任,需要尽可能还原法律事实,力求尽可能逼近客观事实。然而法律事实的认定需要资源的投入,但资源存在稀缺性,从而会影响到法律事实与客观事实的完全一致性。加之,法律事实的认定主要以证据为依托,司法工作人员为了最小资源的投入再现法律事实而倾向于口供,口供的获取过程往往是司法工作人员利用自身优势资源,采取肉刑、变相肉刑以及精神折磨等措施而予以得到的过程。从法经济学视角而言,刑讯逼供是指在刑事诉讼中司法工作人员基于获取口供的理性激励需要而对被告人、犯罪嫌疑人采取肉刑、变相肉刑、精神折磨等方式的行为。

(二)法经济学视野下刑讯逼供的特征

首先,刑讯逼供主体的有限理性。随着经济学学科的发展,完全理论假设逐渐受到质疑,推动经济学理论取得重大突破。科斯的贡献在于突破了“制度不相关”假设,信息经济学则突破了“信息完全”的假设,博弈论则在综合信息经济学的基础上突破了“单独决策”假设,使决策建立在行为人之间的相互作用上[3]。作为现实中刑讯逼供的主体——司法工作人员,在面对案件侦查、证据收集过程中存在侦查信息不完全,获取口供困难,影响司法工作人员对案件作出全面、准备分析。其次,刑讯逼供主体对口供偏好的稳定性。偏好是经济学价值理论的一个基础性概念,常涉及行为者内心情感的一种倾向,微观经济学下称作消费者对商品或商品组合的喜好程度,回到刑讯逼供上来,司法工作人员对于口供相较其他证据而言存在稳定的依赖倾向。最后,刑讯逼供行为的多样性与经济性。司法工作人员为获取口供,往往通过实施肉刑、变相肉刑以及精神折磨,而且在此基础上进一步细化逼供的手段,如近期社会上出现的诸如罚站法、手铐法、剥夺睡眠等31种刑讯逼供方法即是明证。①同时,这些刑讯逼供所采取的方式、方法推行便捷,投入成本相对低廉,具有经济性特点。

二、刑讯逼供生成的法经济学分析

(一)法律资源稀缺与效率原则的引导

法经济学下的资源是指一切直接或间接地为人类所需要并构成生产要素稀缺的、具有一定开发利用选择性的资源。相对于人的欲望无限性而言,资源存在稀缺性。经济学家们普遍认为,资源稀缺是一切经济问题得以产生的来源,是运用经济学开展研究的出发点。众所周知,人类生产与生活包括生成、分配、交换与消费四种经济活动方式,而这些活动方式的开展离不开资源的支撑,但资源存在稀缺性。由此,需要人们对这些稀缺性资源进行合理配置与选择性利用以便最大化的满足人类需要。正如学者所言“这种资源观念,敷之以自然资源稀缺性问题日益严重的现实,几乎成为影响今天整个经济学界的一种不可动摇的信念。”[4]资源存在有限性,法律资源亦是同样,案件的解决是需要法律资源投入的,刑讯逼供的生成在某种程度上与法律资源稀缺不无关系,具体表现在:证据获取主体的资源稀缺。在古代,特别是在我国,证据获取的主体往往直接是裁判者,并没有专门负责案件证据获取的侦查人员,裁判者直接主导案件证据的调查、认定、采信以及案件审理的全过程。据史料记载,夏朝中央的“大理”和地方的“理”或“士”都是承担司法职能的官员,他们在适用法律裁断案件的同时,也要负责查明案件事实的工作。到了宋代,统治者汲取前朝官员使用酷刑逼取口供的教训,原则上要求由主管官员亲自进行案件审理,不得随意委任属吏处理案件。如太宗曾诏“御史决狱必须躬亲,毋得专任胥吏。”仁宗即位之初,也曾诏内外百司“听狱决罪,须躬自阅实”。[5]及至清代,形成“官非正印者,不得受民词”。由此可看出,裁判者兼侦查、审判职责如一身,定纷止争的权责高度集中化,缺乏专门的证据收集、调取人员,从而导致证据的获取、认定主体相对稀缺。

案情证明方式的资源稀缺。欧洲和我国古代都经历神示证据制度时期,正如穗积陈重所言:“神明,有超自然力,保护善良,罪邪恶;此种信念,凡低级文化人类,莫不有之。故依祷审仰神之裁判之惯习,通行于东西两洋之各民族,殆可谓为世界的现象。”[6]由于生产条件落后,人们对事实的认识存在很大局限性,出现了各种神示证据制度的证明方法,比如作为《摩奴法典》补充的《那罗陀法典》第一百零二条就明文规定火审法、毒审法、圣水法、圣谷法、热油法、和抽签法八种显示神意的方法。与欧洲神示制度相比,我国神判方法形成于夏朝,发展于商、周朝,主要借助于神灵要求当事人陈述事实。如甲骨文中记载运用占卜的审判方法,西周时期出现“有狱讼者,则使盟诅”。可看出,案件事实的证明仅用神示证据制度,方式极为单一。随着时间的推移,特别是相比欧洲而言,我国神示证据制度消失较早,较先进入法定证据制度时期,从1975年《睡虎地秦墓竹简》的出土来看,证据的种类主要有:当事人的口供、证人证言和物证。“当事人的口供,包括原告的陈述和被告的供认。口供,特别是被告的供认,是秦时法官判案的最主要的依据。”[7]相较口供,书证的字迹、指纹,物证的痕迹认定能力存在不足,所以证据获取主要偏向犯罪嫌疑人、被告人关于犯罪事实的陈述,将口供或曰供词视为“证据之王”。正如有学者强调古代司法官吏获取供词最主要的、制度化方法是“情讯”和刑讯。如《睡虎地秦墓竹简·封诊式》“讯狱”规定:“凡讯狱,必先尽听其言而书之,各展其辞,虽知其言也,勿庸辄诘。其辞已尽书而无解,乃以诘者诘之。诘之又尽听书其解辞,又视其它无解者以复诘之。”[8]又如《唐律疏议·断狱》记载:“必先以情,审查辞理,反复参验;犹未能决,事须讯问者,立案同判,然后拷讯。”[9]从逻辑和立法目的来看,“情讯”②是刑讯的“前置程序”,而且“必以情”是最为提倡的获取供词的方法,也是最佳方式,可以视之为“古代刑事诉讼中的最佳证据规则”[10]。就连侦查技术相对发达的宋代,口供依然很高。

侦查办案高效率原则的引导。效率(efficiency)是法经济学的一个基本概念,是指在经济运行过程中稀缺资源的有效配置,强调生产中耗费的经济资源与生产出能够满足人们需要的产品和劳务的对比关系,即劳动的成果与劳动力之比。侦查效率指侦查过程中所获得的侦查实际效力与投入的侦查资源之比。即侦查效率=侦查所获实际效力/投入的侦查资源×100%。侦查所获的实际效力指通过收集证据认定事实的实际效果,以证据为依托再现法律事实,达到依证据解决纠纷的效果,具体包括证明效果、时间效果;投入的侦查资源指案件纠纷解决实际所投入的侦查资源总量。由该公式知:在投入的侦查资源一定的情况下,侦查效率与侦查所获实际效力成正比。正如前文所述,古代没有明确侦查人员与裁判人员之分,裁判者集侦查、审判职责于一身。证据获取主体稀缺。同时,认定案件事实的证明方式亦存在不足。在投入的侦查资源有限的情况下,侦查办案要获得高效率,裁判者定然会尽可能采取便宜获取事实认定的证据——口供。因此在侦查办案高效率原则的引导下易诱使侦查人员在侦查讯问环节以逼供方式获取证据的可能。

(二)审讯信息不对称下的理性选择

1961年美国经济学家施蒂格勒(G.J.Stigler)在美国《政治经济学杂志》上提出了“信息搜寻理论”,明确把信息与成本联系起来,认为信息具有消除不确定性的功能,经济主体要做出最优决策,必须对相关信息进行搜寻,而信息的搜寻需要成本[11]。随后“信息不对称”或“不对称信息”于1970年被经济学家乔治·阿克洛夫通过对旧汽车市场分析提出,发现由于不完全信息的存在,将导致市场的逆向选择过程出现,即高质量的产品退出市场,低质量的产品充斥市场,由此建立了“柠檬”理论。信息不对称并被视为是市场失灵的表现之一、微观经济学和信息经济学的核心基础概念,但它作为一种客观现实却贯穿人类社会活动的始终。

在自由无需证明的情况下,口供本身对犯罪嫌疑人、被告人而言属于对自己不利信息,作为理性的犯罪嫌疑人、被告人会充分考量自身利益,存在抵制司法工作人员获取案件信息的倾向。在以口供作为“证据之王”的时期,司法工作人员面临审讯信息不对称,获取证据信息必须进行信息搜寻,司法工作人员在信息搜寻过程中需考量信息搜寻成本与收益的关系,而搜寻过程主要包括物质成本、非物质成本以及时间成本,搜寻收益主要指侦查实际所获得的效力,主要涉及案件得到侦破、纠纷得以解决。一般情况下搜寻成本随着搜寻次数、强度③的增加而增大,边际成本(Marginal cost简称MC)也随之递增;而搜寻收益亦随着搜寻次数、强度的增加而增大,但边际收益(Marginal Revenue简称MR)④却越来越小。

(三)口供获取成本与收益非均衡的激发

口供相较其他证据证明案情存在不可替代性。伴随社会的发展,证明案件事实的证据存在多样性。但在有些案件中,口供可能是将犯罪分子绳之以法的惟一根据。同时,从反面来看,有些案件仅有实物证据和从证人那里获得的证人证言并不足以将犯罪分子绳之法;在另一些案件中,犯罪分子基于理性人角色的影响为逃避法律的追究而对证据采取有意破坏措施,导致案件几乎没有实物证据或者证人予以佐证。基于此,也进一步强化了口供可能是再现法律事实的惟一突破口。

口供相较其他证据投入的物质成本不高。相比其他证据口供投入的物质资源相对较少,侦查技术相对不是很高。相关调研表明,受经费和认识上的限制,刑事侦查部门既缺乏技术侦查硬件设备的改善,又缺少专门人才的培养和传帮带机制,刑事技术在提供破案线索和收集证据方面并没有发挥出应有功用。以现场勘查为例。目前,我国刑事案件的现场勘察率尚不足50%[12],而且现场勘查中还普遍存在一些问题。如有学者指出“重中心、主体现场,轻外围、关联现场,重足迹、指纹,轻工具、车轮痕迹及微量物证的现象,收集实物证据尤其是采集能将嫌疑人和案件事实直接关联的痕迹物证的能力严重不足。”[13]

口供相较其他证据投入的时间成本较低。投入的时间较低不仅包括获取证据印证案件事实节省时间而且也缩短证据重组再现案件事实的时间。“犯罪行为是发生在社会生活中的一项事实,于发生的当时,根据当时事件发生的情景,该事实带有一定的社会意义。然而随着时间的消逝,失去时间托盘的事实将会破为碎片。”[14]对事实碎片的收集、重组以尽可能的恢复事实原貌是刑事侦查的主要活动,但必须指出,即使我们能够收集到所有物证,却也无法还原应有事实的本身。这主要是因为所收集到的实物证据难以完整的描绘出犯罪行为全部内容[15]。而口供则与之相反,在呈现事实原貌方面,口供相对能弥补其他证据证明案件事实的不足。

口供相较其他证据获取的高收益程度明显。口供获取的高收益主要体现为“破案”,破案是司法工作人员刑讯逼供追求的最主要收益。根据《人民警察奖惩条例》可以看出,侦查人员不畏艰难、不怕牺牲,积极参加查处违法犯罪活动的、对在侦破重特大案件做出突出成绩的予以奖励,从而激发公安人员“积极破案”。公安机关越是破了重大案件,警察个人和集体立功奖励的可能性就越大,公安机关的政绩就越突出。同时,口供除了可以为警方侦破案件提供证据、加速案件的侦办进程外,还有助于破获隐案(现实中已发生但警方尚未知悉的案件)、积案(警方已经掌握但尚未破获的案件)。实践经验表明,死刑犯、重刑犯、涉嫌黑恶势力犯罪、共同犯罪、多次犯罪、连续作案、流窜作案以及不讲真实姓名、住址的犯罪嫌疑人,既是违法犯罪的当事人,又是违法犯罪情报的知情人。对于警方来说,这部分犯罪嫌疑人是一个巨大的“信息库”。[16]

(四)社会需求与侦查供给失衡的推动

犯罪急剧增长引导司法方式解决纠纷的社会需求扩大。建国以来,我国刑事犯罪活动大致经历了三个阶段:第一阶段是低发案阶段,从建国初期至二十世纪七十年代末;第二阶段是刑事犯罪的快速增长阶段,从八十年代初至九十年代末;第三个阶段是高发案阶段,从2000年到现今。[17]另外,全国刑事案件发案数在1979年首次突破60万起,1981年一举跃升至89万起,上升48.3%。[18]1983年由于拉开了持续5年的席卷全国的“依法从重从快打击严重刑事犯罪”的“严打”运动,到1988年,将全国刑案发案数压低至57万起。但到1988年反弹至82万起,1989年飙升至197万起。[19]1990年全国刑事立案达221万起,1991年增加到236万起。1992年公安部修订了盗窃犯罪的立案标准,使盗窃案从1991年的193万起降低至112万起,但当年全国立案数仍达到158万起,结合当时全国报警案件接近500万起,则可肯定,1992年犯罪仍然处于上升势头。此后增长趋势稍缓,到1995年,当年只发生了169万起。然而,无论犯罪总量,还是杀人、抢劫、强奸等恶性案件,90年代都远超80年代的犯罪水平。居高不下的犯罪率,让国家在1996—1997年展开了全国范围内的第二轮“严打”,使当时刑事立案数略为降低。但在1998年,刑事立案数当即又攀升至198万起。[20]进入新世纪,中国犯罪再创新高,犯罪控制依然是时代社会治理的主题。2000年,全国公安机关立案数达300多万起,2001年超400万起。此后,犯罪数量仍节节攀升,2009年突破500万起,2011年逾600万起。[21]笔者结合最高院1978年至2012年各年的工作报告分析得知,刑事案件每五年的平均数已从24万上升到82.82万,平均年增长率均达到16%以上。

侦查供给不足难以有效满足司法解决纠纷的需要。一是警察的投入数量有限。警察数量虽从1978年的68万人增加2003年86.3万,再到2013年的240万,万人配比率仅达到17.69%,远低于西方发达国家。⑤而且刑警数量仅从1997年的9万仅增加到2006年的14.7万名。[22]二是侦查供给普遍低效。侦查队伍的职业化、专业化发展进程缓慢,侦查人员的选拔、录用缺乏严格标准,相当一部分侦查人员缺乏必要的业务素质和办案能力,无法有效胜任侦查工作,而且出现对其他证据的采集方法存在不科学,遗漏或者遗失相关证据的搜集等诸多问题。同时,存在证明案件事实的证据链条不完整,对重要疑点往往不作有效排查,常依赖口供定案。

三、刑讯逼供运作的法经济学分析

刑讯逼供作为获取口供的重要手段,司法工作人员施行过程中,作为理性的犯罪嫌疑人、被告人易会基于自身利益进行成本收益分析而发生相互博弈的行为。为此,笔者试从博弈论视角分析刑讯逼供行为的具体动态运作。博弈论(game theory),又名对策论,是对策略互动进行一般分析的理论,重在研究决策主体行为之间相互作用所产生的决策以及这种决策的均衡问题。借助博弈理论,我们知道司法工作人员与犯罪嫌疑人、被告人行为相互作用并未达成具有约束力的协议,属于非合作博弈范畴。其中涉及的基本概念包括:参与人、行动、信息、战略、支付函数、结果、均衡。参与人指的是博弈中选择行动以最大化自己效用的决策主体,刑讯逼供中主要涉及司法工作人员与犯罪嫌疑人、被告人;行动是参与人的决策变量;战略是参与人选择行动的规制;信息指参与人在博弈中的知识,特别是有关其他参与人的特征和行动的知识;支付函数是参与人从博弈中获得的效用水平,是所有参与人战略或行动的函数;结果是指博弈分析的要素集合;均衡是所有参与人的最优战略或行动的组合。一般情况下,司法工作人员先讯问,然后犯罪嫌疑人、被告人根据情况作出相应表示,存在时间的先后顺序,因此本文将其纳入动态博弈⑥(dynamic game)的分析范围。

(一)司法工作人员与犯罪嫌疑人的非合作博弈分析

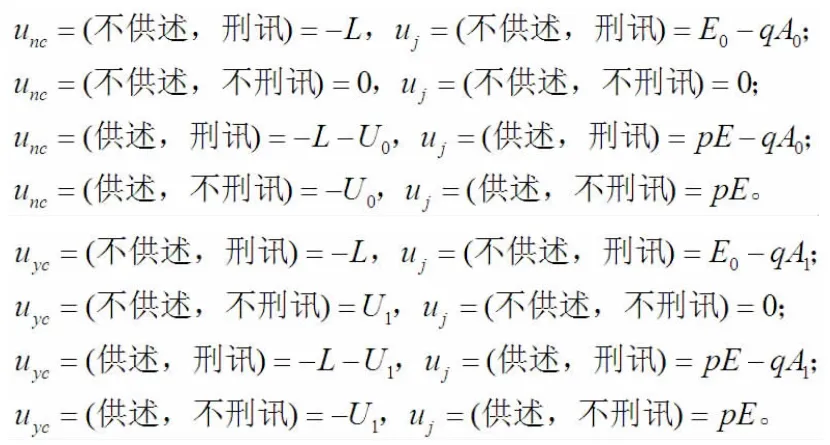

假定司法工作人员(Judicial officer,本文简称为J)与犯罪嫌疑人⑦(Criminal Suspect,本文简称为C)为博弈参与人,假定两参与人在理性人角色影响下进行博弈选择尽可能满足自身最大化收益。为了查明案情获取口供,作为司法工作人员可以选择刑讯逼供(简称“刑讯”)和不刑讯逼供(简称“不刑讯”)两种行为模式,犯罪嫌疑人可以根据司法工作人员的行为选择供述与不供述两种模式。对于涉及司法工作人员的策略影响因素具体包括:口供获取到的实际收益假定为E,施行刑讯逼供行为的成本实际支出(Actual expenses)设为A,获取口供证实案件事实的程度概率为p(0<p<1),实施刑讯逼供被依法发现并予以处罚的概率为q(0<q<1);对于涉及犯罪嫌疑人的策略影响因素具体包括:犯罪嫌疑人如实供述犯罪事实对自身不利的刑事处罚设为U(Unfavorable Criminal Punishment),刑讯逼供给犯罪嫌疑人所遭受的损失(Losses)⑧设为L。⑨司法工作人员通过以通过刑讯逼供方式获取口供能给其带来一定的初始预期利益,设为E0。同时设司法工作人员、犯罪嫌疑人的战略⑩集合和支付函数分别为:

依据司法工作人员与犯罪嫌疑人理性行为形成如下四种战略:

战略(1):如果司法工作人员选择不刑讯,犯罪嫌疑人可以选择供述;战略(2):如果司法工作人员选择不刑讯,犯罪嫌疑人可以选择不供述;战略(3):如果司法工作人员选择刑讯,犯罪嫌疑人可以选择供述;战略(4):如果司法工作人员选择刑讯,犯罪嫌疑人可以选择不供述;

对应上述战略司法工作人员、犯罪嫌疑人的支付函数分别为:

用直观图形博弈数[11]表示为:

图1:直观图形博弈树

结合上述图形分析,当司法工作人员采取不刑讯逼供战略时,犯罪嫌疑人基于自身利益考量,即当不供述时产生收益U而大于供述下的-U的收益,最终导致形成(不刑讯,不供述)的战略组合;当司法工作人员采取刑讯逼供的战略时,犯罪嫌疑人因不供述产生U-L的收益,且大于供述所产生的-U-L的收益而选择不供述,最终形成(刑讯,不供述)的战略组合。从犯罪嫌疑人角度来看,将不供述与供述战略进行比较得知,不供述的收益大于供述的收益,因此犯罪嫌疑人会选择不供述,而对于司法工作人员,不采取刑讯逼供措施时,由于犯罪嫌疑人不供述,所以导致收益为零,口供无法获取,案件难以处理,无形中大大降低自身收益。而选择刑讯逼供,本身其对司法工作人员会产生一定的预期利益,存在采取刑讯获取口供的可能性要大于不刑讯逼供的情形。因此,司法工作人员与犯罪嫌疑人最终形成(刑讯,不供述)的战略组合。

(二)司法工作人员与犯罪嫌疑人的非合作博弈扩展分析

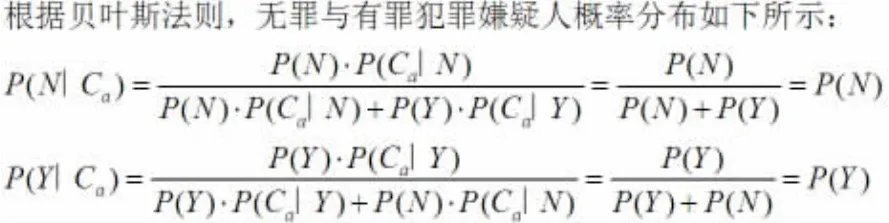

动态博弈行动存在先后顺序,不完全信息动态博弈是指在不完全信息条件下决策主体知道对方有哪几种类型以及各种类型出现的概率,即知道参与人的不同类型及其相应选择之间的关系,但是并不知道其他参与人具体属于哪一种类型。由于行动有先后顺序,后行动者可以观察到先行动者的行为,获得先行动者的信息,从而证实或修正自己对先行动的行动。谈及不完全信息动态博弈便离不开精炼贝叶斯均衡[12]——不完全信息动态博弈均衡的基本均衡概念,它是由泽尔腾(Selten)的完全信息动态博弈子博弈精炼纳什均衡与海萨尼(Harsanyi)的不完全信息静态博弈贝叶斯均衡相结合而产生的。 精炼贝叶斯均衡(perfect Bayesian equilibrium)要求:(1)在每一个信息集上,决策者必须有一个定义在属于该信息集的所有决策结上的一个概率分布(信念);(2)给定该信息集上的概率分布和其他参与人的后续战略[13],参与人的行动必须是最优的;(3)每一个参与人根据贝叶斯法则[14]和均衡战略修正后验概率。就此,笔者试图运用贝叶斯法则并结合上文初步博弈分析建构如下模型:

首先,假设与说明:

假设(1):现实中在案件侦查阶段往往只有犯罪嫌疑人自己清楚是否做过司法工作人员讯问的犯罪事实,司法工作人员起先并不清楚犯罪嫌疑人是否已经犯罪;

假设(2):司法工作人员针对无罪的犯罪嫌疑人在施行刑讯逼供行为的成本实际支出(包括监督发现后遭受的惩罚成本)为A0,针对有罪的犯罪嫌疑人在施行刑讯逼供行为的成本支出(包括监督发现后遭受的惩罚成本)为A1,且A0大于A1;

假设(3):无罪与有罪[15]的犯罪嫌疑人在面对刑讯逼供时供述案情的被给予不利于自己的处罚存在不同,设无罪的犯罪嫌疑人、有罪的犯罪嫌疑人不利处罚分别为:

假设(4):其他条件同前文的博弈假设。

据此,在“自然”为预设条件下,无罪的犯罪嫌疑人采取的如下战略:战略(1):如果无罪的犯罪嫌疑人选择不供述,司法工作人员可以选择刑讯;战略(2):如果无罪的犯罪嫌疑人选择不供述,司法工作人员可以选择不刑讯;战略(3):如果无罪的犯罪嫌疑人选择供述,司法工作人员可以选择刑讯;战略(4):如果无罪的犯罪嫌疑人选择供述,司法工作人员可以选择不刑讯;在“自然”为预设条件下,有罪的犯罪嫌疑人采取的如下战略:战略(1):如果有罪的犯罪嫌疑人选择不供述,司法工作人员可以选择刑讯;战略(2):如果有罪的犯罪嫌疑人选择不供述,司法工作人员可以选择不刑讯;战略(3):如果有罪的犯罪嫌疑人选择供述,司法工作人员可以选择刑讯;战略(4):如果有罪的犯罪嫌疑人选择供述,司法工作人员可以选择不刑讯;

对应上述战略,有罪、无罪犯罪嫌疑人的支付函数分别为:

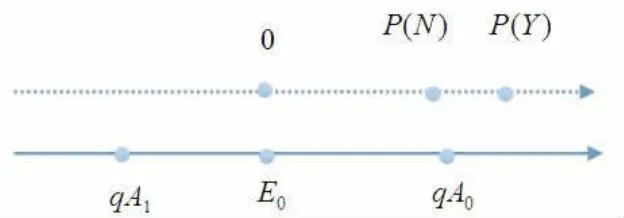

用直观图形博弈树表示为:

图2:直观图形博弈树

其次,模型分析:

第一阶段博弈:

“自然”首先选择参与人的类型,无罪的犯罪嫌疑人的概率为P(N),有罪的犯罪嫌疑人的概率为P(Y),且P(N)+P(Y)=1。

第二阶段博弈:

用E(Ca|N)表示无罪的犯罪嫌疑人不供述的预期收益;用E(Ca|Y)表示有罪的犯罪嫌疑人不供述的预期收益;用E(Cb|N)表示无罪的犯罪嫌疑人供述的预期收益;用E(Cb|Y)表示有罪的犯罪嫌疑人供述的预期收益。

则具体可计算出:

第三阶段博弈:

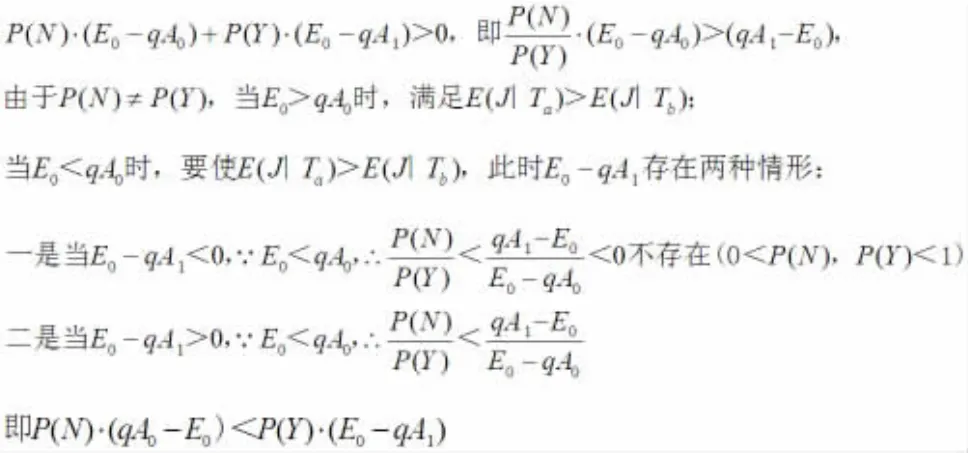

结合第二阶段博弈得知,有罪、无罪犯罪嫌疑人基于自身利益考量都会选择不供述战略,司法工作人员基于前者行为须作出自身利益考量,观察司法工作人员预期收益知:

第一种情况,司法工作人员存在不区分有罪、无罪嫌疑人的疑虑。现实中司法工作人员若不采取刑讯逼供,因犯罪嫌疑人采取不供述战略,这时司法工作人员预期收益为0,司法工作人员倾向刑讯逼供获取口供,用公式表达为:

第二种情况,司法工作人员存在区分有罪、无罪嫌疑人的疑虑。因两种犯罪嫌疑人都采取不供述战略,司法工作人员采取刑讯逼供时预期收益满足如下表达式:

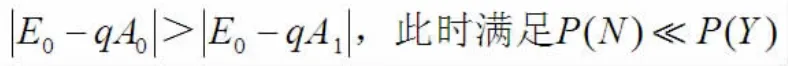

由于现实中针对无罪嫌疑人实施的刑讯逼供所承受的惩罚力度要大于针对有罪嫌疑人实施的刑讯逼供所承受的惩罚力度,即满足:

数轴表示为:

图3:有罪与无罪的犯罪嫌疑人遭受刑讯逼供的可能性

通过三个阶段的博弈分析发现,司法工作人员对犯罪嫌疑人或被告人采取刑讯逼供措施的可能性要大于不采取刑讯逼供的情形。同时,司法工作人员在面对有罪和无罪的犯罪嫌疑人时,特别在外界(外生变量一定)的影响下,通过模型证明得知针对有罪的犯罪嫌疑人实施刑讯逼供的可能性要更大。

四、结语

以法经济学为分析预警,形成对刑讯逼供的本体认知,确立刑讯逼供是司法工作人员基于获取口供的理性激励需要而对被告人、犯罪嫌疑人采取肉刑、变相肉刑、精神折磨等方式的行为。在刑讯逼供运行下试图建立“生成——运作”的分析模式,以内外因素相结合来考察刑讯逼供的运行。研习刑讯逼供的生成与运作,我们发现:第一,口供主导作用强化刑讯逼供的存在口供相较其他证据具有获取成本低,回报收益高的特点,在案件侦查讯问环节,司法工作人员基于理性人角色的影响对口供形成稳定的偏好,同时伴随社会对司法需求的增加,相应纠纷解决的供给机制难以应对社会纠纷解决的实际需要,无形之中口供填补了短期内构建“完整证据链”的缺口,强化了自身的主导性作用。另外,在刑讯逼供具体运作的环节——司法工作人员与犯罪嫌疑人的非合作博弈中,促使司法工作人员对犯罪嫌疑人或被告人采取刑讯或不刑讯战略的主要缘由便是口供作用的激励。第二,社会资源稀缺阻碍刑讯逼供的消除。证据获取的主体、案情证明的方式、审讯技术的更新等一系列方面都存在一定程度上资源投入的稀缺性。人们获取信息本身会耗费资源,而司法工作人员从犯罪嫌疑人或被告人处获取对于犯罪嫌疑人、被告人自身不利的信息更是拉大了实然与应然的差距,加剧了资源稀缺的紧张关系。司法工作人员在短期价值取向的影响下尽快完成“破案”,有效获取收益,强化了刑讯逼供在社会资源稀缺下的存在功用,阻碍刑讯逼供在当前规制大背景下消除的可能性。

注 释:

① 具体包括罚站法、手拷法、电警棍法、皮带抽打法、剥夺睡眠法、搓衣板法、链法、苍蝇、蚊子法、吐痰法、烫烟头法、扣板油法、下身敲打法、辣椒擦眼睛法、“自产自销”法、方凳砸脚法、吊钢丝法、饥饿法、株连法、拳头法、竹片法、椅子法、摇晃法、啤酒扳法、冷冻法、噪音掩盖法、针刺法、钢丝敲打法、“金鸡独立”法、读诗法、威胁法、诱供法。

② “情讯”指深受儒家文化熏陶的司法官吏在问案中善于运用“情”、“理”,抓住一些不被人注意的细节,巧妙推问,以获取出自被讯问人内心自愿的供述的方法。

③ 搜寻强度主要指侦查资源的投入力度。

④ 边际成本、边际收益分别指单位条件下司法工作人员获取证据所付出的成本和所获得的收益。

⑤ 据2007年统计美国达到32.5%、俄罗斯达到84.6%,英国达到26%,最低的为日本,已达到22.3%。

⑥ 指参与人行动存在先后顺序的博弈。

⑦ 本文若无特殊说明,犯罪嫌疑人与司法工作人员的博弈分析同司法工作人员与被告人的分析一致,为方便分析仅写犯罪嫌疑人一词。

⑧ 具体包括物质、精神上的损失。

⑨ 假定上述字母表示的数值可以量化。

⑩ 为分析方便,将刑讯逼供简称为刑讯,不刑讯逼供简称为不刑讯。

[11] 树是图论中的一个重要概念,博弈树是图论中树的概念在博弈论中的具体应用。

[12] 又称精炼贝叶斯纳什均衡。

[13] 后续战略(subsequent strategy)是从给定信息集开始的后续博弈上的完备的行动规则。

[14] 贝叶斯法则(Bayes theorem),又称贝叶斯定理,是概率统计中的应用所观察到的现象对有关概率分布的主观判断 (即先验概率)进行修正的标准方法。

[15] 此处无罪指没有实施犯罪行为却被侦查机关误认为存在犯罪嫌疑的主体,有罪指实施犯罪行为的主体。

[1]中央人民政府网.中国司法领域人权保障的新进展[EB/OL].(2016-09-12)[2016-9-13].http://www.gov.cn/xinwen/2016-09/12/content_5107604.htm.

[2][美]波斯纳.证据的经济分析[M].徐昕,徐昀,译.北京:中国法制出版社,2004:1.

[3]魏健.行为经济学与行为法经济学——一个简单介绍[J].制度经济学研究,2003,(2):16-33.

[4]陈惠雄.对“稀缺性”的重新阐释[J].浙江学刊,1999,(3):42-46.

[5]郑牧民.中国古代获取证据的基本特点及其理据分析[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2009,(4):139-144.

[6][日]穗积陈重.法律进化论[M].黄尊三等,译.北京:中国政法大学出版社,1997:18.

[7]张晋藩.中国法制史[M].北京:中国政法大学出版社,1999:61.

[8]郑牧民.中国古代获取证据的基本特点及其理据分析[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2009,(4):139-144.

[9]郑牧民.中国古代获取证据的基本特点及其理据分析[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2009,(4):139-144.

[10]祖伟.中国古代‘据供辞定罪’刑事证据首要规则及理据解析[J].法制与社会发展,2008,(1):47-62.

[11]马费成.信息经济学[M].武汉:武汉大学出版社,2012:6.

[12]左卫民.中国刑事诉讼运行机制实证研究[M].北京:法律出版社,2007:56.

[13]闫召华.口供中心主义研究[M].北京:法律出版社,2013:259.

[14]李茂生.自白与事实认定结构[J].国立台湾大学法学论丛,1996,(3):95-122.

[15][日]浜田寿美男著.自白的心理学[M].片成男,译.北京:中国轻工业学院出版社,2006:157.

[16]刘谋斌.对监所深挖犯罪职能的再认识[J].公安研究,2006,(5):81-84.

[17]公安部.关于 “中国刑事犯罪发展概述”[EB/OL].[2015-04-22]http://www.mps.gov.cn/n16/n944931/n947862/974482.html.

[18]倪小宇.改革开放30年社会治安综合治理发展历程[J].福建警察学院学报,2008,(6):5-13.

[19]郭翔.中国当代犯罪与控制战略研究[J].中央政法管理干部学院学报,1998,(4):1-10.

[20]郭翔文,吴鹏森.中国刑事犯罪60年:犯罪与社会的互动[J].安徽师范大学学报》(人文社会科学版),2012,(3):292-305.

[21]靳高凤.2011年中国犯罪形势与刑事政策分析[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2012,(2):8-18.

[22]陈如超.刑讯逼供的国家治理:1979—2013[J].中国法学,2014,(5):5-25.

汪恭政(1989-),男,安徽安庆人,武汉大学法学院博士研究生,参与最高人民法院审判理论重大课题、司法部国家法治与法学理论研究课题、中国法学会法学理论研究部级课题等4个课题的实际研究;公开发表《制度变迁视角下的死刑改革》、《经济学视角下刑罚体系完善的再探讨》等论文5篇;研究成果获奖3项。

——以被告人翻供为主要研究视角