响应面优化饮品中茶多酚磷脂复合物抑菌配方的研究

蒋金舒,张 鑫,吴祖芳,翁佩芳

(宁波大学,浙江 宁波 315211)

响应面优化饮品中茶多酚磷脂复合物抑菌配方的研究

蒋金舒,张 鑫*,吴祖芳,翁佩芳

(宁波大学,浙江 宁波 315211)

以茶多酚磷脂复合物为研究对象,以茶多酚磷脂复合物对大肠杆菌的抑菌圈直径作为抑菌效果指标,对茶多酚磷脂复合物的抑菌条件进行了研究。考察茶多酚磷脂复合物浓度、壳聚糖浓度、柠檬酸浓度对大肠杆菌抑菌圈值的影响。在单因素试验的基础上,采用3因素3水平的响应面分析法对茶多酚磷脂复合物对大肠杆菌的抑制条件进行了优化,依据回归分析确定最优提取条件。结果表明,最佳抑菌条件为:茶多酚磷脂复合物的浓度为3.22 g/L,壳聚糖浓度为31.06 g/L,柠檬酸浓度为2.45 g/L。在此抑菌条件下,茶多酚磷脂复合物对大肠杆菌的抑制圈值达到最大,为18.1 mm。

响应面;抑菌;磷脂复合物

茶多酚(teapolyphenol,TP)是茶叶中多酚类物质的总称,占茶叶干重的20%~30%[1],具有抗氧化、抗肿瘤、抗辐射及保护心血管等多种生物功能和生理特性[2-3],是一种低毒、无副作用、安全性良好的天然添加剂。茶多酚在抑菌方面具有广谱性和高效性,大量研究表明,茶多酚对食品中常见的微生物如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌等具有良好抑制作用[4-5]。由于茶多酚的水溶特性影响了其在含油食品和植物油加工中的抑菌效果,从而在实际工业应用生产中的利用度不容乐观。磷脂是一类含磷酸根脂质的总称,是细胞膜的组成部分,具有降胆固醇、调节血脂、健脑、增强记忆力、延缓衰老等功能[6]。研究表明,通过磷脂包埋茶多酚后可增加茶多酚在油溶性环境下的利用率[7]。壳寡糖(Chitooligosaccharide,COS) 又名几丁寡糖,是壳聚糖经降解后聚合度为2~10的产物,由于其生物分子量低、溶解度高、在生物体内的吸收能力强并且具有较好的生物相容性等[8]优点,同时还具有多种生理活性如具有抗炎、增强免疫力[9],抗肿瘤[10],降血糖[11]等。壳寡糖通过抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的生长来降低亚硒酸钠对人体健康的影响,并可以增强硒产品的抗肿瘤活性和调节人体内肠道菌群的平衡[12]。壳寡糖来源天然,且具有抑菌作用,可以作为食品、乳品、饮料等的天然防腐剂,既可以发挥抑菌防腐的功能,还可以发挥良好的功能性作用。柠檬酸(Citric Acid,CA)是一种重要的有机酸,又名枸橼酸。柠檬酸主要用作酸味剂、缓冲剂、抗氧化剂等。此外,柠檬酸还有抑制细菌[13]等作用。在食品添加剂方面主要用于碳酸饮料、果汁饮料、乳酸饮料等清凉饮料和腌制品。柠檬酸具有螯合作用和调节pH值的特性使其在速冻食品的加工中能增加抗氧剂的性能,抑制酶活性,延长食品保存期[14]。享有“西餐之王”美誉的柠檬具有很强的杀菌作用,对食品卫生很有好处,再加上柠檬的清香气味,人们历来喜欢用其制作凉菜,不仅美味爽口,也能增进食欲。大肠杆菌(Escherichiacoli)又称作大肠埃希氏菌,主要寄生于人及动物的肠道内,是最常见的微生物之一,可引起腹泻等疾病。随着生活水平的提高,食品安全问题越来越受到人们的重视,大肠杆菌是食品安全问题主要的影响因素之一,是食品污染程度的重要参数指标[15]。

响应面法(Response Surface Methodology)是利用合理的试验设计,采用多元二次回归方程拟合因素与响应值间的函数关系,通过对回归方程的分析来寻求最优工艺参数,解决多变量问题的一种统计方法[16],是用于统计分析以找到不同复杂过程的最佳条件的有效和重要的工具,已经应用于以最小数量的实验来优化多个变量[17-18],解决受多种因素影响的最优组合问题,该方法广泛地应用于农业、生物、食品等领域[19]。本研究采用响应面法优化了饮品中茶多酚磷脂复合物的抑菌条件,为今后对茶多酚磷脂复合物在食品工业领域的开发利用奠定理论基础。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

大肠杆菌(实验室保藏);壳聚糖、柠檬酸、茶多酚等均为食品级,购于国药集团化学试剂有限公司;茶多酚磷脂复合物(实验室制备);牛肉膏蛋白胨琼脂培养基购于杭州微生物试剂有限公司。

1.2 仪器与设备

Laborota 4000型旋转蒸发仪,德国Heidolph公司;SHB-Ⅲ型循环水式真空泵,郑州长城科工贸有限公司;双人单面净化工作台,上海智成分析仪器制造有限公司;恒温培养箱,宁波江南仪器厂;牛津杯(直径8 mm),上海一恒科学仪器有限公司;移液枪,德国Eppendorf公司;DHG-9140 AS 型电热鼓风干燥器,宁波江南仪器厂。

1.3 实验方法

1.3.1 茶多酚磷脂复合物的制备

茶多酚磷脂复合物的制备参照戴彦韵的方法并稍做修改[20]。在室温下取大豆卵磷脂2 g置于烧杯中,加乙醚20 mL搅拌,直至磷脂完全溶解后,按m(茶多酚)∶m(大豆卵磷脂)=1∶1的质量比将茶多酚添加至磷脂溶液中,逐渐升温,并搅拌复合液直至复合液完全澄清,中途可适当加入少许无水乙醇。停止搅拌,待冷至室温,过滤,回收溶剂,再将其旋转蒸发至无有机挥发物质残留后,放置于真空干燥箱中真空干燥24 h,得到复合率大于98%的茶多酚磷脂复合物产品。

1.3.2 菌种活化

配制大肠杆菌适宜生长的牛肉膏蛋白胨固体培养基,将大肠杆菌从保藏状态恢复到室温状态,再将液态的大肠杆菌接种到牛肉膏蛋白胨固体培养基中,37 ℃培养24 h。从固体培养基中挑选出茁壮的菌落,再接种到LB液体培养基,37 ℃培养24 h,重复此步骤2~3次。

1.3.3 菌悬液的制备

用移液枪在振荡混匀后的液体培养基中取1 mL菌液,于灭菌9 mL无菌生理盐水的试管内,振荡混匀,重复,稀释至10-4制成菌悬液,供实验使用。

1.3.4 茶多酚磷脂复合物对大肠杆菌的抑制作用

从稀释好的菌种试管中取0.1 mL涂布于固体培养基,放入牛津杯,每个杯中分别注入相应浓度的抑菌剂0.2 mL,置于37 ℃培养24 h后,测量抑菌圈直径大小。

1.3.5 单因素实验

以抑菌圈直径为衡量指标,分别研究茶多酚浓度、壳聚糖浓度和柠檬酸浓度和茶多酚磷脂复合物浓度、壳聚糖浓度和柠檬酸浓度两组3个因素对大肠杆菌的抑制效果优化。

1.3.6 响应面实验

根据单因素试验结果设计因素水平,以茶多酚和茶多酚磷脂复合物浓度、壳聚糖浓度和柠檬酸浓度3个因素为自变量,以抑菌圈直径为响应值,采用Design Expert软件设计响应面试验方案,确定最佳提取条件的因素和水平,建立数学回归模型,对工艺参数进行最优化分析,因素水平见表1。

表1 Box-Behnken试验设计因素水平及编码

2 结果与分析

2.1 单因素实验结果

2.1.1 茶多酚及茶多酚磷脂复合物的抑菌效果

设定壳聚糖浓度20 g/L,柠檬酸浓度2 g/L,研究不同浓度的茶多酚及茶多酚磷脂复合物对大肠杆菌的抑制效果,结果如图1所示。由图可知,随着抑制剂浓度的提高,抑菌圈值显著增大,浓度低于3 g/L的抑菌圈值增加的趋势明显大于浓度高于3 g/L,这可能是由于抑菌剂的浓度趋于饱和。说明增加茶多酚或茶多酚磷脂复合物的浓度对抑菌的作用影响不大,因此确定3 g/L为抑菌的最适浓度。

图1 抑制剂浓度对抑菌效果的影响

2.1.2 壳聚糖的抑菌效果

设定抑制剂浓度3 g/L,柠檬酸浓度2 g/L,研究不同浓度的壳聚糖对大肠杆菌的抑制效果,结果如图2所示。由图可知,随着抑制剂浓度的提高,抑菌圈值不断增大,当浓度大于30 g/L的抑菌圈值增加的趋势变的平缓。说明增加壳聚糖的浓度对抑菌的作用影响不大,因此确定30 g/L为壳聚糖抑菌的最适浓度。

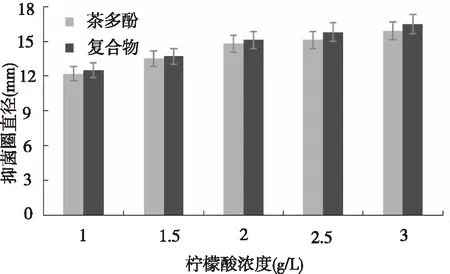

2.1.3 柠檬酸的抑菌效果

设定抑制剂浓度3 g/L,壳聚糖浓度20 g/L,研究不同浓度的壳聚糖对大肠杆菌的抑制效果,结果如图3所示。由图可知,随着抑制剂浓度的提高,抑菌圈值不断增大,当浓度大于2 g/L的抑菌圈值增加的趋势变的平缓。此条件下,体系的抑菌作用明显强,可能是由于柠檬酸浓度增加,使pH降低,有利于促进壳寡糖的抑菌作用[21]。

图2 壳聚糖浓度对抑菌效果的影响

图3 柠檬酸浓度对抑菌效果的影响

由单因素实验结果可知,茶多酚磷脂复合物对大肠杆菌的抑制作用比茶多酚强,故用响应面继续分析优化茶多酚磷脂复合物对大肠杆菌的最佳抑制条件。

2.2 响应面分析抑菌效果

2.2.1 响应面分析方案及结果

响应面试验设计及结果根据Box-Behnken的中心组合试验设计原理,根据单因素试验结果设计因素水平,选取茶多酚磷脂复合物、壳聚糖、柠檬酸对大肠杆菌抑制效果显著的3个因素,运用Design Expert 软件的试验设计原理,以表1的因素水平设计17组试验,试验分析方案及结果见表2。

表2 响应面法设计与试验结果

续表2

试验号A茶多酚磷脂复合物浓度/(mg/mL)B壳聚糖/(g/L)C柠檬酸浓度/(g/L)Y:茶多酚磷脂复合物抑菌圈值/(mm)132.0030.001.5015.2143.0040.001.5015.6152.0030.002.5016.8163.0030.002.0017.7173.0040.002.5017.5

2.2.2 回归模型的建立及显著性分析

利用Design-Expert软件,对表4中数据进行多元回归拟合,获得抑菌圈直径对茶多酚磷脂复合物浓度、壳聚糖浓度和柠檬酸浓度的二次多项回归方程,分别为:Y=17.72+0.38A+0.1B+0.83C+0.25AB-0.025AC+0.075BC-0.81A2-0.81B2-0.46C2

2.2.3 茶多酚磷脂复合物的回归模型方差分析

表3 茶多酚磷脂复合物回归模型方差分析

注:“**”表示极显著水平(P<0.01);“*”表示显著水平(P<0.05);R2=0.9892;CV=1.91%

用F检验判定回归方程中各变量对响应值影响的显著性,概率越小,表示相应变量的显著程度越高。从表3可知,回归方程模型的P值小于0.0001,表示用该回归方程描述三个因素与响应值之间的关系时,因变量与全体自变量之间的关系是极其显著的,说明了该方法是可靠的。失拟项P>0.05,差异不显著,表明无失拟因素存在,即可以用该数学模型预测试验结果[22]。相关系数R2=0.9892,说明该模型能解释98.92 %的响应面变化,表明该模型对试验的拟合优度较好。变异系数(CV)为1.91%,说明其置信度较高,模型方程能够较好地反映真实的试验值,可用此模型分析响应值的变化。综合以上分析可以说明该模型可以用来分析和预测大肠杆菌的最佳抑制条件。由回归方程及表可见,各试验因素对响应值的影响不是成简单的线性关系,因素A2及C的影响差异极显著,A、B2和C2的影响差异显著,表明以上因素对抑菌条件有显著影响。由3因素的P值可见,各因素对大肠杆菌的抑制效果大小顺序为:柠檬酸> 茶多酚磷脂复合物 >壳聚糖。

2.2.4 响应面分析与优化

响应面图形是响应值对各因素所构成的三维空问的曲面图,响应曲面的形状分别反映了各因素的交互作用情况。两因素交互作用的响应曲面及其等高线见图,表示了茶多酚磷脂复合物、壳聚糖及柠檬酸3个因素中任意一个变量为零水平时,其余两个变量对大肠杆菌抑制效果的影响。可见,随着3个因素的增大相应曲面均呈先增后降的趋势,说明3个因素在所选范围内能产生最佳的响应值。响应曲面的陡峭程度反映了响应值对于因素变化的敏感程度。如果响应曲面图坡度平缓,表明响应值对因素的变化不敏感;如果响应曲面图的坡度陡峭,表明响应值对因素的变化较敏感[23-24]。当柠檬酸浓度零点值时,茶多酚磷脂复合物浓度和壳聚糖浓度两者之间相互作用的等高线接近圆形,交互作用不显著;同时由等高线疏密程度可以判断,茶多酚磷脂复合物浓度和壳聚糖浓度对大肠杆菌的抑制作用影响相当。当壳聚糖浓度零点值时,茶多酚磷脂复合物浓度和柠檬酸浓度两者之间相互作用的等高线为椭圆形,交互作用显著;同时由等高线疏密程度可以判断,柠檬酸浓度对大肠杆菌的抑制作用较茶多酚磷脂复合物浓度明显。当茶多酚磷脂复合物浓度零点值时,壳聚糖浓度和柠檬酸浓度两者之间相互作用的等高线为椭圆形,交互作用显著;同时由等高线疏密程度可以判断,柠檬酸浓度对大肠杆菌的抑制作用较壳聚糖浓度显著。由两因素交互作用图可见,柠檬酸的抑菌作用显著,茶多酚磷脂复合物次之,而壳聚糖得抑菌作用则相对不显著。

2.2.5 茶多酚磷脂复合物抑菌条件的确定

经Design-Expert软件分析优化,结合二次回归模型的数学分析结果,得出抑菌的最佳工艺参数为:茶多酚磷脂复合物浓度3.22 g/L,壳聚糖浓度31.06 g/L,柠檬酸浓度2.45 g/L。在此条件下预测的抑菌圈直径值达最大,为18.12 mm。在此条件下进行的3次验证试验,结果显示抑菌圈直径值为18.1 mm。与响应面优化结果差异不显著,说明优化结果可靠。

3 结 论

使用响应面法试验设计克服了正交设计只能处理离散的水平值而无法找出整个区域上因素的最佳组合和响应值的最优值的缺陷,并能减少试验次数,分析几种因素间的交互作用,以达到较全面地反映各因素水平的效果[25]。本研究在单因素试验的基础上将响应面分析应用到茶多酚磷脂复合物对大肠杆菌的抑制条件优化,最终获得最佳抑制工艺参数为:茶多酚磷脂复合物浓度3.22 g/L,壳聚糖浓度31.06 g/L,柠檬酸浓度2.45 g/L。在此条件下,抑菌圈直径值达最大,为18.1 mm,与模型理论预测值(18.12 mm)接近。表明可以将此响应面优化工艺较好的应用到茶多酚磷脂复合物对大肠杆菌的抑制,为今后延长乳制品或饮料保鲜提供依据。

图4 各两因素交互作用对抑菌效果的影响

[1] 付勇,李万林,张哲,等.茶多酚提取方法的研究进展[J].饮料工业,2013,16(5): 15-17.

[2] 张晓梦,倪艳,李先荣.茶多酚的药理作用研究进展[J].药物评价研究,2013,36(2):157-160.

[3] 吴亮宇,林金科.茶多酚抗辐射研究进展[J].茶叶,2011,37(4):213-217.

[4] 付慧,杨萍,汪秋宽.茶多酚的制备及其抑菌活性的研究[J].食品科技,2012,37(6):273-276.

[5] GRANATO D,PRADO L D,ALVARENGA V O,et al.Characterization of binary and ternary mixtures of green,white and black tea extracts by electrospray ionization mass spectrometry and modeling of their invitro,antibacterial activity[J].Food Science and Technology,2016,65:414-420.

[6] 殷涌光,陈玉红,刘瑜,等.磷脂功能性质及其生产应用的研究进展[J].食品与机械,2009:25(3):120-124.

[7] 戴彦韵,邵卫樑.茶多酚磷脂复合物的制备和抗氧化性能检测方法的探究[J].安徽医药,2009,13(7):735-737.

[8] 梁慧培,覃小丽,钟金锋.壳寡糖制备和生理活性的研究进展[J].食品工业科技,2016,37(3):384-388.

[9] MA Y,HUANG Q,LV M Y,et al.Chitosan-Zn chelate increase antioxidant enzyme activity and improves immune function in weaned piglets[J].Biological Trace Element Research,2014,158(1):45-50.

[10] YANG,LIANG,DENG,et al.Comparative study of the chitooligosaccharides effect on the proliferation inhibition and radiosensitization of three types of human gastric cancer cell line[J].Asian Pacific Journal of Tropical Medicine,2016,9(6):601-605.

[11] 张雪丹.桑黄菌丝提取物及壳寡糖降血糖活性的研究[D].武汉:华中农业大学,2015.

[12] NJOROGE A W,AFFOGNON H D,MUTUNGI C M,et al.Triple bag hermetic storage delivers a lethal punch to Prostephanus truncatus in stored maize[J].Journal of Stored Products Research,2014,58:18-19.

[13] 赵美美,于新.Vc及柠檬酸对南五味子提取物抑制鸡蛋腐败菌的增效作用[J].中国食品学报,2012,12(9):152-157.

[14] 汪东风.食品化学 [M].2版.北京:化学工业出版社,2014.

[15] 郭立明,张雪,厉华明.浅议如何检测食品中的大肠杆菌[J].科学中国人,2014(10X):9.

[16] 蔡鹃,黄敏桃,黄云峰,等.响应面法优化苦丁茶抑菌活性成分提取工艺[J].食品科技,2013,38(11):197-202.

[17] STROESCU M,GHERGU S,CHIRA N,et al.Optimization of fatty acids extraction from Portulaca oleracea,seed using response surface methodology[J].Industrial Crops & Products,2013,43(43):405-411.

[18] AJALA E O,ABERUAGBA F,OLANIYAN A M,et al.Optimization of solvent extraction of shea butter (Vitellaria paradoxa) using response surface methodology and its characterization.[J].Journal of Food Science and Technology,2016,53(1):730-738.

[19] MOHANA S,SHRIVASTAVA S,DIVECHA J,et al.Response surface methodology for optimization of medium for decolorization of textile dye Direct Black 22 by a novel bacterial consortium[J].Bioresource Technology,2008,99 (3):562-569.

[20] 戴彦韵.茶多酚磷脂复合物的制备和抗氧化性能检测方法的探究[D].上海:上海交通大学,2009.

[21] 王寿权,赵双枝,张彦昊,等.自制壳寡糖抑菌性能及抑菌机理的初步研究[J].食品工业科技,2014,24:218-221.

[22] 袁志发,周静芋.试验设计与分析[M].北京:高等教育出版社,2000.

[23] 王小芳.基于HPLC测定的响应面法优化麻黄中麻黄碱提取工艺[J].中国酿造,2013,32(11): 72-75.

[24] 卢锋波,刘桂玲,王烁,等.响应面法优化果胶酶酶解提取黑莓花色昔的工艺参数[J].食品科学,2010(16):11-I5.

[25] 赵强,余四九,王廷璞,等.响应面法优化秃疮花中生物碱提取工艺及抑菌活性研究[J].草业学报,2012,21(4):206-214.

ResponseSurfacetoOptimizetheAntibacterialFormulaofTeaPolyphenolPhospholipidComplexinDrink

Jiang Jinshu,Zhang Xin*,Wu Zufang,Weng Peifang

(Ningbo University,Ningbo 315211,China)

The antibacterial conditions of tea polyphenol phospholipid complex (TPC) were studied.The inhibitory effect of TPC on the inhibition zone ofEscherichiacoli(E.coli) was studied.The effects of TPC concentration,Chitooligosaccharide(COS) concentration and citric acid(CA) concentration on the inhibition zone ofE.coliwere investigated.On the basis of single factor test,the inhibition condition ofE.coliwas optimized by response surface methodology of 3 factors and 3 levels,and the optimal extraction conditions were determined by regression analysis.The results showed that the optimum antibacterial conditions were as follows: the concentration of TPC was 3.22 g/L,the concentration of COS was 31.06 g/L and the concentration of CA was 2.45 g/L.In this antibacterial conditions,inhibition circle of TPC onE.colito the maximum,is 18.1 mm.

response surface;antibacterial;phospholipid complex

10.3969/j.issn.1006-9690.2017.05.003

2017-03-20

国家自然科学基金(31501473);浙江省自然科学基金(LQ15C200003);宁波市惠民富民项目(2015C10061)。

蒋金舒(1990—),女,硕士研究生,主要研究方向:食品生物技术。E-mail: 870586955@qq.com

*通讯作者:张鑫(1986—),男,博士,讲师,主要研究方向: 食品生物技术。E-mail: zhangxin@nbu.edu.cn

TS201.2

A

1006-9690(2017)05-0012-05