语言变异视角下的网络流行用语

——以2016年网络流行用语为例

王彩云 司马义·阿不都热依木

(新疆大学中国语言学院 新疆 乌鲁木齐 830046)

语言变异视角下的网络流行用语

——以2016年网络流行用语为例

王彩云 司马义·阿不都热依木★

(新疆大学中国语言学院 新疆 乌鲁木齐 830046)

随着社会网络信息日益的高速发展,语言使用也深受其影响,许多网络流行用语由“线上”转换至“线下”使用。这种网络流行用语与日常所用标准规范用语又有一定差异,其差异表现在语音、词汇、语法的变异形式。从语言变异的视角下分析网络流行用语,更加清楚语音、词汇、句、语法的规范形式,树立健全正确的语言观。

语言变异;网络流行语

引言

语言变异理论是在社会语言学的背景前提下孕育的,社会的需要是语言演变的主线,语言的发展变化随着客观事物的变化而复杂或简单或是改变其自身最初的规范化。简而言之,语言变异就是语言存在的形式之一,同时,语言也以变异的形式存在。正如苏联的语言学家马尔所说:“语言会由于各种社会的因素影响而产生变异。”语言变异的渊源最早可以追溯到施莱赫尔的学生施密特(J.Schmidt)提出的“波浪原理”,根据原始印欧语的方言特点,就像石子投入池塘形成波浪那样散开,从而形成各个语支,其中有很多互相交叉的共同点。这种理论承认在共时的语言系统下存在不同的方言变异形式,从而影响了后期对语言共时的变异。近代各语言学派也纷纷提出对语言变异的观点,苏联语言学家马尔(Mapp)认为变异是与社会息息相关,是有规律可循的。[1]接着伦敦学派、美国社会语言学派都提出自己对语言变异理论的观点。

如今,语言变异也在高速发展的网络信息社会中体现出来。随着网络的飞速发展及普及,大众追求新鲜事物的心理日益显现,使用网络的年轻化,网络交际已成为我们生活中不可获缺的一部分,网络用语由此而产生。网络用语作为当今社会语言学研究的热题之一,早已引起国内外各知名语言学家的注意。语言学家David Crystal的《语言与因特网》是描写语言与网络用语比较详尽的一部著作,语言学家于根元于2001年出版的《中国网络语言词典》和《网络语言概说》是较早对国内网络语言的描写与记录著作。杨建国、周洪波、刘海燕等对网络语言的定义和界定了做出了解释。陈光明在《从网络语言缩略语看网络语言的后现代特征》中,对中英文的网络语言缩写进行了对,详细地介绍了网络用语的后现代特征。语言是发展的,语言又是动态的,它是随着社会的发展不断发展的,在网络相对轻松诙谐的大环境下导致了网民用语的随意性和简便性[2],久而久之形成一种习惯大家广为流传,当下流行时髦的网络流行用语孕育而生。新生的网络流行用语是语言变异形式展现在大众的眼前,在大众口口相传的过程中受个体、团体、地域、职业、社会的影响又不断变化,形成新的语言变异呈现在网络环境之下。笔者以2016网络流行用语为语料,并开展问卷调查,分析语言变异视角下网络流行用语的变异类型,产生途径,适用范围,以及产生语言变异背后真正的原因。让语言的变化发展有迹可循,使大众更加明白网络语言的“原生态”,树立健康的语言使用观。

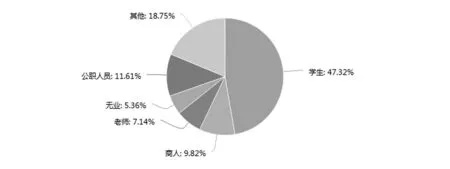

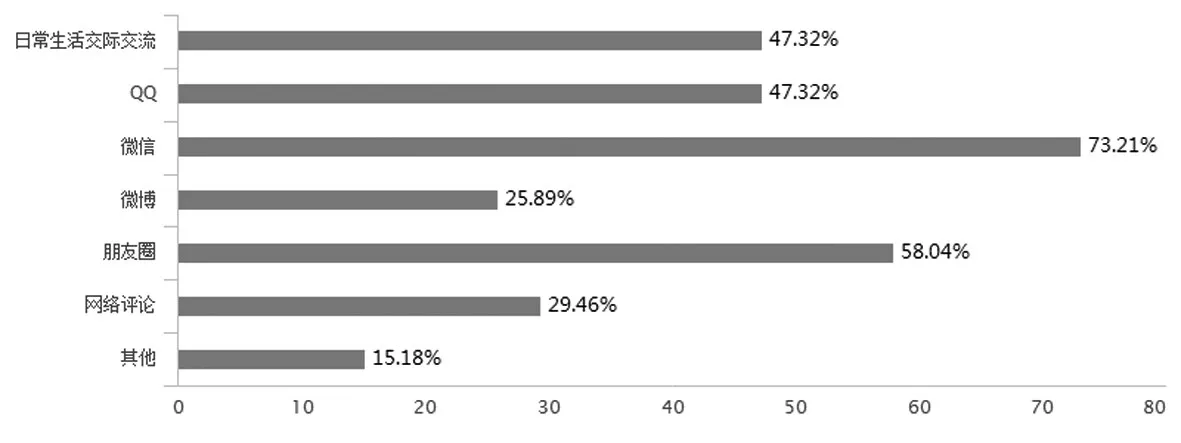

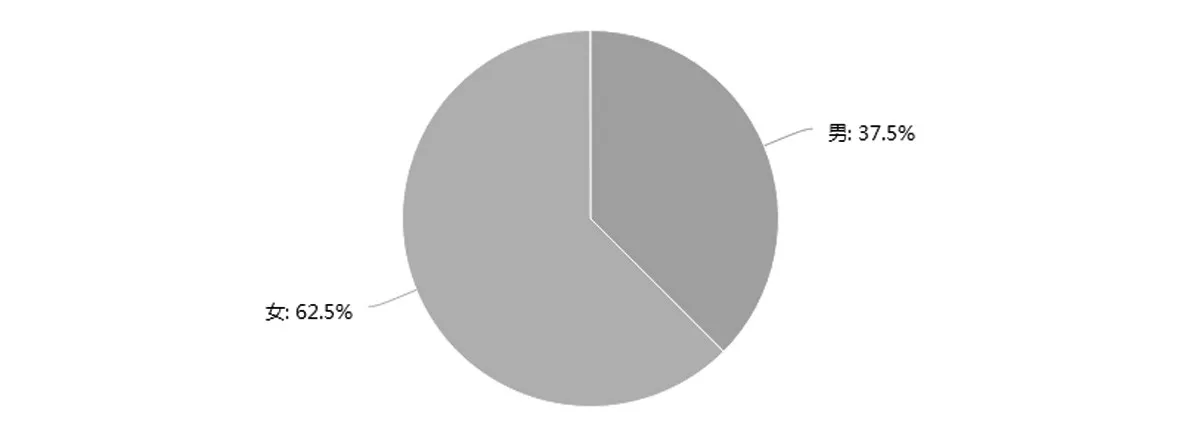

一、网络用语调查分析

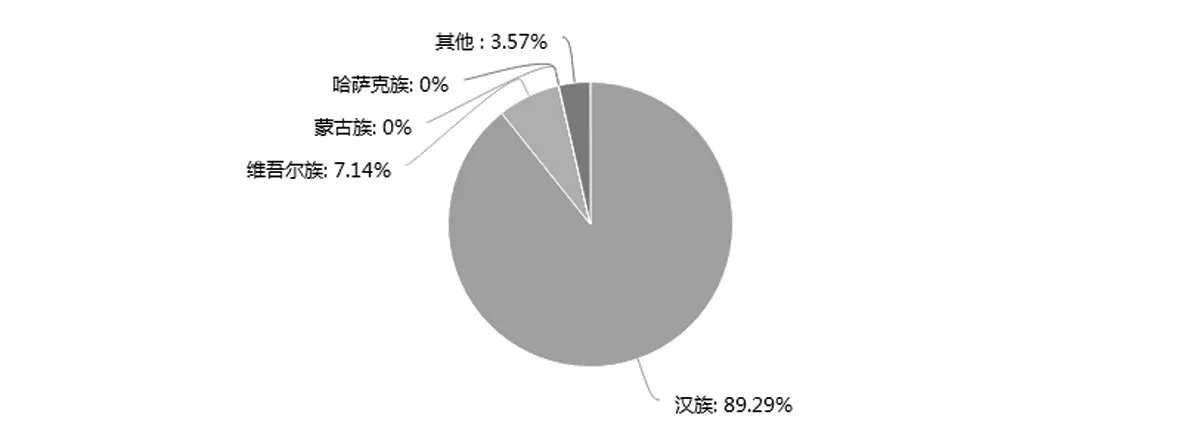

笔者通过问卷调查的形式,问卷主要从性别、年龄(13—50岁)、学历、职业以及对于网络用语的态度、获得渠道使用范围等方面进行调查研究。总计发出110份问卷,收回有效问卷100份,通过问卷数据显示,网络流行用语作为当下人们常用的一种语言变体表达形式,这种语言变体形式的产生在使用过程中对人们的生活交流产生了影响,已成为人们网络交流中不可或缺的一种语言变体形式。通过调查问卷数据显示,网络用语的主要使用群体是学生(图1),主要的使用平台是在微信朋友圈(图2),并且女性占绝大多数比例(图3),对于网络用语这一态度大家都比较欣赏这种诙谐幽默的语言变体网络表达形式(图4),因笔者的研究主要是在新疆展开调查问卷,在问卷中也显示了民族异同与网络用语使用的情况研究(图5)。通过以上一系列的数据调查显示,网络语言以其诙谐幽默风趣简单的表达深受学生大众的喜爱,并在各个聊天软件中广泛使用已成为当今社会的一种现象,通过此现象我们可以更深一步地去了解网络用语语体是通过什么样的手段或是方式在社会这个大背景前提下是如何进行语言变异的,它的变异类型都有哪些,我们以2016年网络用语为语料来分析下网络用语的语言变异类型。

二、网络语言变异的类型

图1

图2

图3

图4

图5

(一)语音中的音素变异

在2016年流行语语料中和调查研究得到常用流行语中,我们会经常碰到一些语音中音素变异的语言变体,明明是发汉语中的本音,却在网络用语使用的情况下减少音素或增加音素,形成一种幽默风趣的表达形式。例1:“我知道”在网络用语使用环境下是“我造”;例2:“难受,想哭”变异为“蓝瘦,香菇”;例3:“老公”变异为“脑公”;例4:“就这样”变异为“就酱”;例5:“喜欢”变异为“稀饭”;例6:“厉害”变异为“腻害”;例7:“姑娘”变异为“菇凉”;例8:“生气”变异为“森气”;例9:“好么”变异为“好咩”,等等。以上举的例子都是通过音素的增加或减少方式手段进行语言变异的,但是也存在一个方言语音发音不标准而被人们视为具有诙谐幽默的表达方式的变异。

1.音素的减少或增加形成网络用语变异

例3中的“就这样”通过将zhe yang音素变异为jiang,简单明了地表达了意思,在网络聊天当中减少了对字母的输入,为大家方便行事减少了输入文本的麻烦。又如例8中的“生气”将音素“sheng”变异为“sen”的读音,并且在书写中也变化了书写形式。例5中的“喜欢”将“huan”音素变异为“fan”并且用了同音不同形的字来完成其变异,最终变异为“稀饭”,让人看了徒增几分欢喜之情,并且显得格外可爱。音素的增加也会形成网络用语变异,例9中的“好么”“me”变异为“mie”通过增加“ie”构成语音变异为“好咩”。

2.音素之间的互相转换形成的网络用语变异

例3中的“老公”将“l”通过音素之间的互相转换变异为“n”“脑公”;例6中的“厉害”将“l”也转换为“n”,表现出一种宠溺喜欢的情感,在日常生活中“厉害”是个可褒义可贬义的词语,但是在网络用语“厉害”的使用中却是个带有宠溺夸奖赞扬意味的词语,

3.方言变异引起的语音变异

例2中的“难受,想哭”是广西南宁的一位小伙子在网上发了一段由于分手后自己内心抑郁说话视频,其浓厚的云男方言自述一下子得到了网友的关注,尤其是将普通话中的“难受,想哭”的发音使广大网友错听为“蓝瘦,香菇”,一夜间在网上走红。其实例6中“老公”的变体“脑公”也是一种方言变体,因为南方一带,以湖南为重点“n”和“l”不分所以引起了方言变体。

(二)语义转移变异

在网络流行用语的使用情况中有些用语其意义也发生了改变,不再是现代汉语起初最先表达的意思,而是通过某种其他途径而引申出的意思。例1中现在的青少年经常挂在嘴边的“666”其意义并不是代表“顺顺顺”的意思,这三个数字的广泛使用是来自大型网络游戏英雄联盟,在各个玩家们共同组团杀怪物时,其中一人的表现卓越,并且一举拿下五杀,玩家会在语音聊天中说“666”表示很厉害技术水平很好。从游戏中的使用延伸到网络聊天日常生活中。还有例2中的“2333”也是一组自猫扑网走红的一串数字符号,并无实际意义,但是在网络聊天中被视为大笑的意思。例3中的“再购物,我就剁手吃土”。本句本意并不是指真的把手剁掉去吃土。而是表达了要抑制购物的强烈欲望,再不抑制自己就穷的只能去吃土。这只是网上流行用语的一种夸张说法。还有例4中的“宝宝累了,宝宝要睡觉”此句的“宝宝”难道真的是襁褓中的婴儿宝宝么?网络用语中的“宝宝”其实是对自己,“我”的爱称,因为在网络中使用显得十分可爱,更有卖萌撒娇的可爱风格。例5中的“洪荒之力”原出自热播电视剧《花千骨》中一股强大的妖神之力。而现在却是指全力以赴地做一件事,在里约奥运会中傅园慧自己说道:“我已经使出了洪荒之力啦!”表示自己已经竭尽全力去参加比赛。

以上的例子可看出虽然网络用语在语义上与之前的句子意思大相径庭,但是在使用中为聊天气氛增添了幽默诙谐。由网络的线上聊天转变为线下的日常生活使用聊天,可见网络流行用语与我们的生活已经息息相关。

(三)语法变异干扰

语言符号具有任意性[3],也就是说语言的结合是任意的,音和意义之间并没有必然的、本质的联系,它们之间的偶然或必然结合是不可论证的,而完全是使用语言符号的社会自然形成或约定俗成的习惯,这就更进一步地说明一旦某种声音或某种意义结合成为语言符号,被使用该语言的社会群体公认而使用,它们之间就具有相互依存的关系。但这里所指的任意性绝对不单单是指个人使用语言的随意性,它还是要受到语法或语用习惯的制约性。但是,在网络这个开放的语言环境下,为了减少语言输入负担,提高聊天速度,主要以对方能理解简要意思为主,使用者往往会偏离语法规则。通常有以下几种情况。

1.词类的修饰功能转换

例1中“很中国”“很女人”“很男人”中的“很”应该是用来修饰形容词的,在句中却被修饰名词,将其后面的一系列名词“中国、女人、man”形容词化,比如“很中国”就是代表符合中国特色社会主义核心价值观的一切食物一切人,这句话不仅可以修饰人,也可以说这个所做的事所发生的一系列行为。“很女人”亦是如此,将“女人”名词形容词化,用副词“很”去修饰一切符合女人身份的行为。例2中的“xx很娘”,“娘”本来是名词“母亲”的意思,但在这里也是名词形容词化,在网上交流多指男性具有了一系列女性的行为举止,不符合男性阳刚之气本该有的举止。例3中的“老铁,没毛病”“铁”本就代表一种矿物质金属的名称,但在网络用于中却用于表示朋友之间的关系是非常好的,将“铁”的物质状态去比喻人与人之间的关系也是非常紧密的,也是典型的名词形容词化。

2.语序混乱

笔者的调查区域主要是新疆西北地区一带,在这区域的网络流行用语中也出现了句法成分颠倒,但是无论是线上交流还是线下交流都不影响交流。例1中的“你哪去呢?”这句话其实不符合汉语的表达习惯,汉语是“主谓宾”应该是“你去哪呢?”在新疆区域的网络用语中却被用为“你哪去呢?”“主宾谓”形式。这主要是受当地少数民族语言突厥语的影响。例2中的“傲娇受”是一个完全不符合汉语表达逻辑习惯的词语,这是来自漫画里的名词,指那些外冷内热的人强烈掩饰自己内心的害羞或真是情感,由此看出这一难以分析其语法成分语序混乱的词语被大家在网络中频繁使用。例3中的“你二胎么?”随着二胎政策的颁布,二胎的话题也开始在人们的网络话题中成为热议话题,“你二胎么?”是个典型的歧义句和没有谓语的句子,若是不知道这句网络用语的人会将其理解为“你本人自己是二胎么?”还有一种意思就是“你会再生第二个孩子么?”但是在现在的网络环境下,基本不是表达第一种意思更多是在说“你会考虑要二胎么?”这些语序混乱的网络用语都是通过言简意赅的形式表达出彼此的意思却忽略了语法规则,使语义更加生动形象贴切了,但是在语法层面却失真了。

3.新造词

这里的新造词是指断章取义地去截取几个具有代表性关键意义的核心字词作为网络交流中表达意义。例1中的“然并卵”其实就是并没有什么用处的意思,整句将几个关键核心词和在一起,表达没什么用。例2中的“城会玩”是“城里人都会玩”,“理都懂”“道理都懂,但就是做不好”,“秀分快”“秀恩爱分手分得快”等等,都是将句中的主要核心关键词截取来简单明了地去表达意思,给对方交流者以快速捕捉关键信息理解意思为主,并留下深刻印象。但是这种新词的出现完全违背了造词的词法规则。

4.不正确英汉翻译方法影响的变异

在英语翻译汉语的时候由于文化的差异,有些词语之间并不是可以完全可以对等互译的,这时我们可以才用音译的方法来直接翻译由于文化差异所造成的翻译空缺。但是在2016年流行的网络用语中却出现了英汉翻译,两种语言之间明明可以有与之相对应的词语来互相翻译,却偏偏不使用,而使用直接音译的方法翻译。例1中的“we are family”“family”意指是家庭的意思,我们可以直接译为“我们是家庭”。但是由于《奔跑吧,兄弟》跑男团明星效应促使这句话演变为“we are伐木累”,直接将“family”音译为“伐木累”。明星效应的影响下,大家都开始这样说这个句子,无论是在口语中还是网络聊天中,增添几分滑稽幽默感。又如例2中的“我的哥”英语翻译应为“My brother”,但是在网络用语中使用中却译为“word哥”。将“My”译为汉语“我的”又用英语中可以代替的音“Word”代替,这种混乱的表达翻译方式是不规范的,不符合翻译标准的,他仅仅是作为认为网络流行用语的一种表达方式而被大家广泛使用。

三、造成网络用语变异的原因

造成以上网络用语的变异现象主要分语言使用者自身内部原因和社会环境影响的外部原因。通过这两部分的原因分析和结合笔者所做的问卷调查,将更加直观客观地分析出造成网络用语变异的原因。

(一)追求潮流用语的心理崇拜

通过笔者调查以及第36次《中国互联网发展状况发展统计报告》,我国20—29岁的网民比例占到35%,并且在笔者的自我调查中还发现现在35岁以上的年纪也开始了解网络用语,由此可见,网络社会越来越年轻化。大家在使用网络用语不单单是一种简便的交流方式,更是一种网络潮人的象征,喜欢用与众不同的话语去吸引别人的注意力。若在生活中你被周边同龄人突然冒出的网络语句不理解反而会被视为是一种“落伍,跟不上潮流的年轻人”从而被大家慢慢隔开。渐渐的网络用语就被18—25岁孩子视为使用的一种潮流典范,一个人使用,就会有更多的人效仿使用。并且在图1示例当中使用网络流行用语的主要群体是学生,学生们对于当下流行的人或是事物都是比较追捧的。

(二)大众对待通俗易懂语言文字的接受能力较强

“俗文学就是通俗的文学,就是民间的文学,也就是大众的文学。换一句话说,所谓通俗文学就是不登大雅之堂,不为学士大夫所重视的,而流行于民间的,成为大众所嗜好、所喜悦的东西。”这是郑振铎对通俗文化的概念。通过此概念我们也可引申出通俗语言文字的概念。网络用语就可以视为其一,由于大众网民在网络聊天中比较喜欢使用[4],并且在使用的过程中增添了幽默风趣感,深受大众的喜爱,久而久之,大家就潜移默化地接受了这些浅显易懂的语言文字,并由线上交流使用到线下口语使用,这就体现了大众对通俗浅显易懂的语言文字接受能力较强,算是一种在网络文化中比较喜闻乐见的语言文字表达方式。可见,大众在短时间内可以快速地将网络流行用语传播、使用,说明它是易于接受的并被大众是理解的。

(三)开放的社会环境

当今世界经济全球化,文化多元化,语言的使用也深受其影响。在这个文化多元化,开放的社会环境大背景之下,语言在网络的使用过程中也是非常开放随心所欲的,所以就造成了网络用语较随意,在使用的过程中不会过多遵循语法规则、造词规则。随着社会环境开放的领域不断拓宽,人口迁徙,学习普通话的过程中语言变异和语言之间的接触也在所难免。方言与标准语的接触产生的网络流行用语、与英语接触产生的,等等。这都是由于日益开放的社会语言环境造成的。社会环境的开放,导致人们的语言习得渠道也会不断拓宽,在这不断拓宽的渠道中必然会受到变异的影响。

(四)网络影视媒介的影响力较大

如今网络已成为人们不可分割的一部分,无论是办公还是学习都不可能离开网络。所以说,一旦在网络上火热的传播的消息不需几十秒就被转发点赞传播。随着网络使用者越来越趋向于年轻化,上网人数逐年增加,现在的上网年龄段大到60岁,小到6岁,只要认识简单的字就可上网获取信息,或是通过语音获取信息。这就更加拓宽了获取网络信息的渠道。网络媒介的多样性为网络语言提供了快速传播的途径,使人们第一时间获取网络消息的同时也获得了其附带的网络新语。

结语

通过上文分析和问卷调查分析发现,网络用语变异主要体现在语音、语义、语法上的变异以及错误的翻译方法方面带来的变异,笔者又分析了造成网络用语变异的原因,分别从语言内部接触和语言环境两方面分析探讨出其变异的原因。网络用语近几年呈现的趋势不仅仅是为风趣幽默而出现,从侧面也可反映出对国家大事、国家政策的一种社会写照,更加活跃了社会气氛。但是网络变异的负影响也不可忽视,有些不符合语法规则的网络用语对于第二语言学习者肯定是不利的[5],对青少年的身心健康发展也是有一定影响的,所以我们为了形成健全的语言观,在使用网络用语时应尽量避免这些错误现象,还有也可加强网络技术规范,低俗粗鲁用语被有效地过滤清除。再者,公共场合标语使用、聊天用语都要使用规范用语。网络用语以其诙谐幽默调侃的方式出现在人们的生活当中,年年出现,年年也在消失,能被人们一直固定使用的少之又少,但是一些固定下来的某些句子还是有研究价值的,我们可借此研究并保存语言的多样性。[6]

[1]陈松岑.语言变异研究[M].广州:广东教育出版社,1999:35-55.

[2]张廷国,郝树壮.社会语言学研究方法的理论与实践[M].北京:北京大学出版社,2008:298.

[3]戴庆夏.社会语言学概论[M].北京:商务印书馆,2004:20-25

[4]王雁冰.社会语言学视角下的青少年网络语言分析[J].重庆理工大学学报,2013,(5):80.

[5]汪晨.社会语言学视角下的网络语言变异分析[J].南昌教育学院学报,2016,(2):23-26.

[6]王德亮,仲梅.网络语言:语言史上的一场革命[J].电子科技大学,2008(06):33-36.

H021

A

1671-6469(2017)-05-0085-06

2017-04-02

王彩云(1993-),女,新疆库尔勒人,新疆大学中国语言学院硕士生,研究方向:汉维翻译对比研究。

司马义·阿不都热依木(1978-),男,维吾尔族,新疆喀什人,新疆大学人文学院讲师,芬兰赫尔辛基大学博士,研究方向:维吾尔语方言的记录、描写与档案化。