解读中国刑事审前羁押实践

——一个比较法实证的分析

林喜芬

解读中国刑事审前羁押实践

——一个比较法实证的分析

林喜芬

羁押率高和羁押/诉讼期间合一是中国刑事审前羁押的两大特征。通过对全国和个别检察机关审前羁押率的分析,并将之与域外司法数据进行比对,可以发现:中国审前羁押率(捕诉率)自1997年至2016年呈现逐渐下降的趋势,但与国际刑事司法准则中“以羁押为例外”的法治原则相比,我国刑事审前羁押实践仍有进一步完善的空间。结合法律规范和一些二手文献,可以发现,我国羁押/诉讼期间合一的制度安排确实可能导致嫌疑人被“一押到底”,但零星的数据显示,我国刑事审前羁押的平均期间较之其他国家更短。仅作事实层面分析,这可能是因为“高羁押率”和“一押到底”客观上可迫使嫌疑人供述,进而促使刑事程序增速。

审前羁押; 高羁押率; 一押到底; 司法数据

一、引言:作为附属强制措施的审前羁押

在中国刑事诉讼法中,关于如何限制被追诉人的自由权,乃是一个较为复杂的问题。中国法定的强制措施共有五种,拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕。其中,拘传、取保候审、监视居住是限制公民人身自由的强制措施,而刑事拘留和逮捕是剥夺公民人身自由的强制措施。羁押并不是一种独立的强制措施,它是由逮捕的适用所带来的、持续限制被追诉人人身自由的当然状态和必然结果(陈瑞华,2001:99-111)。一般认为,拘留是公安机关、检察机关在紧急情况下对现行犯或重大嫌疑人采取的暂时剥夺人身自由的强制措施。值得注意的是,拘留也会引发一定期间的羁押,由于该羁押时间最长可以持续37日*公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》(2013年1月1日)第125条规定,“对被拘留的犯罪嫌疑人,经过审查认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批捕。在特殊情况下,经县级以上公安机关负责人批准,提请审查批准逮捕的时间可以延长一日至四日。对流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,经县级以上公安机关负责人批准,提请审查批准逮捕的时间可以延长至三十日。”,已经很难说这只是暂时性地剥夺人身自由,甚至可以说,公安机关*根据中国刑事诉讼法及相关司法解释,国家安全机关在侦查危害国家安全的犯罪案件、人民检察院在侦查职务犯罪案件、军队保卫部门侦查军队内部发生的刑事案件、监狱侦查罪犯在监狱内犯罪的案件等,可以行使类似于公安机关的拘留权。也有权决定羁押。而逮捕则是检察机关、法院对那些有证据证明有犯罪事实、可能被判处有期徒刑以上刑罚、采取其他强制措施不足以防止发生社会危害的嫌疑人,决定实施的剥夺人身自由的强制措施。限于篇幅,本文所关注的羁押问题主要是针对附着于逮捕的羁押问题,而不包括拘留导致的羁押问题。中国宪法第37条第1款规定“中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯”,同时第2款规定“任何公民,非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定,并由公安机关执行,不受逮捕。”刑事诉讼法进一步确立了“侦查中由人民检察院批准、决定逮捕”与“审判中由法院决定逮捕”的双轨制逮捕审查模式(刘计划,2012:122)。具体而言,在侦查阶段,公安机关和检察机关在各自负责侦查的案件中行使侦查权时,若需要逮捕嫌疑人均必须报请检察院的侦查监督部门审查决定*为了强化对职务犯罪案件逮捕环节的监督制约和业务指导,最高人民检察院出台了《关于省级以下人民检察院立案侦查的案件由上一级人民检察院审查决定逮捕的规定(试行)》。由此,自2009年9月1日起,全国大部分地区的检察机关开始实施省级以下(不含省级)检察院直接受理侦查案件由上一级检察院(侦查监督部门)审查逮捕的改革。;除此之外,如果犯罪嫌疑人在审前程序中未被逮捕,在审判阶段才发现需要逮捕,法院也可以在符合条件的情况下决定逮捕。由于审前程序中的羁押对审判环节的羁押起着前设和主导意义,因此,审前羁押问题也格外吸引学界的关注。

二、中国审前羁押率有多高:初步的估算

(一) 中国审前羁押率:两种定义及其计算方法

关于中国审前羁押率问题,此前的一些调研数据差异较大。除了调研区域和调研机关不一样之外*事实上,司法多元性在中国司法实践面相中乃是常见现象。He Xin的研究指出中国司法经费的收支体系存在东西部地区的差异性,参见Xin He(2009).Court Finance and Court Reactions to Judicial Reforms:A Tale of Two Chinese Courts.Law & Policy,31(4):463-486.Liu Sida的研究指出,不同地区之间的律师存在不同的流动模式,参见Sida Liu,Lily Liang & Ethan Michelson(2014).Migration and Social Structure:The Spatial Mobility of Chinese Lawyers.Law & Policy,36(2):165-194.左卫民教授的研究指出,同一省份不同区县的取保候审也存在巨大差异。参见左卫民(2007).侦查中的取保候审——基于实证的功能分析.中外法学,3:339-352.,还和学者所采取的定义不一样有关。一般而言,计算审前羁押率有两种定义:其一,所谓审前羁押率主要是指公安机关提请批准逮捕的案件被批准的比率,计算公式为“审前羁押率=检察机关批准逮捕数/公安机关提请批捕数”。例如,此前一系列实务资料显示我国审前羁押率高达80%以上,甚至在有些地区,在有些案件类型中,可以达到90%以上。即使是对未成年人犯罪案件,尽管中国对未成年人犯罪一贯实行“教育为主、惩罚为辅”的原则和“教育、感化、挽救”的方针,但有资料显示,检察机关批准逮捕的未成年人占公安机关提请逮捕人数的比例也接近90%(王守安,2010:50)。实务机关的一些研究显示,从全国范围来看,2012年刑事诉讼法实施后,2013、2014两年与2011、2012两年相比,不捕率只上升了4个百分点(孙谦,2015:7)。也有一些研究遵循该定义,但使用公安机关刑事拘留转逮捕的比率来大致估算,计算公式为“逮捕率=检察机关批准逮捕数/公安机关刑事拘留数”。例如,孙长永教授在研究中指出,新刑事诉讼法实施后东部地区的G 省B区、中部地区的H省Z区、西部地区第S省L区的刑拘转捕率分别为89.6%、54.34%、78.75%,较之刑事诉讼法修订前有所下降,但降幅有限*该数据来源,参见孙长永、武小琳(2015).新《刑事诉讼法》实施前后刑事拘留适用的基本情况、变化及完善.甘肃社会科学,1:166-170.。其二,所谓审前羁押率主要是指检察机关批准逮捕数与被起诉人数或被判决人数的比例,计算公式为“审前羁押率=检察机关批准逮捕数/公安机关移送审查起诉的人数”,或“审前羁押率=检察机关批准逮捕数/检察机关移送起诉的人数”。例如,陈卫东教授的调研报告中指出,胶东半岛的S省P市的逮捕情况就相对更符合少押慎押的理念,该市在2013年、2014年两年的批捕人数只分别占当年提起公诉人数的51.06%和50.79%*该数据来源,参见陈卫东(2016).刑事诉讼法实施状况研究调研报告(会议论文).北京:刑事诉讼法实施三周年回顾与展望研讨会.。另外,虽然采取了类似的定义,但不同学者也可能得出不同结论。例如郭烁教授指出,关于2012年刑事诉讼法修订之后的情况,研究者指出“羁押是一般原则”的现象并没有得到根本性扭转(郭烁,2014:86)。定义不一样,得出的结论也自然有区别。在本文中,笔者采用第二种定义方式。

关于中国审前羁押率(刑事案件中被追诉人在押比例)有多高这一问题,较好的计算方法应当是“羁押率=逮捕羁押人数/(逮捕羁押人数+未逮捕羁押人数)”,鉴于未逮捕数不易获得,一些学者曾利用《中国法律年鉴》中的数据,试图证明中国的审前羁押比例很高,通行的做法是将历年检察机关的逮捕数与法院的有罪判决数求比,得出接近甚至高于100%的数值,就据此推断中国的审前羁押比例很高*类似的研究,参见孙长永(2005).比较法视野中的刑事强制措施.法学研究,1:111-125.参见刘计划(2012).逮捕审查制度的中国模式及其改革.法学研究,2:122-142.参见万毅(2009).逮捕并非“打击刑事犯罪”的手段——检察机关不宜向人大汇报批捕人数.法学,2:150-155.。但是,这种计算方法可能存在一定的局限:第一,从刑事司法的运行实践看,逮捕之后,案件可能被起诉,也可能不被起诉(包括不起诉或被撤销案件或做其他变相处理*在侦查阶段,嫌疑人被逮捕后也有可能会出现撤销案件的情况;另外,在侦查实践中,对于一些侦查羁押案件后来由逮捕变更为取保候审等强制措施,这种变更为取保候审等强制措施的情形可能成为案件消化的特殊处理方式。);起诉之后,案件也可能被作出有罪判决和无罪判决,在中国,甚至还可能会存在检察院撤回公诉的情况。大致准确的计算方法应该是“羁押率=逮捕羁押数/(有罪判决数+无罪判决数+撤诉数+不起诉数+逮捕后撤销案件数+变相处理的案件数)”,虽然有罪判决数和无罪判决数可以从年鉴中找到,但撤诉数、不起诉数、逮捕后撤销案件数和变相处理的案件数都是较不确定的未知数,因此,将这些不确定因素完全化约掉的做法并不科学。第二,承接第一,实际上,即使得出捕判率较高的数值也并不具有说明羁押率高的意义,因为很可能因为不起诉数、无罪判决数足够大,而使得“逮捕羁押数/有罪判决数”的数值足够大,甚至远大于1。例如,假设某国在一段时期逮捕羁押数是100,未羁押数是100,这些案件被作出起诉决定的80件,作出不起诉决定的120件,被起诉的案件中被定罪的有一半,是40件,未被定罪的有一半,也是40件。如果按照“羁押率=逮捕羁押数/有罪判决数”,则得出羁押率为100/40=250%的结论,这不好解释。实际上,该国这段时期的羁押率为“逮捕羁押数/(逮捕羁押数+未逮捕羁押数)=100/(100+100)=50%”。第三,判决数隶属于审判环节,与逮捕羁押数之间还间隔着公诉环节,用求取捕判率的方法估算羁押率较为间接,不如直接考察逮捕环节与公诉环节之间的数据。

(二) 本文的计算方法:捕诉率

为此,本文将采取逮捕环节与公诉环节的数据进行分析。此前已有研究采取捕诉率来估测中国的审前羁押率(陈永生,2013:17-35),这一方法较之诉判率的计算方法更直接些,但是,直接用“逮捕羁押数/提起公诉数”得出羁押率似乎仍可以再改进。大致精确的计算方法应当为:羁押率=逮捕羁押数/(提起公诉数+不起诉数+逮捕后撤销案件数+变相处理的案件数),因为“(逮捕羁押数+未逮捕羁押数)=(提起公诉数+不起诉数+逮捕后撤销案件数+变相处理的案件数)”,因此,直接用“逮捕羁押数/提起公诉数”计算,当“不起诉数和逮捕后撤销案件数+变相处理的案件数)”比较大时,可能得出羁押率偏高的结论,同样的以上面的假设为例,这样计算的羁押率可能是100/80=125%,而实际仅为50%。考虑到逮捕后撤销案件数和变相处理的案件数在实践中并不多见——相对较多的撤销案件或变相处理发生在刑拘阶段或刑拘前阶段(左卫民,2007:339-352),因此,本文的计算公式为:

羁押率≈逮捕羁押数/(提起公诉数+不起诉数)

当然,由于我国不起诉数在年鉴中也并不易获得,因此,在具体操作时,我们会根据中国实践中的一些间接数据来近似计算。对于不起诉率,1996年修订的刑事诉讼法颁布实施两年后,最高人民检察院发文对不起诉率的控制范围作出明示或默示的规定*具体而言,1998年最高人民检察院即发文控制不起诉率,2001年最高人民检察院印发《人民检察院办理不起诉案件质量标准(试行)》和《人民检察院办理起诉案件质量标准(试行)》明文规定了不起诉错误和不起诉质量不高的情形,实际上是变相地对检察机关的不起诉裁量权做出了限制。2005年制定的《检察机关办理公诉案件考评办法(试行)》明文要求自侦案件、破坏社会主义市场经济秩序和普通刑事案件的不起诉率不能高于12%、7%、2%,2007年最高人民检察院将修订了上述两项《标准》,取消对不起诉率的明文控制。,基层检察机关也都规定了针对不起诉率的考核要求,这使得实践中检察院的不起诉率一直在低位徘徊,这使得检察机关(人员)在对案件拟作不起诉处理上始终保持非常谨慎的态度,唯恐被认为是执法不严、放纵犯罪。以1997年到2000年之间的不起诉率变化为证,1997年全国检察机关不起诉率是4.2%,到了1998年、1999年和2000年则迅速下降到了2.5%、2%和2%(唐亲,2014:1)。其他一些实证数据显示,某市2003-2006年全年不起诉比率不到1%,以2007年为界,2007年以后,不起诉案件的案件数与人数均有明显增加。但就总量而言,即使在2007年以后,不起诉案件的件数和人数依然明显偏低,占全年审结案件总比例最高不到4%(成懿萍,2011:74)。为此,本文在数据处理时,(1)1997-2000年有间接数据的,不起诉率采间接数据;(2)2001-2006年,估算为1%~2%;(3)2007年之后,由于明示的对不起诉率的限制取消,这可能导致各地不起诉率上升,估算为4%~5%。基于上述方法,可以得出表1中的审前羁押率数据,即1997年至2007年之间,审前羁押率大致在90%~80%之间波动,并逐渐降低;2008年至2011年之间,审前羁押率大致在80%~70%之间波动,并逐渐降低。2012年之后,审前羁押率跌破70%。对于这一数据,可能的质疑是以上数据均来源于《中国法律年鉴》和最高人民检察院的公报,且中国这一整体甚为庞大,既包括了各地区检察院的情况,也包括了各层级检察院的情况,内部存在着很不均衡的特点。可以说,这既是宏观研究的长处——发现全局概况与总体趋势,也是宏观研究的弱项——无法透视局部细节和微观场景。

表1 全国检察机关逮捕数与检察机关审查起诉数暨审前羁押率表(1997-2016年)

为此,笔者专门考察了H市F区检察机关2004年至2014年的审查逮捕数作为辅证。F区检察院是东部沿海城市的一个基层检察院,所处的F区是城乡结合区域。F区检察院的数据显示(如表2所示),第一,在基层地区,各年份的审前羁押率可能会波动非常大,例如,2008年F区的审前羁押率高达91%,不仅高于上一年度10%左右,而且也高于下一年度15%左右。这可能与某些年份特殊的政法任务有关。第二,针对特定调研对象的研究还经常需要面对个别年份或类别事项残缺的现象,例如,F区就存在2005年、2006年和2011年检察院批准、决定逮捕人数和公安局移送起诉人数的数据缺失情况。第三,基层地区的审前羁押率数据虽然存在一个总体趋低的走势,但却并未呈现出逐年降低的态势。第四,该基层检察院审前羁押率的总体趋势与中国所有检察机关的总体趋势是基本吻合的,而且,截至2012年以后,审前羁押率已经不足70%(如图1所示)。

表2 H市F区检察机关逮捕数与审查起诉数暨审前羁押率表(2004-2015年)

图1 全国/F区刑事审前羁押率

(三) 中国审前羁押率的评析:与域外数据的比较

尽管近年来中国审前羁押率已降至60%左右,个别检察院降低至70%左右,但当前这一比率与国际上通行的刑事司法准则相比仍存在一定背离。对于审前羁押而言,联合国《公民权利与政治权利国际公约》第9条规定:“等待审判的人被置于羁押状态不应当是一般的原则,但是释放时可以附加担保在审判时或司法程序的其他阶段出庭或者在案件需要的情况下于执行刑罚时到场的条件。”联合国人权事务委员会在关于该条规定的“一般性评论”中明确指出:“审前羁押应是一种例外,并尽可能的短暂。”*相关文件,参见UN Human Rights Committee(HRC)(1982).CCPR General Comment No.8:Article 9(Right to Liberty and Security of Persons).Refworld:http://www.refworld.org/docid/4538840110.html.2017-06-21.联合国大会1988年12月9日通过的《保护所有遭受任何形式羁押或监禁的人的原则》第39条规定:除了在法律规定的特殊案件中,经司法机关根据司法利益决定羁押的以外,被追诉者有权在等待审判的过程中被释放。联合国大会1990年12月14日批准的《非拘禁措施最低限度标准规则》第6.1条也规定:“在适当考虑对指控犯罪的调查以及对社会和被害人的保护的同时,审前羁押应当作为刑事程序中的最后手段加以使用。”这些规定均表明,犯罪嫌疑人和被告人在判决以前的等待过程中不被长时间地剥夺人身自由应当是一种原则,而未决羁押只是万不得已的情况下才能采取的例外措施。

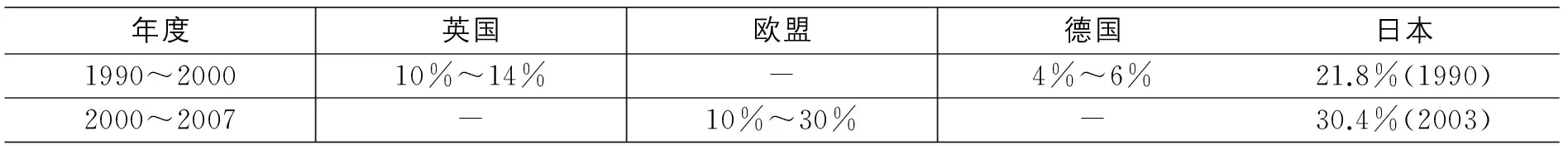

除了理念上的差异之外,我们还可以从不同时期的跨国数据比较中看到中国审前羁押率与域外主要法治国家之间的差异。就主要法治国家的操作实践看,无论是在20世纪90年代,还是在21世纪以来,其审前羁押率普遍没有超过50%,大多在10%至30%之间。其一,20世纪90年代的数据显示,各主要法治国家有着较低的审前羁押率。英国自《1976年保释法》实施以后,羁押候审的比例大幅度下降,1990年降至10%,其后虽有一定程度的回升,但最高年份2000年也只有14%(麦高伟、威尔逊,2003:110)。德国的前西德各州,2000年全年只有36000人受到审前羁押,大约占刑事法院判决人数的4%,如果排除违警罪,被审前羁押的嫌疑人比例大约是6%(魏根特,2004:95)。在日本,1990年未决羁押率为21.8%。如果对不同种类犯罪分别计算的话,未决羁押率最低的是盗窃罪,只有14.2%;最高的是毒品犯罪,为63.9%(西原春夫,1997:326)。其二,进入21世纪,欧盟主要法治国家的审前羁押率仍保持低位状态。欧盟委员会曾对27个成员国自1999年至2007年9年间的未决羁押率进行统计。统计结果表明,欧盟成员国未决羁押率通常都在10%至30%之间,超过40%的很少,超过50%的凤毛麟角。在欧盟各国中,未决羁押率最高的是意大利:2007年高达60.4%,另有两年(1999年、2006年)超过了50%,分别为50.4%、56.9%,其他年份都低于50%。未决羁押率最低的是芬兰:2001年最高,为16.9%;2003年最低,仅12.1%(Kalmthout,Knapen & Morgenstern,2009:42)。日本法务省《犯罪白皮书》显示,在2004年,日本各地检察机关处理的刑事案件(不含与交通有关的过失罪和违反道路交通规则的犯罪)中,犯罪嫌疑人的逮捕率(arrest rate)仅占31.8%,2005年和2006年的逮捕率分别为31.7%和30.0%。后续年份的逮捕率也大致如此*相关数据,参见日本历年的犯罪白皮书(2015).日本法务省网站:http://www.moj.go.jp/housouken/houso_hakusho2.html.2017-06-21.。

表3 主要法治国家或区域的审前羁押率情况

上述数据虽然体现的是域外主要法治国家在20世纪90年代和21世纪以来的审前羁押实践运行情况,但是,我们在得出“中国审前羁押率明显要高于主要法治国家的审前羁押率”的结论之前,也需要注意到:其一,中西方犯罪概念的差异可能会影响审前羁押率的对比。如果在案件基础上加入数量较大的治安案件,中国的审前羁押率可能会有所降低。但是,上述数据中,德国和日本在去除了违警罪之后的审前羁押率仍然远低于我国,这也说明我国审前羁押在贯彻国际上“不羁押为原则,羁押为例外”理念上,仍有较长的路要走。

其二,在比较法中,经常被作为法治发达国家典范的美国的审前羁押情况并不乐观,也许是法治发达国家中未决羁押率最高的。考虑到美国联邦司法系统的刑事犯罪都相对较重,因此,与中国的情况具有一定的可比性。据美国联邦司法部的统计数据显示,从1995年至2010年,联邦司法系统的犯罪嫌疑人的审前羁押率从59%上升至76%*该数据来源,参见U.S.Department of Justice Office of Justice Programs Bureau of Justice Statistics(2013).Pretrial Detention and Misconduct in Federal District Courts,1995-2010,U.S.Department of Justice Office of Justice Programs Bureau of Justice Statistics.Pretrial Justice Institute:http://www.pretrial.org/download/research/Pretrial%20Detention%20and%20Misconduct%20in%20Federal%20District%20Courts,%201995-2010%20-%20Cohen%202013.pdf.2017-06-21.。在这一背景下,受美国联邦司法部的委托,美国联邦羁押管理办公室还曾对美国联邦司法系统自2001年10月1日至2007年9月30日适用审前羁押的565178件刑事案件进行分析,提议建立审前羁押风险评估机制,以有效降低审前羁押率(Nostrand & Keebler,2009:1-5)。然而,从上述数据看,似乎效果也并不明显。具体而言,暴力型、毒品性、携带武器等犯罪的审前羁押率基本维持在70%~90%之间,移民犯罪的审前羁押率更是高达95%以上;相反,财产类犯罪和公共秩序类犯罪的审前羁押率相对较低,维持在30%~50%之间*该数据来源,参见U.S.Department of Justice Office of Justice Programs Bureau of Justice Statistics(2013).Pretrial Detention and Misconduct in Federal District Courts,1995-2010,U.S.Department of Justice Office of Justice Programs Bureau of Justice Statistics.Pretrial Justice Institute:http://www.pretrial.org/download/research/Pretrial%20Detention%20and%20Misconduct%20in%20Federal%20District%20Courts,%201995-2010%20-%20Cohen%202013.pdf.2017-06-21.。

其三,中国的审前羁押率还存在以下两个值得进一步改善的地方:与总人口的比例以及针对特定人群的羁押比例。域外考察一国审前羁押率的方法还有以下两种*此外,还有一种常见的方法,即计算羁押人数占一国司法系统总关押人数的比率。由于我国监狱在押人数不易获得,因此,在此不论及。:一是羁押人数占一国总人数的比率。据一项实证研究报告显示,2013年全世界平均每10万人中被审前羁押的人数为50.4,中国为66.6,中国高于欧洲、大洋洲,也高于世界平均水平和亚洲平均水平(如图2)。该项指标表明,我国审前羁押率还是要高于主要的法治国家*德国的指标是13.7,日本最少为5.5。该数据来源,参见Open Society Justice Initiative(2014).Presumption of Guilt:The Global Overuse of Pretrial Detention.Open Society Foundations:https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/presumption-guilt-09032014.pdf.2017-06-21.。同时应注意,美洲是例外,其中,美国此项指标远高于中国及世界其他区域的情况*该数据来源,参见Open Society Justice Initiative(2014).Presumption of Guilt:The Global Overuse of Pretrial Detention.Open Society Foundations:https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/presumption-guilt-09032014.pdf.2017-06-21.。二是一国司法系统特定人群的羁押比率。在我国,实践中适用何种强制措施,与“外来人员”即“户籍”这个刑事诉讼的法外因素有着很大的关系。有学者的实证研究表明,2010-2013年4月,S省C市Q区人民检察院审查起诉的被告人中本地人员羁押率基本保持在80%上下,而外地户籍犯罪嫌疑人羁押率则要高出大概10%,最高达到94.2%(郭烁,2014:88)。2012年刑事诉讼法修订后,很多地方的羁押必要性审查试点改革,也确实是把降低外地人口的审前羁押率作为重要的改革初衷和改革成效的落脚点(林喜芬,2015:170-171)。然而,值得注意的是,这似乎是域外其他主要国家审前羁押中普遍存在的问题,由于欧洲国家的国土面积相对较小,且人口的国际、区际流动比较频繁,移民问题在欧洲国家变得日益重要,因此,欧洲国家的刑事司法体系普遍比较关注移民犯罪问题。这些国家审前羁押的犯罪嫌疑人中外国人的比例也显得非常高,如图3所示,卢森堡和希腊最高,前者高达85%,后者也高达64%;德国和西班牙也维持在40%~50%左右,爱尔兰、荷兰、捷克维持在20%左右,意大利、英格兰和威尔士分别为16%和13%*该数据来源,参见Fair Trial International(2011).Detained without trial:Fair Trials International’s Response to the European Commission’s Green Paper on Detention(2011),Appendix II.Fair Trials International:https://www.fairtrials.org/documents/DetentionWithoutTrialFullReport.pdf以及JUST Newsroom:http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/files/110510/appendix_2_-_comparative_research_en.pdf.2017-06-21.。

图2 世界主要区域/国家审前羁押占总人口的比率(2013)(单位:每10万人)

图3 主要国家/地区针对外国犯罪嫌疑人的审前羁押比例

第四,中国审前羁押率逐年降低的原因,目前尚不完全确知。可能的推测有以下几个:其一,从理念层面讲,自20世纪90年代以来,以1996年和2012年两次刑事诉讼法修订为契机,理论界对中国审前羁押率高所引发的危害,以及“以捕代侦”等实践弊病,持续了近20余年的批判,实务界在理论界和社会各界的批评下也持续自省,最终,外部的法治话语和内部的改革自省可能在降低审前羁押率方面起着作用。其二,从制度层面讲,2012年刑事诉讼法对逮捕条件的细化、对羁押必要性审查等制度的构建一定程度上限制了过度逮捕,尤其是不符合必要性条件而逮捕的情形。其三,从政策层面讲,对保障未成年犯罪嫌疑人权益的强调,对未成年犯罪嫌疑人“严格适用强制措施”的操作要求*我国2012年《刑事诉讼法》专门设置了未成年人刑事案件诉讼程序。第269条第1款规定:“对未成年犯罪嫌疑人、被告人应当严格限制适用逮捕措施。人民检察院审查批准逮捕和 人民法院决定逮捕,应当讯问未成年犯罪嫌疑人、被告人,听取辩护律师的意见。”,很大程度上降低了未成年犯罪嫌疑人的羁押率。例如,2014年静安区检察院未成年人案件非羁押率为71.4%,长宁、浦东、金山、闸北、崇明的非羁押率均在50%以上。上海市嘉定区检察院2013年以来贯彻“少捕、慎捕”方针,将提高涉罪未成年人的非羁押率前移至拘留阶段,未成年人刑事案件审前非羁押率达47%(张栋,2015:826-827)。其四,从犯罪圈变迁的角度讲,2011年《刑法修正案(八)》颁布以后,盗窃罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、抢夺罪等罪名的入罪门槛降低,同样引人注目的是,增加了法定最高刑只达到拘役的危险驾驶罪。正是由于立法上的这种调整,导致“醉驾”案件、扒窃案件和寻衅滋事案件成为基数较大的案件类型(梅传强,2014:32),这些案件在实践中填充着一定比例的不羁押率。其五,从微观绩效机制层面讲,近年来,实务界在内部工作绩效考核方面对不捕率指标有了一定的松动,不再过度强调降低不捕率*最近的一些研究对此有一定证实,参见马静华(2015).逮捕率变化的影响因素研究——以新《刑事诉讼法》的实施为背景.现代法学,3:123-136.,这很大程度上影响着基层一线检察人员的司法行为。从全国的数据来看,2012年应该是一个较为明显的分水岭,自该年之后,刑事审前羁押率跌破了70%。从上面几种原因来看,至少刑事法的变迁(刑诉法的最新一次修订和刑法第八修正案的颁布)均发生于2012年。

三、如何评价中国审前羁押的“一押到底”

(一) “羁押/诉讼期间合一”与“一押到底”

从制度规范上讲,中国的审前羁押还表现出“羁押期间长”和“一押到底”的特征。从中国刑事诉讼法中关于逮捕后侦查羁押期间的规定来看:(A)一般重罪在逮捕后的侦查羁押期限最长可以达到5个月,即一般不得超过2个月;案情复杂、期限届满不能终结的案件,经上一级检察院批准,可以延长1个月;经省级检察院批准或决定,可以再延长2个月。(B)如果是特别重罪,最长可以达到7个月,即可能判处十年有期徒刑以上刑罚,经省级检察院批准,可以在(A)情况的基础上,再延长2个月。(C)如果是案情或嫌疑人情况特殊(发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的,自发现之日起重新计算羁押期限。不讲真实姓名、住址,身份不明的,经县级以上公安机关负责人批准,羁押期间从查清其身份之日起计算),还可以暂停计算,使得羁押期间的初始点待定。由此可见,审前羁押基本上依附于整个刑事追诉活动,在检察院对逮捕作出批准或决定之后,羁押期间是伴随着诉讼的进程而往后顺延,即诉讼进行多久,被追诉人就被羁押多久(陈瑞华,2001:99-111)。这就是所谓的“一押到底”的现象或特点。

换言之,除了(C)所涉及的情形,嫌疑人被逮捕之日就是被羁押的起始日,除了有严重疾病或怀孕等特殊情况,案件的诉讼终结之日可能才是被羁押的终结之日。因此,如果要计算中国犯罪嫌疑人在审前程序中的被羁押期间,不仅要计算逮捕之后的侦查羁押期间,还要计算检察院的审查起诉期间,两者的“和”才是审前羁押的期间。针对检察院的审查起诉期间,中国刑事诉讼法的规定,人民检察院对于公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。也就是说,被追诉人在审查起诉期间被羁押的时间大致为1~1.5个月。这样一来,中国犯罪嫌疑人若犯一般重罪,审前羁押期间可长达5+(1~1.5)=6~6.5个月;若犯特殊重罪,审前羁押期间可长达7+(1~1.5)=8~8.5个月。

值得注意的是,中国的刑事诉讼程序还可能出现“回流”或“倒转”现象,也就是说,诉讼期间虽然仍处于审前程序,但诉讼期间却可能长于上述情况。具体而言,人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。例如,一个人在被检察院审查起诉期间,检察院审查了1个月,认为需要延长,延长了半个月,然后,认为有必要退回公安机关补充侦查,并将案件退回公安机关;公安机关补充侦查了1个月,重新移送检察院审查起诉;检察院重新计算审查起诉期间,审查了1个月之后,认为需要延长,又延长了半个月,然后,检察院认为仍有必要退回公安机关第二次补充侦查,并将案件退回公安机关;公安机关进行第二次补充侦查并用足了1个月的补充侦查期间,然后,重新移送检察院审查起诉;检察院重新计算审查起诉期间,审查了1个月,认为需要延长,延长了半个月,最后做出起诉或不起诉决定。这样一来,整个审查起诉期间就可能长达(1+0.5)+1+(1+0.5)+1+(1+0.5)=6.5个月。在此情况下,中国犯罪嫌疑人若犯一般重罪,审前羁押期间可长达5+6.5=11.5个月;若犯特殊重罪,审前羁押期间可长达7+6.5=13.5个月。

当然,上述均是基于制度上的理论分析,在实践中,审前羁押不可能都这么长,甚至不像学理界一般想象的那样长。从实践的角度讲,基于2005的一项针对中国S省刑事诉讼运行机制的实证研究,其结论显示,2004年度S省N县、Y区、J区公安局侦查的案件,平均逮捕羁押期间为25.8天、42.4天、52.2天,平均逮捕羁押期间为40.1天。这其中,S省乃是中国的人口最多的省份之一,而N县、Y区、J区在样本上分别代表了S省经济上欠发展、中等发展和发展最好的区县,因此,样本具有较强的代表性(如表4所示)(左卫民、马静华,2007:77)。根据针对S省另一项关于审查起诉活动耗时的实证研究表明,大约在20天左右。这样一来,粗略计算,中国审前程序中犯罪嫌疑人被羁押的平均期间大约为40.1+20=60.1天(如表5所示)*参见王昕(2010).公诉运行机制实证研究——以C市30年公诉工作为例.北京:中国检察出版社:156-160.需要指出的是,该实证研究所基于的样本量较为有限,但鉴于该作者乃是一位有着20年以上侦查办案和检察办案的经验,因此,这一平均估量即使不作为定量数据,也可以作为定性数据来使用。。显然,60天与6.5个月或11.5个月存在较大悬殊,对此实证状况,理论上可以做出以下解释:之所以实践中会比一般设想的羁押期间更短,主要是因为侦查阶段的活动没有使用完法律规范上可以享有的所有办案期间,与此同时,检察机关在审查起诉阶段的活动也并没有使用完法律规范上可以享有的所有办案期间,从而导致嫌疑人在审前程序中的羁押期间大幅度缩短了。当然,必须承认的是,制度上所规定的办案期间与羁押期间合一的现象,即“一押到底”,在实践中仍然是普遍存在的,只是因为办案快了,办案期间似乎短了,所以羁押期间才变短了。换言之,嫌疑人被羁押期间的长短主要还是仰赖于办案机关推进刑事诉讼快慢,而非“嫌疑人是否值得或有必要羁押如此长时间”等其他因素。

表4 S省N县、Y区、J区公安局2004年侦查的案件平均逮捕羁押期间情况

表5 S省C市检察机关审查起诉期间的实际办案耗时情况(1979-2007年)

(二) 中国审前羁押“一押到底”的评析:与域外数据比较

在其他主要法治国家,刑事审前羁押在制度规范上虽然不像中国一样“一押到底”,但是,实践中的羁押期间却较中国而言更长。具体而言:

一方面,在主要的法治国家,包括美国、英国、德国、法国、日本,均存在针对羁押(包括审前羁押)的后续审查机制。也就是说,羁押期间也并不依附于诉讼期间,并不会随着诉讼的进行而相应顺延,被追诉人被羁押之后,在相应的时间内,司法机关仍需要对是否有必要对被追诉人继续羁押进行审查。以德国为例,不仅有权决定羁押的法官需要定期对羁押的必要性进行审查,而且,被羁押人也可以基于法定的事由而行使诉权,向有权决定羁押的法官提出解除羁押的申请,对此,法官需要启动听证式审查程序并作出是否继续羁押的决定(郎胜,2006:12)。

但是,另一方面,在这些国家的实践中,嫌疑人在审前程序中被羁押的期间却相对较长,这一点并不比中国的审前羁押实践显得更好。2003-2004年,在美国联邦司法系统中,犯罪嫌疑人审前羁押期间平均108天*该数据来源,参见U.S.department of Justice(2006).Compendium of Federal Justice Statistics,2004.Bureau of Justice Statistics:55.;根据欧盟委员会在2003年调查的情况显示,25个欧盟成员国中的19个,审前羁押的平均长度是167天或5.5个月*相关数据,参见European Commission(2006).Accompanying document to the Proposal for a Council Framework Decision on the European supervision order in pre-trial procedures between Member States of the European Union.European Commission:http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2006/sec_2006_1079_en.pdf.2017-06-21.。几乎可以确定的是,全球的平均水平应该大于欧盟国家的长度,南美洲、非洲国家的审前羁押期间情况确实不容乐观(Kempen,2012:20-25),有些国家的审前羁押情况甚至极为糟糕,例如,尼日利亚审前羁押的平均长度长达3.7年(Nwapa,2008:86)。最新的关于欧洲国家和南非等国家的调查数据显示,在2010年,欧洲理事会中的27个国家,平均审前羁押期间为4.8个月或者约146天*该数据来源,参见Marcelo F.Aebi & Natalia Delgrande(2013).Council of Europe Annual Penal Statistics(SPACe I),Survey 2011.Advancing Corrections:Journal of International Correction and Prisons Association:http://www3.unil.ch/wpmu/space/2013/04/space-i-space-ii-2011-available-online-under-embargo-until-10-00-am-centraleuropean-time-3-may-2013/.2017-06-21.。该欧洲理事会的调查报告不包括英格兰和威尔士、乌克兰,另有数据显示,2009年英格兰和威尔士的犯罪嫌疑人平均审前羁押期间为105天*该数据来源,参见Prison Reform Trust(2011).Innocent Until Proven Guilty:Tackling the Overuse of Custodial Remand,October 2011.Prison Reform Trust:http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Remand%20Briefing%20FINAL.PDF.2017-06-21.;乌克兰的平均审前羁押期间为6个月*该数据来源,参见Penal Reform International(2011).Interim evaluation-Ukraine Support to Penitentiary Reform project,August 2011.Penal Reform International:https://www.penalreform.org/resource/interim-evaluation-ukraine-support-penitentiary-reform/.2017-06-21.;2012年,南非犯罪嫌疑人平均审前羁押期间大约是177天*该数据来源,参见National Treasury(South Africa)(2012).Estimates of National Expenditure 2012(abridged version).Estimates of National Expenditure 2012:http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2012/ene/ FulleNe.pdf.2017-06-21.。因此,单纯以个别省份审前羁押平均期间的数据来看,该平均期间并不长于世界平均水平,甚至还短于欧美发达国家的水平(如图4所示)。

图4 世界主要国家与中国(以个别省份为例)审前羁押平均期间的数据图注:荷兰a:一审由独任警察司法官法庭(a single police judge court)审理的案件;荷兰b:一审由三名法官组成的合议庭(a three-judge court)审理的案件;英国:英格兰和威尔士

四、“高羁押率”“一押到底”与“较短羁押期间”的关系

深入地透视,中国刑事司法中的“审前羁押率高”和“一押到底”的特点与“较短的羁押期间”之间可能有着内在的逻辑关系,仅从发生学的角度讲,“高羁押率”和“一押到底”对嫌疑人的潜在威慑客观上可能导致羁押期间变短。

由于刑事证据的获取是一项复杂、艰难的行动,而在证据种类中,最能直接证明案件情况的无疑是被追诉人的口供。审讯学专家Richard A.Leo曾指出,狡辩和推脱乃是人的天性,也是犯罪嫌疑人经常采取的应对策略(Leo,1992:35-54),在前述针对S省的实证调研中,研究者对S省J区、N县、Y区犯罪嫌疑人在侦查阶段的认罪率做了考察。由于侦查实践的封闭性,该课题的研究人员无法对讯问活动进行“在场式”的跟踪实证,只能通过对《讯问笔录》记载的内容来分析犯罪嫌疑人的认罪情况。统计结果表明,犯罪嫌疑人在侦查阶段的认罪率极高,J区、N县、Y区分别为100%、98.39%、98.35%,三个区县的平均认罪率也高达98.91%(刘方权,2007:97-98)。这其中,除了较长时间的讯问、较高强度的讯问之外,羁押环境就成为其中非常关键的要素。对此,一些一线刑警指出,“让嫌疑人意识到一旦被逮捕,基本上就会一押到底;一旦被逮捕,就基本上会被定罪。这对嫌疑人是有很大威慑的。这让嫌疑人明白‘坦白交代以获得公安司法机关一定程度上的宽大处理’对他/她来讲是有利的。相反,如果采取逮捕以外的措施,比如取保,嫌疑人就会认为你的证据不充分,追究不了他/她,这样一来,你就很难得到他/她的口供了。”2013年的一项实证研究再次表明在我国侦查实践中,犯罪嫌疑人有罪供述率高达到95%以上,该项调研对象某市检察院以及下辖的A区检察院侦查终结移送起诉的案件中,通过讯问(包括总结性侦讯和补充性侦讯)获取有罪供述的案件均达移送起诉案件的100%,该市B区公安机关和C区公安机关侦查终结移送起诉案件中的有罪供述案件比例也达到了95%以上(牟军,2013:200-225)。这也就是说,高羁押率和一押到底对嫌疑人的威慑,客观上较容易获得嫌疑人的认罪态度以及积极配合的态度,有利于侦查破案。破案变得更容易了,审前程序(侦查环节和审查起诉环节)中耗费的时间自然就变得相对较短了,案件很快就被移送到下一个阶段——审判环节。

相反,在上述其他法治国家中,嫌疑人在侦查阶段的认罪率似乎并不高。以英国为例,Gudjonson在1992年的实证研究显示,英格兰警察讯问所获得的认罪率在40%~50%之间(Gudjonson,1992:324)。针对被逮捕的嫌疑人,英国内政部在1998年出版的一份研究报告中表明,在4250名被逮捕的嫌疑人中,大约有50%在讯问中认罪。另据Paul G.Cassell 和 Bret S.Hayman的一项实证研究表明,在美国的219名犯罪嫌疑人中,共有152名犯罪嫌疑人在经“米兰达警告”后放弃了沉默权,接受了警察的讯问。针对接受讯问的这些犯罪嫌疑人,其中,在羁押状态下的102名犯罪嫌疑人中,有58名犯罪嫌疑人认罪,另有44名犯罪嫌疑人不认罪,认罪率为56.9%;在未羁押状态下的50名嫌疑人中,有15名嫌疑人认罪,另有35名嫌疑人不认罪,认罪率为30%。犯罪嫌疑人的总体平均认罪率为47.7%(Cassell & Hayman,1996:839-931)。对此,虽然没有确切的证据显示,欧美国家的犯罪嫌疑人在审前程序中的羁押时间与其侦查程序中的认罪率低有直接的关联关系,同时,也没有确切的证据显示,这些国家的犯罪嫌疑人在侦查阶段的认罪率低与嫌疑人不存在高羁押率和一押到底的情况有关,但至少可以推测两者之间存在一定的联系。从英美嫌疑人的认罪情况看,其总体认罪率要远低于中国被羁押嫌疑人的认罪率,而且可以推测中国“一押到底”的羁押实践给嫌疑人的认罪压力要大于英美“非一押到底”的羁押实践。鉴于认罪率高更有利于侦查破案,因此,一定程度上,高认罪率乃有利于减少审前程序的存续期间。而低羁押率一定程度上可能降低认罪率,低认罪率也一定程度上意味着审前程序的存续期间更长。尽管在英美审前程序的存续期间与羁押期间不完全吻合,但在侦查机关无法破案的情况下,考虑到同案犯尚未到案,可能存在串供或嫌疑人毁灭证据等潜在风险,继续羁押就会成为必要。除此之外,我们还可以观察另一个认罪率很高的国家——日本,高认罪率也是日本刑事司法的重要特征(Johnson,2002:243-276),而日本犯罪嫌疑人的审前羁押期间就相对更短,起诉前的最大羁押期间为10日,在经检察官申请,法官可以对其延长10日,再加上,此前拘留之后的72小时,总共的最大羁押期间为27日。在此期间,检察官必须将犯罪嫌疑人起诉到法院,否则就必须将其释放(UNAFEI,2011:Chapter 4)。与我国类似,日本犯罪嫌疑人在羁押期间所承受的羁押强度较大,通常是被羁押在警察的代用监狱(policejails)而非专门的羁押场所中。反过来,较短的羁押期间也迫使侦查人员强调口供的重要性,并追求获取口供,从而导致认罪率高和高强度的羁押环境和讯问手段。可见,这也一定程度上说明了日本的羁押强度、认罪率与羁押期间之间的关系。

从上述关于羁押期间的实证数据看,我们可能要得出我国刑事诉讼运行周期相对较短,刑事司法人员办案效率相对更高的结论。但是,这种所谓的“高效率”可能更多意味着程序简化、保障缺位和流转速度快,并不意味着刑事司法机关的办案质量更好。因此,一些学者批评中国刑事诉讼程序太过简洁,犹如“流水作业”一般(陈瑞华,2000:24-34)。相反,过度追求高认罪率,虽然缩短了办案周期和羁押期间,却很大程度上抑制了被追诉人基本权利的行使,也进一步滋生了较多的刑讯逼供等程序违法行为,导致一系列冤假错案发生(林喜芬,2011:71-80)。这也充分体现着刑事司法的吊诡面相:一方面,我们也许应当庆幸刑事诉讼法中“一押到底”的制度规定因程序的高速运转并未导致嫌疑人被羁押过久,但另一方面,我们也需要进一步思考这种高速运转背后的机理以及所牺牲的程序价值。

值得指出的是,本文是针对中国审前羁押实践的一个初步解读,结论可能受到以下因素的影响:其一,全国审前羁押率的分析受制于数据本身的可靠性以及一些计算公式中省掉或近似的数据,不一定准确。全国范围的数据趋势可能掩盖很多地区的具体差别。其二,F区检察院的数据情况有较多缺失,只能供一般性参考。其三,刑事程序流转的分析乃是基于二手数据且来源较单一。其四,从比较法的角度讲,因为数据可得性问题,无论是中外刑事审前羁押率的比较,还是中外刑事审前羁押期间的分析,都可能存在比较的时间不够对称,数据的时间不够及时等问题。未来的研究还可以在这些方面做进一步的更新和推进。

[1] 陈瑞华(2000).从“流水作业”走向“以裁判为中心”——对中国刑事司法改革的一种思考.法学,3.

[2] 陈瑞华(2001).审前羁押的法律控制:比较法角度的分析.政法论坛,4.

[3] 陈永生(2013).逮捕的中国问题与制度应对:以2012年刑事诉讼法对逮捕制度的修改为中心.政法论坛,4.

[4] 成懿萍(2011).刑事不起诉率偏低之实证分析:以某地2003-2010年刑事不起诉案件为分析对象.中国刑事法杂志,8.

[5] 郭 烁(2014).徘徊中前行:新刑诉法背景下的高羁押率分析.法学家,4.

[6] 郎 胜(2006).欧盟国家审前羁押与保释制度.北京:法律出版社.

[7] 刘方权(2007).认真对待侦查讯问——基于实证的考察.中国刑事法杂志,5.

[8] 刘计划(2012).逮捕审查制度的中国模式及其改革.法学研究,2.

[9] 林喜芬(2011).转型语境的刑事司法错误论:基于实证与比较的考察.上海:上海人民出版社.

[10] 林喜芬(2015).分段审查抑或归口审查:羁押必要性审查的改革逻辑.法学研究,5.

[11] 麦高伟、威尔逊(2003).英国刑事司法程序.姚永吉等译.北京:法律出版社.

[12] 梅传强(2014).论“后劳教时代”我国轻罪制度的建构.现代法学,2.

[13] 牟 军(2013).揭开侦查讯问功能的面纱——基于实证角度的分析.南京大学法律评论,1.

[14] 孙 谦(2015).关于修改后刑事诉讼法执行情况的若干思考.人民检察,7.

[15] 唐 亲(2014).不起诉适用率偏低的历史原因浅析.法制生活报,2014-07-16.

[16] 王守安(2010).健全逮捕裁量制度:贯彻“少捕、慎捕”政策的另一种思路.人民检察,6.

[17] [德]魏根特(2004).德国刑事诉讼程序.岳礼玲、温小洁译.北京:中国政法大学出版社.

[18] [日]西原春夫(1997).日本刑事法的形成与特色:日本法学家论日本刑事法.李海东等译.北京:法律出版社.

[19] 张 栋(2015).未成年人案件羁押率高低的反思.中外法学,3.

[20] 左卫民(2007).侦查中的取保候审:基于实证的功能分析.中外法学,3.

[21] 左卫民、马静华(2007).侦查羁押制度:问题与出路.清华法学,2.

[22] Paul G.Cassell & Bret S.Hayman(1996).Dialogue on Miranda:Police Interrogation in the 1990s:An Empirical Study of the Effects of Miranda.UCLALawReview,43(3).

[23] Gisli H.Gudjonson(1992).ThePsychologyofInterrogation,ConfessionsandTestimony.New York:John Wiley & Sons.

[24] David T Johnson(2002).TheJapaneseWayofJustice:ProsecutingCrimeinJapan.Oxford:Oxford University Press.

[25] A.M.Van Kalmthout & M.M.Knapen & C.Morgenstern(2009).ThePublicationPre-trialDetentionintheEuropeanUnion:AnAnalysisofMinimumStandardsinPre-trialDetentionandtheGroundsforRegularReviewintheMemberStatesoftheEU.Tilburg:Wolf Publishers.

[26] P.H.P.H.M.C.Van Kempen(2012).Pre-trialDetention:HuamnRights,CriminalProceduralLawandPenitentiaryLaw,ComparativeLaw.Cambridge-Antwerp-Portland:Intersentia Publishing Ltd.

[27] Richard A.Leo(1992).From Coercion to Deception:The Changing Nature of Police Interrogation in America.Crime,Law&SocialChange,18(1-2).

[28] Marie Van Nostrand & Gena Keebler(2009).Pretrial Risk Assessment in the Federal Court:For the Purpose of Expanding the Use of Alternatives to Detention.U.S.DepartmentofJustice,2009-04-14.

[29] Anthony Nwapa(2008).BuildingandSustainingChange:PretrialDetentionReforminNigeria.New York:Open Society Institute.

[30] UNAFEI(2011).CriminalJusticeinJapan.UNAFEI Official Website:http://www.unafei.or.jp/english/pages/CriminalJusticeJapan.htm.2016-09-05.

China’sPretrialDetentionSystem:A Comparative Analysis with Other Countries

LinXifen

(Shanghai Jiao Tong University)

In China’s Criminal Procedure Law, pretrial detention is neither an independent, coercive measure, nor subject to judicial review. According to CPL (1979, 1996, 2012), there are five legal coercive measures to restrict or deprive the accused’s personal liberty:compulsory summon (or forced summon), guarantor pending trial, residential surveillance, custody and arrest. Compulsory summon, guarantor pending trial and residential surveillance are far less frequently used coercive measures to restrict personal liberty of citizens, while criminal custody and arrest are the main coercive measures related to detention.

High rate of detention and detention through the whole proceeding are two main characteristics of China’s pretrial detention in practice. Using the national level data and a local level data of pretrial detention in China, this current research indicates that the pretrial detention has been declining during the period of 1997 to 2016. However, compared to the data of pretrial detention in western countries, China’s pretrial detention rate is still high.This is discordant with the rule of law principle, “detention of suspects as an exception”. It is noteworthy that the pretrial detention rate in some of the western countries, such as America, is not as good as those in other western countries.

Through analysis of legal norms, it suggests that the weak post-arrest detention review system can indeed make the defendant be detained through the whole criminal proceeding. However, sparse data showed that the average term of detention in China is shorter than those in western countries. Only for factual analysis, this may be because the “high custody rate” and “the odds to be detained during the whole proceeding” can objectively force the suspects to confess, and thus promote the speed of criminal process in practice.

Yet,the so-called “high efficiency” may mean that the criminal process is too simplified and speedy to make sure the high quality of case-handling and to safeguard the defendant’s procedural rights. Logically, due to the excessive pursuit of high conviction rate, although it shortens the duration of case-handling and pretrial custody, but is largely based on the constraint of the fundamental rights of the accused. Furthermore, the so-called “high efficiency” model can be the soil of illegal inquisition by torture, and lead to a series of miscarriages of justice. It also fully embodies the criminal justice as a paradox:on the one hand, it might be a good thing that the system of “detention through the whole proceeding” which is stipulated in the Criminal Procedure Law did not cause the suspect in custody for too long, but on the other hand, we should also pay attention to the mechanism behind this high-speed operation as well as the sacrifice of due process of law.

pretrial detention; high rate of detention; detention through the whole proceeding; judicial data

10.14086/j.cnki.wujss.2017.06.008

D925.2;D915.3

A

1672-7320(2017)06-0083-13

2016-07-15

■作者地址林喜芬,上海交通大学凯原法学院;上海 200030。

中央高校基本科研业务费资助项目(16JXRZ10)

■责任编辑李 媛