扎根理论编码的“理论鸿沟”及“类故理”跨越

景怀斌

扎根理论编码的“理论鸿沟”及“类故理”跨越

景怀斌

以基本社会过程为追求的扎根理论在揭示社会机制方面有独到作用。然而,在达成“理论”的思路、方法上,不同版本的扎根理论理解不同,且理论编码过程实际存在着不同程度的“理论鸿沟”。人类以“意义”为存在本质提示我们,不同文明的“意义”认知或思维方式有着扎根理论方法论的功能。中国传统的“故理类”思维方式可以转换为扎根理论的“类故理”编码——“类”是基于事物属性的类属抽象心智过程和概念表达;“故”是“类”的因果、条件或过程的关系化;“理”是“类”与“故”构成的事物作用机制的概念形式化。“类故理”是递进的理论抽象、超越过程,它能有效地填补扎根理论的“理论鸿沟”。

扎根理论; 故理类; 定性研究; 中国文化

一、问题的提出

扎根理论指以探求社会基本过程为目标的定性数据编码方法论。该方法论由 Barney G.Glaser 和Anselm L.Strauss于1960年代提出,是基于芝加哥学派的实用主义和符合互动理论的哲学立场,并汲取了现场研究、问卷调查的实证和程序化思想而形成。目前,扎根理论广泛应用于管理科学、教育学、护理学、公共健康、社会工作、心理学等等学科,是越来越受到重视的定性研究方法论之一(Corbin,2017:301-302)。

扎根理论旨在揭示研究现象背后的基本社会过程。 Glaser(2002:1-31)认为,BSPs是发生于一定时间的社会行为的根本模式。他提出两类BSPs,即基本社会心理过程和基本社会结构过程,前者解释个体、社会的心理过程,后者解释更广泛的群体、机构、组织或政府的结构过程,是前者存在的社会结构。Charmaz(2017:34-45)引申了这个观念,认为扎根理论适合于个体心理机制、人际关系、个体和社会互动机制等研究。扎根理论的基本社会过程与其他社会科学所谓的社会现象机制类似。这正是研究个体—组织—社会层面的社会科学,如心理学、社会学、政治学、公共管理等学科所共同追求的。在这个意义上,扎根理论有广泛的适用性。

扎根理论经过几十年的发展,已形成一些共识。第一,反复过程。扎根理论的形成不是直线的,而是一个文献、原始观念、概念的不断比较,反复思考,直到理论出现的过程。第二,理论样本。扎根理论以理论样本为抽样原则,样本提供的理论信息达到饱和状态即满足样本量要求,而不是通过增加样本随机数量来发现规律。第三, 理论敏感性。 扎根理论以理论构建为目的、指向,无论文献回顾还是数据分析,皆以理论构建为依归。 第四,编码、备忘录和概念。扎根理论基本过程是,从初始编码,即逐句逐行地分析数据、描述现象、概括数据,到寻找能够概括数据现象的概念、范畴,最后形成扎根理论。在从描述到概念化的过程中,备忘录有独特作用,促成观念、概念或范畴的形成以及相互连结关系的出现。第五,持续比较。扎根理论最初的比较在数据与数据、编码与编码之间进行,此后在概念与文献、概念与概念等之间进行。持续比较保证了扎根理论形成的自上而下性。第六,理论饱和。当数据不再给出新的理论范畴属性时,即达到饱和状态。这确保扎根理论概念的合适性和理论完整性。第七,契合、作用、相关性和可修改性。在扎根理论中,传统定量社会科学常用的真实性效度是次要的。“契合性”,指类别应当从数据而不是从预先理论中产生。“作用”,指理论能够预测、说明和解释正在研究的对象;“相关性”,则指理论与所研究的问题是关联的;“可修正性”,指当新数据显现、挑战已形成时,扎根理论是可变化的。在这些标准中,“契合性”是其他标准的基础。第八,实质理论。扎根理论不是寻求普遍应用性的规律,而是寻求对社会现象实质性即社会基本过程的理论解释(Weed,2009:502-510)。

扎根理论处于发展中,仍有剧烈争论,主要表现在:在理论框架上,代表性的有三种,即Glaser坚持的原始版本, Strauss & Corbin的程序化版本, Charmaz的构建型版本。在具体问题上,不断有学者提出新看法,大致可以概括为三方面:一是对扎根理论基础的探讨。如,对扎根理论认知论的反思(Piantanida et al.,2004:325-346),扎根理论、现象学、叙事分析之间的异同(Starks & Trinidad,2007:1372-1380),等等。二是对扎根理论操作方法的完善,如研究目标的动态调整(Reed & Runquist,2007:483-503)、理论抽样的层次(Draucker et al.,2007:1137-1148)、概念化形成的规则与灵活性(Wasserman et al.,2009:355-381),等等。三是对扎根理论某些核心问题的反思,如扎根理论中文献的作用与应用(Heath,2006:141-150)、基本社会过程(the basic social process,BSP)的反思(Reed & Runquist,2007:483-503)、实际操作与理论的隔离(Fendt & Sachs,2008:430-455)、使用上的误解(Roy,2006:633-642 ),等等。

自Glaser(1992)发表了《显现与强制——扎根理论的基础》(Emergence vs.Forcing:Basics of Grounded Theory)后,两位扎根理论奠基人的争议公开。Glaser 指出,Strauss & Corbin的程序化改造给人强烈的印象:扎根理论是证实性的(verificational),即研究者保持追问,以证实分类内部和分类之间的合适性,证实贯穿着研究过程。Glaser强调,证实只有在理论发展出后才可能。Strauss等对于Glaser的批评既没有澄清,也没有反驳。争论双方都说自己保持了扎根理论的本来面貌。Glaser在诸多论述中称其理论才是正统的,对扎根理论的其他发展持严厉批判态度。多数学者则认为,扎根理论不应视为定论或不可讨论,也不宜强调正统或异端 (Piantanida et al.,2004:325-346)。

扎根理论有这么多争议,说明其理论基础和操作方法并未达到完善状态,仍需要充分讨论。这些争议的实质是 “理论”理解及其获得操作化方式的不同。基于这一立场,本文首先分析扎根理论“理论超越”的困境及其表现;其次,基于人与社会存在的基本性质——意义化存在及其文化属性,援引并改进中国传统的“故理类”思维方式,对扎根理论的“理论”形成方式进行论证,为扎根理论提供中国文化资源。

二、扎根理论编码的“理论鸿沟”

扎根理论以“理论”构建为目的。它通过保持理论敏感性,以理论编码、理论样本、理论饱和等方式得出揭示基本社会过程的扎根理论(O’Reilly et al.,2012:247-262)。这一目标是明确的,但在推进过程中,如何把大量、具体、“意义性”的访谈材料抽象为概念、范畴与理论,却并不容易,甚至存在困境。

在笔者看来,扎根理论数据与抽象理论之间的“鸿沟”有三方面原因:

第一,归纳方式本身难以自然呈现“理论”。“理论”是通过研究者的抽象思维过程实现的,数据本身不能直接“呈现”理论。Glaser(1978)认为,编码是从数据中发展实质性理论的过程,通过实质编码、理论编码到核心范畴显现,最后形成描述基本过程的实质性理论;换句话说,这一过程就是通过持续分析数据之间的依存关系,使其更抽象、类别化,框架显现,最后形成洗练的、有洞见的、可修改的描述社会过程的理论。这个过程应保持对时间、地点、人物的敏感性,通过概念抓取能力、普遍化和抽象提炼而实现。Strauss & Corbin提倡三种编码方式,即开放、主轴和理论编码。(1)开放编码强调要以开放、理论和类别的思路,研究数据的条件、行动/互动和结果,逐步推进形成范畴。(2)主轴编码围绕因果、现象、背景、干预、互动、结果等关系形成核心范畴,最后以故事线或其他理论思想形成扎根理论的理论编码。故事线是以核心范畴关系为考察方式,扎根理论研究中的不一致将在故事线构造中解决(Birks et al.,2009:405-417)。(3)Charmaz提出初始编码和焦点编码:初始编码通过逐行、短语分析,形成概念,焦点编码通过类别—亚类别概念、概念关联、核心范畴统合而形成理论。三者比较而言,Glaser的放任方式与 Strauss的严格程序方式形成了明显的对比。Glaser强调理论样本、理论编码,使用理论备忘录,用匹配显现的模式进行理论构建;Strauss & Corbin发展出一套分析技术,希望给研究者提供详细的原则和程序,帮助他们描述场景;Charmaz则更强调研究者与被研究者的意义互动而推进理论的形成。此外,也有学者借助于数学而提出分形概念分析,即以逻辑结构的方式,在不同抽象水平上勾画自我类似的框架,联结扎根理论编码和类别化过程而形成扎根理论(Wasserman et al.,2009:355-381)。显然,这些主张各有道理,对于扎根理论编码也很有价值,但这些争论本身也恰恰说明,扎根理论“理论”的显现,仅仅靠归纳数据本身难以实现,“理论”形成的每一个环节均是研究者的“心理”、“智力”或“智慧”因素在作用。这意味着,在“数据”和“理论”之间存在着某种“心智鸿沟”。

第二,研究者的哲学立场决定着“理论”性质。Glaser持有经典的实证和符号互动论混合的哲学理论基础,认为存在着外部真实,研究者应作价值中立的观察者,从数据中归类。Strauss & Corbin认为研究者是研究的一部分而不能客观观察,绝对的、无偏见的理论抽象是不可能的。 Charmaz则以解释主义和后现代主义理论为哲学基础,持相对主义的本体论立场,认为诸如理性、真理、现实、正确、好的等等与生活、社会或文化方式相关,研究者是意义构建的一方,认可研究者对数据结构的参与性(Piantanida et al.,2004:325-346)。可见,研究者不同的哲学立场决定着解释的方向与性质,也制约着研究者“理论”的构建。

第三,研究者个人能力因素决定着“理论”的抓取。Fendt & Sachs(2008:430-455)指出,扎根理论研究者常常发现他们处于困境当中——收集了大量没有结构化的数据,但似乎无从下手,在教科书的理想化原则和实际数据之间存在着不适应。Glaser(1999)认为,扎根理论方法研究者应有三种能力:概念化数据的能力,容忍一定程度混乱的能力,容忍倒退的能力。这些是研究者能够从数据产生概念化感觉所需的基本能力。但他又认为,扎根理论是“客观”的过程,研究者的作用仅仅是互动过程的引导者,是互动“意义”的整理者。Strauss & Corbin(2001) 认为,扎根理论者的特征是有能力批评地分析情境,有能力体认产生偏见的倾向,有能力抽象思考,有能力对有益的批评保持开放,对研究工作的全神贯注;Charmaz(2009)承认研究者在数据解释和类别整理中的不同作用。

归纳过程的理论飞跃,是学术思想和理论观点的飞越,而不是“数据”自身的飞越,在这个过程中,研究者对扎根理论的形成有极为关键的作用,大致表现在三方面:一是价值观因素。研究者的价值观、意识形态等心理内容体系影响着对数据的意义解释。人以自己的价值观念系统——以终极理念—价值观—态度为内容的心理系统——决定着个体的解释意义框架和认知性质。如意识形态作为系统验证装置,具有自卫、支持和对现状的辩护功能,不仅可以对各种政治事务进行直觉评价,还可以作为解释和合理化的装置;即使标榜最为“客观”的人,意识形态的影响也难以绝对消除 (Jost et al.,2009:307-337)。二是研究者的学术素养。研究者对相关研究问题的知识基础左右着研究的框架与层次,方法论训练对研究者的理论形成无疑也有很大影响。三是研究者的个人心理特征。研究者的学术直觉领悟能力决定了他能否以非逻辑的、体悟式的方式形成核心范畴。此外,研究者的个性特征,如创新精神,也对理论形成有极大影响。或许在这个意义上,才能理解所谓的不是所有的人都适合扎根理论研究的看法(Fendt & Sachs,2008:430-455)。

可见,扎根理论的“理论”绝不是自然而然的过程,在扎根理论的“材料”与所形成的“理论”之间存在着“鸿沟”。Peirce 的“逆证推理”(abductive reasoning)说明了这点。Peirce 这样描述逆证推理:(1) D 是数据集合。(2) H(a假设)如果真,将解释D;(3)没有其他假设能够像H这样解释D;(4) 所以, H 可能是真的。按照Peirce的解释,归纳和演绎是连续的过程,其中的环节是“逆证推理”。逆证推论受研究者的社会经历和智慧影响,为数据分析所激发(Timmermans & Tavory,2012:167-186)。这一分析描绘了研究者从数据到理论所经历的心智过程。故而,探求的是跨越鸿沟的操作办法,是扎根理论方法论发展的重要方面。

一种可能是存在的,即从其他文化寻找资源。作为具有悠久历史传统的中国文化,有自己的思维方式。这样,如何从中国传统理论思维方式发掘跨越扎根理论“理论鸿沟”的方法,就成为新的学术挑战。

三、“类故理”编码的原理与过程

中国传统的“类故理”思维方式提供了跨越扎根理论构建鸿沟的可能。这方面的价值不是直接拿来即用,而应在现代哲学和方法论中进行改进。

(一) 研究对象的主体意义属性

早期的扎根理论建立于实用主义和符号互动理论基础上。实用主义把“经验”和“实在”归结为“行动的效果”,把“知识”归结为“行动的工具”,把“真理”归结为“有用”、“效用”或“行动的成功”。在实用主义看来,认识来源于经验,人们所能认识的也只限于经验。至于经验的背后还有什么,是不可知的。所谓真理,无非是对于经验的一种解释。如果解释得通,它就是真理,对于我们有用,它就是真理,所谓客观的真理是没有的。符号互动理论的重要基础是Mead的社会心理思想。在Mead看来,社会是从不终止的常规化问题的解决过程。人、社会通过社会过程而形成,三者的每一项都包含其他方面。社会、自我和社会互动之间是互动、反馈的关系,社会产生于互动,社会塑造了自我,而自我形成了社会互动,对社会有反馈作用。人类突出的特征是心智与自我的发展性(Starks & Trinidad,2007:1372-1380)。人类具有在行动中以内部符号评估和选择潜在解决办法的能力,也能如对待其他物体一样对自己进行反应。社会决定了人的经验特征,社会生活的结构化性质。人的心智和自我形成于与其他人的互动中。自我是在他人对自己的反应基础上形成的,“自我”调节着人与社会的互动(Stryker,2008:15-31)。 符号互动理论,按代表人物布鲁默的总结,有三个前提:(1)人们是根据事物对于他们来说所富有的意义而对这些事物进行活动的。事物包括人在其世界中所可能注意到的每一种东西——物理客体,诸如树木或者桌椅;各种各样的关于人的范畴,如朋友或敌人;各种制度,各种引导人们行为的理想,其他人的活动,以及他作为一个个体在其日常生活中所遇到的各种情境。(2)这些事物的意义是从一个人与其同伴进行的社会互动中衍生或者产生出来的。(3)在这个人与他所遇到的事物打交道的过程中,他通过对这些事物的解释驾驭并修正这些事物的意义。事物对于人们来说所具有的意义本身就是最重要的。无视人们针对其进行活动的事物所具有的意义,就是对正在被研究的行为的歪曲(布鲁默,1996:11-20)。符号互动理论强调,“意义”产生和作用于与人的互动中,互动一定程度上决定了意义,意义应当是社会学的研究重心。Strauss把实用主义所强调的行动、意义、语言和真理的不确定性带入到扎根理论。实用主义和符号互动思想催生了扎根理论的个体、互动和视野多样性观念,这使扎根理论有开放的特征,也使Strauss 和 Glaser 强调归纳探求、显现过程和理论的可修正性。

在笔者看来,不同于上述符号互动论,“意义”不仅是互动性的,更具有主体性,是人生存的本质特征。这是由人的生理—心理特征或生存特性决定的。人大脑的特殊结构使人能够使用抽象语言符号,具有动物所没有的“概念化自我”,由此而产生了高级自我意识,即能够反思自己的存在方式和心理状态。这使人对自己的存在发出终极追问:人存在的价值到底是什么?什么是生命的永恒?等等。人的生理有限性与精神无限性构成生理—心理矛盾,人类对这一内在根本冲突的解决,不是通过物质性的长存追求而实现,而是通过文化或文明体形成并认定的终极信仰系统完成的(景怀斌,2012:46-61)。“终极观”一般指以追求 “神圣”的方式建构生命存在的“意义”系统的现象(Hill & Pargament,2008:3-17)。 “意义”,一般指人对重要的或不重要的、真实存在的或虚构事件的心理构建过程(Cacioppo et al.,2005:143-155),是具有我向性的意向事物的符号含义及情感状态,为个体在心理内容作用下与环境信息互动而产生(景怀斌,2011:46-54)。 人的心理活动及其过程始终关涉意义的构建(Bruner,1990:33)。人是在意义支配下行为的,意义是在互动过程中扩充与演变的,人的意义是主体性的。

主体意义有这样的特征:第一,人的存在本质是意义的,意义是以终极观为核心的价值观念系统;第二,特定社会体有共享的意义系统,这是社会结构和过程的稳定内容底层;第三,稳定社会结构和过程的意义方式,是社会科学的研究对象,理解社会、提高社会运行质量,“意义”机制极为重要。

人的主体“意义” 对扎根理论有诸多启示。其一,“意义”应当前移。“意义”不仅仅是研究者与被研究者情境性的互动产物,还是“前现场”性的,即研究者和被研究者各自持有的意义系统决定了他们的互动。因此,扎根理论要关注双方的底层意义系统,即终极观为核心的价值观念系统、态度和意义认知方式。其二,理论的构建应以“意义”为重心。人不是空洞的人,是在意义支配下的心理—行为过程。其三,“意义”因其价值性而有文化多元性。韦伯曾把理性归纳为四种类型,即实践理性、理论理性、实质理性和形式理性。又进一步归为两类:工具理性,即关注手段与目标之间的有效性,包括实践理性和形式理性;价值或实质理性,所关注的是不计后果地遵从某些价值准则行事。价值不能依靠科学方法判定高低(Kalberg,1980:1145-1179)。不同文化或文明的终极观不应是单一的替代关系,而是多元互补关系。由此推论,不同文明体的意义思维方式与现代理性思维可以在“意义”认知的层面上沟通。发源于古代的终极观念意义系统,如儒家思想等等,深刻地影响现代社会和现代人,故古代文明成果的思维—认知方式就有现代价值,中国传统的认知方式也可以为现代社会科学理论提供方法论资源。其四,“意义”是人的特性,以意义为根本的社会科学与自然科学有本质的区别,不能用自然科学规律原则判定社会科学。

(二) 中国传统的“故理类”思维方式

“故理类”是中国传统的认知或逻辑思维方式。“故理类”在《墨经·大取》有比较系统的解释:“夫辞以故生,以理长,以类行者也,立辞而不明于其所生,妄也。今人非道无所行,虽有强股肱而不明于道,其困也可立而待也。夫以类行者也:立辞而不明与其类,则必困矣。”其中, “辞”即命题或判断,既是立说的形式,也是认知过程。“辞”需要有依据,合乎规则,有理由。“以类行”意味着以“类”为推论依据。所谓同类相推,异类不比。推论是广义,包括演绎、归纳、类比。儒家同样重视“故理类”。荀子在《正名篇》中说:“辨异而不过,推类而不悖; 听则合文,辨则尽故;以正道而辨奸,犹引绳以持曲直。” 强调以合乎类别属性的方式分析问题,形成符合“逻辑”的结论。王夫之也提出:“凡物,非相类则相反……或始同而终异,或始异而终同,比类相观,乃知此物所以成彼物之利” (《正蒙注· 动物篇》),指出了以事物“属性”减小分类,才能理解事物之间的关系。当然,墨子偏重于从形式逻辑的角度考察类、故、理,而荀子等儒家强调通过辨别同异来把握“道德”类概念,形成儒家性质的哲学思想。

具体来看,“故理类”有如下基本思想。

“故”是推求所以然。在传统思维中,“故”有两重涵义,一是指“立辞”即论题依据的理由。《墨辩》中的“故”大体上相当于“因”和“喻”。二是“立辞”的全部论据和事物产生的原因或条件。如《经上》:“故,所得而后成也。”《经说上》又将“故” 分为小故和大故。“小故,有之不必然,无之必不然。”“大故,有之必然,无之必不然。”在现代意义上,“故”是指提出一个论断要有根据、理由。“故”代表原因、依据、前提、条件,是事物因果联系的反映(雷一东,2006:42)。

“理”有规则、准则、条理之意,指言说要遵循逻辑规律和规则,也具有两重涵义:一是事物本身的道理或规律。如《经说下》:“诽,论诽之可不可:以理之可非,虽多诽,其诽是也;其理不可非,虽少诽,非也。”二是指论证中所必须依循的法则或规则。《大取》将“理” 喻为“道路”,则指事物的道理。就论证过程而言,辞“以故生” 所要求的是,“立辞”必须有论据来证明,建立“故” 与“立辞”之间的合理联系, 即通过“理” 来保证“以故生”,达到立辞过程的合理性。这就是辞“以理长” 的涵义。

“类”则是有很强历史渊源的中国古代定名、立辞、类推方法。《经说下》称:“方尽类,俱有法而异,或木或石,不害其方之相合也。尽类犹方也,物俱然。”类推是按照两种不同事物、现象在“类”属性或“类”事理上具有某种同一性或相似性,由此达彼、由言事而论道的一种推理论说方式。从历史发展看,“类”经历了由兽名至祭名、善名、族类名、种类名、法式名的历史的过程。最早的“类”指兽名,是谓“自孕而生,曰类”(《列子·天瑞》)。类因在形貌上的相似,有共同性而可比较。 类与不类就有善恶之别,由此而逐步形成了“族类”的观念,凸显了在求善求治中的同一性质的普遍性。族因同一性而类聚,“类”逐步也有了“相同事物属性相同”、“因果联系相同而事理相同”的普遍认知意义,即“物象天地,比类百则。仪之于民,而度之于群生”(《国语·周语》)。

“类” 是事物同异关系的概括。从现代哲学角度看,“类”反映同和异、个别和一般、部分和整体、质和量等方面的关系(晋荣东,2016:108-118)。 “故凡同类者,举相似也”(《孟子·告子》)。凡具有共同属性或相似属性的事物,就构成一类。“类”有两重涵义。其一,“类” 是事物类属关系。墨子明确地认识到,只有“察类” 才可“明故”。因为,“类” 是从本质上把握事物属性,如此才可能“明故”。《大取》强调:“立辞而不明于其类,则必困矣。” 其二,类推。“类”有其稳定的由“言事”而“言道”的推理结构。其成立的依据是事物类属性、类事理的相似性或同一性,两事物因在“类”属性或“类”事理上的一致性而可由此达彼,达到由“所然”到“未然”的认知形式。 “推类”法是潜移默化影响着中国人的思维方式(张晓芒,2010:89-113)。

从类、故、理三组范畴之间的关系来看,察类、明故、达理是认识过程的必经环节。察类、知类方能辨“故”、“明故”,“理”据“类”而出(温公颐、催青田,2001:133)。简言之,“类”是知其然,“明故”是知其所以然,而“达理”则是知其必然或当然。它们构成了完整的认知事物规律的方式或过程。

(三) 扎根理论中的“类故理”操作

“故理类”是中国传统的认知思维方式。基于人的主体文化意义属性,在扎根理论的基本原则指导下,“故理类”可以转化为“类故理”的编码方法,以弥补扎根理论的“理论”抽象过程的“鸿沟”。从“类故理”的角度看,扎根理论从初识编码开始即是一个释义过程,而并非脱离意义环境的“数据处理”过程。在这个意义上,“类故理”方法论,与逆证推理相比,能够更加全面、深刻地探入扎根理论方法过程成为由数据向理论飞跃过程中具有可操作性的“理论跨越”的方式或方法。

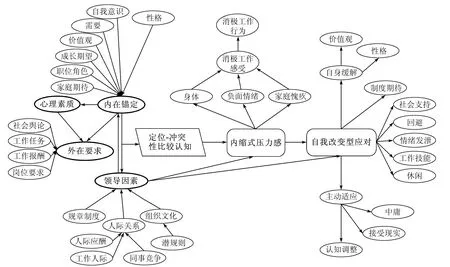

为更好说明“类故理”的操作方式,这里借助于一个案例来展开。案例为公务员压力感的扎根理论结构图(景怀斌,2011:101)。

图1 公务员职业压力形成作用机制

结合图1,“类故理”的扎根理论编码要点为:

第一,扎根理论研究,应关注数据(言说者) “立辞”的心理过程。

根本看,每一个研究对象的数据(谈话记录)是个体的“立辞”(观点、主张、看法等等)过程。每个人的言说都是生命经历的思考或体悟,有自己的“故理类”过程,是对存在事物属性划分与归类基础上的抽象表达,可称为“类”与“故”的过程,二者构成了个体解释环境和行为之“理”。扎根理论正是基于不同研究对象的“立辞—类—故—理”而形成的更普遍的、“形式化”的社会现象机制的“理论”。故而,从研究对象言说观念(立辞) 立场,探析其“类”、“故”,更能够把握研究对象的形式之“理”。

准确地把握研究对象的“立辞”状况,要特别关注被研究者的“心理理论”。扎根理论通过开放访谈、观察而获得“意义”数据。“意义”数据的解释,应与被研究者的心理理论(theory of mind)关联思考。心理理论指个体由信念、愿望、知觉等核心概念相互联系而成的心理知识系统,使个体能够对自身及其他个体的行为进行解释和预测,在个体的社会认知、社会行为、个体间理解与社会交往中起着至关重要的作用(熊哲宏、李其维,2001:70-77)。个体往往基于自己的心理理论,对世界赋予意义,形成自己的意义世界。真正了解一个人应了解其“心理理论”,如此才能更好地把握个体的“立辞”。

如何达成?应以通情(empathy)的方式进入被研究者的心理世界。“通情”(empathy)被理解为理智地理解他人在某一情况下的体验和感受的心理过程,其核心成分是像他人那样产生情感体验(Shechtman,2002:211-222)。“通情”有三个基本的成分:知觉和区分别人的情绪,以别人的角度思考和体验别人经验的能力,产生他人类似情绪反应的能力(Feshbach & Feshbach,1982:399-413)。 “通情”不是以“己”为基础的认知,而是以“人”(他人)——自己体验到的“他人”的心理状况为依据的。

由此,对于研究者而言,也要反思自己学术理论(“立辞”)的思维过程。扎根理论严重依赖于研究者的“智慧”,因此,应深度反省自己的价值观念系统、心理特征、认知方式对研究的影响,尽量使自己的研究处于“中立”或理性状态。对于公共管理这样的学科,研究者的价值观念与其学术主张往往难以清晰区隔,故而“研究者首先应被研究”是一个方法论原则。这提示,研究者应特别反思自己学术“立辞”的心理过程与影响因素。

第二,“类”为事物意义属性类别的抽象概念化。

在传统“故理类”思维认识中,“类”既是事物属性类别,也是类推过程,还具有伦理属性。引“类”于扎根理论,去掉其伦理色彩,可理解为基于数据属性、特征、因素等意义属性的归类心智过程。扎根理论的基本方式即通过持续的比较,以属性、特征、地点、时间等为依据对数据类别进行抽象化。Corbin(2017:301-302)指出,扎根理论的概念确定是以数据类别化为驱动的,类别是研究者所认为的研究主题聚类后的概念。无论是Strauss & Corbin的开放、主轴和理论编码,Glaser的实质编码、理论编码、核心范畴显现,还是Charmaz的形成概念、概念关联、核心范畴,等等都是如此。只不过,“类故理”编码更强调意义属性的归类。

“类”理论的抽象操作要点可以归纳为:(1)“类”是数据意义属性的概括。人、社会以意义为存在本质。“意义”既是个体的,也是互动性群体的、组织和社会的。个体与他者、与环境的互动,决定人的社会行为方向和性质。把握基本社会行为方式,理解社会基本过程或机制,不能不通过意义分析进行。(2)意义是以概念符号为表征的。由于概念具有层次性,“类”体现在不同的抽象概念表征上。(3)“意义”属性是多方面的,“类”也是多方面的。它们既可以是主体心理内容属性的“类”,如态度、价值观、信仰;也可以是以主体活动为特征的“类”,如时间、任务、地点;还可以是活动要素性质的“类”,如政治、社会、文化等等。抽象什么样的“类”,取决于研究的目的、视野与分析框架。它们都是人的意义行为属性类属的概括。

举例说明。实现公务员压力形成机制与特征的研究目的,首先要弄清压力源,即压力来源的“类别”。按照压力形成的一般原理,压力是个体面对超出其常态努力可以消除的压力源而产生的紧张性焦虑反应。压力自然是个体与环境互动的结果。在这个基本分析框架下,经过扎根理论“意义”数据的归纳,得出三个互动性因素“类别”:内在锚定,即压力源个人因素,包括自我意识、需要、价值观、成长期望、职位角色、家庭期待、性格;个体的心理素质;外在要求,如社会舆论、工作任务、工作报酬、岗位要求。这些要素的归纳、概括,是通过“类”的抽象思维方式,以思维理性来填补数据抽象本身的“鸿沟”。

第三,“故”为 “类”的关系化。

意义化生存的人,无论是个体,还是组织、社会活动,都是以各种各样的意义为联结方式的,如组织的激励、惩罚制度均要通过心理解读、体会而作用。这样,不同因素“类”的关系化,即可以构成“故”。

“故”的扎根理论含义为:(1)意义关系为节点。意义属性不断抽象,达到一定层次,会带来某种方式的因素联系出现,从而使不同的意义关系具有联结性。(2)意义关系可以是因果关系,也可以是序列关系,还可以是互动关系。 用Glaser(2016:3-7)的话,表征行为方式的概念、属性是多维整合过程。按Strauss & Corbin的看法,则是研究数据的条件、行动/互动和结果范畴的关联化。

“类”的意义关系化形成了某个时空点上的“故”。以图1为例,公务员压力形成的不同关系,构成了公务员产生压力的“故”,公务员的“内在锚定”、“心理素质”、“外在要求”与“领导因素”等即构成了压力感产生的意义关系。其中,具有潜在主导和决定作用的领导因素(表征着规章制度、人际关系、组织文化等因素)实际上是公务员“定位—冲突性比较认知”压力形成心理机制之“故”,根本上决定着公务员非自我控制性质的“内缩式”压力感体验(身体反应、负面情绪、家庭愧疚等消极工作感受)。 这一“故”就揭示了公务员压力的实质。

第四,“理”是“类”、“故”作用机制的抽象形式化。

扎根理论最大追求是得出描述“基本社会过程(BSPs)”的理论(Glaser& Holton,2005:1-27)。描述基本社会过程的理论即为“类故理”的“理”。从人的意义化生存本质看,“理”有两个要点:(1)“理”是社会基本过程的意义关系形式化。人是以价值观为内在动力的,正是人的“意义”追求构成社会现象的真实内容与感受。扎根理论所谓的根本模式——现实存在但不易于注意到的社会现象结构,乃是“意义”作用的形式化。同定量研究一样,扎根理论要形成具有普遍解释力的“理论”,是通过形式化概括与表达而实现的。这同样是由“个体”数据(意义)“抽象”到一般“意义”机制(形式)的过程。(2)意义形式化机制的得出,遵循一定的意义行为“逻辑”。人的意义行为逻辑可能是因果的,也可以是时间序列的,还可以是互动关系的,行为空间层次的,如个体—群体—组织—社会层面。这些逻辑又构成复杂的结构与机制。这些正是扎根理论要揭示的“理”。

以图1为例,研究的最后目标是从公务员压力形成机制进行组织诊断,提高公共组织的有效性与合法性。其形式化的意义逻辑是,压力感产生的核心影响因素及其关系—压力感表现及其后果—压力应对及其效果。这就是公务员压力感产生与作用的机制之“理”,它们按照作用因素—结果表现—后果的逻辑展开。由此,发现公务员个体“内在锚定”与“领导因素”构成了公务员“自我定位—冲突性比较认知”的不可协调性,其实质是公务员组织“领导中心”的现实模式所决定的。这一外在模式的不可改变性,造成公务员“内缩式的压力反应”,负面性“自我改变式型压力应对”。由此,也可以寻找公务员组织质量提高的权力分解与管理对策(景怀斌,2011:117-201)。可见,正是这三个核心性“理”,揭示了公务员组织的“领导中心模式”的现实规则及其特征,得出了定量研究难以实现的理论结论。

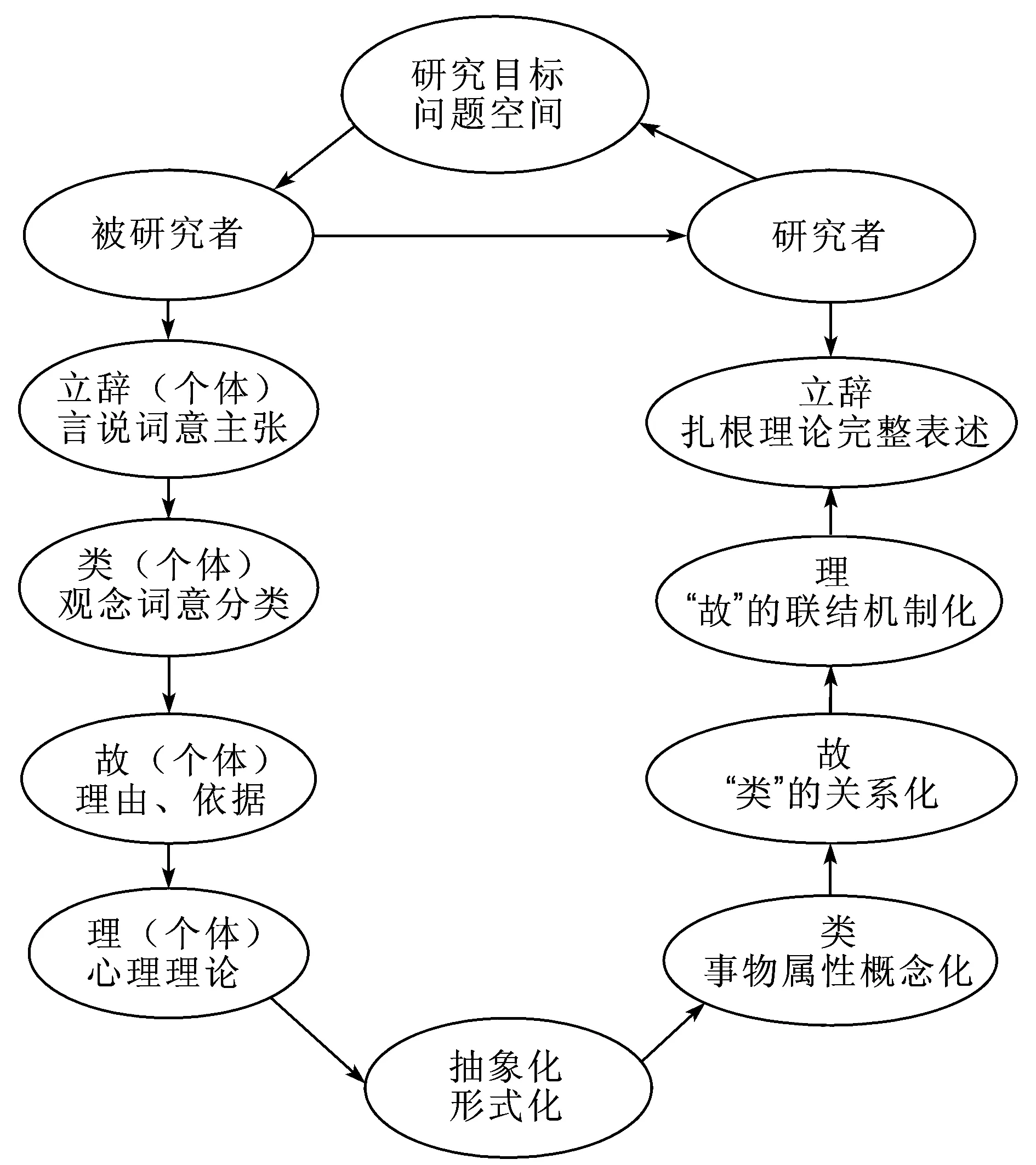

第五,“类故理”编码是“双向”的过程。

研究者与被研究者通过“研究问题”而构成意义互动关系。扎根理论研究的意图、目标、问题空间需要研究者与被研究者在互动中完善。这个过程实际上是以研究者为主导的,不仅表现在研究问题的明晰、框定上,还表现在“数据”的收集、材料的解读或理论抽样补充上。此外,扎根理论构建是从个体性意义数据上升为形式化意义理论的过程。通过研究者的智慧性心智过程,形成属性类别意义的“类”,进而通过“类”的意义关系,形成意义机制之“故”(因果、条件、作用),最后形成事物运行机制之“理”。而且,扎根理论是双向的“故理类”过程。通过对研究者自身的分析,通过被研究者意义数据的分析,通过对材料的反复研读,持续比较,形成理论,如此才能形成有深刻解释力的扎根理论。

“类故理”双向编码机制可如图2所示:

图2 “类故理”编码过程示意图

四、结 语

社会科学研究的任务是描述、解释社会现象规律,以此提高社会运行质量。扎根理论通过对基本社会过程的追寻达成这些目标。目前扎根理论已形成了多种理论派别和编码方式,应用越来越广泛。但总体来看,扎根理论编码过程中存在着“理论鸿沟”——数据自身不能自然抽象化,归纳也不自然形成理论,而要依赖研究者的智慧性抽象概括而实现。因此,如何寻找可以操作的“理论”跨越方式,是扎根理论发展和应用的重要方面。

在笔者看来,扎根理论的实质是对人的意义世界的结构与作用机制的揭示。这是由人的意义生存化本质决定的。“意义”不仅仅是互动的、组织的、社会的,还是主体性的。主体性的人在其意义系统支配下产生内容性的生命行为与社会活动。意义系统是以终极观为核心的,以价值观和态度为体现的。由于文明的价值多样性,理论上,不同文明的意义认知方式之间是多元共存或互补关系。故而,产生于中华文明的意义认知方式就具有扎根理论的方法论价值。中国传统“立辞”的“故理类”认知方式因其理论抽象功能,性质上具有跨越扎根理论构建“鸿沟”的功能。但扎根理论毕竟是现代经验思维方式,“故理类”要转换为“类故理”的方式且具有操作性,其基本做法是:“类”是基于某种意义属性、把事物间同异区隔出来的概念抽象化过程,“故”是基于“类”的事物存在所以然(结构)的关系抽象过程,“理”则指基于“类”“故”的事物所以然之必然(规律)“机制”概括。中国传统的“故理类”思维方式可以转换为扎根理论的“类故理”编码——“类”是基于事物属性的类属抽象心智过程和概念表达;“故”是“类”的因果、条件或过程关系化;“理”是“类”与“故”构成的事物作用机制的概念形式化,三者统合,形成完整的扎根理论。

本文提出的“类故理”理论编码方式,只是尝试解决扎根理论构建中的“理论鸿沟”问题,而非挑战扎根理论的“概念抽象—范畴提取—核心范畴逻辑关系构建—形成理论”基本过程。本文也没有从某个扎根理论派别出发,而是从人、社会存在的意义本质出发,从意义认知的文化属性出发,发掘传统意义认知方式价值,是中国传统思维精华的现代转换应用,与扎根理论不构成替代关系,而只是补充关系。“类故理”理论编码方式是中国传统文化对现代社会科学研究方法论的贡献。

[1] 布鲁默(1996).论符号互动论的方法论.霍桂桓译.国外社会学, 4.

[2] K.Charmaz(2009).建构扎根理论:质性研究实践指南.边国英译.重庆:重庆大学出版社.

[3] 晋荣东(2016).论冯契的中国古代逻辑研究.华东师范大学学报(哲学社会科学版),3.

[4] 景怀斌(2011).公务员职业压力:组织生态与诊断.北京:中央编译出版社.

[5] 景怀斌(2012).孔子“仁”的终极观及其功用的心理机制.中国社会科学,4.

[6] 雷一东(2006).墨经校解.济南:齐鲁书社.

[7] Strauss & Corbin(2001).质性研究入门:扎根理论研究方法.吴芝仪、廖梅花译.台湾嘉义:涛石文化事业有限公司.

[8] 温公颐、催青田(2001).中国逻辑史.天津:南开大学出版社.

[9] 熊哲宏、李其维(2001).模拟论、模块论与理论论:儿童“心理理论”发展的三大解释理论.华东师范大学学报(哲学社会科学版),6.

[10] 张晓芒(2010).中国古代从“类”范畴到“类”法式的发展演进过程.逻辑学研究,1.

[11] Melanie Birks et al.(2009).A thousand Words Paint a Picture:The Use of Storyline in Grounded Theory Research.JournalofResearchinNursing,14(5).

[12] Jerome Bruner(1990).ActsofMeaning.Cambridge,MA:Harvard University Press.

[13] John T.Cacioppo et al.(2005).Sociality,Spirituality,and Meaning Making:Chicago Health,Aging,and Social Relations Study.ReviewofGeneralPsychology, 9(2).

[14] Kathy Charmaz(2017).The Power of Constructivist Grounded Theory for Critical Inquiry.QualitativeInquiry, 23(1).

[15] Juliet Corbin(2017).Grounded Theory.JournalofPositivePsychology,12(3).

[16] Claire B.Draucker et al.(2007).Theoretical Sampling and Category Development in Grounded Theory.QualitativeHealthResearch,17(8).

[17] Jacqueline Fendt & Wladimir Sachs(2008).Grounded Theory Method in Management Research:Users’ Perspectives.OrganizationalResearchMethods,11(3).

[18] Norma D.C.Feshbach & Seymour Feshbach(1982).Empathy Training and the Regulation of Aggression:Potentialities and limitations,Empathy Comprises Three Essential Components.AcademicPsychologyBulletin, 4(3).

[19] Barney G.Glaser(1978).TheoreticalSensitivity.AdvancesintheMethodologyofGroundedTheory.Mill Valley,California:Sociology Press.

[20] Barney G.Glaser(1992).BasicsofGroundedTheoryAnalysis:EmergenceVersusForcing.Mill Valley,CA:Sociological Press.

[21] Barney G.Glaser(2002).Conceptualization:On Theory and Theorizing Using Grounded Theory.InternationalJournalofQualitativeMethods,1(2).

[22] Barney G.Glaser(2016).Grounded Description:No No.GroundedTheoryReview,15(2).

[23] Barney G.Glaser & Judith A.Holton(2005).Basic Social Processes.TheGroundedTheoryReview,4(3).

[24] Helen Heath(2006).Exploring the Influences and Use of the Literature during A Grounded Theory Study.JournalofResearchinNursing,11(6).

[25] Peter C.Hill & Kenneth I.Pargament(2008).Advances in the Conceptualization and Measurement of Religion andSpirituality:Implications for Physical and Mental Health Research.PsychologyofReligionandSpirituality, S(1).

[26] John T.Jost et al.(2009).Political Ideology:Its Structure,Functions,and Elective Affinities.AnnualReviewofPsychology,60.

[27] Stephen Kalberg(1980).Max Weber’s Types of Rationality:Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History.AmericanJournalofSociology,85(5).

[28] Kelley O’Reilly et al.(2012).Demystifying Grounded Theory for Business Research.OrganizationalResearchMethods,15(2).

[29] Maria Piantanida et al.(2004).Generating Grounded Theory of/for Educational Practice:The Journey of Three Epistemorphs.InternationalJournalofQualitativeStudiesinEducation,17(3).

[30] Pamela G.Reed & Jennifer J.Runquist(2007).Reformulation of a Methodological Concept in Grounded Theory.NursingScienceQuarterly,20(2).

[31] Suddaby Roy(2006).What Grounded Theory Is Not.AcademyofManagementJournal,49(4).

[32] Zipora Shechtman(2002).Cognitive and Affective Empathy in Aggressive Boys:Implications for Counseling.InternationalJournalfortheAdvancementofCounselling,24(4).

[33] Helene Starks & Susan Brown Trinidad(2007).Choose Your Method:A Comparison of Phenomenology,Discourse Analysis,and Grounded Theory.QualitativeHealthResearch,17(10).

[34] Sheldon Stryker(2008).From Mead to a Structural Symbolic Interactionism and Beyond.AnnualReviewofSociology,34.

[35] Stefan Timmermans & Iddo Tavory(2012).Theory Construction in Qualitative Research:From Grounded Theory to Abductive Analysis.SociologicalTheory,30(3).

[36] Jason Adam Wasserman et al.(2009).Problematics of Grounded Theory:Innovations for Developing An Increasingly Rigorous Qualitative Method.QualitativeResearch,9(3).

[37] Mike Weed(2009).Research Quality Considerations for Grounded Theory Research in Sport & Exercise Psychology.PsychologyofSportandExercise,10(5).

ApplyingChineseTraditionalRhetoricTheorytoGroundedTheoryProcedures:The“Typology-Cause-Reason”Approach

JingHuaibin

(Sun Yat-sen University)

As a social science method,Grounded Theory explores the “basic social process”(BPS) through a series of methodological procedures such as theoretical sampling,theoretical coding and theoretical saturation.Due to its capacity of revealing complex social mechanisms,grounded theory has been widely applied in various fields of research.However,exactly what analytical processes enable the researcher to extract theory out of his data is still debated.While each of the three main approaches— Glaser’s laissez-faire approach,Strauss’ detailed procedural minutiae approach,and Charmaz’s constructivist approach-makes its unique contribution to the debate,there is no consensus on how to close the gap between data and theory in grounded theory.This gap exists for three reasons.First,theories can hardly emerge through pure inductive analysis of data.The hypotheses,theoretical frameworks,and experiences that the researcher brings into the coding processes,though often not explicated,play critical roles in shaping up the final analytical outcome.Second,the analyst’s philosophical and epistemological stance significantly influences or even determines the theory extracted from data.Third,the researcher’s academic training and other qualities affect his ability to “grab” theory from unorganized data.

Recognizing the theoretical inclinations and value orientations brought into the analytical process is the first step to systematically conceptualize and analyze their impacts.The three-step approach of “cause-reason-typology” developed in traditional Chinese academia provides a good place to start.Among other Chinese scholars,Mozi noted that “argumentation begins with a cause,develops through reason/theory,and extends by typology”.“Cause” explores the foundation that a proposition relies on.“Reason” includes the general logic and principles in it.“Typology” extends its application by comparison and analogy.

When applied to grounded theory,the sequence needs to be adjusted to “typology-cause-reason”. “Typology”, as the first step,offers a categorizing system for initial coding and theoretical extraction.Exploring the “cause” enables the researcher to analyze the relations between different types and concepts through abstraction,which leads to the reason.This “typology-cause-reason” procedure is bi-directional.As the meaning systems of the analyst and research subjects interact with each other in the coding process,both meaning systems should be engaged from the beginning.The analytical process of grounded theory is thus “interpretive”, rather than an objective “data-processing” event.In comparison to abductive reasoning,the “typology-cause-reason” conception may enable us to explore more deeply into the analytical processes of grounded theory.In doing so,we could endeavor to more accurately dissect and describe the form and style of analysis that take place in the leap from data to theory.

Grounded Theory; typology-cause-reason; quantitative research; Chinese culture

10.14086/j.cnki.wujss.2017.06.010

D035

A

1672-7320(2017)06-0109-11

2017-04-01

■作者地址景怀斌,中山大学政治与公共事务管理学院,中山大学中国公共管理研究中心,中山大学互联网与治理研究中心;广东 广州 510275。

国家自然科学基金面上项目(71774181)

■责任编辑叶娟丽