基于公共价值创造的网络治理绩效评价框架构建

孙 斐

基于公共价值创造的网络治理绩效评价框架构建

孙 斐

网络治理在全球范围内逐渐成为一种趋势,然而网络治理并不是万能的,它也面临着失灵风险。克服网络治理的失败或无效,需要对网络治理绩效进行评价。然而,缘起于新公共管理理论的传统绩效评价,无法将视野聚焦于公共价值、关系等网络治理的核心要素,难以清晰地刻画出网络治理绩效的全貌,致使其适用性式微。公共价值管理理论与网络治理存在内在的契合性,并且它有助于揭示出网络治理运行的逻辑。因此,基于公共价值管理理论来构建网络治理绩效评价框架,并在此基础上发展出绩效评价的维度、标准和测量方式,既可为矫正网络治理失灵提供指导方向和实现路径,又可为构建网络治理绩效评价体系奠定基础。

公共价值; 网络治理; 治理绩效; 绩效评价

随着网络化时代的到来,以及合作网络逐渐成为公共产品和公共服务供给的重要支柱,政府部门、私营部门和社会组织都越发意识到他们必须开展有效的合作,实现资源和信息的共享,以此来解决复杂和棘手的社会问题。网络治理作为一种强调网络成员共同参与、协商、互动、合作的有效治理模式,在全球范围内逐渐成为一种趋势。在美国,各州与地方政府间的联系方式呈“网络互动”状态,各经济主体突破传统行政等级和辖区的界限,建立了网络式的互动机制。在北欧挪威海岸带地区,分权化的、相互依赖的、多元参与的网络模式,远远要比中央集权的管理模式更具活力(Hovik & Stokke,2007:927-944)。在欧盟,形成了超国家、国家、地区政府、公民社会等多层级的、网络参与的治理机制(汪伟全,2012:101-102)。

然而,作为市场失灵和国家失灵问题的解决途径,治理机制并不是万能的。就如同Jessop(2000:30)认为的那样,“市场、国家和治理都会失败,这没有什么可惊奇的。因为失败是所有社会关系的一个重要特征”。低层面的失灵主要是网络伙伴之间持续的回应与协商出现断裂,高层面的失灵则在于评估治理不能提供比市场和必要的国家协调更长期有效的产出(娄成武、谭羚雁,2012:116)。由此,不仅有必要考虑网络治理的过程,更需要关注网络治理的质量。

网络治理的质量需要在网络治理绩效评价的基础上进行,网络治理绩效评价能够对网络结构和网络机制予以信息反馈,从而促进其进一步优化(李维安等,2014:49)。实现网络治理绩效评价涉及三个关键性问题:一是传统绩效测量和评价在多大程度上适合于网络治理?二是网络是一种独特的制度安排,个体间的关系是其核心构件,因此绩效测量和评价必须有能力识别关系的本质。三是合作行动的根本目的就是从事与公共价值创造相关的事宜。因此,合作治理的绩效就是要关注于创造公共价值的那些过程和结果。虽然,学者们通过聚焦于网络有效性、网络绩效、治理绩效等研究主题(Cristofoli et al.,2014:77-79;Agostino & Arnaboldi,2015:117-118),较好地回应了前两个关键性问题,但由于没有将公共价值管理理论与网络治理绩效评价相联系,未能充足地回应第三个关键性问题。

为此,本文基于网络治理的特征,分析传统绩效评价的局限性,并以公共价值管理理论与网络治理的内在契合为出发点,构建一个多维度的网络治理绩效评价框架。在此过程中,不仅基于公共价值创造发展出绩效评价的维度、标准和测量方式,而且在厘清各维度间关系的基础上,拟运用网络生命周期探究它们之间的动态平衡。

一、传统绩效评价的局限性

传统绩效评价发源于新公共管理运动,其本质是工具性的,具有明显的管理主义特征。它注重从产出和结果的角度关注正在发生什么,倾向于评价管理运作和项目结果的效率、效益和经济性。这就决定了在传统绩效评价中,凡是符合经济性、效率和效益的公共过程都被视为是有绩效的。正如《英国国家审计法》在对公共组织绩效评价的定义中,直接将绩效视为经济性、效率和效益。

虽然,传统绩效评价很好地解决了公共部门的效率提升问题,但效率却不是最大化公共利益的全部。更为准确地说,传统绩效评价忽视了对于公共部门绩效合法性而言最为本质的公共价值基础(包国宪、摩根,2015:10)。此外,由于新公共管理理论更多地关注以政府为核心的公共组织内部管理问题的改进,治理成分是微小且边缘化的,这就导致传统绩效评价存在着“合作生产”的问题(包国宪、王学军,2012:91)。

为了进一步说明传统绩效评价对于网络治理绩效的适用性式微,本文基于Rhodes(1996:660)在其《新治理:没有政府统治的治理》一文中所列出的网络治理特征(公共组织、私人组织、志愿者组织之间相互依赖;由于资源交换和协商共同目标的需要,网络成员间持续互动;博弈式互动来源于信任,并受网络参与者协商且达成一致的赛局规则的规制;很大程度上,网络脱离政府而自治)对传统绩效评价的局限性展开分析。

(一) 单一的价值取向,缺乏对多元公共价值目标的回应

当今,对于绩效的主流定义来源于新公共管理理论,其概念关注效率、效益和经济性,并遵循着生产逻辑,即投入转变为产出和结果。这决定了由此概念发展而来的传统绩效评价将3E(Efficiency,Effectiveness and Economy)视为价值取向,并聚焦于生产绩效,即依赖于在一定特殊时期内所获得的结果。尽管生产绩效是一个重要的网络治理绩效评价标准,但一定不是唯一的。一方面,网络是一种包含众多行动者及其关系的社会组织形式(O’Toole,1997:45-52)。因此,合作网络中的行动者是多元的,即包括政府、私营部门、非政府组织、社会公众等。不同的行动主体具有不同的价值偏好,并通过网络成员间的持续互动,就合作网络所要实现的价值目标达成共识,并外化为网络议题。网络参与主体的多元化,决定了在博弈式互动基础上形成的共识性的价值目标不是单一的,反而是具有一定兼容性的价值集合。另一方面,治理关乎决策,它不是一个技术问题, 而是一个价值观问题(左晓斯,2015:43)。一般认为,治理追求合法性、法治、透明性、责任性、回应性、参与性、稳定、效率、效益、信任和公正等价值目标(褚松燕,2008:37)。因此,网络治理的价值目标势必是多元的,并基于网络结构和网络中行动主体间的关系形成复杂的价值层级关系和因果关系。

因此,以单一价值目标为取向的传统绩效评价,并不能涵盖网络治理所追求的全部价值内容,尤其是那些民主价值。故此,将传统绩效评价运用于网络中,便可能存在弊端和风险。总之,正如Flynn et al.(1995:548)指出的,传统绩效评价是粗略的、不可信的以及毫无意义的,它忽视了大量与网络运行和评价有关的因素。

(二) 专注于个体绩效,缺乏对关系绩效的关注

新公共管理是一种新自由主义的公共管理哲学,立足于新古典经济学的假设、理论和方法。新古典经济学秉持原子式还原论的系统观,即将聚合现象理解为部分的加总,这就可以借助数学和计算能力推导出部分构成的一切(杨虎涛,2009:5-10)。因此,由新公共管理理论衍生而来的绩效测量和评价势必专注于个体组织的绩效,并基于对个体组织绩效的加总实现对整个系统绩效的考察。但问题在于,还原论否定了不同组成部分间的联系。正如迈尔(1990:41)所言:“极端的分解还原论是失败的,因为它对一个复杂系统的组成成分之间的相互作用未予重视,……为了研究复杂组织系统的问题,就必须研究多个相互关联的系统协调整合发挥作用的问题”。故此,传统绩效评价被运用于强调个体成员间关系的网络时,其适用性便备受质疑。一方面,尽管网络是由单个组织构成的,但这并不意味着网络的绩效是由网络中任何一个组织的绩效所能决定的,即使是网络中那些成功的代表性组织也不能表明整个网络获得成功(Mandell & Keast,2008:717)。同样,网络中个体组织的绩效也无法简单地加总成网络的整体绩效。另一方面,合作网络的属性中参与者之间的关系是其核心,要想对网络治理绩效实现测量就应该能够测度这种复杂的关系(Mandell & Keast,2007:583)。但遗憾的是,传统绩效评价无法就网络治理做出充分的评价,就是因为忽视了对于网络治理绩效而言最为重要的关系维度。

由此可知,缘起于新公共管理理论的传统绩效评价无法刻画出网络治理绩效的全貌。因此,需要基于新的理论发展出能够强调描绘网络特定属性的评价方法,即聚焦于测量促进以信任为基础的关系的过程和机制,追踪参与和互动的水平,实现网络治理绩效评价的关注点由有形的个体绩效转变为无形的关系绩效,并最终体现网络治理实现公共价值的本质要求。

二、公共价值管理理论与网络治理的内在契合

公共价值(Public Value)自1995年被Moore在其专著《创造公共价值:政府中的战略管理》中正式提出以来,便备受学者们的关注。公共价值管理理论关注集体偏好、重视政治的作用、推行网络治理,将公共价值实现视为合作行动的主要目标,对什么是公共价值的判断建立在多方利益相关者的协商基础上,而公共价值的实现则是基于对网络的构建和维护,这正适应了以网络治理为特征的公共管理新挑战(Stoker,2006:43-49)。因此,Stoker将公共价值管理模式理解为一种以“合作化的网络治理”为特征的后竞争时代的主要框架。

在公共价值管理理论视域下的绩效必须符合公共价值要求,判定绩效是否达成的标准是一致性构建、信任和合法性等体现公共价值实现的要素,或者说,只有体现了公共价值的绩效才能获得合法性和支持(包国宪、摩根,2015:20)。这种新的绩效观可以有效地回答“我们究竟需要一个什么样的网络治理,它应该生产什么样的绩效,以及如何通过公共部门、私营部门和社会团体的合作生产行为实现绩效”等根本性问题。因此,公共价值管理是与网络治理最为匹配的范式。主要表现为以下两个方面:

(一) 公共价值管理理论关注公共价值创造和价值平衡,契合了网络治理的多元价值追求

随着治理概念的发展,对治理的评价经历了由原来技术的、非政治的治理扩展到带有价值取向的治理内涵的变化(周红云,2008:33)。总之,治理,尤其是良治最终就是要以实现一系列公共价值为己任(Jørgensen & Sørensen,2012:71-96)。因此,对网络治理进行评价,一方面是对客观治理现状和结果的描述;另一方面是对公共治理价值创造的考察,即实现稳定、责任性、合法性、效率和效益等多元价值目标(褚松燕,2008:37)。

公共价值管理理论认为,合作行动的根本目的就是从事与公共价值创造相关的事宜或增加Moore在著作中提及的价值。Moore(1995:28)建议,公共管理者应该是发现、定义和生产公共价值的探险家。Linden(2002:16)认为,无论是公共部门还是私人部门,今天的开明领导者都很清楚自己仅仅是价值链的一部分,并且也认识到他们所面对的大多数棘手问题都可以通过与其他主体的合作得以解决。为此,Bardach(1998:8)在其合作管理的开创性研究中指出,两个或多个行动主体间的联合行动,其目的就在于通过合作而不是独自去创造公共价值。因此,合作管理的绩效就是要关注创造公共价值的那些管理活动,并将是否体现公共价值实现的要素作为判定绩效达成的标准。

价值的不可兼容性意味着在追求一些价值的同时,不可避免地限制了另外一些价值的实现(De Graaf & Paanakker,2015:637)。这就决定了网络治理的价值目标不仅仅要在“好”和“坏”之间做出取舍,更要在相互竞争的优先权之间做出平衡。公共价值管理理论相较于新公共管理理论的优点就在于重新定义了如何消解效率、责任和公平间的冲突(Stoker,2006:50-54)。这就为网络治理实现多元价值间的动态平衡提供了实现路径。

(二) 公共价值管理理论的集体偏好概念有助于对关系绩效的测量和评价

网络治理运行依赖的基础是合作,合作是一种交换关系。网络治理过程中交换关系的特点是无法精确地计算出互惠的价值,因为网络关系的价值是长期的,而且呈现出多方之间的扩散性交换特点。同时,网络交换也是一种高度社会性的交换,交流是非常频繁的,所有交换者都相互了解,并承认某种规范性价值,相互合作关系本身就是一种追求的价值。正如Mandell & Keast(2007:575)所言,合作网络的属性中,参与者之间的关系是其核心,网络治理的核心任务就是发展关系。因此,对于网络治理绩效而言,关系是最为重要的维度,或者说关系绩效必须纳入到网络治理绩效评价体系之中,并置于核心地位。

公共价值管理理论的核心在于集体偏好(Collective Preference)这一概念,它有别于新公共管理中个体偏好的简单聚集,或者说,集体偏好将公共价值与新公共管理中个体偏好通过聚集来反映公众需求相区分。一方面,集体偏好的形成表现为更加复杂、扩散性和延迟的社会交换过程(Alford,2002:343-344)。这预示着集体偏好概念本身就蕴含着成员间关系的发生与形成;另一方面,集体偏好强调成员行为间的相互联系与依赖,有助于形成集体行动,超越了新公共管理那种分散的、碎片化的个体行为,并要求更多的合作努力来实现公共价值(O’Flynn,2007:358)。因此,以集体偏好概念为核心的公共价值管理理论势必会将“关系”置于话语体系之中,实现对“关系”的聚焦。此外,由集体偏好的概念及其形成特点发展而来的测量工具和评价指标,如关系的多样性和密集度等,有望实现关系绩效的测度和评价。

总之,公共价值管理理论与网络治理具有内在的一致性,公共价值管理理论可以较好地揭示出网络治理的运行逻辑,聚焦于网络治理最为重要的关系维度,由此发展而来的绩效评价框架及方法可以较为全面地刻画出网络治理绩效的全貌。

三、网络治理绩效评价的分析框架

(一) 基于公共价值创造的网络治理绩效概念内涵及其构成解读

一方面,网络治理绩效评价应该反映出网络治理过程和结果的复杂性和多重维度,尤其是呈现出网络治理实现公共价值的本质要求;另一方面,公共价值管理理论的核心在于公共价值的创造。这就决定了基于公共价值创造构建的绩效评价框架势必关注公共价值创造的过程和结果,并以体现公共价值实现的要素作为设计评价标准和测量方法的出发点。基于此,本文以公共价值管理理论为基石,并参考以往有关合作网络、政策网络、网络绩效、治理网络和治理绩效的研究成果,构建一个包含生产绩效、运行绩效和关系绩效等基本维度的网络治理绩效评价框架。在此过程中,就各绩效评价维度上所要实现的公共价值及其评价标准和测量方式进行了深入探讨。本评价框架实质上是为网络治理建立了一个合适的绩效评价方法。

(二) 生产绩效(Production Performance)及其构成

个体之所以结成网络,就是因为合作网络可以更为有效地实现个体无法或无效实现的目标。因此,对于合作网络而言,实现目标是重要的。如果不是为了实现某种目标,合作网络就会失去信任,最终变得无足轻重(Huxham &Vangen,2005:1-12)。目标结果的测量和评价,是与投入、产出、成本和结果等概念相联系,并遵循着生产逻辑,由此生成的绩效可称之为生产绩效。

生产绩效主要关注合作网络是如何有效地实现网络成员和其他利益相关者的利益诉求或者说合作网络是如何实现预期目标的。这一维度沿袭了新公共管理对绩效最为基本的解释,其价值预设是3E——效率(Efficiency)、经济性(Economy)和效益(Effectiveness)。

1.效率

效率体现了网络治理的工具理性追求,是实现网络成员期望、利益和目标的基础性保障,更是度量网络治理有效性的重要标尺。尽管,在治理的语境下一改“工具拜物教”式的效率观念,但是效率仍然是公共治理的固有价值追求,不逊于民主价值(De Graaf & Paanakker,2015:636)。当然,网络治理不唯效率论,它追求的是民主价值、关系互动基础上的效率。对于效率的测量和评价,传统绩效测量是较为适用的,但需要注意的是网络中的效率概念应该蕴涵时间效应。在网络形成(Network Formation)、网络稳定(Network Stability)、网络惯例化(Network Routinization)和网络扩张(Network Extension)等网络发展阶段(Sydow,2004:211),投入和产出在其内容和形式方面都呈现出差异性,并且在时滞效益的作用下,上一阶段的投入,可能会在下一个阶段形成产出或分散于此后的各个阶段。因此,网络中的效率评价应该将短期目标的实现和长期结果的达成有机结合起来,投入和产出变成了一个持续不断的过程。这就需要将传统绩效测量的时点测量方式,改为时段测量或跟踪测量,也可借鉴回溯法思想设计新的测量工具。

2.经济性

所有网络都会产生成本,并且通常都是高昂的。因此,经济性理应得到关注。要实现对经济性的评价,重点在于对网络成本的识别与测量。首先需要明确的一点是,网络中的成本不应该狭义地定义为金钱或其他有形的资源,它还涉及时间、生产能力或合法性等(Voets et al.,2008:783)。合作网络及其活动在金钱方面的花费可能不多,但是在时间方面的花费可能非常多。正如Huxham & Vangen所言(2005:13),“寻找合作的优势是一项严肃的资源消费活动,所以只有当真正值得时才会考虑”。

其次,网络发展的四个阶段都会产生成本。在网络形成阶段,成本主要是与建立关系、信任、标准、承诺的时间投入相关。在网络稳定阶段,成本则是与获得和强化网络的合法性、发展维持网络运作的必要技能、实现预期目标投入的资源等相联系。在网络惯例化阶段,成本发生于新成员进入网络、接受正式或非正式的“游戏规则”所花费时间以及新成员与原有成员间的信任关系构建等方面。在网络扩张阶段,成本不仅与识别和承诺实现网络价值目标相关,而且还与强制制裁那些没有为整个网络做出贡献的成员相联系。此外,成员间关系强化所花费的时间和资源也应当考虑在内。对于有形的成本,可以通过每单位产出的成本进行测量。对于获得和维持合法性、构建关系、价值目标识别和确认等行为所引发的成本,则可以通过投入的时间与金钱或利益相关者的主观感知度调查等方式进行测量。

3.效益

效益是合作网络有效性的核心主题,网络效益被定义为网络层面上获得的积极结果,这种结果通常不可能由单个参与者独立完成(Provan & Kenis,2008:229-252)。因此,作为整体的网络效益,其重要性要远胜于个体组织的效益,原因就在于网络可以提升关键资源的整合能力,从而应对公共问题。故此,Provan & Milward(2001:415)指出,网络效益的评价对于制定地方、州和联邦公共政策的决策者而言是非常重要的,它有助于将稀缺的公共资源分配给那些有效使用资料来满足公众需求的服务机构。然而,基于既定目标的绩效测量无法反映出网络合作中形成的新工作方式以及可能会产生的各种无法预料的影响(Koppenjan,2008:699-714)。再加之,合作的动态性预示着现有的目标将会变得不再合适,或者说在整个过程中,目标会改变,即目标可能是最初设定的,也可能是在网络运行的过程中形成的,甚至可能是在绩效评价的过程中形成的。因此,需要一些新标准来判断合作网络的效益。

首先,可通过网络提供实际服务的范围而不是简单地基于网络参与者的数量实现对网络效益的评价。网络的一个关键性优势是它能够提供可以共同满足所有利益相关者需求的服务。因此,网络水平的效益可以基于所有利益相关者的真实需要、网络所提供的服务程度以及自身利益实现的满意度加以判断。

其次,如果网络是有效益的,通常目标导向的网络一定会被管理(Provan et al.,2007:479-516)。网络效益便会与网络的管理结构发生关系。因此,评价网络效益的最重要方式之一是网络成员评估自身在多大程度上可以获取资源和分配资源(Provan & Milward,2001:421)。

然后,合作网络的效益取决于成员是否有能力形成新的过程。该过程将会产生新的工作方式、新的制度安排,并将成员整合为一个新的整体,最终导致新解决方法的形成和网络水平结果的出现(McGuire & Agranoff,2011:265-284)。因此,网络效益与网络学习的概念相联系。网络成员间的知识获取、知识共享和知识利用可以作为测量网络学习的重要维度,也可以参考平衡计分卡中学习与成长维度的测量指标和方式,但需要突破单一组织内部学习的边界限制,转而强调众多、异质性组织间的交互式学习行为的测度,如学习类型的多样化程度、集体学习行为发生的频率和持久性、共有知识的增量、合作创新的数量和质量。

最后,网络理论主张,合作效益应该由为参与者带来成本和收益的过程结果来决定。由于各参与者存在着重合或分歧的目标,因此合作网络可能会产生双赢结果,也会产生零和博弈的结果。因此,对于那些因网络合作带来负效应的参与者而言,应当给予相应的补偿,从而使其留在网络中。为此,网络效益的评价应该以双赢为基石,不仅要对网络中的个体组织的成本与收益进行测量,而且要对网络的整体成本与收益进行评价。这就决定了对网络效益的评价是一个多层次的评价过程,具体包括社区层面、网络层面和组织层面(Provan & Milward,2001:414),并且每一个层面都有自己的效益标准和评价方法,如社区层面可以聚焦于网络提供给社区的服务质量实施评价,网络层面则可以围绕网络在协同运作方面的能力进行评价,组织层面可以重点考察个体组织对于网络的贡献。

尽管效率、经济性和效益都属于公共价值的范畴,并且生产绩效是网络治理绩效评价的重要维度,但一定不是唯一的。公共价值很难仅仅通过有形结果得以体现,反而更多的是与无形结果相联系。因此,网络治理绩效评价的关注点需要完成从有形结果向无形结果的转变。正如Reinicke et al.(2000:15)指出的,“网络的无形成果——比如成员间更大的信任以及用来提出和讨论其他问题的论坛的建立——常常和有形成果一样重要。”公共价值管理理论主张,判定绩效是否达成的标准是一致性构建、信任和合法性等体现公共价值实现的要素。因此,本文在结合网络治理特点的基础上,增加了强调合法性和一致性等公共价值的运行绩效以及聚焦于信任、承诺等公共价值的关系绩效,以期实现对网络治理绩效的全面刻画。

(三) 运行绩效(Operation Performance) 及其构成

尽管评价网络的有效性是很重要的,但是更为重要的是关注实现结果的过程。因此,学者们提出了“运行绩效”的概念(Voets et al.,2008:778)。虽然,网络的一些显性特征与传统组织并无区别,但不应该将网络运行与传统组织的运行相混淆。在网络中,权力不是基于合法授权而是在众多平等的伙伴之间共享,成员关系也不是由等级制度决定,而是基于信任和对整个合作网络的承诺所建立起来的,利益相关者是合作网络中的关键参与者,为网络运行提供了必要的合法性。因此,网络治理语境中的运行绩效更多的是与民主价值相联系。

运行绩效的测量聚焦于以下议题:是否涵盖了所有利益相关者;就正式和非正式规则达成一致;参与者在合作中的责任分享;网络获得内外部关键利益相关者的支持程度;网络在与外部环境的互动中的稳定性和持久性。因此,运行绩效主要关注合法性(Legitimacy)、责任(Accountability)、一致性(Accordance)和稳定性(Stability)等公共价值。

1.合法性

任何治理机制都需要获得在参与者之间内在的合法性,尤其是在网络发展的早期阶段。因此,正如Sydow(2004:202)所言,网络治理运行的合法性获得是至关重要的。

网络治理过程的合法性与网络治理过程是否涵盖所有利益相关者有关(Chrislip & Larson,1994)。通常的测量方式是统计那些被影响或关心此议题的所有利益相关者的数量,但仅仅通过利益相关者的数量来粗略地评价网络治理的合法性是远远不够的。合法性过程的核心在于两个方面:一是利益相关者之间有机会就网络治理目标进行对话,评判标准可从参与对话机会的平等程度、议题被告知的及时性和准确性以及参与对话的积极性和意向性等方面入手;二是网络治理结果体现了一个基于广泛共识基础上的诉求,这决定了网络治理过程的合法性也依赖于利益相关者对于自身是否得到了公平对待的认知(Ansell & Gash,2008:557)。因此,公平感的测量是一种有效的方式,重点考察内外部利益相关者之间公平对待的差异程度,尤其是围绕决策的话语权分配的公平程度。

此外,民主化运行的网络,需要正式和非正式的合法性。正式合法性是指对网络从事特定议题的行动正式授权,其评判标准在于是否存在对网络及其日常工作事项表示支持的正式公告。非正式合法性是指成员对网络的实际功能表示支持的范围(Skelcher et al.,2008:215-232)。非正式合法性相比正式合法性更难测量,Provan et al.(2001:416)给出了一个近似的标准,即对于网络目标的成员承诺,类似的标准是利益相关者与网络有关的行为。

2.责任

网络中可能存在着责任的真空问题,为此Bovens(1998:246-250)指出,“多只手的问题”要求治理关注责任,在复杂的网络组织背景下,责任问题更具挑战性。治理的多样性、动态性和复杂性使得网络的管理者、生产者和顾客在问题出现时都无法清楚地确定谁应该担负责任,这可能引发管理者将责任推给生产者,而更糟糕的是寻找“替罪羊”的可能性增加。除此之外,自组织网络面临的困境在于:对谁负责?治理要求不同的机构把各自的资源和目标整合到一起,在这种情况下对谁负责的问题将会变得更加复杂,因为所有的网络在一定程度上都具有排他性。它们是由其成员的自我利益驱动的,根本的动力并不在于对广大公众利益的关怀,尤其不关心排除于网络之外的人(Stoker,1998:23-24)。

因此,责任构成了运行绩效的第二部分。鼓励更多的责任是作为新公共管理运动关键特征的绩效测量的首要任务。因此,在管理组织以及提高组织的责任性方面,传统绩效评价依然是富有成效的。签订绩效合同就是传统绩效评价开出的“良方”,以此来解决“对谁负责”和“由谁负责”的问题。但网络治理跨越了单一组织的边界,责任也随之扩散到与网络议题相关的利益相关者身上,此时绩效合同可能只是一些模糊的测量(奥斯本、普拉斯特里克,2004:227)。为此,本文补充其他一些测量方式。首先,责任的明确源于对责任本身的澄清,因此,网络作为一个整体,需要对它的成员和顾客就其行为和结果给予解释,体现出一种回应和倾听。沟通就是这样一种解释方式,具体指标为网络成员和外部利益相关者参加会议的数量。其次,网络和其成员应该对网络活动负有责任。具体可通过网络成员的任命、开除和惩罚来测量,或者通过测量讨论网络议题和其他成员事宜的出席率。

3.一致性

网络治理有效运行的基础是,相互依赖的多元网络主体通过集体行为的互动,就正式和非正式的网络规则达成一致,通过这套规则来互相调适行为主体的策略和行为来达成一致行动,进而实现共同目标。可知,一致性实现了对多样性的规约,使得网络近似于一个组织一样有效地运行。因此,对于运行绩效的评价而言,需要将一致性囊括其中。根据Skelcher和Voets等学者的研究,一致性主要包括四个指标:可供表达赞成的议题、表达赞成的机制、赞成的重要性和表达赞成的参与率。

首先,可供表达赞成的议题,即什么将会被用于讨论。可能的测量是提供给网络成员或利益相关者表达赞成的议题数量和重要性。在民主语境下,可供网络成员或利益相关者讨论并表达赞成与否的网络议题数量越多,且重要性越强,这一指标上的绩效就会越高。其次,表达赞成的机制。仅仅有了可供表达赞成的议题是远远不够的,为了保证表达赞成具有实质效应,就需要在网络运行中发展出一套行之有效的保障机制,它不仅维护了网络成员的话语权,而且有助于促成一致行动的发生。在代议制民主中,选举制就是表达赞成的主要机制,也同样适用于网络。此外,有无公民投票、用户委员会和消费者评价都可以被用于这一指标的测量(Voets et al.,2008:781)。然后,赞成的重要性。赞成与否在多大程度上会影响网络运行?还是说赞成行为仅仅是一种象征性的行为?每一个利益相关者是否都拥有否决权?这都可用于判断该指标绩效的高低。最后,在网络合作中,利益相关者必须直接参与到决策制定过程中,就网络议题开展对话,完成表达赞成与否的行为。因此,表达赞成的参与率是一种可行的测量方式。

4.稳定性

网络是一种不稳定的结构,它需要通过适当的规则、标准实现自身的制度化,从而在一定时期内获得稳定的运行(Albrecht et al.,2014:67-68)。同时,稳定性是维持网络内外部合法性的关键。因此,稳定性对于评价网络运行质量而言,是不可忽视的。通常,网络成员数量和网络的制度化或可持续性可以作为评判稳定性的标准。

首先,成员数量与网络所能整合的资源数量息息相关。人数越多,可以整合的资源就会越多,网络受外部环境的限制就会越少,网络就会越具有稳定性。因此,成员数量可以作为一个指标,但需要注意的是当成员数量的增加超过了临界值时,新增加的成员不仅会增加协调成本,降低网络效率,导致生产绩效的减少,而且也会增加成员间的潜在冲突,影响网络的正常运行。因此,在考虑成员数量的同时,也应该考虑到成员加入网络的方式或在网络中被赋予的义务(Provan & Milward,2001:418-419)。

其次,网络的制度化或可持续性。网络的制度化表征了网络内部是否形成了正式或非正式的“游戏规则”,用于指导和规约成员间的行为。网络的制度化程度越高,成员发生道德风险和逆向选择的行为就会越少,从而保障了网络运行的稳定性。网络的制度化可以通过是否存在对网络成员行为规约的正式文件或普遍被成员遵守的行为准则得以判断。网络的可持续性也可以作为网络稳定性的指标。这是因为可持续性的网络本身就暗含着:网络结构较为合理、网络对于外部环境的改变具有一定的适应性并发展出了自我调节机制,而这些都可以增强网络的稳定性。通常,对于可持续性的测量主要是基于时间维度考察网络的续存与消亡。

此外,合作网络是否增加了社会资本存量,网络成员对完成网络目标是否具有持续的承诺,关键行动者是否识别和接受网络是整个环境中的一部分,以及在既定目标完成后,网络成员是否愿意留在网络中,并发展出新的共同目标,都可以作为有效的测量方式。

(四) 关系绩效(Relationships Performance)及其构成

合作网络的关键问题在于是否有能力构建一种创造新工作方式的新型关系,其成功在很大程度上取决于促进合作行动的关系维持(Mandell & Keast,2007:577)。这就决定了合作网络的属性中参与者之间的关系是其核心,绩效测量要是有用,它必须有能力识别关系的本质,并实现对这种复杂关系的测度。因此,关系绩效不仅应该得到重视,而且相较于生产绩效和运行绩效而言,应处于核心地位。这是因为,只有网络参与者之间构建起以信任为基础的新型关系时,它们才能形成一个新的整体,不仅有利于网络获得内外部合法性,催生出共同运行的网络规则,而且就网络所要实现的目标达成共识,并在合作关系的基础上实现它。

关系绩效主要关注于网络参与者是如何发展和维持合作关系的过程和结果,其评价有赖于对关系质量的评价。关系质量的评价是建立在对关系质量维度探索的基础之上的,最早的关系质量维度探索基本是在服务质量理论框架中进行的。学者们由关系的本质特征出发,试图提出具有普适性的关系质量维度。从简单的三维度模型到复杂维度模型,尽管他们构建的关系质量维度各具特色,但是信任、满意和承诺作为关系质量的重要构成维度得到了较为普遍的认可,并被视为关系质量结构中的内生维度(Crosby et al.,1990:69)。网络成员的关系是基于信任和对整个合作网络的承诺所建立起来的,并且合作依赖于在交流、信任、承诺、理解和结果满意之间良性循环的实现(Ansell & Gash,2008:558)。因此,信任、满意和承诺也是合作网络关系质量的基本维度。此外,关系质量代表的是互动关系所蕴涵的价值创造过程中的无形产品(Holmlund,2001:15),也就是为关系双方带来共赢的信任、满意和承诺等无形价值。因此,信任(Trust)、满意(Satisfaction)和承诺(Commitment)也指明了关系绩效所追求的公共价值目标。

1.信任

信任是形成亲密关系的基石,它可以激发合作伙伴对关系进行投资,从而有利于消除有形(财产)和无形(知识)的障碍(Naudé & Buttle,2000:353)。如果没有了它,关系将难以发展到更高水平,甚至会导致关系破裂。因此,信任是关系质量的关键评价指标。鉴于网络成员间的博弈式互动行为特征,目前信任研究应用最多的经典博弈范式——投资博弈可用于实现对网络合作伙伴间信任的测量。在投资博弈中,信任水平和可信赖度是信任的评价指标。信任水平作为信任者对被信任者的信任意愿,在操作层面上通过信任者的投资额进行测量;可信赖度作为被信任者对信任者信任行为的回报,在操作层面上通过被信任者的返还额与其收益之间的比率进行测量。当然,我们也需要注意到信任的构建需要历经一个时间过程,合作双方为构建和维护彼此间的信任所花费的时间可以近似地作为一种测量方式。此外,在不确定性因素以及机会主义倾向的作用下,信任往往是脆弱的。如果没有具体有效的相关制度安排,不足以维持持久的信任(汪伟全,2012:104),因此,可以通过惩罚合作伙伴的机会主义行为数量或合作伙伴共同签订的合作备忘录进行测量。

2.承诺

承诺是非常重要的,这是因为承诺被视为关系寿命的预言家(Le & Agnew,2003:40)。Stanley & Markman(1992:595)将承诺划分为两个维度:贡献(Dedication)和约束承诺(Constraint commitment)。通常,贡献越高、约束承诺越强,关系寿命越长。贡献涉及个体希望延续关系,评判的标准在于网络成员是否将关系纳入到自己未来的计划之中,或者说他是否愿意与合作伙伴共同面对未来。约束承诺涉及终结关系的内外部压力,反映个体对于与终结关系相联系的社会、情感、道德、经济成本等方面的认知。约束承诺可从道德承诺(Moral commitment)和结构承诺(Structural commitment)两方面实现评价(Stanley et al.,2010:244)。在道德承诺方面,评判的标准在于网络成员间是否形成了促进关系延续的价值观和信仰(如:认为关系一旦开始,就应该努力坚持下去)。在结构承诺方面,可通过成员就建立和维持关系投入的资源数量、关系产生的共同受益的数量、结束关系的机会成本等方面的测量实现评价。

3.满意

如果可以将信任和承诺作为关系的投入,满意就可以被视为构建和维持关系所期盼的结果。对于关系的满意是构建长期关系的重要因素。为此,众多学者将测量关系的满意作为关系质量的重要指标。要实现对满意的评价,就需要关注关系在多大程度上满足了关系双方的期望,以及关系双方对于关系所持有的积极态度(Rusbult,1983:101-117)。具体可通过合作双方对于彼此间构建起的亲密关系的感知程度、维持关系的期望程度和发展关系追加投入的意愿程度等方式实现测量。

此外,关系本身就是一种价值追求。鉴于集体偏好的概念及其形成特点,关系质量还可以通过关系的多样性、密集度和互动形式实现评价。关系的多样性是指网络成员间关系是单一的(建立在一件事务上)还是多元的(建立在多件事务上)。如果网络成员间存在不止一种关系,即使其中一种关系类型不存在,它们间的关系依旧得以维持。因此,多重关系是一个特别有效的测量方式。关系密集度是指在合作网络中成员间联系的数量,数量越多就意味着成员间的相互关联越紧密。关系的互动形式是指网络成员间是单边关系、双边关系还是多边关系。在网络的密度和相互关联的紧密程度上,多边关系强于双边关系,双边关系强于单边关系。

(五) 基本维度间的关系与平衡

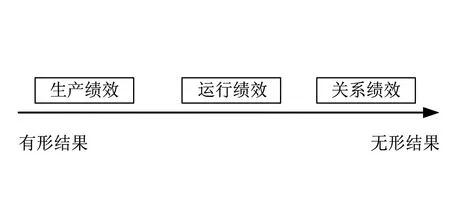

有形结果和无形结果构成了一个连续光谱,生产绩效、运行绩效和关系绩效分布于其上。生产绩效聚焦于有形结果,关系绩效则倾向于无形结果,运行绩效位于其中(见图1)。网络治理绩效评价的关注点实现了从有形结果向无形结果的转变。因此,从重要性的角度来看,在整个网络治理绩效评价框架中,关系绩效处于核心地位,扮演着基石的角色,支撑着运行绩效和生产绩效。运行绩效发挥着保障作用,促成了生产绩效的顺利达成,并在关系绩效与生产绩效之间搭建起了“桥梁”。生产绩效是关系绩效和运行绩效的最终落脚点,其自身的达成会进一步促进运行绩效和关系绩效的提升(见图2)。总之,关系绩效优先于运行绩效,运行绩效优先于生产绩效。但这并不意味着它们之间存在一种高级取代低级的替代关系,反而由前文分析可知,生产绩效、运行绩效和关系绩效之间相互联系,相互依赖,共同构成了网络治理绩效评价的基本维度。

图1 生产绩效、运行绩效和关系绩效的分布特点

图2 生产绩效、运行绩效和关系绩效间的关系

然而,以往相关的文献中,学者们往往将它们对立起来,偏向于忽视生产绩效,转而将目光投向于运行绩效和关系绩效。de Bruijn & Ringeling(1997:158)曾经警告过,不要对过程标准太过于注重。如果过分强调运行和关系,就会存在实质被忽略的风险,毕竟参与者结成网络是为了实现利益诉求。但有一点需要明确,生产绩效、运行绩效和关系绩效之间确实存在着矛盾的风险,根源在于它们各自所蕴含的价值之间存在潜在的冲突,如效率与责任、效率与信任等。因此,网络治理的挑战不应是将三种绩效对立起来,并从中做出取舍,而是在谋求价值平衡的基础上,将它们整合到一个统一的绩效评价框架之中。

网络并不是静态的实体,而是动态的、改变的。在网络生命周期的不同阶段会有不同的绩效追求。为此,本文在借鉴Thacher & Rein(2004:463)提出的循环(Cycling)价值冲突管理战略的基础上,试图基于网络生命周期探究生产绩效、运行绩效和关系绩效之间的动态平衡问题*循环价值冲突管理战略是指公共机构在不同的时间段关注不同的价值,并随着时间推移关注到每一个价值的变化,即在相互冲突的价值间反复来回(Thacher & Rein,2004:457-486)。。在网络形成阶段,关系、信任、规范和承诺等因素对于网络的形成至关重要。因此,关系绩效在网络形成阶段应占主导;在网络稳定阶段,网络成员支持和合法性的获得具有举足轻重的地位,这决定了运行绩效应该置于中心地位;在网络惯例化阶段,交易成本需要降低,并且参与者需要从持续的网络参与中获益,所以生产绩效理应得到更多的关注;在网络扩张阶段,“无用的努力”会引发成员对网络合作失去兴趣和支持,导致网络瓦解。此外,参与者就彼此间构建起的亲密关系的感知程度也是非常重要的。因此,生产绩效和关系绩效主导着该阶段。由于在网络生命周期中,对网络绩效的评价是周期性的,这就决定三种绩效处于不断的循环之中,实现了一种动态平衡。

四、结 论

本文提出的网络治理绩效评价框架缘起于公共价值,通过公共价值发展出了绩效评价的维度、标准和测量方式。尽管网络合作中的生产逻辑要比单个组织的生产逻辑更为复杂,但生产绩效依旧是重要的,因为网络需要结果以备成员所分享。网络是由多元主体构成的,获得内外部合法性对于合作网络的续存至关重要,因此运行绩效也是重要的维度。合作网络的关键问题在于构建新型关系,这决定了关系绩效处于核心地位。不同的维度间既存在着相互依赖,又存在着冲突风险,网络生命周期为实现不同维度间的动态平衡提供了可能性。需要指出的是,本文发展的维度和标准存在一定的量化难度。因此,本文关注于网络治理的绩效评价,而非绩效测量。这个分析框架可以用来发展绩效测量,但这已经超出了本文的研究范围。对于未来的研究而言,发展建立在绩效维度上的指标,尤其是以各维度上的公共价值为一级指标,设计次级指标是主要的挑战。

[1] 戴维·奥斯本、彼得·普拉斯特里克 (2004).政府改革手册:战略与工具.谭功荣等译.北京:中国人民大学出版社.

[2] 包国宪、王学军(2012).以公共价值为基础的政府绩效治理——源起、架构与研究问题.公共管理学报,2.

[3] 包国宪、道格拉斯·摩根(2015).政府绩效管理学——以公共价值为基础的政府绩效治理理论与方法.北京:高等教育出版社.

[4] 李维安等(2014).网络治理研究前沿与述评.南开管理评论,5.

[5] 娄成武、谭羚雁(2012).西方公共治理理论研究综述.甘肃理论学刊,2.

[6] 恩斯特·迈尔(1990).生物学思想发展的历史——多样化、演化和遗传.涂长晟译.成都:四川教育出版社.

[7] 汪伟全(2012).区域合作中地方利益冲突的治理模式.政治学研究,2.

[8] 杨虎涛(2009).演化经济学的两种系统观.经济学家,8.

[9] 周红云(2008).国际治理评估指标体系研究述评.经济社会体制比较,6.

[10] 褚松燕(2008).我国公共治理评估之核心要素.中国行政管理,9.

[11] 左晓斯(2015).治理究竟是什么.学术研究,10.

[12] D.Agostino & M.Arnaboldi(2015).How Performance Measurement Systems Support Managerial Actions in Networks:Evidence from an Italian Case Study.PublicOrganizationReview,15(1).

[13] M.Albrecht et al.(2014).Analyzing and Evaluating Regional Governance Networks:Three Challenges for Applications.Evaluation,20(1).

[14] J.Alford(2002).Defining the Client in the Public Sector:A Social Exchange Perspective.PublicAdministrationReview,62(3).

[15] C.Ansell & A.Gash(2008).Collaborative Governance in Theory and Practice.JournalofPublicAdministrationResearchandTheory,18(4).

[16] E.Bardach(1998).GettingAgenciestoWorkTogether:ThePracticeandTheoryofManagerialCraftsmanship.Washington,DC:Brookings Institution Press.

[17] M.Bovens(1998).TheQuestforResponsibility:AccountabilityandCitizenshipinComplexOrganizations.London:Cambridge University Press.

[18] D.D.Chrislip & C.E.Larson(1994).CollaborativeLeadership:HowCitizensandCivicLeadersCanMakeADifference.San Francisco,CA:Jossey-Bass.

[19] D.Cristofoli et al.(2014).Governance,Management and Performance in Public Networks:How to Be Successful in Shared-governance Networks.JournalofManagement&Governance,18(1).

[20] L.A.Crosby et al.(1990).Relationship Quality in Services Selling:An Interpersonal Influence Perspective.JournalofMarketing,54(3).

[21] J.A.De Bruijn & A.B.Ringeling(1997).Normative Notes:Perspectives on Networks.in W.M.J.Kickert et al.(eds.).ManagingComplexNetworks:StrategiesforthePublicSector.London:Sage.

[22] G.De Graaf & H.Paanakker(2015).Good Governance:Performance Values and Procedural Values in Conflict.AmericanReviewofPublicAdministration,45(6).

[23] R.Flynn et al.(1995).Contracts in the Quasi-Market in Community Health Services.JournalofSocialPolicy, 24(4).

[24] M.Holmlund(2001).The D&D Model-Dimensions and Domains of Relationship Quality Perceptions.TheServiceIndustriesJournal,21(3).

[25] S.Hovik & K.B.Stokke(2007).Network Governance and Policy Integration——The Case of Regional Coastal Zone Planning in Norway.EuropeanPlanningStudies,15(7).

[26] C.Huxham & S.Vangen(2005).ManagingtoCollaborate:TheTheoryandPracticeofCollaborativeAdvantage.New York:Routledge.

[27] B.Jessop(2000).The Dynamics of Partnership and Governance Failure.in G.Stoker(ed.)NewPoliticsofBritishLocalGovernance.Basingstoke:Palgrave Macmillan.

[28] T.B.Jørgensen & D.L.Sørensen(2012).Codes of Good Governance:National or Global Public Values?PublicIntegrity,15(1).

[29] J.Koppenjan(2008).Creating a Playing Field for Assessing the Effectiveness of Network Collaboration by Performance Measures.PublicManagementReview,10(6).

[30] B.Le & C.R.Agnew(2003).Commitment and Its Theorized Determinants:A Meta-analysis of the Investment Model.PersonalRelationships,10(1).

[31] R.Linden(2002).WorkingacrossBoundaries:MakingCollaborationWorkinGovernmentandNonprofitOrganizations.San Francisco:Jossey-Bass.

[32] M.P.Mandell & R.Keast(2007).Evaluating Network Arrangements:Toward Revised Performance Measures.PublicPerformance&ManagementReview,30(4).

[33] M.P.Mandell & R.Keast(2008)..Evaluating the Effectiveness of Interorganizational Relations through Networks.PublicManagementReview,10(6).

[34] M.McGuire & R.Agranoff(2011).The Limitations of Public Management Networks.PublicAdministration,98(2).

[35] M.Moore(1995).CreatingPublicValue:StrategicManagementinGovernment.Cambridge,MA:Harvard University Press.

[36] P.Naudé & F.Buttle(2000).Assessing Relationship Quality.IndustrialMarketingManagement,29(4).

[37] J.O’Flynn(2007).From New Public Management to Public Value:Paradigmatic Change and Managerial Implications.TheAustralianJournalofPublicAdministration,6(3).

[38] L.J.O’Toole,Jr.(1997).Treating Networks Seriously:Practical and Research-based Agendas in Public Administration.PublicAdministrationReview,57(1).

[39] K.G.Provan & H.B.Milward(2001).Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks.PublicAdministrationReview,61(4).

[40] K.G.Provan et al.(2007).Interorganizational Networks at the Network Level:A Review of the Empirical Literature on Whole Networks.JournalofManagement,33(3).

[41] K.G.Provan & P.N.Kenis(2008).Modes of Network Governance:Structure,Management,and Effectiveness.JournalofPublicAdministrationResearchandTheory,18(2).

[42] W.H.Reinicke et al.(2000).CriticalChoices:TheUnitedNations,NetworksandtheFutureofGlobalGovernance.Ottawa:International Development Research Centre.

[43] R.A.W.Rhodes(1996).The New Governance:Governing without Government.PoliticalStudies,44(4).

[44] C.E.Rusbult(1983).A Longitudinal Test of the Investment Model:The Development(and Deterioration) of Satisfaction and Commitment in Heterosexual Involvements.JournalofPersonality&SocialPsychology,45(1).

[45] C.Skelcher et al.(2008).Designing Democratic Institutions for Collaborative Economic Development:Lessons from Belgian and Dutch Cases.in M.Considine & S.Giguere(eds.).GovernmentandCommunitiesinPartnership:TheTheoryandPracticeofLocalGovernanceandEconomicDevelopment.London:Palgrave.

[46] S.M.Stanley & H.J.Markman(1992).Assessing Commitment in Personal Relationships.JournalofMarriage&theFamily,54(3).

[47] S.M.Stanley et al.(2010).Commitment:Functions,Formation,and the Securing of Romantic Attachment.JournalofFamilyTheoryandReview,2(4).

[48] G.Stoker(1998).Governance as Theory:Five Propositions.InternationalSocialScienceJournal,50(1).

[49] G.Stoker(2006).Public Value Management A New Narrative for Networked Governance?AmericanReviewofPublicAdministration,36(1).

[50] J.Sydow(2004).Network Development by Means of Network Evaluation? Explorative Insights from a Case in the Financial Services Industry.HumanRelations,57(2).

[51] D.Thacher & M.Rein(2004).Managing Value Conflict in Public Policy.Governance,17(4).

[52] J.Voets et al.(2008).A Framework for Assessing the Performance of Policy Networks.PublicManagementReview,10(6).

APublicValueCreation-basedFrameworkforAssessingthePerformanceofNetworkGovernance

SunFei

(Lanzhou University)

Network governance,as an effective governance model stressing participation,negotiation,interaction,and cooperation between network members,is increasingly popular around the world.However,as a way to solve market failure and state failure,governance is not almighty,but faces risk of failure.To overcome the failure or ineffectiveness of network governance,it is needed to evaluate network governance performance,so as to continuously improve network governance quality.Traditional performance evaluation originating from New Public Management,has the notable feature of managerialism,and its essence is instrumental.It tends to evaluate the efficiency,effectiveness,and economy of management operation and program results,which successfully solves the problem of efficiency improvement of public sector,but not very valid when facing network governance.This is because:(1) traditional government performance evaluation only focuses on the single value,lacking the responsiveness to multiple public values; and(2) it focuses on individual performance,lacking of the concern on relational performance.To develop the performance evaluation framework for network governance,the paper turns the eyesight to public value management theory.On one hand,public value management theory focuses on public value creation and value balance,which is consistent with multiple values pursued by network governance; on the other hand,the concept of collective preference is helpful to evaluate relational performance.Just because of the consistency of public value management theory with network governance,it can well disclose the functioning logic of network governance,and deeply explore its most important dimension:relationship.The performance evaluation framework and methods based on these can showcase the full picture of network governance performance.

Based on public value management theory,the paper develops a network governance performance evaluation framework consisting of three dimensions(i.e.,production performance,operational performance and relational performance),by drawing lessons from previous research findings related to cooperation network,policy network,network performance,governance network and governance performance.Production performance focuses on public values,such as efficiency,effectiveness,and economy; operational performance stresses the ones,such as legitimacy,accountability,accordance and stability; relational performance pursues the ones,such as trust,satisfaction,and commitment.Based on these,the paper analyzes the evaluation standards and measurement ways of public values in every dimension.

Furthermore,it discusses the relationship between production performance,operational performance,and relational performance.As far as importance is concerned,relational performance precedes operational performance,and operational performance is superior to production performance.However,it doesn’t mean that the type of performance at a higher level of importance can replace those at lower level,instead,they are mutually connected and dependent,and together consist of the basic dimensions of network governance performance evaluation.In view of the contradiction risk existing between the three dimensions,especially the potential conflicts between values contained in every dimension,it discusses the dynamic balance between the three dimensions based on network life cycle theory by drawing from the value management strategy proposed by Thacher and Rein in 2004.Although performance evaluation dimensions and standards developed by the paper are difficult to measure to some extent,a proper performance evaluation method has been designed for network governance.Therefore,the findings of the paper not only provides the guidelines and ways to rectify network governance failure,but also lay the foundation of constructing network governance performance evaluation system.

public value; network governance; governance performance; performance evaluation

10.14086/j.cnki.wujss.2017.06.012

D035

A

1672-7320(2017)06-0132-13

2016-09-06

■作者地址孙 斐,兰州大学管理学院;甘肃 兰州 730000。

教育部人文社会科学研究青年基金(15XJC630006) ;国家社会科学基金青年项目(16CGL049);中央高校基本科研业务费专项资金(17LZUJBWZY044)

■责任编辑叶娟丽