播散性嗜酸性细胞胶原病一例

孙祖凤 朱虹 姚煦 徐秀莲 张韡

210042南京,中国医学科学院 北京协和医学院 皮肤病研究所过敏与风湿免疫科

播散性嗜酸性细胞胶原病一例

孙祖凤 朱虹 姚煦 徐秀莲 张韡

210042南京,中国医学科学院 北京协和医学院 皮肤病研究所过敏与风湿免疫科

患者女,50岁,因全身红斑、干燥、伴瘙痒10余年加重1周于2014年10月29日收住我院。患者10余年前无明显诱因下鼻翼及口周出现皮肤红斑伴瘙痒,随之出现面部肿胀性红斑、干燥伴脱屑(图1),曾予小剂量糖皮质激素(激素)口服,皮炎平外涂治疗1周后症状好转,但此后鼻翼及口周红斑反复发作,渐累及双手背。2010年患者双手肘腕关节晨僵,不伴关节红肿、疼痛,活动1 h好转,在当地医院诊断系统性红斑狼疮(SLE),予羟氯喹0.2 g每日2次,泼尼松40 mg及来氟米特(剂量不详)口服治疗,疗效尚可,后激素逐渐减量至停药。2011年上述皮损再出现,并蔓延至双上肢、腋窝、腹部及后背部,就诊于北京大学第一医院,当时查抗核抗体1∶160,抗SSA抗体及AMA⁃A2阳性,嗜酸性粒细胞百分比17.9%。皮损组织病理:灶状角化不全,海绵水肿,真皮浅中层淋巴细胞灶状浸润伴明显嗜酸性粒细胞及少许嗜中性粒细胞浸润。胸部CT:两下肺间质病变,左下肺大疱。肺功能:肺通气功能正常,弥散功能轻度减退;双手腕X线改变符合类风湿关节炎;唇线活检示间质淋巴细胞散在浸润,未见淋巴细胞聚集灶;诊断“特应性皮炎可能性大、肺间质病变及结缔组织病不除外”,予激素(剂量不详)治疗后好转,后激素逐渐减量,停药后数日即复发。2013年,患者辗转至武汉某医院就诊,诊断“嗜酸性粒细胞增多综合征?硬皮病?”,予甲氨蝶呤治疗(剂量不详),因服用甲氨蝶呤后出现全身关节疼痛且皮损缓解不明显而停用,再次口服泼尼松治疗。1周前,患者减量至泼尼松5 mg每天1次,全身再次出现密集分布、大小不等、浸润性暗红色斑片,遂来我院门诊,以“嗜酸性粒细胞增多症”收入院。发病过程中患者一般情况尚可,有雷诺现象,近2年出现大便次数增多,每天3次,成形便稀,否认腹痛、心悸、气促等。

体检:全身皮肤干燥,面部弥漫性肿胀性暗红斑伴微脱屑。躯干、四肢密集分布境界不清的浸润性暗红色斑片、斑丘疹,局部皮肤肥厚、苔藓样变伴微脱屑,可见抓痕(图1)。

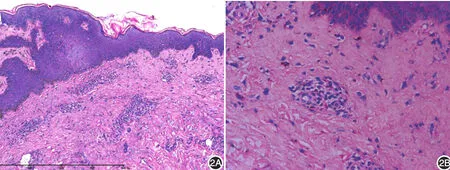

实验室检查:白细胞11.7×109∕L,嗜酸粒细胞0.24,嗜酸粒细胞计数2.81×109∕L;生化:碱性磷酸酶42 U∕L(50~150 U∕L),甘油三酯3.21 mmol∕L(0.4~1.94 mmol∕L),高密度脂蛋白0.68 mmol∕L(0.9~3.5 mmol∕L),乳酸脱氢酶256 U∕L(80~240 U∕L);总IgE 88.9 KU∕L(<60),嗜酸粒细胞阳离子蛋白54.7 μg∕L(<15)。免疫指标:抗核抗体1∶80,抗SSA(+),类风湿因子(-),补体C3、C4正常。骨髓穿刺:嗜酸性粒细胞17.2%;肺功能:肺通气功能正常,弥散功能轻度减退;肌电图:未见明显异常;甲周微循环:轻度异常;双手腕X线:左手第2、3、4指近节指间关节间隙略变窄。皮损组织病理:表皮基底层色素轻度增加,可见灶状基底细胞液化变性,真皮上部血管周围有淋巴细胞为主的炎症细胞浸润,其间散在少许嗜酸性粒细胞。真皮内胶原轻度增生,排列致密,胶原纤维束间见黏蛋白沉积(图2)。

图1 患者临床表现1A:面部肿胀性暗红斑;1B:躯干、四肢密集分布境界不清的浸润性暗红色斑片、斑丘疹,局部皮肤肥厚

图2 皮损组织病理 2A:表皮基底层色素轻度增加,可见灶状基底细胞液化变性,真皮上部血管周围有淋巴细胞为主的炎症浸润,真皮内胶原轻度增生,胶原纤维束间见黏蛋白沉积(HE×100);2B:血管周围可见少许嗜酸性粒细胞浸润(HE×200)

诊断:播散性嗜酸性细胞胶原病。

治疗经过:患者入院后予泼尼松10 mg,每天1次,帕夫林0.6 g,每天2次,坦亮10 mg,每天2次,美能120 mg,每天静脉滴注1次,2周后加雷公藤66 μg每天3次,羟氯喹0.1 g,每日2次,躯干皮损外用复方曲安奈德乳膏、积雪苷软膏,面部皮损外用0.1%他克莫司软膏、硅油乳膏等。治疗过程中患者嗜酸性粒细胞水平逐渐下降,全身皮损及干燥、瘙痒等症状逐渐缓解,目前仍在随访中。

讨论 播散性嗜酸性细胞胶原病属于嗜酸性粒细胞增多综合征的一种。查阅文献近来国外关于本病报道不多,国内外有数例[1⁃5]。嗜酸性粒细胞增多综合征病因不明,可能为一种超敏和自身免疫反应,主要以血及骨髓嗜酸性粒细胞持续增多,组织中嗜酸性粒细胞浸润为特征的一类疾病,皮损表现多样,如红斑、丘疹、结节、水疱、瘀点、色素沉着斑等,也可出现风团及血管性水肿,除不典型皮损外往往伴有多脏器受损。播散性嗜酸性胶原病作为该病的一种类型,其特征是弥漫的嗜酸性粒细胞浸润及广泛的结缔组织病变。临床表现无特异性,常有肺部、心脏等多器官受累,常见死亡原因是心衰及感染。辅助检查方面除了外周血及骨髓嗜酸性粒细胞水平升高外,常伴有血清IgE升高,免疫指标ANA、RF、抗心磷脂抗体(ACL⁃IgG)可阳性[1]。

本患者病史10余年,辗转多家医院诊断不明确,且病情反复发作,逐渐加重,根据临床表现和相关检查符合结缔组织病诊断。结合患者外周血及骨髓嗜酸性粒细胞水平较高,总IgE及ECP水平升高,组织病理中可见少许嗜酸性粒细胞,故诊断播散性嗜酸性细胞胶原病。本患者以面部红斑起病,鉴别诊断首先需与SLE、变应性肉芽肿病、嗜酸性筋膜炎鉴别。播散性嗜酸性细胞胶原病治疗上主要以激素为主,可联合雷公藤、羟基脲、羟氯喹等。本文患者经小剂量激素、雷公藤及羟氯喹口服治疗后取得较好疗效。

[1]渠涛,谢勇,王宝玺,等.抗心磷脂抗体阳性的播散性嗜酸性细胞胶原病[J].临床皮肤科杂志,2006,35(9):609⁃610.DOI: 10.3969∕j.issn.1000⁃4963.2006.09.032.

[2]刘冰,左亚刚,刘跃华,等.疑似皮肌炎的播散性嗜酸性细胞胶原病[J].临床皮肤科杂志,2014,43(8):487⁃489.DOI: 10.16761∕j.cnki.1000⁃4963.2014.08.006.

[3]王宇,谷梅,裴小平,等.播散性嗜酸性细胞胶原病1例[J].皮肤性病诊疗学杂志,2015,22(4):311⁃314.DOI:10.3969∕j. issn.1674⁃8468.2015.04.014.

[4]Fukui S,Iwamoto N,Tsuji S,et al.Eosinophilicgranulomatosiswith polyangiitiswith thrombotic microangiopathy:is simultaneous systemic lupuserythematosusassociated with clinicalmani⁃festations?:a case report and review of the literature[J]. Medicine(Baltimore),2015,94(45):e1943.DOI:10.1097∕MD. 0000000000001943.

[5]Habibagahi Z,Ali Nazarinia M,Aaflaki E,et al.Systemic lupus erythematosus and hyper⁃eosinophilic syndrome:an unusual association[J].West Indian Med J,2009,58(1):69⁃71.

姚煦,Email:dryao_xu@126.com

10.3760∕cma.j.issn.0412⁃4030.2017.02.023

2016⁃04⁃12)

(本文编辑:吴晓初)