新媒体时代高职院校新生心理现状及对策——以无锡市四所高职院校为例

吴丽玫

新媒体时代高职院校新生心理现状及对策——以无锡市四所高职院校为例

吴丽玫

(无锡商业职业技术学院,江苏 无锡 214153)

通过对无锡市四所高职院校新生进行心理健康普查,发现新媒体时代高职院校新生心理健康总体状况良好,但是筛选出的心理问题学生群体较大,并呈现出不同的性别和专业差异性。为此,可以从新生入校、心理课程教学、心理组织机构、心理宣传教育、心理教师队伍、学生队伍等六个方面把好关口,加强新生心理健康教育工作,提升新生整体心理健康水平。

新媒体时代;高职院校;新生心理

当前,网络媒体、手机媒体等新媒体已经深入到高职院校学生学习和生活的各个领域。一些学生在享受新媒体带来的极大便利的同时,也形成了自负、自恋、自卑、孤独、怪癖、抑郁、宣泄等不健康心理,给高职院校学生心理健康教育工作带来了巨大压力与挑战。

高职院校必须重视新媒体时代学生心理健康教育工作,从新生入学开始,就要了解关注学生心理健康状况,采取一些有效的应对措施,切实提升学生心理健康教育工作成效。为此,笔者对无锡市四所高职院校新生进行了心理健康普查,获得了诸多有价值的信息。

一、新生心理普查对象与方法

(一)心理普查对象

无锡商业职业技术学院、无锡职业技术学院、无锡科技职业学院、江苏信息职业技术学院等无锡市四所高职院校2015级全体大一新生14120人参加了本次心理普查,学生主要来源于江苏全省各地,一小部分来源于国内其他省份,男生、农村学生、独生子女居多,少数民族学生很少,有效问卷14092份,有效率99.8%。有效问卷中男生7364人,女生6728人。

(二)普查方法

使用《大学生心理健康人格调查问卷UPI》测量工具,采用线上网络量表问卷调查的形式进行,学生通过电脑或智能手机在规定的时间内直接完成学生信息修改和量表的填写工作,并使用软件功能自动导出心理普查数据统计结果。将学生分成三类人群进行统计分析:第一类是有明显心理问题的学生,即需要重点关注和教育干预的对象;第二类是可能有较轻心理问题的学生,应引起关注,有条件的可联系面谈;第三类是心理健康的学生。

二、新生心理现状普查结果与分析

(一)新生心理健康总体状况

1.新生心理健康水平总体情况

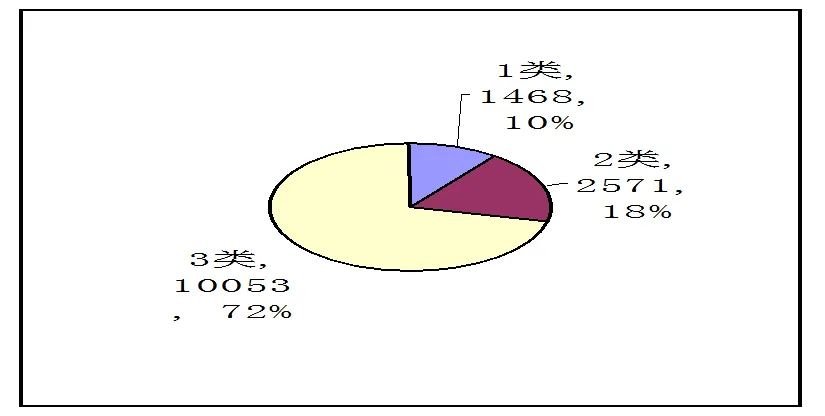

普查结果显示,没有任何心理卫生问题和无较明显心理障碍的心理健康第三类学生人数占71.3%;有较明显或较严重心理问题或主动有强烈咨询辅导欲望的第一类学生检出比率为10.4%;存在有某些心理问题倾向、心理困扰等较为轻微的心理问题的第二类学生检出比率为18.3%。(如图1)

2.新生心理健康水平差异情况

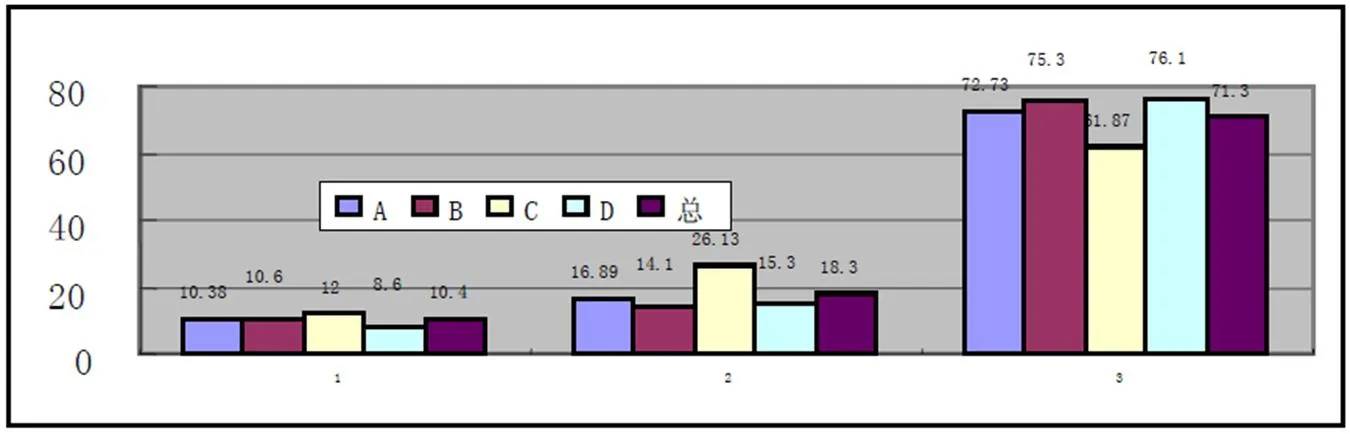

(1)存在院校差异。如图2所示,四所高职院校心理健康第三类学生人数比率分别为72.73%、75.3%、61.87%、76.1%;较严重心理问题第一类学生检出比率分别为10.38%、10.6%、12%、8.6%;轻微心理问题第二类学生检出比率分别为16.89%、14.1%、26.13%、15.3%。

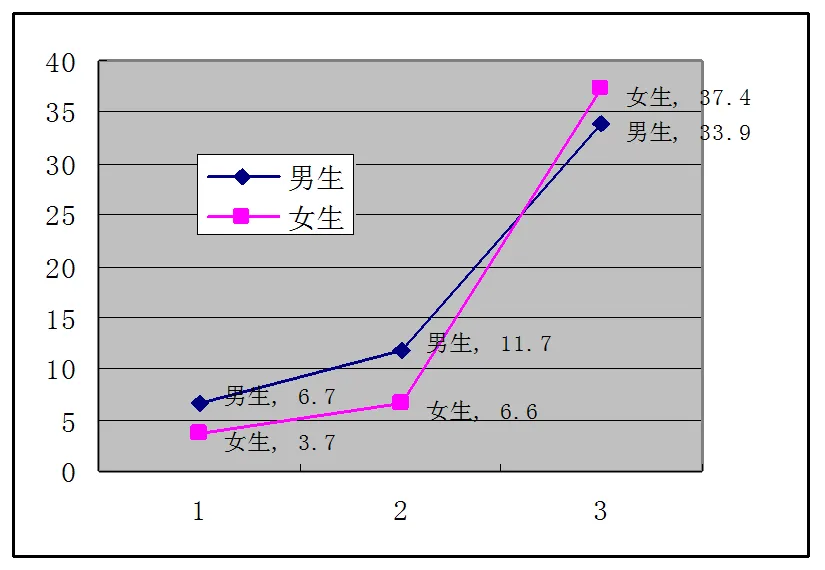

(2)存在性别差异。如图3所示,男生与女生心理健康第三类人数比率分别为33.9%和37.4%;较严重心理问题第一类学生检出比率分别为6.7%和3.7%;轻微心理问题第二类学生检出比率分别为11.7%和6.6%。

(3)存在专业差异。如图4所示,文科专业与理工科专业心理健康第三类学生人数比率分别为34.6%和36.7%;较严重心理问题第一类学生检出比率分别为4.4%和6%;轻微心理问题第二类学生检出比率分别为8.9%和9.4%。

图1 新生心理健康水平总体情况

图2 四所院校新生心理健康水平差异情况

图3 男女新生心理健康水平差异情况

图4 不同专业新生心理健康水平差异情况

(二)新生心理健康状况分析

(1)从新生心理健康水平总体情况来看,四所高职院校大部分新生心理健康状况良好,心理健康学生人数平均比率达到了70%以上,有三所学校都达到了75%左右。但是,仍有28.7%的新生还存在着轻重不同程度的心理问题,较笔者多年之前的普查数据偏高不少,尤其是其中有一所高职院校心理问题学生竟高达38.13%,情况不容乐观,需要引起高度重视与关注。对于那些较严重心理问题的第一类学生,其主要心理症状表现为各类神经症(恐惧症、强迫症、焦虑症、严重的神经衰弱等)、有精神分裂症的倾向、悲观厌世、心理矛盾冲突激烈等,明显影响正常的生活学习,他们是当前迫切需要重点关注和教育干预的对象。其中,想轻生的学生检出比率为1%,这类学生成为迫切需要关注和教育干预的重中之重对象。另外,对于那些较轻心理问题的第二类学生,其主要心理症状表现为人际关系的不太协调、新环境适应略慢、种种烦恼等,但仍能够维持正常学习和生活。

(2)从新生心理健康水平差异情况角度来看,应高度关注学生性别与专业类别差异。就性别差异而言,心理健康的第三类女生高于男生3.5个百分点,说明女生心理健康状况总体略好于男生;有较严重心理问题的第一类和较为轻微心理问题的二类男生均分别高于女生3和5.1个百分点,说明男生存在不同程度心理问题的人数比例均要高于女生。反映出男生更容易受到心理障碍的困扰,产生迷茫,出现心理冲突和心理危机。这可能与他们的能力特长与兴趣爱好有关,他们的新媒体接受与操作动手能力较强,接受新事物快,自控能力弱,容易出现各种心理问题。就专业差异来说,心理健康的第三类理工科专业学生高于文科专业2.1个百分点,说明理工科专业学生心理健康状况总体略好于文科专业;有较严重心理问题的第一类和轻微心理问题的二类理工科专业学生均分别高于文科专业1.6 和0.5个百分点,说明存在不同程度心理问题的理工科专业学生均要高于文科专业。反映出理工科专业学生可能与他们的专业知识背景和较强的技能操作动手能力有关,他们更易熟悉与掌握新媒体的使用原理,性格上更易偏向于文静、内向,对于新媒体更专注、更投入,更易受到新媒体的负面影响而产生各种心理问题。

三、新媒体时代新生心理问题呈现的特点

(一)高发性和扩大化

本次新生心理普查显示:心理健康的学生只占71.3%,有近1/3左右的新生存在着不同程度的心理问题,个别学校有心理问题的新生比率接近40%,其中有较明显或较严重心理问题的学生比率占10.4%,较为轻微心理问题的大学生占18.3%。与笔者多年之前的普查数据相比,心理问题学生群体比例表现出扩大化和高发性趋势,心理门诊、热线电话、电子邮件、线上咨询的人数明显增多,尤其是网上24小时全天候咨询量最多,心理危机极端突发事件时有发生,这与新媒体时代给学生心理行为带来消极负面影响有着直接必然联系。

(二)多样性和复杂化

社会经济快速发展和社会结构剧烈变革以及网络媒体、手机媒体等新媒体的深刻影响,给高职学生的生活习惯、思维方式、心态观念等都带来了不同程度的冲击与影响,学生心理问题呈现复杂化和多样性特点,主要表现为手机和电脑依赖症与强迫症、自闭症与社交恐惧症、厌学症与浮躁倦怠症、人格偏执症与认知从众症、压力情绪焦虑症、神经衰弱症、军训逃避症、新校园环境适应症、放纵自由迷茫症、高考挫折悲观厌世症和精神分裂症等,许多情况下这些心理症状交织在一起,集中反映在心理问题学生身上,导致学生心理综合症的发生。

(三)两极性和极端化

新媒体时代给学生的成才发展带来了机遇和挑战,他们是新事物、新媒体、新技术的最快接受者和操控应用实践者,但又因他们年轻、世界观不够成熟、缺乏社会经验,各种信息丰富而充满诱惑的新媒体环境极易使他们形成虚拟理想世界和充满落差的现实世界的两极性矛盾心理,他们个性张扬、自信、自强、勇敢,同时又自负、自大、自恋、自卑、孤僻、抑郁、妒忌、宣泄、消沉,这种矛盾心理极易产生极端化的心理危机突发事件,如过于自信、盲目自大、仇视心理、报复心理、攻击行为、轻生念头、自杀行为等。本次心理普查显示,想轻生或有自杀念头的学生人数竟多达141人,检出比率竟高达1%。

(四)复合性和多因化

新媒体时代造成高职院校学生心理问题的诱因是多方面的,有社会、家庭、学校、学生自身、网络新媒体等多重因素。单一性因素产生的单一化学生心理问题的现象越来越少见,多因素产生的复合性学生心理问题日渐趋于常态化和持久化。如因家庭变故(单亲、生重病、故去等)亲情缺失导致的心理自卑敏感;线上聊天交友及校园贷导致的欺凌心理伤害;沉迷虚拟世界对学习浮躁缺乏兴趣;网络手机依赖症导致性格孤僻惧怕社交;盲目名人崇拜与大众传播茫然从众导致的丧失自我;因激烈就业竞争形势与快节奏学习压力导致的攀比心理和失衡心理及逃避心理。

(五)虚拟性和内隐化

随着学生去个性化体验的加深,他们自我角色模糊与自我认知偏差,他们的自身同一性意识下降、自我评价和控制水平降低,他们的内在意愿渐渐地泯灭。学生的许多真实心理问题往往会被网络的虚拟化所掩盖,呈现出匿名的、伪装的、虚假的、欺骗的、失真的、从众的等内隐化的特征。学生的心理问题更加隐蔽,他们迷恋于游戏网络,整天沉迷于宿舍、网吧、手机和笔记本电脑之中,只是喜欢和习惯于通过新媒体手段进行网上心理咨询和辅导,不愿意参加心理健康教育实践活动,他们害怕与心理老师热线电话或面对面交流,惧怕各种人际交往和教育实践活动,总是喜欢把自己的真实心理问题隐藏和躲避起来。

四、提升新生心理健康水平的有效措施

(一)要把好新生进校入门关

要高度重视和扎实开展新生入校后的网上心理健康普查筛选工作,实现新生普查全覆盖,力求做到不遗漏一名学生、不放过一丝隐患。通过互联网平台组织学生心理健康普查,对每年入学新生的心理健康状况、人格特征进行全面筛查,建立学生心理档案,找出有心理问题与可能有心理问题的学生。心理辅导员、班主任积极关注重点学生,并及时跟进,给予面谈辅导。另外,针对新生共同关心和普遍出现的“热点”、“焦点”心理问题,如新环境的适应、良好人际关系的建立、学习兴趣的培养、情绪的调控等方面的心理问题,可以通过专题心理讲座,朋辈团体辅导,面对面咨询辅导等活动,帮助他们解决。

(二)把好心理课程教学关

在新生中全面开设心理健康教育选修或必修课程。充分发挥线上线下心理课程在学生系统获取心理健康知识和调控技能方面的主渠道和主阵地作用,通过网络及时补充丰富心理健康教育课程优质资源。广泛应用新媒体手段,课堂教师讲授和学生网上自学相结合,使学生能够系统地掌握心理健康知识,并用其指导自己的生活、学习,不断自我完善、自我提高。

(三)把好心理组织机构关

充分发挥好校心理健康教育领导小组、心理健康咨询中心、校系二级大学生心理志愿者协会社团的引领、指导与辐射作用,做好政策规划、方案制订、检查落实、考核评价、奖惩激励工作,建立QQ工作群和微信工作群便于及时联络沟通,健全工作制度、程序流程,建立完善的危机预警报告与应急处理机制,强调上下联动和齐抓共管,营造全校人人重视、人人参与、人人关注、人人关爱的心理工作环境氛围。

(四)把好心理宣传教育关

充分发挥传统媒体和新媒体的重要教育宣传作用,经常开展形式多样、丰富多彩、生动有趣的心理健康校园文化教育活动,如公益社区献爱心、校园心理剧、心理微电影、心理展板、心理橱窗、心理征文、心理知识演讲比赛、心理讲座、心理微博、微信、论坛、聊吧、意志训练营、心理沙龙、心理漫画、心理手语舞、朋辈团体辅导、心理主题活动周月、心理趣味运动会等。同时,还要加强学生的理想、信念、人生观、价值观教育,使其目标明确,身心愉悦地投入到大学生活当中去。

(五)把好心理教师队伍关

加强心理辅导员的心理学理论知识与专业技能培训,不断提升其理论水平和实践技能。建立QQ工作群和微信工作群,加强信息沟通与传递。心理咨询中心的心理教师与二级院系的心理辅导员队伍作为同学生接触最密切的学生教育管理工作者,其言行和处理问题方式对学生的健康成长有较大影响,因此加大对他们的心理学知识培训力度,使其掌握基本心理教育与咨询知识、技能,对于及时有效地解决同学中出现的心理问题有重要作用。另外,组织他们开展专题调研,深入研究与准确掌握学生的具体心理状况与特点,针对具体问题加以具体指导。

(六)把好学生骨干队伍关

建立健全校系二级大学生心理志愿者、班级心理委员和宿舍心理气象员队伍,通过QQ群和微信群等新媒体平台加强学生心理志愿者队伍的建设管理,通过定期心理健康教育专业知识技能培训,不断提高他们的心理健康水平,充分发挥好他们的自助与团队心理教育以及对周边同学的积极影响与辐射带动作用,同时更要发挥好他们在观察心理异常学生、及时心理危机预警报告反馈、干预后续跟踪观察等方面千里眼的独特作用,及时把握大学生的心理状况和心理动态。另外,还应积极支持与指导学生心理社团举办各种心理健康实践教育活动,让学生之间彼此进行心灵交流,加强朋辈之间的沟通互助,有效地开展心理健康教育工作。

[1]张祖曦,廖友国.高校心理健康教育的发展现状、挑战及对策[J].长春工业大学学报,2014(3):128-131.

[2]周灿.微媒体环境下高校心理健康教育工作的新突破[J].科教导刊,2014(12):224-225.

[3]黄小梅.利用网络平台开展大学生心理教育[J].西安邮电学院学报,2011(4):140-142.

[4]周虹.新媒体时代高职院校“大学生心理健康教育”课程的教学改革[J].教育与职业,2014(6):135-136.

[5]李雪蓉.新媒体背景下的大学生心理健康咨询与引导[J].产业与科技论坛,2014(17):131-132.

[6]马玉龙.新媒体时代学生的心理健康教育[J].中国教育技术装备,2010(10):198.

G444

A

1672-4437(2017)03-0021-04

2017-05-19

江苏省高校哲学社会科学研究项目(2016SJB710059);江苏省社科应用研究精品工程立项课题(15SYB-089)。

吴丽玫(1967-),女,辽宁沈阳人,无锡商业职业技术学院大学生心理健康教育咨询中心主任,副教授,国家二级心理咨询师,主要研究方向:大学生思想政治教育与心理健康教育。