环境冲突是经济发展的副产品吗?

——基于1998-2013年中国省级面板数据的分析

田志华,田艳芳

(1.上海财经大学 城市与区域科学学院/财经研究所,上海 200433;2.华东政法大学 政治学与公共管理学院,上海 201620)

环境冲突是经济发展的副产品吗?

——基于1998-2013年中国省级面板数据的分析

田志华1,田艳芳2

(1.上海财经大学 城市与区域科学学院/财经研究所,上海 200433;2.华东政法大学 政治学与公共管理学院,上海 201620)

近年来环境冲突事件的不断显现,逐渐成为影响社会稳定的不利因素之一,而目前针对经济发展与环境冲突关系的实证研究仍然十分匮乏。文章通过构建一个两阶段回归模型,使用中国1998-2013年30个省级行政单位的面板数据,首次就经济发展对环境冲突的影响机制进行了实证检验,并且通过构建面板门槛回归模型,进一步检验了不同经济发展水平对环境冲突的影响差异。结果显示:经济发展提升了居民的环境偏好和维权意识,同时也对生态环境产生了不利影响,这是引起环境冲突的主要原因。从这个角度讲,环境冲突是经济发展的副产品。但是环境冲突并不会随着经济的发展而呈现出不断增长的趋势,间接效应的检验结果显示,经济发展可以通过优化经济结构、提升生产技术来改善环境质量从而对环境冲突产生抑制效应;并且门槛模型的进一步检验结果证实了当经济发展水平达到一定程度之后,居民的环境偏好存在边际效应递减现象。总体来看,环境冲突将随着经济发展而逐渐减少。文章的研究对厘清经济发展与环境冲突之间的关系,有效防范和治理环境冲突具有重要的启示作用。

环境冲突;环境污染;经济发展;直接效应;门槛效应

一、引 言

环境冲突指一个主体在经济生产中对地方生态环境造成破坏,从而威胁或损害到另一个主体的利益并且有意忽视这种损害,由此产生的两个主体间不相容或对抗性行为(Schmidtz,2000)。近些年来,中国在经济快速发展的同时,因为环境污染或者潜在的环境污染风险而导致的环境冲突事件不断显现,成为危害社会稳定的主要形式之一(李林和田禾,2014)。经济发展在提高居民收入水平的同时,也提升了居民对清洁环境的需求(Inglehart,2008;Franzen和Vogl,2013)以及对自身权利的维护意识(Hamilton,2010),这为诱发环境冲突提供了条件。另一方面,环境污染主要来源于工业生产(Ebenstein,2012),既是经济发展的主要副产品之一,也是引发环境冲突的主要原因(Liu等,2010),因而经济发展可以通过环境污染为传导路径对环境冲突产生间接影响。但是,随着近年来经济结构的逐渐优化调整、政府环境治理力度的不断加大,环境污染在一定程度上得到了缓解(徐志伟,2016),这使得经济发展对环境冲突的间接影响变得不再确定。综合来看,经济发展是否必然导致环境冲突需要进行具体的检验分析。

因为经济发展与环境污染之间存在关联,在研究经济发展对环境冲突的影响时,需要将经济发展对环境冲突的直接影响及通过环境污染对环境冲突的间接影响进行剥离,本文设立了一个两阶段回归模型来解决这一问题,并使用1998-2013年中国30个省级行政单位的面板数据进行了检验。首先本文以环境库兹涅茨曲线理论(Grossman和Krueger,1991;Selden和Song,1994;Dinda,2004;王敏和黄滢,2015)为基础设立了第一阶段的回归模型,使用人均GDP来表示经济发展,并用工业三废排放强度度量环境污染,估计了经济发展对环境污染的影响。研究发现现阶段污染排放强度已经开始随着经济发展水平的提升而呈现下降趋势,这说明经济发展可能通过缓解污染对环境冲突产生抑制作用。

接下来,本文利用第一阶段得到的环境污染的拟合值,在控制了法制环境、城市化、收入不平等等因素后,对经济发展、环境污染对环境冲突的具体影响进行了检验,给出第二阶段的估计,并结合第一阶段的估计系数计算经济发展通过环境污染对环境冲突产生的间接影响及具体程度。环境冲突在中国既有像“上访”“散步”和“游行”等温和形式,也有诸如打砸、围堵和冲击工厂等暴力形式,考虑到数据的连续性及可得性,本文使用环境信访量来衡量环境冲突。研究发现,从直接影响来看,经济发展和环境污染是引起环境冲突的主要原因;但是就间接影响而言,经济发展会通过缓解污染对环境冲突产生抑制作用。总体而言,环境冲突确实是经济发展的副产品,但是现阶段经济发展水平的不断提升已经对环境冲突产生了一定抑制作用。

最后,本文考虑到公众对清洁环境的需求可能存在边际递减效应(Franzen和Meyer,2010),在不同发展水平下,环境污染及制度建设也存在显著差异,因而设立了一个门槛回归模型进一步检验不同经济发展水平对环境冲突的影响差异。结果显示,在经济发展水平超过一定阈值后,经济发展对环境冲突的直接影响也不再明显,这说明持续的经济发展最终将全面抑制环境冲突。

目前关于经济发展与环境冲突的研究并不多见,实证研究尤为匮乏。国外学者多聚焦于经济发展对社会冲突、政权稳定的影响(Miguel等,2004;Esteban和Ray,2011;Hendrix和Salehyan,2012;Patel和Burkle 2012);国内研究大多从政府治理的视角对环境冲突事件进行案例分析,探讨环境冲突的成因与危机管理(刘德海,2013;于鹏和张扬,2015)。与现有文献相比,本文的边际贡献主要体现在以下两点:首先,利用两阶段回归模型首次估计了经济发展对环境冲突的影响机制,包括经济发展对环境冲突的直接影响以及通过环境污染对环境冲突产生的间接影响;其次,利用面板门槛模型估计了不同经济发展水平对环境冲突的影响差异。本文的研究不仅丰富了有关环境冲突的实证研究,也对全面理解经济发展对环境冲突的影响,为政府改善环境管理决策、维持经济的可持续发展及社会稳定提供了较强数据支持。

本文的余下章节安排如下:第二部分为理论分析及研究假说;第三部分介绍了本文的实证模型及数据选取;第四部分为实证结果及讨论;最后为结论及启示。

二、理论分析及研究假说

环境冲突广义上属于社会冲突的一种表现形式,但是环境冲突因与环境污染紧密相关而又与一般性质的社会冲突有所区别。考虑到环境污染也是影响环境冲突的重要因素,同时也是经济发展的主要副产品之一,经济发展很可能也会通过影响环境污染来间接影响环境冲突,因此,本文将经济发展对环境冲突的影响划分为直接影响和间接影响。

(一)经济发展对环境冲突的直接影响

现有研究已经证实,经济发展水平对社会冲突存在极为显著的影响。Miguel等(2004)、Hendrix和Salehyan(2012)等人的研究发现,良好的经济发展水平可以显著降低内战几率,提升政权的稳定性;但是就社会冲突而言则存在不确定性,随着收入水平的提高,社会矛盾逐渐显现,公众对民主、公共服务、政府质量等方面的诉求不断上升,这些类型的社会冲突可能会凸显。此外,经济发展过程中出现的快速城市化、收入差距扩大等现象也对社会稳定构成威胁(Crowe,2006;Patel和Burkle,2012)。

就环境冲突而言,经济发展一方面提升了公众对清洁环境的偏好水平,另一方面也会唤醒公众的权利意识,从而增加了环境冲突的产生几率。Franzen和Vogl(2013)在检验收入水平对居民环境偏好的影响时发现,随着收入水平的提高,居民面临的预算约束线外移,对清洁环境的偏好将逐渐增强。此外,一些学者认为经济发展也会唤醒居民的权利意识,并且使得居民的权利意识更为多样化,居民的维权意识将更多地由物质性需求向非物质性需求方面转移,例如生态权利(Hamilton,2010)。环境偏好的提升及环境权利意识的逐渐觉醒客观上增加了环境冲突的产生几率。基于此,我们提出本文的第一个研究假说:

H1:经济发展与环境冲突之间存在正向的直接影响关系,经济发展程度越高,公众的环境偏好及环境诉求越高,环境冲突也越多。

但是,经济发展水平对环境冲突的影响可能存在非线性关系,不同经济发展水平下公众面临的客观环境污染水平并不相同,其环境偏好和维权意识也存在差异。经济发展程度相对较低的地区通常面临工业化和城市化进程,污染状况往往更为严重,居民承受着严峻的客观污染,其环境偏好和环境维权意识会随收入的增加而不断增强;但是在高收入地区,环境质量相对较好,环境保护也成为一种全民共识,同时制度建设更为良好,公众的环境诉求可以得到合理解决,居民的环境偏好会出现边际效应递减的趋势,不会再随着收入的增加而不断增强(Franzen和Meyer,2010)。基于此,本文提出第二个研究假说:

H2:当经济发展水平超过一定程度之后,进一步的经济发展不会加重环境冲突的产生,甚至会起到一定抑制作用。

(二)经济发展对环境冲突的间接影响

根据环境冲突的定义,环境冲突产生的前提条件是生态环境遭受了巨大破坏,居民面临严重的环境侵害或者环境污染风险。事实上,环境污染不仅威胁居民的直接经济利益,对公共健康也存在严重损害(Ebenstein,2012;Chen等,2013;卢洪友和祁毓,2013),能够引发冲突的环境污染往往意味着环境质量的急剧下降或者退化,如果这种损失得不到有效补偿,冲突会走向更为恶化的局面。Liu等(2010)对中国环境冲突的研究发现,当居民利益受到环境污染的侵害或者威胁时,居民会积极参与环保活动,并不惜以冲突的形式维护自身权益,例如更具有规模性、组织性特征的环境冲突。并且,由于地方政府经济发展优先的政策偏向以及对公众环境诉求的忽视,很多污染侵害事件无法得到有效处理,使得很多隐性环境冲突事件逐渐演变为带有规模性、组织性的显性冲突事件。由此,我们提出本文的第三个研究假说:

H3:环境污染是引起环境冲突的主要原因,环境污染越严重,环境冲突事件也越频发。

环境污染作为是经济发展的主要副产品之一,主要来自于人类的工业生产,与地区经济发展密切相关。一些研究发现环境污染随着经济发展呈先恶化后改善的倒U形关系,在经济发展初级阶段,技术较为落后并且以工业发展为主,随着经济规模的扩大,污染不断加重;但是当经济发展达到一定水平后,经济结构向服务业和低污染产业转移,清洁技术也开始被广泛采用,环境质量将逐渐好转(Grossman和Krueger,1991;Selden和Song,1994;Dinda,2004;王敏和黄滢,2015)。经济发展与环境污染之间的倒U形关系被称为环境库兹涅茨曲线理论(EnvironmentalKuznetsCurve,EKC)。就中国而言,过去粗放型的经济发展方式是导致环境污染的主要原因,虽然近年来严重的环境污染迫使中国政府加强了环境治理,节能减排技术逐步推广,污染排放得到一定抑制(徐志伟,2016),但是过去多年积累的污染存量已经使得生态环境遭到巨大破坏。并且在中国现有的官员治理体系下,地方政府注重对上负责,缺乏来自公众的有效监督,这提升了环境污染事故的发生概率,而超过半数的环境污染事故会进一步发展为群体性事件,引发大规模的环境冲突(于文超和何勤英,2013)。综上分析,环境污染作为经济发展的主要副产品之一,经济发展会通过加重或者减缓环境污染对环境冲突产生正向或负向的间接影响,基于此,本文提出第四个研究假说:

H4:经济发展会以环境污染为传导路径对环境冲突产生间接影响,经济发展水平较低时,经济发展通过恶化环境污染增加环境冲突事件;经济发展水平较高时,经济发展通过改善环境抑制环境冲突。

三、模型及数据说明

根据本文的研究假说,经济发展对环境冲突存在两种效应,我们建立了一个两阶段回归模型,将经济发展对环境冲突的直接效应和通过环境污染为传导路径的间接效应进行剥离。其中第一阶段的回归模型用来估计经济发展对环境污染的净影响,这是验证假说4所需的前提条件;第二阶段的回归模型使用第一阶段得到的环境污染的估计值,用来检验经济发展、环境污染对环境冲突的直接影响,并且计算经济发展对环境冲突的间接影响,即验证本文的四个研究假说是否成立。

具体而言,第一阶段的回归模型设定以EKC模型为依据(Grossman和Krueger,1991;Selden和Song,1994;王敏和黄滢,2015),具体形式如下:

Pollutionit=a0+a1Yit+a2Yit2+X′λ+fi+εit

(1)

其中:i表示省份,t表示年份;因变量为环境污染(Pollution),分别用工业废水排放强度(Water_gdp)、工业废气排放强度(Gas_gdp)及工业二氧化硫排放强度(So2_gdp)来衡量,Y表示经济发展;X为影响环境污染的控制变量,包括人口密度及第二产业比重;α0为常数项,fi为地区固定效应,a1、a2和λ为待估参数,ε为误差项。

环境污染按照污染种类划分主要包括大气污染、水污染及土壤污染三大类。按照度量方式可以分为污染浓度和污染排放量指标两大类,排放量又可分为污染排放量、人均排放量及排放强度三个指标。本文选取污染物排放强度指标来度量环境污染,即每单位GDP的污染物排放量,这主要出于以下两个方面的考虑:(1)污染排放量表征的是因经济活动而产生的污染总量,与经济发展直接相关,排除了气候、区域面积等自然地理因素的影响;(2)污染排放强度指标剔除了规模效应的影响,强调的是单位产值的污染排放,在反映污染水平的同时,也反映了生产效率。污染物的类型选择上,基于数据的连续性和可得性,本文选择了工业废水、工业废气及工业二氧化硫排放量,因此,本文的环境污染包括工业废水排放强度(Water_gdp)、工业废气排放强度(Gas_gdp)和工业二氧化硫排放强度(So2_gdp)三个指标。

解释变量方面,选取人均GDP(Y)表示经济发展水平,根据EKC理论,经济发展与环境污染之间存在倒U形关系,即环境污染随着经济发展水平的提升呈现出先上升后下降的特征。因此,我们将人均GDP的平方项纳入到了模型中。本文同时选取第二产业比重(Second)和人口密度(Density)来控制经济结构及人口对环境污染的影响。

第二阶段的回归模型用来检验经济发展及环境污染对环境冲突的影响,验证本文的研究假说是否成立,本文借鉴Crowe(2006)有关社会冲突的研究,设定如下回归模型:

(2)

本文选取环境信访量来衡量环境冲突(Conflict)。作为一种具有中国特色的特殊的维权方式,环境信访表示了公众在环境利益受到威胁或者损害时所采取的一种维权抗争方式,也体现了公众环境利益受损且没有得到有效补偿的事实,符合环境冲突的定义。值得注意的是,环境信访并不等同于环境群体性事件,环境群体性事件属于一种更为显性的、具有组织性特征的环境冲突形式,但是在一定条件下,环境信访可能转化为更为显性的环境冲突。

经济发展(Y)水平被认为是影响社会冲突的重要因素。研究表明,贫穷国家往往具有更多的社会冲突甚至更高的内战几率(Miguel等,2004;Crowe,2006;Hendrix和Salehyan,2012)。就环境冲突而言,一方面,经济发展水平越高,公众的环境权利意识越高,可能增加环境冲突的产生几率;另一方面,经济发展水平较高地区的制度建设及社会发展更为有序,对抑制冲突具有一定积极影响。

法制环境(Legal)。法制环境体现了一个地区的政府质量及制度水平,对社会冲突具有重要影响(Hendrix和Salehyan,2012)。就环境冲突而言,法制环境水平较高地区,一方面,居民可以更好地通过法律途径维护自身的环境权利;另一方面,可以对污染企业形成有效约束,降低了环境冲突的产生几率,因此良好的法制环境可以有效抑制环境冲突。本文使用樊纲等(2011)、王小鲁等(2017)发布的“市场中介组织的发育和法律制度环境指数”度量各地区的法制环境水平,该指数从法律的执行情况衡量各地区的法制环境,较好地反映了各地区的法制环境及政府质量。

城乡收入差距(Income_gap)可视为社会稳定的重要影响因素,较大的收入差距是导致社会冲突的主要原因(Crowe,2006;Esteban和Ray,2011)。收入差距的扩大会激化社会矛盾,同样对环境管理产生不利影响,可能会提升环境冲突的发生几率。在中国城乡二元结构体制下,收入差距很大程度上表现为城乡收入差距,不断扩大的城乡收入差距不仅威胁着社会稳定,甚至制约了中国的长期经济增长(钞小静和沈坤荣,2014),本文使用城市居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比来度量城乡收入差距。

城市化率(Urbanization)。快速的城市化伴随着人口的迅速集聚及收入差距的扩大,增加了冲突和治安的威胁(Patel和Burkle,2012)。我们使用各省城镇人口占总人口的比率来控制城市化对环境冲突的影响。

人口(Population)。人口也是影响社会稳定的重要因素,人口越多,社会冲突发生的几率也越大(Miguel等,2004)。因此需要控制人口规模对环境冲突的影响,本文使用各省年末总人口度量人口规模。

根据假说2,由于不同的经济发展水平下,经济发展对环境冲突的直接影响可能存在差异,本文根据Hansen(1999)的研究,在(2)式的基础上建立了以经济发展水平为门槛变量的面板门槛模型,以检验假说2是否成立。具体如下:

(3)

其中:γ为门槛值,β1和β2分别表示经济发展低于门槛值γ和高于门槛值γ时对环境冲突的直接影响系数。

本文使用固定效应模型对(1)式、(2)式及(3)式进行了估计,根据估计结果,可以计算经济发展对环境冲突的直接影响、间接影响与总影响以及环境污染对环境冲突的直接影响,从而对本文的四个研究假说进行验证。根据上文,(3)式中经济发展的系数β1衡量了经济发展对环境冲突的直接影响。经济发展对环境冲突的间接影响可以由(3)式中环境污染对环境冲突的边际效应乘以(1)式中经济发展对环境污染的边际效应,衡量经济发展通过环境污染之传导路径对环境冲突的间接影响,具体计算方式如下:

(4)

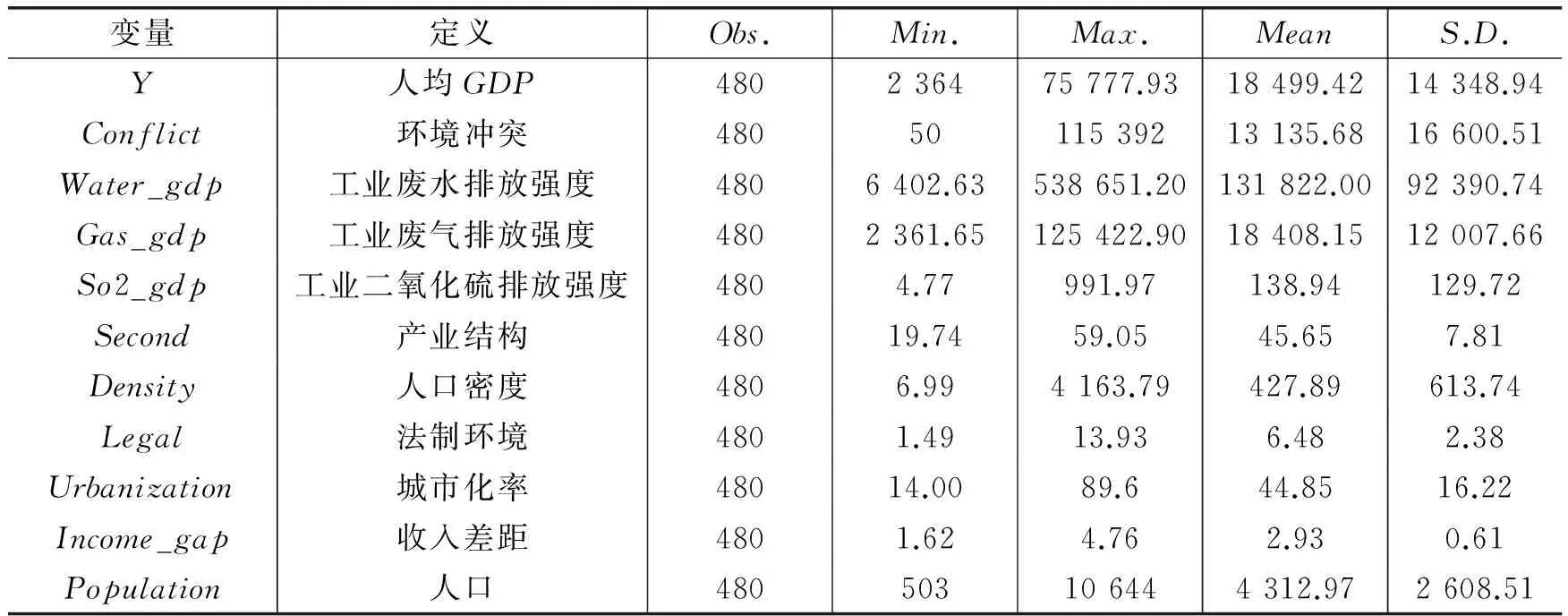

本文以1998-2013年为样本区间,包括中国大陆30个省级行政区域(由于部分数据缺失,西藏未包含在内)。环境冲突及污染排放数据来自历年的《中国环境年鉴》,法制环境数据来自《中国市场化指数:各省区市场化相对进程2011年度报告》及《中国分省份市场化指数报告(2016)》,其他数据均由《中国统计年鉴》和《新中国六十年统计资料汇编》整理而得。价格变量以1998年为不变价进行了折算,除了比率数据,其余数据在回归中都取对数,表1为各变量的统计信息。

表1 变量定义及描述性统计

四、实证结果与讨论

(一)经济发展、环境污染与环境冲突的统计分析

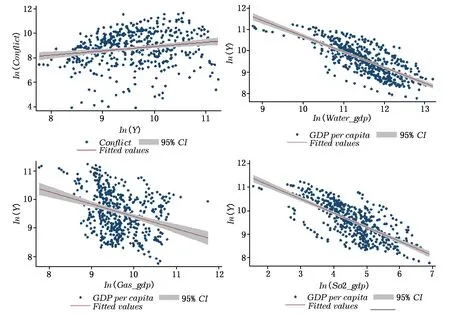

图1中左上图为环境冲突与人均GDP的散点图,人均GDP与环境冲突之间存在正向关系,表明随着经济发展水平的提高,整体而言,环境冲突也呈现上升趋势,在统计层面,假说1得到了初步证实。但是如前文所言,经济发展对环境冲突的影响还存在通过环境污染的间接效应。事实上,根据如图1右上图及两个下图,随着经济发展的演进,我国的环境污染情况在不断改善,三种污染物排放强度在样本区间内都呈现不断下降的趋势,但是尚无法判断假说4是否成立,经济发展对环境冲突的直接影响以及通过环境污染对环境冲突的间接影响仍需要实证检验。

图1 经济发展、环境冲突和污染排放强度散点图

(二)经济发展对环境污染的影响

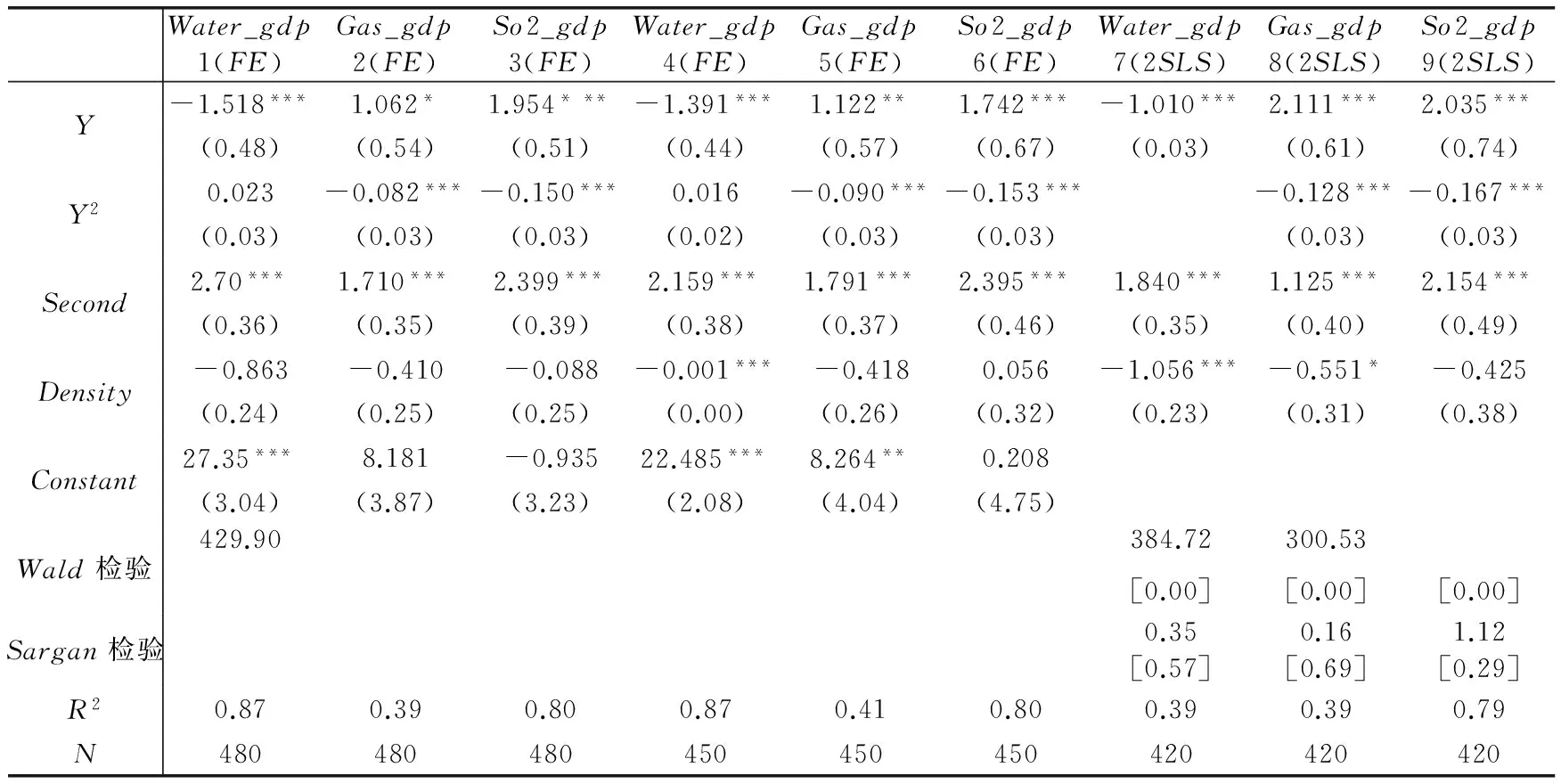

本文第一阶段的回归建立在EKC分析框架之上,我们使用固定效应模型对(1)式进行了估计,以检验经济发展对环境污染的影响,经济发展对环境污染存在显著影响是假说4成立的前提条件,回归结果见表2。第(1)列为人均GDP对工业废水排放强度的回归结果,人均GDP的系数在1%的水平上显著为负,人均GDP的二次项系数在10%的水平上不显著,说明在样本期内,工业废水排放强度与经济发展之间呈负相关关系,而非典型的倒U形关系。随着经济发展水平的提高,每单位产出的工业废水排放量在不断减少。第(2)列为经济发展对工业废气排放强度的影响,人均GDP的系数在10%的水平上显著为正,其二次项系数在1%的水平上显著为负,人均GDP与工业废气排放强度呈倒U形关系。第(3)列为人均GDP对工业二氧化硫排放强度的回归结果,人均GDP的系数在1%的水平上显著为正,其二次项在1%的水平上显著为负,人均GDP与工业二氧化硫排放强度的关系也呈倒U形关系。

在研究经济发展与环境污染之间的关系时,由于可能存在双向因果关系的问题从而使得模型估计出现内生性偏误(Shen,2006),为了规避内生性偏误对模型估计结果的影响,本文使用滞后自变量对(1)式进行了估计,估计结果为表2中的第(4)-(6)列。使用滞后一期的自变量一方面可以减缓内生性问题的影响(秦蒙和刘修岩,2015);另一方面,经济发展中的投资转化为生产所产生的污染排放可能具有一定滞后效应。由结果可知,使用滞后自变量估计的结果与第(1)至第(3)列的结果基本一致,回归结果基本稳健。此外,作为稳健性检验,本文也使用工具变量法对(1)式进行了估计,参考林毅夫和姜烨(2006)、郭熙保和罗知(2009)、李锴和齐绍洲(2011)等人的做法,本文使用内生变量的滞后一期及滞后二期作为当期值的工具变量,并使用二阶段最小二乘法进行估计。滞后期的内生变量与当期值存在较强的相关性,通过当期值对环境污染产生影响,而当期的环境污染对前一期的内生变量没有影响。第(7)至第(9)列为工具变量法的估计结果,我们利用Wald检验对弱工具变量进行了检验,结果均在1%的水平上拒绝存在弱工具变量的原假设;Sargan检验的结果表明均不能拒绝所有工具变量都外生的原假设,这表明采用滞后期工具变量具有一定的合理性。使用工具变量法进行的估计结果与使用固定效应模型进行的估计结果也存在较强的一致性,说明本文的估计结果较为稳健。

表2 经济发展对环境污染的回归结果

注:括号内为稳健标准误,中括号内为p值;*、**和***分别对应于10%、5%和1%的显著水平;FE表示固定效应,2SLS表示二阶段最小二乘法;Wald统计量为弱工具变量检验,原假设为存在弱工具变量,Sargan统计量为工具变量的有效性检验,原假设为所有工具变量都是外生的;下同。

三组污染物排放强度的回归结果显示,随着经济发展水平的不断提高,工业废水排放强度已经呈现出下降趋势,工业废气及二氧化硫排放强度也均处于接近拐点以及拐点右侧的下降阶段,经济发展已经开始有效抑制污染物的排放,对环境的积极效应正在逐步显现。整体而言,经济发展对环境污染存在显著影响,如果环境污染对环境冲突有正向影响,那么,在样本区间内,经济发展对环境冲突的间接影响将为负,即经济发展可以通过降低污染环境来间接减少环境冲突的发生,因此,假说4成立与否仍有待第二阶段的回归检验。

第二产业比重在三组回归中均显著为正,二产比重每增加一个百分点,三种污染物排放强度将增加两个百分点左右,这说明第二产业是污染排放的重要来源,二产比重越高,环境污染也越严重。人口密度的系数为负,并且在工业废水强度的回归中,使用滞后自变量及工具变量回归时人口密度的系数在1%的水平上显著为负,一方面人口集聚可能会带来更多的污染排放;但是另一方面,人口密度越高,环境压力越大,公众对污染排放的重视程度也越高,可能会削减污染排放。

(三)经济发展、环境污染对环境冲突的影响

本文第二阶段的回归用来检验经济发展对环境冲突的直接影响与间接影响,验证假说1、假说3及假说4是否成立,并在此基础上建立了面板门槛模型来区分不同经济发展水平对环境冲突的影响差异,检验假说2是否成立。

表3为第二阶段的回归结果,本文使用固定效应模型对(2)式进行了估计。首先来看模型(1)至模型(3)的回归结果,人均GDP的回归系数分别在10%及5%的水平上显著为正,平均而言,人均GDP每增加1%,环境冲突将增加1%左右。人均GDP的系数反映了经济发展对环境冲突的直接影响,随着经济发展及收入水平的提高,公众逐渐提高了对环境保护的偏好,对清洁环境的需求也逐渐增加,并且环境维权意识也更为明确,因此环境冲突将不断显现并呈现上升趋势,假说1得到验证。

表3 经济发展、环境污染对环境冲突的回归结果

三种污染物排放强度对环境冲突的影响在模型(1)至模型(3)中均显著为正,平均而言,工业废水、废气及二氧化硫排放强度每增加1%,环境冲突将分别增加1.7%、1%和1.7%,说明环境污染是引致环境冲突的主要原因之一,假说3得到证实,并且根据第一阶段的回归结果,经济发展能够显著降低污染排放,也就是说,经济发展可以通过降低污染排放对环境冲突产生间接的抑制作用,假说4得到验证,但是这种间接影响的具体程度仍然有待计算。

法制环境的系数在模型(1)及模型(3)中都为负,但是在统计上不显著。城乡收入差距的系数在三组回归中都显著为正,较大的城乡收入差距本身就是社会的不稳定因素,可能会增加社会矛盾,从而可能强化诱发环境冲突的因素。城市化率的系数在模型(1)及模型(3)中显著为正。整体而言,快速的城市化进程中各种社会矛盾凸显,城市化率越高,环境冲突也越多。

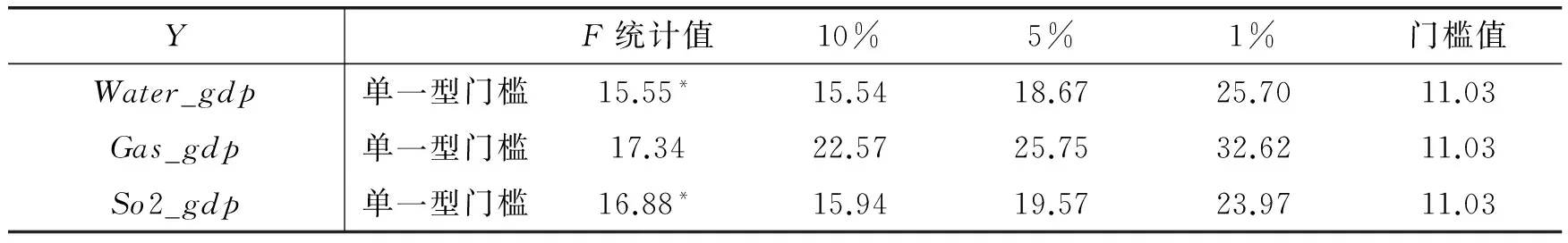

根据假说2,经济发展与环境冲突之间可能并非简单的线性关系,本文进一步在(2)式中引入人均GDP的平方项,回归结果见表3中的模型(4)至模型(6)。模型(4)中,人均GDP与环境冲突的关系也呈倒U形关系,环境冲突随着人均GDP的增加先上升而后逐渐开始下降。而在模型(5)及模型(6)中,加入人均GDP的二次项后,人均GDP的系数在统计上都不再显著。综上,在不同的经济发展阶段,人均GDP对环境冲突的影响可能并不一致,假说2得到初步证实,但是其具体效应仍有待检验。考虑到经济发展在不同水平阶段上对环境冲突的影响可能存在差异,本文进一步对此进行了门槛效应检验以验证假说2是否成立,检验结果见表4。

表4 经济发展对环境冲突的门槛效应检验

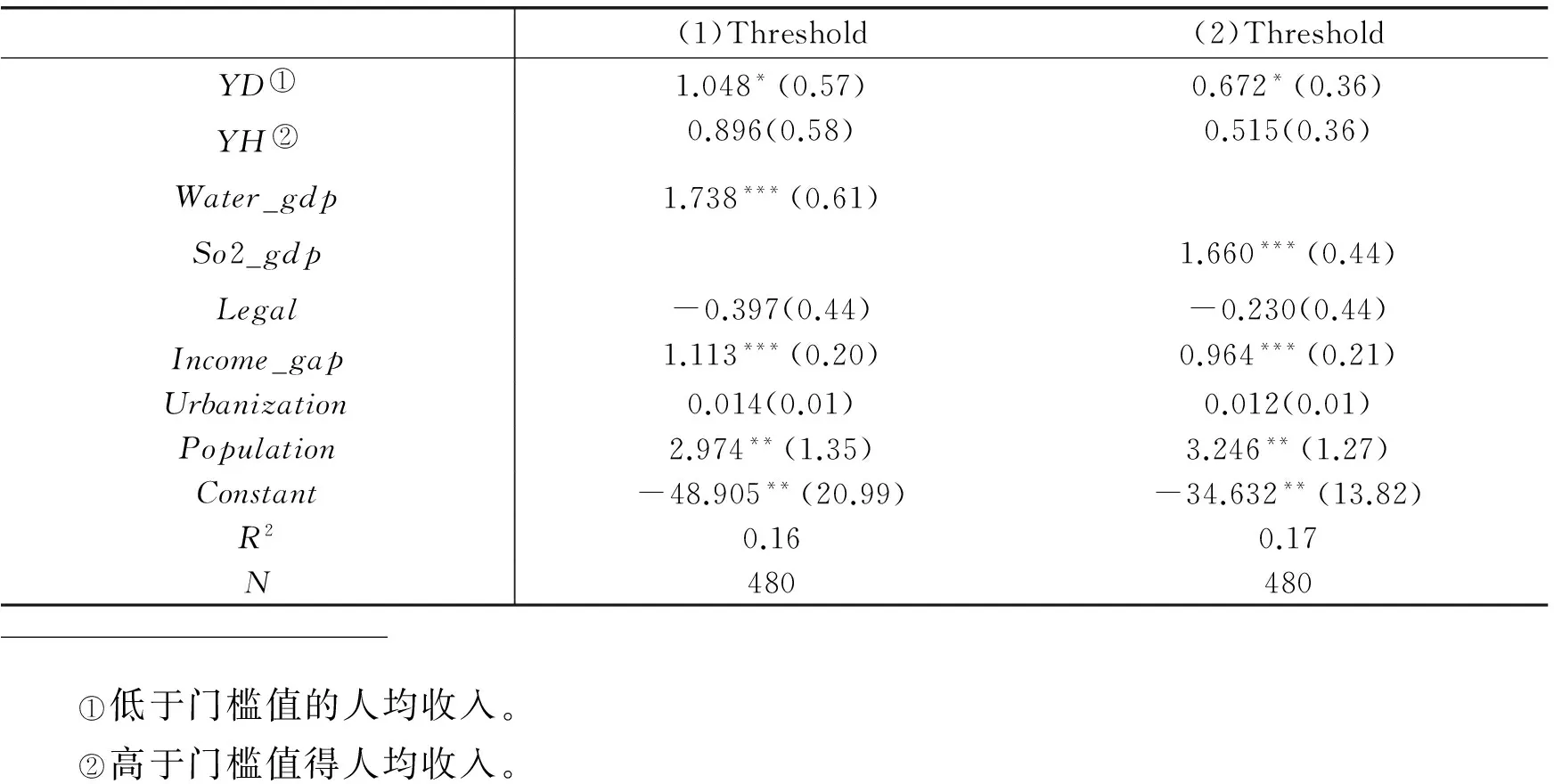

在工业废水排放强度和工业二氧化硫排放强度的回归模型中,人均GDP对环境冲突均存在显著的门槛效应,但是在工业废气排放强度的回归模型中,人均GDP没有通过门槛效应检验。因此,本文在工业废水排放强度和工业二氧化硫排放强度的两组回归中建立了面板门槛模型来检验经济发展在不同的门槛水平上对环境冲突的影响,两组模型中的门槛值都为11.03,换算后约为人均GDP6万元人民币。

表5为考虑门槛效应时,对(3)式的回归结果,当人均GDP低于6万元时,人均GDP每增加1%,环境冲突将增加约0.6%—1%,与表3中的结果基本一致。但是当人均GDP高于6万元时,人均GDP对环境冲突没有显著影响。整体而言,假说2得到一定程度的证实,人均GDP对环境冲突的直接影响为正,但是当人均GDP超过一定门槛时,人均GDP对环境冲突的直接影响在统计意义上将不再显著,随着经济发展水平的提升,环境冲突将不会再继续增长。

表5 经济发展、环境污染对环境冲突的门槛回归结果

工业废水及工业二氧化硫排放强度的回归系数在1%的水平上显著为正,排放强度每增加1%,环境冲突将上升1.7%左右,环境污染仍然是诱发环境冲突的重要原因之一,假说3和假说4再次得到证实。法制环境的系数都为负,但是在统计上不显著,良好的法制环境可以抑制环境冲突的产生,但是就环境冲突而言,这种抑制效应在当前并不明显,通过法律途径无法有效解决污染对公众的利益侵害或威胁时,环境信访等冲突形式就成为公众环境维权的主要形式,中国的法制环境仍有待提升。城乡收入差距的系数在1%的水平上也显著为正,城乡收入差距不仅仅是引起社会冲突的重要原因,也是诱发环境冲突的主要原因之一,较大的收入差距对控制环境冲突具有一定不利影响。城市化率的系数为正,但是不显著,人口的系数显著为正,人口越多,社会矛盾出现的几率也越大,就环境冲突而言也是如此。除人均GDP外,考虑门槛效应的回归结果与不考虑门槛效应时的回归结果基本一致,说明本文的研究结果具有较强的稳健性。

(四)经济发展对环境冲突的直接影响、间接影响与总影响(见表6)

表6 经济发展对环境冲突的直接影响、间接影响与总影响(%)

注:(1)第(1)、(2)和(3)列为使用工业废水排放强度进行回归的计算结果,其中第(2)、(3)列分别为人均GDP低于及高于6万元时的计算结果;第(4)列为使用工业废气排放强度进行回归的计算结果;第(5)、(6)和(7)列为使用工业二氧化硫排放强度进行回归的计算结果,其中第(6)、(7)列分别为人均GDP高于6万元及低于6万元时的计算结果。(2)上标a表示回归系数在10%的水平上不显著。(3)第(6)、(7)列在计算间接效应时,人均GDP分别取小于门槛值及大于门槛值时的均值。

经济发展对环境冲突的影响路径分为直接影响和以环境污染为传导路径的间接影响,根据上文内容,本文的四个研究假说都得到了证实,我们进一步计算经济发展对环境冲突两种不同影响的具体的大小程度。在不考虑门槛效应时,人均GDP对环境冲突直接影响的弹性系数在1%左右。进一步根据(4)式计算人均GDP对环境冲突的间接影响,由于人均GDP对工业废气、二氧化硫污染排放强度的影响为倒U形,本文计算了这两组回归中人均GDP在均值处对环境冲突的间接影响,计算得出,人均GDP对环境冲突间接影响的弹性系数在-2.6%—-0.5%。经济发展对环境冲突间接影响的弹性系数为负,在样本期间内,工业废水、工业二氧化硫排放强度随着经济的发展呈不断降低的趋势,而环境污染对环境冲突存在正向影响,也就是说经济发展通过降低环境污染排放强度从而间接减少了环境冲突的产生。

考虑门槛效应时,在工业废水排放强度的回归中,当人均GDP小于6万元时,人均GDP对环境冲突直接影响的弹性系数约为1%,间接影响的弹性系数为-2.6%,总影响的弹性系数约为-1.6%;当人均GDP大于6万元时,人均GDP对环境冲突的直接影响不再显著,间接影响的弹性系数为-2.6%,经济发展主要通过间接影响作用于环境冲突。在工业二氧化硫排放强度的回归中,当人均GDP小于6万元时,人均GDP对环境冲突直接影响的弹性系数为0.67%,间接影响的弹性系数约为-1.5%,总影响的弹性系数为-0.83%;当人均GDP大于6万元时,人均GDP对环境冲突的影响不显著,间接影响的弹性系数约为-2.3%。当经济发展超过一定门槛值后,环境保护逐渐成为一个全民共识,居民的环境偏好出现边际效应递减的趋势,经济发展对环境冲突的直接影响将不再显著,主要通过改变环境质量对环境冲突产生间接影响。

五、结论及启示

本文使用1998-2013年中国30个省级行政单位的面板数据,构建了一个两阶段回归模型检验了经济发展与环境污染对环境冲突的影响,并计算了经济发展对环境冲突的直接影响以及通过环境污染为传导路径对环境冲突的间接影响。并以此为基础,通过建立面板门槛回归模型,进一步检验了经济发展在不同的发展阶段对环境冲突的影响差异。其基本结论如下:

经济发展会提升居民的环境偏好和维权意识,从而增加环境冲突的产生几率,但是当经济发展水平超过一定程度之后,环境冲突不会再随着经济的发展而不断增多。当人均GDP小于6万元人民币时,人均GDP每增加1%,环境冲突也将增加约1%;随着经济发展及收入水平的不断提高,居民的环境偏好和维权意识将逐渐增强,环境冲突也会逐渐显现。按照世界银行的标准,人均GDP超过6万元就达到了中高收入国家的标准,此时环境冲突不再随着经济的发展而增加,即达到了一个稳态水平。也就是说,虽然作为一种经济发展的副产品,经济发展也并不必然导致环境冲突的不断增加,当经济发展水平越过一定阈值后,环境保护成为全民共识,人们的生产消费行为更环保,同时经济结构也更为合理,环境质量逐步优化,此时公众的环境偏好和环境诉求达到稳态,经济继续发展不会再刺激环境冲突的产生,甚至可能会起到一定的抑制作用。

环境污染是引起环境冲突的主要原因,有效降低污染排放,改善环境质量可以显著抑制环境冲突。本文的研究结论显示,环境污染与环境冲突之间存在显著的正向关联,平均而言,环境污染强度每增加1%,环境冲突将增加1%-2%,同时这种正向关联意味着改善环境质量可以有效降低环境冲突事件,表明环境污染治理不仅在环境领域有成效,在社会领域同样有成效,治理环境污染具有双重效应。

经济发展可以通过降低污染排放来抑制环境冲突的发生。经济发展通过环境污染为传导路径对环境冲突的间接影响在样本期间内的弹性系数在-2.6%至-0.5%之间。在工业废水及工业二氧化硫排放强度的回归中,经济发展对环境冲突的影响主要体现在通过环境污染为传导路径的间接影响上,经济发展对环境冲突已经起到了一定的抑制作用。但是在工业废气排放强度的回归中,经济发展对环境冲突的影响主要体现在直接效应上,环境冲突随经济发展呈现上升趋势。这与目前的实际情况一致,由于雾霾污染,公众对空气污染的关注程度达到了一个前所未有的状态,空气污染成为诱发社会不稳定因素的重要因素之一。

根据本文的研究结论,现阶段要有效防范环境冲突需要从以下三个方面着手:首先,政府在环境管理问题上要充分引入公众参与机制,完善公众参与环境决策的法律法规,积极推动政府和企业在环境领域的信息公开,保证信息公开的及时和充分,使得公众的环境诉求及时得到解决,缓解公众的不安心理;其次,加大对环境治理的宣传,提高公众对环境问题的认识,使公众认识到环境治理是一个长期的过程,积极参与的同时也应理性对待;最后,在经济发展方面继续稳步推进经济结构的升级与转型,逐步淘汰落后产能和高污染产业,加大防污治污力度,发挥经济发展在结构效应、技术效应等方面对环境污染的抑制作用。

[1]钞小静, 沈坤荣. 城乡收入差距、劳动力质量与中国经济增长[J]. 经济研究, 2014, (6): 30-43.

[2]樊纲, 王小鲁, 朱恒鹏. 中国市场化指数:各省区市场化相对进程2011年度报告[M]. 北京:经济科学出版社, 2011.

[3]郭熙保, 罗知. 外资特征对中国经济增长的影响[J]. 经济研究, 2009, (5):52-65.

[4]李锴, 齐绍洲. 贸易开放、经济增长与中国二氧化碳排放[J]. 经济研究, 2011, (11):60-72.

[5]李林, 田禾. 中国法治发展报告(法治蓝皮书)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2014.

[6]林毅夫, 姜烨. 发展战略、经济结构与银行业结构:来自中国的经验[J]. 管理世界, 2006, (1):29-40.

[7]刘德海. 环境污染群体性突发事件的协同演化机制[J]. 公共管理学报, 2013,(4): 102-113.

[8]卢洪友, 祁毓. 环境质量、公共服务与国民健康——基于跨国(地区)数据的分析[J]. 财经研究, 2013, (6): 106-118.

[9]秦蒙, 刘修岩. 城市蔓延是否带来了我国城市生产效率的损失?——基于夜间灯光数据的实证研究[J]. 财经研究, 2015, (7):28-40.

[10]王敏, 黄滢. 中国的环境污染与经济增长[J]. 经济学(季刊), 2015, (1): 557-578.

[11]王小鲁,樊纲,于静文. 中国分省份市场化指数报告(2016)[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2017.

[12]徐志伟. 工业经济发展、环境规制强度与污染减排效果——基于 “先污染, 后治理” 发展模式的理论分析与实证检验[J]. 财经研究, 2016, (3):134-144.

[13]于鹏, 张扬. 环境污染群体性事件演化机理及处置机制研究[J]. 中国行政管理, 2015, (12): 125-129.

[14]于文超, 何勤英. 辖区经济增长绩效与环境污染事故——基于官员政绩诉求的视角[J]. 世界经济文汇, 2013, (2): 20-35.

[15]左翔, 李明. 环境污染与居民政治态度[J]. 经济学:季刊, 2016, 15(4): 1409-1438.

[16]Chen Y, Ebenstein A, Greenstone M,et al. Evidence on the impact of sustained exposure to air pollution on life expectancy from China’s Huai River policy[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 110(32): 12936-12941.

[17]Crowe C W. Inflation, inequality, and social conflict[R]. IMF Working Paper No.06/158, 2006.

[18]Dinda S. Environmental Kuznets curve hypothesis: A survey[J]. Ecological Economics, 2004, 49(4): 431-455.

[19]Ebenstein A. The consequences of industrialization: Evidence from water pollution and digestive cancers in China[J]. Review of Economics and Statistics, 2012, 94(1): 186-201.

[20]Esteban J, Ray D. Linking conflict to inequality and polarization[J]. American Economic Review, 2011, 101(4): 1345-1374.

[21]Franzen A, Meyer R. Environmental attitudes in cross-national perspective: A multilevel analysis of the ISSP 1993 and 2000[J]. European Sociological Review, 2010, 26(2): 219-234.

[22]Franzen A, Vogl D. Acquiescence and the willingness to pay for environmental protection: A comparison of the ISSP, WVS, and EVS[J]. Social Science Quarterly, 2013, 94(3): 637-659.

[23]Grossman G M, Krueger A B. Environmental impacts of a North American free trade agreement[R]. NBER Working Paper No. w3914, 1991.

[24]Hamilton C. Consumerism, self-creation and prospects for a new ecological consciousness[J]. Journal of Cleaner Production, 2010, 18(6): 571-575.

[25]Hansen B E. Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference[J]. Journal of Econometrics, 1999, 93(2): 345-368.

[26]Hendrix C S, Salehyan I. Climate change, rainfall, and social conflict in Africa[J]. Journal of Peace Research, 2012, 49(1): 35-50.

[27]Inglehart R F. Changing values among western publics from 1970 to 2006[J]. West European Politics, 2008, 31(1-2): 130-146.

[28]Liu X, Wang C, Shishime T, et al. Environmental activisms of firm’s neighboring residents: An empirical study in China[J]. Journal of Cleaner Production, 2010, 18(10): 1001-1008.

[29]Miguel E, Satyanath S, Sergenti E. Economic shocks and civil conflict: An instrumental variables approach[J]. Journal of Political Economy, 2004, 112(4): 725-753.

[30]Patel R B, Burkle F M. Rapid urbanization and the growing threat of violence and conflict: A 21st Century crisis[J]. Prehospital and Disaster Medicine, 2012, 27(2): 194-197.

[31]Schmidtz D. Natural enemies: An anatomy of environmental conflict[J]. Environmental Ethics, 2000, 22(4): 397-408.

[32]Selden T M, Song D. Environmental quality and development: Is there a Kuznets Curve for air pollution emissions?[J]. Journal of Environmental Economics & Management, 1994, 27(2): 147-162.

[33]Shen J. A simultaneous estimation of environmental Kuznets Curve: Evidence from China[J]. China Economic Review, 2006, 17(4): 383-394.

[34]Steinhardt H C, Wu F. In the name of the public: Environmental protest and the changing landscape of popular contention in China[J]. The China Journal, 2016, 75(1): 61-82.

Summary: In recent years, China’s economic development has been significantly improved, but at the same time, a large number of pollution emissions have also been produced, greatly destroying the ecological environment. Environmental conflicts caused by environmental pollution are constantly emerging in China, and gradually become one of the negative factors that affect social stability. Then, when economic development brings environmental pollution, does it also bring environmental conflicts as the byproduct? However, the empirical research on the relationship between economic development and environmental conflicts is still very scarce. On the one hand, economic development promotes the individuals’ income level, but also improves the individuals’ environmental preference and rights awareness, providing the conditions for environmental conflicts. On the other hand, as one of the main byproducts of economic development, environmental pollution mainly accounts for environmental conflicts. Economic development can indirectly bring out environmental conflicts by producing environmental pollution, but high-level economic development may also make the ecological environment gradually improved, thereby inhibiting environmental conflicts. Therefore, when examining the impact mechanism of economic development on environmental conflicts, it is necessary to distinguish the direct and indirect effects of economic development on environmental conflicts.

Through a two-stage regression model, this paper estimates the impact mechanism of economic development on environmental conflicts for the first time based on panel data of 30 provinces from 1998 to 2013. In the two-stage regression model, the first stage regression model is used to estimate the net effect of economic development on environmental pollution. By using the fitting value of environmental pollution in the first-stage regression, we estimate the direct impacts of economic development and environmental pollution on environmental conflicts in the second-stage regression after controlling legal environment, income inequality, urbanization and other factors affecting environmental conflicts. Then, we combine the estimation coefficients of the first-stage regression with the estimation coefficients of the second-stage regression to calculate the indirect effect of economic development on environmental conflicts. In addition, individuals’ environmental preference may have a diminishing marginal effect, so we further investigate the impacts of economic development at different levels on environmental conflicts by constructing a panel threshold regression model.

The results suggest that economic development has promoted the residents’ environmental preference and rights awareness, and also destroys the ecological environment, being the main causes of environmental conflicts. In this sense, environmental conflicts are the byproduct of economic development. But this does not mean that the environment conflicts will continue to grow as economic development improves. The indirect effects show further economic development can optimize the economic structure, improve production technology and then the environmental quality and thus have an inhibitory effect on environmental conflicts. Moreover, the results of testing the threshold model confirm that when the economic development level has reached a certain level, individuals’ environmental preference suffers from diminishing marginal effect. Therefore, environmental conflicts gradually decrease as the economy develops as a whole. The research of this paper is of great significance to the clarification of the relationship between economic development and environmental conflicts, effective prevention and control of environmental conflicts and the maintenance of social stability and sustainable development.

AreEnvironmentalConflictstheByproductofEconomicGrowth?EvidencefromProvincialPanelDataof1998-2013inChina

Tian Zhihua1, Tian Yanfang2

(1.InstituteofFinanceandEconomicsResearch,ShanghaiUniversityofFinanceandEconomics,Shanghai200433,China;2.SchoolofPoliticalScienceandPublicManagement,EastChinaUniversityofPoliticalScienceandLaw,Shanghai201620,China)

environmental conflict; environmental pollution; economic development; direct effect; threshold effect

F205;F062.6

A

1001-9952(2017)11-0098-15

10.16538/j.cnki.jfe.2017.11.008

2017-02-10

上海市哲学社会科学规划课题(2017BZZ002);上海财经大学研究生创新基金项目(CXJJ-2017-450)

田志华(1991-),男,河南鹤壁人,上海财经大学城市与区域科学学院/财经研究所博士研究生;田艳芳(1981-),女,河南鹤壁人,华东政法大学政治学与公共管理学院副教授。

(责任编辑 许 柏)