在历史情境分析中讲授思想

——西方社会思想史课程教学论略

闫金山

在历史情境分析中讲授思想

——西方社会思想史课程教学论略

闫金山

西方社会思想史是社会学专业非常重要的一门基础课程,由于课程内容具有时间跨度长、国别性差异大、内容庞杂等特点,课程教学主要依赖教师讲授,在实践教学中存在不少问题。社会思想的历史情境分析是解决教学问题的一个有效方法。在具体操作中需注意以下四个问题:慎重“重构”历史情境;合理分配教学时间;注意突出教学重点;注重学生学习效果。

历史情境分析;课程;教学论略

西方社会思想史课程是主要面向社会学、社会工作专业学生开设的专业基础课。从学科角度讲,一般将其视为社会学的前史,所以学习本门课程的目的在于让学生对西方社会思想的演变发展有一个总体性把握,为后续的社会学理论学习做准备。但是,由于社会思想本身内容包罗万象、晦涩概化,使得学生在学习这门课程时,一开始往往兴趣很浓,似有学贯中西之抱负,但随着课程的推进,千头万绪、错综复杂的思想内容令他们治丝益棼而浅尝辄止。笔者反思实际教学经验,认为历史情境分析不失为提升本课程教学效果的一个有效方法,故在此抛砖引玉,期望能对本课程的教学有所助益。

一、课程内容特征与教学困境

关于西方社会思想史这门课内容的历史分期大体有两种看法:一种是将西方从古至今反映社会生活的学说和理论尽皆包含于内,如于海所著的《西方社会思想史》内容从古希腊智者时期一直延续至20世纪晚期;[1]另一种是从学科论域出发,将西方社会思想作为社会学思想的前身,如侯钧生所著的《西方社会思想史》内容从希伯来社会思想开始至社会学创始人孔德之前的社会思想。[2]如果就社会思想的连续性而言,前一种看法无疑是完整的,但若从整个专业课程体系设置来看,作为一门课程的西方社会思想史主要讲授的是社会学理论出现以前的社会思想。即使如此,本文所讲的西方社会思想指的也不是人们关于社会的一切思想,而仅仅是与社会学相关的社会思想。在这种时间、范畴的限定下,当把不同版本的著作放在一起比较,便会发现西方社会思想史课程内容的一些共同特征:首先,时间长,仅仅从古希腊智者时期开始至孔德创立社会学,就前后绵延两千多年的历史。其次,跨度大,尽管社会思想的编辑尽可能延续历史而不间断,但在个别时期,难免会因历史的同质性较强而跨度较大。例如,无论是于海、侯钧生所著的《西方社会思想史》,还是理查德·塔纳斯所著的《西方思想史》,都集中从奥古斯丁和托马斯·阿奎那的神学思想中呈现整个中世纪的社会思想,而奥古斯丁和托马斯·阿奎那生平相差近9个世纪。再次,国别性分殊大,西方社会思想不是某一个国家的社会思想,而是不同时期不同国家(或地区)或同一时期不同国家(或地区)的社会思想,时常由于国别性差异,导致社会思想的差异也很大。最后,内容庞杂,由于各个时期的社会思想反映的是当时的社会生活、社会文化和社会变迁等,这使得社会思想必然会与政治、经济、宗教、伦理、战争等紧密的联系在一起,扑朔迷离,甚至混沌一团。

教学过程是一个教与学的互动过程,教师讲授和学生学习任何一方出现问题,教学效果就会大打折扣。由于课程内容自身的特征,加之部分学生对西方古代史不熟悉,该课程教学主要依赖教师讲授,教学实践中主要存在以下问题。

第一,教材好但研读难度大。就课程教材而言,比较通用的是于海著的《西方社会思想史》和侯钧生著的《西方社会思想史》,两本教材都非常优秀,也各有千秋。于海的著书哲学底蕴非常厚重,内容不单单从不同时代背景中反映思想脉络,而且对于不同流派或思想家的思想有作者独到的分析。在学习过程中,若参阅罗素的《西方哲学史》、理查德·塔纳斯的《西方思想史》,对阅读该教材是非常有帮助的。侯钧生的著书特点是原汁原味地呈现不同思想流派或思想家的思想,力图通过一些原著中抽取的关键词句来抓取思想的本质和精华,所以教材的学习对原著的阅读要求非常高。总之,不论是哪一本教材,总体上对于刚进入大学的学生而言,研读是很有难度的,这使得学生几番周折之后,干脆“不理”教材,一学期下来整本教材只有前面一小部分阅读过,后面的部分都不怎么看,真可谓一日读书而百日荒芜。

第二,教学授课方式多但适用的少。就授课方式而言,有灌输式、互动式、点评式、问题教学式以及讲授和讨论相结合等。然而,思想史本身的内容特性,决定了这些教学方式在应用过程中存在些许局限。灌输式授课不太引起学生的兴趣,尤其是比较晦涩抽象的社会思想;讨论式由于学生对西方历史以及思想的了解不多而常常难以有效组织起来;点评式要求汇报者、点评者大量阅读古典文献,其中还有一些外文的,这样占用的时间太多,许多学生不愿意参与;问题教学式由于学生不了解西方思想,也缺乏学习西方思想的动力,即使把学习主动权交给学生,学生也是敷衍的多,钻研的少。这样在授课过程中不得不依赖传统的教师讲授,而要让这种平铺直叙的教学方式取得预想的效果,对上课教师的教学设计要求就非常高。

第三,课外阅读书多但好阅读者少。思想史的学习要求学生必须进行大量的阅读,目前这方面文献相对来讲是比较充足的。但是,学生学习中的实用主义取向,让许多学生对陈旧的历史和遥远的西方世界思想并不怎么感兴趣。与此同时,受就业压力、社会文化氛围的影响,学生对技能型、短平快知识的学习比较感兴趣,而对于历史及社会思想的主动学习没多大动力。越是如此,对思想史的学习兴趣就越低,理解教材所讲的内容也就越不容易,即使是选用非常优秀的教材,不积极研读,也不能理解其意。

以上教学中存在的问题迫切需要改变传统的教学方式,让学生首先能够理解课程内容,在此基础上增加教学互动,从而提升学生的学习兴趣,引导学生去研读教材和相关的文献著作。实现这一目标,关键是让学生充分理解思想本身,这不仅要求授课教师熟练掌握思想史内容,而且还要将思想置于特定的时空背景下进行分析,而这恰恰是历史情境分析的优势。

二、历史情境分析及其优势

西方社会思想史课程的讲授不能拘泥于文本内容。尽管内容分析可以对文本进行系统的、量化的分析,但它往往局限于文本本身,对社会思想传承与变迁的解释较弱,不利于学生从宏观视角把握社会思想的发展脉络。社会思想作为某一特定历史时期总体社会秩序的反思与反映,不仅受思想家个人的影响,而且受社会政治、经济、文化等因素的影响。因此对于社会思想史的讲授应该将其置于特定的历史情境之中,对思想的来龙去脉进行分析。

情境反映一定时间内相互交织的因素及其相互之间的关系,以此推衍,思想的历史情境是指一定时期内萌蘖思想的那些政治的、经济的、文化的、社会的因素组合的境况。据此,西方社会思想史课程的历史情境分析就是将思想放入历史情境的广阔视野之中,从社会文化、政治经济、地理国别等视角分析。具体而言,社会文化视角的分析注重思想的精神气质。例如:古希腊思想的理性与诗性,中世纪的信仰与禁欲,文艺复兴时期的人文主义,启蒙运动时期的理性主义,等等。政治经济视角的分析侧重考察思想萌发的政治和经济情形,并从思想所反映的阶级立场和阶级利益来把握思想旨趣。例如,中世纪末期的城市“异端”思想就是对正统基督教的反抗,代表即将兴起的城市新贵族的价值追求。地理国别视角分析注重西方思想的地理边界差异。例如同样经历启蒙运动,苏格兰启蒙运动对理性的认知就不像法国那样绝对,卢梭相信理性能够创造合乎理性的社会秩序,但斯密却发现了社会无意后果之说。

综上所述,对西方社会思想的历史情境分析,旨在突破文本的藩篱将思想置于更广阔的一般历史之中,从关注思想本身转向思想以外的、且对思想产生影响的文化、政治、经济、地理等构成的历史情境。就克服课程教学困境而言,历史情境分析具有以下优势:一是在课程内容上,促进学生总体性把握思想史脉络的同时,能够助力深刻理解社会思想的发展过程;二是在方法上,有利于学生从系统论的角度把握社会思想,因为思想及与之联系的社会情境诸组成部分之间是一个有机的整体,孤立地讲授思想,思想就变成传说了;三是在课堂参与度上,有利于调动学生的积极性,因为历史情境分析涉及的背景知识很多,学生只要知道其中的某一个方面,就能在课堂中形成互动,降低游离于课堂的可能性。

三、历史情境分析应用举例

为了展现历史情境分析在讲授西方社会思想史课程中的优势,下文将通过示例苏格拉底的“知识即美德”思想予以说明。

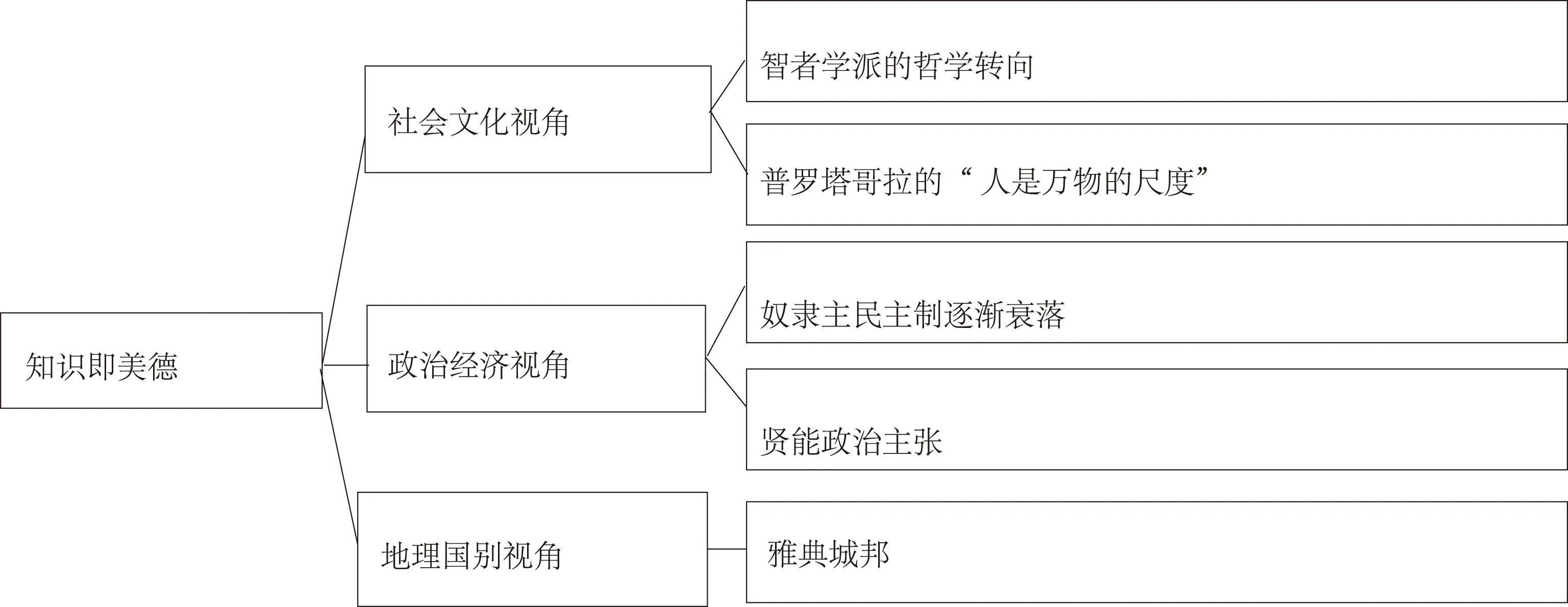

图1 知识即美德思想的历史情境分析

如图1所示,要讲授“知识即美德”的含义,在课程的导入环节,需要对这一思想的历史情境进行分析。首先,在社会文化视角层面,苏格拉底提出这一思想之前,智者学派已经用朴素的自然认知而非希腊诸神来解释世界变迁,由此哲学的重心从神转向了人,这种最初的人文主义精神发现和肯定了人的能力,人们由此获得了空前的自主和自信,诚如普罗塔哥拉所言“人是万物的尺度”。其次,在政治经济视角层面,苏格拉底经历了从伯利克里全盛时期到伯罗奔尼撒战争导致的希腊奴隶制城邦的衰落过程,目睹了奴隶主民主制的弊端,反对用推选方式来确定政府官员,主张贤能政治。所谓贤能的人就是有知识的人,而有知识就不会作恶。再次,在地理国别视角层面,雅典不像斯巴达那样尚武,它是当时希腊的文化中心,这为苏格拉底思想的孕育提供了适宜的环境。对此,倘若在课堂一开始对“知识即美德”这一思想进行历史情境分析之后,然后再进行文本含义的解释,不仅能克服纯粹文本学习的枯燥性,而且在延展思想厚度的同时,还能增强学生学习的主动性和学习成效。

四、教学中应注意的问题

就教学而言,应用历史情境分析,在探究改善教学效果方法、合理设计教学方案、精心安排教学环节的过程中,需要注意以下四个问题:

首先,慎重“重构”历史情境。历史情境分析需要将思想置于当时的社会情境之中,但问题在于所谓的当时已经成为过去,这意味着必须借助历史文献去还原情境。对于授课教师,势必要对文本内容把握达到知其然还要知其所以然的状态,而要做到这一点,需要花费大量的备课时间去学习相关历史,从历史情境分析的不同维度探究与社会思想相关的内容,并找到它们之间切实相关的联系纽带及其影响关系。所以,“重构”历史情境实际上是一个还原真实历史的过程。

其次,合理分配教学时间。由于与社会思想关联的历史情境因素很多,逐一分条理析地在课堂陈述会花费很长时间,而在教学课时有限的情况下可能会影响教学进度和整体教学内容安排。根据笔者的经验,社会思想的历史情境分析环节时间不宜过长,提纲挈领式的陈述之后,其中一些必要的细节可以在讲授思想的过程中作为论证材料或案例等穿插进来。例如,对普罗塔哥拉的“人是万物的尺度”的释义、伯利克里时期的兴盛的奴隶主民主制等。这样不仅能提高学生的学习兴趣,而且扩充了课堂的信息量。

再次,注意突出教学重点。在教学环节上,历史情境分析是作为引入社会思想的历史背景而出现的,作用在于服务文本思想的理解,并不是整个课堂教学的全部。尽管可以以引起学生的兴趣作为出发点,但时刻要清醒不能喧宾夺主,不能将社会思想史的讲授变成单纯的历史课。因此,对社会思想文本本身的解读是至关重要的,所有的历史情境分析旨在清晰社会思想的“原谓”和“意谓”。其中:原谓是指思想家说了什么,意谓是指思想家的真正意谓是什么。[3]51

最后,注重学生学习效果。探索新的教学方式的最终目的在于提高课堂教学的效果。尽管社会思想的历史情境分析在学习内容、学习方法以及学习兴趣方面具有一些优势,但这并不意味着适合所有的学生。不同学生的知识储备、兴趣偏好以及对教学方式的适应程度存在差异,这要求教师在应用情境分析时,时刻从学生的课堂、课后表现中注意反馈的学习效果,及时做出相应的巩固或调整。

需要说明的是,课堂教学中具体采用什么样的讲授方式并没有统一的范例,不同教师面对不同层次的学生、不同的教学课时安排有不同的讲授方法。本文所讲的历史情景分析也只是笔者多年讲授这门课的一点经验,并没有将其任何绝对化的意思。

[1] 于海.西方社会思想史[M].3版.上海:复旦大学出版社,2010.

[2] 侯钧生. 西方社会思想史 [M].南京:南开大学出版社,2009.

[3] 傅伟勋. 从西方哲学到禅佛教[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1996.

1006-2920(2017)03-0122-04

10.13892/j.cnki.cn41-1093/i.2017.03.019

闫金山,内蒙古科技大学文法学院讲师(包头 014010)。

(责任编辑毕凌霄)