生产性服务业与制造业协同集聚能促进就业增长吗

庄德林+吴靖+杨羊+晋盛武

摘 要:产业的协同集聚发展已经成为国家层面的产业政策,它对就业增长具有重要影响。从理论上分析生产性服务业与制造业协同集聚的区域内和区域间就业效应,并基于中国31省(市)的面板数据进行实证检验。研究发现,生产性服务业集聚不仅会显著提升区域内总就业水平,而且对区域内制造业就业和生产性服务业就业均具有促进作用;制造业集聚会促进区域内制造业就业增长,但也会抑制生产性服务业的就业增长;生产性服务业与制造业的区域内协同集聚总体上抑制了就业增长,它们的省际协同集聚对区域内制造业、生产性服务业和总体就业均具有显著的空间互补效应。

关键词:

生产性服务业;协同集聚;就业效应;挤出效应;互补效应

文章编号:2095-5960(2017)05-0059-10;中图分类号:F121.3;文献标识码:A

一、引言

产业协同集聚不仅是一种普遍的区域产业组织形式[1][2],也是重要的产业发展政策。近年来制造业与生产性服务业的协同集聚在中国各省市呈现出迅速上升的趋势[3][4]。从政策层面来看,加快生产性服务业与制造业的协同发展和集聚发展以推动产业结构的优化调整和促进经济提质增效已经上升为国家层面的产业发展政策,并在中国各省市全力推进。与此同时,伴随着中国经济发展进入新常态,就业的结构性矛盾更加凸显,稳定和扩大就业的压力不断加大。然而,协同集聚尤其是生产性服务业与制造业协同集聚对就业的影响研究尚未引起学术界的足够重视,它们之间的协同集聚到底是促进还是抑制了地区就业值得深入研究。

集聚与协同集聚是相互依存的,目前国内外学者对产业集聚与就业关系的研究较多,而很少关注协同集聚对就业的影响。学术界关于产业集聚就业效应的研究主要集中在制造业或服务业集聚对就业结构[5]、工资增长[6][7]和就业增长的影响等方面。学者们对产业集聚是促进了就业增长还是抑制了就业增长并没有达成一致的结论,现有研究主要可以分为三类观点。一是产业集聚会带来长期的就业增长。Dauth[8]和Hendersonet al.[9]等分别以德国和美国数据进行的研究表明产业集聚的MAR外部性和Jacobs外部性对就业增长都有显著影响,并且具有明显的行业差异性。刘军和杨浩昌利用中国省级面板数据进行的研究表明产业聚集的规模效应和劳动分工深化效应能够显著促进制造业的就业增长。[10]二是产业集聚会抑制就业的增长。De Vor和De Groot以荷兰阿姆斯特丹为例进行的研究表明产业的专业化集聚会阻碍地方就业的增长;[11]Bishop 和 Gripaios对英国进行的研究发现不相关产业的多样化集聚对就业增长没有显著的影响作用。[12]闫逢柱等认为中国制造业的地理集聚抑制了就业的增长,其中劳动生产率和垂直分工程度提高所引致的劳动节约效应超过生产扩大的就业创造效应是其主要原因。[13]三是产业集聚与就业增长之间的关系并不是简单的线性关系。晋盛武和盛淑洁的研究发现高技术产业就业水平与产业集聚之间存在着倒U形关系。[14]

协同集聚是产业集聚研究领域的前沿热点之一,近年来学者们就产业协同集聚的测度[2]、协同集聚的机理[3][15][16]和协同集聚的效应[4][17]等进行了大量研究,但是关于产业协同集聚就业效应的研究尚不多见。Barrios et al.和Mukim研究了企业间协同集聚的就业效应,前者的研究发现爱尔兰制造业外资跨国企业与本国企业之间的协同集聚具有明显的工作创造效应[18],后者的研究发现印度制造业中正规公司与非正规公司的协同集聚带来了非正规公司就业的增长[19]。在产业协同集聚层面,杨仁发研究了制造业与生产性服务业协同集聚的工资增长效应[20],袁志刚和高虹首次测算了城市制造业就业对服务业就业的乘数效应[21],陈晓峰和陈昭锋实证分析了制造业与生产性服务业协同集聚的演进关系及对区域经济增长和产业优化升级作用,并认为它们之间的协同集聚会促进就业的增长[22]。遗憾的是,上述学者并没有对产业协同集聚的就业增长效应进行实证检验。

从现有研究来看,不少学者已经对产业内协同集聚的就业增长效应进行了研究,但产业间协同集聚对就业影响的实证研究非常缺乏。在产业融合与经济新常态的背景下,研究生产性服务业与制造业协同集聚的就业效应,对合理优化就业结构和缓解就业矛盾具有重要的现实意义。因此,本文拟从制造业集聚、生产性服务业集聚、二者协同集聚(包括省内协同集聚和省际协同集聚)等多个角度来计量检验它们的就业效应,为调整产业结构、促进就业增长的政策提供实证支撑。

二、产业集聚与协同集聚的测算

(一)产业集聚的测算方法

鉴于区位熵可以消除区域规模的差异,因此国内外众多学者选择用区位熵来衡量产业集聚水平。[3][23]本文亦采用区位熵来衡量产业集聚度,其计算公式为:

其中,qim表示i地区m产业的发展水平,Qm表示全国范围m产业的发展水平,qi表示i地区所有产业的发展水平,Q表示全国范围所有产业的发展水平,本文用产业对应产值表示其发展水平。aggmi值越大表明该产业专业化程度越高。

(二)协同集聚的测算方法

对产业协同集聚水平的测度,本文借鉴陈国亮和陈建军的研究[3],使用产业集聚的相对差异大小来衡量某一区域的产业协同集聚水平。具体而言,省内生产性服务业与制造业协同集聚的计算公式如下所示:

(2)式中,aggmi表示i地區制造业的集聚度,aggsi表示i地区生产性服务业的集聚度,comisi表示i地区生产性服务业与制造业协同集聚度,其值越大表示在i地区两产业的协同集聚度越高。

(三)区域间协同集聚的测算方法

现有文献普遍忽视了区域间的产业协同集聚。随着区域一体化和专业化分工程度的不断加深,区域间产业协同集聚已经成为一种常态。以长三角和京津冀城市群为例,核心城市北京和上海均具有相当高的生产性服务业集聚水平,但这些城市的制造业比重不断下降,它们的生产性服务业主要服务于周边其他省份的制造业。[24][25]本文利用区域间关系创建的一般做法,并借鉴引力模型的思想[26]提出了省际产业协同集聚度的测度方法,计算公式如下:endprint

(3)式中,comisj表示i地区与j地区生产性服务业与制造业协同集聚度,aggmi表示i地区制造业的集聚度,aggsj表示j地区生产性服务业的集聚度,dij表示i地区和j地区两地的空间直线距离,本文以省会城市间直线距离代替,通过经纬度计算得出。

(四)研究区域与数据来源

本文研究样本包括中国大陆31个省(市),所用数据主要来源于2011—2015年《中国统计年鉴》与《中国工业统计年鉴》,省市面积数据来源于中华行政区划网。

(五)各地区产业集聚与协同集聚测算

依据上文的计算公式对中国大陆31个省(市)的制造业集聚度、生产性服务业集聚度以及两部门协同集聚度进行测算,并利用arcgis软件对中国31省(市)生产性服务业与制造业协同集聚演化情况作图(见图1)。从全国范围来看,生产性服务业与制造业的协同集聚水平有较大程度的提高,同时高协同集聚的区域范围也在不断扩大。从省市层面来看,2010年高协同集聚地区主要是南部沿海省份、江苏、河北、天津等省(市),2014年高协同集聚地区已经扩展至江苏、浙江、福建、广东等整个东南沿海地区,以及河北和天津等京津冀大部分地区。中部地区以及西部地区则主要表现为中等协同集聚度。低协同集聚地区主要分为两类地区(见图2),一是北京、上海等少数经济发展领先地区,其主要原因是近些年来这些地区的制造业大量外迁,制造业占比不断下降,而生产性服务业的集聚水平远远超过其制造业的集聚水平;二是西藏和海南等制造业发展水平滞后地区,这些地区的生产性服务业有较高的集聚水平,但是其制造业的总体发展水平比较滞后,集聚程度很低,因此协同集聚的整体水平也较低。

三、理论分析与研究假设

学术界普遍认为产业集聚所带来的规模经济和正外部性等集聚效应会显著提高生产率和带动经济增长,并进而促进就业的增长。具体而言,产业集聚对就业的集聚效应体现在以下两个方面:一是循环累积的规模经济,产业集聚有利于降低交易成本和提高劳动力与企业的匹配质量,继而引起市场规模和产业规模的扩大,带动经济增长,提升工资水平和就业水平,进而又进一步提升产业集聚水平,如此循环累积不断扩大集聚的规模(陈建军、胡晨光,2008)。[10][27]二是正外部性,产业集聚所具有的资金外部性、知识与技术外部性、分工深化和上下游产业投入产出关联效应的存在有利于新企业的建立和吸引企业集聚发展,这就间接推动了劳动力需求的上升(余珮、孙永平,2011)。[28]由此提出第一个假设:

H1:产业集聚对提升区域内就业水平具有正向作用。

在生产性服务业与制造业空间集聚的过程中一直伴随着互补效应和挤出效应的此消彼长,而要素成本与交易成本等商务成本则是影响两大产业部门之间互补效应与挤出效应主导地位更替的主要因素。[3][29]制造业与生产性服务业对要素成本与交易成本的敏感性具有明显的行业异质性,其中制造业的大规模生产特征使其对劳动力和土地等要素成本更加敏感,而生产性服务业的无形性及其契约密集型特征使其对制度要素引起的交易成本更加敏感(谭洪波,2013)。[30]当前中国多数制造业产业集聚都表现为全球价值链低端的劳动密集型企业在特定空间范围内的扎堆[20][31],伴随着要素成本的不断攀升,这些地区制造业集聚的拥挤效应已经凸显[32]。与此同时,在劳动密集型和资源密集型等低端制造业集聚水平高的地区,制造业往往占据主导地位,并且与生产性服务业的互补效应相对较弱;相反,在拥挤效应已经凸显的情境下,制造业与生产性服务业对重叠性要素和集聚空间的争夺使得挤出效应不断增强,进而抑制生产性服务业的发展和就业的增长。由此提出第二个假设:

H2:区域内制造业集聚水平的提升对生产性服务业就业具有抑制作用。

学术界普遍认为投入产出关联、水平关联和外部性等是推动产业协同集聚的主要原因[3][15],但是对中国的生产性服务业与制造业协同集聚有两个因素没有得到足够的重视。一是,中国以位于全球价值链低端的劳动密集型产业集群为主导的制造业产业集群近年来普遍处于产业转型升级过程中[33],同时,产业关联是推动生产性服务业与制造业协同集聚度提高的关键因素,因此,两大部门协同集聚程度的提高很大程度上得益于技术密集型产业比重的大幅提升和劳动密集型产业比重的降低,而这意味着劳动密集型岗位的大量挤出和技术密集型岗位的增加,但是两者的数量消涨显然不成比例。二是,中国的产业集聚具有非常强的政府主导性,尤其是基于地方政府政绩竞争和“政策租”基础上形成的生产性服务业和制造业集群,其集聚的速度快,集聚效应不充分,而拥挤效应显著[32][34][35],这种情形下随着两部门之间协同集聚程度的提高,其挤出效应很快会超过互补效应。由此提出第三个假设。

H3:区域内产业协同集聚程度的提高对区域总就业水平具有负向影响。

中国的生产性服务业和制造业在同一行政区划内因为争夺重叠性资源而使得两大部门间的挤出效应日趋严重[29],同时,劳动密集型、资本密集型和技术密集型制造业以及生产性服务业对要素成本和交易成本的敏感性存在显著异质性[30],这将驱使关联质量和匹配质量不高的生产性服务业与制造业实现行政区划空间上的分离。与之相对应的是,中国区域间生产性服务业与制造业的发展水平、要素成本和交易成本等均存在显著的差异性,因此相邻区域之间的生产性服务业与制造业容易凭借要素成本和交易成本等方面的比较优势基于投入产出关联、水平关联和市场主导的集聚外部性等多重因素的驱动而形成两大部门的区域间协同集聚[3][29],而这种协同集聚可能具有更强烈的就业互补效应。由此提出第四个假设:

H4:生产性服务业與制造业在临近空间上的集聚具有空间互补效应,有利于提升区域就业水平。

四、模型设定与实证结果分析

(一)模型设定

由上文可知,现有协同集聚测算方法虽然可以衡量生产性服务业与制造业集聚的协同程度,但在同一协同集聚水平下却难以区分不同省份生产性服务业和制造业的集聚情况。因此,要测定协同集聚对区域就业产生的效应,不仅要考虑产业协同发展情况,还应该考虑产业集聚情况。另外,大多数学者认为工资水平、人力资本和区域基础设施情况对就业存在重要影响[21][36],但是工资水平本身又与产业集聚密切相关[20],本文在共线性检验中也证实了这种情况,因此本文未将工资水平作为控制变量,而保留人力资本和区域基础设施作为控制变量。根据以上分析,本文将基本模型设定为:endprint

ln workers=a0+a1ln cosimi+a2ln aggsi+a3ln aggmi+a4ln infra+a5ln hc+ε (4)

其中workers为区域就业密度(每平方公里就业人口),cosimi为生产性服务业与制造业协同集聚变量,aggsi为生产性服务业集聚变量,aggmi为制造业集聚变量,infra为区域平均基础设施(每平方公里内航、铁路、公路拥有量),hc为人力资本变量(每十万人中高等学校在校生人数)。以上指标数据来自2011—2015年《中国统计年鉴》或本文计算所得。

(二)实证结果分析

1.区域内协同集聚的就业效应

为了检验假设1、2和3,本文将公式(4)基本模型的被解释变量workers先后设定为总就业人口,制造业就业人口以及生产性服务业就业人口,分别用固定效应模型和随机效应模型进行实证分析。三个模型中,第一个模型的霍斯曼检验(Prob>chi2)失效,本文采用学术界对短面板的一般处理方法,采纳固定效应模型的实证结果;其余两个模型的霍斯曼检验均支持采纳固定效应模型的实证结果。方差膨胀因子vif显示,实证方程不存在共线性问题。根据三个模型的实证结果,本文得出以下结论:

第一,产业集聚对提升就业水平存在正的集聚效应。模型1中生产性服务业集聚变量的系数显著为正,表明生产性服务业集聚会显著提升就业水平,这与近年来中国大力发展生产性服务业,引导产业结构升级和促进就业增长的现实相吻合。模型1中制造业集聚变量系数为正,也符合预期,但系数很小且不显著,表明总体上制造业集聚对就业的带动作用已经有限,集聚不经济的情况开始出现。另外从模型2和模型3中集聚变量的回归系数上看,生产性服务业集聚和制造业集聚均有利于提升自身就业水平,这就验证了假设1。产业集聚引发的循环累积性规模经济可以直接推动就业水平的提升,同时产业集聚所引发的正外部性也有利于新企业的建立和吸引外部企业到本地区集聚发展从而间接推动了就业水平的上升。

第二,制造业集聚对生产性服务业就业产生挤出效应。在模型2中,生产性服务业集聚变量和制造业集聚变量的系数均显著为正;在模型3中,制造业集聚变量的系数显著为负,生产性服务业集聚变量的系数为正,以上结果表明虽然制造业集聚有利于制造业就业,但对生产性服务业就业产生了挤出效应,而生产性服务业集聚既在一定程度上有利于自身就业水平的提升,同时也显著推动了制造业就业水平的提升,这就验证了假设2。同时,该结果初步表明,生产性服务业和制造业在同一区域协同集聚并不能使区域充分发挥产业比较优势,从而不利于总就业水平的提升。

第三,区域内生产性服务业与制造业协同集聚对区域内总就业具有抑制作用。模型1中协同集聚变量的系数显著为负,且生产性服务业集聚变量的系数明显大于制造业集聚变量的系数,说明生产性服务业与制造业协同集聚水平提升过程中,生产性服务业具有良好的就业创造效应,但是制造业由劳动密集型主导的价值链低端集聚向高端转型升级过程中大量低端就业岗位流失,就业岗位的消长相抵之后反而抑制了总就业水平的提升,假设3得到验证。

2.区域间协同集聚的就业效应

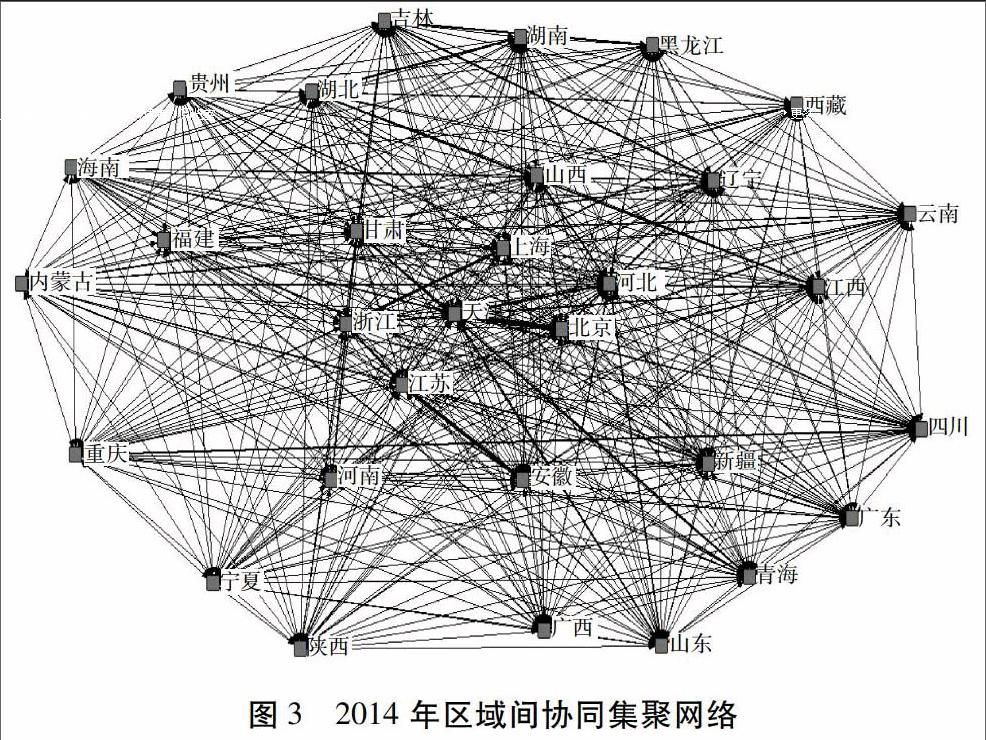

虽然区域内产业协同集聚不利于总就业水平的提升,但是中国境内相邻区域之间的生产性服务业与制造业往往容易憑借要素成本、交易成本和产业分工等方面的比较优势而形成区域间协同集聚,并基于区域间协同集聚的互补效应促进总体就业的增长。我们根据前文中提出的区域间协同集聚计算方法(公式3),计算出省际产业协同集聚度,再利用ucinet绘制出2014年中国31省市间协同集聚网络图(见图3)。由图3中线条的粗细可知生产性服务业与制造业的区域间协同集聚普遍存在,并且在长三角和京津冀等地区表现得非常突出,北京和上海等省市的生产性服务业与周边省市的制造业之间已经形成了有效的关联和协同,这与陈国亮和陈建军等学者研究基本一致[3]。基于此,本文构建了协同集聚就业效应模型来测度生产性服务业与制造业区域间协同集聚对就业的影响。基本模型设置如下:

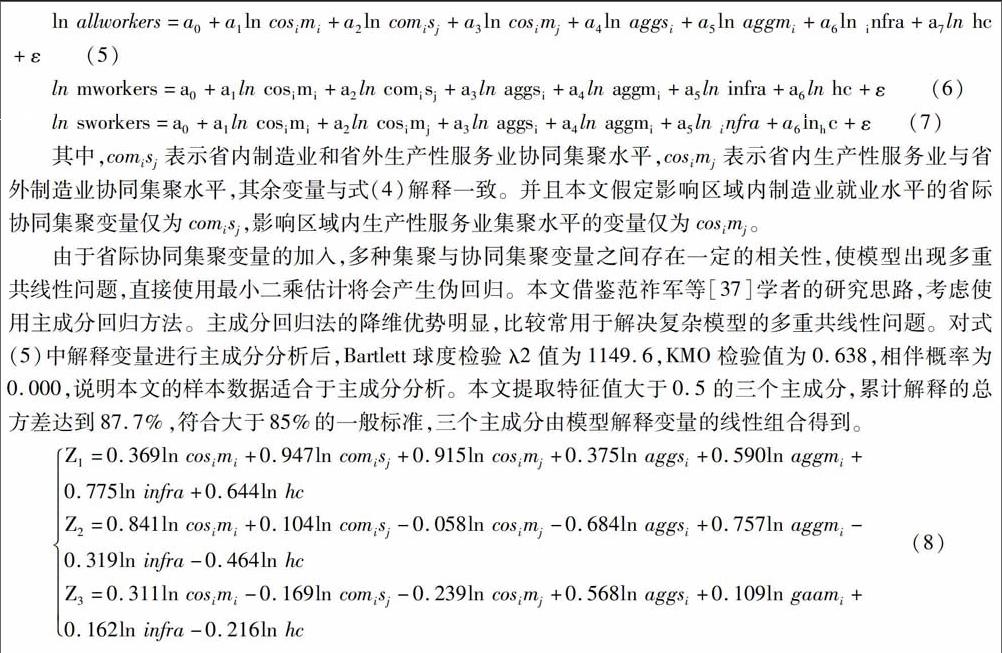

其中,comisj表示省内制造业和省外生产性服务业协同集聚水平,cosimj表示省内生产性服务业与省外制造业协同集聚水平,其余变量与式(4)解释一致。并且本文假定影响区域内制造业就业水平的省际协同集聚变量仅为comisj,影响区域内生产性服务业集聚水平的变量仅为cosimj。

由于省际协同集聚变量的加入,多种集聚与协同集聚变量之间存在一定的相关性,使模型出现多重共线性问题,直接使用最小二乘估计将会产生伪回归。本文借鉴范祚军等[37]学者的研究思路,考虑使用主成分回归方法。主成分回归法的降维优势明显,比较常用于解决复杂模型的多重共线性问题。对式(5)中解释变量进行主成分分析后,Bartlett球度检验λ2值为1149.6,KMO检验值为0.638,相伴概率为0.000,说明本文的样本数据适合于主成分分析。本文提取特征值大于0.5的三个主成分,累计解释的总方差达到87.7%,符合大于85%的一般标准,三个主成分由模型解释变量的线性组合得到。

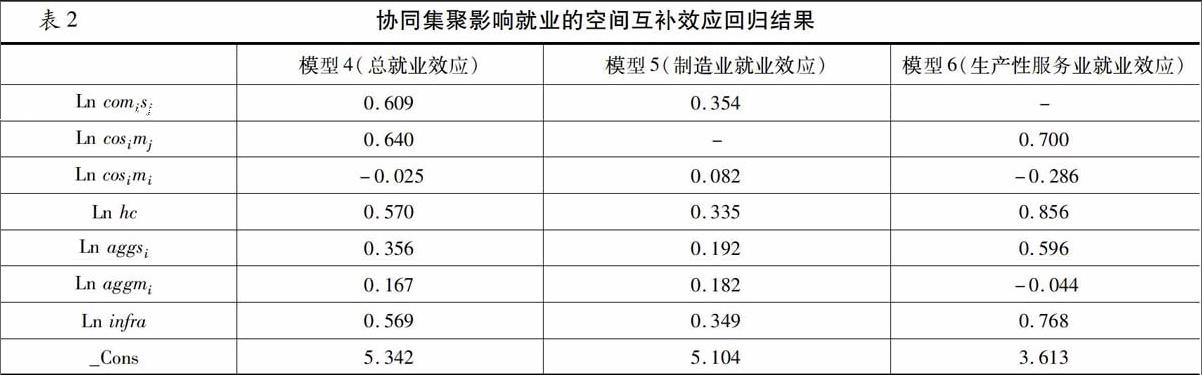

将Z1、Z2和Z3与被解释变量进行固定效应模型回归,回归结果显示提取成分均与被解释变量在1%水平上显著相关。利用成分回归系数和式(8)还原出各解释变量的相关系数,同时运用相同的回归方法对式(6)和式(7)的模型进行估计,估计结果如表2所示。根据估计结果可以发现区域间协同集聚对就业具有强烈的空间互补效应,具体得出三个结论:

第一,区域内制造业与区域外生产性服务业协同集聚有利于提升区域内制造业就业水平。模型5的省际协同集聚变量comisj的系数为正,表明区域内制造业与区域外生产性服务业协同集聚有利于提升区域内制造业就业水平。从系数大小上看,这种空间互补效应对就业的促进作用要强于集聚效应。中国的制造业与生产性服务业发展水平、要素成本和交易成本等均存在明显的区域差异性,而韩峰和柯善咨的经验研究认为中间投入可得性在100—300公里范围内对制造业集聚仍然具有显著影响[38],余泳泽等则发现金融业集聚对工业的空间溢出效应在超过500公里以后才出现明显的衰减[39],因此虽然近年来中国很多省市制造业产业集群已经显现出明显的拥挤效应,但是制造业与相邻区域的生产性服务业基于中间投入品共享、知识溢出等多重集聚外部性形成了良好的空间互动和专业化分工[3],而这有效地推动了区域内制造业竞争力的提升、产业规模的扩大和就业水平的提高。endprint

第二,区域内生产性服务业集聚与区域外制造业协同集聚能够促进区域内生产性服务业就业的增长。模型6的省际协同集聚变量cosimj的系数为正,表明区域内生产性服务业集聚与区域外制造业协同集聚能够促进区域内生产性服务业就业水平。从系数大小上看,这种空间互补效应对就业的促进作用也要强于集聚效应。信息与通信技术的革命性发展和中国经济区域一体化的深化使得生产性服务业与制造业之间的沟通成本、信任成本、制度成本等交易成本大幅下降,市场分割态势渐趋弱化,一体化市场规模不断扩大,生产性服务业的服务边界不断扩大[29][30]。因此,生产性服务业不仅可以与本区域内的制造业形成协同集聚,而且它还可以与周边省市的制造业形成有效协同,需要特别指出的是,这种区域间的协同是基于专业化分工基础上的以互补效应主导的协同,因此,这对本区域生产性服务业的发展和就业水平的提升具有显著的促进作用。

第三,区域间协同集聚对促进就业产生重要的空间互补效应。对区域内的总体就业而言,从模型4两种区域间协同集聚变量(comisj和cosimj)的回归系数上看,区域间协同集聚可以显著促进区域内总体就业的增长,并且它们产生的空间互补效应要明显大于区域内集聚产生的规模效应;模型4中区域内协同集聚变量(cosimi)的系数显著为负,这与假设3已经证实的区域内生产性服务业与制造业的协同集聚对区域内总就业具有抑制作用的结论相一致;从区域内集聚变量(aggmi和aggsi)的系数来看,与制造业集聚相比,生产性服务业集聚对拉动就业已经明显占据主导地位。结合模型5和模型6的结果,可以发现生产性服务业与制造业的区域间协同集聚可以显著促进区域内制造业就业、生产性服务业就业和区域内总体就业水平的提升,因此假说4得到验证。

五、结论与启示

本文基于2010—2014年中国31省(市)的面板数据,利用区位熵计算区域产业集聚、协同集聚指数以及区域间协同集聚指数,分析了制造业集聚、生产性服务业集聚和两部门协同集聚的就业效应。研究发现:第一,产业集聚对提升自身产业就业水平和总就业水平具有正的集聚效应,但制造业集聚对总就业水平的拉动作用已经不如生产性服务业。第二,从产业集聚对其他产业就业影响的交叉就业效应上看,生产性服务业集聚对制造业就业同样具有促进作用,但制造业集聚会对生产性服务业就业产生挤出效应,第三,从总体上看,省内生产性服务业和制造业协同集聚不利于充分发挥产业比较优势,抑制了区域内总体就业的增长。第四,生产性服务业与制造业的区域间协同集聚具有明显的空间互补效应,显著促进了区域内制造业就业、生产性服务业就业和区域内总体就业水平的提升。

根据以上结论可以得到以下三方面的政策启示。首先,分类施策推动制造业与生产性服务业集聚式发展,有效释放产业集聚的就业效应。产业的集聚式发展仍然是促进就业增长的重要途径,但是制造业集聚与生产性服务业集聚的就业效应已经体现出显著性差异,因此各省市需要根据自身特点采取相匹配的差异化政策来提升产业集聚的就业效应。其次,有效提升区域內生产性服务业与制造业协同集聚的质量,多途径缓解就业的结构性矛盾。以提供优惠的“政策租”为主导,一味追求短期内提升两大部门间协同集聚水平的传统做法不利于协同集聚效应的充分发挥,也无益于区域内就业的增长。推动制造业向技术密集型转型升级,推动制造业与生产性服务业的融合发展,创新生产性服务业模式和新业态,推进两大部门在本省市内基于产业关联、水平关联以及市场驱动的集聚外部性形成协同集聚应该是各省市产业政策的立足点。同时,对于在这一过程中出现的异质性劳动力短缺和同质化劳动力过剩等结构性矛盾需要通过引进、培养和再培训提升工程以及完善中介服务体系等多种途径实现劳动供需的平衡,有效提升劳动力与企业的匹配质量。最后,有效推进生产性服务业与制造业的区域间协同集聚发展,开辟就业增长新空间。生产性服务业与制造业的区域间协同集聚发展对中国这样幅员辽阔且区域间差异大的国家尤其重要,它可以更加有效的利用市场潜力大、要素成本和交易成本区域差异大,地区产业发展水平差异大等有利条件,形成两大部门之间的跨区域协同集聚,从而充分发挥空间互补效应,为解决就业问题提供新的有效途径。

参考文献:

[1]胡尊国,王耀中,尹国君.劳动力流动、协同集聚与城市结构匹配[J].财经研究.2015(12):26-39.

[2] Ellison G,Glaeser E L.Geographic Concentration in U.S.Manufacturing Industries:A Dartboard

Approach[J].Journal of Political Economy.1997,105(5):889-927.

[3] 陈国亮,陈建军.产业关联、空间地理与二三产业共同集聚——来自中国212个城市的经验考察[J].

管理世界.2012(4):82-100.

[4] Ke S,He M,Yuan C.Synergy and Co-agglomeration of Producer Services and Manufacturing:A Panel Data Analysis of Chinese Cities[J].Regional Studies.2014,48(11):1829-1841.

[5] 刘军,徐康宁.产业聚集、工业化水平与区域差异——基于中国省级面板数据的实证研究[J].财经科

学.2010(10):65-72.

[6] 谢露露.产业集聚和“工资俱乐部”:来自地级市制造业的经验研究[J].世界经济.2015(10):148-168.

[7] 赵红,隋月红.集聚类型、劳动力市场特征与工资——生产率差异[J].经济研究.2015(6):33-58.endprint

[8] Dauth W.Agglomeration and regional employment dynamics[J].Papers in Regional Science.2013,92(2):19-435.

[9] HendersonV,Kuncoro A,Source M T.Industrial Development in Cities [J].Journal of Political

Economy.1995,103(5):1067-1090.

[10]刘军,杨浩昌.产业聚集对制造业就业的影响及其地区差异——基于中国省级面板数据的实证分析

[J].经济问题探索.2015(11):79-87.

[11] De Vor F,De Groot H L F.Agglomeration externalities and localized employment growth:the

performance of industrial sites in Amsterdam[J].The Annals of Regional Science.2010,44(3):409-431.

[12] Bishop P,Gripaios P.Spatial Externalities,Relatedness and Sector Employment Growth in Great Britain[J].Regional Studies.2010,44(4):443-454.

[13] 閆逢柱,乔娟,秦建军.中国制造业地理集聚对就业的影响[J].西安交通大学学报(社会科学版).2010(4):27-32.

[14] 晋盛武,盛淑洁.中国高技术产业集聚的就业效应研究——基于空间面板的实证分析[J].地理与地

理信息科学.2015(1):80-86.

[15] Howard E,Newman C,Tar F.Measuring industry coagglomeration and identifying the driving forces[J].Journal of Economic Geography.2016,16:1055-1078.

[16] 卢飞,刘明辉.生产性服务业集聚门槛与制造业升级研究——基于集聚三重效应的分析[J].贵州

财经大学学报.2016(04):24-35.

[17] 贺灿飞,肖晓俊.产业集聚、产业共聚与中国制造业生产率[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版).

2012(1):111-120.

[18] Barrios S,Bertinelli L,Strobl E.Coagglomeration and spillovers[J].Regional Science and Urban Economics.2006,36(4):467-481.

[19] Mukim M.Coagglomeration of formal and informal industry:evidence from India[J].Journal of

Economic Geography.2015,15(2):329-351.

[20] 杨仁发.产业集聚与地区工资差距——基于我国269个城市的实证研究[J].管理世界.2013(8):41-52.

[21] 袁志刚,高虹.中国城市制造业就业对服务业就业的乘数效应[J].经济研究.2015(7):30-41.

[22] 陈晓峰,陈昭锋.生产性服务业与制造业协同集聚的水平及效应——来自中国东部沿海地区的经验

证据[J].财贸研究.2014(2):49-57.

[23] Donoghue,D.Gleave D.A note on methods for measuring industrial agglomeration[J].Regional

Studies.2004,38(4):419-427.

[24] 胡晓鹏,李庆科.生产性服务业与制造业共生关系研究——对苏、浙、沪投入产出表的动态比较[J].

数量经济技术经济研究.2009(2):33-46.

[25] 盛丰.生产性服务业集聚与制造业升级:机制与经验——来自230个城市数据的空间计量分析[J].产

业经济研究.2014(2):32-39.

[26] Anderson J E,Wincoop E.Gravity with Gravities:A Solution to the Border Puzzle[J].American

Economist Review,2003,69(1):106-116

[27] 陈建军,胡晨光.产业集聚的集聚效应——以长江三角洲次区域为例的理论和实证分析[J].管理世

界,2008(6):68-83.

[28] 余珮,孙永平.集聚效应对跨国公司在华区位选择的影响[J].经济研究,2011(1):71-82.

[29] 陈国亮,唐根年.基于互联网视角的二三产业空间非一体化研究——来自长三角城市群的经验证据

[J].中国工业经济.2016(8):76-92.

[30]谭洪波.细分贸易成本对中国制造业和服务空间集聚影响的实证研究[J].中国工业经济.2013(9):

147-159.endprint

[31]沈能,赵增耀,周晶晶.生产要素拥挤与最优集聚度识别——行业异质性的视角[J].中国工业经济.

2014(5):83-95.

[32]李晓萍,李平,吕大国,等.经济集聚、选择效应与企业生产率[J].管理世界.2015(4):25-37.

[33]阮建青,石琦,张晓波.产业集群动态演化规律与地方政府政策[J].管理世界.2014(12):79-91.

[34]钱学锋,黄玖立,黄云湖.地方政府对集聚租征税了吗?——基于中国地级市企业微观数据的经验究[J].管理世界.2012(2):19-29.

[35]朱英明,杨连盛,吕慧君,等.资源短缺、环境损害及其产业集聚效果研究——基于21世纪我国省级工

业集聚的实证分析[J].管理世界.2012(11):28-44.

[36]張光南,李小瑛,陈广汉.中国基础设施的就业、产出和投资效应——基于1998~2006年省际工业企

业面板数据研究[J].管理世界,2010(4):5-13.

[37]范祚军,常雅丽,黄立群.国际视野下最优储蓄率及其影响因素测度——基于索洛经济增长模型的研

究[J].经济研究,2014(9):20-33.

[38]韩峰,柯善咨.追踪我国制造业集聚的空间来源:基于马歇尔外部性与新经济地理的综合视角[J].管理

世界.2012(10):55-70.

[39]余泳泽,宣烨,沈扬扬.金融集聚对工业效率提升的空间外溢效应[J].世界经济.2013(2):93-116.

Have Co-agglomeration of Producer Services and ManufacturingPromoted the Growth of Employment

ZHUANG De-lin1, WU Jing1, YANG Yang2, JIN Sheng-wu1

(1.School of Economics, Hefei University of Technology, Hefei 230601, China;

2.Institute of Finance and Economics of SUFE, Shanghai 200433,China)

Abstract:

Co-agglomeration of industries has become a national industries policy in China and also has important effects on employment. The paper theoretically analyzes the effect of co-agglomeration of producer services and manufacturing on regional employment and inter-regional employment ,and empirically examine the effects by using Chinese 31 provincial panel data. The key results are as follows: (1) Agglomeration of producer services not only significantly promote the regional total employment, but also promote the job growth in regional manufacturing and producer services respectively.(2) Agglomeration of manufacturing significantly promote the job growth in regional manufacturing ,but significantly diminish the job growth in regional producer services.(3) Co-agglomeration of producer services and manufacturing in certain province significantly diminish the regional total employment.(4) Co-agglomeration of producer services and manufacturing between provinces significantly promote the intra-provincial job growth of manufacturing and producer services ,and also the regional total employment.

Key words:

Producer Services; Co-agglomeration; Employment Effect; Crowding out Effect; Complementary Effectendprint