汉、维语动词产生任务的脑因果效应差异研究*

杨冰,张俊然△,席艳玲,陈富琴,蒋小梅

(1.四川大学 电气信息学院,四川 成都610065;2.新疆医科大学第一附属医院神经医学中心,新疆乌鲁木齐830001)

1 引 言

对于不同语系的人群来说,是否存在脑结构或者功能上的差异,是目前神经语言学研究的一个热点[1,2];有研究发现不同语种的被试在进行读写任务时,存在共同的读写脑网络[3];汉语和英语在进行语言理解任务时,两者语言处理主要由左侧半球的传统语言脑区完成,但是脑区间的交互方式有差异[4]。然而,对于我国最大两种语言汉-维语人群之间是否存在脑功能差异,以及相关脑区的交互方式是否具有明显差异还缺乏相应的研究。

维吾尔语属于拼音文字,其主要特点是书写时自右向左,自上而下;汉语是一种象形表意文字,汉字的文字特性主要表现在字形特征上。拼音文字均普遍存在一种形-音转换规则,即可以从字形上直接通达语音;而对汉字来说,不管是未成年人还是成年人,都是一字一音一义地逐个习得。拼音文字表现及记录的是音素,其字母本身无意义;而汉字却是一种语素文字,其基本元素是形、音、义之统一体[5]。此外,维语是我国第二大语系,对汉-维两个完全不同语种的语言脑功能差异的研究,能帮助我们阐明两个语种人群在语言活动过程中神经机制的差异,为探索两个语种之间的思维习惯和认知方式提供科学依据。

目前,仅有的几项针对汉-维语脑功能差异的研究主要集中在新疆医科大学[5-6]。其中:维吾尔语正常人动词产生任务激活的脑区主要分布在双侧的外上侧前额叶、岛叶、枕叶,左侧颞叶、顶叶。汉、维正常人在执行动词产生任务时,维族左侧顶下小叶、额下回、梭状回和海马旁回等脑区可见明显的正激活,汉语组相对激活较弱,而汉语组右侧颞上回可见明显激活。目前为止,除了激活脑区的差异外,由两种语言文字特点、思维方式和发音习惯造成的差异是否反映在脑区交互方面,并未见相关的研究。

由于脑功能活动一般以功能环路或者功能连接作为基础,所以,研究脑区交互比单纯发现脑区激活差异更为重要。为探明脑区间的交互关系,对两种语系大脑语言功能进行皮层交互建模,进而探索大脑有效连接可以有效的揭示两语系之间的功能脑网络差异。近年来,因果分析方法在神经科学研究中取得了许多成果[7-8],使用Granger因果分析可以避免由于对模型的预假设出现错误而导致结论可靠性低的问题。本研究采用Granger因果分析方法研究汉维语功能脑网络,对比以汉语和维语为母语的人群进行动词产生任务时大脑处理过程的差异性,从神经机制方面为探索两个语种人群之间思维习惯的差异提供科学依据。

2 资料与方法

2.1 临床资料

研究受试对象来自新疆医科大学。最终共纳入母语为汉语或者维语的51例语言功能正常且只会一种语言的受试者,其中汉语组(21~77岁)受试者25例(男15例,女10例);维语组(21~74岁)受试者26例(男女各13例)。受试者均为右利手,无精神系统疾病,且均为初试。

2.2 fMRI设备及扫描参数

采用GE公司生产的Signa3.0T磁共振扫描机。试验任务采用视觉呈现方式,采用组块设计模式(block design paradigm),功能扫描流程为:任务态与静息态交替,扫描初始的18 s是采集信号数据作为基线,之后进入9次的组块序列,动词产生任务首先在屏幕中央呈现一个单字名词,时间为2 s,然后注视屏幕中央的“+”号,与此同时要求被试者联想与该名词相关的动词,时间为3 s,在刺激态30 s内,2种状态交替呈现6次,然后进入静息态30 s。汉语组被试者采用汉语,维语被试者采用维语,内容完全相同。如汉语名词为“饭”,动名词组为 “做饭”、“吃饭”;维语名词为“”,动名词组为“”、“”。

2.3 数据预处理

使用DPARSF分析软件对从实验中获取的fMRI数据进行数据预处理,包括时间层校正、头动校正、空间标准化、平滑以及协变量(头动参数,白质、脑脊液信号)的剔除。

2.4 激活脑区计算

使用(statistical parametric mapping 8,SPM8)软件对数据进行任务态激活,进行specify 1st level分析,结果显示汉语组激活的脑区(voxel大于50)为左侧尾状核、枕下回、辅助运动区、顶下缘角回;维语组未见明显激活脑区。specify 2nd level分析(汉-维)显示激活差异脑区为左侧尾状核区域。

2.5 Granger因果分析

使用Granger因果分析方法来描述种子点(CAU.L)和全脑其他体素的时间序列间的有效连接。根据任务态激活结果,选取组间差异显著性最强的区域(T值点对应 MNI坐标(-9,12,12),位于左侧尾状核(CAU.L))为种子点。接下来,选用REST分析软件进行全脑范围的Granger因果分析。

2.6 数据统计分析

采用双样本t检验对两组结果进行统计分析,同时将各组被试的年龄、性别作为协变量剔除。最后采用GRF校正方法进行校正分析,分析结果见表1、表 2。

3 结果

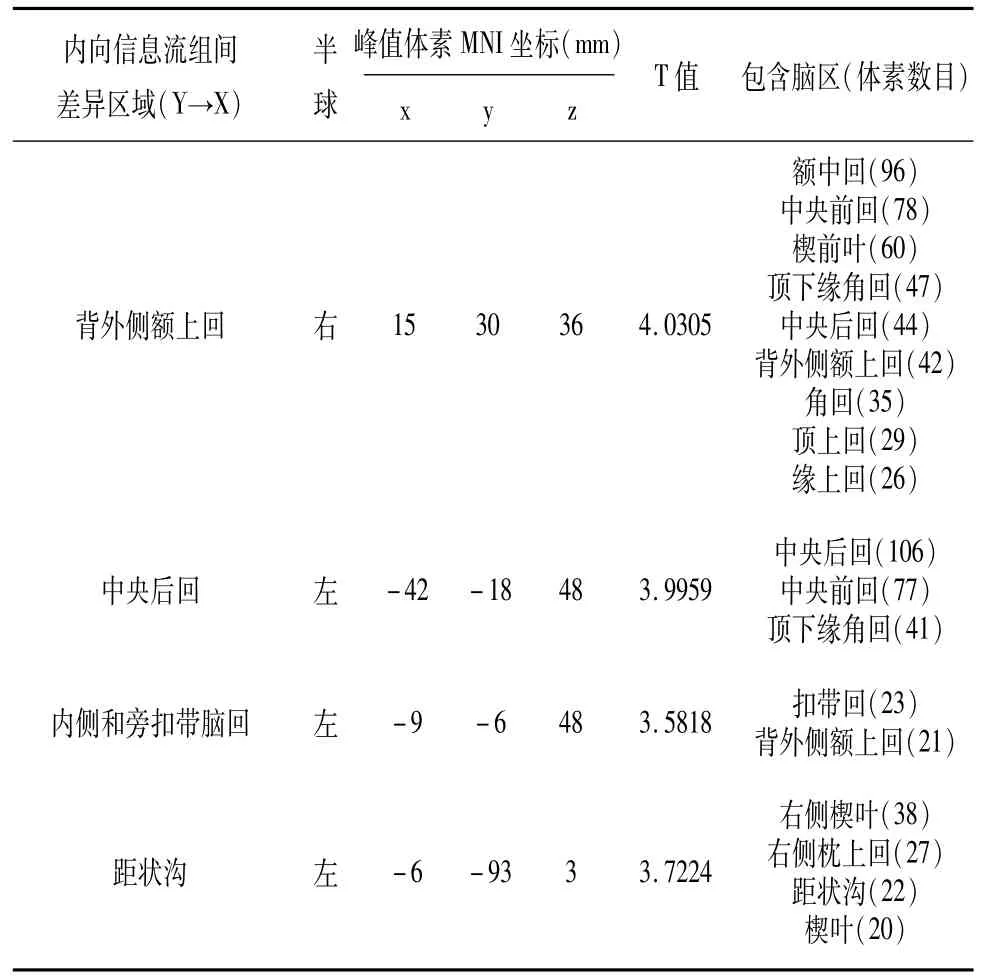

以CAU.L为种子点,按照内、外向流,进行汉-维组间比较,其中表1为其他脑区对 CAU.L的Granger因果内向信息流的组间差异结果。与维语组相比,汉语组在右侧的背外侧额上回,左侧中央回、扣带回、距状沟等语言、记忆、视觉相关的脑区对CAU.L的Granger因果连接显著增强。

表1 Granger内向信息流汉维语组间对比(体素水平P<0.01,簇水平P<0.05,GRF校正)Table 1 Two-sample t-test(voxel-level P<0.01 and cluster P<0.05 Gaussian random field corrected)of difference in causal influence to the left caudate

表2为CAU.L对其他脑区的Granger因果连接结果。与维语组相比,汉语组对右侧颞中回、扣带回、距状沟等脑区的Granger因果连接增强。

表2 Granger外向信息流汉维语组间对比(体素水平P<0.01,簇水平P<0.05,GRF校正)Table 2 Two-sample t-test(voxel-level P<0.01 and cluster P<0.05 Gaussian random field corrected)of difference in causal influence from the left caudate

4 讨论

研究采用Granger因果分析方法,同时选取任务态激活脑区进行组分析,组间分析结果显示左侧尾状核区域为激活差异显著性水平最高的脑区。皮层下结构(左侧丘脑、尾状核、以及邻近的白质)对语言功能具有重要作用,相关研究发现双语者在进行词汇和语言切换时,CAU.L会起到检测和控制的作用[8];此外,语言认知控制会调用以尾状核为节点的包含额叶、顶叶和皮层下结构的通用认知控制网络[9]。因此,根据文献提示和激活结果选取CAU.L作为本研究的感兴趣区。从语言脑区交互关系方面探索汉、维语之间神经机制的差异,通过对种子点与其他脑区之间的Granger有向信息流进行组间对比,发现汉语组CAU.L同语义、记忆、视觉相关脑区间的有效连接强度普遍大于维语组,汉语组动词产生任务有效连接更加复杂。

GC内向流的信息主要来自双侧额叶、顶叶、枕叶及左侧的内侧旁扣带回,且汉语组的连接强度全部高于维语组(见图1)。其中,显著性水平最高且体素最多的一条信息流来自于大脑右侧前额叶及顶叶皮层的连接区(楔前叶、角回等)。楔前叶、角回被认为会参与到语言、记忆相关活动,相关研究发现楔前叶会参与词汇相关的记忆任务,角回在记忆提取处理中会起到调节作用[10-11],推测在此处参与了语言记忆信息的处理[12],并通过有效连接通路将信息传到CAU.L,从而促进语言信息的进一步加工。

图1 正常语言水平汉-维语动词产生任务组间对比Granger因果模型,节点大小表示对应脑区体素多少Fig 1 Illustration of the normal speech-level model under verbal generation task in NH compared with NW group,the node size is decided by the number of voxels of corresponding cluster

另一方面,左侧半球的楔叶、距状沟区域对CAU.L的有效连接增强。楔叶和距状沟是视觉信息接收和处理的重要脑区,由于动词产生任务要求被试者持续注视屏幕,文字图形信息通过视觉神经传到初级视觉皮层(V1),V1将信息处理后再传导到皮层下显著激活的CAU.L。上述结果提示动态的内向流输入在影响CAU.L本身信息处理的同时,也会影响CAU.L对大脑皮层其他脑区的外向流输出,从而实现CAU.L在动词产生任务中整个大脑活动网络中的调节作用[11]。

在三条GC外向信息流中,汉语组CAU.L对右侧扣带回和颞中回两个部位的GC连接增强。扣带回与记忆的提取、传递等一系列活动有关,相关动词产生任务的fMRI研究中同样出现了扣带回的激活[12];而颞中回除在面部识别和获取文字意义时发挥重要作用外,也参与语义记忆加工等连续活动[13]。汉语组在这两个脑区GC外向流增强,可能是语言记忆相关任务产生信息流不断由CAU.L传递至这两个脑区从而强化了这些通路。由于动词产生任务包含了记忆的调用、传输和处理等诸多过程,基于经济型原则,汉语组CAU.L与扣带回等记忆相关脑区之间增强的GC连接,可能是由于汉语组在执行动词产生任务时会频繁与这些脑区进行交互,从而易化了这些通路。在进行动词产生任务时,汉语组CAU.L同语义、记忆、视觉相关的多处脑区间有效连接普遍强于维语组;任务态激活分析结果也显示,在进行动词产生任务时汉语组激活脑区大小和强度远大于维语组,提示汉语受试者在执行动词产生任务时大脑更为活跃、进行了更复杂的脑区交互即神经机制更为复杂。

本研究采用Granger因果分析技术,从时空联系角度探讨汉、维语正常人动词产生任务时大脑相关脑区的有效连接差异。研究表明,汉语组CAU.L与语言、记忆、视觉相关等脑区间的有效连接强度普遍强于维语组,说明汉语组动词产生任务神经机制可能更加复杂。本研究将有效连接方法应用到汉、维语动词产生任务的研究,进一步阐明了两种语言动词产生任务脑区间的交互差异,有助加深对于对两种语言神经机制差异的理解。之后的研究可进一步从网络角度来探索两种语言不同的神经机制。