“污染者付费”在城市生活垃圾收费政策中的运用

许志国 曾秀兰 华姝姝

“谁污染谁付费”被普遍认为是优于“谁污染谁治理”的一种更先进、更合理的现代环保理念。它强调环境污染造成的损失与治理污染的费用应当由污染者承担,不应该转嫁给其他团体和个人。

随着垃圾围城压力的增大,很多城市开始对城市生活垃圾进行收费,这体现了“污染者付费”原则在城市垃圾处理中的运用。污染者付费不应该仅仅体现在“付费”这一点上。污染者付费旨在通过“付费”这种行为提高付费主体的环境保护意识,从而减少垃圾(及其他污染行为)的产生,降低垃圾处理的成本,减轻人类行为对环境的负面影响。而“水消费系数法”是一种较为新颖的生活垃圾收费方式,有利于避免传统垃圾收费办法的各种弊端,越来越多的城市开始采取或者准备采取这种方法来取代传统的垃圾收费办法。但是“水消费系数法”在实施的过程中遭到了各种怀疑和批评,其中一个主要原因是在设计“水消费系数”收费办法的过程中片面理解“污染者付费”原则所致,没能在政府、企业和居民个人之间建立起一种合理的生活垃圾处理费用方面的责任共担机制。因此,需要在充分理解“污染者付费”原则的基础上,探讨如何建立一种公平、合理、先进的“水消费系数法”收费管理办法,从而更好的实现城市生态环境治理。

一、谁污染谁付费,付多少怎么付

对生活垃圾进行收费依据的理念是“谁污染,谁付费”,即污染者应该承担治理污染的成本,支付环境治理的费用。在城市生活垃圾收费的各种方法中,“水消费系数法”(也简称“水系数法”)是一种相对较为新颖且一般公众不太熟悉的收费方法。所谓“水消费系数法”即通过调查研究与统计分析,找出不同垃圾产生源(即不同水消费主体)的垃圾排放量与其水消费量之间的折算系数。因此,只要知道用水量,就可立即换算出相应的垃圾产生量,再乘上收费标准(或单位垃圾处理费),就知道用户应交纳的数额。简而言之,利用供水系统的收费平台收缴垃圾处理费,只需将各组的折算系数输入水费收缴程序中,即可按月或者按季度分类收缴垃圾处理费。从2005年广东省中山市开始实施“水消费系数法”以来,国内已有越来越多的城市采用了这种生活垃圾的收费办法。“水消费系数法”的最主要的优势是能够通过技术手段杜绝收费过程中的多收、少收、乱收等不公平的情况,实现生活垃圾费的“应收尽收”,保证缴费者之间负担的公平性,大幅度的提高收取率。但是,各个城市在实施“水消费系数法”的过程中,对于公众到底付多少成本才合适,公众依据什么样的标准来支付相应的成本并没有一个统一的看法或者理念,各个城市在采用“水消费系数法”计算垃圾处理成本的时候标准不一,使得最后计算出来的用水/费用系数比差别巨大,比如中山市居民每吨水垃圾处理费0.31元,惠州0.49元,东莞0.55元,昆明0.84元,而四个城市的城镇居民人均可支配收入(2015年数据)分别为3.7万,2.5万,3.9万和3.4万,这样看起来差别巨大又毫无规律的收费标准会让公众对该收费办法的科学性和合理性产生很大的怀疑,所以,垃圾处理成本居民到底应该通过缴费承担多少、财政承担多少,依据什么样的原则进行划分,全国应该有一个统一的规定,至少在省内应该统一。那么这个标准应该如何确定呢?

可以按照一定的百分比来划分。如果一个城市的环保支出100万,公众可适当承担其中的一部分,政府承担(或者通过其他灵活的融资方式)固定投资的成本(比如建一个垃圾焚烧厂)的成本。

根据广东省物价局等部门联合下发的《广东省城市生活垃圾处理收费管理办法》(粤价[2002]384号)中的规定,生活垃圾处理成本是指生活垃圾处理单位在收集、运输、处理城市生活垃圾过程所发生的费用,主要包括:运输工具费、材料费、动力费、维修费、设施设备折旧费、人工工资及福利费、代收手续费和税金等。

另外,建筑垃圾一般是另外收费,其处理成本不算在内。垃圾处理的固定资产的购置支出、折旧费用一般都是财政投资,也不计算在生活垃圾处理成本之类。虽然有政府部门关于生活垃圾处理费的规定,但从现在各地垃圾收费的实践来看,对生活垃圾所导致的哪部分處理成本收费,做法非常不一致。

比如东莞市的垃圾处理成本包括清扫保洁费用(108.72元/每吨)和最终处理费用(50.13元/每吨),总的加起来是158.85元/吨(处理成本),江门市的做法与东莞类似,把生活垃圾清扫、收集、运输和处置四个环节的收费,统一称为生活垃圾处理费。而中山和深圳的“水消费系数法”垃圾处理成本却不包括清扫保洁费用,中山市包括了清运成本和最终处理成本,但是深圳市却只包括了最终处理成本,保洁费和清运费另外收缴。从比例上来说中山市居民承担了垃圾处理成本的53.9%的费用(167元中的90元),财政承担了47.1%,而其他很多城市把垃圾处理成本都折算在了水价之中。

二、合理分担生活垃圾处理费

由公众完全承担垃圾处理成本有一定问题。首先,产生垃圾的责任并不完全在于消费者。比如现在电商的产品包装已经成为城市生活垃圾的一大来源,我国包装废弃物大约已经占到城市生活垃圾的25%,其体积占到城市生活垃圾的40%以上,消费者无法左右生产者采取何种包装,无法影响生产者通过包装制造垃圾的多少,因此不应该承担全部的垃圾处理全部费用,生产者应该承担一定的垃圾处理成本。

另外,生态环境也是一种公共产品,从理论上来说应该由政府来提供,政府提供公共产品和服务应该由税收来支付成本。虽然我国目前没有统一的环境税,但是政府每年依然会从收取的税收中获得一定的环保支出,也就是说,公众其实已经通过税收承担了一定的污染治理成本。比如说,如果政府通过财政支出建立了一个垃圾焚烧厂,而又通过向公众收取垃圾处理费来弥补这部分成本,就不能说完全合理(即使引入社会资本来建设垃圾处理厂,同样也存在成本分担和转嫁问题)。根据各种考虑,城市生活垃圾处理费的征收应该依据两个原则,其一,生活垃圾处理费应该以最终处理成本(总成本减去收集和运输成本)为宜,也即生活垃圾终端处理厂的日常运转成本为宜;其二,要适时引入生产者责任制度,建立消费者、政府和生产者三者共同承担责任的生活垃圾收费制度。endprint

(一)以“最终处理成本”计算生活垃圾处理费

1.生活垃圾的建设成本由政府通过税收的方式来承担

目前包括广州在内的很多地方已经实施或者准备实施生态区域补偿制度,也就是生活垃圾输出的区域要向生活垃圾输入的区域(生态受偿区,即生活垃圾终端处理厂所在的区域)缴纳生态补偿费,广州是2012年开始实施,每吨生活垃圾生态补偿费是75元;南京2014年开始实施,每吨生活垃圾生态补偿费是50元;苏州2016年开始实施,每吨生活垃圾生态补偿费50元。用这部分经费来弥补生活垃圾终端处理厂的建设费用更加合理。

2.市场化运作推进生活垃圾处理收费

目前很多城市为了进行生活垃圾的无害化处理,纷纷上马生活垃圾填埋厂和垃圾焚烧厂。但是由于地理位置及其他原因,各行政区域的填埋场和垃圾焚烧厂的成本并不一致,现在各地的垃圾处理成本从七、八十元到三四百元不等;而且随着各行政区人口及经济发展情况的变化,其生活垃圾产生量与垃圾处理厂的处理能力可能会出现不一致的情况,有的地方可能会出现垃圾处理能力过剩,而有的地方垃圾处理能力不足,所以,有可能出现跨行政区域处理垃圾,各行政区域之间进行垃圾处理交易是有可能的。比如说,如果佛山的垃圾处理厂的处理能力出现了过剩,而其垃圾处理成本又比广州低,那么广州的一部分生活垃圾就可以运送到佛山去处理,然后免交广州市的生活垃圾处理费(其清运和保洁费依然需要缴纳)。这种生活垃圾处理的市场交易模式也在一定程度上可以促使各地引入竞争机制,降低垃圾处理成本,提升管理水平。按照生活垃圾终端处理成本收费有利于各地区之间进行成本比较,有利于市场竞争机制发挥作用。而终端处理厂的建设成本很难直接比较,所以不宜纳入生活垃圾收费的成本核算之中。

3.增强生活垃圾减排意识

以广州市为例,根据其有关规定,垃圾处理费上交各区财政后按季度结算,各区财政局每季度10日前将上季度生活垃圾处理费全额返还用于补充街道保洁经费不足,专款专用。即市财政支付填埋场焚烧厂的费用,垃圾处理费补充街道环卫经费,这样的做法不够合理,让公众产生了“垃圾处理费不用来处理垃圾”的认识。这个条款及做法应该修改,垃圾处理费应该用于支付填埋场焚烧厂的费用,不足部分由市财政弥补,超额部分可以转成储备金。而环卫经费应该由区财政和市财政按照一定的比例共同分担。而对于那些生态受偿区,其环卫经费比例应该由生态补偿金来保障。“垃圾处理费用来处理垃圾”有利于在公众当中建立起“谁污染谁付费”的关联机制,实现垃圾减量。虽然说环卫经费也属于垃圾处理费,但是这与公众一般的认识不一致,所以把垃圾处理费用来弥补各区的环卫经费并不利于建立起生活垃圾的减排意识,并且在一定程度上可能导致环卫工人与缴费者之间的情感对立。

(二)引人生产者责任制度

引入生产者责任制度,建立消费者、政府和生产者三者共同承担责任的生活垃圾收费制度。

在瑞典,1994年就颁布了关于产品包装、轮胎和废纸的“生产者责任制”法规。该规定要求所有生产者对其产品负责回收利用,即在生产销售产品之前,需要在其产品上详细标注产品消费后的回收方式;生产者必须要有完善的回收处理流程设备,保证其废旧物品的回收再利用和填埋处理的程序合法;而消费者则有义务对废弃产品按要求进行分类并送到指定回收点。当然,相当一部分企业自身并没有能力在全国范围内组建回收再利用体系,为此瑞典成立了专门机构REPA(生产者责任制登记公司)作为其产品回收再利用业务的服务机构。企业可通过缴纳会费和回收费加入该机构,由REPA代为履行其生产义务,而未纳入REPA的企业则需向瑞典国家环保局进行单独申报,以证明其有能力自主履行该义务。目前,瑞典的五大回收公司(瑞典玻璃回收公司、纸和纸板回收公司、塑料循环公司、波纹纸板回收公司和金属循环公司)的业务几乎涵盖了一切可能的包装材料的回收再利用。我国也可以考虑借鉴瑞典的做法,扶持和引導成立专门的回收公司,引导企业对自己的产品进行回收利用或者无害化处理,承担社会责任;对于不能单独履行产品回收利用的企业征收垃圾处理费或者垃圾税,而对于能够履行该责任或者缴纳了相关会费和回收费的企业免征该项费用。

(三)源头减量,合理分担费用

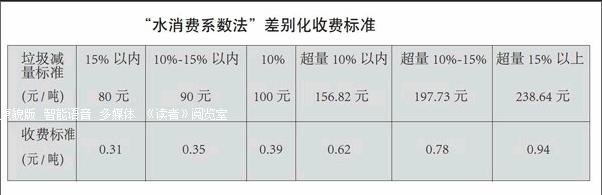

从公共经济学的观点来看,产生生活垃圾的行为是一种负外部行为,对于负外部性行为进行纠正可以采取税收(庇古税)或者收费的办法,使外部成本内部化,从而引导相关行为主体减少或者取消这样的行为。对城市生活垃圾收费即是依据“谁污染谁付费”、“多污染多付费”的理念对产生垃圾制造者施加外部成本从而引导其树立起环保意识,减少产生垃圾的行为。所以,城市生活垃圾收费的政策目标除了缓解财政压力,弥补财政缺口的目标之外,还有从源头实现垃圾减排和促进垃圾回收及资源化利用,促进生活垃圾处理的产业化发展等目标。因此,如果“水消费系数法”只是实现了生活垃圾费用的“应收尽收”,提高了生活垃圾费用的收缴率,不能认为充分体现了“污染者付费”的原则。“污染者付费”的理念要求在制定“水消费系数法”的政策过程中,必须与实现垃圾分类及与之关系密切的垃圾源头减量的目标集合起来,为此,建议实行一种差别化收费办法。

以广州市为例,依据有关数据,其户均生活垃圾处理成本的标准收费基准数大约为0.55元/吨,那么生活垃圾处理费可以依据具体的街道或者整个区(比如越秀区、天河区等)制定如下收费标准。需要说明的是,上述收费标准应该随着垃圾处理的成本变化而变化,最好采取指数化的关联方式,比如,当垃圾处理成本每上升10%的时候(或者降低10%)的时候,垃圾收费标准就相应的调高或(降低);当然,由于垃圾处理成本在某些年份会受到各种外部条件的影响,也可以考虑以2-3年的期限来计算垃圾处理成本的变化情况。这样才能让收费标准在动态变化中保持其科学合理性,否则“水消费系数法”就会变成另外一种固定的收费办法。

(责任编辑:申舒文)endprint