“西湖志”三人谈

王公懿 严善錞 王 霖

“西湖志”三人谈

王公懿 严善錞 王 霖

严善錞:我们的讨论,就从展览的题目开始。“西湖志”这三个字,大家反应都很好。在展览的筹备时,高士明说想要以西湖的概念做一系列的展览,希望我们在和策展人讨论题目时,考虑这个因素。我可能是想得太多,有点不知所措,就只能让王霖来出主意。

王霖:我是旁观者,做减法比较容易。承蒙你们二位的信任,当策展人拿着几个展览名称和方案给我看时,我注意到了一个问题:我们很容易着迷于画面的物象和意境,并为此寻找贴切的展示形式。其实物象和意境只是作品的一部分,展览还可以有更广阔的意义,那就是突破作品自身的时空。诗词的意象固然丰富,但拿来作为展览的题目,尤其是作为系列展的题目,好像都着相了、具体了。既然以“西湖”为主题,那么“西湖”这个专名本身就括尽了杭州的人文、自然景观,隐含了丰富的历史、情感和文化趣味,我想,或许用“西湖志”作为展名更具有包容性和延展性,某种程度上,它也表达了画家个人的创作意图。“志”者“意”也,“在心为志,发言为诗”,它是感性和理性的复合体。故程伊川称“心之所存为志”,而刘蕺山谓“心之所存”为“意”。又,“志”者,“记”也,“识”也;“志”者,心之所之也。无论是观众还是作者,都可以从画中领受那个“志”,它不必是画家的,它更是观众自己的。所以“西湖志”这个题目,诠释空间比较大,念起来也算上口。对于看画的观众来说,它可以由浅入深地为他们提供不同的角度,有助于他们对作品的解读。它也可大可小,就大来说,观众可以把你们的作品和历史联系起来做思考;就小来说,观众也可以把你们的作品当日记一样来阅读。

王公懿:我周围的一些朋友都觉得这个题目很好,它无论是对于一个从传统的眼光,还是从现代的眼光来读我们画的人,都很合适。如果用一句旧体诗,就会显得迂腐,如果用一个当代的美学或哲学的概念,又会觉得空洞。我觉得现在这个词和我们画的趣味特别切合。它很平实,但也不落套。这次展览有那么多观众,也显然与这个题目有关,大家就顺着这个思路慢慢地进入对作品的观看。深者深解,浅者浅会。

王霖:其实我在起这个题目时,也是踌躇一番,排除了多种方案。姑且不考虑以后的系列展览,至少也希望把你们作品的特点和意义收纳进去。西湖的历史感确实是非常特殊的,它既厚重,又亲切,不像其他的一些历史景点往往有过多的政治象征和地域文化特质,它总体上能够代表中国的传统人文气质,却又开放包容,非常感性。

严善錞:说到对西湖的感觉,也纯粹是个人的经验之谈。我是在西湖边长大的。在我们那个时代,旧的诗文不仅在课本中消失了,在日常生活中也没有它们的影子。在我的记忆中,坊间说得最多的一句话,就是“上有天堂,下有苏杭”,有关西湖的诗句,也只有苏轼的“欲把西湖比西子,浓装淡抹总相宜”。我们真的就像“白板”一样地去看西湖,玩西湖,除了岳飞和白蛇娘娘之外,对于它的历史掌故几乎一无所知。那时,我们经常不上课,可以整天爬山游泳,对于我们来说,西湖也就成了我们身体的一部分。当我二十四岁大学毕业去武汉后,才慢慢意识到,西湖已经成了自己身体中最难抹去的记忆。前些日子一个比较热门的话题是“打开身体”,虽然它针对的问题与我们现在讨论的内容不一样,但它的核心是一样的。我始终记得六、七年前王公懿老师在深圳观澜版画基地和我讲的那句话:“当你真正放松时,你就会知道自己的身体情况,就会知道你哪里有病,你需要些什么。”王老师意思是说,不论是我们搞创作还是谈问题,都应该谈去掉那些书本的教条和流行的概念,找回自我。当时我基本不写文章,也很少看书,整天画画,但王老师觉得在我的言谈中,还是有很多知见障碍着我。连续作了两年多的画,我才慢慢进入了“放松”状态,也可以说是打开了自己的身体,觉得自己与画面有了一个真实的交流,画面的细微变化都会影响着自己的感受,自己身体的变化也会渐渐地影响到画面。这种感觉让我回忆起自己小时候在西湖边上的那种心境,真可说是庄子的“感而后应、迫而后动”境界。那时候我们在城皇山上晒太阳,一晒就是一个下午,脑子里什么东西都没有,感觉到整个身体都在呼吸,非常敏感,连自己的皮肤也能感受到草木的清香,而不仅仅是嗅觉。真的感觉自己已经“融化在蓝天中”。这种身体的记忆,多多少少影响了我后来的生活和绘画。就气候和生活的环境来说,武汉与杭州比较接近,我在那里呆了十年,感觉还适应,没有一种拒绝感。说到这种拒绝感和陌生感,印象最深的是我在加拿大温哥华的一次经历。十多年前,郑胜天老师邀请我去那里与加拿大哥伦比亚大学美术馆筹备文革的展览,那里的阳光和空气实在新鲜得离奇,郑老师的家全被樱花包围着,真有点《桃花源记》里的那种落英缤纷、芳草鲜美的感觉。他还陪我去附近的一个海湾,那里的湖水和树木,让人觉得新奇和陌生,这种陌生不只是视觉上的,而是整个的空气和氛围,好像完全侵蚀到了自己的身体。后来,我又去他的一个郊区的朋友家做客,当时正值初冬季节,推窗远望,真是层林尽染,赤橙黄绿青蓝紫,色色具足。没呆几天,我就赶紧改签机票提前回国。气候、空气、环境对人的情志影响真的不可小觑。后来,郑老师觉得好奇,就问我什么原因,我说这种氛围,让人觉得有一种隔世的感觉。他一下明白,并打了一个很贴切的比喻,他说你是否觉得那些景色有点像电影《阿凡达》,我说,就是这种感觉,很不真实。人的感受大概有一个“域”,一旦超越这种域,除了短暂的兴奋外,馀下就只是心理上的不安全感。人对环境的这种感觉,往往是一种复合经验,不只是视觉上的,回想起来,那种隔世的感觉不仅来自那些神奇的色彩,还有那些在街区里弥漫的气味,那种咖啡、黄油以及白胡椒及其他香料。这种气味与我在巴黎和罗马的感觉一样,它能让你产生短暂的嗅觉快感,但当你晚上入睡时,四周还是洋溢着这种气味,就会很不踏实。我不清楚色声香味触对人的心理上的作用在现代的西方心理学有什么说法,但我觉得古代中医里的“归经”说非常合适,我相信不同的色声香味触和药物一样,能定位在一定的部位,而这部位的神经,就一直会触动你的情绪乃至思维。一旦某种物质触动了人的心神以后,它就会让人产生一种特殊的存在感。张季鹰之所以会因秋风起而思吴中的莼羹鲈脍,或许也是这个原因。

王霖:我觉得你说的这种感觉,概括起来就是两点:一是潜移默化,二是今天很流行说的那个乡愁。因为你在杭州生活了那么多年,这里的一切都已经让你刻骨铭心,所以,你对其他的环境,可能有一种心理上和生理上的排斥。我说的西湖的这种人文气质也就是在这里。这种气质不是通过父母和老师的教育、通过对古代诗文的学习来领悟和感受的。杭州的西湖,自然不同于扬州的西湖,不同于福州、泉州或惠州的西湖,即便是它的湖山、植被和建筑,它那种弱柳扶风的姿态,它的虚白的空间,也都因过去的人文历史而流淌着特殊的记忆,它与周遭的一切,包括今天的我们,形成了一种整体的文化生态关系。它其实就像人一样,有自己独特的气质。西湖和人,就是一种互相的熏染。柳如是有一句写西湖的诗:“大抵西泠寒食路,桃花得气美人中。”已暗示出这种人文与自然相生相长的关系。就艺术创作来说,如何把自己这种特殊的身体感觉或者说人文记忆潜移默化地表达出来,这才是关键。你在铜版画中,似乎找到了表达这种感觉的方式。

王公懿:严善錞讲的“归经”很有意思,在这一点上,我赞同中国人的观念。这几天杭州非常干燥,湿度在30%左右,还起了西北风,南山路上落叶不少,有一种秋天的肃杀之气。但是,我们人的身体,却还是洋溢着春天的生意,皮肤也不觉干燥。立冬过后的“小阳春”的天气,在杭州也很明显,但是,它毕竟不像真正的春天给人的感觉。这种阴阳交替和藏伏的现象,非常有趣,西方人好像还真没有这种感觉,他们只有湿度和温度的概念,一种物理的概念,很少将它们与我们身体的生长收藏联系起来考虑。所以,我也特别强调要用我们的身体去感受自然,而不是通过知识。另外,我始终觉得,好的画是自己长出来的,而不是想出来的,一幅自己反复愿意看的画,往往都是在全然不知道的情况下画出来的,我很难说这是意识和下意识或无意识的问题。总之,一种清晰的、可以复述的创作过程,对我来说绝对是乏味的,不管形式问题,还是内容或者你们常说的趣味或意境问题。

严善錞:这确实很有意思。那天谢尔维(Sylvie Maurice,法国版画家)在看我的画时,觉得我画中的那种层次特别丰富,与她对西湖的感觉非常吻合。我说,这种浅腐的细微效果,在她的作品中其实也有,只是她没有把它捕捉住,她没有把它转化成一种独立的语言来表现自己的感觉,或者说,她的身体中没有这种经验或经验的记忆。

王公懿:这种创作经验非常有意思,严善錞讲得很清楚,也很有逻辑。西湖的那种特殊的阳光和空气,给他留下了很深的印象,影响了他的艺术。我就没有他的那种西湖经验。对于我来说,西湖只是我那么多的大自然的感受中的一部分,我只是觉得它很有味道,但并不完全适合我的个性,我还是比较喜欢像美国那些更为开阔的大自然风景,它们会完全渗透到我的身体。艺术到头来,还是与人的生长和生活环境有关。好的艺术,都是由内而外地自然呈现出来的。但在当我们想把这种感觉画出来的时候,就会觉得过去的那些材料或技法不够用,就会去另外寻找。其实,艺术中的新东西,应该是表达的需要,现在大家不去想这个问题,不去想自己找来的这些新材料、新技法,与自己的身体、自己的感觉有什么关系,只是想表达与别人不一样而已。

王霖:我一直说,“新”不应该是艺术的目标,至少不是最高目标。新的东西,只有当它与自己本真的审美愿望相吻合时,才有意义;只有当它与积淀已久的品味相匹配时,才有价值。如果我们把品味还原到它的本义,或者结合我们的味觉来说,会更容易理解些。就像烹饪一样,我们想做一道自己爱吃的菜肴,就会去寻找与这种食材相匹配的佐料,并会考虑它的形色,但我们绝不会为了佐料和形色而去做一道菜。严老师的这种技法,也是因为合乎他身体中想要表达的感觉,它才有意义。用古人的话说,“诗人篇什,为情而造文”,当你想“抒情”或“言志”却感到语言贫乏时,你会努力去找其他的手段来表达,所谓“咏歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之”。当然,就严老师的画来说,是用了一种近于抽象的语言在表达着自己对西湖的真切感觉,这种感觉或许还有时间的多重叠加,而这个抽象的语言,比具象的更富有开放性和延伸性,能让每个了解西湖的人产生那种“触”(也就是身体)的共鸣。

严善錞:如果我们用美术史的一些术语来说的话,具象的东西往往是视觉的,它是一种唤起性的图像。抽象的东西更多带有一些物质自身的特点,它容易让人产生触觉的联系,是一种更为直观的图像。

王公懿:所以,我说你的画虽然语言是抽象的,但它的感觉是非常具体的。我说的具体不是语言的,而是一种眼耳鼻舌身的感觉,但问题是如何将这种感觉转换成二维的绘画语言,这就难以言说了,科学也没法说。我相信,那些理论家甚至画家本人说的那些美学理论和创作经验,都是言不及意。我们只能围绕着当时实际发生的情况说些周边的零碎感觉,要是有人说他能道出这其中的奥妙,我可以说他不是在骗人,就是在胡说八道。

严善錞:我同意,我想即便是我自己,最多也只能用语言表达出百分之二十的感觉,这其中的转换,既不是一个理论问题,也不是一种经验问题,它真的就是一种瞬间的直觉,所谓“伊挚不能言鼎,轮扁不能语斤”。

王霖:艺术创作就是这么回事,不要说图像的东西很难用文字来表达,就连诗歌也很难用文字再来重新描述和阐释。朱东润先生就说过:“情之所至即诗之所至,诗而至于此,不可与言法,亦不宜于言法。”钱锺书也说:“歌德深非诗有笺释,以为释文不啻取原文而代之,笺者所用字,一一抵销作者所用字。”歌德的意思,反过来说就是,诗歌的独立语言和意境,无法用另一种语言达到,也不能被其他手段替代。也许,一首好诗,我们可以用一幅绘画去比拟它,同样,一幅好画,我们也可以借一首好诗去比附它。但毕竟诗画两者是挺然独立的,意境再相通,也仍然似而不是。理论文字的确很难解释艺术中这种微妙的趣味问题。

王公懿:文字实在太抽象了。不过,我倒还是相信,一些真正有感受力的理论家,他是有可能用语言来表达那百分之二十的感受的,他能用语言尽可能地靠近那个真实。

王霖:语言文字当然具有表达和阐释艺术作品的力量,只是我们也不得不看到它的局限性。对于观众来说,依赖文字的阐释来理解绘画显然不是个好办法,那只是他学习看画的第一步。文学也好,绘画也好,它们就像一块海绵,形质虽具,却留着无限的空间,而读者被作品唤起的情感与想象,则会像泉水一样汩汩流淌,去填注那些空间。好的作品之所以会让人感觉灵润鲜活有生动之气,就是它给读者留下了自足的空间,激发了人们的情感或经验,就像“西湖志”这个名称一样——它们其实不是一件客观的作品,而是读者参与之后所呈现出的复像。所以,好的阐释文字会说出一部分读者的感觉经验,这些读者也包括艺术家本人,他每次观看自己的作品,都是一个特殊的读者。这就有了另一个要求,好的读者必须是一个感受力敏锐细腻、想象力丰富奇异而又教养充分的人。欣赏力可以部分习得,但更依赖秉赋。

严善錞:我觉得无论是创作还是欣赏,都得把自己的身体或者说心态调整好。这又回到了王老师说的那个“放松”。当你在作画时,把那些固定的知见和时尚的观念统统清空后,也就是真正放松的时候,你就会觉得,画面上的一切都非常生动,都是活的,它们似乎会告诉你应该画些什么。就连你作画的环境也是一样。我觉得无论是画面的造型还是色彩都应当随着你身体的当下感觉而变化,这样才会有真正的感染力。记得我画《唐花》时,用的也是黑色的油画,印出来后感觉特别沉闷,没有生气,加上天气特别冷,看了后觉得身体不舒服。恰好手边有一盒傅河江给我的他自己做的中国红的油墨,我试印了几张,感觉特别好。这种色彩和趣味,不仅与我们熟习的铜版画,也与水墨画拉开了距离。我之所以这六年来一直对它毫无倦意,其中重要的原因,就是它的腐蚀的效果,永远是你不可控制的,你必须随时调整自己的意图,有时一片树林被改成了一座远山,一幅花卉竟变改成了一张风景。

王公懿:人的意识、无意识与身体对外部世界的感受是一非常复杂和细微的过程,它作为一种纯粹的个人经验,确实无法交流,尤其是当我们面对自己的创作时,我们所能谈及的也只能是一些非常间接的东西,也就是说,我们只能通过大家熟悉的美术史的理论,一些所谓的书本上的知识,这种隔靴搔痒的讨论,是一种没有办法的办法。相对于读书,我更加相信自己的生活经历对创作的作用,尤其像旅游、运动、唱歌、品茶、静坐,甚至一种无目的的劳动。一九九三年前后,我在法国学习石版画技法,那种繁重而几乎又是重复的体力劳动,让我完全失去了“艺术创作”的意识,然而,这种状态又忽然让我找到了一种完全超越了学院派的观念,我把脑袋交给了身体,而这身体生产出来的画面,却与我原来的作品有着完全不同的气质,它们少了装饰性,多了原始性,这些画面上的“神性”——有时我真觉得它们不是我自己画出来——一直在影响着我的创作以及对艺术问题的看法。另外,人的意识对人的感官的影响也是不可小看。有一次,我把自己的画拍成照片后,发给居女士,请她给起个题目,几天后,她在电话中用一句诗回复说:“我听到千万种声音。”刹那间,我也仿佛从画中听到了这些声音。但画画时,我却全然无知。很难说这种视觉和听觉的“通感”在创作过程中存不存在,但一旦我们赋予了画面以这种意念,我们就自然地相信它就是那样存在着,也并不一定要像李贺那样,用那些具体的字眼将它描绘出来。

王霖:这才是可贵的创作经验和艺术感受力。您和居真是天作之缘。

严善錞:前几天林梢青把她写的文章发给了我,题目是《理性的严善錞与感性的王公懿面对面》,我看了后觉得有点怪。说王老师感性,没有问题,说我理性,自己觉得不太像。我觉得自己在绘画中还是偏向于感觉的,也许感觉和感性不能完全划等号,但基本上是一个意思。这些年来,艺术中谈观念的多,谈思想和主义的多,有些谈感觉的文章,在我看来,最终还是为了说明一种哲学概念,很少就“感觉”自身来谈,似乎不将它归属到某种思想体系下面就没有价值,不知你们有何看法。我想我们再结合西湖这个主题,来谈谈感觉的问题。我觉得感受是一种复合经验,就像前面提到的色声香味触。宋人郭熙认为,好的景观应该是“可望可游可居”,这也就是,大部分的景观是可望未必可居,可居未必可游,可游也未必可望。西湖相对来说是可望可游可居。一般来说,可望主要是满足视觉上的需要,主要是色彩和造型,是比例问题。可游和可居,就涉及合宜度和舒适度问题。西湖的体量不大不小,小住不会嫌其旷荡,久居也不会嫌其重沓,尤其是它的四时寒暑,晴雨晦明,总给人以新意。现在的西湖景观建设,往往忽视了这些综合因素,只是一味勾引大家的眼球。比如,青砖本是一种非常有南方特色的建筑材料,但从小在杭州一带长大的人都知道,它是绝对不能用来铺路的。它非常容易长青苔,容易让行人打滑跌跤。我们小时去爬那些青砖墙时会特别小心。在我的记忆中,绝少有人家用青砖铺路的,尤其是在一些公共场所,那是在实在没有钱或没有办法的情况下才使用的。现在,青砖成了一些景观设计师时髦的铺路用材,西湖边上随处可见,即便有路人滑到,大家也熟视无睹,实在令人悲哀。再则,从居住来说,杭州的住宅,感觉最舒服的还是上个世纪二三十年代兴起的小洋楼,尽管从视觉上看,它不像过去那些黑瓦白墙的民居更有江南的特点,但它的尺度和色彩,与西湖的景观基本协调。老式的民居无论是暖通还是卫生设备,显然不如这些洋楼。我觉得杭州景区改造过程中最遗憾的是,它的自然形态被破坏得太多,在玉皇山上修两车道的沥青路可能是无奈之举,但在西山的天竺一带修这样的大路就没有必要了,尤其是那些标准化的植被,完全丧失了那一带应该有的“野趣”,六和塔的后山,也是一样标准化、简单化的园艺处理,与原有的生态完全隔离。这些改建虽然方便了“游”,却不宜于“观”。虽然现在也有一些改良,但总觉得勉强,就像安缦法云酒店一样。如何在传统的美学趣味和当代的生活方式之间找到一个平衡点,确实是个难题。但作为建筑师来说,在总体上不破坏原有景观的前提下,还是应当以功能为主,以人的生活舒适作优先考虑。可游可居的生活,可以反过来增加我们可望的美学内容,我不太相信纯粹的形式美学。

王公懿 草(春)

王公懿:这里可能扯到时代的变化,时尚的作用太大了,但总体来说,杭州的美永远围绕着西湖,没有西湖,就无法谈杭州。我从一九七九年来杭,就住在南山路,一直至今天。现在离了南山路,我就认不出杭州了。确实,杭州最大的遗憾就是城市已经被改造得面目全非,只剩下一个西湖了。但就我的眼光来看,西湖的格局还是小了,也许是我对它体会得不够深。

严善錞:我们小时候对于西湖的认知,可能比现在人要细微得多。当时的老人们总是说晴湖不如雨湖,雨湖不如夜湖,夜湖不如雪湖。另外,看西湖要先上山,再下湖。尤其是在玉皇山上朝四周往下看,就可以完全明白西湖的美妙所在。这样,你就可以感受到这江(钱塘江)、山(南山、西山、北山)、湖(里外西湖)、城(湖东的市区)所构成的有机景区。现在的游客,只是拿个手机赶紧把西湖的风景拍下来,不会去想过几天如何去看钱江潮,也不会去想晚上回到弄堂里如何与朋友一起去捉蛐蛐。这种看景的心情是不一样的。不过,西湖给我印象最深、或者说我最特殊的一次西湖经历,就是夜行孤山。我在读小学的时候,有一门军训课,其中的一个项目是“夜行军”。记得那天我们是住在学校的教室里,晚上十二点钟突然吹响了起床号,出去“夜行军”。行军的路线就是围绕着里西湖走一圈。我们是从孤山的后山上去的,那是一个深秋的晚上,月光特别亮,穿过树叶,照在石板路上,就像下雪一样。人在午夜的神情与白天好像不一样,身体与外界都是通了电的一样,有一种飘忽的感觉,整个孤山让人感觉实在太神奇了,这种印象一直清晰地存储在我的大脑里。我后来每次去西泠印社玩的时候,这种场景总会浮现在眼前,也总是会设想那些印社的前辈们在午夜里一边聊天,一边欣赏月色。西泠印社的舒适度,是不可思议的。虽然从它的风格来说有些日本或英国园林的影响,但却非常自然地融合在了孤山的整体之中。

王霖:这就是杭州为什么那么吸引人的原因。

王公懿:我想要问的是,为什么文人喜欢在这里生活呢?

王公懿 草(夏)

王霖:我觉得,杭州这种轩敞而精致的格局,这种山与湖的比例,这种城市与湖山的距离、似分实合的疆界,这种市井与风雅的交织显藏,以及它自然得体的存古和纳新,明显有别于江南的其他城市,也与苏州迥然不同。西湖本来就是环山抱水的布局,后来迭经疏浚,质野之气渐除,人文趣味日胜。而这浚湖的过程,也就是人文理念被不断培植叠加并塑造生活的过程,它让杭州的文化积淀日益深厚,名胜古迹日益增多,不但变得可望可游可居了,而且那些有教养的文人士夫、游方之外的僧侣,还可以在此间长养精神,修持境界。近代的胡寄凡就说:“杭郡之西湖独甲于天下者,名胜多也。”尽管事实上,西湖一直在变化,杭州城也一直在扩张,但至少直到近三十年以前,这种体量关系还是可以接受的。我们从南宋的《咸淳临安志》一路浏览到民国的《西湖新志》,可以看到,过去老城的体量基本保持在稳定的程度,静态的湖与山、动态的钱塘江和动中寓静的城市,它们之间不只是一个景观和空间的关系,它是自然和人文默契生长的整体。而作为一个市政工程,历朝历代对西湖的疏浚,也一定会涉及严老师前面提到的舒适度问题,这个舒适度,不只是生理层面的感觉,更是精神和文化层面的那种深刻的归属感和愉悦心。要知道,早在东晋的时候,浙江的文化就已经非常发达,虽然当时的都城是在南京,但很多文化史和艺术史上的一流人物都生活在杭、嘉、湖、甬、台、绍一带。当然,两浙的地理环境、气候以及物产的丰富是至关重要的。尤其从地理景观上看,湖州、嘉兴尚属平原,地貌变化不多,自天目山以下,地质变化就丰富起来,山谷的幽深,河流的清曲,越往西南越觉得深奇。而杭州作为三吴都会,南宋以后更加繁荣,至少在我看来,它毕竟是一个文化与景观结合得最优雅的地方。

严善錞:杭州算是一个温带城市,虽然它的冷暖、干湿变化很大,但基本上都在人的生理忍受、或者说舒适度之内。

王公懿:但对我这样的北方人来说,这里夏天和冬天是受不了的。

严善錞:北方的缺点就不要说了,南方当然也有不少优点,但我在深圳呆了十多年也慢慢就发现了它的缺点。就视觉来说,它一年四季在景观上没有什么变化,那些树木和鲜花,好像天天开在那里望着你傻笑,虽然很愉快,但就是少了点感觉的层次。另外,从味觉上来说,它一年四季的食物也基本一样,没有我们这里的时菜的概念。相对于浙江,尤其是北方来说,广东无疑是更宜于人的基本生存,但却没有丰富性。

王公懿 西湖:柳

王公懿:杭州是你的老家,所以你偏爱它。不过作为生活的景区,它的诱人之处也是显而易见。我的几个外国朋友,也说跑遍了中国,发现还是杭州最好,甚至把家从巴黎搬到了杭州。它的城市和景观的体量,好像特别人性。

严善錞:谈到展览的布置和空间的处理,我总是会想到冯纪忠先生。虽然我向他老人家请益的时间总共加起来不过十来个小时,但却受用不尽。这里可以举两个例子。一是关于方塔园的宋塔前的那道白墙的处理,一是关于雷峰塔遗址的设想。我在做完方塔园的展览后,专门就白墙问题请教了冯先生。我说,这道墙在视觉上,尤其是浏览了整个园区后再回过头来看觉得很舒服,但就传统美学观念来说,似乎理解不了,我们很少在旧式的园林中看到这样一种又长又直的线条。他认为,这道单纯白色的长墙,可以把宋塔的形象更加显明地衬托出来,因为在整个方塔园里,宋塔已经成了一个历史的景点,而不是它固有的生态。同时,这道白墙从功能上也是很合理地分割了空间,给观众的浏览增添了视角。在布展,或者说空间的处理方面,冯先生给我的最大启发就是一个如何处理传统与现代的问题。无疑,景观建设免不了要随着时代的变化而会加入一些新的元素。我们很难用李嵩笔下的西湖来要求今天的西湖。对于我们这些一九五○年代出生的杭州人来说,湖滨和北山一带的洋房,已经成了西湖的元素之一,就像湖边上的那些铁围栏一样,因为这些新式元素在比例上与西湖的体量是合适的,而且它的功能也合乎现代人的生活要求。但杭州饭店(也就是香格里拉酒店)显然就是一个败笔,它完全破坏了北山形貌,大煞风景。今天重建的雷峰塔也是一样,虽然它的体量与过去相差不大,但它过去的体量其实与南山也不太相称。我自小生活在杭州,对雷峰塔的重建也有各种想法,我觉得,即便是一九二四年前那没倒的雷峰塔,它的体量也太大,与南山一带不相称,西湖边上的塔,只有保俶塔的比例是最适度的。我曾有幸就此向冯先生请教,他给出的答案让我惊叹。他认为,对于古建筑修复,有三种态度:一是修旧如旧,一是修旧如新,一是修旧如故。“如旧”、“如新”都好解释,也好做。“如故”则是对历史的重新解读。他认为,应当将雷峰的遗址保存下来,并在下面建一个小型的博物馆,介绍它的历史,然后在它的上面,用今天的光影技术来重现雷峰塔的旧貌,给人以一种如影如幻的感觉。也就是说,白天,雷峰塔依然是一个遗址,而到了夜晚,它就呈现出了当代人眼中的往日形象。他的“与古为新”(语出司空图《二十四诗品》)的思想很少为人理解。他是一个真正有品味,能与时俱化的建筑师。一九六○年代,他在西湖的花港观鱼设计过一个茶室,后来被浙江方面的负责人改变了,他很不高兴,也不愿去再看。前些日子,我采访了当时参与这个项目的浙江园文局的局长施总,他认为冯先生设计的檐口太长太陡,从远处看,破坏了西湖的蜿蜒曲折的水平线。这当然是趣味之争,一是讲究传统的趣味,一是强调传统与现代的对比,但总体上来上看,都还是得体的。冯先生在他的设计中,非常注重功能的,即便是像何陋轩这样的“作品”,也非常周详地考虑到了它的实际使用以在不同季节、不同光影下的效果。

王公懿:作为一个建筑家,一个直接影响我们的生存环境的设计师,冯先生的“与古为新”的思想特别好,尤其是对于西湖这样一个历史和人文景观来说,它的建设和改造,都应该对得起前人,对得起后人,设计师不要图自己的一时之快,图一时的虚名。但是,作为一个画家,我就不会想得那么多。画嘛,就是一张纸,占据不了我们多少的生活空间。画好了,自己看看,朋友看看,不像建筑那样要强迫别人去接受。当然,在画画中,我们也都会面临一个古今问题,只是我不愿去作理性的思考。有时,我会面对风景直接写生;有时,我会将董源、黄公望的画转换一下,画一张自己的画。我只是想把自己瞬间的感觉画出来,不想那么多,更不会去考虑自己风格的逻辑关系。就这次展览的作品来说,西湖对我只是一种提示,有时是颜色上的,有时是形状上的,总之,我不愿意把自己限制在一定的范围里创作。这是我和严善錞最大的不同。我知道,现在很少有人这样来画画了,但我也没办法像别人那样去画。我之所以喜欢西湖,也就是它的丰富性,它的变化莫测。

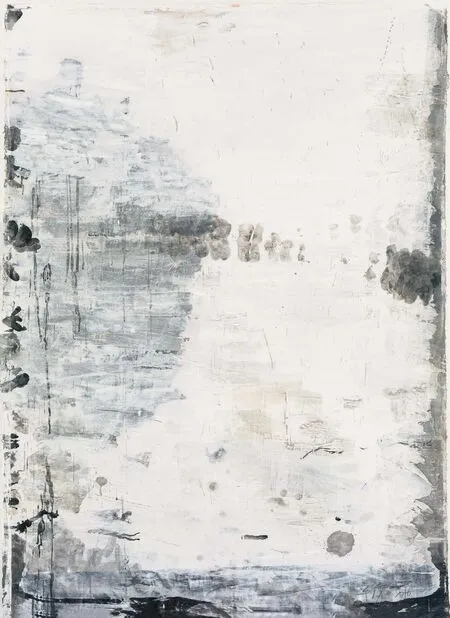

严善錞 湖上No.04

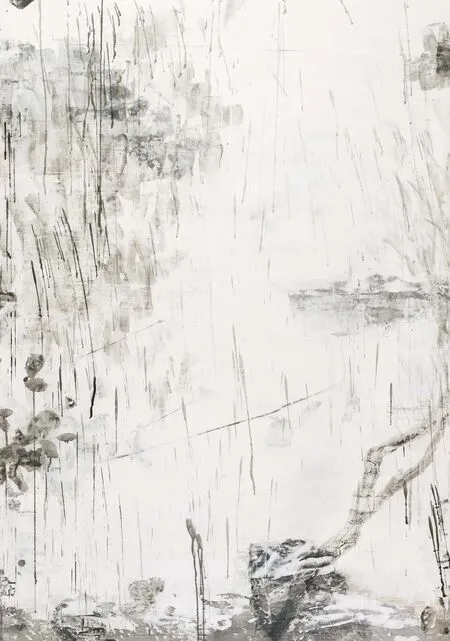

严善錞 湖上No.07

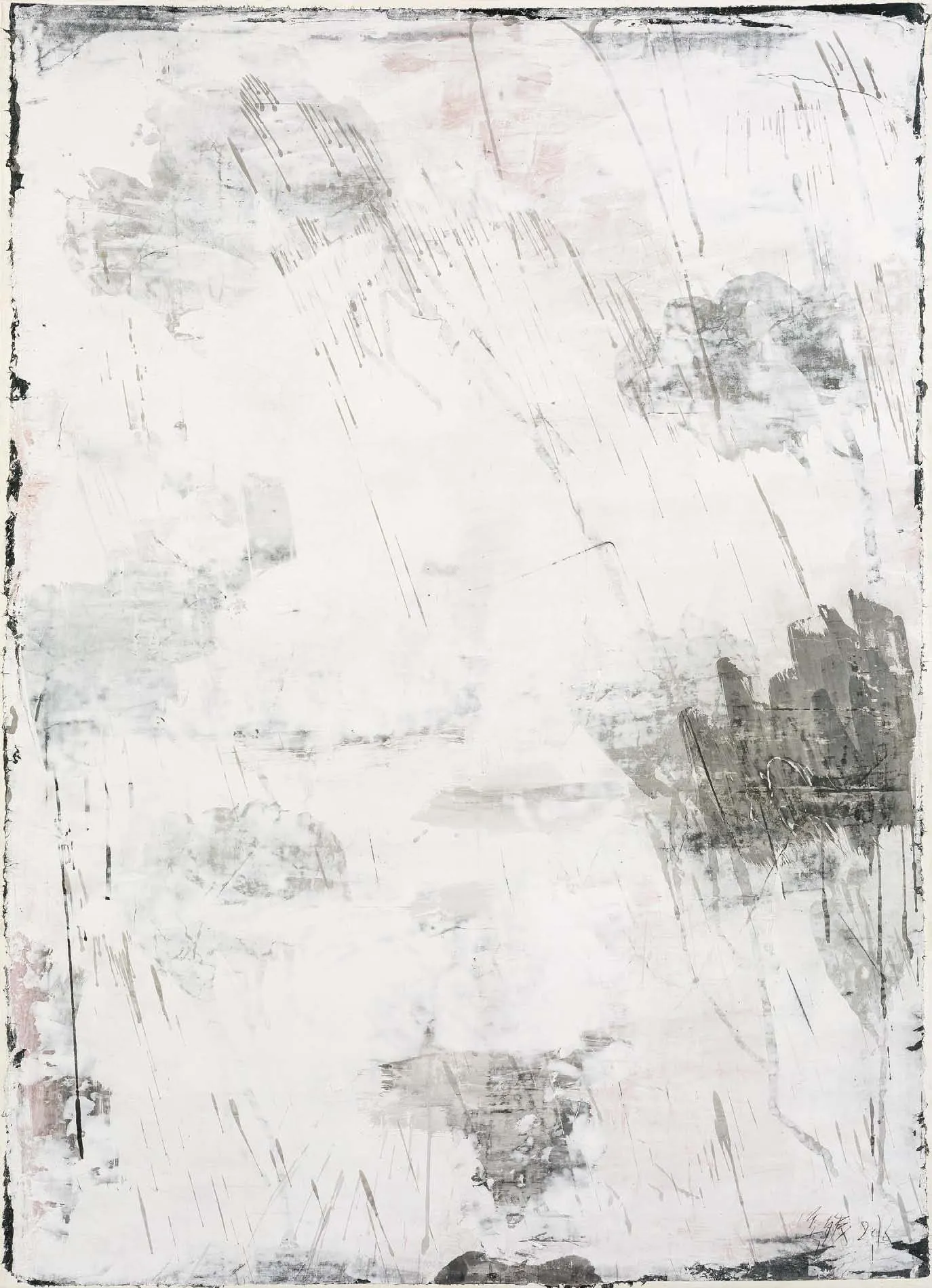

严善錞 湖滨No.20

王公懿 大荷(二)

王公懿 蓝山

王公懿 蓝山

王公懿 蓝山

赏会

约稿 寒碧 责编 方靓