触摸历史细节

——与黄河清教授商榷

王瑞芸

触摸历史细节

——与黄河清教授商榷

王瑞芸

一直以来,黄河清先生在艺术界宣称一个观点:“当代艺术”是阴谋是骗术。他在所著《“当代艺术”:世纪骗术》一书的序言中这样概括说:“奇奇怪怪的‘当代艺术’不是艺术……当代艺术是骗术,是巫术,是传销(洗脑)”,“其最大的骗局或骗术,就是把杜尚的小便池奉为‘艺术品’。……为了让这场人类文化史上空前的骗局得以持续,除了洗脑蛊惑之外,美国人一手拿着大棒,一手拿着胡萝卜。所谓大棒,就是美国人动用政治和体制的力量,在全世界强力推行这种美国式骗术的同时,全力在舆论上打压、抑制那些质疑‘当代艺术’的声音。”①河清《“当代艺术”:世纪骗术》,上海:上海古籍出版社,2016年,序言1-4页。版本下同。今年四月,河清先生在西安当代艺术研讨会上,再次亮出这一观点,遭到众多在场学者的反感,但“引来会场上九○后学生的共鸣”。②黄河清“中国当代艺术的末日正在来临——西安2017当代艺术研讨会小记”,大河美术网站,2017年4月18日。这让河清先生感到自己真理在握。

河清先生的观点引起我很大的好奇。因这些年也在研究美国艺术,也知道美国在世界上相当霸道,倘若河清先生的论点属实,我是要为他叫好的。于是,就把他披露的那段“美国阴谋”仔细检视了一遍,却非常失望地发现,他的观点史料不足,不能成立,因此也在报纸上发表了质疑河清先生立场的文字③王瑞芸“‘当代艺术’可以被否定掉吗?”,《中国美术报》,2017年5月29日。。事后就有很多人对我说,你又何必在意呢,圈里谁都知道的,他这些年来一直就是像这个样子说话的。

自己也纳闷,为什么要在意。学者之间,观点不同,太正常了,自己又不是新手,没见过这世面;更不是一个强人,只觉得自己才对,别人都不对。细想了想,我所在意的已经超出了观点对错的范畴,能理出头绪的部分是:我们吃饱穿暖,好端端的为什么要去做学问?对全中国人民来说,不知道美国的艺术发生了什么,对于我们整个生活进程,对于国民经济的GDP,决不会产生任何影响。那么我们究竟是为什么做呢?其根本原因,我想,应该是期待这类活动能够对于我们的人心起到某种塑造作用吧。凡明晰公正的学术,会引导人细细地看,静静地想,会有兴趣去了解他国他人他事——无论对象是美国,还是南太平洋小岛上的原始住民,进而对世界每一处地方每一种人群每一件新鲜事物多一份理解和尊重。这也就是为什么,所有国家和民族都设有艺术、音乐、诗歌、学问等等的“上层建筑”,每个民族和国家都肯在“上层建筑”上花钱,显然是期待自己国民能得到优质的精神熏陶,变成一个心灵宽广而又细腻,诚恳而又优雅的人吧。

这话如果能被同意,有人大概就会说,河清先生也是为此来攻击看着脏、乱、差的“当代艺术”的,而且他正是为提倡中正清明的中国民族艺术出手攻击的,他所做的应该正符合着这个大方向。看着是的。但这个事情的蒙蔽性也在这里:一个美好的大方向并不意味着就给人发放了可以粗暴行事的通行证。对学者尤其是这样。在一个民族中,如果连一个学者都不能做到尊重事实,公正客观,而捏造历史……那就太过分了。从常识就能知道,一个民族要想在世界上受人尊重,不在于是否拿出一种新的美术样式,别人更加留心和在意的,是看这个民族如何思考,如何待人,如何处事,不是吗?

因此我们要特别小心,小心表象和实质错位——而表象和实质常常错位。

就比如说杜尚拿出小便池时,乍一看,岂止粗野,根本就是下流——整个西方都被激怒。可是他们经过半个世纪,终于懂得透过表象看实质:这个人居然是借用一个最下等的东西,表达了一个最高贵的思想:我们要在艺术上,乃至方方面面都学会建立起一种“平常心”。西方人一旦明白这个立场的珍贵,对小便池的看法就有了180度的转弯……虽然我忍不住奇怪:河清先生这么多年来始终只盯在那只小便池的表象上,对西方认识由表象到实质的转变过程拒绝弄懂,坚持把小便池作为火力最集中的那个靶子,我还是得尊重他的立场——他完全可以一辈子都不必喜欢那只小便池的。只是,由此而来的一个现象让我们不得不对于优雅和粗暴的内涵要重新揣摩。

拿出“粗暴作品”的杜尚,他身边的每一个人都由衷地喜欢他,死后更加赢得了世界声誉(这种事美国应该无法“强行”),他确立的艺术价值观至今没有过时。美国著名女画家奥克弗回忆起这个“粗暴作品”的创作者时,这样说道:“他是我平生见过的最优雅的男人。”可究竟是为了什么,一直以来在拼命抵制“粗暴作品”的河清先生,却会在西安会议上遭到在场众多中国学者的反感(除了九○后们——他们因为年轻,尚未对“粗暴作品”后面的内涵下足够的功夫吧)……于是,我们便躲不过这样一个问题了:“粗暴作品”的作者凭什么如此受人待见,反“粗暴作品”之人,为何如此不受人待见?是什么东西让表象和实质的反差如此之大?

这就必须来考察一下河清先生的表象和实质了。

河清先生否定西方当代艺术的逻辑链是这样建立的:当代艺术是个骗局,这个骗局主要是由美国操纵的(因为在历史上他们曾经阴谋操纵过抽象表现主义的宣传和推广),他们这么做为了扩张自己,推行自己的文化,达到称霸世界的目的。这就是说,河清先生是借助一种政治立场来建立他的“艺术叙事”,乃至“仇恨叙事”——借人们政治倾向之力,先去仇视一个国家,然后因那个国家去仇视一种文化。他等于是把国家之间的政治立场替换成学术立场。一旦把学术立场和政治立场绑在一起,整个事情就可以变成:谁在学术上反对这一点,谁就是在政治上犯了严重错误——支持美国——这还了得!这种思路的政治色彩和暴力倾向,凡经历过文革的人都太熟悉了:只需把当代艺术戴上美国这个“家庭出身”的帽子, “当代艺术”必定就是个“狗崽子”。

一个学者到了二十一世纪,还能把学术拉回到曾经大面积摧残过中国人身心的成分论上去,这是要叫人触目惊心的。具备这种品质的“学问”,恐怕是不能帮助一个国家和民族在建立上层建筑时所期待的:培养公民宽容、平和、公正、文雅的内心风景……它所能提供的,只会叫人增加更多的戾气和敌意,这才是整个事情的可怕之处。做不做“当代艺术”有什么重要,重要的是,一个民族断不能接受一个做学问的人行使精神暴力。寻常之人信口开河,简单粗暴就罢了,一个学者习染如此,则意味着降级的精神品质甚至侵蚀到学术界了。学术研究,本属于一个民族精神层面中纯净的部分,是受到理性和良知照耀的区域,如果连这个区域都被蛮横,粗暴,不讲理给污染了……我们这个民族还能靠什么样的上层建筑去建构人心的细腻、优美、高贵?这个民族的希望何在?

……

希望上面把自己在意的部分说清楚了,现在,让我们回到学术,与河清先生一起商榷,看看他做“学术”中漏掉了什么和篡改了什么。如果我的研究和史料有错,恭请河清先生批评指教,也恭请同行们斧正。

一、美国为什么要把一件“阳谋”做成“阴谋”

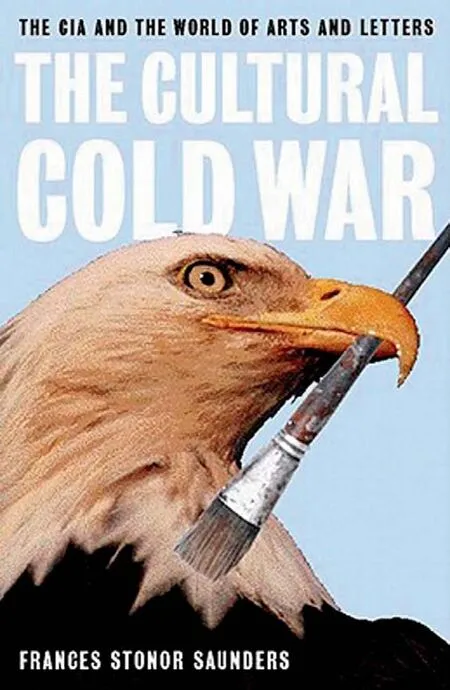

河清先生把整个西方当代艺术定义为“骗局”,主要依据来自英国学者桑德斯的《文化冷战》一书,内容陈述的是这样一个事实:美国中央情报局从四十年代末接插手了美国抽象表现主义(现代艺术)在世界范围内的推行,促成了美国艺术取代欧洲艺术的领导地位,最终让美国在艺术界做大。河清先生于是将此当成一记重拳:美国国家在阴谋操控艺术!尽管西方学者桑德斯呈现的历史发生在美国“现代艺术”时期,“当代艺术”不包括在其中,因河清先生极度不喜欢“当代艺术”,可巧美国又是“当代艺术”重镇,他就顺手把“当代艺术”也一起装进了桑德斯的“阴谋”叙事之中,于是结论说:“当代艺术”也正是美国阴谋操控的结果。

这样的做法在学术上通不过。

在一个历史时期中发生的事件,不能随便就拿来涵盖其他时期。如果要涵盖,请出示证据。假如说,西方人根据中国六十年代文革时期的现象和统计数据,说中国的年轻人(红卫兵)很善于打砸抢,然后就把这个说法一直扩大到我们的八○、九○年代,甚至把当今时期全都涵盖进去,我们能接受吗?当西方学者桑德斯说美国政府插手美国现代艺术传播时,她采用的是科学性研究态度。她那本厚达500页的《文化冷战》(The Cultural Cold War-The CIA and the World of Arts and Letters,by Frances Stonor Saunders,The New York Press,New York,1999)英文原版从428页开始直至500页,全部为引文注释,让我们看到,她参考了很多的书,挖掘了许多档案信件,并且采访了相关的人,才能向读者确认:从四十年代末到六十年代这二十来年中,美国中情局在推动抽象表现主义的传播时在背后做了支持。然而桑德斯的揭露到此为止,她没有写美国政府在之后继续“阴谋”支持当代艺术这回事,因为没有证据。这就是西方的治学:一切从事实出发。而在中国学者河清先生那里,学问不是像桑德斯那样去做的,他所做的,是对桑德斯证据详实的事实动了两个手脚:一是缩小,一是放大。

桑德斯《文化冷战》

“缩小”是指,河清先生不仅没有把桑德斯原著的完整内容呈现出来——美国为什么要把一件“阳谋”做成“阴谋”(桑德斯书中对这一点有清楚的叙述),而且他干脆让那段美国历史在读者面前缺席:在那个时期,美国究竟发生了什么,民心和民意如何,艺术家们在想什么,又如何做……他只突出他唯一喜欢的那一部分:美国政府耍了阴谋。只强调这一点,等于是把层次繁多、经纬复杂的鲜活历史压缩进一个贴着“阴谋”标签的真空袋子里,读者于此尝不到历史的原汁原味,更无法从那种“学术”中看到事情的真相。然后,河清先生就进入了他的下一个步骤:“扩大”。在完全缺乏证据的情况下,他仅凭“估计”、“很有可能”、“我认为”……就直接把“阴谋”扩大到“当代艺术”部分了。换句话说,原先在西方人桑德斯的“阴谋”袋子里,只装着抽象表现主义(现代艺术),中国人黄河清顺手把“当代艺术”也一起装进去了。这种做法,学术上更加通不过,这相当于“捏造”。这不是学者该干的事。社会养活着学者,是需要他们把所有不清不楚的事物、所有被歪曲或者捏造的历史尽量还原,在我们的文化传统中,古代的史官们即使冒着被杀头的危险,也要直笔记录事实,否则就是缺乏职业道德。

下面,请读者耐心跟我们一起来还原历史原貌。

有一个问题是不能不先问的:美国为什么要把一件“阳谋”做成“阴谋”?谁都知道,在这个太阳底下,任何一个国家政府出面出钱支持本国艺术,推广自己的文化影响力,天经地义,完全犯不着偷偷摸摸,避人耳目。比如现在中国政府肯拿出大把的钱来在世界各地建立“孔子学院”,就是在推广中国文化和中国影响力的一个“文化策略”。如果我们不用“文化战争”这个大词的话,那么,凭什么我们中国政府出钱推行自己文化时,就落落大方,不藏着掖着,美国政府却偏要把一个全球通行的“阳谋”,做成一个遭人耻笑的“阴谋”,他们政府全体成员难道全都笨成了脱裤子放屁的蠢货?这不让我们好奇吗?

历史实情是,在四十年代中期,二战结束后,美国面临两个当务之急:一是与苏联冷战开始,需要自己的文化形象;一是要对欧洲在文化上称大(美国长期在欧洲面前伏低做小,现在有了重新洗牌的机会),也需要自己的文化形象。于是,政府有意支持艺术,并选用前卫派作品代表美国新形象送出国门做巡回展。但那种抽象的“前卫派”一经选出,立刻碰到两个阻力:1.政治家和民众因不懂抽象,讨厌这些“混涂乱抹”的画来代表美国;更困难的是,政府一些高层官员还把看不懂的抽象艺术视为来自共产主义势力的阴谋(当时正遇上美国反苏反共情绪高涨的历史时期)。2.画下那批抽象表现主义绘画的人过去基本亲共,拿亲共分子的作品去和共产主义的苏联对抗,这成什么话!?结果,在二战后美国越来越严厉的反共气氛中,美国国务院刚开始拨款送这些画出国门展览,给美国文化造势,但后院马上起火,在国内引起普遍的抵制——国会不同意,美国人民也不同意。美国国务院变得两边为难:一方面外交官在叫唤,我们的文化战争要输给苏联了,他们每年花重金在海外宣传自己,我们却做得微乎其微;一方面国会坚决不批准国家拨款送现代派作品出国展览,于是,政府高层只能把这个任务交给中央情报局①美国中央情报局是美国政府在1947年成立的情报机构,其中技术人员多具有较高学历、或是某些领域的专家。该机构的组织、人员、经费和活动严格保密,它无需公开其预算,雇员人数或工作情况,即使国会也不能过问。去悄悄操作——把政府的钱转到私人基金会的账面上,包装成私人基金会出资的展览。这就是美国政府把一件“阳谋”做成“阴谋”的故事梗概。

详细了解一下这个“阴谋故事”可以让我们中国人接触到不太熟悉的一种三权分治的政治体制,一个国家中民心民意对于一个政府可能的影响力。只要把美国的现实特点看清楚,我们对当年美国中情局行使推动艺术的“阴谋”,就无论如何也不会如河清先生那样吃惊得“目瞪口呆”了。①河清先生在他的《“当代艺术”:世纪骗术》中说:“桑德斯的这本厚达570页(英文原版是500页。引者注)的书,收录了大量第一手档案资料和当事人采访记录,通篇都是超乎人们想象的真情实例。一件件见不得人的幕后策划,一笔笔让文化人斯文扫地的金钱交易,让人目瞪口呆。”第35页。

“故事”要从上世纪美国的三十年代开始讲起。

二、美国二战时期的政治选择

在三十年代,美国发生了历史上最严重的经济萧条。全国至少有1500万以上的人找不到工作,穷得几乎吃不上饭。《商业周刊》做过调查,有不少人不再喜欢美国了,有的已经离开美国,有的正设法离开。三十年代初期,迁居国外的人数年年超过迁入的人数。这情况让知识分子和艺术家对资本主义制度产生严重怀疑,都愿意相信共产主义会是社会改造的正面力量。在二战前,美国知识分子们普遍左倾,美国共产党员从一九二九年的一万两千,到了一九三九年发展到十万人。知识界思想界的亲共的倾向在美国不仅合理合法,而且还有相当势力。这个宽容局面的存在还因为,美国除了面临经济萧条之外,法西斯德国已经渐渐成长为全世界的威胁,世界上不同国家不同党派有了共同的敌人,因此国家、党派之间的对抗也被减弱。就连共产党一直强调的阶级对立,也被调整得温和了。美国和欧洲的共产党都愿意接纳知识分子……整个局面就像一位美国作家兼学者Daniel Aaron说的:“现在你可以介入任何社会改革力量,可以是苏联的,共产党的,无产阶级文学的——任何东西现在都与激进的,反抗的,摧毁的,革命的,反不切实际的立场有关——你做了,就是跟那些政治天使们站在一边了;你可以是站在罗斯福政权一边,站在劳动者一边,站在黑人一边,站在中产阶级一边,站在希特勒胜利的一边,站在这个世界上所有被压迫的殖民地人民一边。总之,在世界历史上这是第一次,一个热切的革命者也罢,一个坚定的保守主义者也罢,美国政府和苏联政府都是支持的。”②Daniel Aaron,Writers on the Left-Episodes in American Literary Communism,New York: Harcourt Brace & World,1961,p.278.

在美国历史上也是第一次,作家、演艺者、画家不被社会边缘化,不再被视为社会中的黑马,而是和社会的命运联结在一起,为共同的事业抗争。美国共产党尤其愿意插手文化艺术,让它们为政治派上用场。一九三五年,美国共产党和美国知识界著名的左倾杂志Partisan Review建立了“美国作家协会”,受邀名单上的作家几乎都是共产党员。同年六月,他们派人出席了在巴黎召开的第一届保卫文化国际作家大会。这个大会是由苏联派的代表团和法国共产党主办的。美国作家第一次和其他国家的作家达成共识,组成了“保卫文化国际作家联盟”。而在一九三六年二月,美国艺术家同样在美国共产党支持下建立“美国艺术家协会”,协会成员有360人,第一次大会同时用了两个会场开了三天。在第二年的会议上,协会甚至得到了毕加索的声援。毕加索不仅是现代艺术中的领军人物,也是法国共产党员,他对这个美国共产党主持下的美国艺术家协会表示了热情的支持。他送去的发言稿大意是:艺术家要关心社会,用艺术推动社会。

1930年大萧条期纽约的失业大军

但是这个局面好景不长。分裂的力量不是来自右翼,而是左翼自身内部。首先是一九三六年震惊世界的“莫斯科审判”③莫斯科审判是30年代苏联大清洗时期由斯大林主导的三次举世瞩目的对外公开大审判,分别为1936,37,38年,被审判者的罪名是阴谋颠覆,他们全是苏联政府中的老布尔什维克。三次审判,西方记者、外交使团或独立知识分子都可以出席旁听。结果在全世界人面前呈现出这样一个场面:在法庭上,所有被告没有一个人为自己辩护,个个都把自己描述成恶魔,并赞颂领袖斯大林。所有经审判的人全承认了自己的罪行,全部被枪决。直至斯大林死后,赫鲁晓夫揭示莫斯科公审根本就是“作秀公审”,审判对象是通过各种手段被威逼摧残之后,尤其是利用审判对象的亲人为威胁手段,导致他们强行服从认罪。以及苏联大肃反运动,苏联大批大批的官员和知识分子遭到屠杀和迫害。然后是一九三九年苏联和德国签署了“苏德互不侵犯条约”①《苏德互不侵犯条约》是1939年8月23日苏联与纳粹德国在莫斯科签订的一份秘密协议。是斯大林为了保护苏联的安全及利益,决定放弃与英、法共同对抗纳粹德国,反而去向德国示好,可以保护自己在东欧的利益,同时争取时间及空间备战。而希特勒为了执行1939年4月3日制定的闪击波兰的“白色方案”,避免过早地与苏联发生冲突,陷入两线作战的困难境地,所以也愿意与苏联签订非战条约。《苏德互不侵犯条约》签订后,1939年9月1日,纳粹德国对波兰实施闪电战,第二次世界大战正式爆发。随后苏联红军也入侵波兰第二共和国,同年9月17日,苏联红军和纳粹德国国防军在布列斯特会师,9月25日,苏德两军举行联合阅兵式,标志着两国对波兰的瓜分占领。——苏联可耻地用牺牲波兰来保全自己。这些铁一样的事实对西方知识阶层亲共倾向构成了沉重打击。对西方的左翼而言,一直以来,不是共产党,主要是苏联,代表着摧毁腐朽资本主义的力量(苏联也是这么树立自己形象的)。可是这个被视为共产主义样板的国家,暴露出这么露骨的利己主义和如此骇人的残暴专政,导致西方许多左翼知识分子大梦初醒,开始在组织上或者在立场上站到了苏共的反面。他们中间即使有些人继续保持左翼立场,但都采取了鲜明的反斯大林态度。美国代表共产党立场的Partisan Review杂志一时停办,等一九三七年重新再办,杂志的立场就转变为反斯大林了。

伴随着对苏联的失望,美国人对自己的国家重拾信心。就连美国共产党当时的理念也是“20世纪的美国主义”,其领袖Earl Browder认定,“我们是真正的美国人”。②Serge Guilbaut,How New York Stole the Idea of Modern Art,Translated by Arthur Goldhammer,The University of Chicago Press,Chicago and London. 1983, p.18.版本下同。这种民心扭转的关键还在于,罗斯福政府推行的复兴美国经济的“新政”在一九三六年已经开始全面见效。在罗斯福一九三三年三月就职总统之前,美国经济GDP已经由危机爆发时(1929)的1044亿美元降至742亿美元,失业人数由150万升到1700万以上,美国整体经济水平倒退至一九一三年,而且信用危机已经让美国银行系统濒临崩溃。一九三三年初,全美国银行库存黄金不到60亿元,却要应付410亿元的存款,每家银行门前人山人海,挤兑风潮遍及全国。就在罗斯福宣布就职的那一天,美国金融的心脏停止跳动,证券交易所正式关闭……罗斯福完全是临危受命。他上台后第一件事就是挽救金融界。他别出心裁地在CBS广播公司开设“炉边谈话”节目,用轻松亲民的方式,向全美国人民解释政府的新政,恢复人们的信心。几天后,美国人不光不再去银行挤兑,还把取出的钱再放了回去,金融界开始正常运转。照这样,罗斯福政府出台了一系列新政……从一九三五年开始,美国几乎所有的经济指标都稳步回升,国民生产总值从一九三三年的742亿美元,到了一九三九年已经增至2049亿美元,失业人数从1700万下降至800万。罗斯福新政取得了显著成效,恢复了美国国民对国家制度的信心。美国知识分子心中不再计较支持资本主义还是社会主义这种问题了,而开始流行的是“民主,自由”的信念。共产主义的思想基础显然开始“流失”。

那么艺术在这个局面里该采取什么立场呢?对艺术家来说,究竟什么算是美国的艺术,在那个时期是不清楚的。当时的美国艺术很驳杂,有写实有抽象,而且基本是从欧洲人那里学来的。我们如果翻阅一下美国三十年代的文化杂志Partisan Review或Marxist Quarterly,从上面的文章中明显可以读出那个时期美国文化人和艺术家的迷茫。Partisan Review杂志一九三六年四月发起一个讨论,题为“什么是美国主义?”,论题的焦点成为:艺术家在这样一个文化迷茫期该起什么样的作用,抽象艺术到底是该对社会改造承担起责任,还是该离开社会纷争,走艺术的纯洁之路。不同的批评家众说纷纭。但有一点渐渐清晰,就是要把艺术从党派的控制中独立出来,尤其是从共产党的控制中独立出来。一九三八年托洛斯基和法国超现实主义领袖普吕东的文章,一九三九年理论家格林伯格的文章,一九四四年抽象画家马瑟韦尔的文章,都在理论上试图说明法西斯和共产党都是艺术要躲开的东西,否则,它们会被作为工具,而艺术应该是独立的。

这种思路在现实中变成这样的事件:由共产党掌控的“美国艺术家协会”解体。那是在一九三九年芬兰沦陷之后,美国艺术家协会的共产党成员领导们对此保持沉默,引起了很多会员的不满。不满分子在艺术史教授夏皮罗身边形成了另一个团体,开始指责这个协会根本是在追随斯大林路线并以此来控制大部分艺术家。这些艺术家们,包括后来的抽象表现主义画家罗斯科、戈特利普等人写了倡议书,要求协会公开讨论,这个协会究竟是共产党的文化工具,还是独立艺术家的组织,最后不欢而散。夏皮罗那一群人就结伙退出,另外成立了一个组织“现代画家雕塑家联邦”,打出艺术非政治性,提倡自由性的旗号。他们开始反对任何政治化的艺术,比如一九四○年在旧金山金门公园的宣传招贴画展览那样的艺术。

然而,在战争临近的非常时期,艺术提倡自由独立,肯定也不被看好,就像一九四○年纽约的一份新杂志《纽约艺术家》(是一份由共产党控制的杂志),在第三期的一篇文章中指责:“在战火越烧越高之时……在纽约时报艺术版上写文章的美学教授让艺术家避开战争回到象牙之塔中去,根本就是个臆想……眼下的局面铁定会让这种希望和臆想落空,象牙之塔是过时之物,它不该再出现了。”①New York Artist 1,nos.3-4,May-June, 1940.

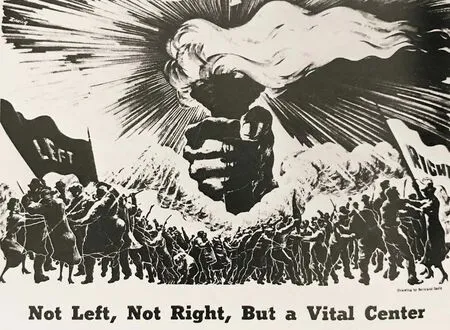

40年代初的报纸宣传:“美国不靠左翼或者右翼,靠自身的能量和光”

托洛斯基对艺术的论述稍能解决这个问题。一九三八年Partisan Review杂志刊登了他的系列文章。他在痛斥斯大林的专制,以及这种专制下的艺术奴性之后,推崇艺术的个性化和独立性,但是他提倡的艺术独立,是独立于党派控制之外,而不独立于社会之外。他认定,任何艺术中出现新倾向都是因反抗意识导致的,这反抗,不是只针对艺术的,主要是针对社会的:“艺术,是文化中最复杂的部分,最敏感却同时又最少受保护的部分,它会随着资产阶级社会的腐朽衰落而受难。解决这个问题通过艺术本身是不可能的。这涉及的是整个文化的危机,根子在经济基础,显露在上层建筑。艺术既躲不过去,也不能分离出去。艺术自己救不了自己……因此我们这个时代艺术的作用,根本就是被它和革命的关系决定了的。”②Leon Trotsky, “Art and Politics”,Partisan Review,1938/9, p.9.

艺术当然脱离不开社会。只看当时美国艺术的两种立场:乡土主义(写实),强调本土性,国家主义;前卫艺术(抽象),希望超越狭隘的国家主义,进入国际艺术舞台。这和当时的美国政治面临的选择一模一样:美国是选择国家主义还是选择国际主义?在战争形势中,这个问题被简化成:美国是参战,还是不参战。不参战一方代表国家主义,也被称为孤立主义,他们认为保存了自己,才有可能去拯救堕落的西方文明。参战一方希望美国成为支持国际正义的力量,保卫世界和平。其实更主要的是,参战派看到,战争是灾难,但同时也是机会,第一次世界大战时美国就已经失去了一次登台的机会,现在是历史给予美国的第二次机会,美国该借此机会登上国际舞台。

为了推广宣传“美国机会”这个立场,一批支持者甚至自发结为团体。其中有一位历史学家James T. Shotwell咨询了美国的五十位国际事务的专家,得出结论说,参战对美国正是一个机会。这个团体还出资让美国CBS广播公司开办一个广播节目,从一九四○年一月开始,以“什么方式来延续和平”为题,对全美国民众宣传这一立场(当时民众大部分不愿意美国参战),并出版书籍文章,造成了可观影响。比如,专栏作家Henry Luce一九四一年二月在《生活》杂志上发表一篇名为“美国世纪”的文章,明白无误地定义,如果说十九世纪是英国和法国的世纪,而这个世纪将是美国世纪。美国的角色将是世界的领导者。他指出,当今机会已经推到美国的面前,现在还留恋于国家主义这种狭隘思想就太幼稚了。眼下美国根本已经置身于战争了,从任何方面说,都应该对这个世界性危机负起责任来,才可以尽快赢得这场战争。而“最重要的一点是,最大的一个机会放在眼前了,抓住它就是完成了让美国做领袖的机会。”①Henry R.Luce,“the American Century”,Life,1941/2/17,p. 61-65.这篇文章在全美国反响很大,很多知识分子纷纷呼应。一九四一年四月八日,政府开始给国际主义开放绿灯。副总统Henry Wallace做了讲话,呼吁建立一个国际保卫和平的力量,建立世界新秩序。在艺术界,理论家Harold Rosenberg写文章反对孤立主义,巴黎所以成为巴黎,就因为她是艺术国家主义的对立面,有明智头脑的知识分子都在反对艺术上的所谓国家主义。

1934年美国的反战宣传画

然而,最终导致美国参战的动力还是一九四一年十二月七日的珍珠港事件——日军突袭军港,美军舰毁人亡,震惊全国。这个耻辱立刻将一个本来意见不齐的国家团结动员起来,美国总统罗斯福第二天就在国会发表讲话,国会批准对日宣战。美国经过新政建立起来的雄厚工业实力完全投入二战,整个国家机器进入了战时的轨道。一九四二年一月一日美、苏、英、中四国在华盛顿率先签署《联合国家宣言》。次日,再由澳大利亚、比利时、加拿大、荷兰等二十六个国家共同签署。各签字国承诺,保证运用全部经济、军事手段对抗法西斯集团国。而且任何一国都不能与敌国单独讲和,直到彻底打败法西斯国家。国际反法西斯统一战线正式建立。在此联盟期,实力雄厚的美国向西欧和苏联分别提供了大量援助,为的是他们能分别在西欧和东欧两处战线拖垮法西斯德国。(于是一度,美国和苏联又走近了。)

无论是社会走向,还是思想走向,当然也包括艺术走向,都让美国人看清楚了,狭隘的国家主义没有前途。到了一九四三年,美国的民意测验反映出,孤立主义已经没有什么市场了。罗斯福总统的特使Wendell L.Willkie一九四二年受命周游列国,其中包括苏联和中国,归后写了《一个世界》(One World),出版即刻畅销。除了鼓吹国际主义立场,其中另有一个乐观看法:技术的进步将会把世界变为一个地球村,被战争摧残的世界将重新建立起和谐。这是一本在当时非常提升美国士气的书,现在看也是一本非常有前瞻性的书,“技术的进步将把世界变为一个地球村”之说,正是现在的“全球化”。就连“美国世纪”一说,也被证实。即使在当时,欧洲的衰落美国的崛起已经是有目共睹。

三、美国二战时期的艺术选择

德国在一九四○年六月十四日占领了巴黎,法国人完全没有抵抗,就向德国投降,这让美国人非常瞧不起。当然,对法国人而言,这可以算是策略,他们用这个方式保存了自己珍爱的巴黎。但是巴黎已徒具空壳,变成了一座死城,其中的活跃分子和艺术家们都离开了。在德国侵略者的严密控制下,所有那些让巴黎发光的东西全消失了,她的文明,她的自由,她的从容,她的创造力……都没有了。全世界都知道,巴黎最了不起的地方就是她的文化氛围。巴黎是这样一个地方,世界任何一个角落的随便什么人都可以去那里,那个城市里的任何男女都可以充分自由地表达他们的才华——无论他们有什么样的才华,在巴黎都能找到适合他们做的事。在那里没有任何一个政治家会告诉他们该说什么,该做什么。巴黎的自由,不是文化人知识分子们才拥有的自由,在街上负责点煤气灯的男人,在厨房里做事的女人都平等地拥有这种自由。住在巴黎就意味着呼吸真正的自由空气和完全的个性化,这就是巴黎。巴黎在战争中尽管没有遭到摧毁,艺术品都被藏好而保留了下来,可是,那个气氛失去了,巴黎的荣光就失去了。巴黎就“死”了。

西方一直是把巴黎看成是自由和创造性的一面旗帜,现在这面旗帜倒下了,美国人多少跃跃欲试地想,他们如果在政治经济上强大了,是否在文化上也该强大一把,有义务把这面旗帜举起来。可是巴黎人对此全不领情,就文化艺术方面说,巴黎完全瞧不上美国,无论巴黎遇到了什么,巴黎就是巴黎,美国要来替代,休想!

法国人的嘴,真是够损的。法国人的骄傲,真是打不倒的。即使山河即将破碎,国家风雨飘摇,可是他们不变地认定自己还有文化可资骄傲。在一九三九年纽约主办的世界博览会上,处在战争危机中的法国政府文化官员Olivier照样嘴硬说:“美国邀请了各国来参加这个博览会,它的主题是‘明天世界将如何?’法国在过去光荣的时代中体验过疾风骤雨,体验过压力,然后总能再度抬起头来给出简单而尊荣的新答案。那么现在我们也能够笑对被美国人提出来的问题,平静地给出答案:明天的世界将如同过去的和现在的世界一样,具有大量的法国灵感。”②Serge Guilbaut, How New York Stole the Idea of Modern Art, p.51.

法国人骄傲的理由也在于,四十年代初的美国艺术的确还拿不上台面。平行着看,美国艺术就是要比欧洲矮下去一头:二十世纪初,当欧洲野兽派立体派未来派风起云涌之时,美国本土出现的“前卫艺术”不过就是冲破学院规则,直接表现城市平民生活的“垃圾箱画派”而已(因画不修边幅的市民而得此名)。一九一三年纽约举办第一次“国际现代艺术展”(军械库展览),欧洲的现代艺术无异于在美国投了一颗炸弹,让美国社会“炸了锅”,民众认定那批所谓现代艺术家根本是一群疯子!纽约有一位开画廊介绍欧洲现代艺术的人叫斯蒂格拉兹,那时向大都会美术馆诚恳建议,应该乘机把毕加索的作品买下来,大都会负责人正色道:如果把这种东西当成艺术,除非自己脑筋出了问题。三十年代,美国占据主流的乡土主义艺术,是用写实手法画本土题材,突出美国风土人情,然而从艺术手法看,它们风格落后,题材狭隘,拿这个去替代巴黎,根本就是笑话。当然,美国也陆陆续续出现了一些画抽象艺术的人,但人数稀少,而且都在努力模仿欧洲,不具备美国特色,更无法形成气候。因此,到四十年代初期,美国政治经济是强大了,但在艺术上只能嘴上硬。

1913年纽约“军械库展览”现场

《纽约时报》的艺术评论家Edward Alden Jewell提出,美国艺术家不妨绕过被法国人嘲笑的美国想要的国际性,直接用艺术表现宇宙普遍性——那可比国际性范围更大,境界更高。“当国家在战争,在准备战争,政治倾向在往国家主义倾斜,艺术世界(我希望)是朝着更普遍性的范围去的,最后达到的是人类共同经验的表达。而在美国,又是这样一个不同族裔的汇合而成的国度,给了艺术家特别的机会来实现探索普遍性的表达。”①Edward Alden Jewell,Have We an American Art? p.128-129.

美国文人兼诗人John Peale Bishop则援引历史的相似性来证实美国的好:“未来的艺术在美国……都不必等到战争发生或者预言,就在现时,西方文化的中心已经不在欧洲,是在美国。现在我们是对未来的发言人,是负主要责任的人。艺术的将来会在美国……现在我们这里的确来了不少欧洲的作家、学者、艺术家、音乐家,这对我们的意义则如同历史上发生过的那样,拜占庭的辉煌过去及文明被土耳其蛮子掠夺时,他们的学者去了意大利。这个比较值得做,就我所知,拜占庭的流亡者们去了意大利后,拜占庭所造空空,而这些学者的到来,他们带来的知识,却让意大利成果累累。”②John Peale Bishop,”The Arts”, Kenyon Review 3, Spring 1941, p.179.

垃圾箱画派 John Sloan, Hirdresser’s Window

总算有人肯面对现实。有个叫Samuel Kootz的有学问的商人,一九四一年往《纽约时报》寄去一封“读者来信”,指出,即使在战争时期,纽约已经代替巴黎做成了艺术家文人们的自由之地,可是纽约的艺术界是否真有能力拿出一种新的、原创的艺术,与已经死气沉沉的巴黎对抗,还是令人十分怀疑的:“在纷纷认为代表将来的绘画会在美国出现的舆论下,情形却令人遗憾,我们现在能对世界艺术中心这个头衔所作的贡献还微乎其微。我们当然是可以期待在没有外来的帮助下,今天的艺术家走新的路,有新想法。我们该把他们武装起来去反击巴黎这个施主——我们跟随这个领导的时间也太长了——我们要找到自我……我本人处在这种焦虑的盼望中,因此在过去的十年中不断地走访画廊,关注批评。可是我得到的结果是无法满意的,我没发现过一道希望的亮光,我没见到过一个脱颖而出的画家,没有过一个要去进行实验的意图,要去找到一种新的绘画方法。画廊里现在展示的作品只是画的题材不同(不是方法上的)。可怜的塞尚打了一场没有打赢的仗,不是吗?孕育出的不过就是这些愉悦的,无害的,没有精神的劳什子。没错,若干年前,我们有过一股绘画上的阶级斗争,但那些小伙子们没有把他们的想法直抒出来,他们把那种想法扼杀在过去的画框之内了——他们没有去努力创造出一种新技术去表达他们自己的想法。在过去十年中那些首选的艺术家们,他们做了什么呢?他们还在那里,继续戴着桂冠,呆在旧的堂庑里而不自觉。但也并没有新的天才出现来挑战他们呢。这些老家伙们肯定已经不是我们的希望所在,精神之光不在那里照耀了。那些曾经使老家伙们出色的实践——现在已经成为陈腐的风格,波浪不兴的念头,缺乏想象的温和据礼……总之,现在应该是动手创新的时候了。你们抱怨法国人偷走了美国的艺术市场这么些年了,可是,事情依然照这样走着。画廊需要新的天才,新的主义。在我们的大地上,到处能听见钱响。所以,你们得动手干起来,男女青年们, 去走一条新的路吧,去做改变吧!”①Samuel Kootz’s letter, New York Times, 1941/8/10, section 9, p.7.

30年代美国乡土主义作品:Grant Wood, Fall Plowing

Samuel Kootz的“信”引出很大反响,他倒是个有资格做这样发言的人。这个人从年轻时就喜欢绘画,一直关注艺术,一九三○他还写了本《美国现代绘画》,描述了当时的美国绘画——大萧条期间出现的乡土主义艺术。他的声音在一片一厢情愿的叫嚣声中,被《纽约时报》称为“炸弹”——打破了人们的幻觉,其效果是让人们开始真的去注意纽约画界发生了什么,不再只玩观念上的自欺了。呼应这篇文字,有一群人自命“炸弹群体”,一九四二年在纽约组织了一个展览,试着展示一下他们认为有创意的美国作品,但展览根本不成功。Samuel Kootz还被纽约的梅西大百货公司请去,在他们的橱窗里展示美国的现代艺术。被《纽约时报》评论说,展览上看不到有才华的作品……无论这些事情能有多少效果,但是能看出人们愿意对美国本身的现代艺术来做点什么了。显然Samuel Kootz的言论并不是要去打击美国艺术家,而是给出忠告,告诉他们解决问题的途径:必须走现代的,新的路。同时也告诉人们,美国这片土地上是有能量的,但是这些能量没有转化成艺术的形式。

美国人还意识到,美国艺术没有地位,也因为它没有市场。无论是在战前,在战时,哪怕欧洲艺术家已经落难到美国,美国已经做成了他们的恩主了,可艺术市场还是只认欧洲。“美国艺术家都看得到,在纽约卖画是被巴黎的画商经纪人统治的,他们会抓住任何一个机会让他们的美国客户别买美国艺术家的作品。从世纪初到现在为止,美国已经被狡猾的巴黎画商不停洗脑了四分之一个世纪之久,结果是那些毫无才华的作品,只要被巴黎艺术交易所提过,在美国才卖得好。那些画得又差又虚伪的东西,都比有才华的美国艺术家又诚实又好的作品容易卖得多。”①Forbes Watson, American Painting Today, Washington, D.C. : American Federation of Arts,1939,p.15.

[4]China has engaged in by far the world’s largest campaign to steal trade secrets.It has also pressured foreign companies for years to‘cooperate’with Chinese firms in developing and applying technology.(2018.3.23)

美国人挺想改变这个局面。

美国政府在巴黎沦陷以后,曾出面组织了一个“购买美国艺术周”的项目,即定期在美国不同城市开办艺术集市,吸引民众接触艺术,更要吸引普通大众能学着购买艺术作品,习惯把它们纳入家庭的开支。当然,政府这么做有其实际考虑:美国三十年代罗斯福“新政”中的一个重要设置“工程兴办署”(Works Progress Administration——简称WPA),通过“以工代赈”的方法,雇佣有劳力的失业者为政府兴建公共设施,其中也包括雇佣艺术家。WPA机构中为救济艺术家而设的“公共设施艺术项目”,成为世界上最大的艺术“雇主”,有将近5300个艺术家受雇,他们承担了全美国各地公共设施的装潢和美化,比如飞机场、火车站、邮电局、市政府、法院、学校这类场所。从一九三五年到一九四三年,这些人创作了近2500幅壁画、18000个雕塑,还有其他画作不计其数。积攒下的许多画作对政府而言几乎都是废物,不妨拿出来卖,如能就此培养起一个民间的艺术市场,艺术家或许就可以靠那个市场来养活自己,政府便能卸掉扛在肩上的这个包袱了。因此,这个计划等于是给取消WPA项目做铺垫。然而,到一九四二年美国参战之后,政府举办的这个“艺术周”也就结束。这个事情做得虎头蛇尾,遭人嘲笑。因当时有人统计,一个艺术家大概需要2000美元生活一年,开发这样的所谓市场,根本无法满足这个需要。换句话说,美国艺术家还是无法靠市场来养活自己。有画家这样描述道:“到现在为止,对美国普通人来说,让他们由兴趣去买一幅画超过他们对买车的兴趣,显然是不可能的——就像对一个海地农民一样不可能。我们要的价格完全不贵,哪怕是放到海地也不算贵。在全国各地的单个展览或者WPA组织的展览中,你可以发现成堆的油画和水彩画,售价在25-50美元之间。可是,谁要呢?其中还有些很多人看不懂、只画家自己才懂的抽象画。有些干脆只能算是猪下水;还有的是斧头镰刀那种枯燥的东西,三流的里维拉。”①Byron Browne, New York Times, 1940/8/11, sec.7, p.6.即便如此,这个事情的作用却也不可以完全抹杀,统计数据表明,这个项目在全国范围内共有32000个艺术家参与了1600个展览。这多少会刺激民众对艺术的注意吧。根据俄勒冈州的美术馆统计,那时,他们的参观人数从每天的75人,增加到了400人。

George Biddle 30年代参与WPA艺术家援助计划在画壁画

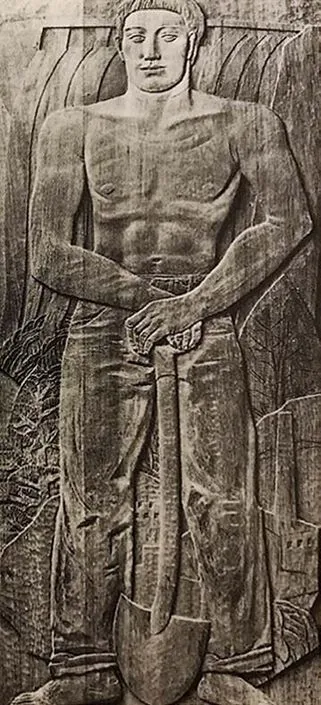

WPA艺术资助项目中艺术家创作的木版浮雕(William Zorach, Natural Resources and Man Power)

“我们的画廊”以及它的主人E女士

这样的努力在不同层面上进行着。政府开发普罗大众的市场,画廊则开发中产阶级的市场。开在纽约曼哈顿西13街的一家叫做“我们的画廊”(Our Gallery),殚思竭虑吸引美国人来买美国画家的画,这家私人画廊主竟想出把所办展览起名为“为了一千三百万人的艺术”,背后的意思是,通过调研发现,美国社会中有一千三百万人能够买车,买毛皮大衣,买电视……那么,这些人就有购买艺术品的能力。于是画廊估计着客户的消费能力,把展览品的价位定在600美金,而且可以每月50美金分期付款,一年付清。另一个展览起名为“为67%人口的艺术”,意思是,美国67%的成人是结了婚的,而夫妻双方选择画作时,各自的口味不同,无法统一,因此这个展览中的任何作品,允许买家先把画拿回家挂一阵子,等夫妻两人都觉得合适了再买下。这种推销艺术的方式,真是闻所未闻。这也是被逼出来的,因为让美国人关注并购买艺术,真的比欧洲难很多。比如一对底特律做地毯生意的年轻夫妇,发了财,到纽约去逛,被“我们的画廊”说服,一下子买下了四幅画。可是一出店门,夫妻两个立刻慌了,太太事后回忆说:“我俩出来了,回到街上,互相看着对方,简直不明白自己刚才做的事。”②Lindsay Pollock, The Girl with the Gallery, Public Affairs, New York, 2006 ,p.326.版本下同。

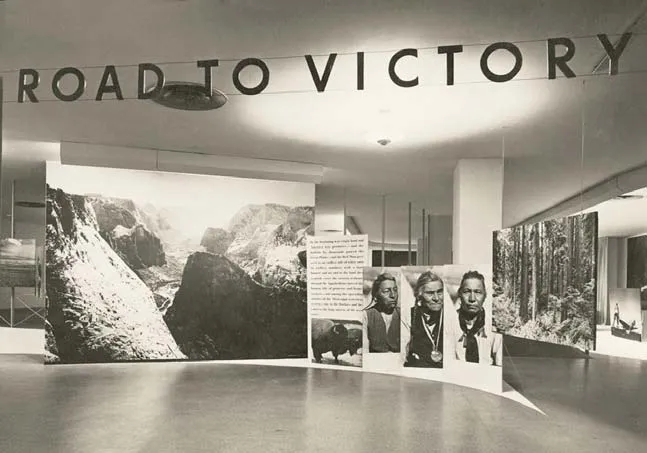

在高端层次上的努力是办美术馆。要提升美国人艺术品位,建立自己高水平的美术馆非常重要。纽约现代艺术馆由此而建,而且走精英路线,把目标锁定在推介梳理欧洲现代艺术的脉络,理由是,只有通过全面理解欧洲现代艺术,才能提升美国人的品位。但也因为此,现代艺术馆一直被人批评眼里只有欧洲,没有美国。现代艺术馆也做出姿态弥补。但在四十年代初,他们也无法看好美国人自己画的东西,只是在战争期间,配合政府用展览馆做了宣传活动。比如一九四二年六月,现代艺术馆做的“通向胜利之路”展,展览了美国著名摄影家Edward J. Steichen的摄影照片,并配着诗和文字。选用的照片是美国军队的雄壮军威,幸福的美国农民,满面笑容的美国工人。这个展览一扫美国大萧条时期的美国画面——愁眉苦脸的穷人、失业者,代之而起的是一个幸福自信的美国图像。这样的展览很受民众欢迎,有98000位参观者留言说,身为美国人是一种骄傲。这个展览获得了左翼右翼的一致叫好。不过,这种展览只是配合政治的宣传,纽约现代艺术馆真正关注美国自己的艺术,还要再晚一点,直到四十年代的后期,他们才开始力挺美国的抽象表现主义。(正是中情局与他们联手做“阴谋”之时。)

所有这些因素,无论大小,直接间接,肯定会帮助美国艺术积蓄自己的力量。有一个更加显著的推动因素是:大量欧洲艺术家在二战期间流亡美国。就地域上说,纽约不取代巴黎也得取代欧洲了,因为欧洲艺术家全挪到了美国的地面上办杂志、办展览、办教育、办活动、办派对……这些活动跟欧洲本土已经没有干系了,欧洲一些国家的边界甚至因战时而封锁。美国艺术一向存着心要从欧洲的牵连中独立出来,这次至少在地域上并通过战争之手实现了。

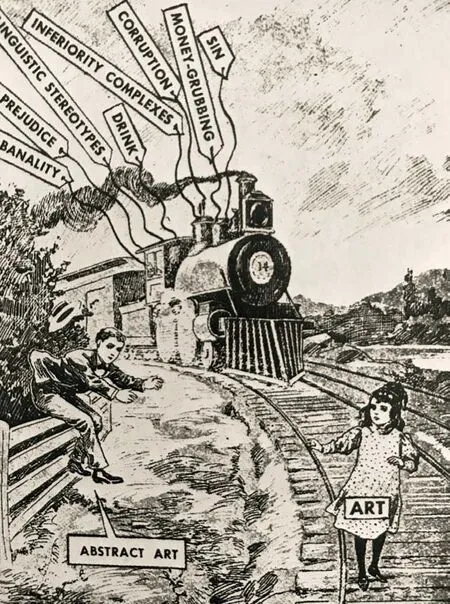

战争还直接提升了抽象画在美国的地位。法西斯势力横扫欧洲之际,整个西方文化都受到了践踏。美国报纸上用“蛮族”一词指称法西斯德国,媒体上充斥的漫画,是一只代表纳粹德国的大靴子或者一只张牙舞爪的大猩猩去踩踏象征文明文化的火炬的画面。尤其法西斯德国特别反对抽象艺术这种东西,这等于给了现代艺术一个在美国入场的机会。一方面,它可以拿来表示,“凡是敌人反对的我们就要拥护”;另一方面,如美国抽象画家Ad Reinhardt在《新闻周刊》上的一张漫画所表示的:抽象艺术能把美国艺术从各种争执和纠结中拯救出来。

二战后的几年,是抽象艺术在美国迅速发展的年头。美国画家Milton Brown一九四六年四月发在《艺术杂志》上的文章,生动地说明了这个情况:三年前他离开纽约去当兵打仗时,社会现实主义和国家主义的艺术覆盖了纽约的画廊美术馆,占据着市场。现在,那两种艺术几乎销声匿迹了。“我一回来吃惊地发现,当时仅仅像临时过客的那匹抽象主义黑马,现在踢开一切冲到前台来了。在每一条街上都证据确凿地显示今天的时尚是抽象。在三年前,这个趋势只是隐约被感到,现在则是淹没了整个舞台。画廊展出的很多抽象画家,我连听都没有听说过。”①Milton Brown, “After Three Years”, Magazine of Art, 1946/4, p.138.

纽约现代艺术馆配合政府做的“通向胜利之路”宣传展现场

美国艺术在三十年代暧昧不明摇摆不定的局面,在四十年代多少变得明朗了:美国艺术选择抽象,可以摆平很多方面的关系。当然首先,是摆脱国家主义的狭隘;然后是摆脱国际上的法西斯(后来是摆脱共产主义);同时它甚至能摆脱由中产阶级代表的资本主义的庸俗文化——格林伯格一九三九年发表的文章“前卫和庸俗”所以有名,就是把抽象艺术对于资本主义社会能产生的革命性说明白了:前卫艺术真正的重要功能是,将革命和资产阶级一起否定,寻找到一条提升精神之路。尤其重要的是,格林伯格逐渐建立起的现代艺术理论替美国抽象绘画挣到一份重要地位,即:被命名为“抽象表现主义”的美国抽象画正好完成了西方现代主义艺术发展过程中的最后一步,让绘画彻底达到了自己的纯粹性。格林伯格也因此成为现代艺术的旗手理论家,乃至成为艺术界一个权威的声音。在政治民主的理念上,抽象艺术又被视为是可以自己被解放而且去解放别人的最佳方式,与战后美国政治的主流理念一致。一九四八年的美国大选,提倡的口号是“新自由主义”,自由似乎成为最重要的价值。

至此,我们跟随美国社会政治的进程,对抽象艺术在美国的发展和生长环境,作了基本描述。似乎从各个方面看,美国抽象艺术本身的性质和它可以担负的使命,变得越来越清晰了。可是现实永远比我们以为的要复杂,抽象艺术在美国渐渐清晰起来的使命,正好与美国社会在一段特殊时期中刺激出的对现代派的普遍恨意,冲撞了。

Ad Reinhardt漫画

四、美国现代艺术遭遇的尴尬局面

让我们再次回到现实,进入美国冷战时期的历史。

战争结束,人们满心以为和平降临,幸福开始,而现实并非如此。首先,第三世界国家内继续内战不已(比如中国),其次,国际政治布局从法西斯和反法西斯两大阵营对立,马上转变为共产主义和资本主义两大阵营的对立了。这对立始于一九四五年二月的雅尔塔会议,英美苏三国领导在二战结束前夕会面讨论战后问题。到这时候罗斯福才发现,一九四三年,他们三国领导在德黑兰会议中决定美、英联军在法国开辟第二战场,然后美国将军火及各种战争物资源源不断地援助给斯大林,让苏联红军单独在东线发起进攻,结果到了一九四五年美国已经养壮了一只老虎。彼时苏军力量已经发展到能和美国平起平坐,有足够的实力独霸、主宰、支配东欧各国的领土与命运了。即使这样,在雅尔塔会议上,美英出于私利,又一次让斯大林赚了大便宜。这次会议的全称为《苏美英三国关于日本的协定》,英国为维护自己已经日薄西山的殖民帝国利益,美国则是为提早结束对日战争,在没有其他联盟国出席的情况下,不按照当时被占领国家的期望——要求战后被苏联“解放”的国家交由联合国代管,而是把他们留给了苏联。同时还在中国缺席的情况下,出卖中国的领土主权换取苏联对日宣战。原来,苏联作为一个共产主义国家,从建国那天起是受到西方国家敌视、孤立的,但借着反法西斯战争之机,苏联已经把势力迅速扩张到近东、中东、远东、非洲、南美……不光支配着东欧与东亚的所有战略利益,而且和昔日宿敌平起平坐。

这让美国不快而且紧张。一九四六年二月,接替了罗斯福的总统杜鲁门派了一名出身历史学者的官员George F. Kennan去苏联考察。他考察后从莫斯科发回美国国务院的电报,成为美国历史上一份著名的文件——“长电文”(Long Telegram),内容是苏联政治的实况:1.苏联认定他们将对资本主义永不停息地作战。2.苏联将把资本主义社会中的马克思分子们作为同盟者。3.苏联把其他国家的非共产党的左翼视为比资本主义更大的敌对势力。4.苏联国策的制定不来自民众意愿和经济现况,而是来自俄国根深蒂固的国家主义和领导的神经质。5.苏联的政体遮蔽了内部和外部清晰准确的局面。这份“长电文”几乎让美国人第一次看到苏联内部的情形,而且开始知道,苏联一直都视资本主义为社会主义的敌人,眼睛从不看客观全局,只盯着资本主义烂疮部分,他们是无法和资本主义国家结成任何联盟的。这份“长电文”很快成为美国政府制定冷战政策的主要依据。杜鲁门让自己的高级助理根据这电文做出一份详细的“美国对苏关系报告”。George F.Kennan也参与助战了这份报告,并且把自己写的部分独立成篇,起名为“苏联行事的根源”(The Sources of Soviet Conduct),于一九四七年一月送交美国国防部长,作为一份内部文件传阅,同时被《外交事务》杂志的编辑拿去发表出来,在社会上广泛流传,影响很大。于是,二战结束不久,新的敌意出现,对象就是苏联。

冷战格局的最终形成还因为,美国打算推出一项帮助欧洲复兴的“马歇尔计划”。战后的欧洲满目疮夷,许多著名的城市很惨,比如华沙和柏林,几乎成废墟,没成为废墟的城市也断壁残垣,不忍卒睹。欧洲别说着手重建这些城市,就连维持人们生活都有极大问题。交通运输已被战争严重破坏,物资无法流动运输,到处缺吃少穿。此外还要加上东西欧之间开始形成铁幕,导致西欧无法从东欧获得粮食进口,这个情况在德国尤为严重。当时负责经济事务的美国国务卿助理William L. Clayton在写给华盛顿的报告中说,德国人每天摄入的卡路里,完全不足以维持正常的健康状态,“数百万人正在慢慢饿死”。雪上加霜的是,一九四六至一九四七年冬天,欧洲又经历了罕见的酷寒,煤炭惊人短缺,德国有数百人直接被冻死。英国为了满足民用煤炭需求,甚至不得不停止全国的工业生产。即使没有政治的考虑,仅从人道主义出发,美国也应该对欧洲伸以援手。这就有了著名的“马歇尔计划”。

“马歇尔计划”的目的是帮助欧洲,但对美国也会产生利益。经济上,由于战后美国经济增长,经济长期的发展,需要依赖贸易、一切短缺的欧洲正是美国的市场。政治上,美国需要建立资本主义同盟。可是在战后,欧洲共产党势力明显增长,因他们在反战期间起的作用很大,所以在战后的选举中取得了普遍性成功。在法国,共产党甚至一度成为议会的第一大党,这让美国感到紧张。就是为遏制共产党势力的扩张,落实“马歇尔计划”也显得非常重要。美国总统杜鲁门一九四七年三月十二日在国会两院发表讲话,“游说”两党议员投票通过“马歇尔计划”,却一时未果。其中一个原因是,美苏在战时建立的联盟关系还未结束,“马歇尔计划”的第一个版本中甚至把苏联及其在东欧的卫星国也都放在援助的范围内,当然是有条件的:苏联必须进行政治改革,并允许西方势力进入苏联的势力范围,这等于意味着要让苏联“变色”。斯大林在开始还对该计划表示了“谨慎的兴趣”,一听这个条件之后,马上闪了。跟着,苏联的那些“卫星国”也一起“闪”了——他们不得不闪。比如,捷克斯洛伐克希望加入“马歇尔计划”,派人参与开会,苏联知道之后,把捷克外长叫到莫斯科,被斯大林一顿痛骂。后来“马歇尔计划”把援助对象修改为西欧诸国,国会通过的可能性也提高了。而苏联也因此有所对应,也做了一个援助计划,笼络周边的卫星国,保护自己的势力范围。

即便如此,“马歇尔计划”还是很难获美国国会批准——谁肯拿出大把的钱去帮别人呢。就在美国政治家们和民众还在摇摆时,还是现实进场帮忙了。当时共产主义势力开始有力地渗透到了希腊和土耳其,甚至爱尔兰。苏联对欧洲的干预越来越明显。二月二十五日,捷克总统在共产党的压势下,把社会民主党派的部长解职,替换成共产党的部长,让共产党的势力进入了内阁。几个星期后,芬兰加入了俄国阵营。三月,捷克著名的社会民主党代表人物Jan Masaryk被暗杀。国际形势骤然紧张。杜鲁门和马歇尔不停地提醒美国人,苏联的举动已经开始威胁世界和平了。一九四八年三月十七日,杜鲁门发表对全国的广播讲话,谴责苏联的外交政策,敦促国会尽快通过马歇尔援欧计划,可以遏制苏联的扩张。对于国内,杜鲁门表示要支持大规模的军事集训,要让每个美国人学会如何在战争中生存。这些事情改变了国会和民众对欧洲救援计划的冷漠之心,他们现在得重新换一个立场来考虑这件事了。马歇尔在加州做的演讲中,把苏联的外交政策等同于纳粹在一九三九年的扩张政策。美国的军事委员会提出了好几项国防部的计划,增加兵源和物资储备。《纽约时报》披露:俄国潜艇正开往美国西海岸水域。《华盛顿邮报》称,华府现在不再是战后的气氛了,而可以直率地说是进入了一种战前的气氛。在一九四八年三月的民意测验中有73%的人认为在最近的二十来年中会有发生战争的可能。而一九四六年的测验只到41%。到这种时候,任何事情与共产党有关联,都被视为是危险的。

在紧张的战争气氛压力下,一九四八年四月美国国会终于通过了“马歇尔计划”,这个计划设施了四年时间,对欧洲的援助金额达130亿美元,相当于现在的1300亿美元。

这段历史对于我们所论述内容的相关处是,“马歇尔计划”对美国政治标志两件大事:一,两大敌对阵营形成。二,援助导致了欧洲更加依赖美国,确定了美国在西方国家中的领导者的地位。到了这里,就可以进入我们“故事”的核心部分了:这两件大事刺激着美国要在方方面面做得像一个领头人,展示美国实力,稳住世界局势。在这其中,美国的经济,美国先进的工业化,都已经处于前沿,不成问题,问题是要充实艺术这个弱项。正如美国当时的国务卿助理William Benton所说,我们需要“对那些把美国只想成是一个物质化国家的外国人表明,这个国家不光有出色的科学家,工程师,同时也有具备创造力的艺术家”。①Gary O. Larson,The Reluctant Patron-The United States Government and the Arts,1943-1965, University of Pennsylvania Press, Philadelphia,1983,p.24.版本下同。

这是一件冠冕堂皇的政治任务,也涉及全美国人民稳定、安全、强大的共同利益。然而吊诡的是,具有美国特色的一批新抽象艺术(抽象表现主义)却在政治上和反苏反共的主流撞了车。

一九四六至一九四七年是美国政治形势转变的关键时期,政府宣传的苏联威胁,在社会上转化成对国内共产党和亲近共分子的恐惧。一九四六年七月,《生活》杂志上发表Arthur Schlesinger, Jr.的文章,直接攻击美国的共产党根本就是苏联的走狗。在战时,美国共产党在议会中尚有一席之地,现在国会则要把他们清除出去。杜鲁门在一九四七年三月向国会发表一个提案:禁止一切颠覆势力对政府的渗透。美国劳工部“出于国家安全考虑”,把美国的共产党分子从政府的工作岗位上剔除。美国司法部列出一份颠覆分子名单,公布于众,所有那些有反对美国政府倾向的俱乐部、组织、学会等都在名单上。爱国主义在民众中成为一种公众道德,爱国的具体表现就是抵制敌对政治势力,支持民主,任何亲近敌对势力有害民主的人,就是不爱国。美国教育部把国家安全作为对青少年的主要教育内容:“在所有的需要中,通过教育强化国家安全,是唯一最重要的教育前沿阵地。”②Serge Guilbaut, How New York Stole the Idea of Modern Art, p.147.一九四七年美国的教师协会(AFT)年会的题目就是“为国家和世界的安全强化教育”。他们选择教科书的内容,也必须是符合“民主成长”的内容。

这就是美国政府着手开始资助前卫抽象艺术时的政治背景。

起先没人知道这个“背景”的力量有多厉害。美国政府只管一件接一件做该做的事。好,现在冷战开始,要把文化作为“炮弹”往外“发射”了,因为苏联已经做到前面去了。早在三十年代苏联与欧洲结盟之际,他们就已经通过在欧洲设立豪华的办事处,主持开世界文化大会,送展览出国,竭力用文化替自己做宣传了。那么,赶紧拿出自己的文化形象来为美国造势成为当务之急,艺术在其中尤其重要。可是选什么样的艺术来代表美国呢?因为美国在艺术上不及苏联的艺术具备风格和观念的统一。但这可并没有把政府难住——交给懂行的人去办呗。于是,美国国务院在一九四六年指派了一位过去担任过明尼阿波勒斯艺术中心副主任的官员戴维德森(J. LeRoy Davidson)负责此事,组织一个“前进中的美国艺术”展。此前,戴维德森已经办了两个展览,一个叫“美国工业界赞助的艺术”,一举两得地展示美国的两面,工业和艺术。展品都借自美国工业界的巨头们(他们的私人收藏相当可观)。另一个展览是应埃及之邀,送美国绘画去参加开罗的国际艺术大展。展览也做得顺利,戴维德森继续从那批工业巨头的收藏中选出一个“1800年以来六十位美国人”展。接下来要办的“前进中的美国艺术”展,国务院打算做成巡回展,送到欧洲和南美洲两地,用五年时间来好好地宣传一下美国的艺术。为此,国务院还特别拨款叫戴维德森直接买下一批画来做巡回展,理由很实际:长期向收藏者借用作品,租金很高,买下作品,一劳永逸,而且也能成为政府收藏。

戴维德森是个懂艺术的人,知道美国学院派或者乡土写实派的作品太过保守,不合适拿出来作为美国的新形象,他打算“通过用美国现代艺术的样本,来反击苏联的攻击:把美国说成只是个物质主义的国家,有的不过是遍地的洗衣机和闪亮的比克轿车”。③Lindsay Pollock, The Girl with the Gallery, p.319.因此他用国务院专款4.9万美元买下的79件作品,基本是前卫派的抽象或者半抽象的画作,选的艺术家有John Marin,Max Weber, Stuart Davis, Ben Shahn, Byron Browne,Phillip Evergood, Philip Guston, Georgia O’Keeffe, Jack Levine, Charles Sheeler等人。在一九四六年秋天,这个展览先在纽约大都会美术馆对美国公众展出,反映还不错,有一些赞扬声,认为美国政府总算肯对艺术投以关注(与欧洲国家比,美国政府对艺术的不关注不过问是很出名的),并肯出手支持现代艺术了。还有人因此开心道:“世风终于转了:如今世界各地都急着想看看美国的艺术,她已经不再被看成是一个被巴黎过继的穷孩子了。”④同上,p.319。

不料,反对声音的声音开始出现,而且声浪渐高。Gary O. Larson在他的《勉强的赞助人——美国政府和艺术,1943-1965》一书中这样告诉我们:“还真不知道是谁先开始对‘前进中的美国艺术’展发难的,但这竟酿成了这一年艺术界最厉害的一个争议。就像国务院设了WPA项目后备受攻击一样,现在国务院又成了个受到各方面攻击的受气包——有来自共和党议员们的攻击(他们多热衷于去挑民主党在执政上的毛病。译者注);有来自保守媒体的,他们成天盯着政府可能的靡费;有来自反对现代艺术的学院派画家的;还有干脆是来自那些政府没有买他们作品的心怀不满的画家们。”①Gary O. Larson, The Reluctant Patron-The United States Government and the Arts,1943-1965, p.26.

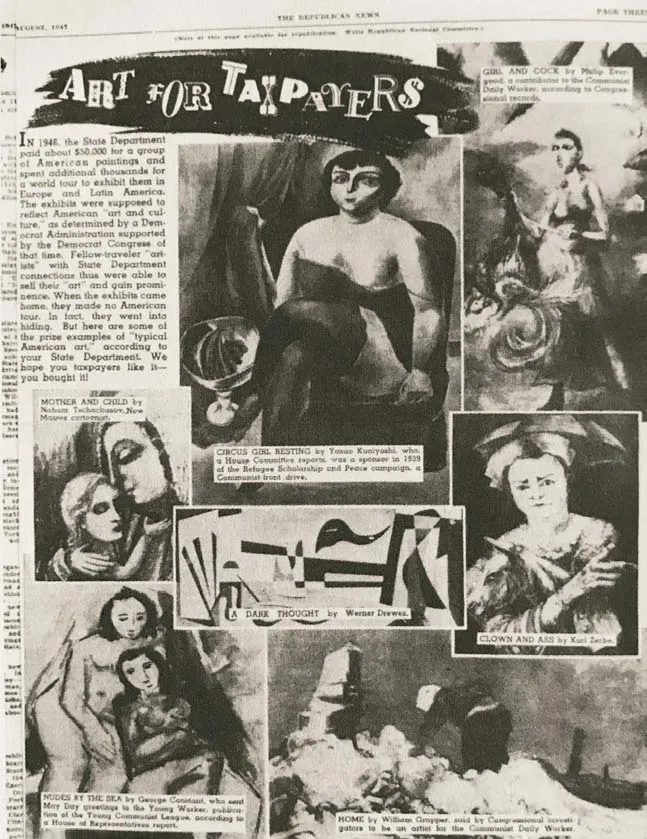

代表学院派保守势力的“美国职业艺术家团”开始闹得最欢,他们当然不喜欢看到现代派得势啦。他们不停地给国务院写信抗议,并在杂志上公开发表出来。他们指责国务院办了个一边倒的展览,那些所谓现代派,不过就是美国艺术中一个小小的流派而已,怎么竟能拿出去代表美国的艺术形象呢?这根本就是拿一小撮人的作品制造艺术中的垄断。他们自己写信不算,还串联其他保守艺术团体一起发难,比如国家设计学院、美术联盟、插图画家协会、自治艺术会社……他们全讨厌现代艺术,当然一呼百应,连篇累牍地给国务院和国会写信,吵得国会上下全都知道了。媒体上用“纳税人的钱买来的艺术”做题目,对面积越来越大的“众怒”火上浇油。

在这样汹涌的国内舆论前,批评的声音终于从最高层传了出来,总统杜鲁门表态否认了“前进中的美国艺术”,否认那些抽象画可以被算作美国“所谓的现代艺术”,它们仅仅只是“一群脑残的懒汉们吹的牛皮”,“如果这能叫艺术,我就该算是个蛮子了”。②Lindsay Pollock, The Girl with the Gallery,p.321-322.总统杜鲁门这么说话,实是暗示自己是个懂艺术的人。因为他在任职白宫期间,习惯早起,在华盛顿整个城市醒来之前,这位勤勉的总统已经散步到距离白宫不太远的华盛顿国家美术馆门口,有指定好的门卫会一早等在那里替总统开门,让他面对历史名作进行早餐前的漫步。他常常会在日记里记下他观画的体会,比如在一九四八年的某一天,他在看了德国十六世纪的荷尔拜因、荷兰十七世纪伦勃朗作品之后,在日记中这样写道:“在看了这些完美的作品再去想想那些糟糕懒惰的现代派们,倒是不失愉悦的一件事。这等于是把耶稣和列宁在作比较。”③Harry S.Truman, Off the Record: The Private Papers of Harry S.Truman,edited by Robert H. Ferrell, New York: Harper and Row, 1980, p.129.

事情闹到这个程度,美国国务院只能举手投降了。一九四七年一月国务卿马歇尔在对众议院拨款委员会作报告时承认说:“对于这件事已经收到了各方面的提醒。到现在为止我至少已经收到了50到100封谈这个事情的信,我已经跟总统在不同场合口头讨论过这件事。”马歇尔对众议院拨款委员会示意,眼下这个展览正在海地和葡萄牙两地举行,一俟结束,就会考虑取消撤回。可是拨款委员会的人依然不依不饶,担任委员会主席的Karl Stefan甚至带了一张抽象画去咨询现场,一直问到国务卿助理的鼻子底下:这幅画画了什么?助理答,我可说不出来。又问:我拿远一点,你能看出是什么吗?助理答:主席先生,我甚至都不敢冒险去猜。再问:你为它付了多少钱?你付了700美金,却不知道它画了什么,对吧?!④Gary O. Larson, The Reluctant Patron-The United States Government and the Arts,1943-1965,p.27.到了这个份上,国务卿也好,他的助理也好,恐怕也只有鼻尖冒汗的份了。

美国媒体反对“前进中的美国艺术”展,标题为“纳税人的钱来买的艺术”

五月份,众议院拨款委员会在正式否决国务院拨款支持艺术的文件中这样写道:“这个项目已经收到了成千上百封抗议信……如果我们送展览出国是为了影响人们,我们要影响的是应该是普通大众,而不是艺术领地里的一小撮人。”就此,国务院出国办展的申请款项被众议院拨款委员会取消。⑤同上,p.28。

于是,“前进中的美国艺术”被撤回,组织者戴维德森被解职。国务卿马歇尔下令,为展览买下的所有画作在一九四八年一月拍卖,希望至少能把花出去的钱再收回来,结束这件叫国务院丢脸的事情。但拍卖的结果并不如愿。一方面舆论已经搞臭了这批现代艺术,另一方面美国法律规定,凡政府机构和退伍军人机构来买政府所拍的东西,会有百分之五的折扣,结果,阿拉巴马州的Auburn大学在享受折扣之后花了21453美元买下了36幅画。奥克拉荷马州立大学买下了另外36件作品,价格便宜得惊人。不少作品价格落到了100美元,50美元,甚至30美元。这次拍卖让这两所南部不起眼的大学一下子获得了如今相当有价值的美国现代艺术藏品,他们成了这个丑闻中的获益者。

John Marin, Buoy

Stuart Davis, Mural (Radio City Men's Lounge Mural: Men without Women)

然而,展览撤回之后事情并没有结束。因为有政治家把抽象绘画及创作者和敌对势力联系起来了。这一来事情的严重性就远远超出先前抱怨的“风格上的一边倒”、“艺术上的垄断”或者“脑残的懒汉们”那种问题了。首先是共和党议员Fred Busbey向国会发了一篇关于艺术的咨文(其后陆续有续篇跟进,把这个话题一直延续到50年代)。他除了指责国务院组织的展览是“美国的耻辱”,是被“共产分子影响”了,是“花了纳税人的钱,却在国外做有损美国的事”之外,最厉害的一棒是:“有记录显示,45位参展艺术家中有20位受过共产主义影响,其中有些和革命组织有直接的联系。”①Gary O. Larson, The Reluctant Patron-The United States Government and the Arts,1943-1965,p.29。这等于把美国现代艺术穿上了佩有“共产党”红字的背心。

国会中另一位来自密苏里州的共和党议员George Dondero对抽象艺术的攻击甚至显得有相当的想象力:“所有的现代艺术都是共产主义气味的……立体派的目的是通过设计的扭曲走形来作破坏;未来派是用机器的神话来作破坏……达达通过散布荒谬来作破坏。表现主义是通过原始和不正常来作破坏;抽象派是通过在头脑里引起风暴似的混乱来作破坏……超现实主义是通过否定正常理性来作破坏。”②George Dondero, quoted in William Hauptman, ”the Suppression of Art in the McCarthy Decade”, Art Forum, 1973/9.

来自媒体的更具“创意”的说法是:“那些头号现代派的艺术家们无意中已经成为克里姆林宫使用的工具”,或者,“抽象画实际是秘密的地图,直指美国的防御部署”,“现代艺术根本就是间谍用的一种手段,如果你知道怎么读懂它们,那些抽象画就会揭示出美国防御中的某些薄弱之点和胡佛大坝那种重要的国家设施”。③Frances Stonor Saunders, The Cultural Cold War, The New Press, New York,1999, p.253.版本下同。

这种思路和言论不可笑,是动真格的。众议院非美活动调查委员会在一九四八年与联邦法院联手起诉逮捕美国共产党12位领袖。司法部在一九四八年受理了一起美国摄影协会的案件,这个协会成员中的103人被指控为思想危险分子,他们要请律师设法辩护才可以过关。一九四七年好莱坞有300多名电影界人士受到亲共罪名的牵连,十数名导演和剧作家直接被国会传证,到听证会上去洗涮自己的“共产分子”之嫌。Jane De Hart Mathews在他的“美国冷战时期的艺术和政治”一文中告诉我们,那时美国政治对艺术上确定的三个“反对”是:1.反对左翼的有涉社会评价的那些写实艺术。2.反对那些有政治嫌疑的艺术家。3.反对有共产党阴谋的所谓“现代艺术”。④Jane De Hart Mathews, “Art and Politics in Cold War America”, American Historical Review, vol.81/4, 1976/10, 762-77.国务院对全国下达了一个命令:“以后任何参加或追随共产党的艺术家不得参加任何政府资助的艺术巡展。凡有反美国性质的前卫艺术,从现在起将不能进入任何政府的行为。”⑤同上。

此后,任何展览,特别是其中包括现代艺术的展览,都会招致人们——政治家或普通民众——严厉的挑剔和把关。我们不妨看看下面的例子。

一九四九年,纽约现代艺术馆在纽约州的一家海军医院做了个“犒军”的艺术展览,题为“轮子上的画廊”(Gallery–on-Wheels),国会议员 George Dondero 看了之后,马上对国会发出警告:各位睁大眼睛,一九四七年容忍激进艺术的事件尚未停止!参加这展览的17人中,有15个属于激进分子,这15人中,又有9人正是“前进中的美国艺术展”参加者。这说明“炮制这种艺术的人一刻也没有放弃过把手伸进国家的款项中,同时也伸进私人慈善家那里(指纽约现代艺术馆。译者注),然后让自己继续生长”。这个事想想都叫人不安,“这些激进分子在两周之久的时间里,在这个重要的海军医院中,对躲都躲不开这些东西的观众们直接传播他们的理论,这对他们无疑是碰上了一个大好机会,不光是可以做宣传,甚至可以做间谍——如果他们想这么做的话”。有议员对他的耸人听闻多少有点异议,问,是否其中只是一两件作品不合适而已?George Dondero警惕性更高地回答:“我们一向无视这样的事实,共产主义是一条剧毒的蛇,它能伤到各个领域内真正的民主、政治、社会、经济、科学、文化。”他还援引美国共产党主席 William Z. Foster发表在《新大众》(New Masses)文章中的话“要用艺术‘作为阶级斗争的武器’”作为自己言论的依据。⑥此段中的引文均来自GaryO. Larson, The Reluctant Patron-The United States Government and the Arts,1943-1965, p.27-28。

真正说来,美国很多前卫艺术家的左翼立场发生在三十年代,如前面介绍,美国很多文化人和艺术家到四十年代已经放弃这个立场了。他们更愿意独立于任何政治派别,尤其要脱离任何政治的羁绊。可是在那样的政治气候中,国会的政治家们根本不会有时间去分辨对错,同时抽象画的难懂也遭人讨厌。George Dondero这种言论封住了国会中很多人的口。他却因为对现代艺术的“上纲上线”之功,在一九五七年还获得了“美国职业艺术家团”(AAPL)颁发的金质奖,表彰他“不懈地揭露在艺术中的共产主义倾向”。

到了五十年代,这样的形势没有改变。一九五六年由美国新闻署出面与一家《体育插图》杂志(Sports Illustrated)联手做一个“艺术中的体育”展,分别在波士顿美术馆和华盛顿的一家画廊(Corcoran Gallery)展览,然后将作为美国艺术展送一九五六年澳洲举办的奥运会。偏有一位喜欢艺术的德克萨斯州房地产商人好事,自己掏腰包安排这个展览到达拉斯美术馆去展览一段时间,立刻节外生枝。展览一开幕马上受到一个民间组织“达拉斯爱国协会”者的抵制。这些爱国的市民们指控说,这个展览中有四个画家涉嫌为共产分子。达拉斯美术馆的理事会立刻慌了,忙联系画展的组织者出面正式澄清。《体育插图》杂志只能去请了律师出具正式的法律文件,证明那几个受指控的画家既不在政府“颠覆活动控制委员会”的赤色分子名单上(凡上了名单的人都需要经过15个月的传证来洗刷自己),也不在众议院“非美活动调查委员会”的共产分子名单上。但这样一闹之后,美国新闻署已经不敢把这个展览作为奥运会期间的美国艺术展送出去了。①Lindsay Pollock, The Girl with the Gallery, p.342-343.

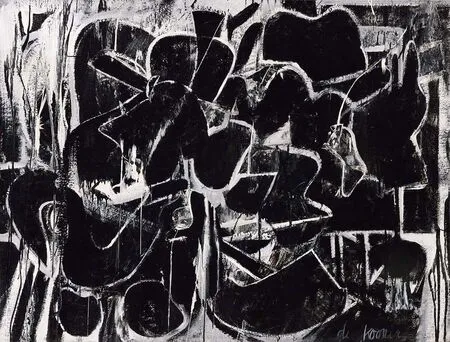

一九五九年,美国政府又一次要送艺术出国门,那是美国和苏联之间的一个官方文化交换活动,谁也不能来随便阻止。苏联送到纽约市议会中心的展览,几乎是打造出了一个微缩的莫斯科。美国人研究后决定,把展览主题放在呈现美国普通人生活上,他们把展览做成一条仿制的街道,场地就在离克里姆林宫不远的一个公园里。政府委托加州一位很著名的家具设计师收集整理了一套幻灯片,每12分钟放映2200张,用密集的形象向苏联人展示美国人民的幸福生活。当然,展览中除了有现代化的住宅、摩登家具和闪亮的轿车之外,一定不能缺了精神产品——艺术。“经历所有这些自1940年代起政府支持的艺术展而弄到惹火烧身之后,叫人大跌眼镜的是,政府居然又一次要染指送艺术出国门的事情了。”②同上,p.343-344。(恐怕连读者都要替美国政府捏一把汗吧。)当然,美国政府又不是呆子,这次可做得非常非常小心了,一下子起用四个策展人,而且名单都拿去让总统艾森豪威尔批准后才执行。其中两位代表保守派,两位代表前卫派,公平无欺。Franklin C. Watkins是学院派大本营宾夕法尼亚美术学院院长,Henry R.Hope是印第安纳大学美术学院院长,这是保守派;另外Theodore Roszak是抽象雕塑家,Lyoyd Goodrich是温特尼美术馆的主任,是前卫派。四位策展人挑选了五十幅画,三十件雕塑。参展作品从一九二○年代的写实作品到“抽象表现主义”画家波洛克、德库宁、罗斯科、马瑟韦尔的画。在一九五九年五月三十日星期六,报纸上公布了入选作品的两天后,周一,这些作品迅速装箱海运苏联,时间短得让反对派来不及下手做任何事。

全力攻击现代艺术的国会议员George Dondero

可是该来的还是来了,报纸上公布展品的第四天(作品上路后的两天),众议院非美活动调查委员会发难了,指称这个展览是反美的。这个委员会的主席Francis E. Walter宣布说,在入选的67名艺术家中,有34人有涉及共产党组织的记录,其中22人是铁杆的共产分子,他能拿出最少465份文件来证明这一点。他还说,民众已经纷纷给他写信了,对这个展览的选择大为愤怒,他要求把这些人从展览中剔除。

保守的艺术家当然也积极参与攻击,学院派的写实雕塑家Wheeler Williams也是“美国职业艺术家团”的主席,指责其中那些亲共分子说:“这些人想要的就是摧毁我们文化的各个方面;如果他们想摧毁我们对上帝的信念,摧毁对美,对文化的传承,包括艺术文学音乐等方面的信念,他们不必用上氢弹就可以做到了。”他也呼吁提议撤回展览。①Lindsay Pollock, The Girl with the Gallery, p.347-348。

艾森豪威尔总统只能站出来为此事表态了。他承认自己并不很喜欢所选的作品,也责怪了四人组的评委们对普通美国人的趣味缺乏理解。“也许应该有一两个像我们这样的人在那里把关,我们虽然不很知道艺术是怎么回事,但是我们知道自己喜欢什么,美国喜欢什么——无论美国喜欢的是什么,就应该被展示出来。”他还挑出Jack Levine参展的一幅画《欢迎回家》,指说入选的这种作品根本就像是张漫画,而不是艺术。不过总统表示,这次他不打算干涉太多,“我可不想对那些已经运出去的艺术做个检察官”。于是决定,那些运走的作品就不再追回了,但总统要求另选些作品添进去。在展览开幕的前三天,26件临时添加的作品用飞机运去了莫斯科。选的都是美国十八、十九世纪的画作,包括十八世纪美国画家斯图亚特(Gilbert Stuart)那张著名的华盛顿像。艾森豪威尔甚至把自己收藏的一幅十九世纪美国写实画家画的死鸭子,也出借给了这个展览。②同上,p.348-349。

派去布展的E女士,是一位在纽约经营现代艺术画廊若干年的内行,又是俄国移民的后代,连她也受到了牵连。她在美国的画廊接到不止一个威胁电话,她紧张得从苏联直接打电话给纽约警察局,要求他们保护她在美国的家。而她到达了莫斯科之后,遭到的不是苏联人的盘查,而是派去那里的美国官员的盘查。她感觉那些人对她的态度简直拿她当苏联雇的间谍了,他们显然很不喜欢她这种人——经营现代艺术画廊,支持现代艺术,当然,她还是俄国移民。

艾森豪威尔总统批评的Jack Levine 《欢迎回家》

顺便知道一下那个展览现场的情况,倒也不失趣味。在美国似乎每个人都在关心甚至插手过问的艺术展览,其实被送到苏联后,没人在意它们,那些装箱的作品一直搁在普希金美术馆,只在开展前一天才挂出去。E女士大汗淋漓地跑到举办美国展览的公园里,问了好几个在路边卖糖果的小摊和卖冰激凌的小贩之后,才好不容易在公园深处找到了圆顶的展馆。展览的内容很多,涉及美国生活的方方面面,还包括空间探索、核能运用、计算机开发……艺术展被安排在一个4千英尺长的玻璃顶房子里。E女士看了不快,一看就知道这样安排的人根本是外行,阳光直射的场所不易于展览画作。但是也顾不得许多了,她匆忙指挥着工人们把作品在空间里挂起来。最后,E女士一圈看下来,心里觉得还行,展览虽是个杂拌儿,各种时期、各种不相干的作品搁在一起,倒也能体现美国文化的多样性。头一天预展,当时的美国副总统尼克松陪着苏联总理赫鲁晓夫参观。E女士站在人群里看他们喝着美国的可乐,研究一栋民居的复制品,再细看美国的洗衣机。尼克松朝赫鲁晓夫说道,这种一万四千美元房子,是美国一个普通公民完全可以支付的。赫鲁晓夫马上不客气地回他,你们美国人觉得苏联人会对这些东西就很吃惊吗……事实是,我们不缺新房子,而在我们的新房子里,所有的这些设备都有。(他的话立刻被在场的美国三个电视台播放给全美国。)尼克松见话不投机,就很机智地转移话题说:“你不觉得我们来谈谈洗衣服的机器,不比谈论战争的机器,比如火箭什么的更好吗?这才是你们想要做的竞争吧,对不对?”E女士等在人堆里,特别期待着要看那两位重要人物进入艺术展区后会有什么反应。结果,她吃惊地看到,在记者簇拥下,尼克松带着赫鲁晓夫目不斜视,直穿过艺术展区,那块区域对于他们只是一条通道而已。

不过苏联民众对于艺术的态度没有让E女士失望。第二天展览对公众开放时,艺术展区内挤得水泄不通。参观的人数每天达到两万。E女士看到,苏联观众的反应和美国人差不多,他们喜欢写实画家怀斯(Andrew Wyeth)的《儿童医生》那样的作品,对于波洛克的抽象“滴画”感到摸不着头脑。苏联的批评家对于抽象艺术,与美国政治家的立场完全一样,他们都不喜欢现代艺术。

……

总之,美国政府出面支持艺术,弄成了这副局面,纠结可笑得叫美国人自己都不懂:“它们原本是打算拿来做成反共产主义武器的,却先在自己国内被攻击为共产主义的武器。”①Gary O. Larson, The Reluctant Patron-The United States Government and the Arts,1943-1965,p.59.就连他们的对头苏联,对此也一样不懂,E女士在莫斯科看到苏联人在报纸上这样发问:“他们是在害怕,给我们送来了这些抽象画,这些现代艺术,意味着他们就会归顺我们的共产主义了吗?”②Lindsay Pollock, The Girl with the Gallery, p.349.

1959年在莫斯科的美国国家展览中的艺术厅,墙上是波洛克的名为“教堂”的抽象画

这种现实导致的结果是,由于舆论的压力,由于美国三权分治政治体系的操作方式,国会对政府机构所花的钱仔细把关检查,让美国政府能做的对外文化交流变得及其有限,范围小到只能派一些少数专家学者出去,做一些小圈子里的交流活动了。国务卿助理Edward W. Barrett在一九五一年十一月的一次会议上说,美国在“文化战争”中已经输给了苏联。苏联仅在一九五○年一年中,送出国的运动员、科学家、作家、艺术家、音乐家、舞蹈者共计有39000人。仅对法国一处,苏联在一年中花去的文化外交费用就高达1.5亿美元①Edward W. Barrett1951年11月14日在the Institute of International Education主办的会议上的发言,发言稿发表在New York Times,1951/11/15,p.12。。一九五五年,政府专管文化外交的部门American National Theatre and Academy给政府报告中披露的数字是:在两年时间中,苏联用于文化外交的钱超过20亿美元,大大超过了美国。而美国政府在一年中的花费只到250万美元。②Gary O. Larson, The Reluctant Patron-The United States Government and the Arts,1943-1965,p.111.

马瑟韦尔 Elegy to the Spanish Republic

美国的一些有识之士对国会抵制现代艺术非常愤怒,一方面,政府部门中不断有人向国会提案,要求改变政策,增加开支,“我们在这个区域内的费用断不可少过苏联,否则我们会把自己的内衣都输掉的”。③同上,p.112.另一方面的反对力量来自民间,一批支持现代艺术的画廊主、策展人、评论家,以及他们所支持的艺术家……有上百人之数,在一九四七年五月在纽约的首都酒店(Hotel Capital)开了抗议会,反对来自社会上这种反现代艺术的势力。他们指责说,这些人这样遏制现代艺术,才真的是共产势力的典型做法。有三家支持现代艺术的美术馆:纽约现代艺术馆、温特尼美术馆、波士顿当代艺术学院联名发表抗议:

我们抗议这种用政治的和道德的手段来压制现代艺术的做法。这叫人会想到纳粹德国压制现代艺术用的“堕落”“布尔什维克”“反国家”“反德国”等词;会想到苏联压制现代艺术所用的“形式主义”“资产阶级”“主观性”“无政府”和“反俄国”等词……我们相信,现在我们迫切需要的是对于我们时代的艺术客观、开放的态度,需要的是对于创造力和艺术家真实感受的认可。④Lindsay Pollock, The Girl with the Gallery, p.324.

著名的左翼杂志Partisan Review编辑Dwight Macdonald在文章中批评道:这些玩政治的人“一方面标榜美国的民主,另一方面,他们对艺术的攻击实际采取的是专制主义做法。当苏联以及欧洲大部分国家都在说美国是文化沙漠时,而美国国会的做法却正好等于去证实这一点”。①Frances Stonor Saunders, The Cultural Cold War, p.257.

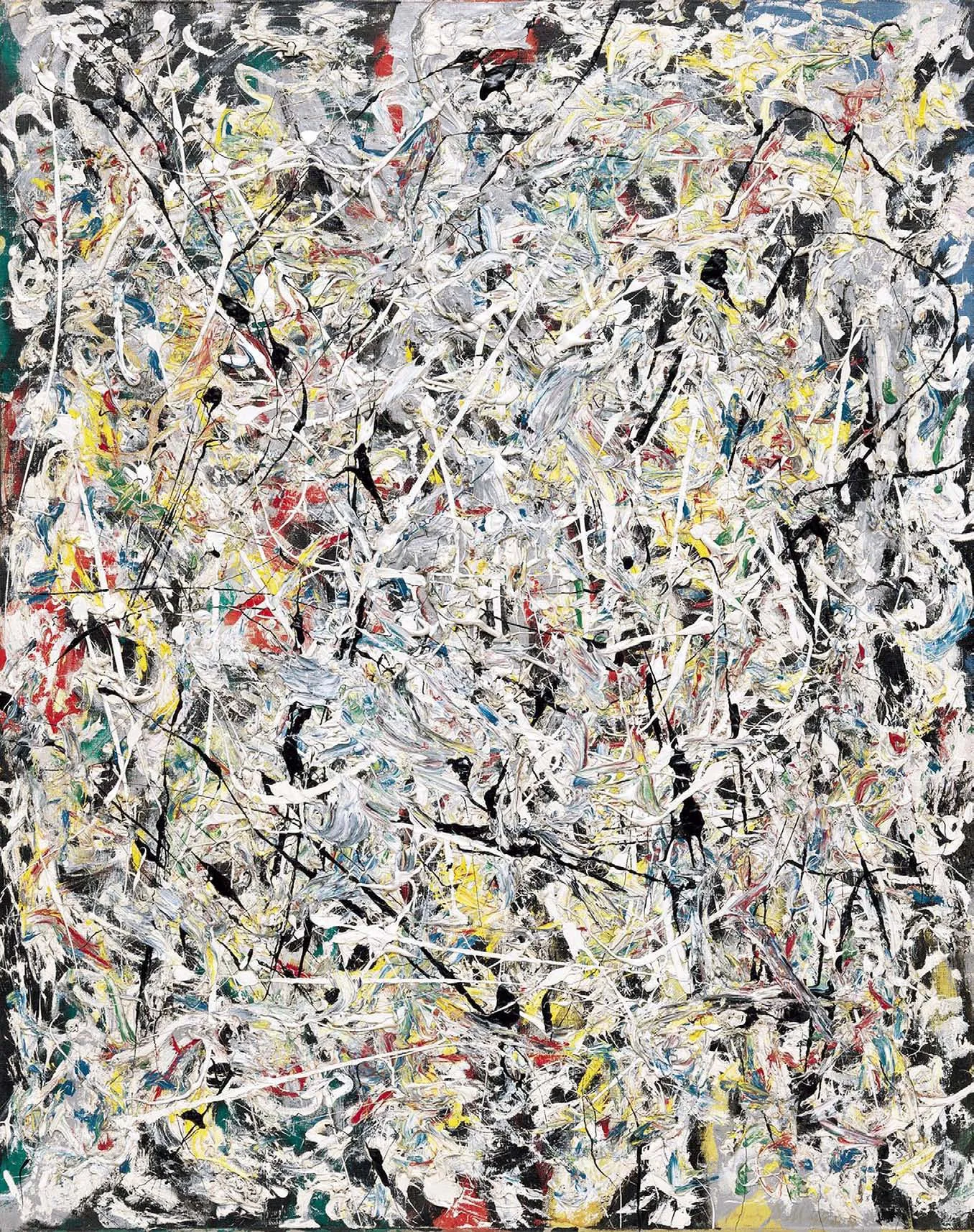

波洛克 white light

德库宁 Painting

罗斯科 No.37/No.19 (Slate Blue and Brown on Plum)

就连桑德斯也在《文化冷战》一书中叹道:美国的情况就是这样尴尬和矛盾,政治家和民众他们基本没有时间去跟随艺术发展的进程,去弄懂艺术进化的内部逻辑。多数人只依照自己的习惯,非常不喜欢现代派而反对它。懂的人却看出,抽象表现主义体现的是自由的观念和自由的创作方式,它们代表的自由状态正可以和苏联的现实主义叫板,而且这些正是苏联抵制和憎恨的东西啊。

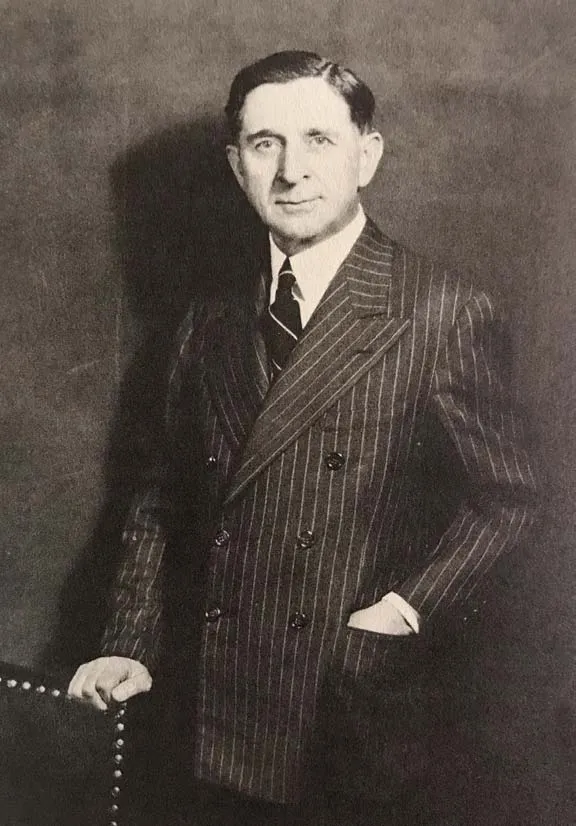

Tom Braden, CIA“阴谋”支持抽象艺术的主要官员

结论

至此,我们已经把美国在那个时期发生的事件基本考察了一遍,终于到达了桑德斯所揭露“阴谋”前:那些“急于要用艺术去向世界展现体现美国伟大和自由的那些高层的决策者,发现他们竟因为国内的反对声浪而无法公开落实他们的计划。那么他们该怎么做?他们转向了CIA。这就有了支持赞赏抽象表现主义和反对抹杀抽象表现主义的一场较量”。②同上。

Tom Braden是美国中央情报局操作那件“艺术阴谋”的核心人物。他把事情说得更加明白清楚:“这位国会议员Dondero给我们添了多少麻烦,他不喜欢现代艺术,觉得那是一种赝品,他觉得那是罪过,那是丑恶。他可恶地发起了一场对绘画的攻击,他让整个国会跟着他对我们想做的事——把艺术、乐团、杂志送出国门——造成了极大的困难。这就是为什么这个事必须悄悄地做;如果这个事不悄悄地做,那么这事在民主投票中肯定会被否决。为了能做成这事,我们只能去秘密进行了。”③同上。

下面节选几个段落,来自桑德斯一九九五年的一篇文章“现代艺术曾是中情局的‘武器’”④Modern art was CIA ”weapon”-Revealed: how the spy agency used unwitting artists such as Pollock and de Kooning in a Cultural Cold War.By Frances Stonor Saunders Saturday 21 October, 1995 BST.,以飺读者:

现在来看当时的做法,就完全没什么好奇怪的。中情局这个新机构的成员主要是来自耶鲁和哈佛的毕业生,他们不少人平日里就好收藏个艺术或者业馀写写小说什么的。由这么一帮人构成的中情局跟受麦卡锡脑控的政治圈子或者胡佛治下的联邦调查局比,可算是自由的国度了。当时如果有任何一个政府机构能与列宁分子们,托洛斯基分子们,还加上一帮子醉鬼们——那是纽约派的基本构成——一块儿寻欢作乐,那必定只能是中央情报局。

至今还没有第一手的证据表明这个联系(中情局和抽象表现主义)是如何做成的。但是一个当时的官员,Donald Jameson,第一次打破沉默。他说:“没错,中情局看出抽象表现主义是一个可以拿来用的机会,是啊,就冲着去了嘛。……我们当时真正做到的是注意到了区别。那区别是,抽象表现主义是那样一种艺术,它可以把苏联的现实主义对比得更做作,更僵硬,更显出一种固化。而这种对比关系用展览呈现就一目了然了。”

“我们这样的理解挺管用的,因为那时莫斯科为了他们的固化的模式,正激烈地排斥任何非写实的艺术。这一来事情就非常清楚了,他们竭力批判和强烈排斥的事物,就非常值得去支持了,事情就是这样。”

去靠近他们暗中有了兴趣的美国的左翼前卫派,中情局得十分小心,这位赞助者不能叫人给发现。“这方面的动作只能做到两三成”,Donald Jameson解释说:“得这么做才成,比如别让波洛克感到与政府有染,或者是别让其他的家伙们与中情局有染。总之这事没法做得公开,因为那些艺术家们对政府绝少尊敬,对中情局一样也绝少尊敬。如果你不得不利用的人恰好亲近的是莫斯科,而不是华盛顿,得,事情只能这么去办了。”

这就是“长线”(long leash)计划。中情局落实此计划的核心机构是“文化自由协会”(the Congress for Cultural Freedom),一个由有识之士,作家,历史学家,诗人,艺术家的大杂拌团队,一九五○年由中情局创立并领导。这是个先头部队,是用文化抵制来自莫斯科和它的西方“跟屁虫”们的攻击。这个组织在全盛期,在35个国家设有办事处,出版了20多种杂志,包括《邂逅》。

这个机构让中情局可以来落实他们对抽象表现主义秘不示人的兴趣了。那就是巡回展实际是由官方支持着的;对这类美国新绘画提供正面评论的杂志实际也是官方支持的;没人,包括艺术家们,能够聪明到看得出来。

“文化自由协会”在一九五○年代组织了几次抽象表现主义的巡回展。最重要的一个是“美国新绘画展”在一九五八至一九五九年之间把欧洲和美国大城市都走到了。另一个有影响的展览是一九五五年的“现代艺术在美国”,还有一九五二年的“二十世纪的杰作”展。

因为抽象表现主义在运输和展览上都很费钱(作品尺度巨大。译者注),阔佬和美术馆都得作为资源动用起来。其中显著的人是那个纳尔逊·洛克菲勒,他母亲是纽约现代艺术馆的创立者之一。他是这个被他称为“妈咪的美术馆”的负责人,正是抽象表现主义最大的后台。他的美术馆和“文化自由协会”有合约,负责组织策划这个流派最重要的展览。

现代艺术馆还和中情局通过其他的桥梁有联系。William Paley,美国CBS广播公司的总裁,也是中情局的建立者,是现代艺术馆的国际展览部的董事。曾在中情局的前身“决策办”(Office of Strategic Service)任职的John Hay Whitney担任国际展览部的主任。中情局第一任国际事务科(International Organisations Division)主任Tom Braden,在一九四九年担任了现代艺术馆的执行秘书长。

现在,Tom Braden八十来岁了,住在弗吉尼亚州,他的住宅里堆满了抽象表现主义的作品,养着一群体型巨大的哈士奇守卫着。他解释国际事务科的作用说:“我们要的就是把那些作家、音乐家、艺术家联合在一起,去展示美国和西方为之努力的自由表达和理性成果,而从不会对人强硬控制说,你必须写什么,你必须说什么,你必须做什么,你必须画什么。然而这种强硬的控制却正是苏联的现况。我认为这是中情局中最重要的一个机构,在冷战期间,它发挥了巨大的作用。”

他确认说,他的机构行动秘密,因为公众对于前卫派抱有敌意。“那时让国会同意我们做想要的事——送艺术出国展览,送交响乐出国演奏,在国外办杂志——非常困难。这是我们需保密的原因之一。那就得是个秘密。为了鼓励这种开放,我们不得不保密。”

一九五八年“新美国绘画”的巡回展,其中包括了波洛克、德库宁、马瑟韦尔和其他那些人的作品在巴黎展出。泰特美术馆渴想拿到下一个展览机会,但资金短缺。一天的傍晚时分,一位美国阔佬兼艺术爱好者Julius Fleischmann带着现金走进泰特美术馆,于是展览下一站就巡回到伦敦举办了。Julius Fleischmann带去的钱,可不是他自己的,是CIA的。钱的名目来自一个叫远野基金会(Farfield Foundation)的机构,Fleischmann是基金会的主席。这位阔佬的慈悲范围可大不过CIA去,这基金会其实是CIA经费出入的一个秘密导管。

泰特美术馆也好,公众或者艺术家们也好,对此都不知就里,只见到展览如期在伦敦展出了,实际花的是美国纳税人的钱,用于冷战时期的宣传。前CIA官员Tom Braden这样描述远野基金会这种管道设立的方式:“我们在纽约直接去找那种人人知道的阔佬,朝他说:‘咱们来建一个基金会吧。’跟着告诉他底细,并叫他发誓保密,他总是会说:‘行,我干。’然后去印出有他名字和基金会称号的信笺,这种基金会就建成了。这个事做起来容易得很。”

如果没有这个资助者存在,抽象表现主义会成为战后美国本土的艺术运动吗?也许会的。换句话说,当你在看抽象表现主义绘画时,你被告知你其实是被CIA愚弄了,这话亦是不对的。

以上的史料研究作为我们对第一个问题的回答:美国为何要把一件“阳谋”做成“阴谋”。

希望这些史料能够补充了河清先生“艺术阴谋”论中缺失的历史实相。有了这个补充,会比较容易看出,由美国政府交给中情局去操作的这个“阴谋”,只出现在从国会到平民不接受抽象画,并憎恶那些持左翼立场的抽象画家,还要加上冷战……那样一段历史时期。当历史发展到美国的男女老少,从政治家到贩夫走卒,都完全接受了抽象画,并享受起它所点缀的现代环境,以及它给美国带来的文化地位时;当柏林墙倒塌,冷战阵营消失时;当早年忍饥挨饿的艺术家们一个个陆续转变成脑满肠肥的资产者时,需要中情局继续“阴谋”操作的历史条件就彻底消失了。事实上到了七十年代,中情局的“阴谋”就停止了。有了认识上的这样一步,我们会比较容易来解决河清先生指说的“阴谋论”扩大部分——美国阴谋操纵了当代艺术。和上述部分一样,河清先生似乎犯了一次同样错误:缺失历史。这将是随后章节所要研究的内容了。

现场

“王冬龄:竹径”展览现场