痕迹与道路:崔斐的艺术

[美]谢柏轲 周颖 译

痕迹与道路:崔斐的艺术

[美]谢柏轲 周颖 译

大曰逝,逝曰远,远曰反。——《道德经》

关于中国书法及绘画的早期历史记载阐述了一个拼凑起来的、错综复杂的神话,其中两大观点脱颖而出。第一个观点认为中国书画不是人类的发明,而是“四时并运,发于天然”的结果。黄河龙马和洛河神龟所背负的神秘的河图洛书带给了人类最早形态的书画。另一个以图像为起源的分支则认为是双瞳四目的仓颉,即传说中黄帝的史官,“因俪鸟龟之迹,遂定书字之形”。人类由此被赋予描绘和记录的能力,整理并与后人分享他们的文化记忆;此后,就如唐代张彦远在《历代名画记》中所述:“造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。”第二个观点认为书画(包括地图绘制①何慕文“Pictorial Maps, Panoramic Landscapes, and Topographic Paintings:Three Modes of Depicting Space During the Early Qing Dynasty”,出自Jerome Silbergeld,Dora C.Y.Ching,Judith G.Smith,及Alfreda Murck 编辑的Bridges to Heaven: Essays on East Asian Art in Honor of Professor Wen C. Fong(普林斯顿大学出版,2011年), 第93-114页。)同源、本为一体,后来根据手的不同运用才被区分开来。尽管这两者后来都衍变出了各自的独特之处,但它们的命运却始终息息相关,因两者的相似和部分相同之处而紧密地交织在一起。随着时间的推移,一部分画家试图更好地描绘出眼睛所看到的物象,另一部分画家则尝试使他们的用笔更加书法化,而持续不断地解决这两者之间的关系则是中国绘画史的一个主要特点。据说,五代南唐山水画家董源将笔触基本上简化到了点和线,使之更像书法家的笔法。在这之后的几百年中,他因此赢得了中国文人画家的极大青睐和追随。董源去世一个世纪以后,北宋博学家沈括(1031-1095)描述了近看董源的画,图像融化、解构仅为草草用笔的现象:“近视之几不类物象,远观则景物粲然。”(《梦溪笔谈》)走近看董源的画,它不再是一幅画,而是回归到了它与书法一脉相传的、共同的起源——自然的痕迹。

走近看艺术家崔斐的书法,它不再是书法,而是回归成为了被大家所认为的书法的起源:大自然本身的印记。这正是崔斐的艺术创作的核心所在——追溯艺术的起源直至其自然的源头。通过向前发展自己的艺术,她向后一步一步地追溯到艺术的神话起源。一步一步地,向前追溯着过去。

很久以前,中国书法家们对大自然激发他们创作灵感的能力表达了无尽的赞美。唐代书法家怀素(737-799)曾对颜真卿(709-785)说:“吾观夏云多奇峰,辄常效之,其痛快处,如飞鸟出林,惊蛇入草,又如壁坼之路,一一自然。”颜真卿回答:“何如屋漏痕?”怀素站起来握住颜真卿的手说:“得之矣!”(唐陆羽《释怀素与颜真卿论草书》)怀素和颜真卿,这两位从根本上深刻影响了中国视觉美学的书法家,从此改变并赋予书法创作新的秩序。仿佛书写风格轻盈秀丽的老一辈大师突然穷尽了新的想法似的,怀素和颜真卿以及同时代的张旭和吴道子直接转向自然——既粗旷又清新,不完美却又毫无瑕疵的自然,去获得一个崭新的(亦或是更新的)、无尽的灵感源泉。他们所做的是一个复兴运动,复杂微妙但却原始单纯,并且具有历史和自我的意识。我们或许也可以这样来描述崔斐的艺术。颜真卿的书法大胆而不拘束,代表了崔斐在大学毕业考察期间在西安碑林所看到的最好的作品。怀素的笔触扭曲转动,犹如崔斐作品中的葡萄藤枝。“在作品中我用书法作为载体”,崔斐说,“但它不是书法作品,它所关注的是一个更为本源的阶段和状态”。也就是说,她的作品是关于书法成为书法、不再是绘画之前的那个时期,是关于一个艺术从自然中分离出来之前,在不断变化的风格和地域性潮流出现之前,而天地万物仍是最伟大的艺术家的那个时期。

崔斐在上小学和浙江美院附中时学习了书法,因此她懂得书法是什么和不是什么。她以植物为材料的装置作品(以及她的转印、铸铜雕塑和其他媒介的作品)与几位用包括电脑在内的其他工具取代毛笔的当代重要“书法家们”的作品一样,都对书法有着很大的兴趣:博学的艺术家徐冰手工刻制了自创的“汉字”(完全无法读懂的伪汉字),设计了他的新英文书法(经过一定的训练后可以读懂),还借用了世界各地的标识语言和符号来进一步追求他对文字、文字的使用及误用的兴趣,最近他开始将树叶、草和其他植物放在灯箱中,用那些真正组成自然风景的材料来“画”风景画,而不是任意地替代松烟墨的涂抹来制造错觉;又如蔡国强,则用火药和烟花替代了松烟墨。当今的艺术家面对着无数的、各种各样的媒介与形式,常常倾向于选择装置和混合材料,而观者们也在数不尽的视觉选择面前看得眼花缭乱。也许,从摄影开始成为一种公认的艺术形式以来,传统的艺术定义——将油画颜料用笔涂抹在平面的、长方形的画布上,装框并悬挂起来——便被迅速扩大、界定更为广泛的媒介、形式和定义所替代。寻求摆脱传统,或者希望更深入地探索传统却又不被它束缚的艺术家也许会放弃她/他所惯用的传统媒介以便去更好地理解传统。用组成风景的真实材料来制作风景画意味着什么?用自然材料来创作没有文字内容却能够充分表达动势和力量、情绪(树刺,相比种子而言),甚至价值观的书法,又意味着什么?

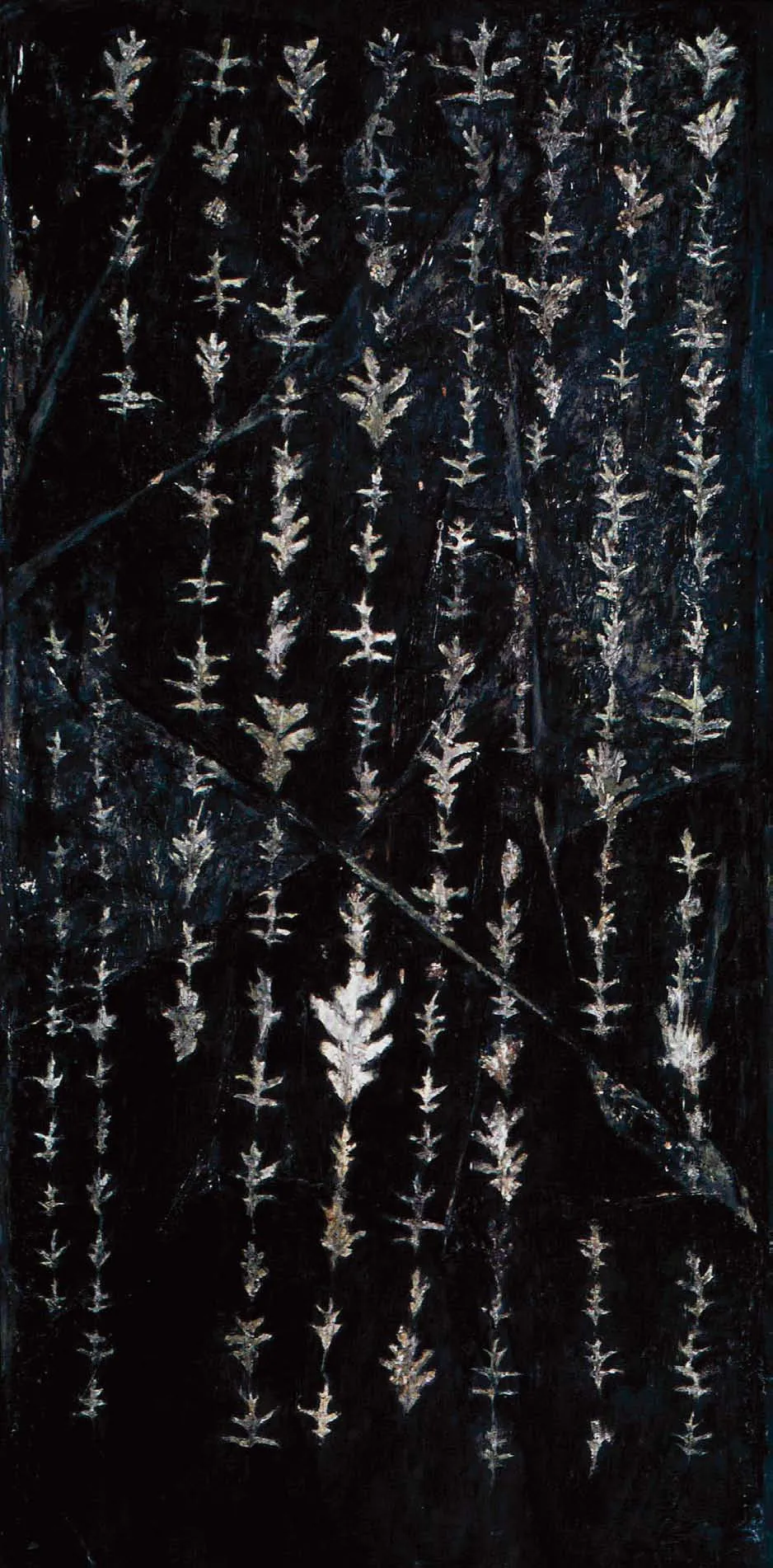

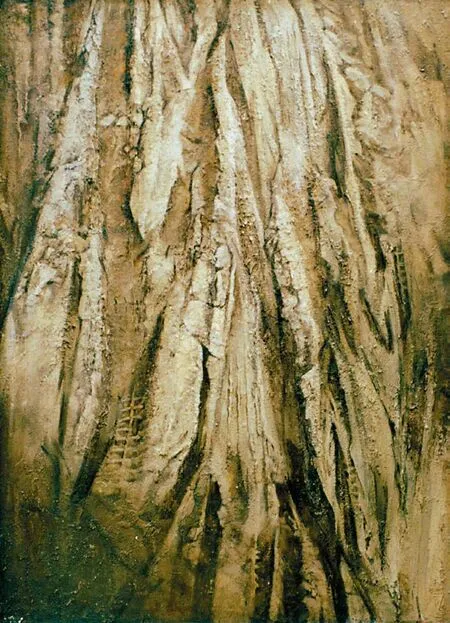

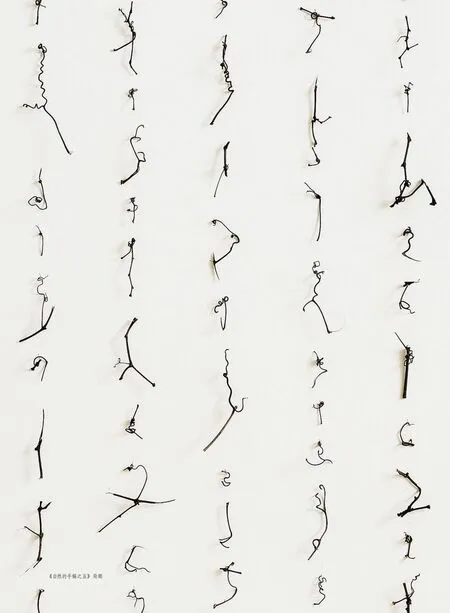

崔斐《自然的手稿之一》(板上综合材料)

崔斐的《自然的手稿》系列,可以沿着一条趋同又复杂的路追溯到她更早的作品和起源。每往后追溯一步都可以进一步增加对她现在作品的内容和所在方位的理解。此系列最早的作品《自然的手稿之一》(1999)是我们追溯崔斐的艺术起源和动机的几个步骤中的第一步。无疑,《自然的手稿之一》标志着崔斐从半具象的油画向更为抽象、更像书写形式作品的第一个转变。崔斐来到美国三年后创作了这件作品。她对这件作品所用素材的记忆,把我们带回到了一九九二年。这一年的秋天,在由浙江美术学院油画系组织的毕业考察、参观文化古迹的旅行中,他们班曾去西安参观了历史悠久的碑林,而后继续向西直至敦煌。《自然的手稿之一》有着犹如西安碑林博物馆中的拓片所散发出的那种黑色光泽,捕捉到了刀刻和刀痕的质感以及石头表面显露出的时间缓慢流逝的沧桑感。崔斐对这件作品的诠释不仅强调了石头和墨的感觉,还有另外一个在她的艺术形式中同样崭新的元素:植物材料。她说:“那些树叶看上去就像石碑上凿刻出的文字,我以前去西安的记忆跟那件作品有着一定的联系……我想表达的是贯穿东西方的、自古至今都存在的普遍性和共通性。为了表现这个超越时空的特性,我借用了古老的石碑这个形式。那时我还没有在真正思考书法。”这些散落在地上的干枯的橡树叶被一片一片仔细地、像是被鉴定过一般在她工作室附近收集起来,但它们也可以是来自于世界的任何地方。树叶,而不是文字;大自然的树叶,没有人会不认同。石碑和树叶一起,用她的话来讲,“强调了”作品所要表达信息的“恒久不变的重要性”。

崔斐对这件混合材料作品的制作过程作了以下描述:

通过在木板上做出每一片树叶的印痕,我试图来加强这些来自自然的信息的重要性。制作的过程是首先把灰泥涂在木板上,在它还没干的时候,把树叶压在上面。等它干透后,再把树叶揭下来,这样树叶的印模就形成了。作品里叶子的浅的暖灰和背景深的冷灰在色彩和明暗上都形成强烈的对比。然后用木碳条、炭精条和粉笔将这些树叶的印痕做成像化石般的感觉;背景用油画颜料画成,并用调色刀和螺丝刀在上面刻出各种痕迹。我用这些方式营造出古老残旧的效果,以效仿中国公元前四世纪以来就开始使用的刻有碑文的石碑。粗糙的肌理、化石一样的树叶印痕,还有各种裂痕,给了这件作品一种残存的历史遗迹的感觉。

在这里对书法的援用在于:世界上仅一部分人可以读懂的中国文字被树叶取代,变成了一种所有人都可以“读懂”的语言;但是作品的构图和树叶的排列方式却是依据中国手稿的格式。它邀请观者去“阅读”。每个人都可以读懂树叶,但也可以说几乎没有人可以。你必须要仔细观察才能学习如何研究它,同时思考从中可以学到什么。“仔细观看就会发现,每一个树枝、树刺都是独特的”,崔斐说,“所有的弯曲和转折都非常有意思,让我感觉很难一一把握。我觉得我不可能比自然做得更好,我只能从自然中借用”。她对每一根藤枝、每一粒种子、每一片树叶和每一根树刺都做了仔细的研究,“在我做雕塑用手塑造出每一个细节的时候尤其如此”。

崔斐花了大量时间在自然中采集材料,那些被选择出的少量材料进入她的工作室后,又经过几次仔细的挑选后,被分类和储存起来(犹如药店或汽车配件商店的陈列一般),然后再被用到不同的作品中去。在这里她运用了获益于曾任小学教师的母亲张振兰的一种有条不紊的工作方式。崔斐说,因为植物“曾经是有生命的,这是为什么它们所体现出的线条都是那么的有力度”。这也正是蕴藏在书法家审美背后,源于其自身生活,用笔和墨描绘记录下的那条生命线。线条的力量,来自于自然;文字的力量,则来自于文化底蕴:这两者在崔斐的作品中被融合在一起,以普遍公认的中国书信和出版物的形式呈现出来。在这里,它们建议但拒绝一般的可读性,迫使“读者”转而去应对中国的视觉美学,甚至去进一步思考它的历史传统。

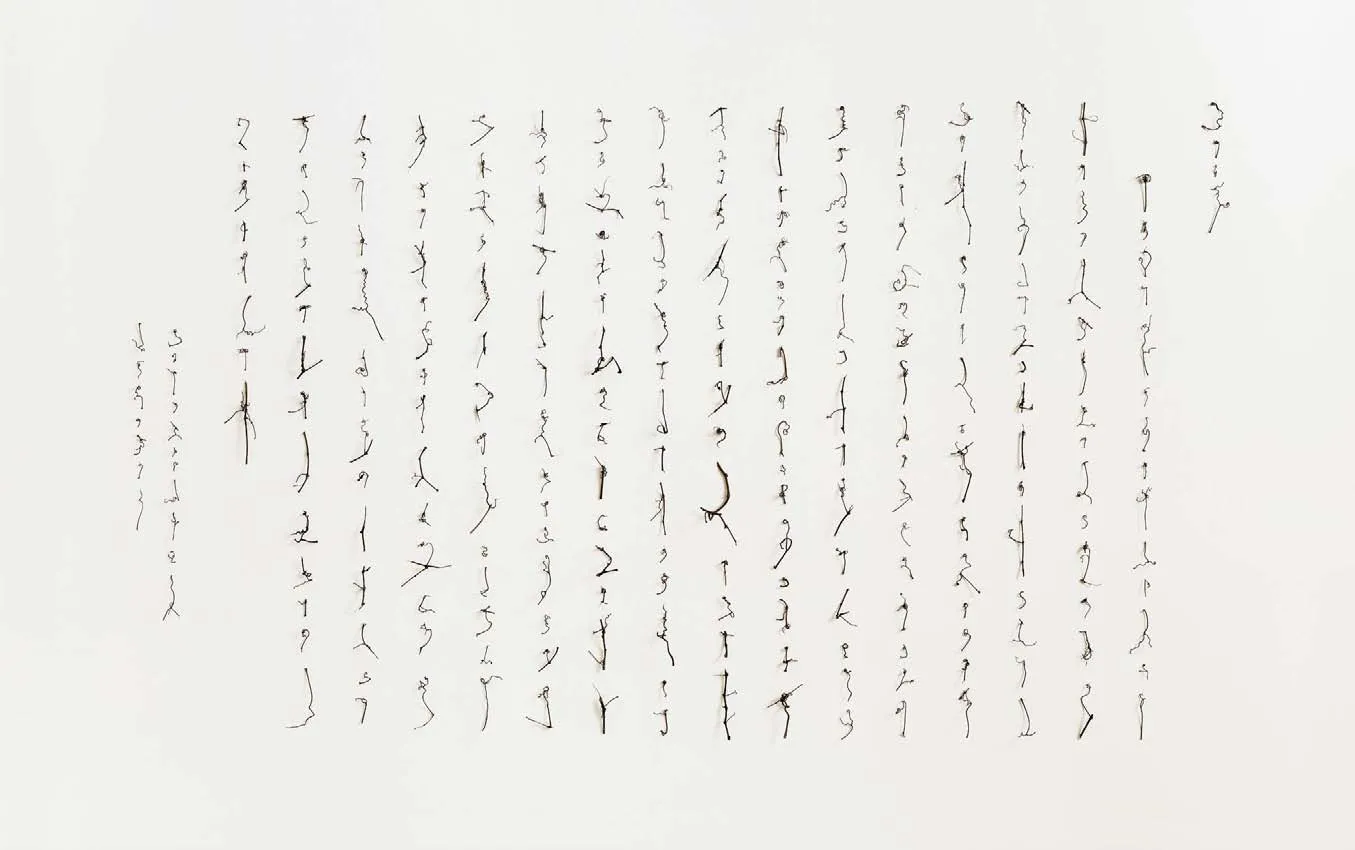

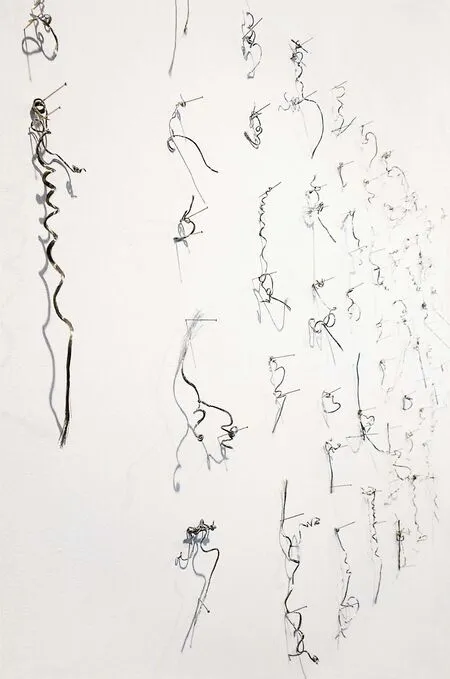

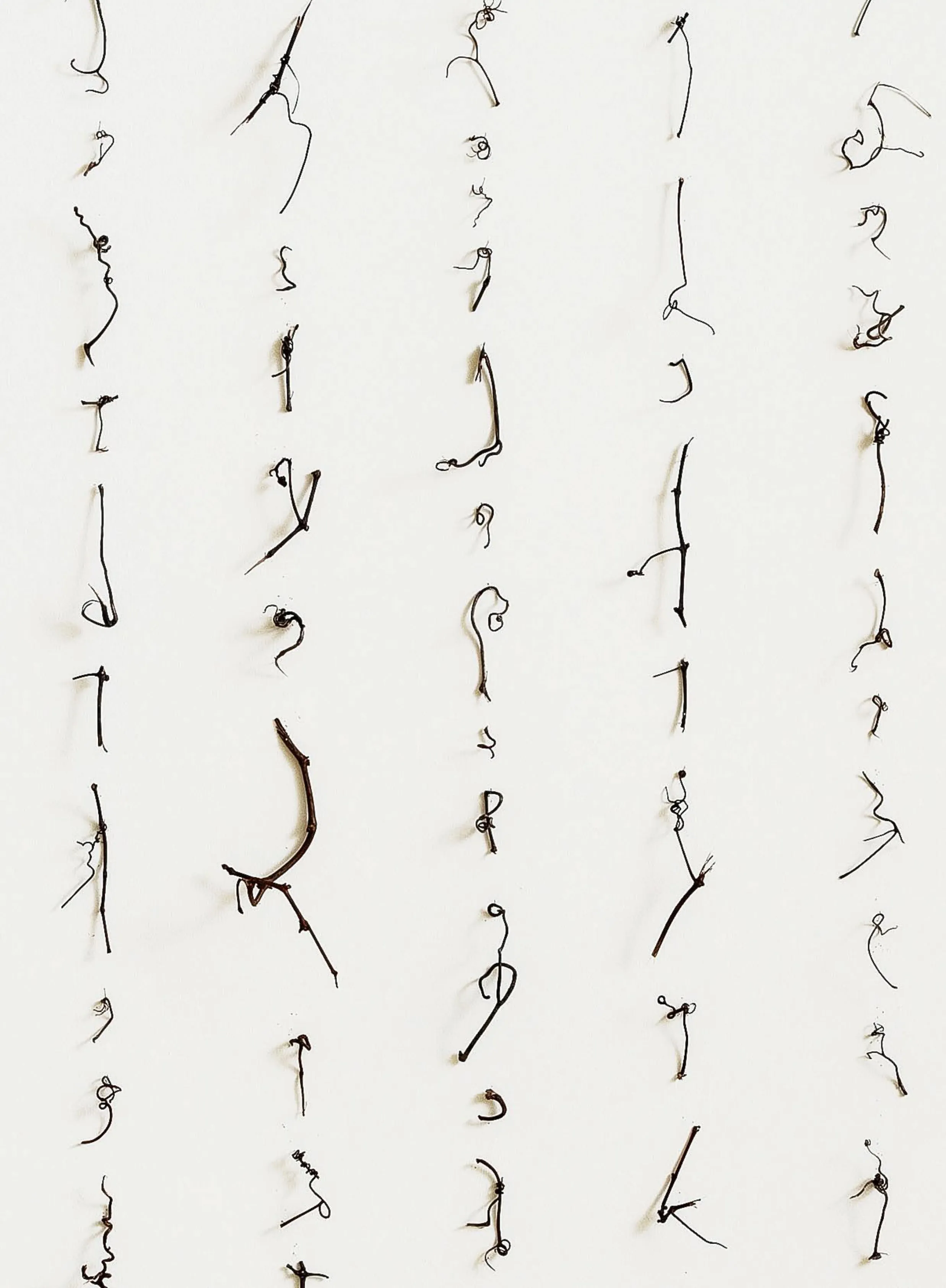

崔斐《自然的手稿之五》(藤枝,针)

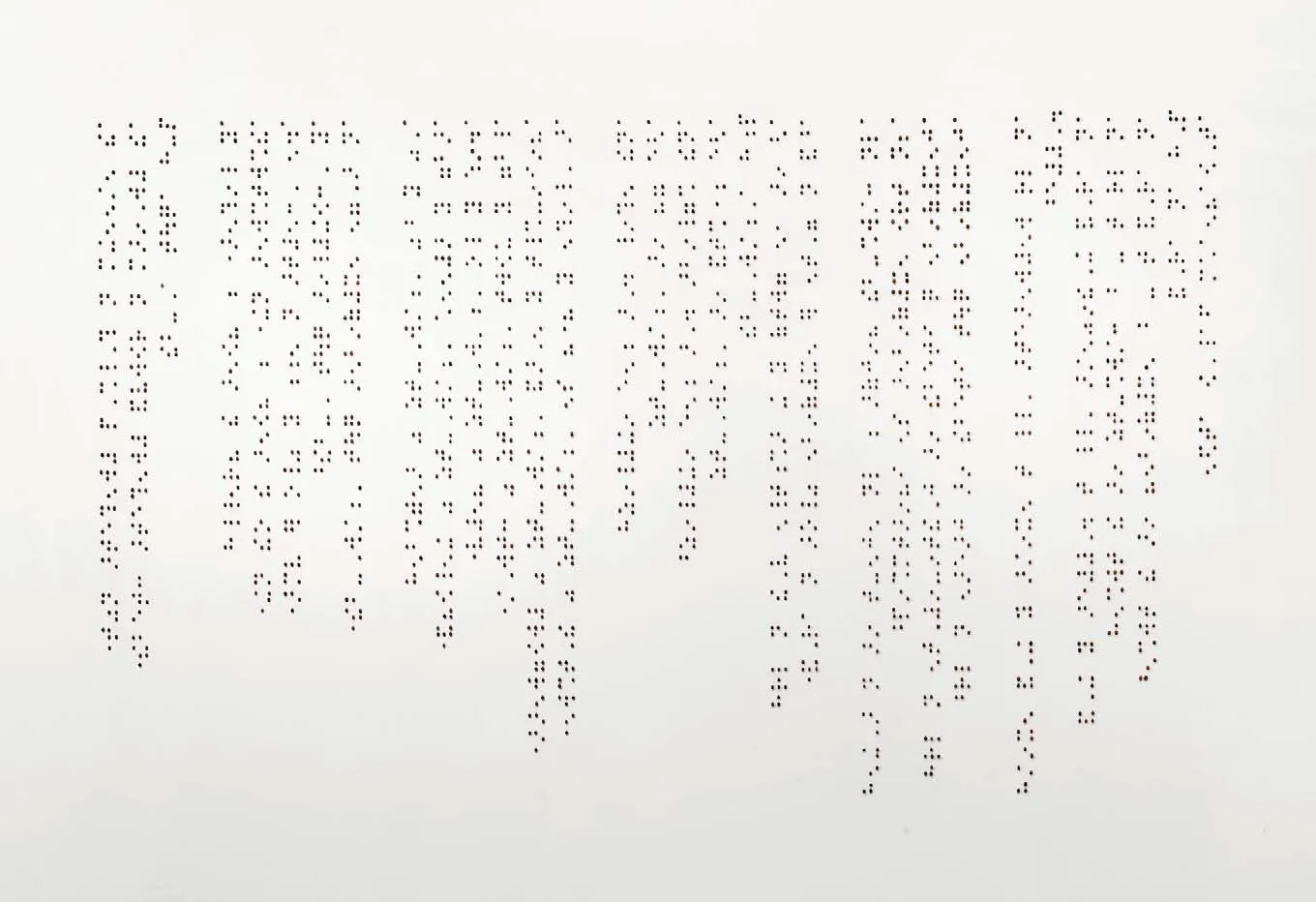

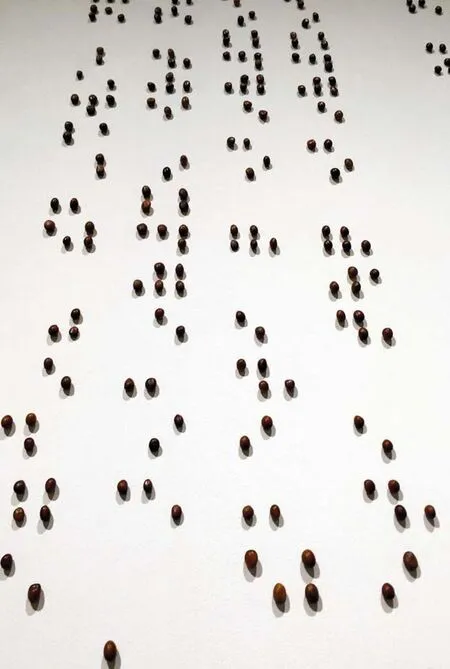

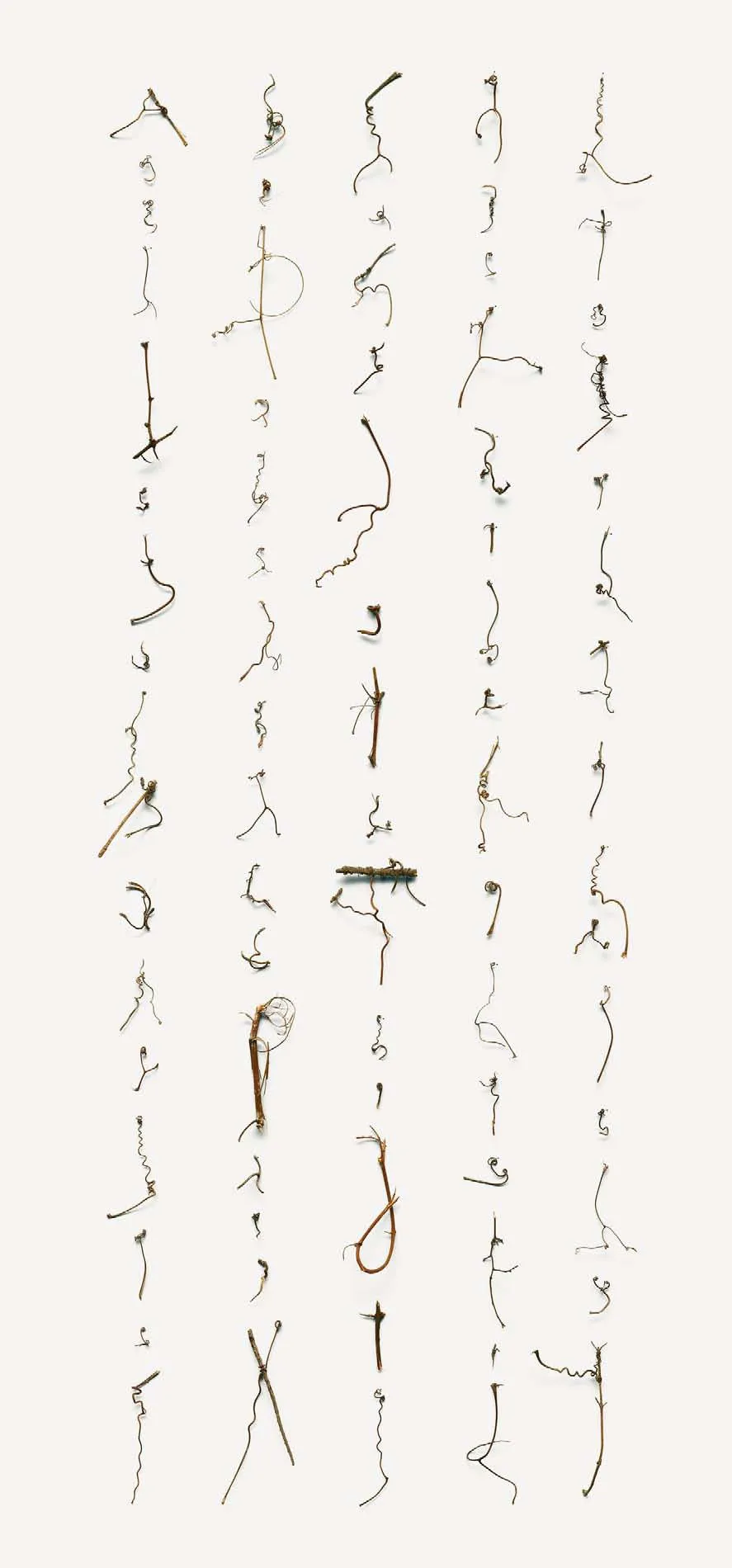

崔斐《自然的手稿之六_二》(种子)

崔斐的《自然的手稿之六》是一个例外——它是可以被读懂的(虽然像任何一种语言一样,只有一部分人可以读懂)。她以皂荚的种子为材料,用盲文的形式书写了《道德经》第一章的开卷首语。这些种子让所有人,无论是看得见还是看不见的,都可以用眼睛或是指尖去欣赏优雅的盲文在扩展阅读和书写能力以及设计上的价值。两千多年前,这些充满道家智慧的文字或许是用最原始的笔和墨在竹片上第一次被书写下来,在宁静环绕的大自然里——一个超越语言的世界里——歌颂静修和谦逊的美德:

道可道,非常道;名可名,非常名。无名,天地之始……

种子、藤枝、树叶,每一种材料都有自己独特的属性:线条流动的藤枝像草书,树刺像小楷。种子则赋予希望。“树刺所传达的信息”,崔斐说,“尖锐而且具有批判性。这个来自自然的信息更像是在警示着我们什么,比如说,我们已经从全球变暖的现象中看到了人类对自然过度开发和利用所导致的后果”。

崔斐从《自然的手稿》系列扩展出第二个系列《溯源》。她是这么描述这两个系列的:

这两个系列是从不同的角度探讨同一个问题,就像是一个硬币的两个面。在《自然的手稿》系列中,我把搜集来的自然材料,像藤枝、树刺或者树叶等,直接用在作品中,并组成中国书法的构图方式。作品看上去就像是自然在向我们讲述着一些重要的道理。《溯源》系列则是以中国书法为例来展示自然对文化的影响。在这些作品中,我以自然材料为“源头”,用不同的媒介,例如版画、雕塑、摄影和装置等,将它们进行不同程度的转化:有的是简单的转化,比如用摄影把三维的物体转化成二维的图像;有的相对复杂,比如图像转印等。[在图像转印的过程中]我先把藤枝复印转换成等大的黑白图像,然后再用溶剂把黑白图像一个一个转印到大的纸上并用中国书法的排列方式来构图。到目前为止,藤枝已经经历了两次转化,制作出的结果看上去更像文字而非藤枝,观者也许已经辨认不出它们的起源了。这些作品借用中国文字的演变过程,“演示”了藤枝一步步与其自然本源的脱离和淡化:中国文字是象形文字,源自对自然中图像的描摹。一开始它与自然的关系非常紧密,字的含义可以从字的形状辨认出来。随着时间的推移,文字被简化、抽象,与自然的关系越来越远,它的起源也已经不再能轻易地辨认得出。我用这种中国文字与自然的关系来影射人和自然的关系——我们与自然也是渐行渐远、越来越分离了。

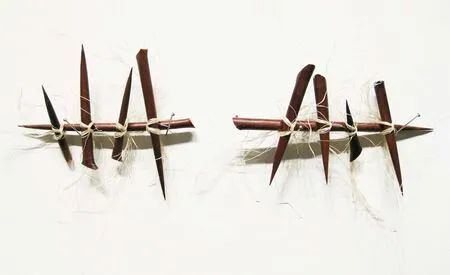

崔斐的第三个系列作品初现雏形,她将日历融入到其他表现文字的传统形式中。每一个树刺代表一天,每一行代表一个月,每一栏代表一年。装置作品《未命名》是用尖利的皂荚树刺做成的,有些刺长达五英寸,意指人类历史上重大灾难性事件所带来的痛苦和苦难。崔斐提到这一件作品也许会继续保持“无名”的状态。无法命名本身便足以包含了难以言传悲剧的沉重性。

书法艺术家们试图仿效大自然的创作过程,并将他们在这一过程中留下的印迹与他人分享。在崔斐的艺术创作中,水墨和笔触被去掉,印迹则直接从自然自身的生长力中去获取,艺术家对它们进行选择、整理,从而担任了自然产物的编辑、大自然的编辑。园丁也做同样的事,对现有的植物材料进行修剪和整理。例如,在使用藤枝时,崔斐把枯枝剪下,带回工作室,然后更仔细地选择、修剪、整理并储存起来;但是她从不弯曲或者人为地改变这些藤枝的形状,而只是决定选用藤枝的哪一部分和怎样把它选取下来,用剪刀切断或是用手掰断从而去模仿书法的起笔或收笔,通过借鉴书法中常见的特点让它们看上去更像书法。

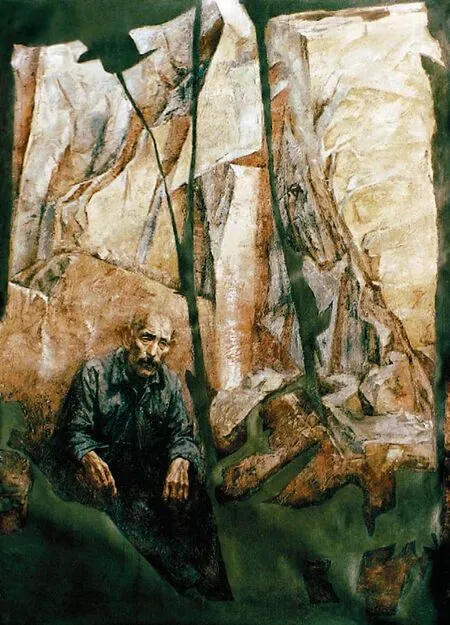

崔斐二十九岁时创作的《自然的手稿之一》是否代表了她艺术生涯中的一个里程碑呢?“回头再看”,她说,“很清楚这是一个转折点,但在当时我并没有意识到”。崔斐在这件作品之前做了些什么?是什么导致了她创作生涯中的这一关键性的转变?再回顾六年前在她去西安碑林之后,崔斐递交了三件作品作为她的毕业创作。其中的一件作品被命名为《痕迹一》(1993)。它是一件结构复杂的抽象作品,只有通过题目的帮助它的主题才逐渐显现出来——那是一条布满车辙痕迹的泥泞路面(在作品中心左侧可以看到轮胎印)。艺术家证实了那是在创作《自然的手稿》系列之前她在艺术和生活中所经历的一段困惑时期。也许对有些人来说识别这件作品的主题会有一定的挑战性,但对大部分中国人来说却是再熟悉不过的了:泥泞的土地,土地上的痕迹,一条小路,一个行进的方向或是一个暗示处于停顿状态的线索,有时也许会有一个被丢弃的烟头出现。然而这件作品中的痕迹并没有任何明确的指向。在毕业一年后的一九九四年她创作的这个系列中的第三幅作品则更不具有传统的美感,更直接、更清晰地表达了这种迷失方向的感觉。那是一段艰难的时期,在毛主席去世后的十几年里,随着中国的改革开放,以商业为主的价值观逐渐在中国生根发芽。对于文化大革命,崔斐当时还太小不记得什么了,那场运动清除了一切“旧”的东西,改革开放时中国再次选择抛弃所有“旧”的东西,而这次则是毛泽东主义,以及它和它所沿用的儒家思想中对是非对错明晰的价值判断意识。突然间每个人,包括艺术家在内,都想迅速致富。有些人利用欺骗手段和关系,有些人抗议使用这些手段,另一些人则镇压了这些抗议,中国因此变得碎片化,信任感缺失,幻想破灭。“那时我很困惑,在艺术上也是如此。当时美院很多学生急于寻找另一种风格来填补(由于反叛苏派而留下的)风格的空白。于是他们借鉴了西方艺术家的有着鲜明个性的风格样式并且直接用在作品中。我当时虽然也试着这么做了,但我不喜欢这种对外在形式的追逐。这种做法让我感到枯竭、甚至不想再画画了。那个时候我意识到我必须要回归到真诚地对待自己内心的感受,找到我的兴趣所在。”但是崔斐并没有能够立刻找到一条回归、溯源的路,而是困惑了很长一段时间。在做这些作品时她已经领悟了这一问题的本质,并把它转化为艺术,通过创作的手段去解决问题。为了反映在学院受到过的训练,崔斐被要求在第三件毕业作品中包括一个人物形象。基于去沂蒙山体验生活时所拍的照片,她在这件作品中塑造了一个以断裂的山石为背景(《裂痕》)的典型沂蒙山老农的形象(“非常憨厚、真诚的样子”)。这些伤痕累累、满是裂痕的山石令人不禁想起《痕迹一》中的土地。像她一样,这个老农有些茫然地坐在那里,不确定在山石映射出的破碎中该何去何从——石头代表山,山代表中国,那个碎片化了的中国。中国新兴的艺术界则反映出了其他的变化:突然大量涌现的新的艺术风格取代了之前的社会主义(“苏派”)体系;政府放松了对艺术的管制,也减少了在经济上对艺术的支持;艺术开始走向商品化。“‘混乱’也许能最好地描述当时的状况。”

崔斐《溯源之十七》局部(铸铜)(由纽约苏格拉底公园委托创作)

《自然的手稿之八》局部

《自然的手稿之六_二》局部

崔斐及时认识到“我必须真诚而不必随波逐流”。崔斐说:“当时令我苦恼的是我不知道应该怎么对待这些从没有经历过的、翻天覆地的变化。我那时很年轻,即使以我当时所有的经验也没有办法去应对。这些作品象征了我当时的困境。”崔斐二十三岁时创作的这些作品赢得了老师的赞赏,她以优异的成绩毕业了。她的这些作品,在参与与当时同样选择用石头和泥土作为创作语言的艺术家们对话的同时,又为其增添了另一个维度,这些裂痕和痕迹标志并承载了当时整个时代的重量。

让我们再向后四年追溯到一九八九年崔斐的附中毕业创作。其中,她递交了一件基于之前去陕北农村体验生活的作品。当时学生们一般参考速写或者照片进行创作(崔斐则用了一些照片)。当旧中国终于张开双臂拥抱一切新的、西方的东西时,年轻的崔斐却选择试图紧紧抓住过去:古旧的建筑、过去的生活方式、传统材料、传统媒介(油画)、传统风格(西方古典写实主义,而不是苏派),以及大自然本身那种原始的古老。崔斐作品中的大门被正式、对称地放置在画面中间,俨然一些古老祖先肖像中端正凝重的姿态。这个门“非常老旧而且有些变形”,崔斐说,“它具有自己的个性和性格,像一个年迈的老人一样在诉说着自己的人生经历。这个门的形象本身展现了被岁月雕凿出的时间和生命流逝的痕迹……记录了生命的历程”。在这里我们找到了贯穿从自然到崔斐作品中断裂的山石、泥泞的痕迹、石刻般的树叶,以及她对古老和自然的依恋、信赖之间的一条线索。艺术家那时十九岁。她的作品主题以人为本,用自然中的图像来体现。这是崔斐的作品资料所能带我们追溯到她最早的创作动机和起源了。

然而,这里还剩下另外一条路可以帮助我们追溯到更早的过去:从崔斐泥泞的《痕迹一》出发,领引到一个也许更能揭示其究竟的源头。崔斐的父亲——崔森林(1943年生),油画家,曾任山东人民美术出版社的美术编辑。尽管他不参与政治,但文化大革命时,他依然在当时大环境的要求下创作了一些政治题材的作品,包括描绘毛泽东主席、周恩来总理和英雄般朝气蓬勃的农民群众的油画。其中,他带领一个包括孟晋元、解维础和赵德昌在内的团队,创作了《毛主席视察北园》(1971-1972)。毛泽东被放置在一条泥路的尽头,车辙线和边缘线都向他聚拢,从而成为这个日常的全景画面的视觉焦点。这并非是一个不同寻常的构图,而是遵循了当时即定的爱国主义宣传模式。例如一九七二年,陈衍宁的代表作《毛主席视察广东农村》同样沿用了当时政治正确的一些视觉语言特征:毛泽东自信地阔步向前,友好亲切的群众簇拥在后。毛前进的路线被置于两条大型拖拉机的轮胎印迹中间。这些泥地里的轮胎印代表了先进、亲民的政府将工业现代化带到农村的过程中留下的一个骄傲的记录。崔森林和陈衍宁的这两幅作品在很多地方都极为相似,甚至连毛泽东的衣着也几乎没有什么变化,似乎两幅画都遵循了一个众所周知的固定模式。这两幅作品中最重要的是轮胎印,道路,明确的前进方向,笔直又狭窄的单行道,由一个果断的领袖所选择、开拓的路线。在毛泽东去世后,中国的公众和个人大都处在一个困惑的时期,如同崔森林的艺术家女儿一样,很多人都迷失了这种清晰的方向感。

崔斐《痕迹一》(布面综合材料)

崔斐《裂痕》(布面综合材料)

道路的历史和它在中国绘画史上的意义是一个太大的主题,以至于很难去撰述;但是零零星星的,它总是被频繁地提及①作者本人多年前的论文,是受了明末清初龚贤描绘中国被满人征服的绘画中阴沉的云朵和截断的途径的启发而写的。。对于崔斐来说,她大学时期所迷失的方向感在她的作品中以裂痕和杂乱的痕迹体现出来,之后又被一种更为微妙敏锐的艺术智慧所替代,引领她的艺术走向一条不同的路,向前追溯过去,直至蕴藏在中国艺术神话起源中的价值观,追溯到绘画与书法分离为不同的艺术媒介之前,追溯到绘画与书法甚至被定义为艺术之前、而当大自然本身就是一种无名的艺术之时。中国文化总是非常注重遗迹和遗址,痕迹和道路,它们或是由经过的人或其他事物留下的,也或是由上天留下的完美符号,作为对其真理的提示和线索。“执古之道,以御今之有。能知古始,是谓道纪。”(《道德经》)崔斐的艺术探寻了最为古老的痕迹,在探索的过程中同时也留下了自己的印迹。无论是以文字为基础的抽象作品,还是表象绘画作品,她的作品珍视信息传达的途径与形式。通过零星的碎片,它标识出了方向和价值。她的作品不仅追寻自身艺术属性的神话起源,而且通过泥土中和石头上的痕迹,通过树叶、藤枝以及新一代的种子的排列方式,讲诉了自己的故事。

崔斐《溯源之十六_二》(金属丝、针)

《自然的手稿之五》局部

崔斐《未命名》(树刺、麻线、针)

《未命名》局部

崔斐《溯源之六_三》(收藏级色素打印)

《溯源之六_三》局部

佳作