体育运动对大学生主观幸福感的作用及对策研究*

吴 敏 鲁志强 王 乐

(大连海洋大学体育部,辽宁 大连 116023)

体育运动对大学生主观幸福感的作用及对策研究*

吴 敏 鲁志强 王 乐

(大连海洋大学体育部,辽宁 大连 116023)

采用随机抽样方式,选取某高校178名在校大学生为调查对象,运用问卷调查法探讨大学生体育活动与主观幸福感之间的关系。结果表明:在体育活动上,大部分大学生为小运动量,少数大学生为中运动量和大运动量;体育活动对其主观幸福感的部分维度具有显著的预测作用;大学生体育活动对主观幸福感的正性情感及生活满意度两个维度具有一定的正向预测作用,大学生体育活动对负性情感维度有一定的负向预测作用。

体育运动;大学生;主观幸福感

1 问题的提出

当代大学生处于学校和社会的交叉点,面临着各种心理压力,大学生的心理健康状况应受到关注。 体育运动与个体身心健康之间的关系一直是研究者所关注的重要主题。Folkins和Sime(1981)较早提出了体育运动有益于心理健康的观点。近年来,国内一些研究者也逐渐开始关注和探讨体育运动与身心健康之间的积极关系:体育运动能够有效降低应激反应、调节情绪、增强身心健康;并且,体育运动对个体身心健康的积极促进作用在各类人群中具有普遍性,不管是青少年、中年,还是老年人都可以从日常的体育运动中获益。体育运动不仅可以用作增强体质的方法,同时也可以作为调节心理的重要手段。这也正是我们国家倡导和实施全民健身计划的重要依据。而主观幸福感作为一个衡量人们心理健康状况的重要标志之一,是用来衡量人们生活质量和情感状态的综合性心理指标。

主观幸福感(Subjective Well-Being,简称SWB)主要是指个体依据自己设定的标准对其生活质量所做的整体评价。主观幸福感包括生活满意度和情感体验两个基本成分,前者是个体对生活总体质量的认知评价,即在总体上对个人生活做出满意判断的程度;后者是指个体生活中的情感体验,包括积极情感(愉快、轻松等)和消极情感(抑郁、焦虑、紧张等)两方面。主观幸福感由对生活的满意、积极情感的体验和消极情感的缺乏所构成,对整体生活的满意程度越高,体验到的积极情感愈多消极情感越少,则个体的幸福感体验越强,它是衡量个体生活质量的重要的综合性心理指标。

体育运动是人们完善主体自身身心健康状况和主动改造的一种有意识的活动,是活动主体的自身与个人之间一种能动关系的反映。综上所述,我们不难发现,在大学生主观幸福感影响因素已有研究正在开展,对于体育运动对大学生主观幸福感的预测作用是怎样的?在哪些维度上有显著影响?这些问题都有待实证验证,从而为在学校教育促进大学生主观幸福感水平的进程中提供实践指导。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

采用随机抽样的方式(主要按照年龄、性别等标准进行分层),随机抽取某大学在校学生185名,有效问卷178份,有效回收率为96.21%。

2.2 研究工具

选用日本心理学家桥本公雄制定、武汉体育学院运动心理学系梁德清等人修订的PARS-3《体育活动等级量表》,以参加体育锻炼的强度、时间、频率三个指标来测试被试的体育活动情况。运动量的计分方法为:强度×(时间-1)×频率。每个方面各分为5个等级,分别记1-5分,故运动量最高得分为100分,最低得分为0分。运动量制定的评价标准如下:小运动量为≤19分;中运动量为20-42分;大运动量为≥43分。

主观幸福感通过运用陈作松教授编制的自陈式问卷《大学生主观幸福感量表》来进行测量,从正性情感、学习满意感、身体满意感、负性情感和生活满意度五个方面进行评估。全量表共35道题,采用Likert五级评分方式,“1”-“5”分别代表“完全不符合”-“完全符合”。两个情感维度得分越高表明所体验的该情感越强;三个认知维度的得分越高,表明被试者的生活满意度越高。

2.3 数据处理

运用SPSS18.0统计软件进行方差分析、相关分析及回归分析等。

3 结果与分析

3.1 大学生体育运动及主观幸福感的基本状况

根据运动量评价标准:小运动量为≤19分;中运动量为20-42分;大运动量为≥43分。被调查的大学生中有139人(78.1%)为小运动量,34人(19.1%)为中运动量,5人(2.8%)为大运动量。由表1可知大学生的主观幸福感水平,正性情感得分越高表明所体验的正性情感越强;三个认知维度的得分越高,表明被试者的生活满意度越高。从数据可知,不同运动量的大学生在负性情感、正性情感、学习满意度、生活满意度和身体满意度之间存在差异,但差异不显著,大运动量组在正性情感、学习满意度、生活满意度和身体满意度上得分高于中运动量和小运动量组,得分依次为:大运动量组>中运动量组>小运动量组;在负性情感得分上,大运动量组得分低于中运动量组和小运动量组,得分依次为:小运动量组>中运动量组>大运动量组。由此可见,体育运动量对大学生个体主观幸福感存在一定影响。

表1 大学生主观幸福感状况

3.2 大学生体育运动与主观幸福感的关系

3.2.1 大学生体育活动与主观幸福感的相关分析

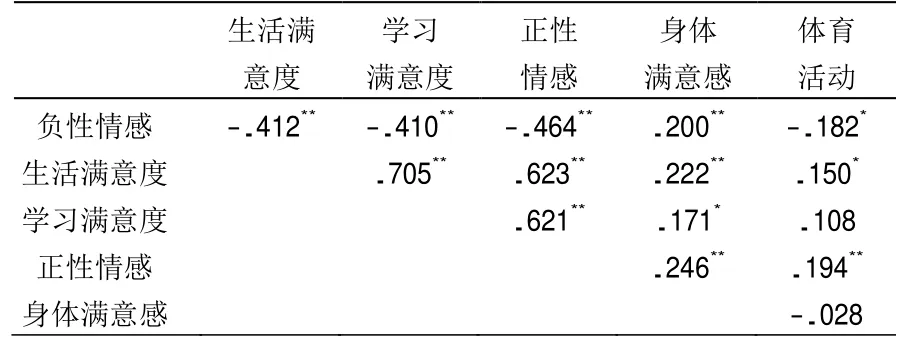

表2呈现的是体育活动与主观幸福感各维度之间的相关分析结果。可以发现,体育活动与主观幸福感的负性情感呈显著的负相关,与生活满意度、正性情感呈显著正相关,体育活动与学习满意度和身体满意度维度相关均不显著。

表2 体育活动与主观幸福感各维度的相关系数(n=178)

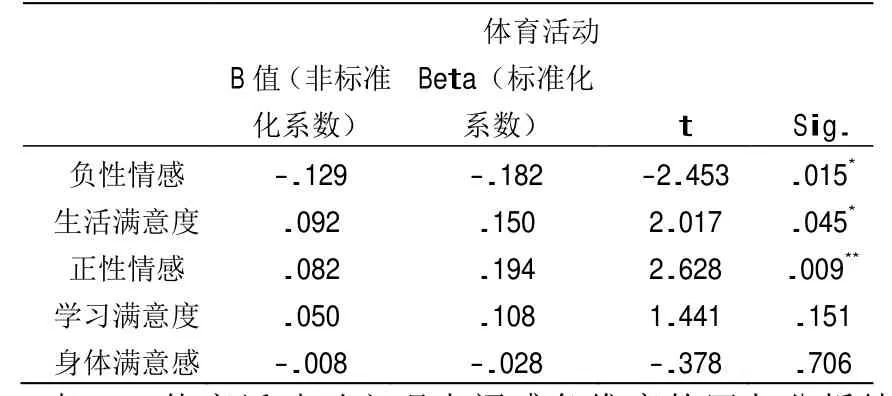

表 3 体育活动对主观幸福感各维度的回归分析结果(n=178)

3.2.2 大学生体育活动对主观幸福感的回归分析

为了进一步深入了解体育活动与主观幸福感各维度的关系,以主观幸福感的5个维度为因变量,以体育活动为自变量,控制人口统计学相关变量的影响,进行回归分析,结果如表3所示。体育活动对主观幸福感的负性情感、正性情感和生活满意度三个维度有显著影响(p<0.05)。

4 讨论

4.1 大学生体育运动与主观幸福感的状况

本文主要从运动量大小来分析大学生体育活动的情况。从大学生运动量的分布来看, 78.1%的大学生为小运动量,19.1%的大学生为中运动量,2.8%为大运动量,这说明目前大部分大学生是进行小运动量的体育运动。一方面,已有研究表明,每周锻炼3次或3次以上,每次锻炼30分钟,并达到中等强度(身体微微出汗)的体育运动对身心健康的促进效应最佳。所以,应该鼓励大学生多参加体育活动。另一方面,高校应该举办形式多样、内容丰富的体育活动,提供更多的运动场地,为大学生创造更多的体育运动的机会。同时通过校园网、微信、广播等多媒体对体育运动的积极效应进行宣传,鼓励大学生积极参加体育运动。另外,不同运动量的大学生在主观幸福感各维度上的得分存在一定差异,中运动量组的大学生在正性情感、生活满意度、学习满意度和身体满意度上均高于低运动量组的大学生,这也说明,中等运动量的体育运动对大学生个体主观幸福感有正向影响。

4.2 大学生体育运动与主观幸福感的关系及影响

本文研究结果显示,体育运动与大学生的主观幸福感的正性情感、生活满意度等维度呈正相关,说明体育运动越积极的学生,主观幸福感水平越高,体育运动越少的学生,主观幸福感水平越低。体育运动可以增进大学生的身体健康,也能改善学生的情感体验和认知评价。通过适宜的体育运动,可以缓解学生的学习和生活压力,可以帮助学生分散对挫折和困难的注意,缓解紧张和调节情绪,从而有助于学生体验更多的正性情感;参加体育运动还可以帮助学生消除一些不良的负性情绪,使他们对生活的满意度得到提高。这也与张巧兰(2004)、庞庆军,李银萍(2009)等人的研究结果相一致,大学生进行中等运动量的体育活动会使其主观幸福感最强,进行中、小强度锻炼的大学生的总体幸福感水平显著性高。

5 结论

本研究调查了某高校大学生主观幸福感、体育活动的基本现状以及体育活动对主观幸福感的影响,根据调查结果,可以得出有关大学生主观幸福感的结论:第一,大部分大学生体育锻炼运动量为小运动量,少数为中运动量和大运动量。第二,大学生的体育活动对主观幸福感的部分维度具有显著的预测作用。具体来讲,体育活动可以正向影响正性情感和生活满意度这两个维度,体育活动可以负向影响负性情感这个维度。

[1] 张巧兰.大学生主观幸福感与体育锻炼的关系研究[J].浙江体育科学,2004(1):96-99.

[2] 肖冰.体育锻炼对大学生主观幸福感影响的实验研究[J].体育科技文献通报,2012(3):34-35+88.

[3] 张成龙,黄婕.体育锻炼对大学生主观幸福感影响的理论探讨[J].吉林省教育学院学报(下旬),2012(4):102-103.

[4] 高绪秀,张剑峰.大学生主观幸福感与体育锻炼后主观体验相关研究[J].湖北体育科技,2010(6):702-704.

[5] 庞庆军,李银萍.体育锻炼对大学生主观幸福感的影响[J].吉林体育学院学报,2009(4):90-91.

The Effect and Countermeasures of Physical Exercise on the Subjective Well-being of College Students

WU Min, etal.

(Dalian Ocean University, Dalian 116023, Liaoning, China)

*辽宁省社会科学规划基金项目(L16CTY001);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W201610);大连海洋大学校社科联重点课题(2016xsklzd-29)。

吴敏(1985-),湖北武汉人,博士,研究方向:体育运动心理学和体育组织人力资源管理。