网络时代女性镜像的意识形态批评:基于文化语用学视角

毛延生 ,何 刚

(1.哈尔滨工程大学外语系,黑龙江 哈尔滨 150001;2.华东师范大学英语系,上海 600026)

网络时代女性镜像的意识形态批评:基于文化语用学视角

毛延生1,何 刚2

(1.哈尔滨工程大学外语系,黑龙江 哈尔滨 150001;2.华东师范大学英语系,上海 600026)

从文化语用学视角出发,以网络媒介中的女性指示语为例,可探讨网络空间中的女性镜像如何反鉴意识形态在不同文化信息层面所面临的立体式解构境遇。结果发现:就表层文化信息而言,女性指示语表现出能指膨胀特点,这揭示了意识形态属性开始从绝对确定性走向相对不确定性;就深层文化信息来讲,女性指示语表现出语言暴力倾向,这表明意识形态监测要求从一元的语义分析走向多元的语用解构;就核心文化信息来看,女性指示语表现出语用期望压制,这显示意识形态引导需要跳出微观的语言语境限制,进入宏观的文化语用维度。

网络媒介;女性指示语;意识形态;文化语用学;网络语用学;网络语言暴力

一、引 言

作为社会主流意识形态的重要思潮之一,女性主义已经悄然迎来第三次发展浪潮。第一次浪潮以女性在法律和政治上的合理地位争取为主题;第二次浪潮则以终止政治和经济上的性别歧视为目的;第三次浪潮将女性主义运动向前进一步推进,开始关注言语行为和性别话语的互动建构[1]。因此,女性主义当下正在经历重要的“语用学转向”,其研究焦点开始转向语言系统中自我群体身份的语言镜像表征。就第三次女性主义浪潮的核心主旨而言[2],主要表现为两个问题:第一,女性在现存语言系统中的具体镜像与表征手段是什么?第二,现存语言系统中的女性镜像反映了当下意识形态的何种趋势与走向?上述两个问题的探索可以看作是对于巴赫金有关符号与意识形态之间“现实化”与“物质化”关系[3](P352)的进一步追问。

2016年8月,中国互联网信息中心发布第三十八次《中国互联网络发展状况统计报告》:我国网民规模已达7.1亿,其中手机网民达6.56亿,互联网普及率达到51.7%,超过世界平均水平3.1个百分点。由此可见,半数以上中国居民已经成为网民,因此网络媒介中的语言使用自然已经成为现代国人日常交际的重要组成部分。随着网络空间与现实空间日益密切的结合,网络空间的虚拟性逐渐减弱,“虚中有实、实中有虚”的网络空间中的女性镜像表现出“权威消解、道德虚无”的后现代特点[4],因此其背后的社会意识形态对于女性身份的觉知、建构与批评研究就显得格外必要。通过观察网络媒介时代女性指示语的使用情况来思考网络空间中女性镜像及其意识形态意义,研究意义有三:在本体论维度,可以更好地揭示网络媒介时代女性身份建构的倾向与具体手段;在认识论维度,可以深入地认识并思考语言符号和意识形态的互相表征关系,进而为网络空间中意识形态检测与评估提供事实性参考;在方法论维度,可以为意识形态引导与纠偏提供还原论与综观论相结合的方法性指南。有鉴于此,我们从文化语用学视角出发,以网络媒介时代女性指示语的使用为例,尝试探讨网络空间中的女性镜像如何反鉴意识形态在不同文化信息层面所面临的当下境遇。

二、女性指示语与能指膨胀:表层文化信息中意识形态的属性嬗变

网络媒介时代的女性指示语使用表现出对于索绪尔能指与所指之间一一对应的二元关系[5]的解构与突破,相应地表现出明显的能指膨胀特点:语言符号的能指和所指分裂开来,并且多个能指对应一个所指。就网络媒介时代女性指示语使用而言,它在符号形式上发生了能指的裂变与增值[6],表现为指示女性的多种新生形态指示语广泛应用于网络交际当中。此时,同样是指称一个女性所指对象,但是其对应的能指却更趋复杂与多样。例如,从2003年就开始出现并收录于周荐主编的 《2006汉语新词语》及其附录《2003-2005汉语新词语》的“X女”族新词语,到近几年流行的“X妹子”,再到2013年伴随“海天盛筵”事件发酵的“X婊”等等能指形式,同样都是指示“女性”这一女性所指范畴,因为下义范畴词“妹子”和“婊”的泛化使用而获得了上义范畴词相同的表意占位,因此表现出多个能指(女/妹子/婊)对应一个所指(女性)的趋势。这些新近上位的女性指示语都反映了语言符号在长期使用的过程中,能指和所指之间发生着微妙的变化,能指总是趋向于获得新义,从而成为能指和所指之间“不对称性”的前提[7],最后形成网络语言中带有能指膨胀特点的新型构式。例如,在“萌妹子”这一概念出现之后,网友便利用“X妹子”这一词语模的现成性特征,根据现实的女性分类不同属性往“模槽”内填入合适的自选变量,以“妹子”为女性身份范畴词的“模标”[8](P146)创造出“软妹子”、“硬妹子”、“糙妹子”等新词。这里的“妹子”不再强调它的女性下义范畴含义,而是变成了“女性”的代名词,因此同“女”的认知占位相同。

网络媒介时代女性指示语使用的能指膨胀还体现在其具体建构范畴的延异之上。一般来说,在现代汉语词典中,女、娘、妹、婊、婆、妻分别表示不同的女性身份。通常来说,除表示亲属关系以外,上述女性身份词之前并不添加定语表达其他含义。但在网络空间中,女性指示语的建构则打破了这一限制,通过在前填充不同的定语构成定中短语类的“词模块”指示各类女性形象[8](P148),并且类型多样:可以是以女性身份词为核心构成定中短语,如“软妹/强气娘”(形容词+女性身份词)、“炫富女”(动词+女性身份词)和“抹布女/香菇女”(名动词+女性身份词);也可以是以女性身份词为限定词构成定中短语,如“女神”和“女汉子”;还可以是形容词叠加构成名词(“白富美/黑长直/土肥圆”)或者指物名词指人(“白莲花/公交车/黑木耳”),更可以是同语言内的方言借用(如从北京方言中引入的“果儿”,现指追求摇滚乐队并与乐队成员发生关系、私生活随便的女性),亦或是从不同语言介入(如英语的“sextary”,仿照英文sectary而来,但是专指借助不正当男女关系而上位的职业女性,再如从日语引入的“欧巴桑(原意是大嫂、阿姨,用来泛指中、老年妇女。到了港台,对这个词使用已经彻底变味,引申为三八型的老妇女)”以及来自日本的动漫和游戏文化“三无少女”、“眼镜娘”和“宅女”等,还有分别来自于日本散文集《败犬的远吠》和电视剧《昼颜》“败犬女”和“昼颜妻”)。

由上可见,网络媒介时代女性指示语的使用在能指和所指之间在上下义范畴界限以及具体搭配管辖上的不对称性变异反映了网络媒介时代女性镜像的复杂多样。这种现实驱动的能指与所指二元关系的裂变一方面在本质上证明了巴赫金的观点“符号的存在不是别的,就是这一交际的物质化”[3](P352),同时也告诉了我们网络媒介时代女性指示语注定具有“现实性”和“物质性”,因而表征的是表层文化信息——即社会文化产物等可感的文化存在,包括语言事实、实物、社会现实等等[9](P21)。鉴于网络语言不仅是一种交际符号,而且也是一种意识形态[10],网络语言中女性指示语的能指膨胀特点就会折射出意识形态属性的当下状况:随着符号的能指与所指之间二元确定关系逐渐被打破[11](P96),转而表现出能指膨胀特点,其背后的意识形态也开始从绝对确定性走向相对的不确定性。具体来说,传统意识形态比较强调稳定性,因此要求作为意识形态的语言符号必须符合映射性原则(只有具备确定指称的语词才有意义),并且追求指称的惟一确定性和绝对所指[12]。

但是,网络媒介时代女性的指示语使用却反映出自身具有文化进化色彩的能指膨胀倾向:随着有关同一性别范畴所指的能指符号日趋多样化与复杂化,一方面反映了语言对于文化现实的与时俱进表征具有多元化的特点,同时也表明了社会成员对于既定文化现实认知的离散化与碎片化,这是对传统意识形态稳定性架构原则的解构,自然其结果就是促动意识形态开始从绝对的确定性走向相对的不确定性。依据语言符号的能指和所指之间的二元关系,从根本上讲是所指背后的意义给交际带来了可信性,是意义赋予了能指作为交流的中介物——语言符号——独一无二的表意地位。如果没有意义,能指膨胀很快就会在我们的交际体系中陷入不确定性的泥潭。更为严重的是,能指与所指之间比率的过度失衡不仅仅意味着意义的终结,最终也意味着能指的终结。当符号的能指与所指之间不再存在确定性关系时,那个能指就面临着被淘汰的危险,否则就是对于语言社会性的背叛[13](P101)。从这个意义上讲,能指膨胀是对于索绪尔符号思想的反动。在所指/能指之间关系的图示之中[14],索绪尔把所指放在能指之上,显然并非一个随意行为[11](P96)。通过这种放置,索绪尔突出所指或概念地位的重要性,其重要性主要表现为观念或概念总是先在的,声音是对概念的默写[11](P97)。关于这一点,从他关于“语言是组织在声音物质中的思想”的观点中可以清楚地看出来。

三、女性指示语与语言暴力:深层文化信息中意识形态的负向监测

网络媒介时代女性指示语的能指膨胀往往带有语言暴力倾向,表现出对于女性的偏见与歧视。在语言暴力现象中,能指却“喧宾夺主”,其使用价值超过了所指意义。从这个意义上讲,能指不但承载着所指,而且还承载着反所指,这可以看作是语言暴力产生的语言符号维度上的根源。更为严重的是,与能指膨胀相伴随还有针对女性的所指意义“污名化”倾向,因此在数量和质量两个维度上都导致了网络空间中女性指示语的语言暴力属性特别显眼。

这里所谓的“语言暴力”是指用不合逻辑的语言手段,以一种语言霸权的形式出现[15],孤立和剥夺他人的某种权利,最终造成对人的伤害[16](P82),在语言系统维度上表现为能指与所指关系的失衡[13](P96)。就其类型而言,语言暴力可以分为显性和隐性两种。前者的破坏性十分明显,诸如“咒骂”[17];后者的伤害性则比较隐晦,往往需要语言使用者付出较多的语用努力才能感知语言的破坏力[16](P95)。我们仔细观察网络媒介时代的女性指示语,结果发现显性和隐性语言暴力均存在其间。一方面,女性指示语被用来批评部分涉事女性的为人处世态度,但在女性范畴词的固化效应下却被滥用,形成显性的语言暴力。例如,因为“海天盛筵”事件的曝光,“绿茶婊”一词得以流行——当某些女性并不如常所见的那样清纯与贞洁时,便会被感觉受到欺骗的网友冠上“绿茶婊”的骂名。诸如此类的还有“炫富女”、“中国大妈”和“女博士”,其本意均为中性名词代指特定的女性身份,但在网络媒介时代它们所塑造的女性镜像往往分别含有“在公众面前炫耀奢华生活而引起民众关注”、“盲目投资”和“大龄怪异剩女”等贬义色彩。除此之外,还存在一些需要付出特殊认知努力才能理解其所指的隐性语言暴力型女性指示语[18]。例如,“公交车”本意为公共交通工具,现在以指代生活作风随便的女子,意为女子象公共汽车一样,只要付出一定代价都可以得到其肉体。与之类似还有“恐龙”、“黑木耳” 、“果儿” 、“你妹” 、“逗比” 、“碧池”和“碧莲”等等。这些女性指示语所隐含的女性歧视在字面上并不存在,带有“黑话”或“行话”特点,但是其对女性的偏见与歧视同显性语言暴力并无分别。

网络媒介时代女性指示语的语言暴力倾向不但反映了公共网络空间中女性镜像建构的贬义特点,而且反映了深层文化信息所遭遇的冲击与挑战,即在意识形态中女性形象的觉知与建构面临着消极贬损,因此应该成为意识形态领域负向监测的重点。依据“文化信息三分说”[9](P21-22),深层文化信息是指规范和价值标准,也是指存在于集体意识中的一种抽象的、隐性的客观信息。深层文化信息中的规范是指文化共同体中的成员对于“对”或“错”的感知;而价值标准则是指文化共同体内的成员关于“好”与“不好”的定义标准,即在遇到选择时的判断标准。规范描述的是个体应该怎么做,而价值标准描述的是个体想要怎么做[19]。鉴于深层文化信息可以看作是文化共同体内成员的行为规范与指导,网络媒介时代女性指示语的语言暴力体现了公共网络空间中语言使用者对于意识形态在深层文化信息层面上的彻底解构。就“规范”维度而言,公共网络空间中针对女性的语言暴力是“错的”,女性身份不应该被贬义化建构与接受,这是对于现代“男女平等”意识形态的颠覆,是对封建“男尊女卑”意识形态的招魂;从价值判断的角度讲,这样做也是不好的,会遭遇既定意识形态中因为违反原型身份而带来的身份认同危机。由此可见,网络媒介时代有关女性镜像的指示语在规范与价值判断两个维度上都是对于当前意识形态中女性身份觉知的挑战与解构。鉴于当下网络媒介时期女性身份觉知与建构似乎正在进行重新排列组合,因此公共网络空间中的女性镜像的意识形态检测需要从一元的简单语义分析走向多元的语用综观解构,否则容易陷入女性身份觉知与建构的静态化狭隘认知,这在意识形态的负向监测中必须力求避免。

四、女性指示语与语用期望:核心文化信息中意识形态的正向引导

鉴于语言符号可以看作是既定社会核心文化信息的表征手段,因此网络媒介时代女性指示语的使用可以反映出网络空间中意识形态对于女性身份的原型设定与当下生态。依据文化语用学思想[9](P21-22),核心文化信息以最为隐秘与抽象的文化设定形式影响着语言的使用,具体由一套信念、价值观、道德观、世界观、人生观等核心观念系统共同作用于言语交际而产生的文化语用原则组成。从这个意义上讲,女性指示语背后一定蕴含着特定的文化性语用期望,并且这些具有文化内涵的语用期望会指导与规范社会成员依据灵活、生动、可变换的可能世界来完成自我身份的觉知与建构。相应地,面对女性群体,既定社会中的男性和女性所采取的意识形态立场(不管是正向,抑或是负向)均会在语言符号这一意识形态的表征工具上留下语用化的痕迹。我们通过对所搜集到的112条女性指示语进行统计分析,结果发现:褒义32个,占总数29%;中性25个,占总数22%;而贬义55个,占总数49%。由此可见,网络空间中的女性镜像虽然错综复杂,但是贬义性却尤为明显。

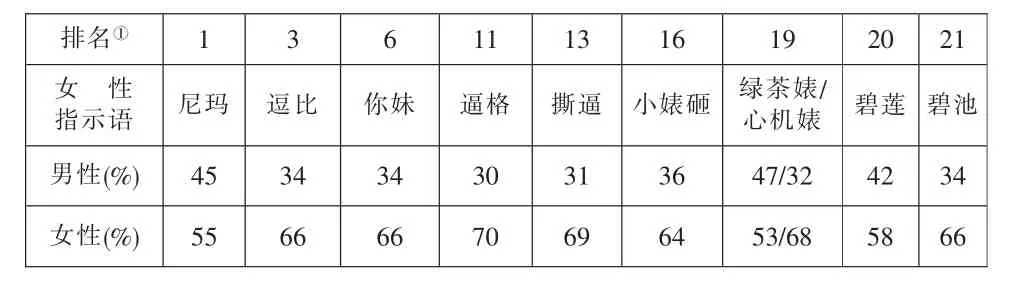

从核心文化信息层面来看,客观反映女性社会地位的女性指示语虽然作为正向语用期望的代表有所出现(例如“女神”、“润物女”、“经济适用女”和“杠杆女”等等),但是因为贬义女性指示语比例过高而表现出正向语用期望的压制倾向。就意识形态维度而言,这表明当下网络媒介时代女性身份觉知与建构需要参照正向文化语用原则来实施引导。特别值得注意是,依据人民网舆情监测室应用“微指数”进行的数据抽样显示,在新浪微博上,19-24岁的年轻女性成为使用网络低俗语言的主流群体,男女两性使用部分女性指示语频次的对比情况如下表1所示。这些涉及女性器官等女性歧视类指示语主要被19-24岁的青年网民所使用,这一方面说明了社会文化对于女性语言使用的“礼貌温婉”制约在网络空间的匿名性、虚拟性与广延性面前失去作用,同时对于女性主义群体也是一个提醒:性别歧视话语的原型如果来自于男性的话情有可原,这也是前两次女性主义浪潮的核心观点,但是网络空间中的贬义女性指示语使用者女性多于男性。由于网络媒介时代女性指示语的使用负载着特定的群体文化内涵,它可以看作是特定文化的“身份证”与“标识器”,文化社团成员需要依靠这些既定的符号来完成新符号的认知与解读,这可以看作是社团发展与巩固的基本手段。因此,特别关注话语权利的第三次女性主义浪潮要想在“互联网+”时代获得进一步的发展,女性群体自身的语言使用规范如何首先达成“共同体内部的通用规约”是一个值得深入思考的话题。

表1 男女两性女性指示语使用百分比对比表

就具体方法论而言,针对当下公共网络空间中女性镜像的负向意识形态引导需要跳出微观的语言语境限制,不再囿于语义经验的命题证伪,打破传统意识形态分析与引导所依赖的还原论方法,转而进入宏观的文化语用维度,从核心文化语用原则出发,为网络媒介时代女性身份的觉知与建构提供规范性红线指南。特别值得注意的是,90后是伴随着计算机和网络成长起来的一代人,也是当前网络使用主体,其童年、青年以及未来生活集体记忆都与公共网络空间息息相关。当下网络媒介空间中女性镜像的负向塑造者主要是90后这些女性网络原住民[20],因此未来意识形态维度女性身份的正向觉知与积极建构似乎需要更多来自女性群体内部的努力。如果说这种来自女性群体内部的“自我污名化”取向可以看作新时期女性独立身份建构的重要手段的话,那么其代价或许有些过大,因为这带来的后果可能并不是理想的独特身份建构,而是自我身份的毁灭,并且面临当前文化意识形态的挑战与冲击。

五、结 语

如果说网络语言的出现是社会进步与活力的表现,那么网络媒介时代女性指示语使用的贬义化分析则反映了语言应用的现实约束性和网络自由性之间的融合与博弈。诚如李宇明教授所言[8](P151),网络语言从词语到交际都有很多新特点,如网民的语言行为、语言态度、网络词语孽生传播的特点、网络文体的新样式、虚拟语言生活与现实语言生活的关系等等都是当代中国语言生活研究中的重要课题和热点话题。我们尝试从文化语用学视角展开女性指示语背后的意识形态批评,其目的在于分析当下意识形态所面临的多层解构境遇,进而为问题解决提供具有合理性和建设性的建议。鉴于公共网络空间中的语言发挥着符号领域的意义操纵功能,面对公共网络空间中女性镜像的“污名化”状况,我们必须思考其所带来的意义、价值和规范等文化信息的流动化和无序化对于现有意识形态的冲击与挑战:就表层文化信息而言,意识形态属性开始从绝对确定性走向相对不确定性;就深层文化信息来讲,意识形态监测要求从一元的简单语义分析走向多元的语用解构综观;就核心文化信息来看,意识形态引导需要跳出微观的语言语境限制,进入宏观的文化语用维度。

上述研究发现证明了社会文化符号的指示研究正在走向“语义弱化”、“语用开放”和“语境建构”,在消解传统语义学和构建语用学的语言实在观的基础上[21],网络空间中的语言使用可以更加清晰地描画出文化语用学的蓝图。2016年7月27日在商务印书馆举办的“2016中国网络语言文明论坛”更是旗帜鲜明地提出了这一点——论坛以“文明网络语言·共建清朗空间”为主题,旨在推动中国网络语言文明,提升健康使用网络语言的导向意识,抵制低俗语言,营造清朗的公共网络空间。我们从文化语用学视角出发,尝试探讨了女性指示语中既定意识形态镜像表征的具体状况,权作引玉之砖,以期引起学界对于网络媒介时代语言使用及其背后意识形态的多元批评,最终保证习近平总书记2016年4月在《网络安全和信息化工作座谈会》上所强调的亿万民众共同的精神家园——公共网络空间——天朗气清、生态良好!

注:

①这里给出排名之所以是间断的是因为我们选取的均是女性指示语,具体完整排名与实例请参考人民网舆情监测室《2015年网络语象报告》。

[1]吴玉杰,叶俊楠.政治中性别歧视现象的再思考——《语用学学刊》制“女性、权利和媒体三者联系”专刊评介[J].外国语文研究,2012,(1):204-211.

[2]Christine,C.Gender and Language Towards a Feminist Pragmatics[M].Edinburgh:Edinburgh University Press.2000.7.

[3]巴赫金.巴赫金全集:第2卷[M].白春仁,晓河译.石家庄:河北教育出社,1998.

[4]王瑜.年度流行语的九年之变[N].工人日报.2016-12-26.

[5]陈宗明,黄华新.符号学导论[M].郑州:河南人民出版社,2004.5.

[6]毛延生,吴琼.网络语言中数字指称的不对称性研究[J].语言学研究,2015,(1):144-156.

[7]孙寰.术语的功能与术语在使用中的变异性[M].北京:商务印书馆,2011.119.

[8]李宇明.词语模[A].刑福义主编.汉语法特点面面观[C].北京:北京语言文化大学出版社,1999.

[9]Trompenaars F.&Hampden-Turner C.Riding the Waves of Culture[M].NY:McGraw Hill,1998.

[10]杨文华.网络语言的流行对主流意识形态的解构[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2012,(5):60-64.

[11]禾木.从所指/能指到能指/所指:论拉康对索绪尔二元论的批判[J].哲学研究,2005,(2).

[12]郭贵春.后现代科学实在论[M].北京:知识出版社,1995.304.

[13]毛延生.语言暴力的语用理据诠释[J].江南大学学报(社会科学版),2013,(3).

[14]索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯译.北京:商务印书馆,1996.16.

[15]Chase,S.The Tyranny of Words[M].New York:Hurcourt,Brace and Company,1938.10.

[16]刁晏斌.略论“略论‘文革’时期的‘语言暴力’”?[J].江南大学学报(社会科学版),2007,(4).

[17]李妍.论语言暴力[D].哈尔滨:黑龙江大学未出版的硕士论文,2009.

[18]杨东伟.网络语言暴力形成的社会心理机制探究[J].四川职业技术学院学报,2011,(3):55-56.

[19]吕丽盼.文化语境与文化指示研究——以美国新闻中的受访人话语为例[J].浙江外国语学院学报,2016,(4):10-16.

[20]李宇明.网络话语与话语权问题[R].“2016中国网络语言文明论坛”大会发言,2016-07-27.

[21]殷杰.论“语用学转向”及其意义[J].中国社会科学,2003,(3):53-65.

【责任编辑:周琍】

【】【】

Ideological Criticism of Female Images in the Internet-mediated Era:A Cultural Pragmatics Perspective

MAO Yan-sheng1,HE Gang2

(1.Department of Foreign Languages,Harbin Engineering University,Harbin,Heilongjiang,150001;2.English Department,East China Normal University,Shanghai,600026)

Taking a cultural pragmatics perspective,the paper is aimed at exploring the three-dimensional challenges in different layers of cultural system confronted by female images and ideology in the Internet medium era,with female deixis in cyberspace as a case.Firstly,it is found that female deixis suffers from the expansion of the signified through the lens of surface culture system,which reveals that the ideology of females is making a swift shift from absolute certainty to relative uncertainty.Secondly,some linguistic violence is found to spring up behind female deixis with regard to the veins of deep culture system,reminding the inspection of ideology of taking a multiple-dimension analysis of pragmatics rather than a solely semantic route.Thirdly,the suppression of pragmatic expectancy is obvious in the use of female deixis in public cyber space in terms of core culture system,which manifests that it is necessary for the guidance of ideology to get rid of the overdue reliance on linguistic contexts and take the cultural contexts into account for betterment.

Internet-mediated era;female deixis;ideology;cultural pragmatics;The network of Pragmatics;Network language violence

G 912.67

A

1000-260X(2017)05-0134-05

2017-07-06

教育部人文社会科学基金规划项目“网络媒介审判中权力话语边界的隐性操控机制研究”(17YJAZH061)

毛延生,哈尔滨工程大学外语系教授,现为伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)访问学者,主要从事网络语用学研究;何刚,华东师范大学英语系教授,博士生导师,主要从事文化语用学研究。