敦煌寫卷避諱字形遞變現象初論*

竇懷永

一

漢字具有鮮明的時代性特點。每一個漢字都有其産生、演變或消亡的歷史蹤跡。施安昌先生把按演變順序排列的異體字稱爲異體序列,且幾乎每個漢字都有自己的異體序列,並認爲異體序列中兩個緊相銜接的字之間存在著遞變關係,兩個不相銜接的字之間存在著間變關係,有著共時關係的遞變字統稱爲遞變字群,反映了各字間共時變化的關係,進而借助“遞變字群”這個群體概念,嘗試探索其在敦煌寫卷和各類碑誌的時間判斷中的可行性與可執行性〔1〕詳參施安昌《敦煌寫經斷代發凡——兼論遞變字群的規律》,《故宫博物院院刊》1985年第4期,58—66頁。。可以看出,漢字固有的遞變性及遞變的内在規律性,是這樣一種理論探索與實踐的内在依據。很顯然,遞變是具有一定的階段性特點的,受到的影響因素不同,則漢字在不同階段會表現出相應的不同特點。據以推之:第一,根據影響因素,應當可以初步推導出漢字遞變所體現出的階段性特點;第二,根據漢字所表現出的形體特點,或可以倒推其在遞變歷程中所處的階段,以及考察其内在的影響因素。

在敦煌文獻研究中,充分利用寫卷所藴含的避諱因素來推斷寫卷的相關年代問題,一直是一個具有可能性與可行性的斷代手段。鑒於唐代避諱的重點在於字形的改變,因而寫卷中所涉及的字形性質的合理判斷與定位,直接決定了避諱結論的傾向。有唐一代近三百年之久,避諱字形也同樣具有遞變性特點,並且受到各種因素的影響而在不同的階段表現出不同的特點,這在一些典型避諱字形上表現得尤爲明顯。因此,通過探索唐代避諱字形的階段性特點、探究其背後的影響因素,或許可以進一步增强避諱在敦煌文獻斷代、辨僞等研究中的作用。

根據上述思路,在這篇短文中,筆者擬以“牒”字爲例,對唐代避諱字形的遞變現象略作討論。“牒”字是敦煌文獻、特别是社會經濟類寫卷中“出鏡率”比較高的漢字之一,其避諱字形也是我們探討本文主題的良好觀察對象:其一,從文獻内容構成上來説,社會經濟類寫卷在敦煌文獻中佔據了相當的比例,“牒”字使用較多。在佔據敦煌寫卷約九成的佛教類文獻中,該字同樣具有一定的使用量。其二,從時間跨度上來説,社會經濟類寫卷保存有從唐代初期到末期以至五代時期的各類生活内容,基本涵蓋了唐代避諱發生的整個過程。同時,北宋初期的寫卷中,又保留了唐諱字形轉化爲俗字角色繼續流傳使用的狀況。其三,從時代信息來説,社會經濟類寫卷實用性普遍較强,相當多的寫卷保留了明確的時間信息,爲考察提供了時間上的相對可靠性與便利性。其四,從漢字結構來説,“牒”字右上構件爲“世”字,爲避唐太宗諱,缺筆、改形等避諱方法均同樣施用於該字,産生了比較齊全而豐富的避諱字形,並隨著漢字使用頻率的增加而遞變出更加多樣的字形。其五,從書手階層來説,社會經濟類寫卷多出於實際使用的需要而産生,因而在抄寫階層上可以基本涵蓋當時的各個社會階層,特别是文化水平相對較低的百姓階層,他們未必能夠真正理解避諱的背景,在客觀上有助於增加遞變字形的多樣性。

二

衆所周知,以“世”字作爲構件的漢字,在唐代避諱時有兩種基本方法:第一,缺筆,採用此種方法時,“世”並不區分其所處的位置,可以直接缺筆作“”形。第二,改形,一般情況下,“世”作爲左或右偏旁時,改作“曳”,其他改作“云”形〔1〕有關“世”字的避諱規律探討,可以參看拙著《敦煌文獻避諱研究》的第三章第三節“改形避諱”,蘭州:甘肅教育出版社,2013年,156—166頁。。對於“牒”字而言,這兩種避諱方法在敦煌文獻中都有體現,尤其是缺筆避諱字形,在五代時期、甚至宋初的敦煌文獻中仍可見到。如S.76VA《長興五年(934)正月一日陳魯修牒》中,正文“□狀如前謹”和末尾時間題署“行首陳魯修”,兩處截圖字形楷定皆是“”。又如後周世宗時代的S.196《顯德五年(958)洪範大師殘牒》寫卷,其中有“件狀如前,謹”句,這兩個截圖字形楷定也是“”。再如P.2985V《開寶五年(972)十二月右衙都知兵馬使丁守勳牒》中,有“件狀如前,謹”句,兩個截圖字形的右上方構件“世”均作缺筆狀,楷定仍是“”。

在改形避諱中,“牒”字乃是將右上“世”改作“云”形〔1〕在討論從“世”漢字避唐諱更改字形時,一般認爲是將“世”字改作了“云”字,然而,從諸多唐代碑刻文獻來看,更改後的構件或應當是“”形而非“云”字。由於資料的限制,“”形的具體含義還有待考證。,這種避諱字形更加常見。如Дх.2881+Дх.2882《開元廿九年(741)二月九日授得菩薩戒牒》殘片,鈐有三枚佛像印,存26行文字,其中“謹”句的截圖字形,字跡清晰,即改形避諱字形“”。又如S.1324《天寶八載(749)史張阿忠牒文》中,有“上節度推徵所□□鄧光朝練事”句,截圖字形也可楷定作““””。又如S.5714《開元九年(721)十一月參軍王沙□請改給牒并判》,雖殘損嚴重,但其中仍然保留了一個“牒”字,書作“”,楷定即““””。再如P.3899V《唐開元十四年(726)沙州勾徵懸泉府馬社錢案卷》,該案卷内容是利用道經寫卷的背面空白來抄寫的,正反兩面文字墨跡相互滲透,末尾鈐有朱印一方並署有時間,應當是官府結案之印。卷中“牒”字寫作“”,楷定也應作““””。值得特别指出的是,從出土的唐代墓誌碑刻來看,敦煌地區與中原地區對於“牒”字的避諱處理方法是一致的。如立於唐穆宗長慶元年(821)七月十二日的《劉皓墓誌》〔2〕袁道俊編《唐代墓誌》,上海人民美術出版社,2003年,112頁。,誌文避太宗諱,“世”字缺筆作“”,“牒”改形作““””。同時,從敦煌寫卷的實際情況來看,採用改形避諱的“牒”字數量要遠遠多於缺筆避諱的字形,這既與其他唐代出土文獻所反映出來的信息是一致的,也在客觀上使得遞變現象更多地發生在這種避諱字形中。

在寫本時代,漢字形體的演變,不僅受到手工抄寫這一主要方式的影響,還要受到抄寫人文化程度、抄寫習慣、紙張特點、書寫工具特點、流行時間等多重複雜因素的綜合影響。“牒”字及其避諱字形亦不例外。避諱字形““””流行一段時間後,右部“”形的中間點畫逐漸順勢連筆而寫作“”,““””字遂有“”以及與之相近、偶有細微差别的“”、“”等字形,且均以行書、草書居多。如P.2132《金剛般若經宣演》:“貞觀雙單非結,魏本單非單結。”又如Дх.2163V《大中六年(852)十一月女户宋氏漢授田牒狀》:“件狀如前,謹。”後又於右下之“木”字上添加一横畫,而成“”、“”等類似的字形,同樣是以行書、草書居多。如P.2101《廣百論疏》中有“上半計,下半例破”、“一計,二例破,三釋成,四結意”句,兩處截圖字形楷定後即可作“”。這種因爲筆畫連寫而産生形變的字形,在以手工謄抄爲書寫方式的寫本類文獻中屢見不鮮,很容易理解。

值得特别提出的是,我們在敦煌寫卷中,還發現了多處以避諱字形““””爲“母體”、“”或“”字形是由“”“”等類似字形在傳抄使用中被“人爲”楷定的結果。换言之,避諱字形““””在實際使用中遞變出的“”“”等字形,逐漸被視爲“獨立個體”,楷定後即是“”或“”。我們有理由相信,楷定後的這兩個字形應當在一定的時間與範圍内,與““””字具有相同的屬性,甚至成爲代替““””字的“合法”俗字。正是得益於這個遞變字形的“合法”性與表面“合理”性,又在此基礎上,於右下之“木”字上添加一横畫而産生了新字形“”和“”,這與““””字的增筆字形原理是一致的。前者如P.3324V《天復四年(904)八月八日應管衙前押衙兵馬使子弟隨身等狀》,狀文中有“件狀如前,謹□(牒)”句;後者如P.3101B《大中五年(851)七月一日患尼智燈苑狀》,狀文中有“□狀如前,謹”句。

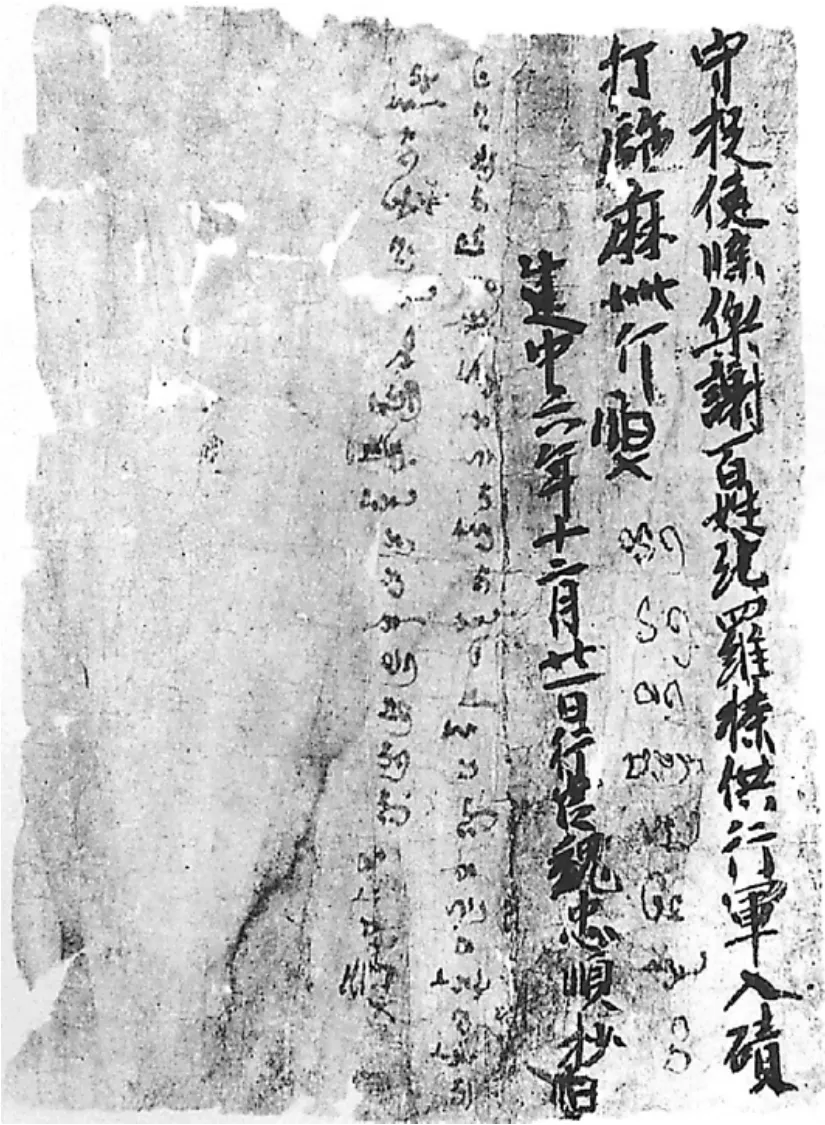

通過上揭例證可以看出,“牒”字右部構件“枼”因含有諱字“世”,在改形避諱而寫作“”後,受書寫工具、書寫習慣等多重因素影響而漸有“”“”“”等形體,且表現出“逐漸獨立”的傾向,即“”形日趨演化成一個獨立構件,並在此基礎之上,以在此基礎上遞變出新字形的現象。如上揭所舉 P.2101《廣百論疏》中另有“初救總非,後以理逐破”句,截圖之字形、筆畫清晰,楷定後即可作“”,右部寫作“亲”形。在這類寫卷中,尤以保留了明確時間信息的俄藏寫卷Дх.18927《建中六年(785)文書》最具典型性和代表性(左圖)〔1〕《俄藏敦煌文獻》第17册未對Дх.18927寫卷定名。另外,文書内容中出現的地名“傑謝”,很可能即是位於今和田地區策勒縣以北的丹丹烏里克遺址,故有學者認爲Дх.18927有可能是自新疆出土。不過,我們在S.5864寫卷中也發現了“傑謝”。有關寫卷的來源問題,或許仍可進一步研究。,非常值得我們關注。

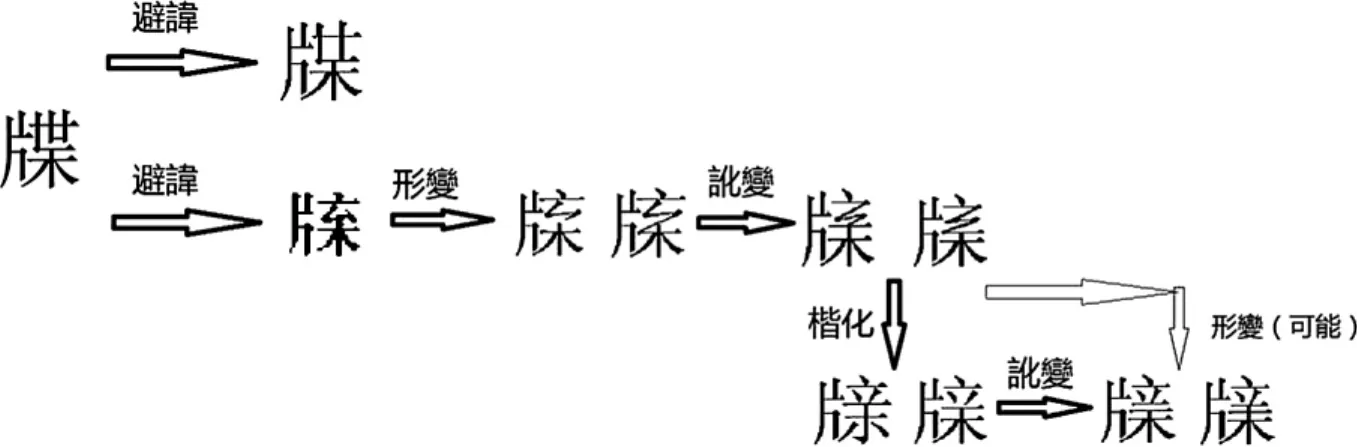

建中乃唐德宗李适年號,前後共四年,建中六年實爲貞元元年。這件殘片雖然僅保存了原文書的最後三行文字,但其中的“”字可以楷定作“”,顯然正是“牒”字避諱字形“䗋”的形變字。從敦煌寫卷的抄寫特點來看,我們認爲減少或增加筆畫的形式,遞變出“”“”“”“”等多個字形,同時,伴隨著這個遞變過程的深入,其俗字屬性也在逐步增加。我們認爲其演化遞變的軌跡有可能如下圖所示:

需要特别强调的是,上圖只是描繪出“牒”字及避諱字形在一般情況下的遞變軌跡,事實上它的發展並非、也不太可能是如此“理想化”的,其間必然有交叉,也可能存在跨越。不過,如果將這個遞變歷程與Дх.18927《建中六年文書》所藴含的時間信息相結合,我們可以認爲,至遲在唐德宗貞元元年(785),由““””字遞變出的新字形“”或“”就已經出現,並且得到了一定程度和範圍的使用。可以説,這是一個比較重要的時間節點:

第二,隨著避諱屬性的淡化,字形的俗字屬性逐漸增加,避諱形體逐漸被當作“既有”字形而爲大衆接受及日常使用。這種現實狀況,既可從S.388唐代字樣書《正名要録》將“牒”字工整地寫作“”、而不是其規範字形中略窺一二,亦可從以輯録六朝隋唐寫本經卷用字爲旨要的《龍龕手鏡》將““””視作“今”字這一處理方式中得到真切反映。“”“”等類似連筆、增筆字形的出現,既是使用書寫習慣的延伸,也是俗字屬性的增强。

三

我們已經可以看出,以“牒”字爲代表的唐代避諱字形在其遞變過程中,不僅要受到書寫工具、抄寫人員、文獻内容等“微觀環境”的具體影響,還要受到政治文化、漢字發展、避諱趨勢、審美潮流等“宏觀環境”的綜合影響,從而表現不同的階段性特點。换言之,不同的字形特點背後包含著不同的階段性特點,藴含著客觀的時間性要素。因此,充分挖掘和利用這個邏輯規律,正是進一步發揮避諱在斷代、辨僞等傳統文獻學作用的有效保障之一。

天津藝術博物館藏品060號正背兩面均抄有社會文書,正面定名《咸亨二年(671)沙州胡薩坊口户牒》(下圖),紙張雖有殘缺,但内容却似乎基本完整,前後共十行文字,行約十五字,個别文字殘泐。全卷用毛筆以楷書抄寫,特點明顯,行間未見烏絲界欄。背面爲《付麥清單》,内容有殘缺,存有三行文字,筆跡硬朗。值得注意的是,在寫卷正面的後半段文字間,鈐有“德化李氏凡將閣珍藏”“木齋真賞”以及“周暹”印鑒共三枚,據表面情況推之,知其有可能曾爲李盛鐸收藏過,後又被著名藏書家周叔弢先生收入篋中,最後捐贈給天津藝術博物館。

由於該寫卷抄有明確的時間信息,正是我們調查敦煌寫卷避諱情況的良好對象。然而,初覽之下,單憑翻閲敦煌寫卷的直觀感受,這件口户牒難免讓人有不可言狀之猜疑;進而仔細研讀該寫卷的避諱特點,避諱字形方面存在的矛盾現象愈發加重了我們的疑慮。再檢《天津藝術博物館藏敦煌文獻》第七册的敍録文字,“疑牒文作僞”的結論更加引起了我們的好奇〔1〕敍録文字詳參《天津藝術博物館藏敦煌文獻》第七册“敍録”,上海古籍出版社,1998年,8頁。。

根據寫卷正面的文書内容來看,這是咸亨二年時,沙州胡薩坊口户長胡文達在向主管部門匯報管界之内外來番户動遷的情況,内容涉及十餘人的姓名、性别等:

應管内沙州胡薩坊番口户男女兄弟姉婢奴申達:

東二番口户 王通 妻阿寧 男如寧 男照□

男再甄 女嬌盈 女華奴 右動遣東十四口户

西一口户 嚴以勇 妻阿蘇 母葉 男仏奴 男玉奴

兄僧淨通 姉尼緣通 女尼緣妙 婢如男 奴進子

右件番口户從來番國貞觀二十年達咸亨二年,

無動遣。 右具通如前,伏望將軍仁明詳察伏聽裁下處分。

牒件狀如前,謹牒。

咸亨二年十月 日沙州胡薩坊口户長胡文達牒。

作爲一件官府公文,一般而言,卷末所記時間的真實性按理當無疑,即唐高宗咸亨二年十月。不過,如果略微回顧唐代避諱的發展歷史,我們可以發現,唐太宗雖然並不放棄避諱制度,但一直在努力打造一個寬鬆的社會政治環境,包括頒詔全國,要求“官號人名,及公私文籍,有‘世’及‘民’兩字不連讀,並不須避”〔2〕詳參吴兢《貞觀政要·禮樂》卷七,上海古籍出版社,1978年,225頁。。虞世南終卒不改名,亦可窺一斑。貞觀二十三年(649)六月,李治繼位,开始逐步重視避諱,如改“民部尚書”稱“户部尚書”。最具有標誌性的事件是顯慶二年(657)十二月頒詔“改‘昬’‘葉’字”〔3〕《舊唐書》卷四《高宗本紀》,北京:中華書局,1975年,7頁。,這不僅僅是對唐太宗避諱的嚴格化,更標誌著唐代開始加大避諱制度的執行力度,並且在一定程度上促成了唐代避諱多樣化方法的正式出現。從唐代出土文獻所反映出來的實際避諱情況來看,貞觀時期對於太宗名諱的規避,基本上屬於自發性質,並且隨著社會階層高低的不同而呈現出或嚴或弛的特點,避諱方法以改字爲主。高宗改字後,太宗名諱的規避帶有一定的政治性和强迫性,社會各階層相對自覺避諱,避諱方法轉而以缺筆和改形爲主,以改字爲輔。總體來看,顯慶二年以後,唐高祖、唐太宗等七廟及高宗本人名諱的規避確實是相對比較嚴謹的,這也使得高宗朝成爲唐朝近三百年中避諱最爲嚴格的時期。

倘若秉持以上時代背景特點來分析津藝060寫卷的避諱情況,那麽我們會産生至少兩個方面的疑惑:

第一,作爲一件出自高宗初期的地方官員之手的公務文書,該卷在抄録“母葉”二字時,“葉”字直接寫作本形,且字跡端正,但是,在文末的格式用語中,却將“牒”字寫作改形避太宗諱後又進一步形變的字形“”。倘若根據字形信息來總結避諱情況,再與文末時間相對照,顯然彼此牴牾甚重,難免讓人産生疑惑。

至此,我們可以發現,在這個寫卷中,唐代避諱遞變字形所傳達的時間信息與内容本身所包含的避諱信息之間,産生了比較明顯的矛盾,而這個矛盾又很難找到一個比較中允的理由來解釋。同時,根據《李氏鑒藏燉煌寫本目録》《德化李氏出售敦煌寫本目録》《李木齋舊藏燉煌名跡目録》等文獻,我們並未發現李盛鐸著録收藏津藝060號《咸亨二年沙州胡薩坊口户牒》的信息。如此一來,這件社會文書收藏來源的不確定性,更加凸顯其字形在避諱方面所表現出來的自我矛盾與不可調和。

“按文書現狀,《付麥清單》先寫,殘紙後被用爲抄寫《胡薩坊口户牒》。但口户牒爲官府文書,似不可能利用民間文書殘紙,疑牒文作僞。”〔1〕《天津藝術博物館藏敦煌文獻》第七册“敍録”,8頁。平心而論,津藝060號在避諱字形方面所表現出來的明顯不符合遞變特點的矛盾之處,更是我們懷疑其係近代人利用《付麥清單》背面空白僞造咸亨年間文書以謀取高利的重要信息之一。

倘若我們對於這件寫卷的懷疑是成立的,那麽,作僞的具體方式顯然就有了進一步推測的必要。張涌泉師在《敦煌寫本文獻學》中,將敦煌僞卷分成全卷僞、内容僞、題記僞、收藏印章僞以及其他寫卷混入五大類,並歸納出紙張、形制、墨色、筆跡、内容和流傳六種辨别方法〔1〕詳參張涌泉《敦煌寫本文獻學》第十九章《敦煌文獻的辨僞》,蘭州:甘肅教育出版社,2013年,645—689頁。。就津藝060《咸亨二年沙州胡薩坊口户牒》而言,筆者認爲需要在以下幾方面予以特别關注:

第一,就寫卷的整體觀感來説,文字用墨與紙張之間有如漆點紙、如油在水的明顯分層感,並没有紙墨相潤的意味,亦即與紙張纖維未見緊密結合,甚至個别文字的筆畫墨痕完全“漂浮”在紙張的自然折疊磨損痕跡和撕裂縫隙之上。這與該寫卷背面社會文書的書寫感覺明顯不同。

第二,在現已公佈的敦煌寫卷中,我們暫時未在其他寫卷中發現該口户牒文中提及的“王通”“嬌盈”“胡文達”等相關人名以及“胡薩坊”的更多史料。客觀來説,即使有發現,也不影響我們對於津藝060號牒文作僞的懷疑,甚至反而更加有利於對其具體作僞方式的推定。

第三,從津藝060號文字的俗寫形態來看,牒文書寫者對中古寫經時代的字形特點有一定的把握,特别是對於具有明顯“敦煌風”的“寧”“嬌”等字基本書寫得當,總體上與敦煌寫卷的俗字處理風格一致(試看下方取自《敦煌俗字典》之案例〔2〕黄征《敦煌俗字典》,上海教育出版社,2005年。)。這種情況與以敦研323號《金剛般若波羅蜜經》爲代表、持今人之視角書寫“薩”“爾”“彌”等字形迥然不同〔3〕有關敦研323號僞卷的辨析,請參閲張涌泉《敦煌寫本文獻學》,656—663頁。。這一方面反映出書寫者自身具備一定的書法基礎,並且參考過一定數量的敦煌寫卷,另一方面也透露出書寫者勢必精心準備過“作僞母本”,即以某一件現成敦煌寫卷爲藍本,形體上努力借鑒其筆法、佈局、行款、格式等要素,内容上採取局部增删替换甚至整體杜撰臆造的方式,創造出一個新的寫卷,進而謄抄至今津藝060《付麥清單》背面。

第四,該口户牒中對“葉”與“牒”避諱字形處理的分歧狀態,反映出書寫者並不具備自我統一的唐代避諱認識,這又反過來印證了上段所言“作僞母本”的存在。值得突出强調的是,既然字形“”是由“牒”字的改形避諱字““””歷經比較長久的時間演化而成,那麽津藝060號沙州口户牒文的藍本大概率是一件産生於敦煌陷蕃之後的社會文書。大抵書寫者不明避諱字形演變之因,純屬機械描摹,抑或拼湊以它字,但爲了抬高價碼,又將時間署作咸亨二年,弄巧成拙,破綻立現。

上揭是我們根據津藝060號的固有形態而做出的一般性推理,而牒文在避諱字形遞變上所表現出的自我矛盾性,正是我們判斷其係後人僞造的重要根據之一。誠然,該卷的實際作僞過程勢必更加複雜,尤其是作僞藍本、收藏來源、轉售渠道等問題,還有待進一步的深入研究。

四

我們以“牒”字爲考察切入點,初步梳理其避諱字形遞變歷程與特點,旨在强化唐代避諱字形自身所包含的時間性痕跡與階段性特點,以期更好地將古代避諱用於敦煌寫卷相關時間信息的判定。當然,每一個避諱字形都有其相應的遞變歷程與特點。同時,唐代避諱的實施具有强烈的主觀性誘因,而敦煌寫卷的面貌則包含有繁瑣的客觀性因素,因此,兩者的交織必然帶有極强的複雜性,這也使得敦煌寫卷的避諱相關問題研究帶有一定的主觀性色彩。不過,隨著唐代出土文獻與傳世文獻研究的不斷推進,避諱字形的很多問題將會一一得到客觀而合理的解釋,我們將爲之繼續努力,同時祈請方家指教。

附記:匿名審稿專家對拙文提出了寶貴的修改意見,謹致以誠摯的謝意。

——德里達與胡塞爾的分歧