敦煌寫本S.2506V等唐代《失名史書》再探*

游自勇 鄧雯玥

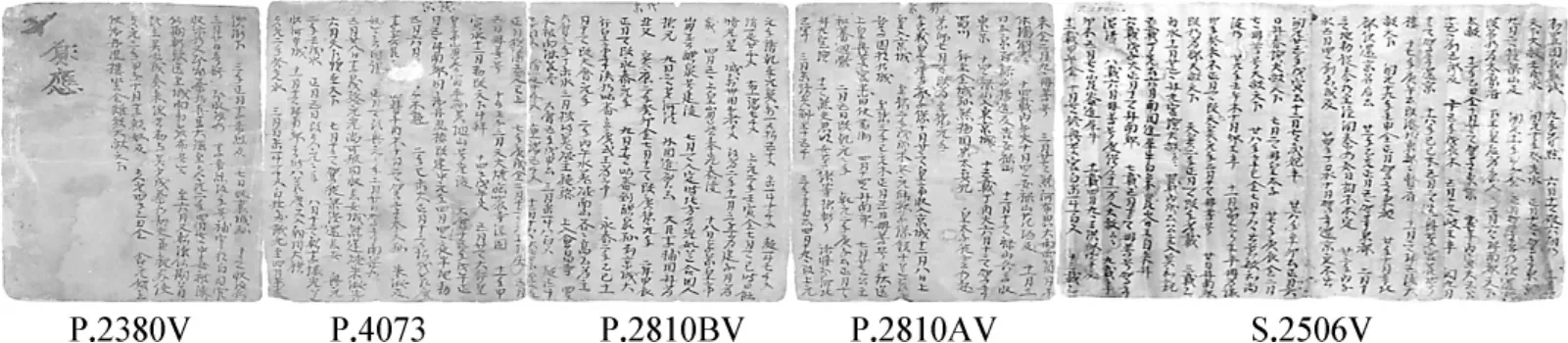

敦煌寫本 S.2506V、P.2810V、P.4073、P2380V 屬同一組文書,其中 P.2810 斷裂成A、B兩片,這五件寫本,正面皆抄録《文子》,背面存唐開元九年至貞元四年間共六十八年史事。1912年,狩野直喜赴歐洲抄録了不少倫敦、巴黎、聖彼得堡所藏敦煌、黑城和中國西北其他地區的出土文獻。1919年,王國維據狩野直喜在倫敦所抄敦煌文獻做跋文若干,其中就有S.2506《唐寫本失名殘書》〔1〕王國維《觀堂集林》卷二一,北京:中華書局,1959年,1011—1012頁。關於狩野直喜與王國維的交往,參榮新江《狩野直喜與王國維——早期敦煌學史上的一段佳話》,《敦煌學輯刊》2003年第2期,123—128頁。。30年代,王重民在倫敦、巴黎抄録敦煌文獻,對上述五件寫本都作了録文,指出S.2506V下接P.2810和P.2380〔2〕李永寧、程亮《整理王重民敦煌遺書手稿所得(一)》,《敦煌研究》2004年第6期,71—73頁。,但後來編《敦煌古籍敍録》時卻是據《沙州文録補》綴合了 S.2506、P.2810和 P.4073〔3〕王重民《敦煌古籍敍録》,北京:中華書局,1958年,86—87頁。以下凡引自該書之觀點,不另出注。。幾年後,《敦煌遺書總目索引》出版,在 P.2380下記“參2810、4073兩卷”〔4〕商務印書館編《敦煌遺書總目索引》,北京:中華書局,1983年,263頁。,至此,纔將這五件寫本的關係梳理清楚。最早對這五件寫本進行系統研究的是郭鋒,在對勘史料的基礎上,他重點討論了這組寫本的性質及史料價值〔5〕郭鋒《簡談敦煌寫本斯二五〇六號等唐修史書殘卷的性質和價值》,《敦煌學輯刊》1992年第1、2期,88—95、59頁。以下凡引自該文之觀點,不另出注。。之後,盛朝暉就這組文書所記史事亦有簡單比勘〔6〕盛朝暉《敦煌寫本 P.2506、2810(a)、2810(b)、4073、2380之研究》,《敦煌研究》2001年第 4期,123—128頁。以下凡引自該文之觀點,不另出注。。李錦繡在郭鋒的基礎上對這組寫本做了進一步研究,重點是討論性質及成書背景等問題,觀點與郭鋒有較大差異〔1〕李錦繡《關於斯2506、伯2810、4073、2380文書的再探討》,《煙臺師範學院學報》2004年第3期,41—45頁。以下凡引自該文之觀點,不另出注。。本文以《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》的最新録文爲基礎〔2〕郝春文等編著《英藏敦煌社會歷史文獻釋録》第12卷,北京:社會科學文獻出版社,2015年,247—268頁。,先考訂這組寫本所載的一些史事,再對寫本的成書背景、成書年代進行新的探討。

一、《失名史書》所見史事補考

如李錦繡所指出的,《失名史書》由兩部分構成,一是每年的甲子納音,二是具體史事。第一部分以干支繫年,幾無正確者。具體史事部分,前賢在録文時已盡可能與傳世典籍進行比勘,筆者逐一核查比對之後發現:在總數約115條史事中,明確出現錯訛的有38條,與傳世史籍相合者55條,另有22條未見他書記載;錯訛之處基本都是關於時間的,史事本身的錯訛很少。因此,不能簡單地以編纂“粗率”來否定其價值,在這一點上,前賢均能客觀待之。下面,我們就寫本中一些前人未能考訂或考訂不周的史事再作討論。

1.開元十六年五月二日造興慶宫花萼樓

興慶宫是玄宗朝的政治中心之一,其中西南角的花萼樓是節日慶典、發佈詔勑、大赦天下、宴饗群臣、考試舉選人等政治活動的重要場所,是玄宗時代具有象徵性的建築。關於花萼樓與勤政樓的關係,學界一直都有爭議,最近楊爲剛撰文,從文獻、考古、歷史書寫等角度系統論證了二者是一樓兩名〔3〕楊爲剛《建築·空間·書寫:唐興慶宫花萼相輝勤政務本樓研究》,《中華文史論叢》2015年第3期,257—399頁。。花萼樓的建造年代,《玉海》卷一六四引韋述《東京記》云:“開元八年造二樓。”〔4〕《玉海》卷一六四《宫室》“唐勤政樓 花萼樓”條,南京:江苏古籍出版社,1987年,3019頁上。《東京記》即韋述《兩京新記》的洛陽部分,“二樓”乃花萼樓和勤政樓。學界對這個時間並無異議。《失名史書》此處的記載該作何解?

開元二年,玄宗開始在隆慶坊建興慶宫,開元八年在興慶宫西墻建花萼樓。花萼樓依墻而建,西面和南面均臨街。開元十四年興慶宫外拓,但未對花萼樓樓體造成影響,而是在花萼樓前形成了東西長約150米的廣場。十六年正月,玄宗發佈《興慶宫成御朝德音》〔1〕宋敏求編《唐大詔令集》卷一〇八,北京:商務印書館,1959年,561頁。,正式把政治中心移到興慶宫。十七年八月,玄宗在花萼樓舉行誕日宴慶,群臣上表請以玄宗誕辰日爲千秋節。楊爲剛指出,在花萼樓舉行帝王的誕日慶典,並將之禮典化,就使得花萼樓在開元時期成爲了重要的禮儀空間,而禮儀的舉行對空間有嚴格的要求,開元十四年興慶宫外擴後形成的巨大廣場滿足了這樣的需求〔2〕楊爲剛《建築·空間·書寫:唐興慶宫花萼相輝勤政務本樓研究》,281—283頁。。但這畢竟只是擴建了廣場,至於樓體本身並無變動。《失名史書》所記在十六與十七年間,正好是玄宗剛開始在興慶宫聽政的時期,爲了更好地適應禮儀空間的要求,可能需要對花萼樓進行修繕或擴改建。

《失名史書》又記:天寶十二載“十月七日修興慶宫”。此事見於傳世史籍。《舊唐書·玄宗本紀》作:十月,“和雇京城丁户一萬三千人築興慶宫,起樓觀”〔3〕《舊唐書》卷九《玄宗本紀下》,北京:中華書局,1975年,227頁。。《册府元龜》作:“十二載十月城興慶宫,役京師及三輔人凡一萬三千人,並以時估酬錢。”〔4〕《册府元龜》卷一四《帝王部·都邑二》,北京:中華書局,1960年,159頁上。可證《失名史書》所載不誤。由此,亦可推知十六年五月四日造花萼樓的記載絶非無稽之談。

2.開元廿三年五月四日劉志成(誠)反

傳世典籍均記此事發生於開元二十四年。《舊唐書·玄宗本紀》作:“夏六月丙午,京兆醴泉妖人劉志誠率衆爲亂,將趨京城,咸陽官吏燒便橋以斷其路,俄而散走,京兆府盡擒斬之。”〔5〕《舊唐書》卷九《玄宗本紀下》,203頁。《新唐書·玄宗本紀》繫於五月丙午〔6〕《新唐書》卷五《玄宗本紀》,北京:中華書局,1975年,139頁。。《資治通鑑》作:“五月,醴泉妖人劉志誠作亂,驅掠路人,將趣咸陽。村民走告縣官,焚橋斷路以拒之,其衆遂潰,數日,悉擒斬之。”〔7〕《資治通鑑》卷二一四,玄宗開元二十四年五月條,北京:中華書局,1956年,6818頁。本年六月己酉朔,無丙午日,《舊紀》“六月”誤。又張九齡《賀昭陵徵應狀》云:

御史中丞徐惲從京便還,向臣等説妖賊劉志誠,四日從咸陽北原向南,見昭陵山上有黑雲忽起,志誠謂其凶徒云:“此雲將有暴風,若衝頭,立恐有破敗。”志誠久從軍伍,頗觧雜占,其言未畢,飄風果至,直衝行首,莫不昏迷,衆心驚惶,不知所出。及至便橋之際,并即走散。〔8〕《張九龄集校注》卷一五《賀昭陵徵應状》,熊飛校注,北京:中華書局,2008年,797頁。

狀中明言劉志誠是“四日”從咸陽北原向南,這一信息張九齡是從勘問此次叛亂的御史中丞徐惲處得知,應該是最爲可信的了〔1〕薄小瑩、馬小紅注意到了上述各種史料在時間記載上的差異,但未及深究,逕直認爲當以兩《唐書》爲是,見《唐開元廿四年岐州郿縣縣尉判集(敦煌文書伯二九七九號)研究——兼論唐代勾徵制》,北京大學中國中古史研究中心編《敦煌吐魯番文獻研究論集》,北京:中華書局,1982年,625—626頁。,遺憾的是狀中未書月份。五月丙午是二十七日,熊飛認爲與“四日”不符,他猜測當是七月,七月五日爲壬午,“丙午”似爲“壬午”之誤〔2〕《張九龄集校注》卷一五《賀昭陵徵應状》,799頁注①。。但《資治通鑑》《新紀》均繫於五月,且七月五日同樣不能與“四日”相符,猜測成分太大。《失名史書》雖然在年份上錯了,但“五月四日”的記載正好與徐惲的報告吻合,讓我們的困惑豁然開朗。五月四日,劉志誠率衆從咸陽北原向南,直奔咸陽城而去,咸陽官吏焚燒便橋阻斷其路,這班烏合之衆很快潰散,經過幾日搜捕,逃亡之徒悉數被擒。《新紀》所載五月二十七日,應該是此事完結之後的奏報日期。此事在當時頗具影響,敦煌文獻《唐開元廿四年岐州郿縣縣尉判集》中第三十個案例的判詞就提到:“若此朋兇,何成州縣。且見去年孫彖,今日劉誠,皆是庸愚,起此大患。”〔3〕薄小瑩、馬小虹《唐開元廿四年岐州郿縣縣尉判集(敦煌文書伯二九七九號)研究》,619頁。劉誠即劉志誠,岐州郿縣東鄰京畿道,可見此次事件很快就被周邊的下級官員所知,並引以爲戒。

3.開元廿八年七月十八日出慈敏和尚隨州

慈敏和尚(680—748),又作慈慜、慈愍,即慧日法師,生平見於《宋高僧傳》卷二九:

釋慧日,俗姓辛氏,東萊人也。中宗朝得度,及登具足,後遇義淨三藏,造一乘之極,躬詣竺乾,心恒羨慕。日遂誓遊西域。始者泛舶渡海,自經三載,東南海中諸國,崐崘、佛誓、師子洲等,經過略徧,乃達天竺,禮謁聖跡。尋求梵本,訪善知識,一十三年。咨稟法訓,思欲利人,振錫還鄉,獨影孤征。雪嶺胡鄉,又涉四載。既經多苦,深厭閻浮,何國何方,有樂無苦?何法何行,能速見佛?遍問天竺三藏學者,所説皆讚淨土,復合金口;其於速疾,是一生路;盡此報身,必得往生極樂世界,親得奉事阿彌陀佛。聞已頂受,漸至北印度健馱羅國。王城東北有一大山,山有觀音像,有志誠祈請,多得現身。日遂七日叩頭,又斷食,畢命爲期,至七日夜且未央,觀音空中現紫金色相,長一丈餘,坐寶蓮華,垂右手,摩日頂曰:“汝欲傳法,自利利他,西方淨土極樂世界彌陀佛國,勸令念佛誦經,迴願往生,到彼國已,見佛及我,得大利益。汝自當知淨土法門,勝過諸行。”説已忽滅。日斷食既困,聞此强壯。及登嶺東歸,計行七十餘國,總一十八年,開元七年方達長安。進帝佛真容、梵夾等,開悟帝心,賜號曰慈慜三藏。生常勤修淨土之業,著《往生淨土集》行於世。其道與善導、少康異時同化也。〔1〕《宋高僧傳》卷二九《唐洛陽罔極寺慧日傳》,贊寧撰,范祥雍點校,北京:中華書局,1987年,722—723頁。據記載,慧日俗姓辛,東萊人,唐中宗時受戒,後拜義淨爲師。因仰慕義淨渡海求法,慧日也渡海泛游南海諸國,後至天竺遊歷求學。總計周遊七十餘國,前後十八年,於開元七年返回長安,向玄宗進獻佛像和經典。玄宗大悦,賜號“慈慜三藏”。慈敏一生弘揚淨土教義,其淨土學説與慧遠、善導並立。著有《往生淨土集》,《大正藏·古逸部》收録。法藏敦煌文獻P.2066法照撰《淨土五會念佛誦經觀行儀式》卷中收有慈慜所作《般舟讚》一首〔2〕《法國國家圖書館藏敦煌西域文獻》第4册,上海古籍出版社,1995年,121—122頁。。天寶七載卒於洛陽罔極寺,享年六十九歲。《宋高僧傳》對於開元七年以後慈敏和尚的事跡並没有留下多少記載,《失名史書》所記“出隨州”事,具體細節已不可考,其不容於當權者顯而易見,這離他逝世只有八年時間了。從其最後卒於洛陽罔極寺來看,被貶之後不久他應該就又回到了帝國的中心,其影響力不容小覷。

4.大曆二年羌賊南山谷高玉爲主

高玉之亂,兩《唐書·李抱玉傳》《資治通鑑》《册府元龜》均有記載〔3〕《册府元龜》卷三五八《將帥部·立功》,4253頁上;《舊唐書》卷一三二《李抱玉傳》,3646頁;《新唐書》卷一三八《李抱玉傳》,4620頁;《資治通鑑》卷二二三,代宗廣德二年十一月條,7171頁。,綜合各家所記,大致情況如下。代宗廣德元年十月,吐蕃在攻陷河西隴右之後,兵鋒直指長安,代宗不得已出奔陜州,唐兵潰散者及百姓紛紛避亂於山谷,久之,相聚爲盜,長安南面子午谷等五谷群盜充斥,以高玉爲首,劫掠生民。朝廷以太子賓客薛景仙爲五谷招討使前往鎮壓,連月不克,又令鳳翔節度使李抱玉討之。李抱玉先令人探查清楚高玉的行蹤,分兵把守諸谷,形成圍籠之勢,然後遣兵馬使李崇客率精騎四百從洋州攻入,在桃林、虢川大敗高玉。高玉逃至城固,十一月,被張獻誠擒住,獻於朝廷。餘黨旬日内悉平。諸家所記高玉之亂爆發的時間,或言廣德元年十月,或言廣德元年冬。高玉被擒的時間,《資治通鑑》繫於廣德二年十一月庚申(二十七日),《新唐書·代宗本紀》則將“高玉伏誅”的時間繫於廣德二年十二月乙丑(二日)〔4〕《新唐書》卷六《代宗本紀》,171頁。,距離他被擒不過五日,這恐怕是高玉之亂被平定的奏報時間。因爲對於高玉的處置,朝廷内部還有一段小插曲。《新唐書·刑法志》載:

代宗性仁恕,常以至德以來用刑爲戒。及河、洛平,下詔河北、河南吏民任僞官者,一切不問。得史朝義將士妻子四百餘人,皆赦之。僕固懷恩反,免其家,不緣坐。劇賊高玉聚徒南山,啗人數千,後擒獲,會赦,代宗將貸其死,公卿議請爲葅醢,帝不從,卒杖殺之。〔1〕《新唐書》卷五六《刑法志》,1416頁。

高玉被擒後,正好遇到大赦,代宗本想赦免其死罪,遭到群臣反對,最終高玉被杖殺。查閲史籍,廣德二年二月戊子有過一次大赦,之後的大赦就是廣德三年正月一日改元永泰了〔2〕《册府元龜》卷八八《帝王部·赦宥》,1049—1051頁。。因此,高玉被殺的時間只能在永泰元年正月大赦之後。如上所述,高玉之亂的起止時間在廣德元年十月至二年十一月,《失名史書》繫於大曆二年是錯誤的。關於高玉的族屬,上引諸種史料均未談及,《舊唐書·李晟傳》謂李晟“擊破党項羌高玉等”〔3〕《舊唐書》卷一三三《李晟傳》,3661頁。,《失名史書》也説是“羌賊”,二者正可互證。

5.大曆十一年十二月勑改天下斗秤

此事,《唐會要·太府寺》載:

大曆十年三月二十二日勑:“自今以後,應付行用斗秤尺度,准式取太府寺較印,然後行用。”至十一年十月十八日,太府少卿韋光輔奏稱:“今以上黨羊頭山黍,依《漢書·律歷志》,較兩市時用斗,每斗小較八合三勺七撮;今所用秤,每斤小較一兩八銖一分六黍。今請改造銅斗斛尺秤等行用。”制曰可。至十二年二月二十九日勑:“公私所用舊斗秤,行用已久,宜依舊。其新較斗秤宜停。”〔4〕《唐會要》卷六六《太府寺》,上海古籍出版社,2006年,1365頁。

這是大曆年間的一次度量衡改革,十一年十月十八日韋光輔的上奏得到了皇帝的批准,《失名史書》所記應是正式勑書下發的時間,可惜這次改革僅維持了兩個月。

6.貞元二年四月七日(丙寅)中毒,(李希烈)被陳仙期斬頭,送至城南弔,發佈號令

唐德宗建中三年十二月至貞元二年四月,淮西節度使李希烈叛亂,這是在唐王朝腹心之地發生的一場叛亂,影響極大。關於李希烈被殺一事,兩《唐書》《資治通鑑》均言貞元二年三月,李希烈得疾,四月丙寅(七日)大將陳仙奇令醫人陳山(一説仙)甫毒殺之〔5〕《舊唐書》卷一二《德宗本紀》,352頁;《舊唐書》卷一四五《李希烈傳》,3945頁;《新唐書》卷二二五中《李希烈傳》,6440頁;《資治通鑑》卷二三二,德宗貞元二年四月條,7468頁。,《失名史書》所記均合。下文又記李希烈被斬頭一事,傳世典籍最早記載此事的是杜牧的《竇烈女傳》〔1〕《樊川文集》卷六《竇烈女傳》,陳允吉校點,上海古籍出版社,1978年,103—104頁。。竇烈女小字桂娘,才色俱佳,其父竇良爲汴州户曹掾。李希烈攻下汴州時,將竇桂娘掠走。桂娘雖委身於李希烈,但心繫大唐,她利用自己的聰明才智取得了李希烈的信任,獲知衆多機密要事,又幫助陳仙奇提昇了在李希烈心中的地位。在李希烈暴斃,其子秘不發喪的情況下,把消息通報給了陳仙奇,後者遂聯合其他將領發動兵變。杜牧自言,大和元年(827)他途經荆州松滋縣時,縣令王淇向他説起竇桂娘的故事,王淇熟知德宗建中時期的歷史,竇桂娘的父親竇良是他的堂姑子。按照杜牧所述此故事的來源,似乎並非完全杜撰出來的,《新唐書·李希烈傳》就完全採用了《竇烈女傳》,但《資治通鑑考異》則不用,恐怕還是與故事中一些情節和史實不符有關。《失名史書》的記載頗能與《竇烈女傳》相印證。李希烈被陳仙奇斬頭,《竇烈女傳》云“斬希烈及妻子,函七首以獻”,陸贄《誅李希烈後原宥淮西將士並授陳仙奇節度詔》裏也説陳仙奇“廓清氛祲,殲戮渠魁。驛書上聞,函首入獻”〔2〕《陸贄集》卷三,王素點校,北京:中華書局,2006年,102頁。,斬頭之事應爲不虚。李希烈被殺後,尸體被送至城南弔,發佈號令,《竇烈女傳》云“暴其尸於市”,看來都是陳仙奇借李希烈的尸體來立威的舉動。《失名史書》撰寫於德宗貞元初(詳見下文),杜牧是在文宗大和八年纔聽到竇烈女的故事,二者的相合絶不是偶然,《竇烈女傳》的一些情節必定是有史實依據的。

7.貞元三年十月李軟奴反

李軟奴名李廣弘(一説宏),小字軟奴。《舊唐書》傳云:

李廣弘者,或云宗室親王之胤。落髮爲僧,自云見五岳、四瀆神,己當爲人主。貞元三年,自邠州至京師,有市人董昌者,通導廣弘,舍於資敬寺尼智因之室。智因本宫人。董昌以酒食結殿前射生將韓欽緒、李政諫、南珍霞,神策將魏修、李傪,前越州參軍劉昉、陸緩、陸絳、陸充、徐綱等,同謀爲逆。廣弘言岳瀆神言,可以十月十日舉事,必捷。自欽緒已下,皆有署置爲宰相,以智因尼爲后。謀於舉事日夜令欽緒擊鼓於淩霄門,焚飛龍廄舍草積;又令珍霞盜擊街鼓,集城中人;又令政諫、修、傪等領射生、神策兵内應;事克,縱剽五日,朝官悉殺之。事未發,魏修、李傪上變,令内官王希遷等捕其黨輿斬之。德宗因禁止諸色人不得輒入寺觀。〔3〕《舊唐書》卷一四四《韓遊瓌傳附李廣弘傳》,3920頁。

《册府元龜》《新唐書》所載大致相同〔4〕《册府元龜》卷九二二《總録部·妖妄》,10890頁下;《新唐書》卷一五六《韓遊瓌傳附李廣弘傳》,4907頁。。關於上變之人,《舊傳》作“魏修”,《册府元龜》《舊唐書·德宗本紀》《新傳》皆作“魏循”〔1〕《舊唐書》卷一二《德宗本紀》,358頁。。手寫時代,脩、循易混,現在已難定孰是孰非。此次叛亂與以往不同的是,參與者多爲射生軍人。射生軍是安史之亂以後,神策軍興起前最重要的禁軍。在肅、代時期的兩次宫廷政變中,射生軍作爲侍衛禁軍,是宫廷鬥爭成敗的決定性力量。即便到德宗貞元初年,射生軍的地位仍然在神策軍之上。射生軍將多爲勳舊子弟,如此次叛亂中的韓欽緒就是大將韓遊瓌的兒子。由於他們長期扈從皇帝,直接護衛皇帝安危,在受到重視的同時,疑忌也不可避免地産生了〔2〕關於射生軍的始末,參黄樓《唐代射生軍考》,《史林》2014年第1期,61—67頁。。此次李軟奴之亂,雖因内部之人告密而消弭於未發之時,但對於剛剛經歷過涇師之變,猜忌之心濃重的德宗來説,無疑是給了一次整肅射生軍的機會。《資治通鑑》記載:

丙戌,其黨告之,上命捕送内侍省推之。李晟聞之,遽仆於地曰:“晟族滅矣!”李泌問其故。晟曰:“晟新罹謗毁,中外家人千餘,若有一人在其黨中,則兄亦不能救矣。”泌乃密奏:“大獄一起,所連引必多,外間人情忷懼,請出付臺推。”上從之。欽緒,遊瓌之子也,亡抵邠州;遊瓌出屯長武城,留後械送京師。壬辰,腰斬軟奴等八人,北軍之士坐死者八百餘人,而朝廷之臣無連及者。〔3〕《資治通鑑》卷二三三,德宗貞元三年十月條,7507頁。

此案的調查居然引起了對唐有再造之功的名將李晟的恐慌,其影響力可想而知。儘管在李泌的建議下,此案牽連面盡可能縮小,射生軍坐死者還是達到了八百多人,這對於總人數不過數千人的建置而言,可算是一次大規模的清洗了。隨後,“李泌以李軟奴之黨猶有在北軍未發者,請大赦以安之”〔4〕《資治通鑑》卷二三三,德宗貞元三年十二月條,7509頁。,並開始逐漸削弱射生軍將的兵權,到貞元十二年設中護軍,最終由宦官來典掌射生軍。

二、《失名史書》的編撰年代及作者

《失名史書》的記事截止於貞元四年正月一日,敍事完整,寫本後有留白,不似未抄完的跡象。郭鋒認爲其撰寫時間在貞元以後至昭宗期間。盛朝暉認爲是“晚唐五代宋初之際的作品。其年代之早,當在《資治通鑑》《新唐書》成書之前,可與《舊唐書》一較先後”。李錦繡注意到《失名史書》在天頭處寫有“肅宗”“代宗”和“德宗”字樣,因“德宗”廟號最早出現在憲宗以後,考慮到敦煌與中原長期不通音訊的情勢,她據此推測該書“最早應完成於大中五年八月張議潮獻瓜沙等十一州户口之後”。

我認爲上述學者對於該書編撰年代的推定偏晚,它應該完成於德宗貞元四年後不久。《失名史書》中有助於判定編撰年代的除了廟號外,更重要的是對代宗“大行皇帝”的稱呼。這個稱呼出現過兩次:第一次在代宗廣德二年,“大行皇帝幸陜州”;第二次在代宗大曆十四年,“五月廿一日,大行皇帝崩,葬富平縣黄堆山,號光(元)陵”。而且,這個稱呼只用在代宗身上,其他皇帝則未見。衆所周知,“大行皇帝”是對剛去世的皇帝的稱呼,漢代以後具有特指性。《後漢書》李賢注引《風俗通》曰:“天子新崩,未有謚,故且稱大行皇帝。”又注引韋昭云:“大行者,不反之辭也。天子崩,未有謚,故稱大行也。”〔1〕《後漢書》卷五《安帝本紀》,北京:中華書局,1965年,205頁。《失名史書》的作者既稱代宗爲“大行皇帝”,則編撰時間必在德宗統治前期。如果按照盛朝暉、李錦繡的看法,定在宣宗乃至五代,那我們就會面臨一個很難回答的問題:爲什麽作者要跳過德宗,單單把代宗稱作“大行皇帝”?“編纂粗疏”“錯誤”之類的回答恐怕難以服人吧。那麽,“德宗”廟號的出現是否是一個反證?有一個現象需要注意:肅宗、代宗、德宗的廟號都被寫在了天頭處,而且都對應於皇帝繼位之時。廟號似乎不是史書正文的内容,更像是爲了閲讀方便而作的標識,由於廟號的字跡與正文一致,應該就是史書的抄寫者所爲了。如果這樣的猜測能夠成立,我們現在看到的這組寫本其實是《失名史書》後來的一個抄本。《失名史書》編撰於德宗貞元四年後不久,大中五年(850)吐蕃勢力退出河西走廊以後,敦煌當地人在抄寫時於天頭處加上了帝王廟號,所以,李錦繡所推測的年代其實是抄寫時間,而非編撰時間。

明確了《失名史書》的編撰年代和抄寫時間,我們纔能據此來蠡測本書的作者情況。由於《失名史書》抄寫於《文子》背面,是二次利用的結果,故抄寫者爲敦煌本地人當無疑義。至於作者,郭鋒認爲本書“行文粗率,又多年代干支訛誤,似又不類大家手筆,倒有些像地方學者所爲”。李錦繡認爲作者是沙州人,理由主要是兩個。第一,貞元三年沙州被吐蕃攻陷,本書將貞元四年作爲截止年,是有意爲之,“體現的是敦煌本地人撰寫的歷史”。第二,本書在紀年上,將敦煌地區盛行的六十甲子納音融匯進來,體現了敦煌文化的地域特殊性。因而,本書是“唐主流文化與敦煌地域文化相結合的産物”。郭鋒的看法比較籠統。李錦繡的觀點其實是建立在對該書年代的判定上,大中八年河西十一州重歸唐朝後,敦煌本地人編撰了這部“唐朝年代紀”,因貞元四年“沙州的歷史脱離了唐朝的發展軌道”,所以之後的歷史不書。但依照我對本書編撰年代的判定,李錦繡的觀點自然就不能成立了。另一方面,六十甲子納音並非只在敦煌地區盛行,是本地特色,如郝師春文所指出的:“《六十甲子納音》不僅是占卜專業的人員的基礎知識,還是與人們生活息息相關的曆日的基礎知識,同時也是古代盛行的陰陽五行學説的基礎知識,因而成爲當時人們的一般知識和生活常識。”〔1〕郝春文《敦煌寫本〈六十甲子納音〉相關問題補説》,《文史》2012年第4輯,179—186頁。因此,甲子納音與紀年的結合,並不能體現出敦煌的地域特殊性。

實際上,《失名史書》所載内容與敦煌並無直接關係。郭鋒和盛朝暉也都指出,該書内容集中在皇帝行止、郊祭、尊號、改元、天文五行、叛亂、藩國朝貢、錢糧等,取材旨趣近於《舊唐書》本紀而與《新唐書》不同。我們還可以從具體的記載來看。如該書所記天文五行災異多不言地點,與傳世史書對照可知,開元二十二年地震在秦州,天寶十三載大雨在京城,寶應元年的西北方赤光,大曆四年京師雨災,大曆十年洛陽莊嚴寺火災,建中元年地震在京師,以及興元元年關輔蝗災,這些災異主要集中在關中,絲毫不涉及敦煌乃至河西地區。因此,如果我們暫時無視紀年繫日上的錯誤,但就具體史事而言,《失名史書》完全是以唐王朝爲正統、以帝王活動爲中心的一份有意編纂的文本。我更傾向於認爲,這是一本由中原人編撰的史書,作者的史學思想極爲正統,一切以帝王爲中心。該書在流傳的過程中出現了不少紀年繫日上的錯訛,傳入敦煌後,被當地人抄寫得以存世。儘管有不少錯訛,但其史料價值不容忽視。我在第一部分對部分史事進行的考證可以顯示,《失名史書》中不少溢出正史記載的内容信而有徵,本書的作者應該是能接觸到一些比較原始的資料。遺憾的是,關於《失名史書》的一切資料在傳世文獻中均闕如,我們要想確定其作者是不可能的,但至少,我可以認定這是來自中原人的作品,而非敦煌本地。

三、結 論

敦煌寫本 S.2506V+P.2810AV+P.2810BV+P.4073+P.2380V 是一部唐代失名史書,存開元九年至貞元四年大事紀,其中採用甲子納音和年號並用的紀年方法,是一大特色,但又存在諸多訛誤。大事紀中有不少記載可補正史之闕,具有一定的史料價值。學界一般認爲其係編年史書,但關於其體裁、史料來源、成書年代等問題仍存在爭議。本文在對勘史料的基礎上,認爲這篇大事紀成書於德宗貞元初期,抄寫的年代上限是憲宗初年。該書作者未必是吐蕃統治下的沙州人,其内容也並非敦煌本地人撰寫,更可能是轉抄中原傳入的史書。

附録:S.2506V+P.2810AV+P.2810BV+P.4073+P.2380V 唐代《失名史書》

(前缺)

勑置團兵教試。

九年五(?)月點,六月十一日破六胡州。十一月一日天下大赦。壬戌水。開元十年癸亥水

正月十五日駕幸東京。九月二日權梁山反。開元十一年甲子金

正月駕幸并州,便還京。改并州爲太原府。下王皇后爲庶人。二月六日拜南郊,

天下太(大)赦。十二年乙丑金

十月廿三日駕幸東京。十三年丙寅火

五月十五日劉五郎反。十五年戊辰木

五月十九日岐王卒。閏九月十三日駕幸還京。十六年己巳木

五月二日造興慶宫花萼樓。十七年庚午土

改洛州東都都督府。十一月二日拜五陵,大赦天下。開元十九年壬申金

正月駕幸東都。

廿年

十月幸北都,便還京,并后土。

廿二年乙亥

正月五日駕幸東都。二月十三日地動,從秦州至潼關,秦州數日樹木不定。

廿三年丙子水

五月四日劉志成(誠)反。

廿四年丁丑水

十月駕幸還京,更不出。

開元廿五年戊寅土

十二月七日武妃卒。

廿六年辛卯土

正月六日拜春壇,大赦天下。七月二日册皇太子。

廿七年庚辰金

二月七日册尊號,大赦天下。

廿八年辛巳金

七月十八日出慈敏和尚隨州。

廿九年壬午木

十月邠王卒。十一月廿四日寧王卒,册爲讓。

卅年癸未木

正月一日改天寶元年。二月十一日册尊號。廿日拜南郊。改州爲郡,大赦天下。

天寶二年

正月一日改年爲載。

三載乙酉水

十一月廿五日拜九宫壇,大赦云云。

四載丙戌土

公主入奚和親。

五載丁亥土

六月南國進犀牛、白象,崑崙王自來拜。

六載戊子火

正月十二日拜南郊。

七載

五月十三日册尊號,駕幸温湯。

八載

六月册尊號,度僧尼十二萬人,大赦云云。

九載辛卯木

五月七日,崑崙進犀牛。

十一載

四月九日王鉷、邢宰反。

十二載甲午金

十月七日修興慶宫,白米一斗一百文。

十三載乙未金

二月九日册尊號。三月廿七日煞阿布思。大雨四個月不休,墻倒盡。

十四載丙午火

十月四日安禄山范陽反。十一月三日太原府録事楊造及告安禄山。十二月十三日禄山兵馬收東京,十四日禄山入東京城。

十五載丁酉火

六月十三日駕幸蜀川,行至金城縣,煞楊國忠、太真妃。皇太子從靈州起義師。七月一日改爲至德元年。

肅宗

孝義皇帝與郭子儀,十月廿三日皇帝收入京城。十二月八日上皇入京城。

至德二年戊戌木

冬,元帥郭子儀領十道節度兵馬圍相州城。

至德三年己亥木

正月五日册尊號。至秋送上皇興慶宫,留半仗舊衛。四月十四日拜南郊。七月廿七日公主和蕃迴鶻。二月五日改乾元元年。

乾元二年庚子土

正月十日拜九宫壇。十二日煞史思明、安慶緒等,總斬了,諸將分河北五軍。三月米踴貴,斛至十五千。

三年辛丑土

四月十九日改上元元年,鑄乾重(元)元(重)寶,新一文折五十文,米一斗十千

文,麵一斗七千文,絹一疋廿千文,布一端七千文。

上元二年壬寅金

七月一日巳時,日蝕,暗無星。減新卅用,少者十文。改爲二年。十一月三年爲建子月,爲歲。四月五日上皇崩〔1〕“改爲二年”至此句,正確順序當爲“改爲二年。十一月爲建子月,爲歲。三年,四月五日上皇崩”。,葬奉先泰陵,十八日孝義皇帝崩,葬醴泉,號建陵。七月一日人定時北方赤光數道,合國人總見。九月二日黄河清,外國進璧玉,大臣李輔國拜爲亞父。

代宗

寶應二年癸卯金

七月十二日改廣德元年。

二年甲辰

正月一日改永泰元年。九月十七日,吐番到醴泉縣、到京城。大行皇帝幸陝州。

吐番立廣武王爲帝。

永泰二年乙巳

十一月十二日改大曆元年。

二年丙午水

羌賊南山谷谷高玉爲主。

大曆三年丁未水

三月搜得羌賊主駱駝,上入會昌寺。

四年

禾被雨淋死盡。

大曆五年戊申土三月米一斗八百文,麵五斗五百文,絹一疋十千文,布一端五千文。十二月十八

日大雪,下至七(六)年正月猶深五尺已上。

七年庚戌金

二月十二日天上下灰。五月五日册尊號。

十年壬子

三月天火燒莊嚴寺浮圖。

十一年甲寅水

十二月勑改天下斗秤。十四年戊午火

五月廿一日,大行皇帝崩,葬富平縣黄堆山,號光(元)陵。德宗

大曆十五年戊午

正月五日拜南郊,同日御丹鳳樓,改建中元年。四月四日夜半地動。五月、六月□□,□子不熟。

二年己未火

正月十三日,忻(成)代(德)節度李寶臣卒。

四年辛酉木

十月二日駕幸奉天縣,朱泚反。姚令言同謀。正月一日改興元元年。二月廿日駕幸南梁州。五月廿八日李晟、駱元光、尚可孤同收長安城,煞逆賊朱泚等。六月天下蝗蟲大下。七月十三日駕從梁(彊)彊(梁)還長安。

興元二年壬戌水

正月五日改貞元元年。八月十二日斬李懷光。遂(燧)收河中城。十一月十一日拜南郊,亥時八節度又入朝同大禮。

貞元二年癸亥水

三月白米一斗一千文,百姓多餓死,至四月米麥價漸下。

三年

正月李希烈反。七日收襄城縣。十三日收汝州。三月廿日哥舒邛(曜)收汝州。李希烈改年號,補宰相百司官,收汴州,又邛、邠、蔡州,兵馬大强。至貞元二年四月七日中毒,被陳仙期(奇)斬頭,送至城南弔,發佈號令。至六月,又斬陳仙期(奇)首,扶立吴少成(誠),奏來,便發勑與吴少成(誠)蔡州刺史兼觀察使。

貞元三年甲子

十月,李軟奴反。貞元四年乙丑金

含元殿立仗,御丹鳳樓,豎金鷄,放,大赦天下。