论先唐丽人赋“由容及情”的书写模式

李慧芳

(浙江树人大学 人文学院,浙江 杭州 310015)

论先唐丽人赋“由容及情”的书写模式

李慧芳

(浙江树人大学 人文学院,浙江 杭州 310015)

丽人赋是指以美丽女子为题材的赋。丽人赋“由容及情”的书写模式是指赋文前部描摹丽人容貌仪态,后段抒发喜怒哀乐诸般感情。先唐丽人赋大都遵循这一模式,与同一作者的其他赋作存在明显差异。丽人仪容描写的成因和艺术高度既决定于赋体的性质,又得益于骈句入赋的助推和人物对称之美的表现需求;爱美之心和物哀之情构成作者情感的起因和两层高度。

丽人赋;由容及情;赋体;骈句;物哀

清代陈元龙所编《历代赋汇》外集收“美丽”类赋作,自先秦宋玉《高唐赋》始,至明代钱文荐《爱妾换马赋》止,均以美丽女子为观照对象抒发情感,篇名有以神女、丽人、丽色等体物之称,亦有定情、协初、闲情等抒情之名,说明这类赋作兼具体物和抒情的双重特点,下文为限定范围以便论述计,统称为丽人赋。丽人赋题材可与草木、花果、鸟兽、鳞虫等体物之作并列,所抒之情又可与言志、怀思、情感、人事等抒情言志之作相通,但跟前者相比多了抒情,跟后者相比又多了体物,且大都在赋文前部描摹丽人容颜体貌,后段抒发喜怒哀乐诸般感情,构成“由容及情”的固定模式,甚为独特。这种书写模式具体如何表现,又为何如此呈现?对这一问题的探索,或许能对赋体文学研究有所助益。

一、由容而及情:先唐丽人赋的书写模式

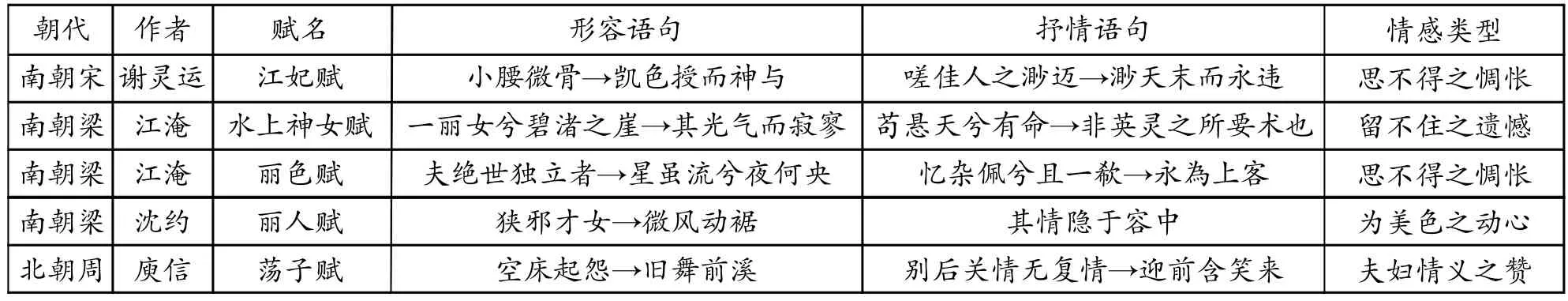

《历代赋汇》共收丽人赋57篇(含逸句),其中先唐赋39篇。根据笔者的甄别统计,宋玉《高唐赋》中丽人样貌描写较少,且为《神女赋》铺垫之作,两赋宜计为一篇;司马相如《长门赋》以情景融合全篇,很少涉及女子描写,虽然句式较整齐,但节奏错乱,缺乏韵律美,其真实性可疑,暂不计入;据清代严可军辑《全上古三代秦汉三国六朝文》所录增加班婕妤《捣素赋》;蔡邕《协和婚赋》和《协初赋》经赵逵夫先生考证论述应为一篇[1];阮籍《清思赋》和张子并《诮青衣赋》一偏玄思一重批判,少有丽人,暂不计入;谢灵运同名作《江妃赋》两篇可合为一篇,如此共得34篇。其中遵循“由容及情”书写模式的赋作中先秦两汉赋8篇,魏晋赋15篇,南北朝赋5篇,共28篇,占比82%。唐宋元明四代的丽人赋共18篇,遵循“由容及情”书写模式的有12篇,占比67%。故可知“由容及情”书写模式为历代丽人赋的独特之处,而以先唐赋更为显著。为更直观些,笔者采用了表格统计的方式来展现,先秦两汉丽人赋书写模式见表1。

表中所列的丽人仪容描写语句一般出现在赋作正文的前半部分,抒情语句紧随其后。描写语句着重刻画丽人之容颜体貌的旷世之美和品德之正,所抒之情以睹丽人而引起的哀情为主,包括对丽人艳羡而难求之哀愁怅思,对爱人生离之难舍难分与多愁多恨,对女子身世不幸之同情怜悯等。虽也有对君子之德和婚姻之义的礼赞,但只有2篇,仅占总数8篇的1/4。与这一时期的作品数量相比,魏晋丽人赋可谓后来居上,几乎是其两倍。

表1 先秦两汉丽人赋“由容及情”书写模式

表2 魏晋丽人赋“由容及情”书写模式

表2中的魏晋丽人赋仍旧自觉地遵循了“由容及情”的书写模式,且情感更为敏感细腻,情感类型也有所拓宽。如繁钦《弭愁赋》中见丽人之美而心动继而生愁思,张华《感婚赋》睹婚礼之盛况而向往新娘容姿继而生憾意,在抒发哀情的同时糅合对女子之美的喜爱和动心。陈琳、杨修同名作《神女赋》及阮瑀《止欲赋》书写主人公与神女共欢情之喜悦,承袭前代人神交接之古老欲望,借神女这一永不可及的虚拟目标委婉而微妙地表现一种幻灭感和悲剧感,体现时人遁世避俗的愿望。魏晋丽人赋中的哀情比重明显增加,15篇中有14篇浸润着哀情。这个比例也远超之后的南北朝丽人赋,该时期赋文形态见表3。

表3中的南北朝丽人赋一仍之前的书写模式,哀情比重稍有回落,但比先秦两汉时期仍有增加。综合上述三表可知,先唐丽人赋“由容及情”的书写模式显著,丽人容颜体貌得到作者细致刻画,所抒之情以哀情为主,而哀情的来源甚广,情思细腻。赋中亦不乏对夫妇之情、婚姻之礼、君子之德的赞赏,使丽人赋柔美哀伤的情感基调透出积极的气息。丽人赋这种“由容及情”的书写模式在同一作者的其他赋作中并无明显表现。蔡邕的《短人赋》与丽人赋题材最为接近,可加以比较:

表3 南北朝丽人赋“由容及情”书写模式

只描摹短人形貌,不带感情。再来看丽人赋作者的其他赋作,司马相如《子虚上林赋》、张衡《两京赋》、杨修《许昌宫赋》、繁钦《建章凤阙赋》、宋孝武帝《华林清暑殿赋》、江淹《学梁王菟园赋》等宫殿之作,大都以铺陈状势为主,作者即使有情感也基本隐于文中;状物之作如宋玉《大言赋》《小言赋》《风赋》,张衡《扇赋》《温泉赋》《冢赋》,蔡邕《笔赋》及与曹植同名作《蝉赋》,曹植、应瑒、阮瑀、陈琳同名作《鹦鹉赋》中,除曹植之作略含悲情外,余作皆以描写为主。又如杨修《孔雀赋》、丁廙《弹棋赋》、应瑒《愍骥赋》、张华《鹪鹩赋》等赋,或纯白描,或纯抒情;江淹《莲花赋》虽对莲花的吟咏显得情深意长,也非遵循此种模式。故可下一客观结论,即丽人赋“由容及情”的抒情模式是其独特特征。

二、夫何瑰逸之令姿:丽人瑰丽形象的起因和成因

丽人赋“由容及情”书写模式的第一环节是丽人形象的描写。作者为什么没有直接抒情,而是在赋文前半部分先对丽人形象进行浓墨重彩的描写呢?这种描写有什么必要吗?从读者接受的心理来说,丽人赋既以美丽女子为题材,则这位女子容颜如何,体貌怎样,穿什么衣服,佩什么妆饰,整体形象气质举止如何,自然是首先想要了解的内容。除此之外,笔者认为还有以下两个原因,造就了赋中丽人的瑰逸令姿。

(一)赋体性质的决定因素。

赋的本质是“铺采摛文,体物写志”(《文心雕龙·诠赋》),丽人赋既以赋为体,对丽人外貌的藻饰也就成为必要条件。综合来看,丽人赋中的人物描写主要涉及肤色、妆容、身材、整体形象、美丽程度、仪态等几个方面。其中典范之作可推曹植《洛神赋》:

其形也,翩若惊鸿,婉若游龙。荣曜秋菊,华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出渌波。秾纤得中,修短合度。肩若削成,腰如约素。延颈秀项,皓质呈露。芳泽无加,铅华不御。云髻峨峨,修眉联娟。丹唇外朗,皓齿内鲜。明眸善睐,靥辅承权。瓌姿艳逸,仪静体闲。柔情绰态,媚于语言。奇服旷世,骨像应图。披罗衣之璀粲兮,珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰,缀明珠以耀躯。践远游之文履,曳雾绡之轻裾。微幽兰之芳蔼兮,步踟蹰于山隅。于是忽焉纵体,以遨以嬉。左倚采旄,右荫桂旗。攘皓腕于神浒兮,采湍濑之玄芝。

先唐女子审美标准为肤色尚白,发色尚黑,唇色尚朱,身形细弱,仪态娴静,赋中洛神完全符合这一标准。这段赋文遣词华丽,造句优美,句式两两相对,每组句子呈现洛神的一个特质,赋的体裁不仅使洛神形象生动具体,而且赋予其一种独特的气场,打动人心又不盛气凌人,令读者为洛神之美叹服,而不自主地生出向往之心。这种描写在其他丽人赋中有充分体现。如赋家以翡翠、玉颜、螬蛴、莲葩、凝蜜、纯皓、华面、玉粲、鞭蓉、琼洁、瑶质等词汇与“调铅无以玉其貌”、“面若明月,辉似朝日”等句子来形容丽人肤色之白,以玄发、玄鉴形容发色之黑,以凝朱、红唇、赪唇形容唇色之朱;以蛾眉、张眉、真眉、翠眉等形容眉形、眉色、眉之神韵;以盼睐生姿、目若澜波、流眄光溢状其眼神,而总称之美目;以弱骨丰肌、弱态含羞、颓肌柔液、小腰微骨等词及“体纤约而方足”、“肤柔曼以丰盈”等句修饰丽人之身材,令人不禁想起东汉梁冀妻孙寿发明的“折腰步”,走起路来腰肢婀娜,似乎无法承担身体的重量,以娇弱之态激起人的怜爱护佑之心。

以上均为较具象的描写,抽象描写主要包括丽人的整体形象、仪态和美丽程度。赋家笔下的丽人整体形象多天生丽质、光彩照人。《捣素赋》曰“皎若明魄之升崖,焕若荷华之昭晰。”[3](p186)《协和婚赋》曰“其在近也,若神龙采鳞翼将举;其既远也,若披云缘汉见织女。立若碧山亭亭竖,动若翡翠奋其羽。众色燎照,视之无主。”江淹《丽色赋》誉为“如彩云出崖”。对丽人仪态的歌咏一般紧随整体形象之后,有闲、静、静恭、沉详、不烦、庄、宛然、淑质、音性闲良、幽娴贞专等词汇和“婉约绮媚,举动多宜。称诗表志,安气和声”、“性通畅以聪慧,行孊密而妍详”、“禀纯洁之明节,后申礼以自防”等句。论其美丽程度则更不吝藻饰,有曰“其象无双,其美无极”、“上古既无,世所未见”,有曰“断当时而呈美,冠朋匹而无双”,有曰“普天壤其无俪,旷千载而特生”,又曰“禀自然以绝俗,超稀世而无群”,又曰“详观玄妙,与世无双”,又曰“卓特出而无匹,呈才好其莫当”,以及“横四海而无仇,超遐世而秀出”、“历千代其无匹,超古今而特章”、“何瑰逸之令姿,独旷世以秀群”等句。总体来说,丽人赋中鳞次繁积的华美辞藻堆成了瑰丽的丽人形象,与此同时,与前面几个描写角度相比,赋家对丽人美丽程度的歌咏开始较多地使用双句,通过对仗的句子和句中对应的词汇来增强修辞效果,即骈句入赋的助推。

(二)骈句入赋的助推作用。

先唐丽人赋中占据主要地位的句式是四言骈句,六言骈句次之,三言、五言、七言骈句偶见。先秦两汉丽人赋中四言骈句居多,如蔡邕《青衣赋》通篇四言,很像诗经句式;晋代张子并的《诮青衣赋》针对他所作,也是通篇四言,句式相同。魏晋以来六言骈句日渐登峰,陈琳《神女赋》、丁廙《蔡伯喈女赋》、应瑒《正情赋》、曹植《感婚赋》《静思赋》《愍志赋》、王粲《闲邪赋》、繁钦《弭愁赋》、阮瑀《止欲赋》均是通篇六言,成为历代丽人赋中很独特的一组作品。或曰时代的要求使文学进入了一个“逐美”的时期,进而成为魏晋南北朝整个时代的风气,在丽人赋这种特殊题材、特殊体式的作品中表现得更加明显。余则王粲、杨修、张敏同名作《神女赋》均为四言、六言骈句共同组成,三言骈句偶见,南北朝时期丽人赋体式亦同。唐宋以下丽人赋句式类型增多,一篇之中往往包含三言、四言、五言、六言、七言、八言、九言甚至十言骈句,并杂以三五、三七、四六、四七、五四、五六、五七、六四、六五、七六、八七等组合句式,但其中占据绝对地位的还是四言、六言骈句。与此同时,丽人赋的句式结构呈现较明显的时代特征。汉代丽人赋相较同一作者的其他赋作来看,句式明显整饬,其余时代的丽人赋则没有这么明显。如果以丽人赋为基准通观作者所有赋作,可以得出的结论是:对同一位作者来说,不论别的赋作句式如何组合,丽人赋自觉地采用了以四、六言骈句为主的组合方式。这种组合方式能够增强语气、增加气势,更能增加华丽辞藻的花团锦簇之感。丽人的容颜情态也就在这一组组的骈句之中一步步成形、清晰、亲近并进入读者心中。

骈句入赋予丽人之对称美亦有相辅相成的关系。古往今来女子绝大多数注重容颜及修饰,修饰讲究对称美,以骈句来描摹女子容貌正是得心应手。人体的对称结构美自不必说,古代女子所画的妆容也体现对称之美。以斜红(晓霞妆)和“的”两种妆容为例,斜红源出魏文帝的宫人薛夜来误触屏风而面部受伤,伤处如晓霞将散的故事,其常见画法是在眼角外侧各画两弯月牙,左右对称,宛如浓丽霞光一抹。“的”是用红色点在面部的点,常见处在两侧酒窝。班婕妤《捣素赋》:“两靥如点。”王粲《神女赋》:“施华的兮结羽仪。”繁钦《弭愁赋》:“点圆的之荧荧,映双辅而相望。”即说的此种妆饰。根据沈从文先生古人的文化及中国古代服饰研究,商代小孩子已有在头顶上梳两个小角儿习惯,有女子额发齐平,两鬓(或后发)卷曲如蝎子尾;春秋战国时楚国流行梳辫子,女孩子多梳双小辫,也有于后背长辫发中部结成双环的,西汉彩绘妇女俑也发现过。顾恺之《女史箴图》中,一般宫女发辫也有作双环后垂的。(见图1)发饰方面,商代女子有把发上拢成髻,在发髻两侧斜插双笄,其顶端雕刻两两相对的鸟形(鸳鸯或凤凰)。周代女子头戴笄,双用,凡属鸟状笄头,不是两鸟相对,就是并列向前。服饰方面,提到山西出土的陶范在腰间束一条丝绦,带头缀两个小绒球,说明细微之处也注重成双。又提到秦汉时期不论男女,有官爵的腰带边必须悬挂一条丈多长褶成两叠彩色不同的组绶。湖北江陵楚墓中所出的木俑体态修长而衣式奇特,胸前两组配饰并列而下,和《楚辞》中“篡组绮缟,结琦璜些”、“灵衣兮被被,玉佩兮陆离”情形符合。[4](p67-80)女子妆饰的对称意识虽非骈句入丽人赋的必要条件,却可能为赋家创作提供了节奏的对称美灵感。

图1 1.金村战国韩墓玉舞女 2.楚俑长辫中部结发鬟 3.西汉彩绘陶舞俑双鬟 4.《女史箴图》宫女双鬟

三、为何必有情:情感的两层高度

钟嵘《诗品序》曰:“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。”[5](p1)指出写作动机的激发有赖于客观事物的感召。对此客观事物的范围,他认为春风春鸟、秋月秋蝉、夏云暑雨、冬月祁寒之四季自然气候当归入,楚臣去境、骨横朔野、魂逐飞蓬、负戈外戍、杀气雄边、塞客衣单、解佩出朝等男子汉大丈夫之事当归入,汉妾辞宫、孀闺泪尽、扬蛾入宠、再盼倾国等女儿情态亦当归入。正所谓“凡斯种种,感荡心灵,非陈诗何以展其义,非长歌何以释其情?”[5](p28)此处就单以女儿情态为例看赋家感兴之情。

(一)第一层情感:爱美之心。

人对美的事物总是存在喜爱之心,对美丽女子亦然。《诗经》中著名的《硕人》描绘卫庄公夫人庄姜“手如柔荑,肤如凝脂。领如蝤蛴,齿如瓠犀。螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。”[6](p59)充满真诚的赞美之情。《有女同车》:“有女同车,颜如舜华。将翱将翔,佩玉琼琚。彼美孟姜,洵美且都!有女同行,颜如舜英。将翱将翔,佩玉将将。彼美孟姜,德音不忘!”男方看中的姜家大姑娘,不但容貌美丽,更重要的是品德好、内心美。[6](p85)不唯对美人如此,对美事也一样存在喜悦、赞美之情。《小雅》中有一篇《鸳鸯》,是祝贺贵族新婚的诗。诗的起兴都与新婚有关,虽然没有直接描述新婚的场景,但借鸳鸯的合欢意象、秣马这一古代亲迎之礼来表述对新婚的祝贺。这类作品在《诗经》中所占比重并不是很多,但由于它们涉及美人和美事,就自然而然地获得人们的喜爱和欣赏,也启发了后来赋家同类题材的创作。

(二)第二层情感:物哀之情。

根据上文表格所示,先唐丽人赋共34篇,抒发喜爱、赞叹、心动、欢愉、感动、守正等积极情绪的9篇,占比26%;抒发失望、可怜、悲伤、思慕、同情、愁恨、恐慌、遗憾、怀念、惆怅等哀伤情绪的有25篇,占比74%。作者对丽人之美进行观照而产生喜怒哀乐诸相,其中尤以哀情为重,成为其又一个独特之处。丽人赋中的诸般情感符合《诗品序》所谓“凡斯种种,感荡心灵”,而占比重最大的哀情却又不同于一般意义上常以“感时花溅泪,恨别鸟惊心”所比拟的哀情范围。窃以为,对于先唐丽人赋中的情感分析,不仅能从我国先唐文论中寻觅到渊源,而且可以用日本的“物哀”理论进行印证。

情感对作品的产生具有原始的激发作用,这个观点在《尚书·尧典》的“诗言志”、《毛诗序》的“情动于中而形于言”、《史记·太史公自序》中的“发愤著书”以及《论衡》中的“精诚由中,故其文语感动人深”等论述里已多次论证,毋庸置疑。而关于情感的缘起,我国先唐文论却经历了一个逐渐深入又迂回交错的探索过程。以时代为序,晋陆机《文赋》中说:“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。”[7](p20)其所言之物主要指四时变迁、万物兴衰,梁刘勰《文心雕龙·物色》所论相同。与此同时,《文心雕龙·时序》又曰:“歌谣文理,与世推移,……文变染乎世情,兴废系于时序。”[8](p671-675)将世风世情也纳入所感之物的范围。而上述梁钟嵘《诗品序》中所列男子大丈夫之事与女儿家情态,将物的内涵更为明确地指向社会大环境下个人所经历的具体事件。这个观点与梁简文帝萧纲《答张缵谢示集书》中所说的“寓目于心,因事而作”相互照应,同时与东汉班固《汉书·艺文志》中的“感于哀乐,缘事而发”相契合。概而言之,我国先唐文论中对作品情感及其发生的思考经历了有情乃生文→感时而动情→感世而动情→感事而动情的过程。“情”成为作品的起因和要达到的终极目标。

何为人情?《礼记·礼运》谓:“喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲,七者弗学而能。”[9](p1422)七情中的哀情是先唐丽人赋主要情感,晋陆机亦在《赠弟士龙诗序》中提到“感物兴衰”的情感体味。但他的哀是基于弱年夙孤、身世凋零而产生的孤独、挫败、炎凉之感,心中失落,触目所及皆带哀情愁绪,是先有哀心,感物才有哀情;丽人赋之哀却是由与丽人的邂逅和丽人之美引起,从题材选择和哀情缘起来说,日本“物哀”文学思潮的代表作《源氏物语》与丽人赋更加相似。按照叶渭渠先生在《日本文学思潮史》中的梳理,日本“物哀”文学思潮发源于上代,最初的指向仅限于“哀”,偏重主人公个人的心理感受。如歌谣“我影媛啊,哀”(《记·纪》),是美人影媛面对皇太子与鲔臣为争夺自己而引起战乱的哀痛和自怜;后逐渐对引起作者哀感的具体物象加以重视,采用“春雨之哀”(《正仓院文书》)之类的表述,表达“感物兴衰”的因果关系。从哀到物哀的演进,是经紫式部创作的《源氏物语》完成的。《源氏物语》以主人公源氏的爱情生活为主要线索,叙述他与众多女子之间的情感纠葛及其政治生涯的跌宕沉浮。本居宣长在《日本物哀·紫文要领》中说:

《源氏物语》五十四卷的宗旨,一言以蔽之,就是“知物哀”。……对于不同类型的“物”与“事”的感知,就是“物哀”。例如,看见异常美丽的樱花开放,觉得美丽,这就是知物之心。知道樱花之美,从而心生感动,心花怒放,这就是“物哀”。[10](p66)

本居宣长所说的“知物之心”与上文所说的“爱美之心”较相通,而“物哀”的内涵除了对樱花之美的感动外还有许多,其中最能体现人情的莫过于“好色”①据王向远注释,“好色”是日本文学中的一个审美概念,与汉语“好色”一词在道德判断上的贬义颇有不同。。他认为“好色”者最感人心,如看到对方的美丽而动心,及男女恋情,都是最知“物哀”。《源氏物语》中多次描写主人公源氏的非凡容貌及其带给他人的感动乃至悲伤:

他(相士)此次得见如此相貌不凡之人物,深感欣幸;如今即将离别,反觉不胜悲伤。[11](p12)

源氏公子加冠之后,赴休息室,换了成人装束,再上殿来,向皇上拜舞。观者睹此情景,无不赞叹流泪。[11](p14)

公子去后,此间无知无识的僧众及童孺,也都伤离惜别,叹息流泪;何况寺中老尼姑等人,她们从来不曾见过如此俊秀的美男子,相与赞叹道:“这不像个尘世间的人。”僧都也说:“唉,如此天仙化人,而生在这秽浊扶桑的末世,真乃何等宿缘!想起了反而令人心悲啊!”[11](p91)

这是世间众人为源氏之美而产生的赞叹。又如源氏对紫姬之美丽的感动:

女孩的相貌非常可爱,眉梢流露清秀之气,额如敷粉,披在脑后的短发俊美动人。源氏公子想道:“这个人长大起来,多么娇艳啊!”便目不转睛地注视她。继而又想:“原来这孩子的相貌,非常肖似我所倾心爱慕的那个人(指藤壶妃子),所以如此牵惹我的心目。”想到这里,不禁流下泪来。[11](p84)

其他如桐壶天皇对源氏生母桐壶更衣、源氏对紫姬、柏木与女三宫等爱人之间的恋情,更可谓感动天地。此书作于日本平安王朝时期即约等于我国唐代,书中引用《礼记》《战国策》《史记》《汉书》等古代典籍中的史实和典故以及白居易的诗句近百处,说明作者紫式部受中国古典文学熏陶甚深,先唐丽人赋的题材和情感风貌,相信也在其阅读和体味之列。

先唐丽人赋以女子为主要题材,以爱情为诉求,以哀情为基调,通过与丽人的邂逅和丽人的美丽抒发种种感动哀愁,亦可谓是最知物哀的一类作品。其中有3篇表达男主人公“发乎情止乎礼”的态度,具有道德指引的含义,但其余绝大多数赋文是直接抒发对丽人的爱或怜等感情。或曰这是以男女之情比喻君臣之义,并对美人赋的喻义做出种种推理,奈何文中并无明显痕迹可寻。若要从中国文学思想中寻找知音,则明代思想家李贽的“童心说”可咨参考。李贽认为:“夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。”[12](p276)将人生而具有的纯真性情作为文学创作的根本,则丽人赋中对美人美事之赞叹追求,也可说是真性情,也就是“物哀”。

四、结语:情以物迁辞以情发

刘勰《文心雕龙·物色》:“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。……情以物迁,辞以情发。”[8](p693)人的七情六欲之中,对真、善、美的喜爱、赞赏和渴求是最自然和最本能的。但当作者塑造的是美丽无比、世间罕有甚至是传说中的神女形象时,对这一美丽形象的思慕与追求也就注定了悲的结局和哀的情绪。情动于中而发之于外,驰骋丽辞,运筹骈俪,以表艳羡,以寄情思。斯人斯情造就了丽人赋“由容及情”的书写模式,也是“情以物迁,辞以情发”的深刻诠释。

[1]赵逵夫.汉晋赋管窥[J].甘肃社会科学,2003,(5).

[2](清)陈元龙.历代赋汇[M].南京:凤凰出版社,2004.

[3](南朝梁)钟嵘.诗品笺注[M].曹旭,笺注.北京:人民文学出版社,2009.

[4]程俊英.诗经译注[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[5](晋)陆机.文赋集释[M].张少康,集释.北京:人民文学出版社,2002.

[6](南朝梁)刘勰.文心雕龙注[M].范文澜,注.北京:人民文学出版社,2006.

[7](清)阮元校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980.

[8][日]本居宣长.日本物哀[M].王向远,译.长春:吉林出版集团有限公司,2010.

[9][日]紫式部.源氏物语[M].丰子恺,译.北京:人民文学出版社,1980.

[10](明)李贽.李贽全集注[M].张建业,张岱.注.北京:社会科学文献出版社,2010.

[11](清)全上古三代秦汉三国六朝文·全汉文[M].严可均,校辑.北京:中华书局,1958.

[12]郭建勋.论汉魏六朝“神女——美女”系列辞赋的象征性[J].湖南大学学报,2002,(5).

责任编辑 邓 年

I206.2

A

1003-8477(2017)08-0117-07

李慧芳(1977—),女,浙江树人大学讲师,博士。

浙江省社会科学联合会项目(17ND17);浙江省文化厅文化科研项目(ZW2017014)。