瑞典国家图书馆藏稿抄本汉外词典初探*

□

瑞典国家图书馆(National Library of Sweden)坐落于瑞典首都斯德哥尔摩市中心的哈姆莱公园之中,是一所侧重人文学科藏书的公立图书馆,它最引以为荣的馆藏是收有自1661年以来所有瑞典以及以瑞典语出版的出版物。2015年初,根据一个世纪前的考狄在汉学书目中提供的线索,笔者不远万里专程到访瑞典国家图书馆探访被学界忽略的一批宝藏:考狄在汉学书目中记载了瑞典斯德哥尔摩藏的数部手稿汉外词典的基本情况,而在考狄身后,再无任何学者提及这批藏书。

作为当日第一个读者进入手稿部,罗列出所要查找的手稿汉外词典的目录时,手稿部的馆员顿时忙碌起来,他们查遍所有的卡片记录和手稿目录,都没有找到相关藏书号或任何记录,这也解开了我此前数次电邮询问馆藏号均未得到回复的谜团。于是,他们向馆内最资深的馆员安娜·沃罗达尔斯基(Anna Wolodarski)女士求助。沃罗达尔斯基女士对于瑞典国家图书馆可能藏有一批珍贵的手稿汉外词典的信息感到很意外,以她在馆三十余年的工作经历,从未有读者提起或者查阅过这批手稿文献,图书馆方甚至不能确认他们是否有此收藏。然而,她很乐意作为寻宝人,重新检阅馆内的稿本文献。经过数周的等待,我终于看到了尘封已久的稿本汉外词典,而我有幸成为继斯特林堡和考狄之后世界范围内的第一位读者和研究者。瑞典国家图书馆嘱我撰写此文,为他们进一步提供关于这批珍贵稿本文献的基本信息①海外档案馆所藏的汉籍珍本的标准与国内不同,只有收藏数量达到一定程度的海外档案馆和图书馆才会区分稿抄本和印本。一般情况下,缺乏中国馆员的海外档案馆或图书馆会将他们认为较为珍贵的汉籍统统纳入稿本(manuscript)部,稿本部以收藏珍贵文献为目的,研究者需在特殊环境和监管下才能在馆查阅。。

一、瑞典国家图书馆藏汉籍藏书的来源

据馆史记录,瑞典国家图书馆的中文藏书来源于瑞典东印度公司赠送给瑞典前王后路易莎·乌尔丽卡(Lovisa Ulrika,1720—1782)的礼物,普鲁士公主路易莎·乌尔丽卡于1751年正式成为瑞典皇后,她热爱文学与科学,积极参与政治。1753年她仿效法兰西学院创建了瑞典皇家文学院,这所皇家文学院1786年由他儿子瑞典国王古斯塔夫三世(Gustav III,1746—1792)更名为瑞典文学院,这就是颁发世界驰名的诺贝尔文学奖的机构的前身。1771年路易莎·乌尔丽卡的丈夫瑞典国王去世,1777年皇后岛图书馆连同岛上的皇宫都卖给了她的儿子古斯塔夫三世,这批中文藏书也在其中,1782年路易莎·乌尔丽卡去世。

瑞典东印度公司创建于1731年,1813年关闭,在此期间,瑞典东印度公司约有131—132次远航远东的记录。瑞典派往东方的船总是被荷兰人、英国人、法国人劫持,他们因此制定了避免前往印度而到中国贸易的策略,中国广州因此成为瑞典东印度公司远东地区最频繁光临的贸易目的地。瑞典东印度公司的创办者多为外国人,瑞典王室并不参与瑞典东印度公司的贸易,但是为瑞典东印度公司授权垄断远东贸易。由于这样的机缘,瑞典东印度公司投瑞典王后所好,为其重金收购并赠予珍贵的手稿汉外词典①瑞典东印度公司数字图书馆网址见http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/。。

瑞典国家图书馆中关于中文藏书借阅并使用的最早记录,竟然是瑞典现代文学及世界现代戏剧的创始人、剧作家、作家、诗人的奥古斯特·斯特林堡(August Strindberg, 1849—1912)。②感谢瑞典国家图书馆提供了此文。约翰·罗恩斯特罗姆著,阿日娜、杨慧玲译:《消失的中文藏书目录之谜——斯特林堡曾经的汉学研究》,原作刊于1983年。这篇瑞典语的研究文章已由北京外国语大学欧语学院阿日娜与笔者共同译成中文,在《汉学研究》2016年秋冬卷上发表。本段部分内容来源于这篇文章。自1877年3月起,斯特林堡借阅过瑞典国家图书馆所有关于中国语言、文学、历史等方面的书籍,他不仅对汉语学习兴趣颇浓,甚至对蒙文和满文也产生了兴趣,在此过程中,他萌发了为这批瑞典的汉籍编写汉籍目录的想法。斯特林堡的“瑞典公立图书馆中文图书及手稿目录收藏”中提到41本印刷品和八部手稿字典。这个目录反映了瑞典东印度公司时期,瑞典皇家图书馆的中文藏书情况。

1872—1878年,法国汉学家考狄(Henri Cordier,1849—1925)在编写出版《中国书目》(Bibliotheca Sinica)时③Cordier Henri, Bibliotheca Sinica (5 Vols), Paris, 1905—1906;另参见王兴:《纲纪薄属遗泽流风——法国汉学家考狄埃编〈中国书目〉刍探》,《国家图书馆学刊》2014年第6期,第108—113页。,得到了斯特林堡的鼎力支持。考狄在1881年第一版《中国书目》出版时,前言第九页特别提到了斯特林堡对他的帮助,在瑞典斯德哥尔摩藏稿本词典部分又特别鸣谢了斯特林堡,斯特林堡共为考狄提供了150条瑞典或瑞典语出版的汉学著作以及瑞典藏稿本汉外词典的信息。由于斯特林堡和考狄的密切关系,考狄的《中国书目》中关于瑞典藏汉籍的书目信息实则可以视为两个人的共同成果。

瑞典国家图书馆的稿本汉籍藏书量较少,汉籍藏书和物品混合编目。加之瑞典身处北欧,斯德哥尔摩馆藏的中文文献的查阅和使用率比西欧其他同类国家图书馆低很多,这里的稿本汉籍藏品几乎都蒙着厚厚的灰尘。由于缺乏中文馆员,来自越南的汉喃古籍以及巴利文的医学书也都纳入了汉籍目录。

一份1741年(乾隆六年)农历十二月中国粤海关出具的“粤海关洋船牌”(藏书号为Kinesiskt ms 14)极为特别,这份精心保存的清代中文文献从侧面记录了当时中外贸易的场景:满载中国货物准备离开中国广州水域返航的洋船,看它们是否持有中国的“抽印票”(完税证明),经核实完成缴税后发给“粤海关洋船牌”才能离港。“粤海关洋船牌”就是通关文件,上面载明洋船船主姓名,船员人数,船上的火炮器械数。瑞典东印度公司贸易船队首次抵达中国的时间是1732年9月,至1748年,瑞典共有四批远航船队抵达中国广州。瑞典东印度公司与远东贸易的贸易额和收益相当可观,从中国采买的货物90%以上都是茶叶,这些茶叶经由北欧辗转销售至西欧国家。瑞典国家图书馆珍藏的这份粤海关发放的通关文件,为我们重现了清朝时期中国与瑞典早期贸易交往的情况。

编号为Kines HS.13:1-2是两册一函的刻本《耕织图》,上册《耕图》23幅,下册《织图》23册,为民间刻本,未见康熙帝所题的序,也未见御制版为每张图相配的五言诗,仅为图本。①郁火星:《美国国会图书馆所藏〈耕织图〉及其艺术特征》,《美术》2011年05期,第98—102页;渡部武:《〈耕织图〉对日本文化的影响》,《中国科技史料》1993年第2期第14卷,第11—13页。可以推见,即使是民间流传简易图刻本的《耕织图》,因其生动详细地刻画了中国普通百姓的农耕织作生活,可以满足瑞典皇室对遥远东方的好奇,而被瑞典皇室珍藏。

瑞典国家图书馆藏的稿本汉籍中占比例最大的一是汉外词典,之外就是有关中医药方面的藏书,中医药方面的藏书原本是一位瑞典学者的私人藏品,1952年捐给了瑞典国家图书馆,虽然也混在汉籍藏品中,从价值上无法与馆内原收藏的稿本汉外词典相媲美。

二、珍贵的稿抄本汉外词典及其价值

在斯特林堡和考狄之后,瑞典国家图书馆藏的稿本汉外词典自此沉寂,甚至都未进入馆藏稿本目录。当笔者亲见这批稿本汉外词典时,非常震惊。从外观上看,这批稿本汉外词典尺寸较大,封面精美。海外档案馆藏大英图书馆的稿本有一个鲜明的特点,一部书的价值从外观尺寸以及封面就能直观地进行判断,那些比普通页面尺寸大,有真皮烫金精装封面的,人力物力投入和制作成本就不同于普通书籍,值得如此投入的书籍必然是很重要的著作。笔者曾到访过意大利诸多档案馆包括梵蒂冈档案馆,也遍览大英图书馆的稿本汉外词典,还从未见过像瑞典国家图书馆这样数量不多但几乎每部都是精装且尺寸巨大的稿本词典。鉴于稿本词典多数没有确定名称,都是描述性命名,对照斯特林堡和考狄中国书目的信息②考狄在此条下还提到了“Eric Ringström提供的拉汉词典信息,4开本,84页,800个词”。笔者查阅馆藏,认为现编号可能为“N.64 Chinesisk Orda Bok of Johan Eric Ringshöm 1813”,这是一个瑞典语—汉语对照的词表,有注音和法语对译,最后五页的对话中,汉语错误较多,例如瑞典语本来想说“我们爱我们的国王”,却写成“我们今爱王我们”。这部手稿时间相当晚,19世纪初汉外词典已进入出版时代,加之这是初学时编写的汉语学习材料,质量较低,本文不再详述。,同时根据稿本词典的页码和内容,笔者首先补充了瑞典国家图书馆可供借阅的馆藏索书号(见表1):

表1 瑞典国家图书馆藏汉外词典索书号

稿抄本的汉外词典最为难得的信息是关于作者或者词典编纂年代,考狄在对瑞典国家图书馆藏的编号为“Kin ms 3:1”和“Kin ms 3:2”的稿抄本词典介绍中,既提到了词典著者,也有蓝本词典的信息。

Kin ms 3:1和Kin ms 3:2是分为上下两卷本的拉汉词典,页面宽约26.5厘米,长30厘米,第一卷首页页面上方有法文“Autheur de ce Dictionnaire le R.P.Julien Placide Hervieu, traduit du latin de Danet”(“这部词典的作者是赫苍璧神父①费赖之在《在华耶稣会士列传及书目》中对法国耶稣会士赫苍璧的生平简介如下:“1671年1月14日生——1687年9月7日入会——1701年9月16日至华——1706年8月25日发愿——1748年8月26日殁于澳门。”见《在华耶稣会士列传及书目》,第589—594页。,译自达内的拉丁词典”)。词典内文页印有红色木格子,两竖栏十行,左栏为拉丁文,右栏为汉字。这两卷本的拉汉词典按照达内的拉丁语字、词、词组首字母,以拉丁文字母排序法编排,右侧提供的是中文相应表述,第一卷收入的是字母从A-H的拉汉词典,第二卷是从J-Z的拉汉词典。汉语部分多使用“……也”的格式,是一种解释和判断式的格式,而非确切的对译词形式。拉丁词条的排列,并非严格按照字母排序,如在字母A的下面,就有这样的词条“Expulitomnes ad unum.把众人赶出去。一个也不留。”在这个例句中,“ad”是核心词而非句首词,这样的例句比比皆是。由此可见,这部汉拉词典的拉丁文条目是在字母排序法的基础上,混杂了拉丁文核心词排列法。从内容上看,词典作者是天主教传教士,出现了大量中文基督教的词汇和用语,汉语语体文白混杂,内容相当丰富。

根据费赖之(Louis Pfister, 1833—1891)、冯承钧补记,这部稿抄本拉汉词典还有一个不完整抄本藏于法国国家图书馆(ms.fr.12215),而斯德哥尔摩的瑞典国家图书馆的藏本是完整的稿抄本。考狄书目转录雷慕沙(Jean-pierre Abel Rémusat, 1788—1832)在《亚洲杂纂》(MélangesAsiatiques)第二卷第67页注释中说,卷二第67页评说这部拉汉词典是给中国神父学习拉丁文用的,因此拉汉词典中没有给汉字标注注音,因此想要学习汉语的外国人无法使用。笔者查看这部拉汉词典时,发现前21页上有用钢笔增补的汉字注音,还有部分法文的对译词,这些增补显然是后人所为。至于费赖之所言马若瑟(Joseph-Henry-Marie de Prémare)②费赖之在《在华耶稣会士列传及书目》中对法国耶稣会士马若瑟的简介如下:“1666年7月17日生——1683年8月16日(一作9月17日)入会——1698年11月4日至华——1701年2月24日发愿——1735年殁,殁地疑在澳门”。见《在华耶稣会士列传及书目》,第525—537页。曾与赫苍璧合译拉汉词典,估计是从马若瑟书信或传教史的文献中有提及参与此汉拉词典的翻译。费赖之并未翻阅过这部词典,马若瑟在汉语语言研究方面成就斐然③马若瑟曾翻译《赵氏孤儿》至法文,尝试用中文创作小说,著有汉语语法书《汉语札记》。参见李真:《马若瑟〈汉语札记〉研究》,北京:商务印书馆,2014年。李真副研究员核对了马若瑟《汉语札记》与词典中的部分例证,并未发现与马若瑟《汉语札记》中相同的例证,因此,李真副研究员认为马若瑟参与编译词典一事存疑。,却未必真正参与了词典的编译。

编号为Kin ms 2:2的汉拉词典外观尺寸最大,每张页宽25厘米,页长近37厘米,是按照汉字拉丁注音方案编排的汉拉词典。每页收入十个汉字,按照汉字注音字母排序编排汉字,使用时根据汉字读音检索,这样按注音检索的汉拉词典最突出的功能是可以解决日常生活中听到字音而不知字形字义的问题,这也是入华传教士编写的汉外词典中最常用的一种编排方式。这部汉拉词典页右侧全部手工割出层次,按照汉字注音的首字母和韵母字母顺序标出每个注音所在位置,就像南京和合本《圣经》右侧的翻页设计一样,在凹凸部分标有首字母。页面用黑色格子分出了十竖栏、四横行的布局,然而,每一页仅在第一行上书写,每页仅收十个词条,除汉字词目之外,释文中有汉字俗写体或者不同形式,偶尔也有用汉语解释汉字词目的句子,如“擦”的释文中有“用力揩拭”,“财”释为“金钱货贝之总名”,多数例证仍然是注音形式的例证。以汉字为词目编写汉拉词典,表明作者的汉语水平已经达到相当高的程度,才可以逐一解释汉字的意义并提供相应例证,通常编写这类汉拉词典,作者已经能够阅读中国辞书,借鉴中国辞书的释字和释义。这是考狄汉学书目记录的第一部稿抄本词典,只是考狄的记载有误,误把单页记为双页了,笔者核对词典的内容发现这部词典不是1854双页而是927页,因此总汉字数不是18 540而应为9 270个左右。

考狄书目记载这部词典可能是法国耶稣会传教士嘉类思(Louis du Gad, 1707—1786)①费赖之在《在华耶稣会士列传及书目》中对法国耶稣会士嘉类思的简介如下:“1707年2月26(或27)日生——1723年10月9日入会——1738年8月7日至华——1740年8月15日发愿——1786年3月25日殁于法国。”《在华耶稣会士列传及书目》,第811—820页。同书818页嘉类思著作中提到:“《汉文拉丁文字典》,斯德哥尔摩城所藏诸字典中有汉文拉丁文字典一部,共一千八百五十四页,凡一万八千五百四十字;附笺一,题云‘耶稣会道长某撰’,疑为留华法国传教会道长嘉类思。”(考狄《书目》,一六三五栏),因为使用的是考狄的书目信息,错误也同。所为,考狄对嘉类思是否为词典作者并不确定,也难以确定。从基督教史对嘉类思的记载来看,嘉类思的汉语水平较高,在华传教活动成就显著;从其事迹来看,他1723年入华,1752—1758年被任命为法国在华耶稣会会督。由于嘉类思是法国在华耶稣会会督,因此也存在由同一时期在华耶稣会士编写的词典敬献给嘉类思会督的可能。1762年嘉类思等耶稣会士在澳门被捕后辗转于澳门、果阿、里斯本等地坐牢,在此期间环境恶劣②《在华耶稣会士列传及书目》中的嘉类思传,相当篇幅记录了他在华传教的艰辛困难以及牢狱之灾的困苦。《欧洲所藏雍正乾隆朝天主教文献汇编》中提到乾隆朝时期,天主教屡遭查禁,“其中比较集中的时期有乾隆十一至十三年(1746—1748)、乾隆十九至二十年(1754—1755)、乾隆三十二至三十四年(1767—1769)以及影响最大的一次在乾隆四十九至五十年(1784—1785)”。(第13页)葡萄牙国王于1760年下令,宣布耶稣会和耶稣会传教士为非法,将其视为葡萄牙国王和海外殖民地国家的敌人与侵略者,澳门也必须执行没收耶稣会财产并逮捕耶稣会士的命令。嘉类思在华期间经历了雍正、乾隆朝时期相当严厉的禁教令,来华外国传教士在这一时期禁教潮中开始有被处以极刑的事件。然而,使在华耶稣会士处境更为艰难的是,被驱逐至澳门的在华耶稣会士自1760年又受到澳门当局的迫害。另参见吴志良、汤开建、金国平主编:《澳门编年史》,广州:广东省出版集团、广东人民出版社,2009年;吴旻、韩琦编校:《欧洲所藏雍正乾隆朝天主教文献汇编》,上海:上海人民出版社,2008年。。笔者推测,如果这部汉拉词典是嘉类思所为,嘉类思担任会督期间(1752—1758)、在1758年蒙难被监押各处之前是他最有可能抄写或者编写这部汉拉词典的时段。即使这部汉拉词典不是嘉类思所著,由仰慕他的法国耶稣会同伴编写献给法国在华耶稣会士的会督,那这部汉拉词典的编写时间应于嘉类思担任会督期间,即1752至1758年间。对于稿抄本汉外词典的研究,判断其编写年代是在不能确定作者情况下的另一种突破。

另一个可以佐证这部汉拉词典年代的词典文本证据是,现藏意大利罗马耶稣会档案馆的罗明坚(Michele Ruggieri, 1543—1607)、利玛窦(Matteo Ricci, 1552—1610)的葡汉词典以及另一部稿本汉葡词典③杨福绵和杨慧玲的研究是仅见的涉及耶稣会词典传统下的稿抄本词典的编写时间和主要特征的文章。见杨福绵著、吴小新译:《罗明坚和利玛窦的〈葡汉辞典〉》,魏若望编《葡汉辞典》,东方葡萄牙学会,2001;杨慧玲:《利玛窦与在华耶稣会汉外词典传统》,《北京行政学院学报》,2011年第6期;杨慧玲:《耶稣会档案馆藏汉葡辞典研究》,《国际汉学》第23辑,郑州:郑州大象出版社,2012年。,都已经基本证实了最初入华耶稣会士的稿抄本汉拉词典,都不是以汉字为词目编写的双语词典,而是混合汉语字、词、短语的表述。《利玛窦中国札记》中关于汉语语言的叙述,如果不计译者的翻译失真,也从另一个侧面证明了早期入华耶稣会士从西方语言文字观念出发,难以辨别汉语字词的情况。耶稣会士的词典传统中出现了以汉字为词目的汉拉双语词典,编写这样的词典对编写者的汉语水平要求更高,也反映了对汉语语言知识的理解逐渐深入。当时欧洲人在亚洲经商贸易的通用语言是葡萄牙文,这一部汉拉词典转而使用了学术法律界通用的拉丁文,而这是自十七世纪才开始出现的做法,这些历史背景佐证了这部耶稣会稿抄本的汉拉词典编写的时间晚于耶稣会档案馆藏的两部稿抄本汉葡词典和葡汉词典。

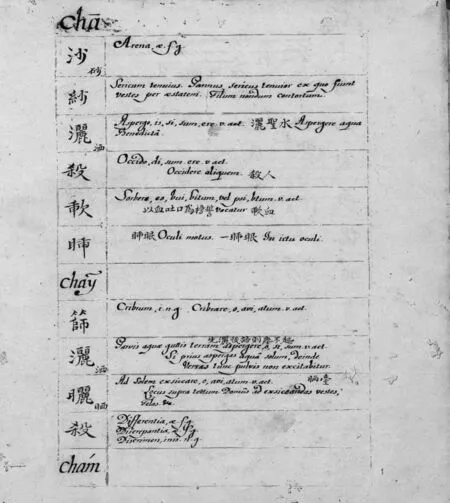

编号为Kin ms 4(见图1)的汉拉词典夹杂有葡萄牙语,页面宽24.5厘米,长约29厘米,汉拉词典有中文名“字音辨异”,是按汉字注音排序的汉外词典。这部汉拉词典的汉字注音方案以及其读音下辖的汉字排列,是颇为独特的编排类型。大英图书馆同名汉外稿本词典“字音辨异”(BL Add 6654),在内容和排序方面与瑞典这部汉拉词典并不相同。瑞典抄本非常完整而且字迹整齐,词典正文页面有黑色木刻格子,每页十竖栏五行,收入共约20个汉字词目,第一行是注音字母,第二、四行是汉字词目,第三、五行是拉丁文释义以及拉丁文例证,偶尔夹杂葡萄牙文,释义和例证都相当丰富。此外,词典正文后另有按拉丁字母排序的动物、植物、物产名对照表,附录部分多达110页。这部汉拉词典是相当珍贵且有学术价值的一部稿抄本词典。

图1 编号为Kin ms 4《字音辨异》

编号为Kin ms 7(见图2)的稿抄本汉拉词典按汉字注音排序,内容完整,页面宽22厘米,长31厘米,红色木刻格子共12行二竖栏。自进入17世纪,稿抄本汉拉词典渐成汉外词典的主流,汉拉词典的编排无外乎以汉字的部首为序或以汉字注音为序。汉字的拉丁注音方案始于罗明坚、利玛窦等早期入华耶稣会士,经过郭居静、金尼阁(Nicolas Trigault, 1577—1629)等人的改进,日趋成熟。然而,在使用中仍存在国别化的汉字注音方案。这一部汉拉词典的注音方案是国别化方案的一种,比较有特点的是在释文部分除了拉丁文外,也有汉语例词例句,这一点在同类稿抄本汉拉词典中却不常见,还收有如“赊——未交钱而取物”这样的汉语释义。据此判断,这部汉拉词典的质量较高。

图2 Kin ms 7汉拉词典

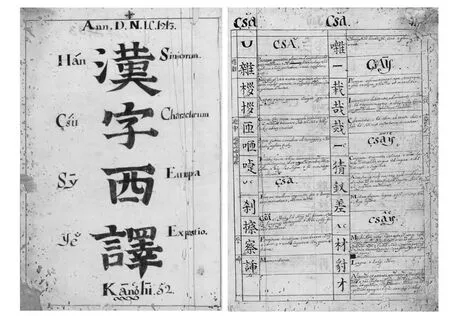

编号为Kin ms 6的《汉字西译》(见图3)标有抄写时间“康熙52年”,即公元1713年,这部稿抄本页面宽21厘米,长30厘米,与意大利罗马卡萨那丹撒档案馆(Biblioteca Casanatense Roma)藏的另一部同名同年《汉字西译》抄本,从注音到排序都不相同。这是按汉字注音排序编排的汉拉词典,也是叶尊孝两部汉拉词典中最受欢迎的一部。世界各地收藏数量最大的是不同版本的《汉字西译》抄本,瑞典藏的抄本与其他抄本不同之处在于,有一个满文字母和标了注音的附录。词典中除汉语和拉丁语外,还夹杂着西班牙语的对译词。这部稿抄本《汉字西译》丰富了《汉字西译》稿抄本词典谱系。

编号为Kin ms 2:1的是一部汉葡词典(见图4),页宽24厘米,页长37.5厘米,由瑞典约翰·埃里克·凌斯特罗姆(Johan Eric Ringström,1746—1820)抄写,①约翰·埃里克·凌斯特罗姆,瑞典汉学家。早年在瑞典乌普萨拉大学学习,后跟随一位法国军官到法国加入法国炮兵队,但他很快便放弃了军旅生活,投身语言学习,在巴黎师从德金(Joseph de Guignes,1721—1800)学习中文和日文。回国后担任瑞典内阁翻译长达四十年之久,在此期间他留下了一部名为《蒙学法》(Chinesisk Grammatica)的中文语法书(现编号为N.64a)、一部1813年抄写的拉汉词典(现编号为Kin ms 2:1)以及一部名为《中华帝国皇帝史》(Kinesiska rikets kejsare-historia,1827)的书籍和大量笔记手稿,现全部藏于瑞典国家图书馆。他曾在巴黎跟随德金学习汉语,这个抄本很可能是法国藏汉外稿本词典的副本之一,是较为常见的按汉字拉丁字母注音排序的汉外词典类型,释文内容较为简洁。

图3 Kin ms 6《汉字西译》(1713)

图4 Kin ms 2:1汉葡词典

小结

瑞典斯德哥尔摩国家图书馆藏的稿抄本汉外词典具有较为独特的价值。这批馆藏不像其他西欧图书馆档案馆的馆藏,陆续从不同来源收集到的稿抄本词典,因而收藏质量参差不齐。瑞典国家图书馆藏的稿抄本汉外词典来源相对单一并且几乎在同一时段进入收藏,这对稿抄本汉外词典的研究而言,是极为有利的突破口。当前稿抄本汉外词典研究的最大难题是,绝大多数的词典都是没有作者、不知时间的稿抄本,辨别词典编纂年代是研究的基本突破口。瑞典国家图书馆藏的这批稿抄本汉外词典除Kin ms 2:1是约翰·埃里克·凌斯特罗姆于1813年学习汉语时抄写外,其余稿抄本汉外词典都是罕见的单一来源的藏品。这批稿抄本汉外词典入藏时间大致在瑞典东印度公司首批来华1732年至瑞典前王后路易莎·乌尔丽卡将藏品转售给新国王的时间(1777期间)。

瑞典国家图书馆藏的稿抄本汉外词典另一独特的价值在于,虽然入华耶稣会士在汉语学习方面取得了非凡成就,然而,耶稣会的汉外词典传统却不为人所知。18世纪后期耶稣会曾遭迫害而被解散,因此耶稣会藏书被毁或流失情况相当严重。19世纪耶稣会重建,然而,16至18世纪末在华耶稣会士学习汉语而编写的稿抄本汉外词典几乎已不为人所知。

事实上,在华耶稣会士的词典学传统,从1583—1588年罗明坚、利玛窦在肇庆编写的稿本《葡华辞典》开始,随后又有利玛窦与郭居静等共同编写了汉葡词典,据费赖之《在华耶稣会士列传及书目》记载,众多在华耶稣会士都曾编写过汉外双语词典。20世纪后半叶,杨福绵首先对罗明坚、利玛窦的《葡华辞典》以及利玛窦等人编写的另一部遗失的汉葡词典进行了研究,杨慧玲继又研究了罗马耶稣会档案馆藏的另一部稿抄本汉葡词典,这些仅有的研究都集中在早期入华耶稣会士的词典以及词典传统方面。清中期之前,在华耶稣会士是在华各天主教会中人数最多、人才济济的重要修会,涌现了一批留名青史的杰出人物。罗明坚、利玛窦共同编写的葡汉辞典到利玛窦等人编写的汉葡辞典是耶稣会士双语词典学传统的奠基和快速发展阶段:早期耶稣会士创制了汉字罗马注音体系,将其应用在汉外双语词典中,实现了汉外双语词典的注音检索。此外,汉外双语词典的出现,标志着他们的汉语水平达到了一个新阶段。早期耶稣会士编写的汉外词典中收入了中西文化交流中产生的新词,以及从西方语言学观念对汉语的阐释。这些都是开创性的汉语研究以及当代汉外词典史的创新源头。16至18世纪手稿汉外词典是中国基督教史的副产品,是了解他们研习中国语言和文化的一个窗口。

然而,受耶稣会士编写的手稿汉外词典遗失以及文献缺失所限,目前学界尚不清楚17世纪中叶和后半叶耶稣会士编写的手稿汉外词典的藏地和情况。此次新发现的瑞典国家图书馆藏的稿抄本汉外词典有两种均有耶稣会士姓名标注,而且可以确定这些稿抄本汉外词典的时间在18世纪中叶,这是解答18世纪入华耶稣会士词典学传统的重要文献。有鉴于此,瑞典藏稿抄本汉外词典从文献学的价值上具有独特性,它们承载着在华耶稣会士的汉外词典学传统,将被载入中国的双语词典史册,同时也是反观中西文化交流史的一个窗口。

林小发与首部德文全译本《西游记》

林小发(Eva Lüdi Kong),瑞士人,生于1968年,始读苏黎世大学汉学系,先后任教于浙江大学外国语学院德国研究中心和中国美术学院中德艺术研究生院。

2016年10月,在第68届法兰克福书展上,德国雷克拉姆(Reclama)出版社首发德文版《西游记》(Die Reise in den Westen),这是首部完全未删减的德文全译本。《西游记》在欧美虽流传较早,但原有的德译本为缩略简写本,并未反映该书全貌。林小发翻译使用的中文原版是中华书局出版的《西游记》,这个版本以清代的《西游证道书》为底本。相对于更常见的明版本,这个版本经过了一些文笔润色,也删掉了一些描述性的诗歌。

林小发在华生活25年,倾十年心力完成该书翻译。为保证翻译质量,她专门攻读了浙江大学中国古代文学硕士学位,反复走访寺庙和道观以验证原作中诸多佛、道概念之本意,并在译本中加入相关译注,以便德语读者理解。

林小发认为推广中国文学,使中国文学“走出去”最重要的是选择对象国可以接受的方式,这就需要搭建桥梁的人,她希望自己做这样一个牵线搭桥之人。(WANG)