《文宗阁杂记》非汪中著作考

王培军

(上海大学 文学院,上海 200444)

《文宗阁杂记》非汪中著作考

王培军

(上海大学 文学院,上海 200444)

《文宗阁杂记》原署为汪中之作,收于《清代稿本百种汇刊》,后又收入今人整理编定的《新编汪中集》。今逐条检核全书的172条笔记,俱由《容斋随笔》、《四朝闻见录》、《六研斋笔记》等十一种书抄来,且无一字按语,故其并非学人的“著作”。又考《杂记》中所载诸条,又多与汪中的生平为学及持论矛盾不合,即使为读书笔记,亦不能出于汪中之手,所以断其为近代书贾所托名的伪书。

《文宗阁杂记》 稿本 汪中

(一)

《文宗阁杂记》一书,署汪中著,收入《清代稿本百种汇刊》,为子部第57种,台湾文海出版社1974年影印本。2005年,学者又据《汇刊》本点校,收入《新编汪中集》*汪中著,田汉云点校:《新编汪中集》,扬州:广陵书社,2005年,第267~346页。。《文宗阁杂记》的传世刊本,仅此二种。其书的来历,略见于书首的“筠厂题识”:“丁酉立春后三日,携遂新二弟同游西湖,便道春申,购得曹秋舫紫云砚。到杭,连日阴雨绵绵,闷坐定轩斋中,偶见此稿,读之,忘去阴雨与游杭之行矣。是夜定轩醉归,笑问定轩:‘兹书肯让否?’答曰:‘可。紫云可换耳。’紫云,余时不能忘;见此稿,可云刻不能忘矣。只得舍彼就此矣。筠厂自记于杭。”*见《文宗阁杂记》第213~214页(《清代稿本百种汇刊》本)。后文凡引《杂记》,皆据此本,不另注。按,《新编汪中集》本识读、点校之误,触目皆是,故不据。按,丁酉为光绪二十三年(1897),题识如可信,则此书的发现,是在晚清之际。据汪喜孙《容甫先生年谱》,汪中在乾隆五十五年(1790)庚戌,为毕沅等人所荐,主持镇江文宗阁《四库全书》的校勘工作,历时两载,*秦更年等辑《重印江都汪氏丛书》本。后凡引此《丛书》本,皆省作“汪氏丛书”;又凡引及《容甫先生年谱》,皆据此本,不另注。则其写成此书,亦必在此期间(1790~1792年)。故此书之成,与筠厂题识,相距已百年,而至1974年影印时,又过了近八十年,考虑到汪中著作本少,其手泽吉光片羽,皆为人所宝爱,则此书孤行于世,逃过人间诸劫,而越三甲子,犹复见于天下,不可不谓一大幸事。

《清代稿本百种汇刊》本又有题注一行:“文宗阁杂记三卷,清汪中撰,稿本,行书”;并附一提要云:“中字容甫,江都人,乾隆拔贡生,为文以汉魏为则,不取韩欧。陆芝跋此书云:‘(容甫)爱读书,无钱购置,尝入书肆,随读随能记之。’其勤奋如此。晚年校书于镇江之文宗阁,此编即纂其校书所得也。书分三卷,无卷目,大抵一事一条,经史诸子百家,无不涉及,随阅随记,不以类分。每事著其所出,论说则每参以当时事,是不惟可考古事,亦可知当时轶闻也。容甫所著《大戴礼记正误》、《春秋述议》、《述学》、诗文集等并已刊刻传世,此编则未获镂版,弥足珍贵。书中有缪艺风等诸家题记。”

后来学者论及《文宗阁杂记》,大抵皆据之,视为汪中的著作。*参徐德明:《清人学术笔记提要》,北京:学苑出版社,2004年,第93~95页。而据笔者考证,《杂记》实为一杂抄册子,并不是“著作”,亦非汪中之所撰。今为逐条查考,于其中的各条文字,皆检出出处,并与原书对勘,为质证如后。

(二)

《文宗阁杂记》共三卷,第一卷107条,第二卷52条,第三卷13条,合计共172条。考此172条笔记,无一不从他书抄来,而又无一字的发明。其所抄之书,共十一种,其目为:洪迈《容斋随笔》,邵晋涵辑《旧五代史》,陆游《入蜀记》,朱翌《猗觉寮杂记》,叶绍翁《四朝闻见录》,李日华《六研斋笔记》、《紫桃轩杂缀》,孙承泽《闲者轩帖考》,郭宗昌《金石史》,陆陇其《三鱼堂外集》,游艺《天经或问》。各条文字,间有节去若干字者,但在抄录之外,无只字按语,则是并无例外的。据此以观,其非学人的著述,可说是彰明较著,无庸多辩了。

为见出其书性质,兹据《文宗阁杂记》(后文径省作“《杂记》”,不另注),查检各条出处,而详注之,制为表格。所抄有删节者,或其他改异,并记为“附注”。各条小题,原稿本无,为《新编汪中集》所加,今即取为标目,不复更拟。又考证此事,与《四库全书》最有关系,所以取校之书,即据《四库全书》本。

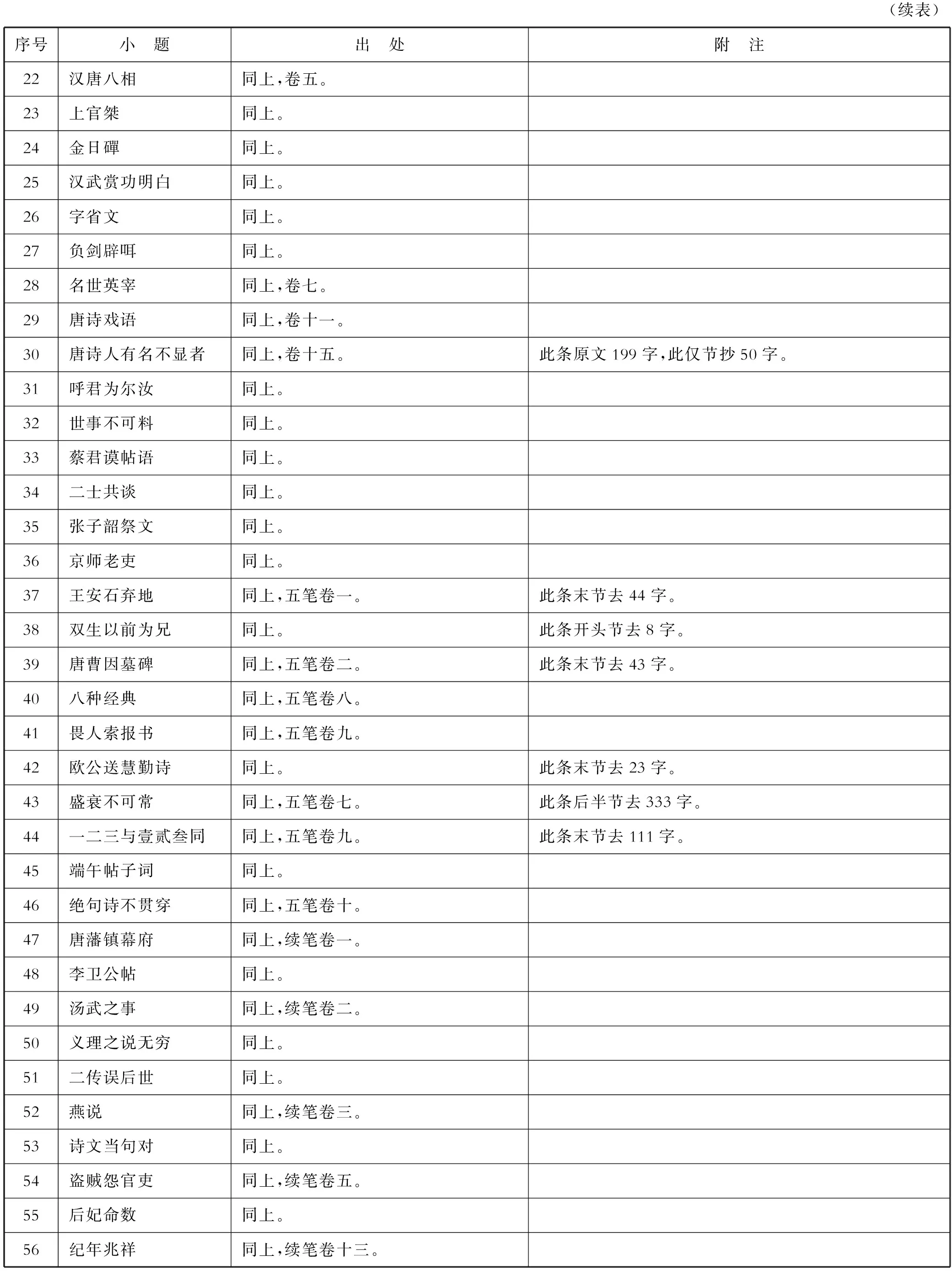

第一卷(107条):

序号小 题出 处附 注1陈抟明李日华《六研斋笔记》二笔卷四①。此条小题“陈抟”原有。《杂记》中除第二卷第1条及此条外,其他170条,皆无小题。2王重阳同上。3澄心同上。《新编汪中集》本误将此条与上条合为一条。此条小题为新拟。4白麟同上,三笔卷四。5八月端午宋洪迈《容斋随笔》卷一②。6罗处士志同上。7黄鲁直诗同上。8敕勒歌同上。此条“按古乐府”句前节去57字,末又节去41字。9白乐天新居诗同上。10白用杜句同上。11唐重牡丹同上,卷二。此条原360字,仅节抄38字,次序亦倒。12长歌之哀同上。13隔是同上。14李太白同上,卷三。15蔡君谟帖同上。此条后半节去92字。16张九龄作牛公碑同上。17十年为一秩同上,卷一。18李颀诗同上,卷四。19为文矜夸过实同上。20冉有问卫君同上,卷三。21贤父兄子弟同上。①②据《景印文渊阁四库全书》本,第867册,子部一七三,台北:台湾商务印书馆,1986年。后省作“四库全书本”。据《四库全书》本,第851册,子部一五七。

(续表)序号小 题出 处附 注22汉唐八相同上,卷五。23上官桀同上。24金日磾同上。25汉武赏功明白同上。26字省文同上。27负剑辟咡同上。28名世英宰同上,卷七。29唐诗戏语同上,卷十一。30唐诗人有名不显者同上,卷十五。此条原文199字,此仅节抄50字。31呼君为尔汝同上。32世事不可料同上。33蔡君谟帖语同上。34二士共谈同上。35张子韶祭文同上。36京师老吏同上。37王安石弃地同上,五笔卷一。此条末节去44字。38双生以前为兄同上。此条开头节去8字。39唐曹因墓碑同上,五笔卷二。此条末节去43字。40八种经典同上,五笔卷八。41畏人索报书同上,五笔卷九。42欧公送慧勤诗同上。此条末节去23字。43盛衰不可常同上,五笔卷七。此条后半节去333字。44一二三与壹贰叁同同上,五笔卷九。此条末节去111字。45端午帖子词同上。46绝句诗不贯穿同上,五笔卷十。47唐藩镇幕府同上,续笔卷一。48李卫公帖同上。49汤武之事同上,续笔卷二。50义理之说无穷同上。51二传误后世同上。52燕说同上,续笔卷三。53诗文当句对同上。54盗贼怨官吏同上,续笔卷五。55后妃命数同上。56纪年兆祥同上,续笔卷十三。

(续表)序号小 题出 处附 注57州县牌额同上,续笔卷十四。58刘蕡下第同上,续笔卷十六。此条开头节去97字,末又节去17字。59天生偶对同上,续笔卷十二。60文字润笔同上,续笔卷六。61冗滥除官同上,三笔卷七。62冯道王溥同上,三笔卷九。63周玄豹相同上。64朱崖迁客同上,三笔卷一。65唐昭宗恤录儒士同上,三笔卷七。此条后半节去221字。66五俗字同上,三笔卷十三。67瞬息须臾同上,三笔卷十四。68蔡君谟书碑同上,三笔卷十六。69梁壮元八十二岁同上,四笔卷十四。70二朱诗词同上,四笔卷十三。71窦叔向诗不存同上,四笔卷六。72用柰花事同上。73东坡作碑铭同上。此条节去3字。74西太一宫六言同上,四笔卷七。75文字书简谨日同上,四笔卷九。76吏部循资格同上,四笔卷十。77青莲居士同上。78金刚经四句偈同上,四笔卷十三。79四莲花之名同上。80黑法白法同上。81多心经偈同上。82天宫宝树同上。83白分黑分同上。84月双闰双同上。85逾缮那一由旬同上。86七级微尘同上。87鬼谷子书同上,四笔卷二。88李太白怖州佐同上,四笔卷三。89老杜寒山诗同上,四笔卷四。90具圆复诗同上,三笔卷十二。此条节去118字。91政和宫室同上,三笔卷十三。

(续表)序号小 题出 处附 注92赵德甫金石录同上,四笔卷五。93蓍龟卜筮同上,续笔卷八此条抄前241字,后段节去435字。94作诗旨意同上,五笔卷四。此条原文529字,节抄中间108字。95吴激小词同上,卷十三。96人君寿考同上,卷八。97亲王与从官往还同上,卷三。98容斋五笔序序为谢三宾撰,见明马元调刻本,《四库全书》本无此序。99冯道诗《旧五代史》卷一二六《冯道传》小字注①;又“送卢质”句,见同书卷九三《卢质传》。100冯道修夫子庙同上,卷一二六《冯道传》小字注。101杨凝式题壁同上,卷一百二十八《杨凝式传》小字注。102康澄论政见《旧五代史》卷四十三《唐明宗本纪》。103李涛纳命同上,卷九十八《张彦泽传》小字注。104桑维翰责张彦泽同上,卷八十九《桑维翰传》小字注引《五代史补》。《五代史补》为陶岳撰,收入《四库全书》。105契丹册立晋王文同上,卷七十五《晋高祖本纪》。106壶关谶书同上。又按语一节,见卷八十《晋高祖本纪》小字注引《五代史阙文》。《五代史阙文》为王禹偁撰,亦收入《四库全书》。107唐末谶语同上,卷一百《汉高祖本纪》小字注引《五代史补》。①据《四库全书》本,第277~278册,史部三五~三六。

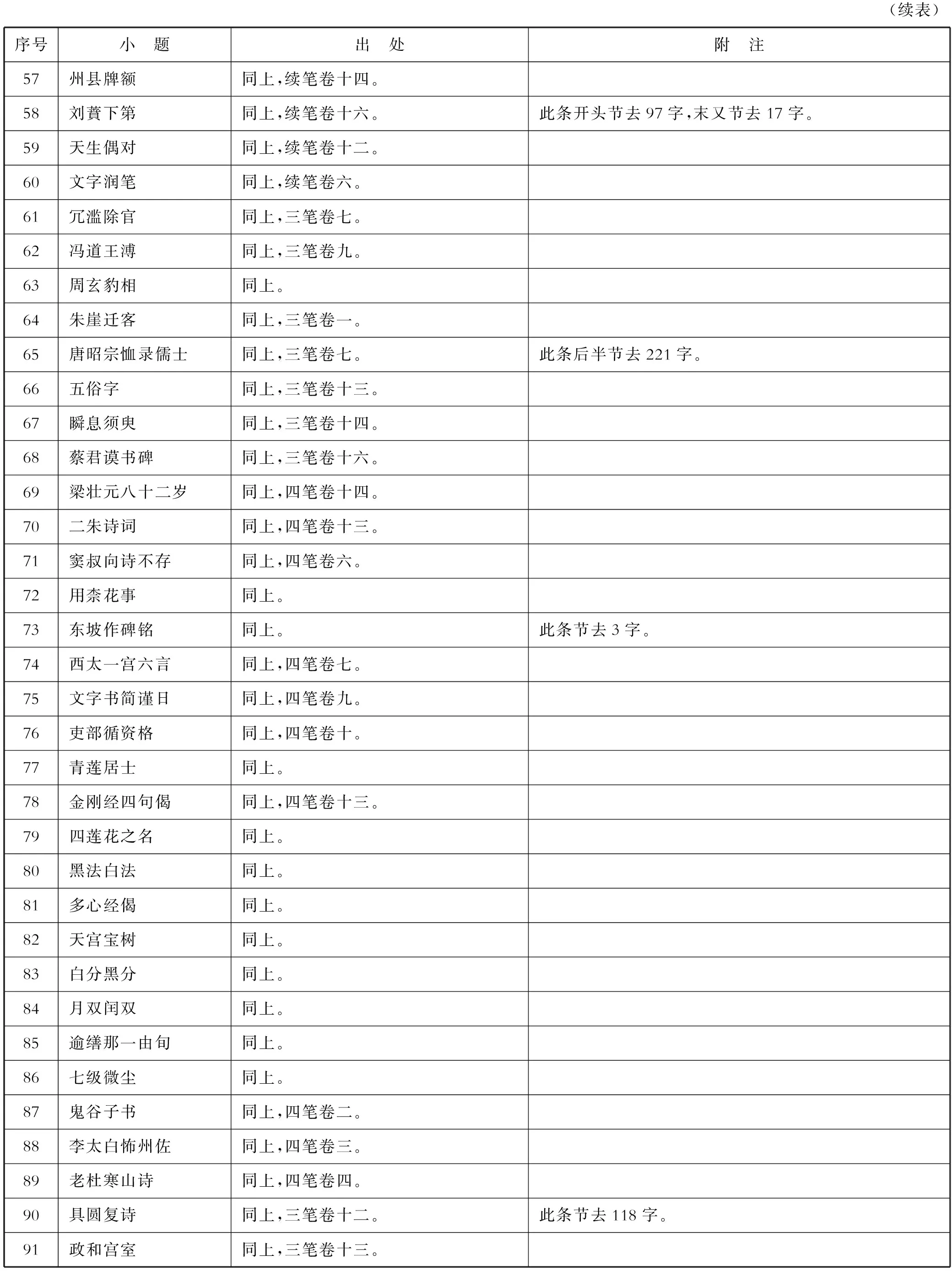

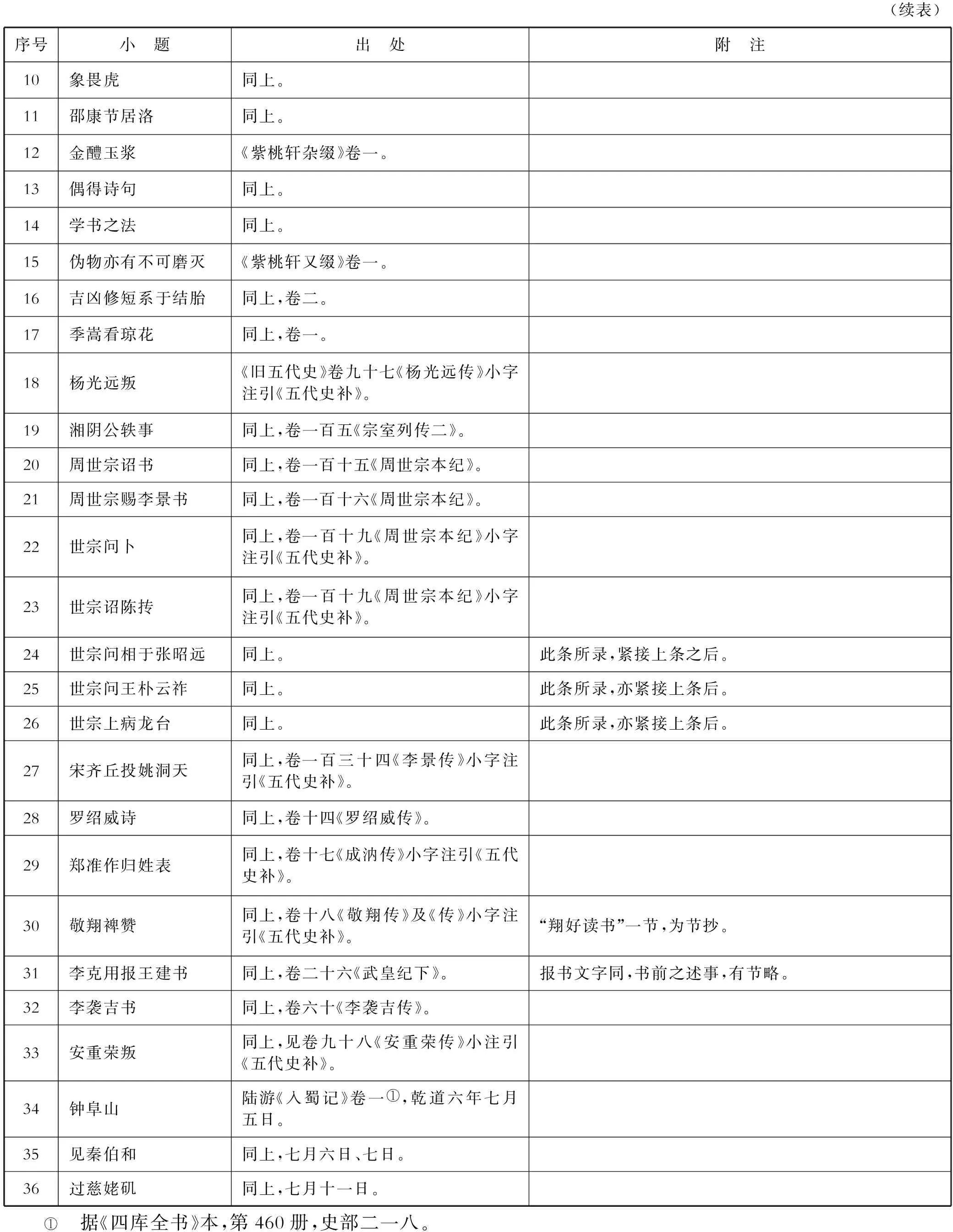

第二卷(续编卷上,52条):

序号小 题出 处附 注1赵师渊李日华《六研斋笔记》二笔卷二。此条小题原有。2唐人极重润笔同上。3老君五千文李日华《紫桃轩杂缀》卷二①。《紫桃轩杂缀》、《又缀》,皆未收入《四库全书》。4名迹真伪难定同上。5议论与实诣同上。6散卓笔同上。7禅智寺侧之井《紫桃轩又缀》卷三。8尸素之畜同上,卷一。9裴勋呼父为郎同上。此条节去一句。①据《四库全书存目丛书》本,子部第108册,济南:齐鲁书社,1995年。《紫桃轩又缀》同。

(续表)序号小 题出 处附 注10象畏虎同上。11邵康节居洛同上。12金醴玉浆《紫桃轩杂缀》卷一。13偶得诗句同上。14学书之法同上。15伪物亦有不可磨灭《紫桃轩又缀》卷一。16吉凶修短系于结胎同上,卷二。17季嵩看琼花同上,卷一。18杨光远叛《旧五代史》卷九十七《杨光远传》小字注引《五代史补》。19湘阴公轶事同上,卷一百五《宗室列传二》。20周世宗诏书同上,卷一百十五《周世宗本纪》。21周世宗赐李景书同上,卷一百十六《周世宗本纪》。22世宗问卜同上,卷一百十九《周世宗本纪》小字注引《五代史补》。23世宗诏陈抟同上,卷一百十九《周世宗本纪》小字注引《五代史补》。24世宗问相于张昭远同上。此条所录,紧接上条之后。25世宗问王朴云祚同上。此条所录,亦紧接上条后。26世宗上病龙台同上。此条所录,亦紧接上条后。27宋齐丘投姚洞天同上,卷一百三十四《李景传》小字注引《五代史补》。28罗绍威诗同上,卷十四《罗绍威传》。29郑准作归姓表同上,卷十七《成汭传》小字注引《五代史补》。30敬翔裨赞同上,卷十八《敬翔传》及《传》小字注引《五代史补》。“翔好读书”一节,为节抄。31李克用报王建书同上,卷二十六《武皇纪下》。报书文字同,书前之述事,有节略。32李袭吉书同上,卷六十《李袭吉传》。33安重荣叛同上,见卷九十八《安重荣传》小注引《五代史补》。34钟阜山陆游《入蜀记》卷一①,乾道六年七月五日。35见秦伯和同上,七月六日、七日。36过慈姥矶同上,七月十一日。①据《四库全书》本,第460册,史部二一八。

(续表)序号小 题出 处附 注37长年三老同上,卷三、九月四日。此条为节抄。

(续表)序号小 题出 处附 注38招头王百一同上,卷四、九月二十八日。39峡州印文用字同上,卷四、十月六日。40唐人重端砚宋朱翌《猗觉寮杂记》卷上①。41玉汝为名同上。42竹根稚子同上。43美丈夫比花同上。44蘸甲同上。45文章之功同上。46韩笔之妙同上。47房融诗同上。48体物命意功夫同上。49禊帖孙承泽《闲者轩帖考》“禊帖”条②。此书入“四库存目”。50周岐阳石古文明郭宗昌《金石史》卷一③。51恃法不如恃德陆陇其《三鱼堂外集》卷二《殿试策(庚戌科)》④。“议教”前,脱“议法不如”四字。52吉凶与祸福游艺《天经或问》前集卷四⑤。①②③④⑤据《四库全书》本,第850册,子部一五六。据《四库全书存目丛书》,史部,第278册,济南:齐鲁书社,1996年。据《四库全书》本,第683册,史部四四一。据《四库全书》本,第1325册,集部二六四。据《四库全书》本,第793册,子部九九。

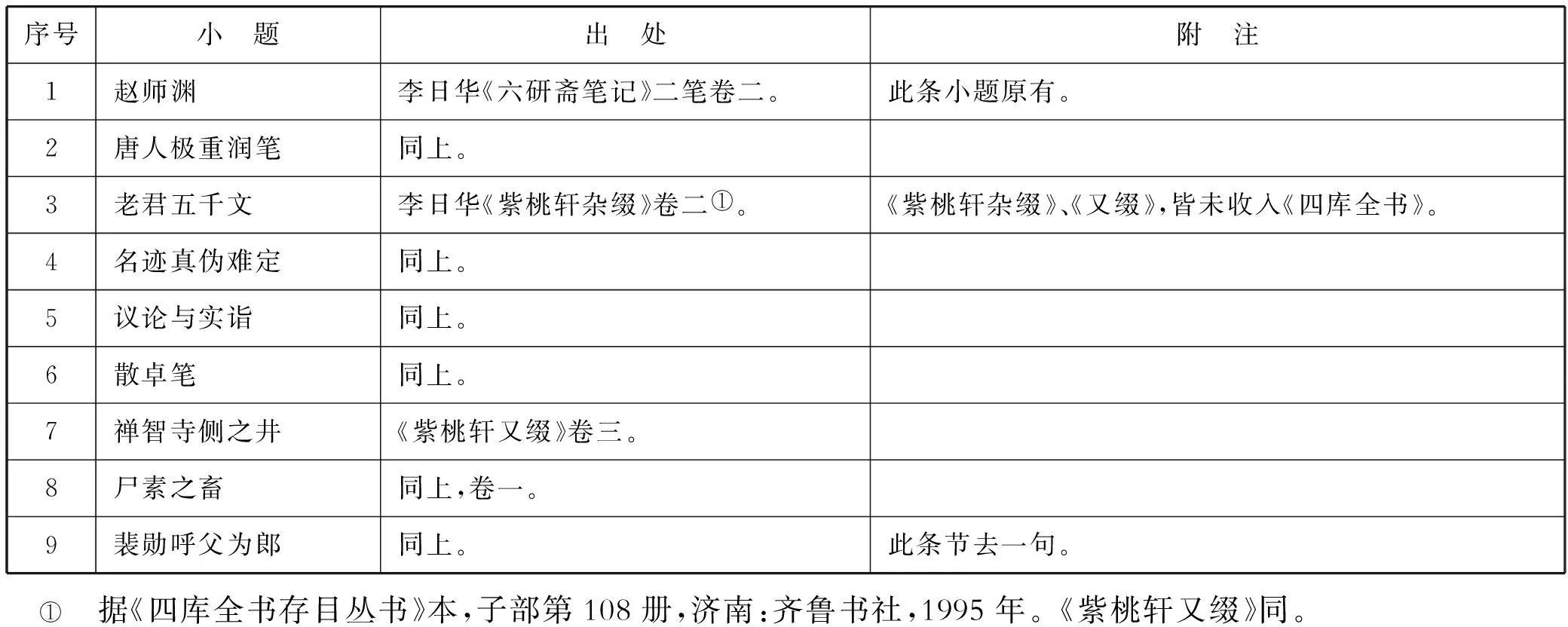

第三卷(续编卷下,13条):

序号小 题出 处附 注1汉韩明府叔节修孔庙礼器碑郭宗昌《金石史》卷一。2汉景君铭同上。3汉曹景完碑同上。4吴天发碑同上。5魏受禅碑同上。6后魏鲁郡太守张君颂同上。7唐道因禅师碑同上,卷二。8唐王清源忠嗣碑同上。9唐景龙观钟铭同上。10唐柳尚书公绰武侯祠碑同上。11唐圭峰禅师碑同上。12庆元党见宋叶绍翁《四朝闻见录》卷四①。13阅古南园同上,卷五。①据《四库全书》本,第1039册,子部三四五。

(三)

据上表,《杂记》之非“著作”,可云昭然明白、无待分说了。而《杂记》之非汪中手稿,亦试证之。

汪中的生平著述,《述学》、《汪容甫遗诗》外,不过六七种,多有刻本行世*据《汪氏丛书》,凡6种,为:《广陵通典》、《大戴礼记正误》、《经义知新记》、《春秋列国官名异同考》、《国语校文》、《旧学蓄疑》。此外又有《策略謏闻》一种,当时有刻本,今存陈寿祺抄本。;其佚而不存、著而未成及所辑之书,亦有若干种,可见其子喜孙所撰《容甫先生年谱》、《汪氏学行记》*二书在《汪氏丛书》中。参秦更年《重印江都汪氏丛书序》。。民国十四年(1925),陈乃乾、秦更年等学者,又蒐讨汪氏父子两代的著作,刊为《重印江都汪氏丛书》*陈乃乾《重印江都汪氏丛书目录序》:“右江都汪氏父子所著书,都十有三种,盖取汪氏家刻及各丛书本,彙集刊传者也。吾友尹硕公(炎武)、秦曼青(更年)服膺汪氏之学,倡为此议,……醵赀以畀手民。”。此外,顾颉刚在1916年撰《清代著述考》,也于汪中所著之书,略有所考述*顾颉刚著:《清代著述考》第一册,北京:中华书局,2011年,第252~255页。。凡此,皆未见语及《杂记》,是此书之出,羌无来历。

《杂记》第一卷的陆芝跋,末署时间为“嘉庆二十三年(1818)戊寅岁仲冬月”,距汪中之卒(汪卒于1794年),已历二纪,而汪中之子喜孙,此时已三十三岁,且在前此十一年即嘉庆十二年(1807)中举,不但能读父书,又多方搜辑过其父的遗篇残简,不遗余力,若世间真有此书,喜孙自必百计访之,纵不能访获,亦决不致略无知闻。就算喜孙本人不知,喜孙之友朋交游及父执,岂并皆耳目闭塞、无一知之者?喜孙于道光十八年(1838)在杭州举行纪念汪中之祭,邀包世臣作《梁园大招图》*王翼凤《舍是集》卷七《为孟慈农部题〈梁园大招图〉》题下小注云:“江都儒林汪容甫先生没于西湖梁氏葛岭园,道光戊戌中秋,哲嗣孟慈在杭集先生旧游,设位饋食,绘图者,为安吴包慎伯先生。”(《清代诗文集汇编》第610册,上海:上海古籍出版社,2010年,第570页),其事在当日学林可谓大事声张,并世学人知之者众。所以,退一步说,就算喜孙及其父子的友朋于天壤之间尚存《杂记》,并略不之知,而为此书作跋的“陆芝”,既能于汪中生卒年,言之而无差(详下引),则其于当代学人,必不致太隔膜;如此,则喜孙竭力访求父书之事,其人亦不应无所风闻。而其跋云:“江都汪容甫先生,负经济才,在浙著书甚富。文以汉魏为则。平生最钦佩顾炎武。孝行闻于乡里。家贫,有高节,爱读书,无钱购置,尝入书肆,随读随能记之。乾隆九年生,五十九年卒。嘉庆二十三年戊寅岁仲冬月,平泉陆芝拜撰。”*见《文宗阁杂记》第1、137~138页。此跋凡百字,细玩之,语气之间,意似此书不足珍,得书的经过,亦遂漠然置之,而无一语之及。此真大出乎常情之外。而较诸当时之学人,皆珍视汪氏之书,尤为不可解之事也。不宁唯是,据陆芝、筠厂等的题识,推测其时其事,则《杂记》一书,应经数人递藏,而检视全书,从首至尾,无一图书印记。无图书印记,则藏者之名号、生平,亦无由索考。此真所谓“羚羊挂角,香象渡河”,扫尘灭迹,揆之藏书家的通例,亦决不如是。

《杂记》的第二卷题识者为缪荃孙,其语云:“己亥冬仲,筠盦大兄出视大儒手著,读之,所为名无虚有耳。后世慧眼者定应珍重视之。江阴缪荃孙拜题于钟山讲舍。”*见《文宗阁杂记》第1、137~138页。按,据“筠盦大兄”云云,知筠厂为伯氏,而筠厂题识又云“遂新二弟”,则前后之间,文字亦相扣合,而检《艺风老人日记》,则荃孙相与过从之人,并无一人号筠厂,亦并无一人名(或字)遂新者。己亥为光绪二十五年(1899),冬仲为十一月,此年此月的《艺风日记》,亦并无一语及于此事、此书,亦并无一字及于汪容甫。简言之,在通部《艺风日记》中,竟渺无此事的影子。

又《杂记》中字为行书,被目为稿本,收入《稿本汇刊》,而取今存之汪中手札*罗振玉辑《昭代经师手简》,收汪中手札一通,行书。又傅增湘藏《汪容甫先生手札》,亦收七通,笔者未见。,以比观之,字迹又大弗类。据《容甫先生年谱》乾隆五十二年(1787)云:“是时先君已病偏废,故行间斜上,不复如盛年所书。”《年谱》乾隆五十八年(1793)四月复引汪中《与谢墉书》云:“某衰病日增,近则右手不仁,已成偏中之势。”《杂记》之字,若出汪中之手,则必在1790~1792年间,其字虽大抵行草,而行间殊整,略无夭斜。是从字迹书法论之,又不合如是。

凡此种种,借汪中之语,真可云使人“群疑满腹”(《致刘端临书》),无以为解。而尤足证《杂记》必不出汪中手者,则是在开卷书名之下,赫然有“江都汪中容甫著”七字。七字的笔迹,与正文无二致,正文若为汪中稿,则此所署七字,亦必出汪中之手。如所周知,汪中为有清一代最通博的学人之一,何为“著作”,何为“抄纂”,岂能不知分别?又岂至于“以抄书为著作”,杜撰不经?所以以汪中的为人,若抄此三卷稿,必不署此七字;若署此七字,则此三卷稿,亦必为其读书心得,而非杂抄前人之书。而据前之表,《杂记》又确为“抄书”无疑,换言之,亦即《杂记》作者确为“以抄书为著作”,则此与汪中的为人为学,方圆凿枘,格不相入。职是之故,《杂记》的作者,就决不能是汪中。

(四)

《杂记》既非“著作”,又非汪中稿本,已如前述,本文至此,似也可无事再辩、了结此案了。但细思之,另有一种可能,即:《杂记》或本为汪中笔记,本无“汪中著”字样,他人见之而过录,又误为汪中著作,复又加“江都汪中容甫著”七字,与汪中本人固无干也。此种情形,可能性固极小,但亦试为讨论之。

一般而言,凡名家之抄本,多有题跋,以记其缘起。如陈寿祺抄本《策略闻》(亦汪中著作),其原书为乾隆三十三年(1768)刻本,乾隆五十一年(1786),为十五岁的陈寿祺所见,乃手抄一本,加题识云:“是编虽仅三十篇,而叙事简当,笔力矫拔。……因就季兄处借录之。录竟,识其大概如此。丙午嘉平望日,左海识。”*见《新编汪中集》,第227页。束发之年的陈寿祺,已知汪中的盛名(其时汪中尚在,年四十三,名已如此),手抄其书,则其人身后的遗书手泽,必更为学人所珍视。《杂记》若真为人过录本,准之常例,必有跋以识之。此三卷书,于来历无一语之及,必非他人所录。此其可疑者一。

汪中的读书札记,确为其撰作的,今有两种,一为《旧学蓄疑》,一为《经义知新记》。此二种皆有按语。《知新记》为读经书札记,一卷,其中用“按”37次、“案”1次、“今按”2次,又用“中按”14次、“中谓”3次、“又按”2次。*据《汪氏丛书》本。《蓄疑》为读子史及杂书札记,一卷,其中用“按”15次、“案”6次,又用“中按”2次、“中读”1次,又“今检”1次、“据此”2次;此外又记备考之语,如“记查《文选注·景福殿赋》”,“记入《唐韵正》‘牙’字下”,“记考《一切经音义》”,“记查《周易大义》”*据《汪氏丛书》本。,等等。凡此,皆《杂记》之所无。此其可疑者二。

据所抄之书言,《杂记》第一卷107条,独于《容斋随笔》连篇累牍抄93条,占整卷书的87%。其余14条中4条出《六研斋笔记》,9条出《旧五代史》。通一卷书所抄,不过三书。这实在是孤陋的。此其可疑者三。

又通计《杂记》三卷所抄之书,类别为:子部杂家3种、存目1种,小说家1种,天文算法1种;史部正史1种,传记1种,目录1种,存目1种;集部别集1种。此与汪中的为学兴趣,亦大不符。此其可疑者四。

《杂记》既无一按语,则其抄此三卷乱杂文字,目的安在?为消磨光阴乎,抑备忘乎?若云前者,以汪氏治学之精勤,惜时惜力,必不为之;若云后者,则皆习见之书,易得之本,以汪氏记诵之广博,又安用此为?汪中《与朱武曹书》云:“曾子有言:‘往而不返者,年也。’”又云:“《传》曰:‘民生在勤,勤则不匮。’《荀卿子》曰:‘锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。’盛年不再,日力可惜,愿足下之循序而持久尔。”*见李金松校笺:《述学校笺》,北京:中华书局,2014年,第760、761页。朱武曹指朱彬。其于友朋之间,既为此“劝学语”,其在于己,又岂至枉抛精力?在《与秦丈西岩书》中,汪中又自述云:“某……有志于古人立言之道,盖挫折既多,名心转炽,不欲使此身为速朽之物也。”*见《容甫先生年谱》乾隆三十三年引。《年谱》乾隆三十六年又引郑虎文《与朱学使筠书》云:“汪生盖笃学,薄浮名而期不朽者也。”此真“心事毕见”。亦以此故,他于“近日声名颇胜于昔”(《致刘端临书》四),便颇为在意了。又刘台拱《容甫先生遗诗题辞》云:“(容甫)早岁喜为诗,三十以后绝不复作,旧稿多散失。”*见《容甫先生遗诗》卷首(《汪氏丛书》本)。此语亦凿然可信。汪中《上竹君先生书》:“《寻珊竹公墓诗》一卷呈上,中久不亲丹椠,数年不复作诗。”*见李金松校笺:《述学校笺》,第734页。又《题机声灯影图》题下小注云:“中年多病,久不作诗。比至居忧,此事遂绝。某出此卷索题,有伤其事,聊作数章,以当一哭。孤子汪中记。乾隆五十三年十二月。”*见汪中:《容甫先生遗诗》卷五,《汪氏丛书》本。所云“某出此卷”,指洪亮吉。汪中不喜洪,其《致刘端临书》五云:“阳湖有洪礼吉者,妄人也,倘得交于足下,幸勿为其所欺可耳。”(《新编汪中集》,第438页)礼吉,洪亮吉初名。又《容甫先生年谱》乾隆五十一年云:“先君于乡前辈称之不置口,虽所学不同,持论不必尽合,固未尝如洪编修亮吉所述,诋鱼门、子田为不通也。”在在可以印证。如此之人,专力治经之后,连作诗都已废弃,何有意兴抄此?并且,汪中为家计所迫,亦绝无此多暇。友人刘台拱劝其勒定文字,汪中自叹云:“所谕纠集文字,中亦素有此心,然中之志,乃在《述学》一书,文艺又其末也。苦不得人抄写,闷闷。”*见《新编汪中集》,第436页。自己的文字,尚无力请人代抄,又怎肯枉抛日力,抄此无用杂书?此其可疑者五。

(五)

不过,以上俱从“书外”推说,或不能最终作数;而从《杂记》“书内”观之,则所抄各条,多肤浅之语,与汪中的生平学术,了不相涉;或底下之书,又与汪中的持说,大相乖迕。不一而足。此尤为可怪者也。以下逐条摘举,为疏证之。

其一,《杂记》第一卷抄《容斋随笔》“字省文”条云:

今人作字省文,以“禮”为“礼”,以“處”为“処”,以“與”为“与”。凡章奏及程文书册之类不敢用,然其实皆《说文》本字也。许叔重释“礼”字云:“古文。”“処”字云:“止,得几而止。或从處。”“与”字云:“赐予也。与、與同。”然则当以省文者为正。*见《文宗阁杂记》,第20页。按此条在《容斋随笔》卷五。

按,此三字,见于《说文解字》,在中年的汪中,已早为常识,无须从他书稗贩。《说文解字》在宋代的学者,并不人人尽读,洪书所以记之;而在汪中的时代,《说文》是学者的必读书,汪中本人,更是此书的专家;《容甫先生年谱》乾隆五十六年云:“先君亦治《说文》,著《说文求端》,未成。先君撰《玎文正》驳《说文解字》。段先生注《说文》用此说。”《年谱》又引谢墉与汪中书云:“数年来有校订《说文》之役,前曾以数字问难于抱经,尚未有以开我。足下卓识过人,幸有以示之。”汪中为答谢墉之疑,乃作《释童》一篇,收入《述学》。*亦见《年谱》乾隆五十六年。《释童》见《述学校笺》第116~117页,末云:“此篇答举主谢侍郎作。”

不仅于此,汪中对于《尔雅》之书,亦下过大功夫。汪喜孙《先君家传(集语)》云:“其治《尔雅》之学,有《尔雅》校本,较邵学士《正义》多四十三条,郝兰皋《尔雅义疏》采之。”*汪喜孙著:《孤儿编》卷二,《汪氏丛书》本。参观《先君学行记》:“先君校《尔雅》郭注跋云云,谨按:此跋为先君初校时所题,后更出入群籍,引据经注异文,以志古本同异,所校多出邵《疏》之外者凡四十三条,且有邵《疏》本譌文脱字,藉以諟正者。具藳在邵《疏》后一年,迨后邵书行,先君遂尽弃其学。”(《孤儿编》卷二)《先君学行记》云:“治小学,于形声、假借,考辨最深,详《尔雅》校本及《知新记》。”*见《孤儿编》卷二(《汪氏丛书》本)。又其《经义知新记》中,亦“多古字古义”*见《容甫先生年谱》“乾隆三十八年”。。此外,汪中又拟撰《小学》,“依《尔雅》篇目,分别部居”*见《容甫先生年谱》“乾隆四十一年”。。卢文弨《抱经堂文集》卷十九《答汪容甫中书》云:“闻近著《小学》,一本古训,补《苍》之亡,作《雅》之翼,拭目以期蚤睹也。”*卢文弨著,王文锦点校:《抱经堂文集》,北京:中华书局,1990年,第269页。凡此,皆可见其功力。汪中之能识难字,即在乾嘉学者中,也是极特出的。有一件事,可以替他说明。钱大昕《潜研堂文集》卷三十三《答孙渊如书》云:“仆前跋《杨大眼造像记》,未详‘’字,足下谓‘震’即‘振旅’之异文,敬闻命矣。顷见江都汪容甫,亦如足下之言。即当刊正,以志不忘。”*钱大昕著,吕友仁校点:《潜研堂集》上册,上海:上海古籍出版社,2009年,第602页。又卢文弨《答钱辛楣詹事书》云:“《杨大眼造像记》中‘’字,江都汪容甫以为即‘旅’字,以字形审之,良然。”*见《抱经堂文集》卷十九,第265页。据《杨大眼造像记》拓本,“”当为“”,《抱经堂文集》刻本亦误。卢、钱皆不识的字,汪中能识;《容斋随笔》的这一条,又抄它做甚?

其二,《杂记》又抄《容斋随笔》“负剑辟咡”条云:

《曲礼》记童子事曰:“负剑辟咡诏之。”郑氏注云:“负,谓置之于背;剑,谓挟之于旁。辟咡诏之,谓倾头与语。口旁曰咡。”欧阳公作其父《泷冈阡表》云:“回顾乳者剑汝而立于旁。”正用此义。今庐陵石刻存,衢州所刊《六一集》,已得其真,或者不晓,遂易“剑”为“抱”,可叹也。*见《文宗阁杂记》,第21页。

按,汪中于《三礼》之学,功夫亦深,《曲礼》此语及郑注,自烂熟于心,亦无劳摘录。《容甫先生年谱》乾隆四十一年云:“是卷于《尚书》、《毛诗》、《三礼》、……多所发明。”又乾隆四十四年云:“是时所录,于《礼记》、《说文》多所发明。”汪中廿五岁自述云:“某始时止习辞章之学,数年以来,略见涯涘。《三礼》、《毛诗》,以次研贯。”*见《容甫先生年谱》乾隆三十三年引汪中《与秦西岩书》。乾隆四十四年(1779),汪中为三十六岁,即从二十五岁算起,其于读《三礼》,亦已历十年,其功力为如何,可以想见。包世臣《艺舟双楫》卷三《书述学六卷后》记其事云:“世人皆称容甫过目成诵,而使酒不守绳尺。贵生母,容甫亲妹也,尝语予曰:‘先兄每日出谋口食,夜则炳烛读《三礼》四十行,四十遍乃熟。’”*包世臣著,李星点校:《包世臣全集·中衢一勺、艺舟双楫》,合肥:黄山书社,1993年,第314~315页。包世臣之意,固是为了贬低汪中,但说他在少时,用功读《三礼》,则当是可信的。又汪喜孙《先君学行记》云:“先君精研《三礼》,游歙,主汪梧凤家,得见戴君未见之书,私淑戴君绪论,所学益进。钱少詹事赠先君楹帖有云:‘学古通周礼。’卢学士《抱经堂集·书仪礼后》云:‘容甫语余,尝见宋本《仪礼》郑氏注与今本异同,予因假其传录者以归,实与贾疏先后次序不同,当是贾氏未疏之前所传本不一。’又与先君书云:‘承示《仪礼》逸注,惜相隔百里而遥,不能朝夕见,以策我之颓堕。’是与卢学士讲《三礼》之学一也。王侍郎尝述其少时,见先君与李先生惇论明堂制度,议论不相下;是与李先生讲《三礼》之学二也。与程先生书云:‘《明堂通释》,亦著成书一卷。’据此,知《明堂通释》别为一书,后乃附《述学》。尝与友人述《通艺录》‘九谷’、‘沟洫’诸篇及当阿等制,缕析其所学,深入细微,手画口述,神采飞逸,喜孙尝闻诸父友云。又先君尝致书刘先生云:‘去年交程举人瑶田与金殿撰,于戴君之学,可云具体。’谨按,先君校《丧服传》多用戴、金二君说。刘先生亦治《三礼》,先君辨贞女引其说,又与先生书尝论‘壹戎殷’之义。是与程先生、刘先生及金君讲《三礼》之学也。”*见《孤儿编》卷二(《汪氏丛书》本)。其与时人切磋《三礼》,可见一斑。在《经义知新记》中,又有训解《曲礼》的四、五条。功力如此,又何用借途宋人杂书,来记《曲礼》的“剑”字?

其三,《杂记》中尤为乖迕的,则是从《三鱼堂外集》抄的“道学家言”:

使唐虞三代不能先正人心,则其法之弊,亦与后世等耳。法宽而弊可生于宽之中,法严而弊即伏于严之内。法无定,而人得因其无定者以为奸;法有定,而人即因其有定者以滋弊。虽有圣人,岂能善其后哉。然则治天下之道,从可知矣。未有法不立而能治者也,未有人心不正而能行法者也。是故恃法不如恃徳,议法不如议教,徳教立则人心正,人心正则法无不行矣。*见《文宗阁杂记》,第207页。“议法不如”四字原脱,据《四库全书》本补。

其四,及从游艺《天经或问》所抄的:

夫吉凶则致祸福,而不可以祸福即吉凶也。如其顺理心安,则福固吉,祸亦吉也。理不顺,心不安,则为祸固凶,福亦凶也。盖祸福不能自免,而理则至定,此心所以顺之也。*见《文宗阁杂记》,第207~208页。

按此二节,并属道学家的“席上腐谈”。陆陇其之为学,是汪中所不喜的,《三鱼堂外集》的这一节,亦是儒者常言;《或问》之语,则不过《孟子》所云:“莫非命也,顺受其正。……尽其道而死者,正命也。”*见《孟子·尽心上》。朱熹《孟子集注》:“人物之生,吉凶祸福,皆天所命。然惟莫之致而至者,乃为正命。故君子修身以俟之,所以顺受乎此也。”(上海:上海古籍出版社,1987年,第101页)参观《朱子语类》卷六十:“若出门吉凶祸福皆不可知,但有正不正。自家只顺受他正底,自家身分无过,恁地死了,便是正命。若立岩墙之下,与桎梏而死,便不是正命。”(王星贤点校,北京:中华书局,1986年,第1429页)或张载《西铭》:“富贵福泽,将以厚吾之生也;贫贱忧戚,庸玉汝于成也?存,吾顺事;没,吾宁也。”*张载著,章锡琛点校:《张载集》,北京:中华书局,1978年,第62~63页。按,《西铭》之文,本载吕祖谦《皇朝文鉴》卷七十三,在今本《正蒙》中,为《乾称篇》之部分。此在汪中,气味都是不相近的。《或问》在《四库全书》,为天文算法类书,汪中于天算之学,本是有兴趣的*汪中《致刘端临书》五:“又《九章算术》,亦乞一本。”(《新编汪中集》,第438页)又江藩《国朝汉学师承记》卷七《汪中》:“藩弱冠时,即与君定交,日相过从。尝谓藩曰:‘予于学无所不窥,而独不能明《九章》之术。近日患怔忡,一构思则君火动,而头目晕眩矣。子年富力强,何不为此绝学?’以梅氏书见赠。藩知志位布策,皆君之教也。”(钟哲点校,北京:中华书局,1983年,第114页),而《或问》一书,却并非天算,而是:“是书凡前后二集。后集多支离汗漫之谈;此集于天道之运行,皆设为问答,一一推其所以然,颇有理致。”*永瑢等著:《四库全书简明目录》卷十一,上海:古典文学出版社,1957年,第407页。对于此等书,据汪中的为人,是必无兴趣的。

汪中的为学,为实证之学,他讨厌道学家,也是出了名的。*江藩著:《国朝汉学师承记》卷七《汪中》:“君性情伉直,不信释老、阴阳、神怪之说,又不喜宋儒性命之学,朱子之外,有举其名者,必痛诋之。”(中华书局本,第113页)其厌薄讲学家,所发表的议论,今见于文字的,犹在在而有;其《讲学释义》云:“孔子适宋,与弟子习礼大树下;鲁诸儒讲《礼·乡饮》、《大射》于孔子冢,皆讲学也。礼乐不可斯须去身,故孔子忧学之不讲。后世群居终日,高谈性命,而谓之讲学,吾未之前闻也。”*见《述学校笺》,第639~640页。他的友好刘台拱,是有些服膺宋学的,他与书云:“李颙《传心录》一册奉上,颙师心不学,邪说诬民,当日翰音登天,至于见礼万乘,今观其所言,则亦粪土之余,不待廓清摧陷矣。”*见《致刘端临书》二(《新编汪中集》,第433页)。可云“直言不讳”,无愧“畏友”。又另一书云:“李君(按指成裕)相见时,每以足下笃信宋人之说为恨。君子之学如蜕然,幡然迁之,未审比来进德修业,亦尝发寤于心否?”*见《致刘端临书》四(《新编汪中集》,第436页)。也是率直说出了。此外,他攻击宋儒之语犹多,如《大学平议》之类*又其《大学平议》攻击宋儒(见《述学校笺》,第487~490页),亦极大胆,可以参观。另参张舜徽《清代扬州学记》,第85~90页(武汉:华中师范大学出版社,2005年)、《清儒学记》第281~283页所论(武汉:华中师范大学出版社,2005年)。,这也就难怪翁方纲等,对之恨恨不已了*翁之恨语,见《复初斋文集》卷十五《书墨子》(《续修四库全书》本,第1455册,上海:上海古籍出版社,2002年,第493页)。章学诚之攻击,见《文史通义》外篇一《立言有本》、《述学驳文》(《章氏遗书》本,北京:文物出版社,1985年,第56、58页)。关于汪、章关系,可参柴德赓《章实斋与汪容甫》(见《史学丛考》,北京:中华书局,1982年,第287~299页)。。

其五,《杂记》又抄《紫桃轩杂缀》论《老子》云:

老君所授尹喜五千文,以其为藏室柱下史,得见《三坟》古书,大多节录其要语,以为训耳。至汉河上公有《章句》,蜀严遵有《指归》,俱未有《道德经》之名。自唐玄宗既作注释,始改定章句,称《道德经》。凡言道者,类之上卷;言德者,类之下卷。刻石涡口老子庙中。广川董逌《藏书志》考录甚详。盖非老君之旧多矣。有志者,当尽削去诸家傅会与其割截之说,而脉脉自求理解,庶不负此书也。*见《文宗阁杂记》,第143页。

按,此亦与汪中所见,格不相入。汪中于先秦子书所下功夫,亦几十年,又作有《老子考异》*见《述学校笺》,第601~605页。,力证著道德五千言的老子,为见秦献公的周太史儋,其人生于孔子之后。近人钱穆《先秦诸子系年》援引其说,叹之云:“今按汪氏五证,虽未全塙,要为千古卓识,可以破孔子见出关著五千言之老子之传说矣。”*钱穆著:《先秦诸子系年》,北京:商务印书馆,2001年,第235页。不仅于此,《杂缀》这一节,又大抵稗贩自《老子翼》*可见焦竑《老子翼》卷七第177页(北京:中华书局,1985年)。按,《紫桃轩杂缀》末条云“癸亥仲秋”,癸亥为天启二年(1623),故其书必刊于此年后,为李日华(1565~1635)晚年之作;《老子翼》焦竑自序署“万历丁亥”,丁亥为1587年,其书则为万历间刻本,在此书之前。故知《杂缀》本《老子翼》。董逌《藏书志》已佚,《老子翼》卷七为“附录”,为焦竑所收历代关于老子的资料。又《老子翼》亦收入《四库全书》,为三卷本,附《老子考异》一卷。,为极普通的常识,在汪中岂不知?此外,《杂缀》开口便呼“老君”,又是道教徒的鬼话。而据诸家传状,汪中的脾气,是极反对此种的。王引之《汪容甫先生行状》云:“(先生)性质直不饰容止,疾当时所为阴阳拘忌、释老、神怪之说,斥之不遗余力。”*王引之著:《王文简公文集》卷四,《续修四库全书》第1409册,上海:上海古籍出版社,2002年,第403页。又凌廷堪《汪容甫墓志铭》云:“好骂世所祠诸神,如文昌、灵官之属,聆之者辄掩耳疾走,而君益自喜。”*凌廷堪著,王文锦点校:《校礼堂文集》,北京:中华书局,1998年,第319页。并可以为证。

其六,《杂记》又从《紫桃轩杂缀》抄论名迹真伪云:

秦玺,或以为李斯,或以为程邈。石鼓文,或以为宣王,或以为宇文周。……夫赫煊有名之迹,前人尚无定目如此,末学小生,挟枵腹而辄欲程量千古,何可得也?*见《文宗阁杂记》,第143~144页。

按,《述学》中有篇《石鼓文证》*见《述学校笺》,第260~261页。,是专纠孙星衍误从马子卿的石鼓文出于宇文周之说的,连举五证,而摧破其说。此处却云“石鼓文,或以为宣王,或以为宇文周”,为“骑墙之语”,而不能辨白黑,汪中抄至此,竟无所雌黄?我不信也。

其七,《杂记》又抄《紫桃轩杂缀》云:

宋严羽卿论诗,姜尧章(夔)论书,皆精刻深至,具有卓见。及所自运,顾远出诸名家后,大抵议论与实诣,确然两事。*见《文宗阁杂记》,第145~146页。

按,此与汪中夙所持说,亦矛盾相攻。其《修禊序跋尾》讥姜夔云:“往见宋番阳姜氏《禊帖偏旁考》,心焉笑之,即如此本,正犹青天白日,奴隶皆见,何事取验偏旁,然后知为定武真本?设有作伪者,依姜氏之言而为之,又何以待之?然则牵合于姜氏者,所谓贵耳贱目者也。”*见《述学校笺》,第507页。此与《杂缀》的推崇,岂非判若冰炭?

(六)

《杂记》之非汪中之书,在《杂记》中尤可为确证的,则为第一卷第60条与第二卷第2条。又据汪中《策略謏闻》“碑刻篇”云:

此外大观中有《太清楼帖》,……而郑夹漈之《通志·金石略》、六一居士《集古录》、赵德甫之《金石录》、黄伯思之《东观馀论》、洪容斋之《随笔》、陶宗仪之《辍耕录》、杨升庵之《丹铅录》、王弇州之《四部稿》,其所题识鉴别者精矣。*见《新编汪中集》,第238页。

《杂记》第二卷从《六研斋笔记》抄“文人润笔”一节云:

唐人极重润笔,韩昌黎以谀墓辇人金帛无算,白乐天与元微之欢好,视兄弟无间,及铭元墓,犹酬以臧获、舆马、绫帛、银案、玉带,价直六七万,则皇甫湜责裴晋公,《福先寺碑》多至九千缣,不为过矣。宋太宗时,凡敕制文字,皆钦定润笔之数,又移檄督之,盖仍唐之习也。*见《文宗阁杂记》,第142页。

这一节,实为《杂记》第一卷第60条已抄过的《容斋续笔》卷六“文字润笔”条的“节缩本”,《容斋随笔》的考述,长七八百字,前既已尽数抄下,此处又何用再抄明人的“节抄”?借汪中本人语,这岂非“譬之叔敖当国,优孟受封;中郎在朝,虎贲接席”(见《修禊帖跋尾》)?至其结尾“宋太宗时,凡敕制文字,皆钦定润笔之数”云云,又是出于《梦溪笔谈》的:

内外制凡草制除官,自给谏待制以上,皆有润笔物。太宗时,立润笔钱数,降诏刻石于舍人院。每除官,则移文督之,在院官下至吏人院驺皆分沾。元丰中,改立官制,内外制皆有添给,罢润笔之物。*胡道静著:《梦溪笔谈校证》,上海:上海人民出版社,2011年,第102~103页。

《梦溪笔谈》亦非僻书。而在汪中熟读的顾炎武《日知录》中,更有“作文润笔”一条*顾炎武著,黄汝成集释,栾保群、吕宗力校点:《日知录集释》卷十九,上海:上海古籍出版社,2006年,第1108~1111页。,为世所知。按汪中为学,本私淑顾炎武,其《与巡抚毕侍郎书》云:“中少日问学,实私淑顾宁人处士。”*见《述学校笺》,第743页。其《述学》有《六国独燕无后争义》,则专驳《日知录》*见《述学校笺》,第653~654页。;与刘台拱书,又述及补订顾氏《金石文字记》*《致刘端临书》四:“顾处士已释‘不’为‘丕’,其‘奕世’,则中所得也。”(《新编汪中集》第435页)参观《旧学蓄疑》“杂录”。。其《旧学蓄疑》,尤屡屡语涉顾氏,如“亭林未之及也”,“记补入《日知录》‘原官’条”,“记补入《日知录》‘新唐书’条”*《汪氏丛书》本。,等等。无论如何,汪中于顾氏著述,必熟极而流,《日知录》的有名考证,又怎会不记得了?

在乾隆五十五年(1890),也就是汪中去文宗阁校勘《四库全书》的那一年,同时的阳湖学者赵翼,又“新出炉”了一部《陔余丛考》,其卷三十一“润笔”条,又据《日知录》,稽考此事,凡得二千余字*赵翼著,曹光甫校点:《陔馀丛考》下册,上海:上海古籍出版社,2011年,第603~606页。。较之《容斋随笔》、《日知录》,其所引据,又“后来居上”,更为详赡。据此,《文宗阁杂记》若真为汪中所抄,则其记忆力、判断力,差不多已丧失了,因为不但第一卷才抄过的文字,至于第二卷,又复再抄其“节缩本”,——并且,连夙所熟读的顾炎武,也付之忘乡,一点儿想不起,这又不必说同时学者的更详博的蒐辑,也了无所知,隔膜得如上阳白头宫女,“不知天地间别有元和新样者在”(陈寅恪语)。这是我们所不能相信的。

然则此书之撰,竟出谁之手?据其卷上抄《金石录后序》不避两“虏”字*见《文宗阁杂记》,第111、113页。《四库全书》本《容斋随笔》此二“虏”字,俱已改作“金”。亦见撰《杂记》者,所据之本,并非《四库全书》。,又据其所抄的“乱杂而无章”,笔者“大胆假设”,此书十之七八,为近代书贾所为。叶昌炽记杨守敬事云:“星吾(守敬字)之诡谲绝顶,目录之学亦绝顶,其宋本《藏经》改易目录,售于宋军门德鸿,既为一衲子道破,复作罢论。其所居宜都城砖甚古,皆刻字,携之东瀛,善贾而估。”*叶昌炽著,王立民校点:《缘督庐日记》第一册,长春:吉林文史出版社,2011年,第425页。可知近代造伪书的,也有学者参与其间,目的当是为了“捣鬼赚钱”;《文宗阁杂记》的作伪,或不至于此,因为其间的破绽,在在而有,尚未能“裁缝灭尽针线迹”也。

WenzonggezajiIsNotAuthorizedbyWangZhong:ATextualResearch

WANG Pei-jun

(CollegeofLiberalArts,ShanghaiUniversity,Shanghai200444,China)

The authorship of the essay collectionWenzonggezaji(Notes taken in wenzong stadio) was originally claimed by Wang Zhong. It was first collected in theHundred-CollectionofQing’sManuscripts(qing dai gao ben bai zhong hui bian), and later collected intoANewCollectionofWangZhong(xin bian wang zhong ji). However, it proves to be a forged work when the total 172 items have been carefully examined and found to have been copied from over 10 books without a single note. Besides, a few items in the collection are believed to have been inconsistent with Wang’s life and ideas. It can be concluded that the book is forged by some modern booksellers.

Wenzonggezaji; manuscript; Wang Zhong

[责任编辑罗剑波]

王培军,上海大学文学院副教授。