不同受教育程度女性双重负担比较

袁晓燕 石 磊

(陕西师范大学 国际商学院,西安 710062;复旦大学 经济学院,上海 200433)

经济增长与社会发展研究

不同受教育程度女性双重负担比较

袁晓燕 石 磊

(陕西师范大学 国际商学院,西安 710062;复旦大学 经济学院,上海 200433)

本文利用中国健康营养调查(CHNS)2011年的成年人及家庭样本数据,采用Bivariate Tobit方法,对我国不同受教育程度女性在职场和家庭中的双重负担问题进行了理论解释和实证分析,旨在为优化女性劳动力资源配置和收益补偿机制提供进一步的理论支持。研究结果表明:和未工作女性相比,当职业女性在面临工作、家庭以及自身闲暇三方时间配置决策时,她们并未减少其家庭无偿劳动,而是减少了有偿市场劳动;而且受教育程度越高,女性降低有偿劳动时间越多,这意味着女性接受更多教育的成本没有在劳动力市场上得到相应补偿,进而稀缺的教育资源没有得到最充分的利用。调整服务业的结构,把家庭无偿劳动部分市场化、职业化是解决这一问题的有效途径。

受教育程度 三方最后通牒博弈 双重负担

一、 导 言

在传统农耕文明社会,由于社会分工及自然生理禀赋的不同,致使体力上缺乏优势的女性在社会经济生活中长期处于附属的地位。比如Alesina、Giuliano and Nunn(2013)的研究发现,在农业文明比较发达的地区,如果广泛使用“犁”这种需要体力的农具,体力上缺乏优势的女性就必然处于社会经济生产中的不利地位,这些广泛使用犁的地区日后则演变成性别歧视更加严重的地区。*Alesina, Alberto, Paola Giulianoand Nathan Nunn, “On the Origins of Gender Roles: Women and the Plough,” The Quaterly of Journal Economics 128.2 (2013): 469-530.这种由于生理差异导致的社会分工辅之意识形态的重塑,比如在中国,东汉班昭在《女诫》中写道:“生为女性,卑弱第一,要敬慎,要讲妇行,要专心,要屈从”,最终使得诸如“三从四德”、“女子无才便是德”成为中国古代社会对女性的基本要求。*班昭:《女诫》,电子书网址:http://www.xiexingcun.com/shiciqupianqu/04/d011.htm.不仅如此,男权社会通过男性的审美对女性施加影响,更凸显女性对男性的依附作用。*“楚王好细腰,宫中多饿死”是人尽皆知的名句。因而导致旧中国男女性别不平等愈发严重。

新中国成立以来,以“妇女能顶半边天”为标志的妇女解放运动,使得中国女性的劳动参与率及高等教育参与率都大幅提高。比如说,新中国成立后女性的劳动参与率一直在世界上名列前茅(Bian et al,2000)*Y. Bian, J.Logan and Shu X, “Wage and Job Inequalities in the Working Lives of Men and Women in Tianjin,” eds. Entwisle & G.Henderson, Re-Drawing Boundaries: Work, Households, and Gender in China (Berkeley: University of California Press, 2000) 36.;在校大学女生数量也于2012年首次超过男生。不仅如此,改革开放以后,伴随着农业生产方式的多样化,女性在经济生活中的不利地位也得到了改善。比如,Qian(2008)发现,改革开放以后,农民的生产自主权扩大,农业生产方式趋于多样化,由于女性在采茶中具有天生的优势,在那些更适合种植茶叶的地区,不仅具有更高的女婴成活率,女性还具有更高的劳动参与率及收入回报率。*N. Qian, “Missing Women and the Price of Tea in China: the Effect of Sex-Specific Earnings of Sex Imbalance,” The Quarterly Journal of Economics 123.3 (2008): 1251-1285.然而,高比率的女性劳动参与率并没有自动带来社会所承诺的性别平等。相反,女性经常发现自己陷于工作和家务劳动的“双重负担”中(Whyte and Parish,1984;Parish and Farrer,2003)*M. Whyte, and W. Parish, UrbanLife in Contemporary China (Chicago: University of Chicago Press, 1984) 21.*Parish and Farrer, “From Revolutionary Comrades to Gendered Partners Marital Construction of Breadwinning in Post-Mao Urban China,” Journal of Family Issues 24.4 (2003): 314-337.。而且,尽管中国女性相对于男性的收入在国际比较中已经是名列前茅,但总体上她们的收入还是要低大约25%左右(Putnam,1990;Parish and Busse,2000)*G.W. Putnam, “Occupational Sex Segregation and Economic Inequality under Socialism: Earnings Attainment and Earnings Decomposition in Yugoslavia,” Sociological Quarterly 31.1 (1990): 102-126.*W.L Parish, and S. Busse, “Gender and Work” in Chinese Urban Life Under Reform: The Changing Social Contract (New York: Cambridge University Press, 2000) 21.。不仅如此,1978年改革开放以来,市场经济逐步推行,各种所有制形式并存,表现在劳动力市场上,女性劳动参与率略有下降,但女性的受教育程度却在这个时间段大幅上升(李春玲、李实,2008)*李春玲、李实:《市场竞争还是性别歧视——收入性别差异扩大趋势及其原因解释》,《社会学研究》2008年第2期。。为此,我们不禁要问:既然女性接受更多教育且提高了她们的劳动生产率,为何还出现劳动参与率下降以及性别工资差距变大这样的趋势?如果女性自己选择退出了劳动力市场,那么,当女性面临有偿市场劳动、无偿家庭劳动以及个人闲暇三方时间配置时,相较之退出劳动力市场,仅面临家庭劳动和个人闲暇两方配置而言,二者有什么差异?为了衡量是否存在双重负担问题,我们拟采用三方最后通牒博弈来解释这个现象。

二、 文献综述及理论框架

Güth、Schmittberger and Schwarze(1982)公开了一项以经验为依据的实验结果。*W. Güth, R.Schmittberger and B. Schwarze, “An Experimental Analysis of Ultimatium Bargaining,” Journal of Economic Behavior and Organization 3.4(1982): 367-388.在这项后来被命名为最后通牒博弈的实验中,提议者提出一种分配方案,以某种方式在两人之间划分一定量的奖金s,对方选择“接受”抑或“拒绝”来做出回应。假定提议者为A,回应者为B,博弈的规则如下:提议者A先提出一种方案(a,b),括号中的数字为其分配额度,a+b=s,并且0≤b≤s。如果回应者接受该方案,则二者各自获得分配金额(a,b);如果回应者拒绝该方案,则他们都将一无所获。如果按照新古典经济学的分析框架研究二者行为,一方面,完全理性的回应者B应该最大化其收益,即他会接受任何结果大于零的分配方案;另一方面,提议者也将理性地最大化其收益,并同时理性预期到对方也是追求最大化者,于是他会决定分给对方一个最小份额,因此最终的分配结果为(S-,0+)。然而,和新古典经济学分析框架的结论不同,该实验结果发现:提议者会决定将总奖金的40%分给对方,而与此同时,有50%左右的回应者会拒绝仅获得占总额20%左右份额的出价。由此我们清楚地看出:这样一个实验结果和我们基于新古典经济学的理论分析相去甚远。当然,我们可能会怀疑,提议者之所以给回应者较大的分配额度,是因为担心由于对方的拒绝而自己一无所获。为了测度提议者如此出价的原因到底是更多来自不平等厌恶抑或由于对方的拒绝从而自己一无所有,Güth et al(1982)将该模型做了些许改进。在这个改进的独裁者博弈实验中,B只能“拒绝自己所得”或“没有否决权”,其选择结果对A没有任何影响。为此,独裁者博弈可以用来分析最后通牒博弈中提出慷慨方案的提议者,其原因究竟是担心“被拒绝”抑或自身就是利他主义者?如果提议者在一个独裁者博弈中愿意给对方一个正的出价,即提议者没有最大化自己的利益,则说明他在最后通牒博弈中表现出来的慷慨与其内心的利他主义因素有一定关系,而不是出于策略上的考虑。与最后通牒博弈类似,在Güth et al(1982)的实验中,独裁者博弈的结果也和我们基于新古典的推论完全不同。在决策时,A不仅考虑了自己的福利水平,也考虑了B的福利水平。

然而,有趣的是,当把该实验拓展至三方后,整个实验结果和上述两个实验相去甚远。前提假设依然和上述实验一致,存在一定量的奖金s,但是参与者有A、B、C三方。博弈的规则如下:提议者A先提出一种方案(a,b,c),括号中的数字为其分配额度,a+b+c=s,并且0≤b≤s,0≤c≤s。但是此时的回应者为B。如果B接受该方案,则三方获得由该方案决定的金额(a,b,c);如果回应者B拒绝该方案,则他们三方都会一无所获;C在该方案中没有任何权利。

秉承上述两个实验结果的逻辑,我们推测B不仅会保护自己的福利,而且会保护C的福利。但是这个三方博弈的实验却和我们前面二人博弈的实验结果相去甚远:在这个实验中,当存在三方利益分享时,B并不会关心C的福利水平。不仅如此,当存在三方利益分享时,A通过对B的贿赂来进一步掠夺C,其结果是B默许了这一结果(Güth and Damme,1998)。

该博弈为我们考虑职业女性的福利现状提供了理论上的借鉴与猜测。在“妇女能顶半边天”之前,大多数中国女性不参与有偿市场劳动,女性的劳动时间仅仅在无偿家庭劳动和个人闲暇之间分配,这类似于一个二人最后通牒博弈,需要女性无偿劳动的家庭是其时间配置的提议者A,而个人闲暇则是回应者B。那么,按照理论分析的结果,家庭不会对女性劳动时间进行剥夺,这个时候,女性拥有较多的自由支配的时间。但是,当女性进入到有偿劳动力市场后,意味着女性的劳动时间要在有偿市场劳动、无偿家庭劳动以及个人闲暇三者之间进行分配。为此,她们必然面临这样的选择:其时间如何在有偿市场劳动、无偿家庭劳动及个人闲暇之间进行分配。我们怀疑,在此时刻,一个三方最后通牒博弈产生了。那么,究竟哪一方会是三方最后通牒博弈中被提议者A和回应者B共同剥夺的第三方C呢?周业安、左聪颖及袁晓燕(2013)*周业安、左聪颖、袁晓燕:《偏好的性别差异研究》,《世界经济》2013年第7期。的研究表明:由于女性更多风险规避、更羞于竞争、更多罗尔斯主义者以及其亲社会性等特征,我们怀疑:由于性别差异存在的先验性判断和社会角色理论,承担无偿家庭劳动成为女性的硬约束。为了缓解职场中遭遇到的双重负担,女性只能降低其有偿劳动时间,而且,由于高学历女性拥有更多选择,其减少的幅度相对更大。我们在下文试图对这一理论假说进行经验检验。

三、 研究方法及数据

由于职业女性在进行有偿市场劳动、无偿家庭劳动以及个人闲暇的联合决策时,她们并非独立,而是同时决定其三方时间配置,这在技术上要求我们不能用独立的三方时间做为被解释变量分别回归,必须寻找到一种方法,使我们选择的时间配置变量作为一个整体被同时解释。

为了解决该问题,我们的研究方法仅限于双围栏模型(the double-hurdle model)、赫克曼模型(Heckman model)以及双变量托宾模型(bivariate tobit model)。但是,双围栏模型和赫克曼模型都认为是否参加工作的决策依赖于工作时间的长短。为此,除了估计一个劳动时间配置的方程外,我们必须再估计一个劳动参与率的方程。Flood and Grasjo(1988)的研究表明:比较上述三种研究方法,在研究劳动参与时,由于零值样本有着鲜明的经济含义,双围栏模型和赫克曼模型都用于处理当大量样本为零值的劳动参与问题上。然而,在研究劳动时间配置上就显得不够直接。Flood and Grasjo(1988)进一步发现,如果不考虑劳动参与方程,而只检验劳动时间配置方程时,双围栏模型和赫克曼模型就会产生比双变量托宾模型更大的偏误。*Lennart Flood, and Urban Grasjö, “Regression Analysis and Time-Use Data, A Comparison of Microeconometric Approaches with Data from the Swedish Time-Use Survey (HUS),” Working Papers in Economics 5(1998), Göteborg, Sweden: Department of Economics, School of Economics and Commercial Law, Göteborg University.基于此,加之本文主要研究劳动时间配置而非劳动参与率,所以我们选择用双变量托宾模型(bivariate tobit model)来对我们的理论假说进行检验。这样,我们就把“零值”作为个人选择是否进行无偿或有偿劳动的一个样本值。我们的经验检验方程为:

(1)

在这里,yji*是潜变量*由于劳动时间不可能为负,故我们必须假定一个潜变量,使其满足经典线性模型假定。,表示个人i在活动j上的时间配置,其分布满足经典线性模型假定。Xi为一系列解释变量,βj为其系数,εj为扰动项。

我们在数据中实际观测到的时间配置变量和潜变量之间存在着以下关系:

yji=max(yji*,0)

(2)

为了验证本文提出的理论假说,我们选取“中国健康与营养调查CHNS(ChinaHealthandNutritionSurvey)”2011年成年人以及家庭样本中的数据来对前文的理论假说进行经验检验。该调查是美国北卡罗来纳大学、中国营养与食品安全研究所以及中国预防科学医学院联合采集,以我国辽宁、黑龙江、江苏、山东、河南、湖北、湖南、广西、贵州、北京、上海及重庆等十二省(市)自治区的入户调查数据为来源,涉及到个人、家庭、社区三个层面的数据。

我们的被解释变量为有偿劳动时间和无偿劳动时间,*由于每个人每天的时间总和是一个常数,所以我们仅研究有偿市场劳动和无偿家庭劳动即可,剩下的即为个人闲暇时间。其中有偿劳动时间是指劳动者在劳动力市场上以收入为目的而投入的时间。在CHNS数据中,有偿劳动时间由两部分组成:一部分是参与劳动力市场进行有偿劳动,即从事第一和第二职业所花费的时间;另一部分则是在家庭的“菜园果园”、“集体和家庭农业”、“集体和家庭饲养家禽家畜”,以及“集体和家庭渔业”劳动中花费的时间,这些劳动也可以创造在市场上交易的价值,为此计入有偿劳动时间。无偿劳动时间则是指个人在家庭生活中投入的不以收入为目的的时间,包括“做饭”、“清洁”、“照顾老人”、“照顾孩子以及病人”、“以服务为目的的购物”等。根据已有研究、日常生活认知以及本文援引的数据,按照家庭劳动的可替代程度,我们把家庭无偿劳动分为两大类:照顾孩子以及其他诸如做饭、洗衣、清洁等劳动。和其他劳动比起来,照顾孩子*不仅仅是照顾孩子的衣食起居,而且最重要的是对孩子的教育,因而我们认为照顾孩子具有很强的人力资本投资属性。具有很高的人力资本投资属性,因而母亲的受教育程度越高,其照顾孩子,尤其是教育孩子的劳动生产率就越高。但是相对于其他家庭劳动,比如做饭、清洁等,由于其更多为体力劳动,因而,受教育对其生产率不会有显著影响。为此我们选择女性的受教育水平作为其核心解释变量。由于工作招聘时,雇主更倾向于用“学历”作为用人标准之一(Kuhn and Shen,2013)*Peter Kuhn, and Shen K.l., “Gender Discrimination in Job Ads: Evidence from China,” The Quarterly Journal of Economics 128.1(2013): 287-336.,为此我们把样本按照其学历划分为“小学及以下”、“初中”、“高中”、“中专技校”、“大专及以上”五个层次。

由于家庭无偿劳动更多是一个家庭层面而非个人的决策,因此我们在进行经验检验时,必须考虑其家庭特征。为此,我们把解释变量分为个人特征变量和家庭特征变量两大类。其中,我们选择的个人特征变量包括受教育程度、工作与否、年龄、婚姻状态;家庭特征变量包括地区变量、城乡变量及家庭收入变量。选择个人受教育程度变量的原因在于,接受更多教育意味着在劳动力市场上的生产率高于其在家庭生产中的生产率,所以受教育程度越高的女性越有可能加入劳动力市场(Lester,1958;Perrella,1968)*C. E. V Lester, “Trends in Women's Work Participation,” Population Studies 12. 11(1958): 231-258.*Vera C Perrella, “Women and the Labor Force,” Monthly Labor Review 91.2 (1968): 1-12.。而且,受教育水平高也会显著提高女性在家庭中的生产率(Waidman,1970)*Elizabeth Waidman, “Marital and Family Status of Workers March 1967,” Monthly Labor Review 91.4 (1968): 14-22.。由于这两方面的效应,女性受教育水平的提高会影响家庭整体福利程度。比如说,已婚男性的收入、健康水平皆与其妻子的受教育程度呈现出正相关的关系(Grossman,1973;Benham,1975)*M. Grossman, The Correlation Between Health and Schooling (New York: Research Press, 1973) 27.*Benham, “Benefits of Women’s Education Within Marriage,” Working Paper in Economics 4 (1975), Cornell University.。所以,受教育程度是影响女性劳动参与率及劳动时间的重要因素。与此同时,我们还选择“工作与否”作为解释变量,其和被解释变量“有偿劳动时间”的区别在于:在CHNS数据中,有偿劳动时间由两部分组成:一部分是进入到劳动力市场进行有偿劳动花费的时间,即从事第一和第二职业的劳动时间;另一部分则是在家庭菜园果园、集体和家庭农业、集体和家庭饲养家禽家畜以及集体和家庭渔业中花费的时间。这些劳动也可以创造能够在市场上交易的价值,为此计入有偿劳动时间。而我们的分类指标“工作与否”仅指“是否在某单位参与工作”,仅指我们样本中的第一、第二职业,为此二者并不一致。而在选择家庭特征变量时,我们重点选择了“家庭收入”变量。原因在于:收入,尤其是家庭收入深刻影响人们的行为决策,进而影响到家庭成员的劳动时间配置。比如说,收入提高具有两方面的效应:一方面,收入提高增加了家庭对商品以及闲暇的需求,从而增加了消费这些活动的时间;另一方面,收入提高应该是妻子增加了其劳动力市场活动的结果,这样,就无形中减少了其用于家庭的时间,总效应应该是这两个方向相反的效应之和,但总效应的具体变动方向有待我们进一步验证。为此,我们特地将住户数据中的“家庭收入”*在住户数据中,家庭收入来源于“家庭果菜园”、“农业、养殖、渔业”以及“小手工业、小商业”等收入。我们对其进行处理后得到收入总和。简单计算后合并到个人数据中。为了衡量男女自身收入是否影响其在家庭中的地位,我们还特意选取“个人收入”作为解释变量。在这一点上,CHNS数据给我们提供了研究上的便利,其家庭收入里未包括个人收入。不仅如此,考虑到中国地区发展不平衡以及巨大的城乡差异,我们还控制了“地区”以及“城乡”变量。

四、 样本分布及实证结果

在CHNS数据中,有偿劳动是按月采集的,即“每月工作的时间数”;无偿家庭劳动则是按天采集的,即“每天工作的时间数”。为了便于比较,我们将有偿劳动按照一年365天进行了换算,这样该指标得到的结果就是一天“有偿工作的时间数”。处理后我们的总样本数为3868个,其中男性样本数为2038个,女性样本数为1830个。样本的统计性描述见表一所示。由此我们可以很清楚地看出,男女在受教育程度方面存在显著差异。比如,在本文样本中,“大专及以上学历”女性占到11.6%,男性则占到15.8%;而“小学及以下”女性则占到女性全样本的22.6%,男性仅占其总样本的17.8%。而且,由于着眼于“接受过更多高等教育人群是否面临三方最后通牒博弈”,为此本文区分了无偿劳动时间和有偿劳动时间。不仅如此,我们还把样本按照“各学历层次”以及“是否参加工作”两个维度进行了二次分类。

表一 各学历女性劳动时间总和 (时间单位:分钟/天)

由表一可以看出以下事实:第一,相比不工作人群,工作人群的劳动总时间显著增加了。对于“小学及以下”人群,职业女性劳动总时间为每天588分钟,未工作女性其劳动总时间仅为239分钟。到“大专及以上”学历,职业女性每天工作478.303分钟,比未工作女性多工作335.817分钟。第二,对于没有加入到劳动力市场的女性而言,随着学历的提升,其总体劳动时间呈现出逐步下降的态势。“小学及以下”、“初中”、“高中”、“中专技校”及“大专及以上”的总体劳动时间分别约为每天239、229、205、249及142分钟;其中无偿劳动时间为每天203、207、157、246及142分钟,没有参与到劳动力市场中的女性其有偿劳动时间相对短暂,分别约为每天36、22、6、4及0分钟,也呈现出逐步下降的趋势。第三,对于参加到劳动力市场的女性而言,随着学历的提升,其总体劳动时间也呈现出稳步下降的态势,“小学及以下”、“初中”、“高中”、“中专技校”及“大专及以上”的总体劳动时间分别约为每天588、569、510、489、478分钟;其中无偿劳动时间分别约为137、148、130、149、142分钟,甚至呈现出略微增加的趋势。由于总劳动时间是无偿劳动和有偿劳动时间之和,很明显,随着学历的提升,有偿劳动时间降低了,分别约为451、420、380、343、336分钟。

从以上数据可清楚看出,首先,相较之未工作女性,工作女性的确遭遇了来自家庭和工作的双重负担;其次,在选择如何应对双重负担时,随着学历的提升,女性并没有选择减少其承担的无偿家庭劳动,而是选择减少其有偿市场劳动。也就是说,的确存在基于无偿家庭劳动、有偿市场劳动以及个人闲暇的三方最后通牒博弈。而且从我们的统计性描述来看,有偿市场劳动成为被提议者A和回应者B共同剥夺的第三方C。这种趋势初步符合我们在前文提出的假说:由于性别差异存在的先验性判断和社会角色理论,承担无偿家庭劳动成为女性的硬约束;为了缓解职场中遭遇到的双重负担,女性只能降低其有偿劳动时间。而且,由于高学历女性拥有更多选择,其减少的幅度相对更大。

为了验证结论的稳健性,我们进一步对其进行实证检验。

对没有参加工作的女性,由于其时间仅仅在自己闲暇和家庭中分配,因此,我们对其无偿家庭劳动时间采取了托宾(Tobit)方法。而对于参加工作女性,由于其时间在自身闲暇、家庭和工作单位三方进行分配,且这三者是同时进行决策的,为此我们对其无偿及有偿劳动采取了双变量托宾模型(Bivariate Tobit Model)。经验检验的结果见表二所示。

表二 女性劳动时间配置

(续表)

注: 1. (1)为未工作女性的无偿家庭劳动时间方程,采用tobit模型。(2)为工作女性同时决策的有偿市场劳动及无偿家庭劳动方程,采用bivariate tobit模型。 2. 后带#的变量为虚拟变量,参照组分别为女性、小学及以下教育水平、未婚、西部、农村。 3. 后带﹩的变量为收入变量。其中个人收入为月平均收入,其中包括工资,与工资有关的奖金,补贴以及第二职业的工资、奖金与补贴收入(单位:元)。家庭收入为年家庭收入,其中不仅包括家庭成员工资与补贴、奖金收入,而且包括家庭果菜园收入、家庭农业及收入、家庭养殖及收入、家庭渔业及收入、家庭小手工业、家庭小商业及收入以及其他收入(单位:元)。 4.*、**和***分别代表在10%、5%和1%的水平上显著。 5. 括号内为其最大似然估计标准误。

经验检验的结果是:残差相关系数为-1.17,在1%的统计水平上高度显著,卡方分别为65.48和108.52,说明我们的假设是正确的,在劳动力市场上的职业女性的确是同时而非独立地决定其有偿和无偿劳动时间配置,这也符合我们的直觉。由表二第二列方程一我们可以看出,当女性不参与工作时,除了“中专技校”学历,相对“小学及以下”,接受更多教育的女性无偿家庭劳动时间显著减少。尤其是“大专及以上”学历,比“小学及以下”学历女性每天承担的无偿家庭劳动时间要少69分钟,这一差异在1%的水平上的统计显著。这说明,当女性不参与到劳动力市场工作,其时间仅在无偿家庭劳动和个人闲暇之间配置时,其受教育程度的确显著降低了她们在家庭中的无偿劳动。

然而,当女性要同时决定其在家庭、工作以及个人闲暇上的时间配置时,我们发现,受教育程度对其有偿市场劳动时间配置影响显著。相对“小学及以下”,每一个学历层次都显示其有偿市场劳动时间减少,而且除了初中学历不显著外,其他学历层次都表现出统计上的高度显著性。*显著性水平为1%。但是在无偿家庭劳动时间配置上,除了高中学历,学历越高的女性其无偿家庭劳动时间越长,不过这一结论不具有统计上的显著性。这再次验证了袁晓燕和石磊(2017)*袁晓燕、石磊:《受教育程度对女性劳动时间配置的影响研究》,《上海经济研究》2017年第7期。的观点:女性接受更多教育并不改变其在家庭中的传统分工模式。从劳动时间配置这个视角来切入我们的研究,我们发现:接受更多教育并不显著提高女性的总体福利水平。

除此之外,本文的研究还揭示了很多有趣的事实。

对于未工作女性而言,相较之未婚,已婚女性显著提高了她们的无偿家庭劳动时间,说明婚姻的确是影响其劳动时间配置的重要因素。这样的研究结果也同样适用于职业女性。已婚的职业女性显著提高了她们在无偿家庭劳动中的时间配置,不仅如此,她们还相应地增加了在有偿市场劳动中的时间配置。对于这两种时间配置的同时提高,我们的解释是:相较之未婚女性而言,已婚女性的家庭无偿劳动增加,而且由于婚后的经济负担增加,她们还同时增加了在有偿市场劳动的时间投入。这同时也意味着已婚女性个人闲暇时间的大幅减少。

经验检验的结果显示,无论是未工作女性还是工作女性,随着年龄增长,其家庭无偿劳动时间配置呈现出我们直觉意义上的非线性关系。也就是说,随着年龄增长,在64岁之前,其承担的家庭无偿劳动时间会越来越多,到64岁以后开始下降。然而,这一结果并没有显示出统计上的显著性。表明女性承担更多的无偿家庭劳动这一传统分工模式不随年龄而显著改变。和无偿家庭劳动相同,工作女性的有偿市场劳动时间配置和其年龄也表现出一定的非线性关系,但是这一非线性关系呈现出10%的显著性。对比二者可以看出,女性在家庭无偿劳动和有偿市场劳动之间,自己能够控制的只是在有偿市场劳动中的时间投入。在无偿家庭劳动时间配置上的刚性更进一步说明,在中国,社会角色理论对女性有着极深的形塑作用。

在人们的直观认识中,东部女性承担较少的无偿家庭劳动,我们的研究支持了这一观点。对于职业女性而言,东部女性无论在家庭无偿劳动还是市场有偿劳动中的时间配置都显著少于西部女性;中部女性的时间配置也表现出这一关系,但是没有表现出统计上的显著性。说明我国的地域文化效应对于劳动时间配置模式有着不可估量的作用。相较之农村女性,未工作的城市女性其家庭无偿劳动时间显著增加,其显著性水平为1%;而工作女性在同时决策其无偿劳动和有偿劳动时间配置时,城市女性和农村女性的时间配置模式并没有显著不同。

和我们直觉相悖的是,收入对时间配置的影响呈现出正相关的关系。收入增加的同时,未工作和工作女性的劳动时间也同时增加。对未工作女性而言,个人收入增加,其家庭无偿劳动时间也增加,但没有表现出任何统计上的显著性。而工作女性在个人收入增加的同时也增加了她们的无偿家庭劳动及有偿市场劳动时间。我们认为可能的原因是:无偿家庭劳动的成果是生活质量的提高,当收入提高时,女性会更多提高其生活质量,为此投入了更多的无偿家庭劳动时间。而家庭收入也表现出更为显著的类似关系,具体地讲,家庭收入对未工作女性的无偿家庭劳动时间呈现出正相关关系,但是,没有表现出任何统计上的显著性。然而,对于工作女性而言,家庭收入和其无偿劳动时间以及有偿劳动时间都表现出显著的正相关关系,其显著性水平分别为5%和1%。

据此可以很清楚地看出,相比没有参与到劳动力市场的女性,随着学历的提高,职业女性的总体劳动时间显著增加,然而,无偿家庭劳动时间并没有显著减少,其有偿市场劳动时间却显著减少了。这说明,当职业女性面临有偿市场劳动、无偿家庭劳动以及个人闲暇三方时间配置时,后两者扮演了三方最后通牒博弈中的提议者A和回应者B,而有偿市场劳动则扮演了被剥夺的第三方C。由于家庭无偿劳动时间是硬约束,因此女性想要从家庭和工作中的“双重负担”中解脱出来,降低其在三方最后通牒博弈中的剥夺程度,女性能够控制的只能是减少自身有偿市场劳动时间。由此,验证了本文的理论假说:和未工作女性相比,职业女性遭遇了双重负担,接受更多教育并没有使其减轻,于是她们选择减少其有偿劳动时间来进行缓解。

五、 稳健性检验:性别异质性

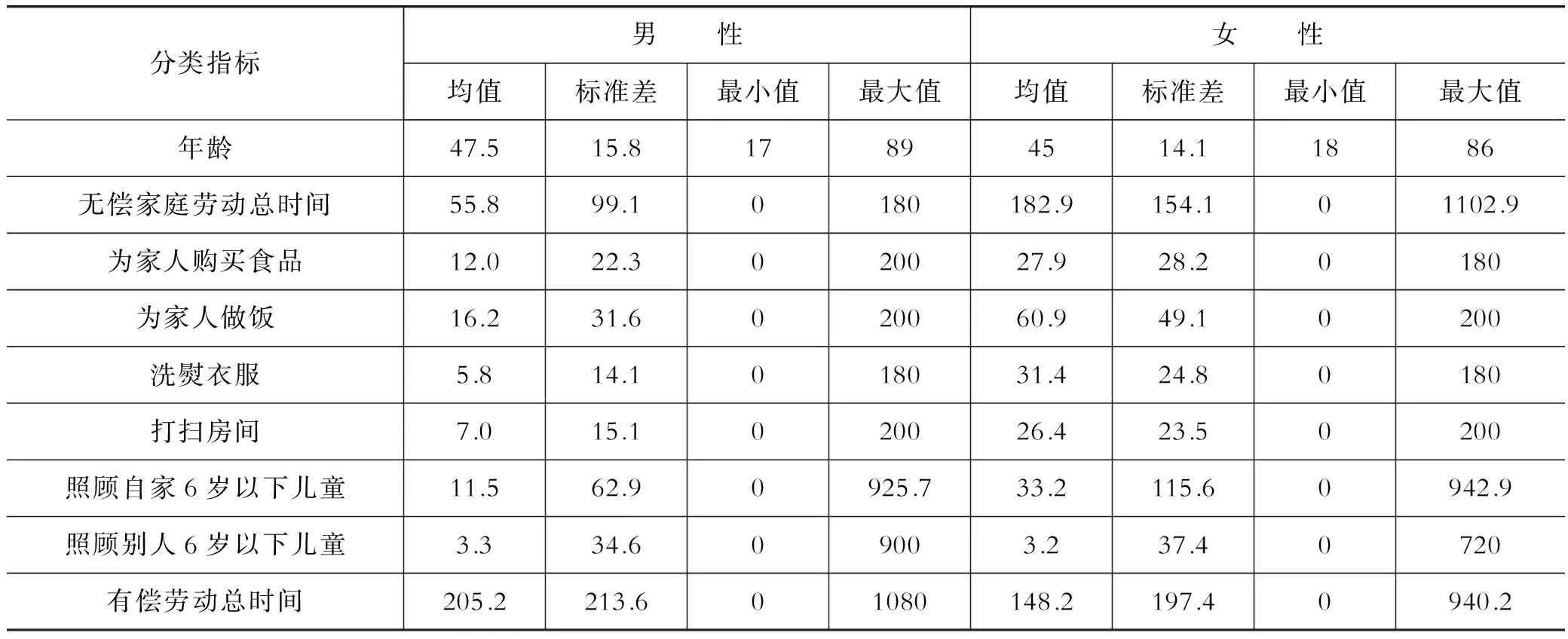

这种时间配置模式变化的趋势是否仅仅只适合于女性,还是男性的时间配置模式也呈现出相似的模式?限于篇幅,我们仅比较了职场中男性和女性各自的时间配置。由于和其他家庭无偿劳动相比,“教育孩子”具有更高的人力资本投资属性,我们怀疑男性会在此投入更多的时间,为此我们细分了家庭无偿劳动的类型。在CHNS 2011数据中,家庭无偿劳动包括“为家人购买食物”、“为家人做饭”、“洗熨衣服”、“打扫房间”、“照顾自家及别人家6岁以下儿童”*无偿家庭劳动按这样的分类未免稍显粗糙,但是我们由于一方面数据所限,另一方面我们研究总的家庭无偿劳动时间,因此这样的分类基本符合我们的研究需要。。每项具体活动的统计性描述见表三所示。

表三 样本的统计性描述 (时间单位:分钟/天)

从表三可以看出,男女在无偿家庭劳动时间上存在着不容忽视的性别差异。比如说,男性平均每天从事家庭无偿劳动的总时间为55.8分钟,而女性则为182.9分钟,其差异表现出统计性水平为1%的显著性。而且,在细分的每一项具体家庭无偿劳动上,男性都比女性劳动时间显著减少。不仅如此,在我们关注的“照顾自家6岁以下儿童”这一项上,男性的劳动时间依然显著比女性少。为此,我们可以看出:男女在无偿家庭劳动的时间配置上的确存在着显著的性别差异:较男性而言,女性的确在无偿家庭劳动上花费了更多的时间。

六、 结 语

我们的研究清楚地证明了这样一个事实:相对未工作女性,职场女性的确面临更多的双重负担。为了缓解这一局面,再加之家庭无偿劳动对于女性的硬约束,拥有更多选择权的高学历女性会选择减少其有偿市场劳动。然而,这对于花费了高昂教育成本的高学历女性而言,其边际成本高于其边际收益,故其行为远远偏离了帕累托最优状态。由此,我们的理论假说得到了验证。

当然,我们的研究只是简单区分了城乡,忽视了基于城市规模的具体划分可能更能揭示我国城乡分割的现实。比如,梁文泉和陆铭(2016)的研究发现,进入后工业化时代以后,大城市对于发展服务业至关重要*梁文泉、陆铭:《后工业化时代的城市:城市规模影响服务业人力资本外部性的微观证据》,《经济研究》2016年第12期。;而且袁晓燕(2017)也发现,当把城市规模按照人口进行划分后,随同丈夫迁移到大城市的随迁女性比迁移到小城市的女性在劳动力市场牺牲少。*袁晓燕:《劳动力流动的随迁问题研究》,复旦大学经济学院工作论文(2017年)。我们怀疑,由于大城市的服务业更加发达,所以在大城市受过高等教育的女性可以将其无偿家庭劳动外包给服务行业从业人员,比如家政清洁人员,这样不仅可以给低学历人群提供更多的就业岗位,也可以让高学历女性有更多时间投入到有偿市场劳动中,从而使其人力资本投资产生更高的回报,整个分工细化还可以有效地提高GDP。当然,这也是我们以后的研究方向。

不仅如此,Freeman and Schettkat(2001)的研究发现美国女性的有偿劳动参与率快速增长,而欧洲国家,诸如德国女性却将大量的时间花费在无偿家庭劳动上。*R. B. Freeman, and R. Schettkat, “Marketization of Production and the US-Europe Employment Gap,”Oxford Bulletin of Economics and Statistics 63.2 (2001): 647-670.他们认为其原因在于美国大量无偿家庭劳动,比如做饭、照顾孩子以及打扫卫生等都被市场化和职业化了,从而将女性从繁重的家庭无偿劳动中解放了出来。而且,还有重要的一点,市场化将无偿家庭劳动转化为有偿劳动,提高了GDP,从而将无偿家庭劳动的价值体现在了国民账户中,这也构建了性别平等的重要基础。为此,如果我国也把部分家庭无偿劳动逐步市场化和职业化,那么不仅可以促进服务业的发展,为广大低学历女性提供更多的就业职位,把高学历女性从双重负担的桎梏中解放出来,而且会促进GDP的有效增长。

HigherEducation,HarderWork?AComparisonoftheDoubleBurdensofFemaleswithDifferentEducationalLevel

YUAN Xiao-yan12SHI Lei2

(1.InternationalBusinessSchool,ShaanxiNormalUniversity,Xi’an710062;(2.SchoolofEconomics,FudanUniversity,Shanghai200433,China)

Based on the CHNS (2011) and adopting Bivariate Tobit’s Three-Party Ultimatum Game, the article investigates the double burdens of females with different educational level in family and labor markets, with the aim of providing further theoretical support for optimizing female labor resource allocation and income compensation mechanism. The research indicates that, in contrast to the women working in family, professional women decrease their family unpaid work when they face the challenge of time allocation in labor market, family and personal leisure. Furthermore, women with higher education decrease more paid working time than those with less education, which means the cost of higher education did not get reward in labor market and the scarce educational resources did not get full use. A probably effective approach for the problem is adjusting the structural of service industry, partially professionalizing and marketizing the unpaid family work.

education level; three-party ultimatum game; double burden

[责任编辑吕晓刚]

袁晓燕,陕西师范大学国际商学院讲师,复旦大学经济学院博士后。 石 磊,复旦大学经济学院党委书记,教授,博士生导师。

⌾ 本文系国家自然科学基金资助项目“包容性城市发展:城市规模、劳动力流动对就业和婚姻的影响”(项目批准号:71403157)、教育部人文社科研究项目“教育对劳动时间配置影响的性别差异研究:理论及中国经验”(项目批准号:14YJC790161)及中国博士后科学基金项目“教育影响劳动时间配置的性别差异研究:理论及实证”(项目批准号:2013M530166)的阶段性成果。