BBC中国题材纪录片的话语变迁

古吉强

BBC中国题材纪录片的话语变迁

古吉强

纪录片作为一种文化载体和文化形式,以其独特视角再现时代发展的脉络。BBC作为纪录片频道的领头羊,中国作为世界上最大的发展中国家,自然备受BBC的关注。从2001年开始,BBC制作了数量众多的以中国为背景的纪录片,随着中国在国际上的影响力日益增大,BBC所拍摄的中国题材纪录片的话语表现也随之发生了变化。选取几部有代表性的BBC中国题材纪录片,进而对其话语变迁进行分析。

纪录片;BBC;中国题材;话语变迁

[作 者]古吉强,华侨大学文学院国际文化传播硕士研究生。

一、引言

进入21世纪以来,BBC拍摄的中国题材纪录片不在少数,特别是近些年,数量越来越多,内容涉及战争、教育、自然、人文环境、经济、风俗、历史等各个方面。由于国外制作团队不同的文化、价值和意识形态,所拍摄的纪录片体现出的话语会有明显的不同。本文将运用文献研究法和文本分析对这些纪录片的话语变迁进行分析,从而能够让我们更加深入地认识和了解纪录片所体现出来的深层内涵。

二、BBC中国题材纪录片的话语样本分析

(一)分析样本的选择

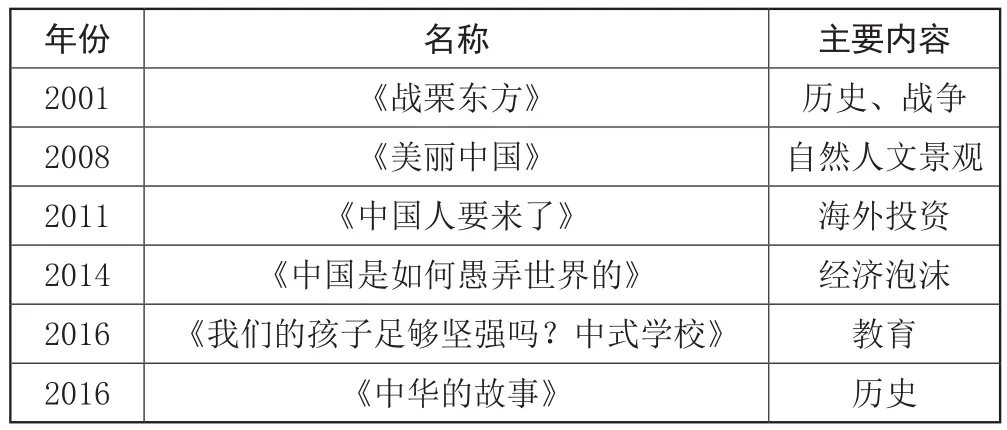

话语分析从本质上来说属于定性研究方法,要求对所选的话语样本进行详细的分析和描述。因此,所选样本要符合数量少、典型性强的要求。笔者将搜集到的BBC中国题材纪录片按照不同阶段分为A(2001—2008)、B(2009—2014)、C(2015—2017)三组,每组选择2部纪录片,共6部纪录片作为研究对象,如表1:

表1:研究样本

(二)话语样本的宏观分析

1.A组(2001—2008):A1《战栗东方》、A2《美丽中国》。

2001年英国广播公司(BBC)制作了一部以第二次世界大战为题材的纪录片《战栗东方》。纪录片体现了日本从第一次世界大战到第二次世界大战对于战争的态度以及在战争中的表现,短短几十年却有了巨大的反差,引起了世界的关注。这部纪录片记录了日军包括南京大屠杀在内的暴行。

2008年5月11日,BBC和CCTV合作拍摄的《美丽中国》6集纪录片在BBC第二频道首映,这部纪录片是中国中央电视台和英国广播公司第一次联合摄制的作品。是一部表现中国野生动植物和自然人文景观的大型电视纪录片,包括长江以南的稻米之乡、西双版纳雨林、珠穆朗玛峰、长城、黄河和蜿蜒曲折的海岸线,向世人展现了不为人知的中国。

2.B组(2009—2014):B1《中国人要来了》、B2《中国如何愚弄了世界》。

BBC在2011年还拍了两集的《中国人要来了》,用第三方的角度记录中国移民现象及中国对该地区的投资状况与发展影响,以及当地人对中国进军非洲和南美的看法。

2014年,英国BBC推出了《中国是如何愚弄世界的》纪录片。该片以武汉30年现代化发展的经济奇迹为背景,并且体现了其发展存在的问题,影射中国在改革开放发展过程中存在的不平衡,但是面对众多的经济现象,BBC却给不出一个合理的结论,在结尾时却以“中国例外论”解释,即:在世界的发展历史长河中没有国家像中国这样发展,这是一个例外和独一无二。

3.C组(2015—2017):C1《我们的孩子足够坚强吗?中式学校》、C2《中华的故事》。

2015年,BBC播出了《我们的孩子足够坚强吗?中式学校》三集纪录片,该片通过来自5位中国的教师给英国一所中学的学生上课的经历,体现了中国式教育在不同的文化教育方式下所产生的冲突和摩擦,这部纪录片在英国播出后反响强烈,同时在国内对于纪录片所表现出来的现象也引起了激烈的讨论。

2016年1月21日起,BBC二台开始播出《中华的故事》纪录片,该片讲述了从古代夏商周到现代中国4000多年的历史,展现了中国优秀的传统文化和艺术成就,包括青铜器、书法、绘画、丝绸等,跨越历史时间长,体现了历史文化的变迁,以普通中国人的视角讲述中华的故事,让人看后有一种以中国为荣的骄傲。

(三)话语样本的微观分析

微观分析是对纪录片局部进行分析,主要包括标题、片头独白、故事群组、局部一致性和纪录片隐含意义的分析。微观分析有利于了解话语是如何实现局部主题,从而完成宏观主题的,通过三组对比发现有一致性,也有若干差异。

A2:《美丽中国》

片头独白:“千百年来,中国神奇的地貌景观和丰富的物种群落,一直为世人所传颂。今天,五十六个民族,十三亿人口在这个从未间断过文明的古老国度中凝聚相守,繁衍生息……”

B1:《中国人来了》

片头独白:“我正启程穿越三大洲,寻找我们这个时代最恢宏的故事:无法阻挡中国的崛起。就全世界而言,中国的工业和财富正在改变着各国间的均势。旅程的第一阶段我将横越非洲,这里有着百万中国人,正帮助建设这片国土……”

C2:《中华的故事》

片头独白:“中国是世界上最古老的国家,数千年来,统治者们坚信保持社会的平衡,维持其天地间不变的秩序,是他们的责任,皇帝受于天命,实现万物的和谐,受到祖先的祝福,但在19世纪末与西方世界的激烈碰撞后,中国由里到外都受到了动摇……”

通过以上三组的标题和片头独白对比来看,有差异也有一致性。

差异性表现在标题上:A2《美丽中国》,一看标题就很明了,是褒义的,中文用“美丽”修饰,英文用“Wild”,很明显要赞美中国美丽的自然风光;B1《中国人来了》,看标题感觉中国是一个威胁的存在,有点像“狼来了”的意思,带有点贬义的意思;C2《中华的故事》,看标题有种神秘的感觉,“Story(故事)”是一种讲述,从标题看比较客观,没有明显的褒义、贬义色彩。

一致性表现在片头独白上。纪录片片头是由画面和独白两个部分组成,画面和声音文字组成的话语文本更加清晰。对比三组的片头独白,不难发现,三组具有一致性,在结构上都是总结性、概括性开头,采取总分的结构。

(四)话语样本的风格分析

纪录片话语样本的风格包括:独白、解说词、画面、情节、背景音乐、叙事等,话语样本的风格可以明确表达纪录片的思想内容。通过对三组样本的对比发现,它们之间有一些不同,下面将在三组中各选一部进行分析。

A2:《美丽中国》

该片是由CCTV控股的中视传媒和英国BBC自然历史制作小组共同合作完成的,它的影像风格在很大程度上沿袭了英国BBC自然历史制作小组之前拍摄的风格,体现在宏大的气派,还原真实、清晰的画面,同时该片也融入了中国纪录片创作者的风格,体现在情景交融的意境表现和浪漫的抒情基调。中英风格达到了完美的结合,在故事情节上每集都加入了一系列精彩的故事小情节,用生动细节的刻画引出一系列精彩纷呈的小故事。纪录片《美丽中国》六集影片的音乐是音乐家巴纳比·泰勒作曲,他结合了中国的音乐风格,用中国的管弦乐器奏出了几段悦耳动听,具有浓郁中国风的曲调,风格时而恢宏大气时而悠扬婉转,充满激情。

B2:《中国如何愚弄了世界》

这部由BBC制作的58分钟讲述中国武汉经济快速发展的纪录片一经播出就引起了极大的舆论关注,在豆瓣评论中,有43%的人是不接受或者抵抗片中的观点,认为BBC不客观,责备BBC在诋毁中国经济的发展。

从下面纪录片的主持人语言就可以看出这部纪录片的语言风格,在用词方面,用“承担不起”等消极话语,希望能产生负面的效果。

主持人:通过允许和鼓励通过通货紧缩之类的来发展保持经济增长,中国政府发挥了深远的影响,它持续的越久,利息就越多,借款人的利率就越高,各个家庭、地方政府、开发商们就会无法支付他们的账单,我不是夸大事实,一旦这种情况到我们眼前的时候,中国是承担不起的。

C1:《我们的孩子足够坚强吗?中式学校》

这部《中式学校》纪录片以接近“真人秀”这种独特的表现形式来探讨中英教育方式的异同,引起了中英社会激烈的讨论。这部纪录片在视角上尽量在英国教学中完全还原传统的中式教育,例如,纪录片中呈现的中国运动校服,早起参加早操,参加升国旗仪式,还有早晚自习等,在叙事上,采用戏剧化的叙述方式,由于文化差异等因素,片中人物、环境、事件的可预见冲突性。同时采用多元交叉的叙事线索,两条叙事线索并行:其一是体现在时间发展上的学习进度;其二是贯穿纪录片始终的“结业测试”中英式教育比较,对这个结果未知的悬念设置可以使纪录片叙事一直都处于未知的进行状态之中。

三、BBC中国题材纪录片的话语变迁轨迹

(一)客观的话语内容(2001—2008)

纪录片中的话语主要是指旁边和解说词,客观的话语内容是指纪录片中所表现出来的语态是比较客观中立的,在A组的样本中,体现了这个特点。在《战栗东方》中,从纪录片的解说词和对老兵的采访中,都是比较客观的表述,并没有偏袒日本和中国任何一方。在《美丽中国》中,摄像师走遍中国的山川河流,拍摄所看到的真实景观,不管是小动物的特写,还是对于整体自然环境的宏观体现,都是基于真实环境的,没有虚构,解说词也是对这些自然地貌的客观描述。

(二)主观的话语内容(2009—2014)

主观的话语内容是指纪录片中所表现出来的语态带有明显的主观态度,在B组的样本中,纪录片所体现的话语具有明显的意识形态倾向性。在《中国人来了》中,从解说词可以看出说话人所体现的中国“威胁”论观点:例如,(1)China is flexing its military muscle on the international stage as well as threatening America’s global economic supremacy.从这句话中可以看出,说话人将中国在国际舞台上的表现认为是一种威胁。在《中国是如何愚弄世界的》,从标题就可以看出这种明显的倾向性,纪录片的论调就是认为中国的经济发展是不健康的,是不能长久下去的,在未来必定会陷入危机当中。

(三)客观、赞美的话语内容(2015—2017)

客观、赞美的话语内容是指纪录片所表现出来的语态是在客观的基础上带有积极、称赞的话语色彩。在《我们的孩子足够坚强吗?中式学校》中,基本上是从客观的角度上叙述的,探讨中英教育模式的优劣,对中国的传统教育方式有部分的认可,认为在基础教育上中国的教育有可取之处。在《中华的故事》中,BBC没有把焦点落在西方对中国的偏见上,而是从中国普通人的视角追溯中国过去4000多年的历史,撰稿人兼主持人迈克尔·伍德对中国的历史文化也十分推崇。纪录片以深入浅出的方式通过视觉形象向西方受众讲述一个真实而客观的中国。连出境的考古学家和天文学家,也几乎是清一色的年轻华人,“这说明BBC在中国题材纪录片的表现上还是有变化的”。

四、结语

进入21世纪以来,BBC拍摄了一系列的中国题材纪录片,题材丰富,也不乏经典之作,如《美丽中国》《中华的故事》等,本文探求的是BBC中国题材的话语变迁问题,从宏观上、微观上和风格上探寻它的话语变迁轨迹,BBC拍摄的中国题材纪录片的话语是不断变化的,从客观的话语内容到主观的话语内容,再到客观的、赞美的话语内容。未来BBC肯定还会拍摄大量的中国题材纪录片,未来的话语又会是怎么样的呢?我们无从得知,也无法现在下结论,这依赖于学界对纪录片话语的继续研究和批判。(本文系“华侨大学研究生科研创新能力培育计划”)

[1]宋杰.纪录片:观念与语言[M].昆明:云南大学出版社,2008.

[2]李韦儒.纪录片《美丽中国》的艺术表现手法和审美特征研究[D].济南:山东师范大学,2013.

[3]涂玉洁.涉华纪录片传播与中国国家形象的建构[D].武汉:中南民族大学,2012.

[4]李东青,孟宇鸿.对BBC纪录片《中国人来了》的批评语篇分析[J].海外英语,2015(3):218-219.

[5]邢勇.话语变迁与权力表达——观察中国电视纪录片三十年的一种视角[J].现代传播,2009(1):86-88.