东北亚区域安全合作:以信任均衡建设为路径的探索

东北亚区域安全合作:以信任均衡建设为路径的探索

王俊生

东北亚;安全合作;当务之急;恐惧均衡;信任均衡

导致东北亚各国安全领域最为恐惧的局面在过去几年有增无减,由此带来了相对稳定与相对和平,但这种稳定与和平不仅脆弱,且风险极高。如何实现东北亚安全由恐惧均衡走向信任均衡成为该地区安全合作重要方向。国家间信任关系生成需要五个因素:利益、制度、偏好、信用、秩序。东北亚信任缺失的主要原因在于该地区权力转移、各国安全观对立、历史因素、“面子政治”等四方面。本文指出,为建立信任均衡,在军事安全层面,要推动有关国家间建立沟通机制、推动国防白皮书发布以及重大军事行动前信息发布。在非军事层面,要扩大该地区利益合作关系,加强多边对话制度建设,塑造各国更多趋同偏好,调和不同安全观差异,树立国家信用,通过“中美双领导体制”营造稳定秩序等。

东北亚地区的战略重要性已有诸多论述。“东北亚已成为最充满活力、战略价值最大的地区”。[1](P888)“东北亚地区对中国有着特别重要的地缘、经济、政治与安全意义”。[2](P198)近年来东北亚区域安全合作呈现两个令人担忧的悖论:其一,“在东北亚存在着经济领域合作和相互依存深化而安全领域合作程度低下的所谓‘亚洲悖论’现象”。[3]其二,“东北亚国家所持有的安全理念大致经历了从绝对安全到相对安全,从个体安全到共同安全,从均势联盟安全到多边合作安全的转变”。[4]笔者也曾详细分析过该地区各国(包括朝鲜)对开展多边安全合作的积极态度。[5]这种背景下该地区安全紧张态势却有增无减,典型反映在朝鲜半岛问题上。

如何务实推动东北亚地区安全合作已成为亟待回答的问题*究竟哪些国家属于东北亚地区仍存争议,本文主张从地缘政治角度,东北亚地区应包括中国、美国、俄罗斯、日本、朝鲜、韩国、蒙古七个国家。。本文认为,当前东北亚安全特点是恐惧均衡,这是该地区安全合作的最大障碍。导致恐惧均衡的根源在于各国间缺乏合作所需的基本互信。“东北亚地区各国安全互信缺失,已严重阻碍了该地区开展多边安全合作”。[6](P2)为实现东北亚安全合作,推动该地区安全局势从恐惧均衡走向基于信任的均衡至关重要。

一、信任关系与东北亚安全合作

当前东北亚安全局势走向与中华民族复兴均处于关键时刻。这包括中美权力转移体现出结构性变化特点、朝鲜半岛局势演变处于临界点、中日权力转移发生结构性变化与日本安全战略正走向新方向、俄罗斯战略走向也体现出新特点。中国自身崛起也是影响东北亚安全局势走向的最大因素之一。“目前是近代以来中国掌控周边大局能力最强的时期”,[2](P251)对于事关中国周边外交与中国崛起核心次区域的东北亚地区,中国究竟应如何缓解其高居不下的紧张局势,如何运筹帷幄未来和平与合作秩序,是摆在中国学者面前的重要课题。需指出的是,“对中国来说,构建秩序的目标不是为了获取霸权,不是要建立以自己为中心的势力范围,而是要塑造一个稳定、和平、合作、发展的地缘区域环境”。[2](P251)

国际关系理论对于如何实现地区和平与合作已有许多探讨,这包括民主和平论、经济互相依赖论、霸权稳定论以及国际机制论等。对于民主和平论,“美、日一直自诩为‘民主、自由、法制、尊重人权’的国家,声称东北亚及世界各地不稳定的根源是一些国家存在不民主、不自由等”。[7]事实上,不仅东北亚许多国家对于民主的界定与西方截然不同,亚洲的价值观与西方的价值观必然有不同之处,而且即使在西方学界对该理论也存在很多批评。[8](P769)

对于经济相互依赖论,第一次世界大战前,欧洲列强间经济关系深深交织在一起,但这并没能阻止战争爆发。如上所述,东北亚地区安全紧张态势有增无减的大背景就是该地区经济相互依赖加深,“1986年到1992年,亚洲内部的经济出口从31%增长到43%,到2010年这个数字占到亚洲贸易总量的56%”。[9](P54、66)前世界贸易组织首席经济师罗柏年2013年11月表示,“亚洲内部的贸易额增长一向高于全球平均值”。[10]亚洲内部紧密的经济相互依赖最典型的反映在中日韩三国之间。

由国际公共产品理论发展起来的霸权稳定论不仅在理论上遇到诸多挑战,而且也不符合东北亚现实。“霸权存在只有当其控制其他国家外交政策的时候,显然东北亚现在已不再存在霸权。美国单边主义在世界上已经遇到许多挑战,挑战最大的地区当属东北亚”。[8](P784)

对东北亚安全合作研究最多的当属多边安全机制,背后逻辑即是国际机制和平论。但总体上看,“东北亚地区还不具备建立多边安全机制的条件。冷战后的所有尝试都失败了”。[6](P6)笔者也曾指出,“目前在东北亚建立多边安全机制不仅不现实,而且在朝核问题悬而未决背景下,仓促建立起来的机制也未必就能带来该地区和平与合作”。[5]

况且在新时期推进该地区多边安全机制时,历史上日本帝国主义靠殖民侵略建立“大东亚共荣圈”的伤疤仍会不时重现于人们记忆,尤其涉及领导权之争时。这进一步给该地区多边安全机制建设带来障碍,也凸显出构建信任合作关系的紧迫性与重要性。“东北亚大国关系利益协调的机制化欠缺,地区安全合作制度的缺失,最根本原因还是缺乏彼此信任度,大国间政治互信及相互尊重并没有真正建立起来”。[11]“要建立各国所接受的安全合作机制和模式,必须首先在东北亚地区建立促进各国相互信任的机制。因此,如何克服信任缺失和安全困境,培育各国对彼此的信任才是东北亚地区安全合作的关键”。[12]

二、信任、安全合作以及两种均衡

考虑到本文研究旨在促进东北亚安全合作,以及在实现路径上应由恐惧均衡向信任均衡转换的假设,因此,这里需要在理论上厘清信任与安全合作的关系,尤其要区分两种均衡的本质区别,以及国家间信任关系的生成逻辑。

1.信任与安全合作。

关于信任与安全合作,学界普遍认为,“信任对促进安全合作非常重要”。[1](P903)“信任关系更容易促使国家采取国际合作和多边主义的方式解决问题,尽管信任别国面临背叛风险”。[13](P252)一旦缺乏信任,“会增大安全合作成本、降低合作效率”。[1](P889、894)“对欺骗的防御心理,使得国家间即使拥有共同利益与合作动机也不一定会自然达成合作”。[14](P268-286)有学者在对20世纪70年代提出的相互依存理论、复合相互依存理论、世界体系理论、国际政治经济学理论等进行深入研究后发现,“在世界体系中,相互依赖的基础是合作,而实现合作的关键因素是信任”。[15]本文主张信任有利于国家间安全合作,“信任是国际合作与冲突的微观基础,因此,国家间建设战略互信和政治信任是一项重要政策目标”。[16]

2. 信任均衡与恐惧均衡。

国家间合作的动因比较复杂,要区分合作是否由信任产生并非易事,特别是相对于威慑带来的恐惧而言。本质上讲,“前者是基于相信另外一个国家会履行信任的责任(比如边界信任措施)而进行的合作,后者如基于核大国间的互相毁灭而建立的合作”。[17](P381)本文由“信任”和“恐惧”引申出两个新概念:“信任均衡”与“恐惧均衡”。

均衡本是博弈论的核心概念,指博弈达到的一种稳定状态,没有一方愿意单独改变战略。这里借用该概念修饰“信任”意指由各方的信任关系所达成一种稳定状态,从而实现该地区国家间和平与合作。同样,这里借用“博弈论”中“均衡”概念修饰“恐惧”,意指由各方间的互相“恐惧”达至一个貌似相对稳定的状态,巨大不确定性又使得各方不愿意轻易改变使彼此“恐惧”的战略或政策。其结果是要么恐惧延续,要么为恐惧“加码”。由此可见,“信任均衡”和“恐惧均衡”都会形成表面的稳定状态,这就需要解释两个问题:其一,两者的本质区别是什么?其二,何以表明两种均衡实现了转换?

两者的本质区别在于前者出发点是“合作共赢”,后者出发点是“零和博弈”;前者主张对话方式解决分歧,后者往往通过施压恐吓方式解决问题;前者不仅高层领导互访频繁,而且民众等互动交流也常常热络,体现为友好相处,后者则往往局限于高层领导间互动,普通民众之间关系冷淡,两国关系常体现为剑拔弩张;由于敌意认知与多层面交流缺乏带来误判上升,后者的稳定局面明显脆弱且风险性极高,一方常常为了减小自身恐惧而不断加大对另一方施加“恐惧”的砝码,其结果极易形成恶性循环。

这种恶性循环导致双边与地区局势长期处于紧张状态在国际关系中屡见不鲜,冷战期间的美苏关系即是如此,当前最典型例子体现在朝韩关系上*由于下文还将讨论朝韩关系,这里仅简单以此为例来指出恐惧均衡带来国家间关系的特点。。朝鲜声称其核试验以及频繁进行的导弹试射是面对美韩军事威胁的自保行为,也是迫使美国改变对朝政策的策略使然*笔者2016年6月27日—7月1日在访问朝鲜期间与朝方人员交流时再次得出该观点。也即朝鲜多次进行核试验和频繁进行导弹试射不仅有国防建设的目的,同时仍有想以此为筹码“迫使”美国和朝鲜进行谈判的考虑。。美韩则以此为由不仅频繁举行针对朝鲜的联合军演,而且越来越向实战方向发展,斩首部队也加入其中。其结果不仅半岛局势紧张状态高居不下,而且极为危险。

相反,信任均衡则容易形成国家间关系的良性循环。以欧盟国家间关系为例,抛弃了历史上敌友泾渭分明、冲突与战争频发的状态,二战后该地区国家间关系长期呈现出和平稳定态势,很重要一点就是彼此信任关系,欧洲为此还特意建立起一系列信任措施*比如:[瑞典]英·基佐:《建立信任措施:欧洲经验及其对亚洲的启示》,《现代国际关系》,2005年第12期;曹云霞,沈丁立:《试析欧洲的信任建立措施及其对亚太地区的启示》,《世界经济与政治》,2001年第11期。。尽管很难想象东北亚地区国家间关系有朝一日能赶上欧盟国家间关系,但由于恐惧均衡与信任均衡所带来国家间关系的巨大差别,尤其考虑到当前东北亚地区国家间关系呈现出典型的恐惧均衡加剧特点*针对东北亚地区国家间关系为恐惧均衡的特点,下文将详细论证。,推动该地区国家间关系走向信任均衡有着极为重要的现实意义。

需要指出的是,这里的“恐惧均衡”(balance of fear)并非“恐怖均衡”(balance of terror),后者主要应用在核威慑领域,强调彼此对对方有构成重大伤害的潜能,从而维持平衡与安全。本文的“恐惧”主要指各方对彼此政策中的“敌意”部分以及随之而来的巨大不确定性的担心。“均衡”则如上所述,指各方对彼此的担心同时上升达至一个貌似稳定的状态,这种均衡难以测量,只是反映国家间关系的大致状态。

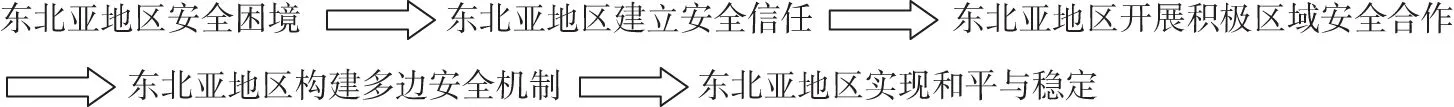

图1 东北亚和平与合作的实现路径

作为中国周边次区域中安全困境最为严重的东北亚地区,[18]其和平与合作的实现路径应如图1所示那样,首先从建立安全互信开始,逐步过渡到积极区域安全合作、机制建设,最终实现该地区积极的和平与稳定。由此可见,东北亚地区当务之急要构建安全信任关系,这就需要从理论上首先回答信任关系生成的逻辑。

3.国家间信任关系生成的逻辑。

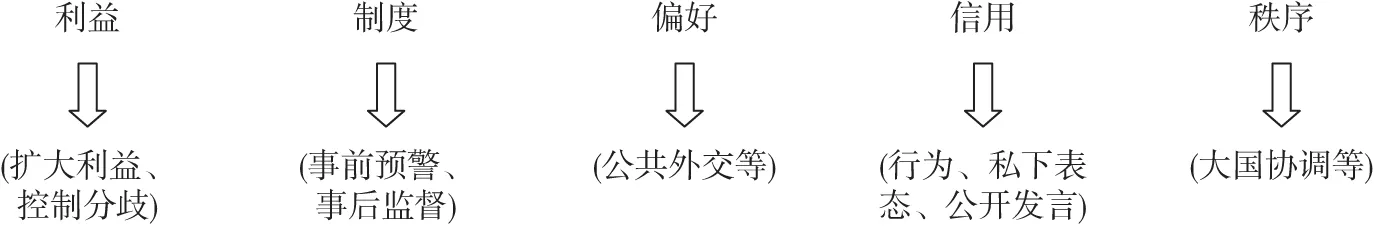

对于“信任”的探讨最成熟学科当属社会学。根据“社会学中信任的建立需要理由、偏好与规则三个要素”,[19](P33)国家间信任的生成也应包含三个要素:利益、制度、偏好。

很多学者都注意到信任建设中利益关系和情感偏好的重要性。信任别国很难解释为什么不怀疑他国会出于自利(self-interest)目的,这首先出于利益考虑。“你信任我,是因为这种信任符合你的利益。反过来,我信任你,也是因为这种信任关系符合我的利益”。[20](P421-456)在此基础上,有学者详细分析了“偏好”对建立信任关系的重要性,“国家间信任与两种因素相关:一是对外部世界的认知与评估;二是个人或国家的心理感受,包括领导人或国家的个性特质、心理认知以及情感偏向等”。[21]这里的“外部环境”更多指利益考虑,“国家心理感受”正是情感上的“偏好”。

在此基础上,有学者进而把规则从利益中剥离出来,成为一个单独要素。“国家间信任分三个层面,基于国际交往经验的信任,互惠是核心;基于国际行为体具有社会、文化共性的信任,它根源于国际社会履行的义务和合作规则(比如是否会改变现状等);基于制度的信任,这种信任是建立在非单个国家的规则、国际规范和制度的基础上”。[22]“只有各国际行为体基于信任的理由、偏好和规则的基础上,才能真正建立国际信任”。[22]

此外,有学者还指出国际秩序对于建立信任关系的重要性。[22]所谓“国际秩序”是指在一定世界格局基础上形成的国际行为规则和相应保障机制,通常包括国际规则、国际协议、国际惯例和国际组织等,这里国际秩序(或地区秩序)在一定意义上等同于国际(或地区)和平与稳定。由此可见,信任是形成国际秩序的重要因素之一。反过来看,和平与稳定的国际(或地区)环境有利于国家间形成信任关系。反之,如果一个地区处于失序环境中,混乱与猜忌充斥其中,必然不利于国家间信任关系形成。综上,国家间信任关系的生成逻辑可用图2表示。

图2 信任关系的生产逻辑

三、当前东北亚安全合作被恐惧均衡主导

近年来东北亚整体区域安全合作往往试图通过大国协调与集体行动推动,围绕朝核问题的解决模式即是如此。但大国协调常常因中美猜忌而不能取得较好效果,集体行动也是如此,各方往往互相指责,最终合作效率低下,甚至无果而终。背后主要根源在于各国间互相恐惧,美国担心中国、中国担心美国、中国担心美日同盟与美韩同盟、美国担心中俄战略合作、朝鲜担心韩国、韩国担心朝鲜等等。这种担心与恐惧在过去几年呈现有增无减之势。

对中国而言,主要担心三方面:其一,美日与美韩同盟超出双边范畴而对中国的威胁。“双边联盟体系可以实现体系内国家排他性的基本安全,但却导致了地区大国间的信任赤字,尤其是中美两国间战略互疑已成为地区安全问题最为深层的原因”。[4]其二,该地区核扩散;其三,该地区安全紧张局势。这三方面近些年均有增无减。美日与美韩同盟得到加强,美日韩三边军事合作也得到一定推动。2014年12月,韩美日三方签订《情报共享协议(TISA)》,规定韩日两国将以美国为媒介间接共享相关情报*共享方式为,韩国和日本宙斯盾舰探测的情报通过美军陆地转播台交换。。2016年6月28日,韩国、美国、日本海军在夏威夷附近海域以应对朝鲜导弹为名举行了导弹防御(MD)联合军演。2016年7月8日,韩美军方同时宣布将在韩国领土部署美国“萨德”系统,这不仅远远超出半岛防御范围,而且在日本将部署该系统背景下,韩国此举会再次实质性推动美日韩三边军事合作。朝鲜新任领导人上台后已进行了三次核试验,大大重挫了该地区国家为防止核扩散而做出的努力。日本与韩国国内主张独立“拥核”的声音再次增大。[8](P779)这显然是中国不愿意看到的,特别是在该地区安全紧张局势有增无减背景下。

美国在东北亚地区最为担心两方面:其一,中国崛起,逐渐排除其在该地区影响力。米尔斯海默明确指出,“美国在21世纪初可能遇到的最潜在危险便是中国将成为东北亚霸权”,“随着中国力量增长,中美两国注定会成为对手”。[25](序言)亨廷顿从文化和权力两个角度推演出类似结论,“中国的历史、文化、传统、规模、经济活力和自我形象,都驱使它在东亚寻求一种霸权地位”,“中国作为东亚占主导地位地区大国的状况如果继续下去,将对美国核心利益构成威胁”。[26](P254、259)其二,该地区核扩散,以及朝鲜核武器具备打击美国本土的能力。美国这两方面的担心近些年也有增无减。中美实力差距进一步缩小,两国在东北亚地区的地位与影响力正由此前美国占主导地位向中美二元均衡的格局发展。[27]朝鲜不仅进行了多次核试验,而且还多次进行中远程导弹试射,其打击美国本土的能力也在逐步增强。

日本在东北亚地区的最大担心有以下几点:其一,中国崛起,日本在该地区主导地位彻底丧失。自甲午战争打败中国与日俄战争打败俄罗斯以来,日本曾长期获得东北亚主导地位,二战结束后,日本仍试图竭力维持这种地位。这其中部分原因或许是“因为日本担心中国在强大后进行报复,因而时刻处于本体性安全危机的困扰中”。[21]其二,中韩接近;作为该地区最大经济体和第四大经济体的中韩两国,在对日历史问题上立场较为相近,中韩接近将极大削弱日本在该地区的地缘政治地位。其三,朝鲜的核武与导弹发展。这些显然也都有所增大。不仅中国实力迅速增强,日本在东北亚地区前所未有地极可能沦为二流大国,而且过去几年中韩在针对日本历史翻案等问题上立场确实更为接近,两国在对日施压上也展现出了一定程度的实质性合作。

韩国在该地区的最大担心在于:其一,朝鲜的安全威胁;其二,在半岛问题上以牺牲韩国主导权为代价的中美协调。这两方面在韩国看来也有所增强。朝鲜在连续进行核试验和导弹发射情况下,来自朝鲜的实质性安全威胁的确进一步加大了。对于后者,韩国《中央日报》2016年3月18日刊发的一篇文章比较有代表性。文章指出,美国和中国围绕朝鲜半岛问题表现出的动向颇为可疑,令人不禁怀疑双方是否已经就短期内消除目前严重紧张局势以及从长期出发并行讨论朝鲜(半岛)无核化与和平协定问题达成某种共识。文章称,“就在韩国外交当局大肆吹嘘韩美、韩中关系一切顺利的时候,韩国可能已经沦为两大强国象棋盘上的卒子”。[28]对于韩国的所谓“担心”,笔者虽然不能苟同,但近些年半岛问题的解决进程仍以中美协调为基调的事实没有改变,特别是美国特朗普政府上台后,中美围绕如何解决朝鲜半岛问题的实质性合作进一步加强。

进入21世纪,综合材料艺术因其拓展性,在美术学院教学体系中有了重要地位。在此之前,美术学院艺术专业的重点是“国、油、版、雕”四个传统门类,随着新材料、新技术在中国当代艺术中发挥作用,综合材料艺术语言在中国语境中有了更多的用武之地。从上世纪90年代中后期到现在,中国艺术家使用综合材料和多媒介(或非传统媒介)创作的艺术作品,开始在西方崭露头角,徐冰、陈箴、黄永砯、隋建国、宋冬、毛同强等都可视为是这方面的重要代表。

对朝鲜而言,最大担心体现在三方面:其一,来自美国的威胁。“考虑到朝鲜对美国盟友的威胁、对美国视为威胁的国家与团体的武力支持,对朝鲜进行政权更替是唯一能让美国满足的最终结果”,[29](P32)因此长期以来,美国都被朝鲜视为政权安全的最大威胁;其二,冷战结束后随着与韩国实力差距进一步扩大,朝鲜显然担心来自韩国的颠覆与吸收统一;其三,考虑到与中国关系的重要性,有理由相信朝鲜确实担心中朝关系恶化对其国家安全带来影响。朝鲜这些担心近年来均有增无减。美韩针对朝鲜联合军演的规模越来越大、越来越向实战方向发展,斩首行动也包含其中。过去几年韩国政府到处推宣统一,不免给人“统一即将来临的印象”。同时,源于朝鲜核问题上的战略分歧,中朝关系仍然看不到改善势头。

俄罗斯最大担心体现在两方面:其一,其影响力被排除出东北亚局势之外,“(俄罗斯)积极参与该地区的各种安全对话与合作,其目的在于保证其不被排斥在地区安全事务之外”。[30]其二,来自美国的压力,“奥巴马政府对俄罗斯区域战略的核心任务在于隔离俄罗斯复兴与中国崛起”,[31]也就是说美国在东北亚地区的战略目标不仅要迟缓中国崛起,同样也要迟缓俄罗斯复兴。其三,随着东北亚某些国家的复兴,俄罗斯担心历史上其抢占的领土被这些国家提出主权索求,或者实质性占领。“从俄罗斯领导人的角度看,这种现实和潜在的领土要求,对其东部安全构成威胁”。[30]

如上所述,近年来在东北亚安全事务上中美协调加强,俄罗斯地缘影响力确有下降之势。来自美国的压力也有增无减。在俄罗斯西部面临北约已扩展到其“门口”和反导系统已部署背景下,美国在其东部强化与日本的同盟以及欲在韩国部署萨德系统,无疑给俄罗斯安全带来更大压力。对于俄罗斯所谓担心东北亚相关国家提出领土索求,尽管不太可能发生,但由于俄罗斯“远东地区土地面积为620万平方公里,而人口从苏联解体时的805万人减少至约640万人,每平方公里仅1人”,[30]俄罗斯确实担心邻国居民向该地区扩张。随着韩国“欧亚倡议”与中国“一带一路”实施,客观上会加强与该地区的经济合作与人员往来,这也有可能加剧俄罗斯担心。

比较而言,蒙古安全环境有所改善。在与俄罗斯维护传统友好关系基础上,与中国、美国的关系均有所提升。当然,蒙古在东北亚安全局势上的影响力较为有限。

综上可见,东北亚各国虽然在经贸、政治等领域的双边或者区域关系主要特点并非完全是恐惧文化,但导致东北亚各国安全领域最为担心的局面在过去几年里均有增无减,在军事安全领域呈现出典型的恐惧加剧特点,这些互为恐惧的局面同时上升带来了相对稳定的状态。与此同时,东北亚地区大致维持了相对和平,本文将其称之为恐惧均衡导致的和平,这种和平显然呈现出冷和平与消极安全状态的特点。

已经有很多研究指出东北亚冷和平与消极安全状态根源在于核威慑、冷战格局等因素*比如:《朝美骂战背后难以破局的东北亚冷和平》,《环球网》,2015年2月6日。参见:http://world.huanqiu.com/hot/2015-02/5613037.html.。本文之所以指出恐惧均衡也是导致东北亚冷和平与消极安全的一个重要根源在于两方面:其一,恐惧均衡是导致东北亚地区冷战格局、历史问题、领土问题等难以解决的重要原因,固化了该地区的冷和平与消极安全状态;其二,近些年该地区国家间的互相恐惧不减反增,使得该地区安全局势表面上呈现一定稳定性,实质不仅脆弱而且风险极高。2017年以来朝鲜半岛战争局势曾经一触即发再次体现出这一点。如何弱化和消除这种恐惧就成为东北亚安全合作上亟待解决的问题。

各国恐惧加大的主要原因在于信任缺乏加剧。以同期中美与中日不断攀升的信任赤字为例,郝雨凡教授指出,“中美存在的问题很多,但最核心的是在动机和意图上彼此怀疑”。[32](P263)中美两国攀升的“信任赤字”必然使得两国发生错误“镜像认知”和相互“妖魔化”的可能性增加,直接后果就导致“双方倾向于从最坏前景出发制定针对对方的政策”*王鸿刚:《中美“合作伙伴关系”新定位评析》,《现代国际关系》,2011年第2期;朱立群:《信任与国家间的合作问题——兼论当前的中美关系》,《世界经济与政治》,2003年第1期。。对于中日关系而言,“领导层的交恶和国民感情的遇冷,造成了中日间‘负能量’的螺旋式上升。软实力在中日外交中几乎荡然无存”。[33]

导致上述各国对外恐惧有增无减和信任赤字不断攀升的背后根源可归结为以下几点:第一,东北亚地区权力转移仍在继续,并有加速之势,地区安全层面结构极不稳定。“权力转移的过程加大了安全困境,同时增加了新的安全担忧”。[6]有学者甚至认为“美国、日本对中国崛起意图的猜忌主要源于这个”。[1]况且,权力转移本身就会引起各国间信任变化。这正如朱锋教授指出的那样,在东北亚地区“中国持续崛起所带来的权力变更首先产生的不是政策和战略变化,而是微妙复杂的心态、知觉和认知上的变化”。[34]

第二,各国安全观对立,特别是美国双边同盟与地区其他国家之间的对立,“美日安全同盟是最具破坏性的力量”。[4]“美日对朝鲜的敌视政策是朝鲜半岛动荡的主要根源之一,美日对中国崛起的警惕、防范与制约使东北亚难以建立起各国间真正的信任以及和平、稳定的战略关系,美日对俄罗斯的冷淡也使俄与美日的关系难以真正成为建设性的合作关系”。[7]冷战结束后东西方阵营之间的国家缺乏信任,“尤其反映在中国、俄罗斯对于美日同盟、美韩同盟、美日韩三边安全合作走向的不确定性的担忧”。[1]

这归根结底源于各国所秉持的安全观不同,“中俄秉持新安全观,美朝倾向于传统的安全观念,日韩则摇摆于两者之间”。[4]在不同安全观支配下,以美国为中心的“亚太再平衡”网络将中国视为平衡对象。以日本为中心的“价值观同盟”网络体系将中国排除在外。朝鲜偏执的安全观使得其几乎与整个地区为敌。“这些对冲网络的存在本身就是对他国安全的一种排斥、提防或否定。因而,网络内部国家间获得的本体性安全越多,不同网络之间的本体性安全危机反而愈严重,相互提防的各种网络使各国间难以形成一种不设防的心理状态,进而引起了东亚国家间信任的严重流失”。[21]

第三,历史因素及历史遗留问题。这包括中日历史问题与领土问题,韩日慰安妇问题与领土问题,日俄领土问题,朝韩对峙与统一问题等等。事实上,安全观对立的部分原因也与历史传统有关。在东北亚安全问题上,美国缺乏多边主义传统。“二战之前,美国与苏联、英国、德国在欧洲的分权就已开始,因此二战后很容易建立一个分权的习惯。而在东北亚则正好与此相反,二战前就是美国主导,二战后美国习惯通过双边同盟进行主导。因此,美国缺乏在这个地区推行多边主义和分权的习惯”。[6](P12)事实表明,二战结束后的历史遗留问题以及冷战的遗留问题致使该地区信任建设十分困难。

第四,东北亚国家的“面子政治”使得信任建设更是雪上加霜。[1](P893)由于东北亚各国政治文化以及近代历史沧桑巨变,各国在对外关系中均特别看重“面子”问题。特别是存在历史问题与现实利益冲突背景下,各国间妥协难度加大,有时候“面子”比实际利益的“里子”显得更为重要,这就增大了相互猜忌,给信任建设进一步带来了难处。

在无政府国际体系作为一个常量的前提条件下,东北亚国家间信任降低与恐惧加剧的直接后果就是该地区安全困境加剧,“而要克服安全困境,只有从加强合作开始,而这又要以加强东北亚国家间的信任为基础”。[12]这再次表明,实现东北亚地区从恐惧均衡向信任均衡转变已经是该地区加强安全合作的当务之急。

四、东北亚安全合作如何实现信任均衡?

通过上述信任生成的逻辑可见,东北亚地区在信任建设上已经采取了以下措施。在军事安全层面:其一,相关国家间已建立了直接或间接的沟通渠道,避免因误解而产生冲突。以中国为例,中俄两军于1993年11月建立了国防部长定期会晤机制,1997年11月建立了总参谋部战略稳定磋商机制。2004年10月普京总统访华时,两国元首又同意建立国家安全磋商机制;2015年12月31日,中韩国防部直通电话正式开通。截至2016年1月,中韩国防政策工作会议已召开15次。

中朝近年来尽管因核问题上存在战略分歧,两军交流受到影响,但两国1961年签订的《中朝友好合作互助条约》仍然生效。2016年7月11日,《中朝友好合作互助条约》签订55周年之际,习近平主席和朝鲜最高领导人金正恩互发贺电。“条约”明确规定“一旦缔约一方受到任何一个国家的或者几个国家联合的武装进攻,因而处于战争状态时,缔约另一方应立即尽其全力给予军事及其他援助”。这表明在紧要时刻,两国军事沟通有机制保障。

相比之下,中日军事沟通滞后。1998年和2000年分别实现国防部长互访和两军总参谋长互访以及1997年至2002年副部级年度防务磋商举行3次后,迄今处于停滞状态。

其二,有关国家对本国的国防战略进行公布。自2009年1月发布《2008年中国的国防》白皮书以来,中国每年都会发布国防白皮书。日本政府自1970年以来每年都发布国防白皮书。韩国自冷战后每两年发布一次国防白皮书。

其三,在军事行动或演习前发布信息,让其他相关国家及时了解情况。1994年9月3日,中俄两国元首签署了《关于不将本国战略核武器瞄准对方的联合声明》,同年中俄两国还签订了《中俄两国预防危险军事行动活动协定》。

在非军事层面,该地区有关国家间的以下做法有利于信任建设。(1)自贸协定签订,共同利益扩大。2015年6月1日,中韩签订自贸协定。(2)建立了相关多边机制,有利于各方更多沟通与交流。该地区已经形成中日韩三边对话机制和六方会谈机制。目前中日韩三边首脑对话已经重启。六方会谈“是新形势下中国第一次从区域构建的角度试图创建东北亚新区域关系与合作框架”。[2](P246)尽管六方会谈复谈暂时面临重重困难,但除朝鲜外的各方均普遍认为其是解决朝鲜半岛问题乃至构建未来东北亚多边机制的重要平台。(3)中日2005年组成历史研究联合小组,有利于共同偏好形成。(4)相关方在地区重大问题上的协调秩序,这不仅反映在此前多轮六方会谈谈判上,也反映在近些年中美俄等国针对朝核问题的协调上。

与此同时,与信任程度较高的地区——比如欧洲与东南亚——相比,东北亚地区信任建设还任重而道远。即使上述已采取的相关措施也只是零星个案,别说普遍推广,就是离占主导的方向也差距甚远。下一步在军事安全层面还需从以下方面入手:建立中日军事沟通机制;推动俄罗斯、朝鲜、蒙古发布国防白皮书;加大各国在军事行动或演习前信息发布,这方面可邀请其他国家军事观察员参加军事演习以及加强军事人员的互访与交流。各国还应逐步建立可供对方验证军事行动及信息的途径,并推动限制某些特别军事行动的规模、时间或强度。

在非军事领域,则应从以下方面入手:第一,继续扩大该地区利益合作关系。从表面上看,东北亚国家在政治与安全问题上利益兼容性越来越小,利益冲突越来越突出,但实际上这些国家的共同利益呈现扩大趋势。由于各国间互相依赖越来越大,一个不稳定的地区安全局势往往带来各方利益“共输”局面,尤其在经贸领域。应该说冷战结束以来和平与发展的时代主题背景下,各国几乎都把发展经济提到了与维护安全同等重要的位置。尽管经济依赖并不必然带来信任与合作,但经贸共同利益确实是促进安全合作和信任建设的“压舱石”,“经济合作是东北亚合作中最为迅速、成效最为显著的领域,在东北亚共同利益中最能产生外溢效应”。[35]这方面要继续做大各国共同经济利益的蛋糕,下一步尤其要注重中日自贸区和中日韩自贸区建设,并逐步以中日韩自贸区带动东北亚自贸区建设。同时,加大中国“一带一路”倡议与有关国家经济合作倡议的对接。

第二,应尽快建立对话制度化的机制,让对话常态化与习惯化。“缺少多边合作传统,在(东北亚)地区和平与安全问题上尚未建立对话机制,使得(该地区)各国难以发现战略利益汇合点,战略互信当然无从谈起”。[35]为此,一方面应尽快推动六方会谈重启,另一方面要推动符合该地区多边安全合作趋势的新对话机制,尤其是朝鲜半岛由停战协定向和平机制转变的“停和机制”。“对于朝核问题,不能要求朝鲜必须首先‘弃核’然后才解决其他问题,而要和其他问题同步解决”。[6](P13)“停和机制”主要为了缓解和消除该地区冷战格局,其结果也有利于该地区相关国家间的信任建立。

第三,要培养各国具备更多趋同的偏好,调和不同安全观差异。如果东北亚相关国家能建立历史联合研究小组,比如中日韩,那么研究成果就有望缩小各方在历史问题上的差距,也更容易被三国民众所接受。这方面还可以推动由退休高官和著名学者组成“名人论坛”,共同讨论东北亚各国间现实的安全利益分歧并为该地区未来安全秩序进行研究,同时引导舆论。为调和不同安全观差异,要合理安排美国同盟体系与该地区共同安全利益的关系。美国同盟体系是其东北亚安全战略基石,任何触动美国同盟体系的安排都不大可能取得成功。这种背景下,务实安排的一种可能是通过“美韩+X”“美日+X”等三边机制方式,实现美国双边同盟与该地区其他国家的对接。

第四,鉴于一国是否信任他国主要取决于该国对他国信用的判断,各国对彼此的政策应呈现连续性。在这方面,美国与韩国的对朝政策连续性尤其需要加强。同时,已经达成的协议要严格遵守,否则会极大影响其信用,信任也无从建立。

第五,可尝试在该地区形成“中美双领导体制”*“双领导”与“共治”不一样。有关在东北亚地区构建“中美双领导体制”的必要性、可行性、具体路径等可详细参见王俊生:《中美双领导体制与东北亚安全:结构失衡与秩序重建》,《国际政治研究》,2013年第4期。,为互信关系建立构建稳定秩序。“历史证明,每个国际体系都是被当时处于领导地位的大国制定规则和管理”。[36](P150)“共同利益的汇聚及其制度化、所涉各国共担责任、大国承担主要责任已成为国际合作的基本战略路径”。[37]习近平主席2016年4月在美国出席会议时也指出,“大国协作是处理重大争端的有效渠道”。[38]这其中“最主要的还是中国和美国的作用”。[39]

[1] Gregory j. Moore. Constructing Cooperation in Northeast Asia:Historical Northeast Asian Dyadic Cultures and the Potential for Greater Regional Cooperation[J]. Journal of Contemporary China, Vol. 22, Issue 82, 2013.

[2] 张蕴岭.在理想与现实之间——我对东亚合作的研究、参与和思考[M].北京:中国社会科学出版社,2015.

[3] 韩献栋.美国“亚太再平衡”背景下韩国的外交安全战略[J].现代国际关系,2015,(3).

[4] 韩爱勇.东北亚大国协调与复合型安全合作架构的建立[J].当代亚太,2013,(6).

[5] 王俊生.东北亚多边安全机制:进展与出路[J].世界经济与政治,2012,(12).

[6] Camilla T. N. Sørensen. Security Multilateral-ism in Northeast Asia: A Lost Game or the only Way to Stability[J]. Journal of China and International Relations, Vol. 1, No. 1, 2013.

[7] 楚树龙.东北亚战略形势与中国[J].现代国际关系,2012,(1).

[8] Brendan Howe. Three Futures: Global Geopolynomic Transition and the Implications for Regional Security in Northeast Asia[J]. Modern Asian Studies, 2005,39(4).

[9] T. J. Pempel. Remapping East Asia: The Construction of a Region[J]. American Journal of Sociology, 2006, 111(5).

[10] 专家表示亚洲区域内部贸易成为全球贸易重要“发动机”[EB/OL]. 新华网,2013-11-07. http://news.xinhuanet.com/world/2013-11/07/c_118053333.htm.

[11] 杨鲁慧.东北亚大国关系中第三方因素及地区安全共同治理[J].东北亚论坛,2012,(4).

[12] 李淑云,刘振江.信任: 东北亚区域安全合作的关键因素[J].外交评论,2007,(1).

[13] Brian C. Rathbun. Trust in International Cooperation: International Security Institutions, DomesticPolitics and American Multilateral-ism[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

[14] [英]迭戈·甘姆贝塔.我们能信任信任吗?[A].郑也夫主编.信任:合作关系的建立与破坏[C].北京:中国城市出版社,2003.

[15] 李淑云.信任机制:构建东北亚区域安全的保障[J].世界经济与政治,2007,(2).

[16] 尹继武.国际信任的起源:一项类型学的比较分析[J].教学与研究,2016,(3).

[17] Aaron M. Hoffman. A Conceptualization of Trust inInternational Relations[J]. European Journal of International Relations, Vol.8, No.3, 2002.

[18] 王俊生.“安全困境”的形成与缓解——以冷战后东北亚安全为例[J].教学与研究,2014,(11).

[19] Luhmann N. Trust and Power[M]. New York: John Wiley,1979.

[20] Abbott, Kenneth W., Duncan Snidal. Hard and Soft Law in International Governance[J]. International Organization, 2000, 54(3).

[21] 包广将.东亚国家间信任生成与流失的逻辑:本体性安全的视角[J].当代亚太,2015,(1).

[22] 杨扬.社会学视角下的国际关系信任理论——兼析东亚区域合作中的互信[J].太平洋学报,2012,(7).

[23] 中共中央文献研究室编.周恩来年谱:1949—1976(下)[C]. 北京:中央文献出版社,1997.

[24] 王日华.中国传统的国家间信任思想及其启示[J].世界经济与政治,2011,(3).

[25] [美]约翰·米尔斯海默.大国政治的悲剧[M].王义桅,唐小松译.上海:上海人民出版社,2003.

[26] [美]塞缪尔·亨廷顿.文明的冲突与世界秩序的重建[M].周琪等译.北京:新华出版社,2002.

[27] 王俊生.中美双领导体制与东北亚安全:结构失衡与秩序重建[J].国际政治研究,2013,(4).

[28] [韩]金英喜.警惕美国与中国串通[N].中央日报(韩),2016-03-18. http://chinese.joins.com/gb/article.do?method=detail&art_id=149362&category=002005.

[29] Gregg Andrew Brazinsky. The United States and Multilateralsecurity Cooperation Innortheast Asia[J]. Asian Perspective, Vol. 32, No. 2, 2008.

[30] 季志业.俄罗斯的东北亚政策[J].东北亚论坛,2013,(1).

[31] 吕平.奥巴马政府对俄罗斯、蒙古战略透视[J].西伯利亚研究,2013,(6).

[32] 郝雨凡,张燕冬.无形的手[M].北京:新华出版社,2000.

[33] 孙晶.走出不信任与对抗情绪的诡局——从国民感情和软硬实力转化看中日关系[J].人民论坛·学术前沿,2016,(5).

[34] 朱锋.东亚安全局势: 新形势、新特点与新趋势[J].现代国际关系,2010,(12).

[35] 门洪华,甄文东.共同利益与东北亚合作[J].外交评论,2013,(3).

[36] Byeong Cheol Mun. Organizing International Security in Northeast Asia: Hegemony, Concert of Powers, and Collective Security[J]. Asian Perspective, 2012,(36).

[37] 门洪华.中国东亚战略的展开[J].当代亚太,2009,(1).

[38] 习近平.大国协作是处理重大争端有效渠道[EB/OL].人民网(河北频道),2016-04-03. http://he.people.com.cn/n2/2016/0403/c192235-28070637.html.

[39] [韩]李正男.韩国对中国在东北亚安全领域角色的认知[J].现代国际关系, 2011,(11).

[责任编辑刘蔚然]

RegionalSecurityCooperationinNortheastAsia——AnExplorationBasedontheConstructionofBalancedTrust

Wang Junsheng

(Institute of Asia Pacific and Global Strategy, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100007)

Northeast Asia; security cooperation; top priority; balance of terror; balance of trust

The most alarming situation in the security areas in Northeast Asia has increased over the past few years. How to realize the security situation from the fear equilibrium to the trust equilibrium in Northeast Asia, has become an important direction of security cooperation in the region. The growth of trust relationship between countries needs five factors: interest, system, preference, credit and order. The main reason for the lack of trust in Northeast Asia lies in four aspects: the power transfer in the region, the opposition of various countries’ security views, the historical factors and the “face politics”. This paper points out that in order to build a balanced trust, countries should promote the establishment of communication mechanisms among the countries concerned at the military security level. On the non-military level, countries should expand their interests and cooperative relations, reconcile differences in security views, establish national credit, and create a stable order through the system of dual leadership of the United States and China.

王俊生,中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员(北京 100007)。