中国古代权杖头渊源与演变研究*

杨琳 井中伟

(吉林大学边疆考古研究中心)

所谓权杖,是古代贵族或掌权者用来表示自身权力及地位的一种长型棍杖器物。因其柄部多木制易于腐朽,而顶端部分则多由石或铜等材质制成得以保存下来。此类器物最早出现在西方[1],西方学界称之为“权杖头”(英文为“Macehead”)。

随着考古工作的开展,中国地区也陆续发现了一些权杖头。安志敏根据陕西宝鸡伯墓出土的一件五角星形异形铜兵器,论述了中国北方地区发现的一批相似器物,将此类器物称之为“棍棒头”,并认为此类器物应起源自本土[2]。而罗西章则将这件器物与曾侯乙墓出土的一件自铭为“殳”的器物相比较联系,认为二者均为古书所记载“五兵之一”的殳[3]。沈融、高西省等学者将“棍棒头”、“环状石器”、“殳”等器物进行了细致的类型比较研究,探讨了彼此之间的渊源关系,认为前两类器物应是殳的前身[4]。李水城则将北方地区的“棍棒头”与甘肃及赤峰等地区发现的类似器物称之为“权杖头”,认为其来源于西方,并且此类文化因素沿着近东—中亚—中国西北—长城沿线这一大致相近的经济文化带进行传播扩散[5]。相对于本地起源说,李水城的这种认识是很值得重视的。然而,当我们对这类器物进行更为细致的研究时,发现其形制有着很大的差异,对其笼统地单线追溯,似乎忽略了它们之间的差异性,而通过对这些差异性的探究,则有助于我们更多地了解早期中西方的文化交流。

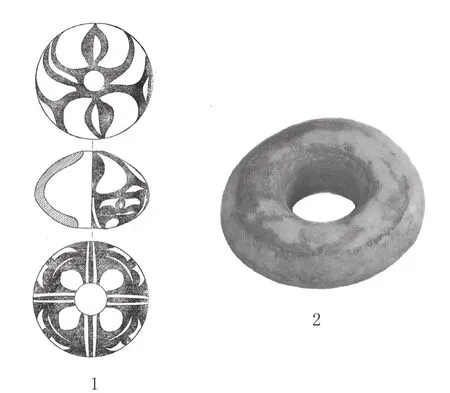

图一 部位及名称示意图

一、形制分析

鉴于权杖头形制上的多样性,为了便于下文展开更细致的研究,本文将结合考古及壁画等资料,将权杖头大致区分为主体和上、下銎部(图一)。有的权杖头仅有主体部分而无上下銎部,有的则包含下銎或上銎部分。

需要特别说明的是,在进行分类研究时,常常会因尺寸大小差异产生对器物定性不明确的问题,我们很难排除权杖头传入中国后,受当地文化的影响,尺寸上有变大或变小的可能性,在无法获得其原有埋藏和随葬品的共存情况下,我们很难仅从几个数据中获得解释,为了尽可能合理的处理这个问题,我们只能对一些尺寸太悬殊的器物持审慎态度,不将其算做典型器物,但仍将其列入附表中,以供其他学者做进一步的参考和研究。

中国古代权杖头[6],根据主体与下銎这两部分的主要形制特征可分为三型。

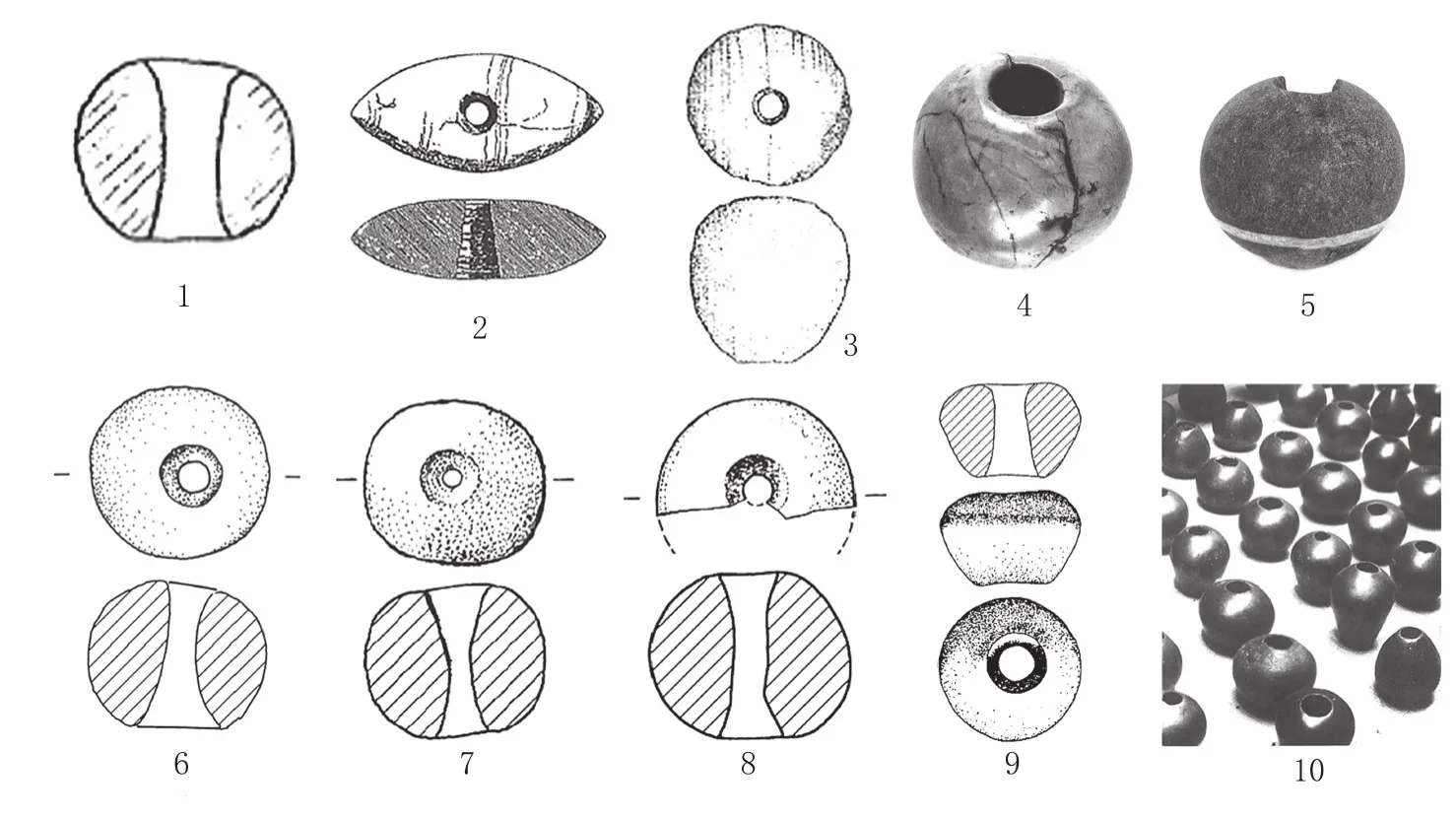

A型:无上下銎,主体部分近扁球体,球体中间有穿孔直至两端。根据主体的俯视形状,又分二亚型。

Aa型:主体俯视形状近圆形。

新疆小河墓地出土一件石质权杖头,直径5厘米[7]。甘肃酒泉干骨崖墓M44∶1,为白色大理石或汉白玉制,直径6.2、高5.1、孔长轴2.5、短轴1.9厘米[8](图二,1);甘肃玉门火烧沟出土1件[9](图二,4)。山西侯马上马墓地M5128∶32,髓玉质,直径5、高3.1、孔径1.8厘米[10](图二,2)。河南殷墟妇好墓M5∶86,石灰岩制,表面有极细的蓝色线纹三周,直径5.9、高4.8、孔径2厘米[11](图二,5)。

此类型从新石器时代开始一直到战国中晚期都有发现(见附表一),延续时间长,形态也最古朴。

值得一提的是,Aa类型的权杖头在形制上与某些纺轮非常相近,但是仔细观察的话,还是能从尺寸、材质、制造工艺及出土数量等方面将二者区分开来。首先在尺寸上,因权杖头的孔径主要是为了安装木柄等手握部分,所以其孔径较之纺轮的更大一些,一般在1.3厘米以上。虽然对于纺轮目前尚无综合性研究,但是从一些学者对于内蒙古庙子沟和大坝沟遗址、山东及浙江地区这三个地区的纺轮研究中,我们也能得到一些大致的认识,虽然这三个地区彼此相距较远、文化面貌各有特色的,但在纺轮的孔径数据上,却有着一个基本一致的认识——其大小一般不超过1.3厘米[12]。其次,权杖头的材质一般为石质、玉质、铜质,制造工艺上多为通体磨制,表面较为光滑。最后,因权杖头固有的礼仪性质,使其不同于普通的日常用品,一个遗址中的发现数量往往较之纺轮要少得多。

Ab型:主体俯视形状近椭圆形。

宁夏固原杨郎IM10∶2,石制,长5、宽3.5厘米[13](图二,3)。桃红巴拉匈奴墓M2∶3,青铜制,残有木柄,长4.2、高2.1厘米[14](图二,6)。

宁夏固原杨郎IM10原报告认为年代在战国晚期,桃红巴拉匈奴墓M2根据原报告年代在战国时期,后又将其年代定为春秋晚期[15]。因此我们认为此类权杖头的年代大约在春秋战国时期。

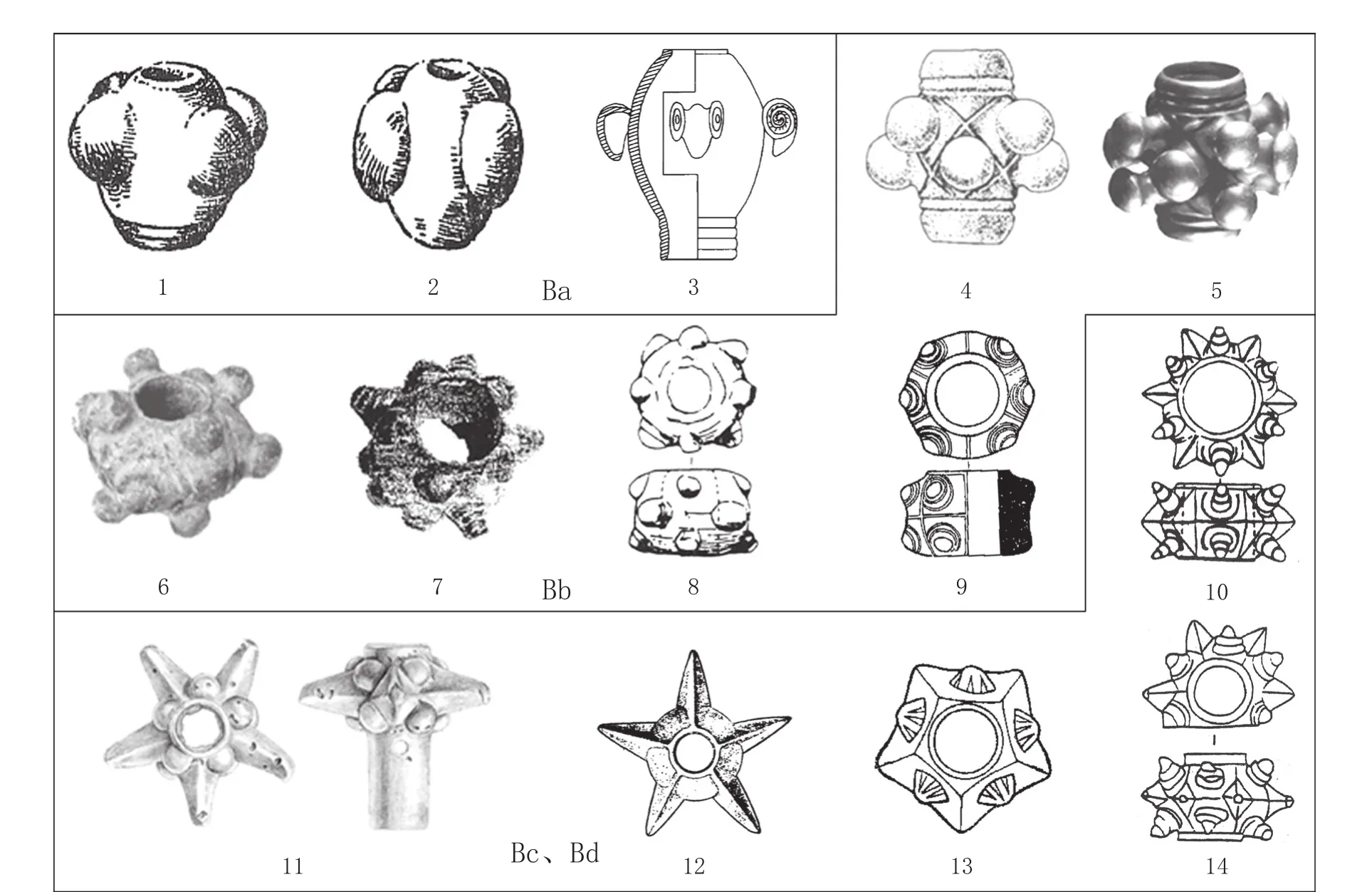

B型:较之A型,主体表面有装饰,根据装饰风格的不同可将其分为五个亚型。

Ba型:主体表面饰单层球状或动物状凸起物。

甘肃玉门火烧沟发现1件铜权杖头,腹中部偏下对称地铸有四个盘角的羊头,在器物下端位置饰四道凹弦纹, 銎孔内残存一段木柄,高8、口径2.8 、腹径5、底径2.4厘米[16](图三,1)。宝鸡竹园沟BZM13∶163,铜制,通高4.4、横径4.6、孔径2.2厘米[17](图三,2)。

火烧沟的四羊权杖头年代较为早,属于四坝文化[18]。宝鸡竹园沟这件器物据原报告为西周早期[19]。目前尚未见到年代晚于西周的此类器物。

Bb型:主体饰有多层球状凸起物,球体上还刻有数圈同心圆纹。

宁夏固原西吉将台毛沟村发现2件,均铜制,其中一件通体呈鼓状, 表面用横竖线条分隔为上下十二区, 每区内置一球状凸起物。高2.8、直径4.4、孔径2.2厘米[20](图三,3)。鄂尔多斯征集9件,铜制,饰有横竖线条[21](图三,4)。东京国立博物馆藏7件,均铜制,一件直径5.1、高1.9厘米(图三,5);一件直径4.8、高2.7厘米[22](图三,10)。

此类器物发现数量虽然较多,但基本上为征集物。在年代的判定上,学者们将其定为战国时期[23]或西周以后[24]。根据西周中期扶风伯墓出土的权杖头的制作工艺和整体造型上[25],我们倾向于将此类器物的年代定为不早于西周。

Bc型:主体为扁平状,周边有齿状装饰。

内蒙古南宝力皋吐BM44∶3,由黑色煤精石制作,磨制。上下各有一五角台面,外径10.8、孔径 2.2~2.8、厚 4.3厘米[26](图三,11)。扶风伯墓出土1件,铜制,主体有五个尖齿呈五角星状,高6.2、銎径1.8厘米[27](图三,6)。哈尔滨通河县出土1件,石制,三层交错尖齿,直径11.6、孔外径4、内径2.2、厚4.4厘米[28](图三,12)。

此类型年代跨度较大,上述南宝力皋吐墓地出土器物,年代为新石器时代晚期[29]。扶风伯墓出土之器为西周中期[30],根据伯墓所出铜权杖头的形制,我们认为此类型铜制权杖头年代都应不早于西周。

Bd型:主体呈扁鼓状,乳钉状凸器物与突齿交错相叠。似Ba型与Bb型装饰特点相结合之物。

宁夏固原西郊乡出土1件,铜制,直径5、高3.3、銎径2厘米[31](图三,7)。扶风召公发现1件,高4.5、銎径2.8厘米[32](图三,8)。绥远地区发现1件[33](图三,9)。

宁夏固原出土之器据原报告为战国时期[34],但因缺乏相关的考古出土信息。结合Bb和Bc型铜质权杖头的形制来看,我们认为此类型器物年代应不早于西周。

Be型:主体饰条棱状装饰。内蒙古那斯台发现1件[35],石质,最大直径约8.5、高约5.2、孔径约3.6~5.1厘米(图三,13)。东京国立博物馆藏3件[36],青铜质,一件最大直径4.7、高3.1厘米(图三,14);一件最大直径4.6、高3.1厘米(图三,15)。

内蒙古那斯台发现的Be型权杖头为采集或征集品,原报告认为其属于红山文化[37]。东京国立博物馆所藏的权杖头,具体年代不详。但从其制作水平来看,应不早于西周。

C型∶ 主体部分与下端柄部结合,向下延伸演变为下銎部,主体装饰风格为乳钉状凸起物或扭曲状条棱,仍保留着B型的装饰风格。

东京国立博物馆藏2件[38],球体表面饰有乳钉,其中一件最大直径2、高6.5厘米(图四,1)。避暑山庄博物馆藏2件,其中一件球体表面饰有扭曲状条棱,直径6.5、高10.8、銎径2.8厘米[39](图四,2)。

目前此类型均发现于中国北方地区,多数为博物馆所藏,对其出土情况和考古背景不明。但考虑到它与B型权杖头形制上的联系,其年代应不早于西周。

二、渊源与演变

关于中国权杖头的渊源,李水城曾指出,中国地区发现最早的权杖头是甘肃西和县宁家庄的彩陶权杖头,以及秦安大地湾出土的汉白玉权杖头,年代均大致在距今5500~5000年之间。而从世界范围来看,早在公元前9500~前8800年,安纳托利亚高原就有石权杖头的出现,除此之外,两河流域及埃及等地也发现有大量权杖头,年代早于中国地区出土的权杖头,认为中国的权杖头应来源于近东地区[40]。笔者基本上同意这种观点,但是对于中国地区发现最早的两件权杖头,我们认为还有商讨的余地,首先是西和县宁家庄的彩陶权杖头(图五,1),此器物高7.8、直径12厘米[41],其尺寸远远大于目前能明确判断为权杖头的其他器物,不仅如此它还是目前中国所发现唯一一例陶质权杖头。对于通常使用石、玉或铜来制作的权杖头来说,这也是很罕见的。遗憾的是,我们并没有此器物原有埋藏和随葬品的共存情况,无法进行更深入的判断。另一件器物,秦汉大地湾出土的汉白玉权杖头(图五,2),整体形制为圆形,中部有孔,外径10、内孔径3.6、厚3.5厘米[42],为一扁圆体,与A型相比其形体过于扁平,与B型相比又无突齿,又因其年代为新石器时期,与之后年代较晚器物形制演变上有较大的缺环。所以我们认为将这两件器物确定为中国发现最早的权杖头,还需要更多的证据。

然而这一看法,只是在认定中国最早权杖头问题上有不同,对于中国权杖头起源于近东地区这一看法,并无影响。但目前学术界在探讨这个问题时,都是将权杖头作为一个整体,在承认其在中国的出现与中西文化交流有关的同时,还未能在类型划分的基础上,根据器物的具体形制特征,结合地域分布情况,就其具体来源进行研究。中国出土的权杖头类型丰富,差别较大,实际是由于其具体来源的不同以及地域性演变特征的不同而造成的。

李水城提到最早的权杖头,出现在安纳托利亚高原,在土耳其的Hallanemi遗址,年代早到公元前9500至前8800年[43]。但遗憾的是未能提供图片资料,尚不清楚最早的权杖头是否与A型权杖头形制类似。但是在地中海东岸的利凡特(Levant)南部地区的‘Ain Ghazal 遗址中发现有1件前陶新石器晚期(Late Pre-Pottery Neolithic B)及9件前陶新石器末期(Final Pre-Pottery Neolithic B/Pre-Pottery Neolithic C)的权杖头(图六,9),除此之外在Yarmukian文化的Sha‘ar Hagolan遗址(图六,7)、Jericho IX/Lodian文化的Hagoshrim遗址(图六,6)以及Wadi Rabah文化中Munhata遗址(图六,8)均发现有早期权杖头,年代分别在约公元前6400至前5800年、前5900至前5600、前5700至前5200年[44]。埃及新石器时代早期及埃及前王朝早期也有发现A型权杖头(图六,1、2、3),年代分别约在公元前5500至前4500年、前3700至3500年[45]。在死海西岸的Nahal Mishmar洞穴中发现240多个A型铜权杖头,均采用失蜡法铸造,年代下限约为公元前3500年[46]。伊朗[47]和土库曼斯坦地区的Gonur大墓地。也有年代较早的A型权杖头的发现[48](图六,4、5),年代分别为公元前3千纪早期、公元前3千纪晚期到公元前2千纪中期。最早出现在安纳托利亚高原,并且在埃及、中亚等地区都多有发现的A型权杖头无论从数量还是年代上,都远远超过中国地区发现的A型权杖头。虽然就世界范围而言,权杖头的起源仍存在着一定的争议[49]。然而对于中国地区A型权杖头的源头问题,我们完全有理由相信,其源头就在近东地区。除此之外,从时间上和形态上看,A型权杖头还应是最原始最基本的类型,其他类型的权杖头基本上是在其基础上而发展起来的。中国地区发现年代最早的权杖头(见附表1)便属于A型,而且在形制方面与西方A型权杖头极其相似,并没有产生太多本土化的变化。

图五 中国“最早的权杖头”

除A型权杖头外,中国地区的B型权杖头同样能在西方找到其相似物。早在公元前4千纪,伊朗的Susa I遗址就有类似Ba型权杖头的出现[50](图七,1),此外伊朗Talysh遗址也有发现,年代约在公元前1450至前1350年[51]。在高加索地区的Faskaumu墓地和Borodino窖藏发现较多此类权杖头[52](图七、2),既有石质也有铜质,年代约在公元前1550至前1450年。除高加索地区外,黑海沿岸,中乌拉尔区域以及南俄罗斯地区,都较流行此类权杖头[53]。中国发现Ba型权杖头即四羊权杖头(图七、3),表面上看虽无椭圆形凸起物,其实质不过是将椭圆形凸起物以四羊首代替,从其形态与整体风格来看,还应是受到过中国境外椭圆形凸起物装饰风格的权杖头的影响。

图六 西方的A型权杖头

同中国北方地区Bb型球状凸起物装饰风格相似的权杖头,在安纳托利亚高原、黑海沿岸以及高加索地区也多有发现[54](图七,4、5、6),其年代约为公元前3千纪。这种表面有着多个球状凸起物和交叉刻线,并且每个球状凸起物分别被交叉刻线置于一个单独区域的装饰风格,在公元前3千纪至前2千纪,从俄罗斯南部一直到欧洲东南部地区的权杖头中都广泛流行着[55]。这种风格在中国北方地区发现的“棍棒头”中也非常常见(图七,7、8、9)。目前中国地区所发现的Bb型权杖头其年代均在西周以后,这种风格的相似性很大程度上表明中国地区Bb型权杖头很可能是来源自安纳托利亚高原、黑海沿岸、高加索、俄罗斯南部、欧洲东南部这一广泛地区。

值得注意的是,除风格的相似性外,中西方Bb型权杖头之间也存在着一些明显的差异,除球状凸起物变小、刻画线由斜直交叉变为竖直交叉外,最富有特色的变化是国内Bb型权杖头的球状凸起物上的多层同心圈,这在境外类似权杖头上是不常见的。这种不常见主要是体现在多层同心圈的装饰风格上,在伊朗北部里海沿岸地区的Marlik遗址以及洛雷斯坦(Luristan)地区都有类似的权杖头(图八,1、2)出现,年代分别约在公元前1000年(有的学者也将类似权杖头的年代,定在公元前1500年或前1200年至前1100年之间)[56]和公元前两千纪后半叶[57]。但中国地区Bb型权杖头不仅与上述两个地区的的多层同心圈装饰风格明显不同,反而与中国地区发现的蜻蜓眼式玻璃珠(图八,4、5、6)上的恶眼意识风格非常相似[58],虽然蜻蜓眼式玻璃珠的尺寸较之权杖头要小得多。

中国地区发现的球状凸起物与“蜻蜓眼式”多层同心圆,两种装饰风格相结合的Bb型权杖头,并未在其他地区有所发现(不排除因笔者的语言水平和所见材料的有限的可能性),前者风格因素来自安纳托利亚高原和黑海沿岸地区等欧亚地区,后一种恶眼意识风格则来自埃及地区[59]。虽然我们不能确定伊朗地区那两件权杖头上的同心圈是否代表着恶眼意识,但可以肯定的是中国Bb型权杖头中的此种风格与境外同类器装饰风格存在差异,并非一种从西方直接传入和采用的关系。

图七 中西方Ba、Bb、Bc、Bd型权杖头比较

虽然现在很难说清中国的蜻蜓式眼玻璃珠与权杖头上的多层同心圈风格,到底是谁先影响了谁,抑或二者同时出现?但是可以肯定的是,出现在权杖头上的此种变异式风格应是中国本地产生无疑。当然结合前文中已经提及过中国Bb型权杖头球状凸起物变小,刻画线由斜直交叉变为垂直交叉这几方面变化,可以明确得出这样的一个结论,虽然中国Bb型权杖头的两种主要风格因素来自境外,但在中国这两种风格却产生了融合与异化,形成一种新的较稳定的装饰风格,在中国北方地区流行。

Bc型权杖头主体扁平状,周边有角齿状装饰的特点,在高加索地区也有出现(图七,11),年代约为公元前2千纪[60],扶风伯墓出土的权杖头除无球状装饰外(图七,12),与此权杖头的形制非常相似。南宝力皋吐墓地出土的Bc型权杖头(图三,11),与热河小库伦出土石质权杖头[61]形制非常相似,博物馆也藏有类似的石质权杖头,年代定为新石器时代[62]。从目前的资料来看,很有可能哈尔滨通河县的多层角齿状权杖头,是由南宝力皋吐的Bc型石质权杖头发展而来的。但在此类型的铜质权杖头上,就主体部分形制方面,还是与高加索地区的Bc型权杖头更为接近。

Bd型,即Ba型的球状装饰与Bc型角齿状装饰二者风格的结合,宁夏固原出的Bd型权杖头(图七,13)比之高加索地区的这件器物(图七,11),更像是后期的一种弱化风格,角齿短而钝。绥远和内蒙古地区发现的这类权杖头(图七,10、11)甚至将“恶眼意识”的同心圆装饰风格、球状凸起物(已发生异化现象,球状凸起物随着同心圆圈纹逐渐拉长)与多齿状装饰风格融合在一起。在此类型中,可以清楚看出中国地区Bd型权杖头虽然主要因素都源自境外,但传播至中国地区后,受到了其他风格因素影响,产生了独特的形制变化。

图八 “恶眼意识”权杖头及玻璃珠

Be型权杖头在中国地区发现的数量较少,但这种条棱式的装饰风格在权杖头中并不是独此一处,与内蒙古那斯台Be型权杖头(图三,13)最为相似的,是土库曼斯坦Gonur墓地出土的1件石质权杖头(图九,1),年代约在公元前3千纪晚期至前2千纪中期[63],伊朗地区的类似权杖头,虽然都有着或长或短的上銎部或下銎部,但其主体部分仍然是条棱状装饰。MarlikTepe遗址出土的这件权杖头(图九,2),年代约为公元前1000年。洛雷斯坦(Luristan)出土的这3件(图九,3、4、5),年代分别为公元前3千纪下半叶、公元前8世纪至前7世纪和公元前2千纪末[64]。东京国立博物馆所藏2件中国北方地区发现的Be型权杖头(图三,14、15),与上述伊朗地区的几件权杖头非常相似,但年代不早于西周,目前来看很可能是受近东、中亚地区的影响。那斯台Be型权杖头,原调查报告将其定为红山文化遗存,我们认为对此器物的年代问题应保持谨慎的态度,因为此件权杖头属于石质品,其时代变化特征性不如陶器强烈,而且又是采集或征集品,其原有埋藏状况不明。并且其与东京国立博物馆所藏的Be型权杖头之间存在着巨大的缺环,对于Be型是否是由中国本土发展起来的,目前来看还不具备足够的证据。

C型权杖头与上述几种类型权杖的不同之处,仅在于主体部分与下端柄部结合,向下延伸演变为下銎部。这种将下端用以手握的木柄改为部分青铜銎部,并与主体相连接的做法,在高加索、近东等地区早已有之,有些器物已在上文中介绍过,此处便不再赘述。但仅就整体而言,中国地区C型权杖头的主体部分,已明显带有本土化特征,如图四,1所示这件东京国立博物馆所藏的C型权杖头,其主体部分则仍然是球状凸起物与“蜻蜓眼式”多层同心圆风格相结合的Bb型权杖头。

从上述情况看,我们推测中国地区A型权杖头来源自西方,并且在中国地区并未发生太多的本土性变化,而B型、C型权杖头,虽然主要来源于西方,但均有不同程度的变化,这种变化表面上看是对不同外来文化因素的重组和融合,实质上则更可能是掺入了当地人群理解和意识的一种再造。

三、分布与传播路径

中国地区发现的权杖头中,不同类型在分布上也有着不同的特点。Aa型分布较广,从新疆、甘肃、山西、河南、内蒙、辽宁以及吉林等地区均有发现,Ab型目前发现2件,分布在宁夏、内蒙古地区。Ba型目前发现2件,分布于甘肃和陕西。Bb、Bc、Bd型则主要集中在陕西、宁夏、河北、内蒙古、黑龙江地区,其中以内蒙古和宁夏地区数量最多。Be和Bc则多数为馆藏品,其原有出土地点信息太过笼统和模糊,很难进行更微观的分布考察(见附表一)。

虽然个别类型数量较少,不具有分布区域研究上的可靠性,又或者是多为馆藏器物缺乏必要的考古信息,在分布特点上存在着一些不确定性,但是我们仍然能够发现两个重要的分布特点。

李水城认为权杖这类文化因素沿着近东—中亚—中国西北—长城沿线这一大致相近的经济文化带传播扩散[65],目前来看,结合前文所述Aa型权杖头起源和分布情况来看,该类型较符合情况这条传播扩散路线。而对于Bb、Bd型权杖头来说则情况未必如此,这两种类型的主要因素来自安纳托利亚高原、黑海沿岸、高加索、俄罗斯南部、欧洲东南部这一广泛地区,并且它们在中国地区的发现主要集中在内蒙古、宁夏地区,因此我们认为这两种类型权杖头的一些因素很可能是通过欧亚草原地区传播至中国地区。但由于沿线的缺环较多,目前就一些具体的路径还无法进行准确的判断,但可以肯定是,权杖头的传播路径肯定是多样的,不会仅仅只有一条传播路线。

四、结语

通过对中国地区发现古代权杖头的分类及来源情况的分析研究,我们发现不同类型的权杖头有着不同的来源,A型权杖头主要来源于近东地区,与西方主体形状近似球体的权杖头非常相似;Ba型权杖头,目前中国仅发现一件,但其形制上与伊朗、高加索地区有着密切关系;Bc型石质权杖头,有可能是源自中国地区新石器时代的类似器物,但该类型的铜质权杖头,我们认为还是受境外影响更多一些;Bb、Bd型权杖头的装饰风格主要来自安纳托利亚高原、黑海沿岸及高加索等欧亚地区,但又有着“蜻蜓眼”式同心圈的独特装饰风格,整体形制上也有着不同的变化。这种不同之处表明这一外来文化因素在传入中国后,不仅被中国北方地区文化所接受,还被当地人群将其与其它文化因素重新结合,创造出一种新的形态和风格。Be型条棱式装饰风格与伊朗、土库曼斯坦地区比较接近;C型带下銎部的权杖头,其主体部分仍保留着B型装饰风格,但其具有下銎部这一形制,在近东、高加索等地区则早已有之。

图九 中、西亚地区带条棱装饰风格的权杖头

对不同类型权杖头各自来源的具体分析后,结合其分布情况,我们发现权杖头传播到中国的途径至少有两条,一条是李水城所说的由近东,经中亚再到中国西北沿长城沿线传播;另一条则是从安纳托利亚高原、黑海沿岸、高加索、俄罗斯南部等地区沿欧亚草原路传播至中国的内蒙古、宁夏等地。

综上所述,我们在前人的研究基础上,对中国地区的权杖头进行了更为细致的研究,力求从中寻找出有关来源、传播路径、传播与变异等问题上更多的信息。通过与近东、欧亚草原等地区比较,不仅对于研究中国古代权杖头起源、发展等问题有重要的学术价值,同时对于探讨早期中西方文化交流情况也有着一定的启示意义。

附记:吉林大学边疆考古研究中心史宝琳(Pauling SEBILLAUD)老师对本文提供了修改建议及摘要英文翻译,巴黎第一大学文臻、吉林大学边疆考古研究中心王涛在本文写作过程中提供了热情的帮助,在此一并致以深深的谢意!

[1]a.李水城.权杖头:古丝绸之路早期文化交流的重要见证[C]//中国社会科学院古代文明研究中心通讯(第三期).北京:中国社会科学院古代文明研究中心,2002. b.李水城.赤峰及周边地区考古所见权杖头及潜在意义源[C]//第五届红山文化高峰论坛论文集(第二辑).赤峰:赤峰学院学报,2010:7-12.

[2]安志敏.西周的两件异形铜兵[C]//东亚考古论文集.中国考古艺术研究中心,香港:香港中文大学中国考古艺术研究中心,1998.

[3]罗西章.扶风出土西周兵器浅识[J].考古与文物,1985(1).

[4]a.沈融.中国古代的殳[J].文物,1990(2). b.高西省.古殳研究[J].文博,1991(2).

[5]同[1]b.

[6]这里所说的中国古代权杖头,并不包括辽金及其之后时期的骨朵在内,虽然它们与本文所探讨的权杖头在形制和性质方面有着密切联系,但由于之间的时代缺环较大,并且本文主要就一些早期的权杖头的形制和演变,研究早期中西方的文化交流互动情况,故此文中暂不涉及辽金及其之后时期的骨朵。

[7]a.新疆文物考古研究所小河考古队.罗布泊小河墓地考古发掘的重要收获[J].吐鲁番学研究,2005(1). b.祁小山,王博.丝绸之路·新疆古代文化[M].新疆:人民出版社,2008:27.

[8]北京大学考古文博学院,甘肃省文物考古研究所.甘肃酒泉干骨崖墓地的发掘与收获[J].考古学报,2012(3).

[9]贾建威.从甘肃出土文物看东西方文化交流[J].文博,2010(3).

[10]山西省考古研究所编.上马墓地[M].北京:文物出版社,1994:164.

[11]中国社会科学院考古研究所.殷墟妇好墓[M].北京:文物出版社,1989:203.

[12]a.汪英华,吴春雨.内蒙古庙子沟、大坝沟遗址出土纺轮的分析与探讨[J].草原物,2013(1). b.王迪.新石器时代至青铜时代山东地区纺轮浅析[D].山东:山东大学,2009. c.龙博,赵晔,周旸等.浙江地区新石器时代纺轮的调查研究[J].丝绸,2013(8).

[13]宁夏文物考古研究所,宁夏固原博物馆.宁夏固原杨郎青铜文化墓地[J].考古学报,1993(1).

[14]田广金.桃红巴拉的匈奴墓[J].考古学报,1976(1).

[15]田广金,郭素新.鄂尔多斯式青铜器[M].北京:文物出版社,1986:47.

[16]李水城,水涛.四坝文化铜器研究[J].文物,2000(3).

[18]同[16].

[19]同[17].

[20]罗丰.韩孔乐.宁夏固原近年发现的北方系青铜器[J].考古,1990(5).

[21]同[15].

[22]東京国立博物館.中国北方系青銅器——東京国立博物館所藏[M].東京:東京国立博物館,2005:222-223,352.

[23]同[20].

[24]同[15].

[26]内蒙古自治区文物考古研究所,扎鲁特旗人民政府.科尔沁文明——南宝力皋吐墓地[M].北京:文物出版社,2010:186.

[27]同[25].

[28]刘展.通河县出土多角形石骨朵[J].北方文物,2001(1).

[29]同[26].

[30]同[25].

[31]同[20].

[32]同[3].

[33]李刚.中国北方青铜器的欧亚草原文化因素[M].北京:文物出版社,2011:116-123.

[34]同[20].

[35]巴林右旗博物馆.内蒙古巴林右旗那斯台遗址调查[J].考古,1987(6).

[36]同[22].

[37]同[35].

[38]同[22].

[39]郭承河.避暑山庄博物馆收藏的几件铜殳[J].文物春秋,1992(4).

[40]同[1]b.

[41]王彦俊.甘肃西和县宁家庄发现的彩陶权杖头[J]. 考古,1995(2).

[42]甘肃省文物考古研究所.秦安大地湾——新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2006:624-625,彩版四三.

[43]同[1]b.

[44]Danny Rosenberg. Early Macheheads in the Southern Levant: A“Chalcolithic”Hall-mark in Neolit-hic Context[J]. Journal of Field Archaeology, 2010 (35).

[45]Gregory Philip Gilbert, Weapons,Warriors and Warfare in Early Egypt [M]. Oxford:BritishArchaeo-logical Reports,2004:33-41.

[46]P.R.S.Moorey.The Chalcolithic Hoard from NahalMishmar, Israel, in Context[J].World Archaeology, 1988(20).

[47]Dagmar Stutzinge.Mit Hieb und Stich: Bronzewaffen aus dem alten Iran Die Sammlun-g von Grawert[M].Frankfurt: Museum für Vor-und Frühgeschichte,2001: 62.

[48]a.Victor Sarianidi. Necropolisof Gonur [M].Greece: Kapon Editions,2007: 80.108-110.b.WiktorSarianidi,Margus Ancient Oriental Kingdom in the Old Delta of the Murgha-b river [M]. Ashgabat:BenatzkyDruck&Medien, 2002 :146-148.

[49]Sebbane, M.The Mace-Head in Canaan in the FifthMillennium and the Beginning ofthe Fourth MillenniumB.C.E: Typology, Technology,Use and Foreign Relations,[D]Jer-usalem:The Hebrew University,1998.转 引 自Danny Rosenberg.Early Macheheads in the Southern Levant:A“Chalcolithic”Hallmark in Neolithic Context[J].Journal of Field Archaeology,2010(35).

[50]Max Loehr,Chinese Bronze Age Weapons[M].London:GeoffreyCumberlege, Oxford University,1956: 96-97.

[51]Marija Gimbutas,Bronze Age cultures in Central and Eastern Europe [M].Berlin: Walter de Gruyter,1965: 65-69.

[52]同[50].

[53]同[51].

[54]Thomas Zimmermann. Anatolia as a Bridge from North to South? Recent Research in the Hatti Heartland[J].Anatolian Studies, 2007(57).

[55]Kaiser. E.Der Hort von Borodino. Kritische Anmerkungen zu einem berühmten bronz-ezeitlichen Schatzfund aus dem nordwestlichen Schwarzmeergebie[C]∥Universitätsfor-schungen zur prähistorischen Archäologie Band 44. Bonn: M. Müller-Wille,1997:123-24.122map.转引自Thomas Zimmermann. Anatolia as a Bridge from North to South? Recent Research in the Hatti Heartland[J].Anatolian Studies,2007(57).

[56]a. Ezat O. Negahban. Maceheads from Marlik[J].American Journal of Archaeology,1981(85): 367-378. b.Ezat O. Negahban. Notes on Some Objects from Marlik[J]. Journal of Near Eastern Studies,1965(24): 309-327.

[57]Rickenbach, Judith, Wettstein, Isabelle Kammerer,Brigitte. Magier mit Feuer und Erz: Bronzekunst der frühen Bergvölker in Luristan[M].Iran: Museum Rietberg 1992:77.

[58]赵德云. 中国出土的蜻蜓眼式玻璃珠研究[J]. 考古学报, 2012(2):177-216.

[59]同[58]

[60]同[54]

[61]江上波夫,水野清一. 内蒙古·長城地帶[C]∥東方考古學叢刊乙種. 東京:東亞考古學會,1932:58,30圖。

[62]孙树林,赵瑞军主编.厚德载物——“仁德北方古代文明博物馆文物精品展”图录[M]. 内蒙古:内蒙古文化出版社, 2011:63-68.

[63]同[48].

[64]同[56].

[65]同[1]a.

附表一 中国古代权杖头统计表

续附表一

[1]奇台县文化馆.新疆奇台县发现的石器时代遗址与古墓[C]//考古学集刊(第2辑).北京:中国社会科学出版社,1982:22-24.

[2]a.新疆文物考古研究所小河考古队.罗布泊小河墓地考古发掘的重要收获[J].吐鲁番学研究,2005(1). b.祁小山,王博编.丝绸之路·新疆古代文化[M].新疆:人民出版社,2008:27.

[3]祁小山,王博.丝绸之路·新疆古代文化[M].新疆:人民出版社,2008:189.

[4]王彦俊.甘肃西和县宁家庄发现的彩陶权杖头[J].考古,1995(2).

[5]北京大学考古文博学院,甘肃省文物考古研究所. 甘肃酒泉干骨崖墓地的发掘与收获[J].考古学报,2012(3).

[6]甘肃省文物工作队,北京大学考古学系.甘肃甘谷毛家坪遗址发掘报告[J].考古学报,1987(3).

[7]贾建威.从甘肃出土文物看东西方文化交流[J].文博,2010(3).

[8]李水城,水涛.四坝文化铜器研究[J].文物,2000(3).

[9]甘肃省博物馆. 武威皇娘娘台遗址第四次发掘[J].考古学报,1978(4).

[12]罗西章.扶风出土西周兵器浅识[J].考古与文物,1985(1).

[13]山西省考古研究所编.上马墓地[M].北京:文物出版社,1994:164.

[14]宁夏文物考古研究所,宁夏固原博物馆,宁夏固原杨郎青铜文化墓地[J].考古学报,1993(1).

[15]罗丰,韩孔乐.宁夏固原近年发现的北方系青铜器[J].考古,1990(5).

[16]巴林右旗博物馆.内蒙古巴林右旗那斯台遗址调查[J].考古,1987(6).

[17]田广金,郭素新.鄂尔多斯式青铜器[M].北京:文物出版社,1986:47.

[18]a.田广金.桃红巴拉的匈奴墓[J].考古学报,1976(1).b.田广金,郭素新.鄂尔多斯式青铜器[M].北京:文物出版社,1986:47.

[19]李刚.中国北方青铜器的欧亚草原文化因素[M].北京:文物出版社,2011:116-123.

[20]EmmaC. Bunker. Ancient Bronzes of the Eastern Eurasian Steppes from the Arthur M.Sackler Collections[M],New York:Arthur M.Sackler Foundation, 1997:297.转引自李刚.中国北方青铜器的欧亚草原文化因素[M].北京:文物出版社,2011:116-123.

[21]陆思贤.释“骨朵”[J].考古与文物,1982(5).

[22]江上波夫,水野清一. 内蒙古·長城地帶[C]//東方考古學叢刊乙種. 東京:東亞考古學會,1932:58,30圖.

[23]内蒙古自治区文物考古研究所,扎鲁特旗人民政府.科尔沁文明——南宝力皋吐墓地[M].北京:文物出版社,2010:186.

[24]郭承河.避暑山庄博物馆收藏的几件铜殳[J].文物春秋,1992(4).

[25]中国社会科学院考古研究所.殷墟妇好墓[M].北京:文物出版社,1989:203.

[26]曹桂林,庄艳杰.法库湾柳街遗址新出土的青铜时代器物[J].辽海文物学刊,1977(1).

[27]中国社会科学院考古研究所东北工作队.沈阳肇工街和郑家洼子遗址的发掘[J].考古,1989(10).

[28]辽宁省博物馆,昭乌达盟文物工作站.敖汉旗文化馆.辽宁敖汉旗小河沿三种原始文化的发现[J].文物,1977(24).

[29]笔者在镇赉博物馆所见。

[30]笔者在白城市博物馆所见。

[31]吉林省文物考古研究所,辽源市文管会办公室.吉林省辽源市高古村石棺墓发掘简报[J].考古,1993(6).

[32]刘展.通河县出土多角形石骨朵[J].北方文物,2001(1).

[33]黑龙江省文物考古工作队.黑龙江宁安县莺歌岭遗址[J].考古,1981(6).