山西大同东南乡寺庙之碑铭与历史*

[比]贺登崧 著 卢梦雅 贾美玉 译

民俗研究

山西大同东南乡寺庙之碑铭与历史*

[比]贺登崧 著 卢梦雅 贾美玉 译

致力于中国民间文化的调查与研究的比利时来华传教士贺登崧,在进行汉语方言调查时,发现方言资料较难得到,而庙宇资料比比皆是,于是决定以庙宇为主,将西方“方言地理学”的一套方法论整个移植到庙宇、宗教、民俗上来,开创了“民俗地理学”之于中国的研究方法。在山西大同庙宇研究中,其首先对山西大同东南乡现存所有的经幢、匾、纪念碑上的碑文以及钟、香炉、磬等器物上的铭文进行了系统考察,利用碑铭还原寺院历史、当地人口变迁史等情况,然后对所有寺庙进行梳理,以揭示寺庙与当地崇拜的关系,从中剖窥地区文化史、信仰史等。贺登崧在实地调查中不断思考和总结研究范式,并在篇尾附上村落寺庙的考察问卷。可以说这是一次较为完整、细致、有探索性的通过村落寺庙还原地方历史的研究,对我国当代民俗学、地方史学等仍然具有启发和借鉴意义。

山西大同;寺庙;碑铭;民俗地理学

前言:考察地区概况

尽管我们对中国民俗文化的研究已取得持续进展,但仍缺乏对某一地区的各种主题的系统调查。本文旨在对中国崇拜场所的考察尽一份微薄之力。该研究的调查,确切地说并不是一项民俗研究,而仅仅是对大同市(位于山西省东北部)东南地区的当地历史研究的一部分。我对这个城市东南乡村里现存的所有碑文(纪念碑和经幢)和铭文(钟、香炉、锣等)进行了系统的调查。一年零八个月后(1941年7月底至1943年3月底),调查被迫中断。因为不知何时才能重新开始调查,于是我将目前所搜集的材料交给了可能对此感兴趣的民俗学专家。这些材料主要包括寺庙的历史、建筑及选址。由于个人能力有限,图像资料十分粗陋。

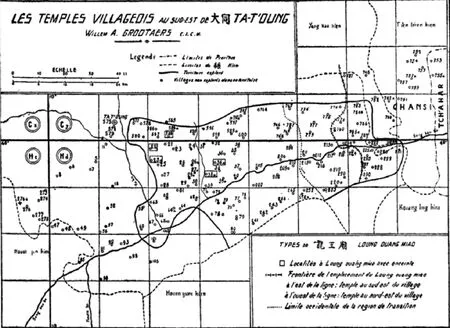

我所考察的这些村庄组成了一个结构紧密的整体(详见地图),106个村庄(除了两个之外)都分布在大同县内。考察区临近该县的南界。路况和天气的糟糕使我错过了11个村庄,我把这些地方在地图上用圆圈标注出来。除了我调查过的106个村庄,还应加上我在另两趟旅行中到访过的村庄,分别位于该地区的西南和东北方向。这两趟旅行又增加了34个乡村,其中一部分位于邻近的县。因此,我亲自参观过的村庄总数应是140个①标注为Cy 737(累家庄),Cy746(下辛庄),Cy757a(雇家营)和Cy759(丁安营)的村庄由住在马家皂(Cy755)的杰•艾万思神父(J. Van Assche, C.I.C.M.)考察。后子口(Hd 80)是由修道院院长王履新考察的。他和我一样,住在西册田(Hd 210)。另外,还有P. Joos神父(考察了西册田),M. Cattaert神父(许堡,Cy 766)和L. Claes神父(千千村,Hd 29)为我提供了许多帮助,包括初步的探索和后期的指导。我要对他们表示诚挚的感谢。我用圆圈标注出来的那些处在考察区之外的村庄,和我所介绍的调查没有关系。之所以标注出来是为司礼义神父(Paul Serruys, C. I. C. M.)的同期研究提供参考。。大同外的18个村庄分布情况如下:西南角怀仁县2个,东北角阳高县5个、天镇县9个、阳原县2个。大同市内共有122个。

大同县村庄总计483个,我亲访的村庄约占1/4。在我走访过的村庄里,供奉、祭祀大致相同,所参观过的寺庙也大致形近,没有多少实质性差别,下面将分别对这些寺庙进行详述。需要注意的是,我所走访过的村庄都位于平原上。因此山区的村庄肯定会有一些差别,大同北部和西北部山区有较多村落。

以下是已考察村庄的完整列表,所有村庄都位于大同。星号*表示不在任何一个村庄的寺庙。和当地方言不同的发音,均在括号内标出。

C y:575,大同;576,瓦窑村;577,水泊寺;578,石家寨;579,石河河;580,西王庄;585,独树村;586,蔚州疃;586 a,倍加皂;587,东王庄;588,解庄;590,大坊城;595,李家乾庄;* 597 a,昊天寺;599,西坪;* 599 a,告车岭;600,瓜园;737,累家庄;746,下辛庄;752,右所窑;753,范家窑;754,袁家皂;755,马家皂;755 a,大沙沟;757,枪架营;757 a,雇家营;759,丁安营;764,浅井;765,集仁;766,许堡;767,萧家窑子头;768,西水地;769,东水地;774,上庄;775,西小村;776,东小村;777,下庄;778,神泉堡;779,杨老窊;780,神泉寺;782,赵家村;782 a,西湾;783,上马涧;786,孙启庄;789,西堰头;789 a,庄儿窊;791,漫流堡。

H c:273,郝家庄;274,小营村;276,榆林;* 276 a,禅房寺;277,秦城;278,王家堡。

H d:5,东韩岭;6,落里湾;7,东西河;8,墙匡堡;11,魏辛庄;18,毛皂;21,马连庄;22,西谷庄;23,安六庄;25,侯大庄;25 a,小堡子;26,崔家庄;27,当流庄;28,碱铺;29,千千村;30,米庄;34,北石川;35,南石川;36,东紫峰;36 a,西紫峰;37,西沙窝;38,吴家窊;38 a,陈庄;39,籐家沟;39 a,鱼儿涧;47,柳东营村;48,东作里;49,南米庄;52,小监房;53,安市村;57,马辛庄;58,马港子;60,大碱坊;61,杜庄;62,常安村;62 a,王家堡;63,落镇营;64,马家会;64 a,铺子上;66,利仁皂;67,海子窊;67 a,营家堡;69,吉家庄;71,马家南坡;72,梁庄;73,桃花庄;74,场;75,峰峪;76,杨庄;77,委册;78,东马庄;78 a,孙家港;79,胡家窑子头;80,后子口;86,神嘴窝;91,东辛桥;92,清水湾,马庄;93,仝家庄;95,王涧疃;98,张家堡;101,小桥;103,北栋庄;204,南水地;205,东沙窝;206,于家寨;207,徐疃;208,秦城;209,南坨子;210,西册田;* 210 a,普济桥;211,滩头村;212,鹅毛;213,讲理;214,蔚家小堡;215,補村;216,贵仁;217,兴庄;* 217 a,龙门桥;218,东册田;219,友宰;220,坊城;220 a,大蔚口;221,东施家会;222,东堰头;223,小石庄;224,乱石;225,梁家营;225 a,曹家庄;226,大马营;227,龙堡村;228,榆林;229,敖石;230,秋林;241,东浮头;242,小王;243,路半沟;244,黎峪;245,大王窑;252,大王;* 252 a,琉璃洞;253,疃堡。

一、寺庙综述

寺庙与当地民居极易区分。普通百姓住在黄土砌成的窑洞中,这种房屋由并列结构的“窑”支撑,通常三间房屋并列一排,中间的窑构成客厅,其他两间就是起居室。黄土砌成略微倾斜的房顶,其他材质填充表面的缝隙(参见照片一,请自行忽略房顶的脚手架)。民居坐北朝南,其他房间依院墙而建,每个房间都有支架搭成的平坦房顶,并由黄土填补空隙。只有极少家庭搭建一个倾斜房顶的主楼①B. Laufer,Zur Kulturhistorischen Stellung der Chinesische Proviriz Shansi, Anthropos, V, 1910, pp. 187-203(劳弗尔,《山西省在中国的历史地位》)。劳弗尔认为,黄土砌拱的房子要比砖房顶的房子新,但就现有的对中国民居类型的调查信息来说,下定论还为时尚早。在我们所居住的区域,黄土房仅仅是在峭壁上所开凿的居所,绝大部分居民、就连最有钱的人也住在这种建筑中。这种现象不仅出现在劳弗尔所描述的没有独立行政权的村庄,更体现在绝大部分村落中。村北一条明显界限的另一端,黄土房竟完全消失不见。这条界限位于我们地图的东北角,但是由于长度不明,对区域研究价值不大,我们并未将它明确指出。。

相反,时常见到一些富裕家庭用瓦片盖两个倾斜的房顶,其中朝向北面的房顶长度更短。这种被称为“瓦房”的建筑是村中一种财富的象征。而供奉之地——寺庙就是依照瓦房的样子而建。

在详细介绍普通寺庙的类型之前,先来看几个特例。

我只见过一座寺庙是全部由黄土所砌窑洞组成的,该寺名为“禅房寺”,位于山的西侧,编号276 a①这些数字是基于一套全中国都实行的系统,利用经纬度给房屋编号,从而为地理语言学提供材料支持。详见贺登崧于1943年出版的《中国地理语言学》,第140—143页(W. A. Grootaers, “La Geographie linguistique en Chine”, Monumenta Serica, VIII, 1943, pp. 140-143.)。。据大同府历史②详见吴辅宏于1782年出版的《大同府志》,k. 15, f. 23 v° 。记载,这座古寺院建于唐代天宝年间(742-755),曾经有一位虔诚的修道士想将其重修。该寺仅有的遗迹是一座追溯到辽代③该日期由《大同府志》提供,但无记载确认这两个年份。从现代寺庙北部一座僧墓的幢上发现了最早的铭文记载,时间为1509年8月30日。对于这项研究的日期,我们无需每次都对应以中国年代。当有几个并存朝代时,应参考以下表格查阅年代在大同一带的起止日期,并不一定与官方日期相一致。在大同一带,从未发现任何唐代的器物,宋代也未占领此地区,只在几次军事出征时经过此处数月。之后就是:辽,936-1124(官方记载:907-1125);金,1125-1215(官方记载:1115-1234);元,1215-1368(官方记载:1206-1368)。1939年9月1日,蒙疆政府开启了称为“成吉”的时代。1939年,即成吉思汗即位(1206年)后的734年。在研究寺庙的过程中,该日期我曾见过三次。的高达11米的塔,位于距山顶约400米的东南方,俯瞰广阔平原。那位修道士的修缮工作开始于1902年,但由于缺少做支架的木头,于是采用了当地的窑洞式建筑,由此形成了这一特例。

照片一:窑洞式民居

照片二:五道庙

照片三:关帝庙

照片四:龙王庙

照片五:真武庙

浅井(C y 764)“龙王庙”(村东南角)、黎峪(H d 244)“雷公庙”(南部一千公里外的山谷处)及马家皂(C y 755)“八灵庙”(位于西北部山岭)的情况也十分特殊。以上三座寺庙运用了一种更为精巧的模式:拱顶只由一支拱架横向放置而成,门开口朝向侧方一堵隔墙。隔墙是为了抵御分离力而用土块或山中刚开采的石头砌成的厚重墙体。八灵庙的隔墙厚度为1.25米,其他两座寺庙测得为1米。龙王庙有两扇门,无窗口,其他两座均有一扇拱架搭成的门和几扇小窗。没有找到任何碑铭记载龙王庙的建庙时间。在雷公庙,我们发现了一座1793年的石碑,是庙中发现的距今最久远的时间;在八灵庙的门上记载着1562年修缮的信息。

现在来描述普通寺庙。正如我们上面所讲,普通寺庙与富裕家庭的住宅十分相像。

这种普通寺庙是一种用砖砌成的、有两片瓦屋顶的建筑(屋脊四角还有陶制动物装饰)。它们与普通民居的区别体现在以下几点:1.寺庙有着狭长的挡雨披檐,架在四个柱子上,悬于下方的窄石台之上;2.窗子是由垂直的木棍支撑,从里面用纸糊住。(普通民房是用粗麻布糊窗,一部分是活动的,中间有一块玻璃);3.其中一间房屋是完整空间,三个开间中没有隔断;4.屋顶有更多装饰。

最有特点的部分要数梁柱间的台子。这种台子只出现在仅有一间开间的寺庙中,并且只有两根依墙而建的梁柱支撑房檐。只有在那些屋脊距离地面1米或1.5米的寺庙中才不见梁柱的踪影,但台子依旧可见。(对比照片二和照片三)

侧房直接取决于寺庙的重要性,下面我们来看它们的排序原则:1、东边,由四个柱子支撑的房顶遮盖着一口钟,西边有时是相同范式的屋顶庇护着一座纪念碑;2、一两间位置稍后的矮房延伸了主体建筑,里面供奉着次等神灵,看护者也住在这里;3、村里的戏台搭在主楼正对面,坐南朝北,通常有三个开间,没有门脸。房顶向前延伸连接着另一个相同宽度的房顶,同时也由四根柱子支撑。一般来说村里只有一个戏台(偶有两个)(参见照片四);4、东西两侧是侧楼,它们的数量和用途取决于寺庙的财力。如果是有和尚常住的寺院就更加繁盛,有系列修行课程及恢宏建筑,对此最精彩的描述是艾术华于1937年在哥本哈根发表的《中国的佛教寺院》(Prip-Moeller, Buddhist Monasteries in China, Copenhague, 1937),但是下面我们会看到,这样的寺院在村庄里实际上是不存在的。

寺庙人员

著名的上华严寺和下华严寺是我在大同市枪架营(Cy 575)考察地区中寺院生活保存最完整的仅有的两座寺院①一些中国和日本的学者已经对这两座寺庙的雕像与壁画做过深入的研究,此处不做赘述。。这些乡村寺庙中,有些还保持着寺院生活的原始状态:圣泉寺(Hd 253),两个和尚;昊天寺(Cy 597a),四个和尚;湧泉寺(Cy 780),两个和尚;普济寺(Hd 215),一个和尚;禅房寺(Hc 276a),一个和尚。落镇营(Hd 63)和杨老窊(Cy 779)的两座道观各有一个道士;Hd 253有一个小尼姑庵,住有一个尼姑②有些未在此处列出,因为其中大多为化缘和尚,在我到访之时未与其谋面。。

在大多数村庄中,主要的寺庙仍设有半僧半丐的看门人,他们时而身着僧服,散漫怠惰。个别情况下,我也遇到过家境富裕的俗家弟子,在这里虔诚地度过人生的最后几年。然而,在我所参观的401座寺庙中,大部分都已荒无人迹。由于寺庙归村里所有,村主任会命人在这里举办庙会,设立香火钱来维持正常的供奉。

形象

关于中国乡村寺庙的宗教肖像情况,我只用文字几乎给不出什么信息。当然,我会介绍每个类型寺庙的详细特点。此处,我只对雕塑所用的材料稍作提及。这些雕塑出自被称为“画匠”的当地手工艺人之手,同时他们还是雕刻家、壁画家及装饰家(他们负责葬礼和新年时房子的画作及装饰)。他们所用来雕塑的原料都取材于当地:在泥中加入碎稻草,把混合物固定在粗糙的方梁上;两条木棍充当胳膊的骨架;雕塑出形状后上彩绘。

事实上,这些作品并非全部充满艺术感。我曾看过一些给我留下深刻印象的现实派雕塑,实在不敢恭维。但是在大同看到过的雕塑则属例外。流传数百年的样式在这些村子里不断被模仿,毫无创新。然而1941年,一位当地手工匠模仿云冈石窟中最出色的雕塑之一,从而引入了一种新式雕塑。这是一尊观音,位于曹夫楼侧楼,御河岸边,正对大同市。还有一幅出色的具有印度风格的观音壁画,位于东作里(Hd 48.I1)的一座废弃的寺庙里。

另外,还有一些石像,当然数目很少。令人吃惊的是,这些大人物墓穴上的石像在当地尽人皆知。我还看到了位于Hd 252和Hd 227的白龙王庙里的龙王石像。

所有寺庙里都有壁画。有些情况下,这些画像是庙里的唯一崇拜形象(详见下文中对龙王庙的描述);当地画匠用代代相传的模式创作出这些作品。画家方希圣(E. Van Genechten, C.I.C.M.)曾仔细研究过具有乡村壁画特色的样本(位于西水地Cy 768的龙王庙壁画),结果他发现这正是清朝时期沿用的传统类型,从中可见唐朝的图样在某些地方一直沿用至明朝。

二、寺庙碑铭

在寺院里,我们通常可以看到一些许愿或纪念性的铭文,这些文字能使人了解寺院的建造或修缮情况以及其捐助者。这些铭文提供了有关寺院、地区历史甚至整个历史发展的珍贵资料。①以下寺院铭文提供的资料不予考虑:1. 有关大同市的铭文。过量的铭文会影响整体把握;2. 有关11个村庄的铭文(西谷庄、侯大庄、小堡子、当流庄、碱堡、安市村、落镇营、海子窊、吉家庄、王涧疃、小桥;Hd 22,25,25a,27,28,53,63,67,69,95,101)。有关这些寺庙的记录以及其遗址被保留下来,但是有关铭文的记录已经在先前的旅途中丢失。

图标显示了作者记录的当地的钟、经幢、磬、碑、香炉、匾的建造年代及数量分布。

(一) 钟

所有寺庙无一例外地会有至少一个钟,但五道庙例外。五道庙规模很小,甚至连铭文也没有。

那些小钟悬挂在主楼屋檐下的横梁上,位于门的右侧(东边)(见照片二)。一个大钟悬挂在中央庭院东侧架在四根纵梁的屋顶上。四根纵梁间用砖块砌成矮墙,其中朝向寺庙院子的西侧墙打开。寺庙越重要,高度越高。可是,专门有一层钟楼且有台阶通达至该层的寺庙,在本地区是比较罕见的,而在北京的大寺庙这种钟楼却很常见。这里只有位于漫流堡(Cy 791)的佛殿有这种式样的钟楼。

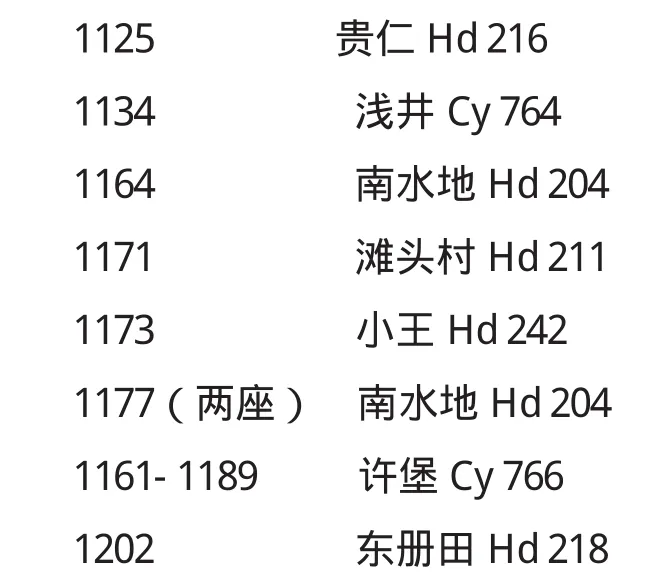

我记录了250个钟。其中,只有4个日期不明或看不清①记录集仁庄龙神宫庙(Cy 765)的钟的日期比较奇怪,以下是当时的记录“大顺永昌元年甲申四月二十八日”,即1644年六月二日,指李自成建立的短命王朝时期。1644年二月八日在西安府确定国号与年号,1644年四月十三日李自成攻下大同,此钟铸于四月中旬到五月初。五月四日李自成被迫离开北京。详见赵宗复《李自成叛乱史略》,Historical Annual(燕京),1937年第2期,145-149页。另外一些作者给出七月六日这个日期,详见《清史稿》(全四册),郝爱礼著《论明末的李自成和张献忠》,《亚洲专刊》第2期(Erich Hauer, Ein Beitrage zum Ende der Ming Dynastie,),1925年7月-10月刊,第482 和494页。。只有位于大王(Hd 252)的元朝寺庙的一口钟在五十年前被挖掘出土,后被挂在村东山坡上的小庙中。然而,上面的铭文却显示它属于村南的一个大庙。

下面的表格显示:这些钟一般会比寺院的其他建筑(经幢除外)古老。在所有钟里,21%铸于清朝以前,只有15%的石碑建造时间与此相当。这种现象起因便是信众的虚荣心。修缮寺庙时,所有出资者都想在石碑上留下自己的名字。所以之前的石碑便被重新打造或掩埋,然后竖立新的石碑。

钟上空间太小,所以铭文不长而且字迹不清晰,因此修复意义不大。铭文分为相等的几块,两部分在高处,四处或六处在圆周上。内容包含:1) 日期;2) 寺庙准确位置:省、市、县区、村庄与寺庙的名字;3) 捐助人短名单,少有外村人;4) 铸工名字及其地址。

最后一点提供了当地重要地点的珍贵资料。这些钟铸于南山脚下的浑源,是当地的经济中心。桑乾河南北两岸的村庄分成两个区域。从秦城(Hd 208)位置开始,东部的钟铸于东井集(Cy 788),而西部大同市是钟的生产地(Cy 575)。西南部的村庄直到墙匡堡(Hd 8),甚至东辛桥(Hd 91),全都要依赖大同市。往南一些,尽管怀仁是最近的县城,但实际情况并非如我们所想,钟并不是全部在此地铸造。当地有一口铸于太原的钟,位于榆林(Hc 276,铸于1599年),还有几口铸于榆次。太原是省会,位于南方,距离250公里;榆次在东南方,还要远30公里。当了解到二十多年前,所有大同、阳高和天镇三个地方的锹产于榆次时,便会明白这种现象的原因。运送锹的骡马车经由鹰县(怀仁东南方四十五里或二十七公里)的道路到达大同平原,榆次的冶铁产品主要在此地区销售,因此一些村庄在榆次铸钟也合乎情理,而且最晚从十六世纪就已开始,1599年铸造的钟便可证明。无需准确划定这些地区中心的辐射范围,因为在一定时间段内,当地非常有名的铸钟匠会有从远方慕名而来的顾客。我后悔当时没有仔细记录铭刻在钟上的铸钟匠的名字,因为这可以为确定铭文的时间提供重要信息②位于大同东南方几百米的地方铸有一尊铁牛,具体时期尚不能确定,当地关于这尊铁牛的来历众说纷纭。耶稣会士张诚,1697年三月九日经由大同,记载了御河上一座桥并补充道:“桥的四角各有一尊铁牛”(见杜赫德《中华帝国通志》,第四卷,449-450页)。十九世纪初桥被拆除后,仅存的一尊铁牛被安放到现在的地方。此桥建于1324年,1580年修缮。只有通过铁牛身上留下的铸造者的名字才能推测铸造时间。。

(二) 经幢

经幢为高达60到90厘米高的柱子,上面刻有经文,以缅怀逝者,是寺里最古老的建筑,一般建在殿堂前庭院之中。顶部盛着香灰,信徒可以不断在里面焚香。虽然位置显眼,但这些经幢很难被人发觉,至少上面的铭文极不显眼。当我拓这些文字的时候,身旁的村民都很惊讶,对于其他类型的铭文并无这种情况出现③即使专家也很难发现这些铭文。“中国营造学社”的建筑师曾对大同上寺和下寺做过深入的研究,结果只发现了上寺的铭文,而可追溯至1095年的下寺铭文却没被发觉。必须承认如果不是提前知道,我得需要两个月来发现我差点错过的经幢铭文。。这些建造历史悠久的经幢成为研究当地历史的最宝贵的资料。然而直到今天,碑铭文集①这些碑铭学文集至多给出经幢数目及偶见其建造日期。王昶所编《金石萃编》(著于1805年,共160卷)一书并未给出有关经幢的任何详细信息。王言的《金石萃编补略》(著于1850年,共两卷)共收录66座唐代经幢,但只列出一个。黄本骥《金石萃编补目》(著于1851年,共三卷)记载了78座并记录了其建造日期及地址。然而此书只列出三座辽代经幢。即使是专门记载禅寺的书籍也并不能提供更多信息。胡聘之所撰《山右石刻丛编》(完成于1901年),虽然记录了一些经幢,但数量远远不够。另外也没有上文中提到的大同大寺里的两座经幢。尽管文集不够完整,但仍能从中获得十分珍贵的资料。比如能在此书中发现以下详细信息:在一尊1280年的经幢上刻着隰州一户刘姓人家的家谱,包含上下五代人,还刻有其在祖籍所在地延安府延州县的历史。张煦在《山西通志》(著于1890年,共184卷)一书中对经幢也有相关记载,其中全省共计59座。对于我所研究时期(辽、金、元朝),本书列出18座(此处还不包括大同的),其中五座资料记载相对完整。另外在大同的一隅,我共发现了106个村庄里的33座,大同市共有483个村庄。经幢数目庞大,并没有得到研究。至今为止最长的记录当属叶恭彝在1929年第三期《国立北平图书馆月刊》第3期,第381—400页; 第4期,第515—534页上发表的研究成果。该研究共列出996座经幢,其中唐代338座,宋164座,辽52座,金123座,元67座,明朝6座。这个比例跟我的记录大致一致。叶恭彝在表中给出部分经幢的建造地址与建造者,却几乎没有给出文字内容。我们应当归咎于这些作品,而其作者却是无可非议的。在这个领域仍然有许多东西需要研究。在古地名学和古代政治的变迁方面,其成果会为人口及其迁徙历史的研究提供必要资料。中也很少记载有相关资料。仅有的记录也只是给出了建造时间。因此,热切希望以后不会再忽略柱上提及的地名及造幢者的名字。②根据经幢上的铭文,我大致还原出位于桑干河南的大同东南乡村的历史。同时这些铭文对于当地语言的研究意义重大,成果收录于《华裔学志》第十卷,《汉语方言地理学》第二部分以及《方言区划》,共十卷,1945年著,第389—426页。

除了时间和专有名词,经幢上也会有部分位置刻着经文,有的用梵语③《阳原县志》(共18卷,著于1935年)作者李泰棻曾写道,鉴于当地经幢数目庞大,他本想进行一项调查并将这些经幢悉数记录在书中,然而时代战乱未能使其完成夙愿。于是,他只在书的开头放上三座经幢刻有梵语铭文的拓本,并补充道:“文字用契丹语写成,也被叫做Djurěen。”尽管这种说法有误,这本书仍为典范之作。,有的用音译过来的汉语,或者汉语译文。来自日本京都的同行J. Spae, C.I.C.M.神父曾写信告诉我,因为经文的篆刻时间相对于经幢的建造时间相对较晚,所以这些经文对佛学研究意义不大。

当地经幢分为外形截然不同的两种:

1.辽金经幢,见图1 b,有八个侧面,其中四面略窄,棱角规则,底部与顶部无凸起。其中保存完整的顶部还有莲花装饰。小王村(Hd 242)有一座(追溯至1005年)经幢高达三米,上下三层,饰有花卉及菩萨浮雕。在辽、金的经幢上,会有大段的铭文和题词,面积大的面上有八到十二行,面积小的面上有二到四行。

2.明代经幢体积更小,只有四面,棱角均削平,斜切处与棱距离两三公分,幢顶和幢座都是方形石块,体积比幢身稍大,无装饰。幢身上铭文段落短小,给出经幢树立日期,偶尔也会有寺庙名字。

确切来讲,明代这种柱子不再属于经幢,因为上面不再铭刻经文。另外还会发现一些奇怪的变化:一座建于1532年的经幢(西坪,Cy 599)上刻有八卦,各个面宽度相同;三座经幢,疃堡的经幢(Hd253)建于正德年间(1506-1521),大坊城(Cy590)和东册田(Hd218)的经幢没有标明时间,但两者完全相同,刻有统帅人们的四大儒家信条:天地、日月、帝王、父母。

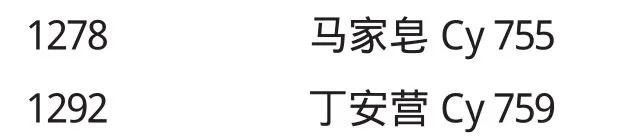

我记录了30座第一类(辽、金)经幢:

辽代:

金:

元代:

日期不详(辽、金类型)的经幢:北石川(Hd34)、东紫峰(Hd36)、常安村(Hd62)、马家南坡(H d 71)、秋林(Hd230,两座)和大王(Hd252)、水泊寺(Cy577)、 上庄(Cy774)、神泉堡(Cy778)和神泉寺(Cy780)。

过渡时期的四角经幢,建于1297年,位于坊城(Hd220)。因为明代经幢不具特色,所以不必再列出其建造时间及地点。根据朝代划分,元朝1座,明代22座,清代1座。到1600年当地不再盛行建造经幢,不过后来又建造了两座,分别在1623年(榆林,Hd228)和1856年(兴庄,H d 217)。

由于建造年代久远,无人问津,这些经幢几乎无迹可寻。历次修缮过后,寺庙的地面抬高,经幢便被部分埋入地下,此后便被用作招财香炉,如水泊寺(Cy577)和马家南坡(Hd71),建造日期被掩埋。另外一个在1942年一堵土墙部分崩塌之时被发掘(神泉堡,Cy778)。此外,还有一部分被弃置在不起眼的角落,竟被用作磨刀石(神泉寺,Cy780)!

一般要在当地呆很长时间才能发现所有年代久远的经幢,因为我们需要居民们的积极配合。只有当他们了解我没有不正当的企图时,他们才会告诉我经幢的位置。总共记录了在我住所西册田(H d 210)周边发现的19座辽、金经幢,在其他调查地区只发现了11座,其中6座要归功于村民的积极配合。

哪种寺庙里发现经幢的几率更大呢?当然是村里最古老的寺庙,加上石碑上提供的信息,我们就能确定当地年代最久远的寺庙(详见下文中对寺庙的描述)。

(三) 磬

磬在古汉语中指悬挂的石质打击乐器,用于古代乐队演奏。磬是一种钵状物,用铜铁铸成①根据我目前的了解,我尚不能证实这种有关磬的说法,只是在C. Fen, 5000 Characters(《汉语5000词》)中给出“inverted bell”的释义。《淮南子》“贤冥”篇第39页(学生国学丛书,商务印书馆,1934年)出现了这个字用作“空”的意思。但是,我们发现了“引磬”这种叫法,来指用于控制诵经节奏的木鱼,跟本文提到的磬用途相似。,开口向上,被放在寺庙的桌子上,佛像香炉右侧(东边)。大型的磬直径可达80公分,置于门右侧大殿屋檐下木架上,磬上通常会有圆孔。其他的磬底部会放椭圆形草垫,以防歪倒在桌上。

磬上的铭文很短,只包含时间、地名和寺院名、重量、铸造者、有时还要一两个捐助者的名字。而小型的磬一般只刻有时间。磬有时会被人们从一座寺庙移到另一座,或者移到另一个村。

我总共记录了106个磬,其中只有10个铸于明代,最老的可追溯至1515年(漫流堡,Cy791),1537年和1567年(许堡,Cy766)。1585至1605年期间的有6个,另外7个都铸于随后的一个世纪。1725年以后,磬在当地才开始变多,数目达90个。但因为铸造时间晚加上铭文较短,这些磬并没有太大的历史资料价值。

(四) 碑

碑身为长方形竖石,上面刻镌一座寺庙的建立与修缮。寺庙属于市镇所有,所以碑文内容与整个市镇相关,跟寺庙却并无关联。我曾看到过两座禁赌碑,碑文是全村村民对于禁赌的郑重承诺。还有另外一处碑(利仁皂,Hd66),上面刻录一份与邻村签订的关于灌溉渠改道的协议。

当寺庙里只有一座碑时,它的位置通常是大殿前院内西侧,与钟对称分布,碑身朝向钟。有时碑被立在石碑亭下,亭身由四根柱子及瓦顶构成,而钟通常被放在钟亭。鼓没有像北京大型寺庙那样,被放在钟楼对面的鼓楼里(除了大同上华殿寺)。

钟有时被挂在东边屋檐下,碑也一样,但它的位置在西侧。立新碑的时候,最古老的碑并不会被掩埋或拆除。新碑与旧碑在大殿前相邻而立,碑身始终向东。有时,碑群会被置于一条长廊下面,如吉家庄(Hd69)、许堡(Cy766)和下庄(Cy778)。

我总共记录了282座各个村庄里的碑,还有大同市的40座(不完全记载)。大同市(Cy575)是唯一一处发现三座早期的碑的地方,分别建于1162年(金代)、1273年(元朝)以及1396年(明朝)。乡村寺庙中,早于1450年的只有建于1347年的一座(友宰,Hd219)。其他碑分布时间如下:

上表很清晰地显示出这些碑在历次重修中被拆除的情况,并且列出了钟的数量来说明钟和碑不同的处理方式。

乡村寺庙的碑有以下两种:

分为1521年(正德年间1506-1521末年)之前与1522年(嘉靖年间1522-1566)初年后两种类型。较早的类型(见图2 a)有12座,碑身宽厚,呈矮胖型。在该地区,这类碑用采自南部山区的泛白的砂岩石料打磨制成。较晚的类型(见图2 b)尺寸与前面一种不同,其碑身更高更窄,碑首或像第一种那样成圆形,或呈四边形,上有龙盘绕交错,即“龙头”。这种类型的石碑用料为灰黑色火山玄武岩,采自桑干河岸绝壁上。

碑文有统一的样式:

a)正面:从左到右

标题:某一寺庙的重修(极少数为寺庙的创建)

正文:首先赞颂寺庙供奉的神佛,文辞典雅,二到四行。下面是该寺庙建于山西省、某市某镇到某村,于某年建成;多年后重修,增加或重建了某某建筑。

撰写人,石匠以及几位重要的捐助人,日期。

正文中有时没有“建于某年”,而是“创不知在何时”。在这种情况下,离石碑几步之遥的经幢(见上文)往往显示寺庙在十一或十二世纪就存在了。我们由此可得出结论,每当碑文中出现这样的字眼时(即使没有经幢存留),就表明寺庙比较古老,上面的文字记载也早已丢失。

b)背面,刻着各村捐助者的完整名单。对于一些规模较小的乡村寺庙,捐助者往往都是本村人和个别邻村人。在一些名气较大的寺庙,我们可以通过捐助者名单了解寺庙的香火是否旺盛。

由于族长通常会感到有义务捐资建庙,而且达到最低出资额(今天可换算成0.05美元)就有资格留名,所以才有了这些记录各个时代村民的特别的资料。这种方式在某种意义上代替了户籍以及西方的居民档案。

谈到这些资料的用途,我要举一个有意思的例子。在所指的这个地区里,除了一些规模较大的村庄有两三个家族以外,其他每个村庄都有同家族的后代居住。所以当地人口的历史也就是几个家族的历史。西册田村(Hd210)共有100多个家庭(约500人),其中大多数姓徐。当地寺庙的石碑建于十七、十九世纪,上面记载了80%的徐姓村民,其他还有个别杜、常、阎、王、李、刘及郝姓村民。

補村(Hd215)有一口铸于1588年的钟,上面记载了11位西册田村的捐助者:5个徐姓、2个马姓和4个其他姓氏。还有一口西册田本村的钟,铭文中提到22个姓,其中10个徐姓、6个马姓、4个牛姓、2个文姓和1个李姓。这口钟铸造日期不详,但应在1515年左右,因为钟上记载的其中两个捐助人,名字在1515年建的石碑上出现过,该石碑位于黎峪(Hd244)。1500年左右,西册田的居民大多为徐姓,还有许多为马姓。然而1900年左右,马姓就消失不见了。更早些时候,疃堡(Hd253)位置一座建于1462年的石碑记载了西册田村的捐助者,那时只有马姓。所以这些证据都与当地历史沿袭(1600年的墓碑证实)吻合。历史上徐姓祖先于1370年到1390年迁居于此,那时当地只有马氏家族。仅仅一个世纪后,新来的定居者因为人口及财富优势便取代了马氏家族。在南坨子村和西册田村发现的经幢上提到了韩氏家族是1108年及1111年的主要家族,如果加上这些信息,我们便能理清从辽代至今这个村庄人口变迁的完整历史。

寺庙的石碑上偶尔会记载附近寺庙的住持及和尚,由此我们也能了解当地寺院生活的兴衰变迁。马家皂(Cy755)有一座古庙栖隐寺,1780年修缮之时,我们发现了这样一句话:“此寺系古刹不知创自何年。”然而,同村的观音寺(建于1522年)里有一座源自栖隐寺的经幢,可追溯至1278年。1739年,这个寺庙里至少有两个和尚,他们的名字被记录在敖石村(Hd229)的一座石碑上。我们由此能大致理清寺庙的历史脉络,从兴建到16世纪时短暂的湮没(经幢被移到另一个寺庙)再到18世纪时寺庙的修复。

可见,对一个地区细致的碑铭学研究能够还原历史,甚至比当地记载的历史还要准确。

(五) 香炉

大多数乡村寺庙中,信众们要么在寺院中央的经幢顶部焚香,要么在桌子上佛像前的大块石头的洞内。实际上香炉是贵重的器具,只在足够富裕的寺庙才有。在当地记录的24个香炉可分为两类:一类放在佛像前的香炉,由挖空的石头制成,纯粹是毫无艺术美感的复制品。上面为长方形铁质炉盘,下面由四根短粗的脚支撑。个别香炉年代不详,最古老的可追溯至1521年和1550年,位于同一地点大王村(Hd252);另一类香炉位于佛殿前院内的重要位置。此处我只对这类香炉做详细介绍。

在我记录的所有香炉中,最老的一个属于比较精美的类型。该香炉在疃堡(Hd253)的大庙,体积较小(高30厘米),深灰色陶制。寺庙建造历史也比较久远,建于1458年7月3日,佛寺名为清俊寺,以一个陶器制造僧人的名字命名,他因修缮了两座当地寺院而出名。香炉置于白色大理石柱子上(正德年间,1556-1521),属于前面曾提到过的儒家式样。

另外,大约五六个香炉属于古典类型:高一两米的铁质小亭子,上有突出的尖顶;中间凿空用来焚香;其他部位饰有花卉图案,还刻着简短的铭文。

刚刚提到的香炉分别追溯至1458年、1521年以及1550年。之后的香炉是古典香炉的典型代表,设于1616年,位于友宰(Hd219)的关帝庙中。呈八角形,分为上下四层,上面绘有八卦图、八面风景图以及详尽的捐助人名单。最上面一层仅有一个列柱,用来支撑炉顶。

由于只记录了很少一部分香炉,所以无法由此得出定论。但我认为十八、十九世纪是香炉的鼎盛时期。

(六) 匾

没有列入上面几种类型的铭文没有太大价值,下面将其列出:一扇门,1850年,滩头村(H d 211);一根梁,1853年,西册田(Hd210);寺庙对面的柱基,1882年,大王(Hd252);用来焚香的两个炉,都位于大王,分别只有一个日期,即天王寺,1507年,佛灵寺,1550年;两座舍利塔,1824年与1889年,马家皂(Cy755)。

位于大王村的天王寺内有一个锣,它在张熙1892年所著的《山西通志》第89章中被称作“云板”,无日期记载。经过深入调查,我在偏殿门后的角落里发现了这个被丢弃的锣。它的历史可追溯至1289年,上面刻着寺庙主持和二十来个村民的名字。

最后一类是匾。匾为长方形木板,长约一米,高五十公分。上面题着表示愿望或感谢的四个大字、题词人以及时间。匾额一般挂在屋檐下和门上方。由于材质易损毁,所以很少有年代久远的匾存留下来。我只记录了几个早期的匾:1594年一个,1607年、1621年以及1628年各两个,其他的匾都比较晚。

三、寺庙和崇拜

此处不包括基督教建筑。当地很少有人信仰伊斯兰教,所以只有两座清真寺(不是指大同清真寺):

1. 马家会(Hd 64)是一个穆斯林村庄。村西头有一座清真寺,它与上面提到的普通佛寺并无差别,除了建筑布局:门朝向东①这个朝向是清真寺所特有的,辽金时期建造的寺庙朝向并没有这种特殊含义,只是为了朝向东面,过去祖先游牧生活的地方。;做礼拜时,穆斯林信徒转向西方,朝向麦加。

屋顶后斜面的西侧建有一座高塔,斋月时毛拉在这上面等待月亮升起。根据门上的铭文记载,这座清真寺曾在乾隆年间(1736-1795)被修缮过,除此以外没有更早的记载。铺子上(Hd64 a)也是一个穆斯林村庄,但是没有清真寺,所以村民都到马家会村清真寺做礼拜。

2.袁家皂(Cy 754)村民们信仰不同,其中一小部分是穆斯林,总共有十几户。清真寺在村外东头,跟马家会清真寺相似。雇家营村只有十户人家,所以村民们都到袁家皂村清真寺做礼拜。

我用“寺庙”来指所有宗教祭祀活动的场地,当地村民们也会不加区分地称为“庙”。具体指某一类寺庙时,会有各种不同的叫法,民间叫法往往会跟铭文中记载的官方称谓不同,下面我粗略介绍一下。

在所研究的134个村庄,不包括4个穆斯林村庄,以及没有寺庙的两个村庄(H c 277)和路半沟(H d 243),我共记录了401座寺庙,平均每个村庄三座。每个寺庙保存状况参差不齐,但其数量之多足以说明佛教影响深远。下面按照顺序详细列出这些寺庙:

A.龙王庙,123;河神庙,3;井神庙2;共计128

B.真武庙,52

C.观音殿,34;泰山庙,6;共计40

D.寺,29;大庙,7;佛殿,7;共计43

E.五道庙:19

F.其他庙:1.关帝庙,16;2.三官庙,15;3.文昌阁,12,魁星阁,1(共计13);4.大仙庙,4;5.马王庙,3;6.城隍庙,3;7.雷公庙,2;8.天主庙,2;9.诸圣庙,1,三圣庙,1;10.二郎庙,2;11.阎王庙,2;12.财神庙,1;13.太公庙,1;14.瘟疫庙,1

寺庙总数为349座,仍有52座无法描述,因为其中的大部分已经变成废墟。还有一些由于位置偏远,我没能前往或者已经关闭。由于条件限制,我已经无法再返回这些地方。

上面给出的数据只包含独立的寺庙,而不包括大庙附属的小庙。下面将会详细介绍这些附属寺庙。这个表并不能让我们清晰地看到寺庙香火是否旺盛。比如龙王庙,大殿旁的偏殿中包含观音庙和马王庙,而真武庙基本上都会包含观音庙。只有分析每个寺庙后才能最终确定香火最旺的寺庙。

下表与崇拜仪式毫无关系,只是给出每座寺庙的布局、村中的位置以及相关地区一些信仰的久远。

根据已经证实的日期,下表给出了主要寺庙的建造时代:寺,713-741年(小王,Hd242);龙王庙,12世纪(秋林,Hd230);二郎庙,14世纪(友宰,Hd219);雷公庙,14-15世纪 (东浮头,Hd241);观音殿,1492年(下庄,Cy777);观音庙,15世纪(柳东营村,Hd47);真武庙,1515年(西册田,Hd210);三官庙,1532年(西坪,Cy599);马王庙,1537年(许堡,Cy766);城隍庙,1597年(杨老窊,Cy779);五道庙,18世纪。

(一)龙王庙

在当地,没有雨水对于大多数人来说都是巨大的灾难,所以对雨神、井神及河神的祭祀意义重大。几乎所有的村庄都有龙王庙。井边上建造的庙被称作井神庙,如西册田(Hd210)和龙堡村(H d 227),河边上的庙,便为河神庙,如西册田、普济桥(Hd210 a)和鹅毛(Hd212)。还有附属于寺庙的水神庙,如萧家窑子头(Cy767)和东浮头(Hd241)或白龙王庙,如南米庄(Hd49)、補村(Hd 215)和大王(Hd252)。当离泉水很近时,便会建白泉龙帝庙(东浮头,Hd241)。实际上每个地方都有龙王庙,下面是这种寺庙的特点。

1.形象

极少情况下龙王庙里会有雕像,是整石雕刻,很可能十分古老,如龙堡村(Hd227)和大王村。因为,新建的寺庙里并没有这类雕像。雕像是三个人盘腿而坐的形象。

其他情况下,龙王庙中只有壁画。画中同样是三个人,周围是他们的侍从。侧面的壁画展现腾云的神仙制造闪电、雨、彩虹等的画面。当地壁画的作者一直用相同的图样,所以将其与其他地区所用的类型相比较可能会有收获。

2.寺庙历史

龙王庙是当地最古老的寺庙。这里我们需要区分两种龙王庙,第一种是一开始就被用于祭祀的寺庙,其中建造最早的当属位于Hd215的龙王庙,庙里经幢上刻有“龙王堂”三个字。第二种是现代龙王庙,是由古佛寺演变而来的,也是古老寺庙中比较常见的一种。位于西册田的龙王庙(有一座1108年的经幢)曾是一座地道的佛寺,名为释迦寺,有多名和尚在此修行(根据位于鹅毛村的1171年的一座经幢上铭刻的捐助者名单可知)。同样位于许堡的洪福寺在19世纪也演变成了龙王庙。另外有几个古寺处于过渡阶段,寺庙之前的名字跟祭祀水神有关,但仍然是一座佛寺,比如湧泉寺(神泉寺,Cy780)和圣泉寺(疃堡,Hd253),两座寺庙都建于12世纪。或许这算是龙王寺最古老的类型;介乎于佛寺(monastère)与民间寺庙(temple populaire)之间的类型,有些有人守护,或者无人守护只受到政府间歇性的管理。其实有真正的佛寺,但现在都已废弃,并没有演变成龙王庙,但是寺院的名字却跟祭祀水神相关。

如果想要理清龙王庙的历史,必须仔细研究每一种特殊情况。我们无法将龙王庙与寺划清界限(详见下文)。而且,在龙王庙与佛寺中更容易找到古代铭文,前文提到的11到13世纪的经幢都是在这两种寺庙中发现的。

3.寺庙建筑

通常龙王庙是村内规模最大的。其中主要建筑的中心用来祭祀水神,西偏殿建筑供奉马王,东偏殿供奉送子观音。正如有关庙的记载所写,宽大的建筑物两旁建有围墙,自身也形成一道墙与两边围墙相连。还有另外一种不同的样式:建筑物呈方形,旁边没有任何偏殿(也没有从属寺庙),并与围墙分离;比第一种面积小。下面是两种类型示意图:

从上图中可以看出,b种类型的突出特点是庙的位置严格限定。根据铭文记载,我们可以确定所有第二种类型的庙都建于18世纪,或许都是出自当地同一家泥瓦匠之手?

龙王庙中比较重要的建筑当属戏台,位于庭院南边,中心主体建筑对面(图3 a和照片四)。全村村民都来这里看戏,尤其是祈雨仪式时的大戏,这正体现了龙王庙的功能。个别情况下因为村里人口大多,会在更加宽敞的地方搭建戏台。

4.寺庙位置

看寺庙相对于村落的位置,是乡村寺庙研究中非常重要的方面。龙王庙通常位于村外,并且往往离城墙(如果有的话)或者偏远的几户人家不远。很明显,龙王庙选址条件非常确定:所考察地区的中部和西部的龙王庙建在村庄西北部(也有西南部或者西部)。我把那些建在村中并且失去围墙以致无法确定位置的庙排除在外。下面是统计结果:这条线西边-1 - 1 - 1(见地图),78个村庄中,龙王庙在西北方的36个,西南方的16个,西部的2个,共计54个,比例为70%;东南部的9个,东北部的9个,东部的2个,共计20个,比例为26%。但是,该地区东部的情况完全不同。在这条线东边-1 - 1 - 1,总共24个村庄中,龙王庙在东南部的20个,东部的1个,共计21个,比例为88%;另外三座庙分别位于西部、南部与西北部。

以上的数据中不包含西部更远的村庄(points Hd 5 a Hd 11, Hd 47 a Hd 95, Hc 273 a Hd 278),因为这些村庄与其他村庄被一大块非研究地区隔开。

评估这些数据的时候,不能忘了在许多村庄,泉水的位置决定庙的位置。另外,对于一些靠近山或山谷的村庄,某些方向根本没法建庙。所以这些情况都会产生各种例外,影响最后的调查结果。村中龙王庙的位置也会产生两个问题:

a)为什么庙建在村落中特定的位置?不管是在西北还是东南,其位置跟供奉水神有什么关系呢?

后来在研究真武庙和观音庙的时候我们遇到了同样的问题,这两种庙在村中也有固定的建造位置。我觉得龙王庙的问题暂时无法解决:第一种因素应该是佛教中对龙王(n a g a r a j a)的崇拜,第二种因素是民间对水神的崇拜。当地佛寺向龙王庙的演变也反映了这两种因素。所以研究应从佛教传统还是当地崇拜入手呢?①我们或许可以考虑一下风水的因素,尽管并不能确定一个村西北方向的风水和邻村东南方向的如何。靠近河水,村庄位于河南岸或北岸,南边有山,所有这些风水中的重要因素在这里都没有体现。我们能找到这样的记载:“东南方阳也”“西北方阴也”(《管氏地理指蒙》第八章,收录于《古今图书集成》第662章)。在最老的风水著作之一《宅经》第一章证实了这种说法,(《学津讨元》第九集,第十卷)。柏世曼本以为能找出一个类似的问题(见所引文章注释21)的答案,但由于资料过于散乱,加上没有考虑当地历史情况,最终未能实现,下面B和H两章将会继续探讨这一问题。

b)第二个是地域分布问题:在该地区东部,为什么龙王庙会建在村庄东南方?

我或许能够给出问题的答案,尽管仍然需要等到在东部和西部都调查清楚以后才能得出定论。

我们会发现,东南部和西北部龙王庙的位置很久以前就已经存在了,至少可追溯至11、12世纪。至于我们知道的有关最古老的佛寺或者龙王庙的情况,即便没法确定它们的建造,至少可以确定在某一时期就已经存在了。而在那个时候,寺庙的位置跟现在的已经相近。某些线索表明,东南部与西北部两种类型的分界线有过略微变动。

1)秋林(Hd230)有一座12世纪的龙王庙,位于东南方,规模庞大;另外一座规模小一些,在西北方,在一口1617年的钟上发现了有关这座庙的最早的铭文。

2)如果从集仁(Cy765)向南拉一道线,经由滩头村(Hd211)和疃堡(Hd253),我们会得到-1 - 1 -1这样一条过渡性的线,共有:5座东南部类型的庙(+ 3个东北部的),5座西北部类型的庙(+ 3 个西南部的)。

在这条线的西边,整个区域内的庙大致属于同一类型。下面我们来仔细分析一下:在这个区域的中部及西部,东南类型的寺庙将村庄连成一条线,其中包括大坊城(Cy590), 崔家庄(Hd26)、碱堡(Hd28)、杜庄(Hd61)、常安村(Hd62)和营家堡(Hd67 a)。在最西部地区路过时也收集了一些资料,可惜这里不是考察地区,无法使用这些资料。从魏辛庄(Hd11)直到仝家庄(Hd93),我总共碰到6座东南类型寺庙,只有1座西北类型寺庙。

我的调查结果如下:东部地区寺庙类型一致,都属于东南类型;中部地区属于西北类型,这两种类型被一条过渡带分开;最后是西部地区,东部类型的寺庙再次出现。经过一年半对当地方言和历史的研究,我终于得出不同地域寺庙类型显著差别的原因。东部类型中分成了两种不同时代的分区:第一种是语言的分界,形成时间较晚。四十多种语音和词汇的差别有着公共的分界线,这条线大致经由滩头村(Hd211)和南坨子(Hd209),朝着河北岸的东北方向偏斜。这条分界线大致与弘州(现改为阳原县,马家皂(C y 755)东南方20里)过去的行政区划重合①至于这条分界线完整的描述以及形成因素,详见贺登崧《汉语方言地理学》第二部分《晋东北的一条方言边界》,《华裔学志》,第十卷,1945年,第389—426页。( “La géographie linguistique en Chine, IIe Partie, Une frontière dialectale dans le Nord-est du Chansi”, Monumenta Serica, X, 1945, p. 389-426.),而种划分在10到14世纪一直发挥作用。14世纪末,该交界线向东偏移。第二种是语言及文化上的分界。其中包含龙王庙的不同类型,三种农具外形的巨大差别,包括粪篓、播种机以及碾,还有语言上的差异。其中,比较典型的是“妈妈”在东部叫“娘”,在西部叫“妈”。

第二种分界要比第一种的形成时间早。尽管缺乏相关晚期的文字记载②所有有关当地的记载都晚于1000年,所以并不能帮助我们确定弘州分界线的具体位置。没有留下任何有关早期的资料,这种结果也在情理之中,因为当地泥瓦匠的建造成果根本无法抵御恶劣环境的侵蚀,再加上毁坏、掩埋石碑的行为,很难留下一些线索。如果保留下一些经幢,我们可能会得知该地区的历史始于16世纪。,我们仍然可以确定这一结论。实际上像“妈妈”之类的词语在语言中是比较固定的。而某些农具的使用也跟地方传统密不可分。决定龙王庙位建造位置的条件使我联想到在德国看到过的不同农场类型。从8世纪开始,这些农场的区域划分始终没有受到政治变化的影响。

另外,当一条分界线上各种现象混杂出现时,证明该文化分界线非常重要,能够追溯至政治结构基础建立、华北人口重心确定的时期。这样一条分界线很可能始于唐朝(618-917年),但很可能还要更早。

似乎这是一条存在上千年的分界线,此处东边的省(被称作察哈尔、河北、直隶等,视时代而定)与西边的省(被称为山西、西京路等)发生文化的碰撞。第一个分界线,即弘州,形成时间较早,在10到14世纪一直是东西两侧省份文化冲突的地段,这种冲突的起因是弘州政治区划向西移动。

此处,我要补充一点,这可能会影响大家的理解,但不会妨碍问题的解决。需要解释一下偏远的西部地区的东部类型龙王庙。其实大同市及周边的平原地区并不是山西文化的发源地。一千多年来,这种文化从南向北扩展延伸,穿越从浑源绵延至大同的山脉。经由的地方有东辛桥(Hd91)、小桥(H d 101)和后子口(Hd80)。这不是凭空推测,我这样说是有依据的。因为我发现语言也完全随着这条线不断变化,原来的“ŋ”③见上引文章注释3,《华裔学志》,第八卷,1943年,第160页。被“n”取代。

察哈尔与山西的分界线不仅是龙王庙类型的分界线,同时还是农具、方言词汇的分界线。另外这条线还阻挡了山西寺庙的类型向东扩展,现在还可以看到这种分界的种种遗迹。

这些发现都要归功于地理学方法的应用。通过这种方法,我们能够展示中国乡村文化调查的进行过程。我们几乎没法划定研究范围,还需要对所调查地区周边的几百个村庄进行语言学及民俗学研究。基于这种广度,只有经过多年的研究才能最终得出结论。我认为,当务之急是要推广我的研究方法,并让大家看到研究成果。这种方法的运用必将使中国各个地区的调查研究得到实质性的进展。

5.寺庙名称

我曾在铭文记载中发现了三座龙王老爷庙,分别位于讲理(Hd 213)、贵仁(Hd 216)和大坊城(Cy 590)。这种叫法容易产生混淆,因为人们通常称关帝庙为“老爷庙”,而平常人们会说“龙王庙”,不加附属的庙的名称。我只在铭文记载(南米庄,Hd 49)中遇到一次两个名字放到一起的情况,“娘娘庙”附加到后面,即称作“龙王娘娘庙”。

寺庙的名字很少会写在大门上方,而且名字常常是文言,比如龙霄宫(滩头村,Hd 211)。有时,供奉的人物会发生改变,比如Hd 29的龙王庙名为“伏魔宫”,而这往往是关帝庙(见下文)的官方名称。

(二) 真武庙

真武庙的塔楼变成了山西独特的景观,柏石曼(E. Boerschmann)也注意到了这一点。然而他把真武庙与魁星阁混为一谈,并对此进行了漏洞百出的研究①柏石曼:《魁星塔和风水柱》,《亚洲专刊》第四期,1925年,第503—530页(E. Boerschmann, K'uei-sing-Türme und Fengshui-Säuler)。书中作者给出的魁星阁的图片和照片中有一些竟是真武庙。同样的情况还有Tafel, III,《图片报》 2,3 和 6; Abb. 5 图 1,2,3,5,6,Abb. 6, 图 1,2,3。因为我只有一张真武庙的照片,而且不太清晰,这样我们可以参考柏世曼在书中给出的照片,与我所研究地区的真武庙并无二致。我还在Tafel, III,Bild 6的第518页以及Abb. 6 第522页图1使用了他的照片。。他之所以会犯这样的错误,是因为他根本没有登上塔楼亲自观察,以便确定里面供奉了谁,毕竟会很费力而且可能会有危险。不过,村子城门上的楼阁一般供奉的是魁星或者文昌,其他情况下建在土台上的都是真武堂,无一例外。

在所研究地区,我总共走访了52个村庄。一半村庄中会有一座真武庙,一个村庄分成两个区域,常常用“东、西”或“南、北”区分。这种情况下,每个区域有一座真武庙(正如Cy 774);或者最富有的区域会斥资修建本村的真武庙。其中比较特别的是,魏辛庄(Hd 11)有两座塔,一南一北,相距不远。较老的那一座没有楼梯了,所以没法登上去。当地人称其为“黑虎庙”。我在Hd 6发现了这种财神的别称,当地龙王庙里有一座附属小庙名为“黑虎财神庙”。

还有两座庙(东浮头和友宰)外观为真武庙,但里面供奉的却是玉皇大帝。我搁置了寺庙的外观问题,只研究内部供奉。其实问题很简单,因为这是一座道观,建于1333年(里面有龙王庙和观音庙)。不难看出,塔在真正的真武庙里有着非常重要的作用。

1.形象

庙中真武大帝端坐于殿堂之上,神情严肃,穿着世俗官员的服装。而魁星头发散乱,站立于火球之上,手中挥舞双刃剑,根本不会与真武大帝混淆。

2.寺庙历史

真武庙中很少会有石碑,我见到的都是最近才立的,无法从上面得知当地庙的历史。補村(Hd 215)的真武庙中有两座石碑,分别追溯至1774年和1826年,但是上面没有记载庙的建造时间。漫流堡(Cy 791)和南米庄(Hd 49)分别有一座1765年和1863年的碑。

倒是发现了不少铸造时间翔实的钟或磬,但上面没有文字记载。当地最古老的铭文分别追溯至1515年(西册田的钟)和1543年(许堡的经幢)。

3.庙中建筑

真武庙规模一般很小,只有一个大殿。但一半的真武庙中,后面都会有一个开门向北的小庙,里面供奉观音。照片五清楚地显示出西册田真武庙的北侧面,还有观音庙。由于寺庙南北纵向不深,所以小庙的南北方向空间很窄,观音像台离门仅有一米。在这种类型的庙里,观音像往往不是雕塑而是壁画。

真武小庙总是建于高台上面,高达10米,这只是估测,有些高度可达15米。高台侧面略微倾斜,由夯土建成,外面覆盖砖块。楼梯在侧壁蜿蜒向上,不过我也遇到过两次楼梯在塔楼内部的情况。当然有的塔楼建造更加精致,楼梯建在正面,缓缓逐层上达。

对一些城墙顶宽大的村庄,会把真武庙建到墙顶上。徐疃(Hd207)、補村(Hd215)、许堡(C y 766)、漫流堡(Cy791)这几个村庄都是这种情况。

几乎没有例外,但是Hd8的真武庙没有建在塔楼上,1857年的石碑上的铭文是有关这座庙的最早的记载。因为周围全是沼泽地,根本无法在这里建塔。南米庄(Hd49)的真武庙建在村北头,另外村中间还建了一座大型的真武庙,门上方的铭文显示建庙时间为1594年。

4.寺庙位置

《辞源》中把“真武”解释为“北方之神”,不管理论上如何解释,当地真武庙确实无一例外地建在村庄北部。建在城墙上时,会选择北边城墙的中心。或许我们可由此推断,真武庙最初是建在城墙上的,后来便成为一种习俗。没有围墙的村庄会以塔楼作墙,并在楼上建庙。

这就解释了城隍庙作为用来保护城市的庙,理应建在有城墙的地方,然而当地三座城隍庙中有两座所在的村庄没有城墙。这两座城隍庙都建在起到城墙的作用的真武庙高台下面。想要证实这种推断,需要先搞清楚真武崇拜与建庙于墙上的联系,但我对此一无所知。

至于高台位于东南方这种现象的原因,柏世曼的推论并不符合当地实情。

5.寺庙名称

寺庙的名字会写在门上悬挂的匾额上,称作“玄天阁”或“玄天上帝”。北宋时因避讳,改玄为真,故亦称真武。“真武”有时会出现在钟或香炉上。除了很少情况下被称为“高庙”,民间称其为“真王庙”。“王”可能是由“武”的发音变化而来,但是我没能从当地方言里找到这种变化的原因。要想找到答案,还需要研究其他地区。

(三) 观音殿

许多真武庙的后面都有观音庙。在有关龙王庙的铭文记载中,偏殿里常常供奉着观音或送子观音,实际常常把两者混为一谈。在某些情况下(但是大范围的调查中比较罕见),根本无法说清是当地人确实把观音与其他送子神仙混为一谈,还是由于我观察中的失误。我只是不确定有关龙王庙和偏殿供奉的观音或泰山娘娘(佛教三身三位一体的女性形象,与观音极为相似)的记录是否正确。

单独的观音殿就很容易区分了。通过民间叫法、官方寺名以及外观就能确定是否是观音殿。我总共记录了34座,平均每三个村庄便有一座。下面将详细介绍观音殿,照片之后还会对泰山庙稍作提及。

1.形象

观音殿中常常供奉观音、阿弥陀佛和大势至菩萨,三圣均为丰腴的妇人形象,头戴宝冠,盘腿高坐殿堂之上。四分之三的观音殿中,三圣呈站立姿势。

观音又被称作送子观音,其两边的侍从怀抱小孩,桌子上和主祭台上也有小孩。①这个情况比较特殊,我遗憾明知是观音像却没能研究。我曾记下Hd 212和Hd 75两处的观音像与普通民间观音像完全不同,但是并没有更多详细信息。

2.寺庙历史

根据有关记载,当地供奉观音早于供奉真武大帝。但我们无法根据搬到其他地方的钟或经幢来推测观音殿的历史。

在两座观音殿,我们找到了记载寺庙具体建造日期的石碑,鹅毛(Hd212)的观音殿建于弘治年间(1488-1505年),马家皂(Cy755)的观音殿建于1522年。其中还有更久远的文字记载,位置及建造时间分别为下庄 (Cy777,1492年),神泉堡 (Cy778,1495年),累家庄 (Cy737,1508年)和西水地 (C y 768,1524年)。

3.庙中建筑

观音殿与文章开头所述的当地普通寺庙类型并无差别,如照片三所示。

4.寺庙位置

令我吃惊的是,绝大多数观音殿都建在村口,要么在城门口,要么在主干道的尽头,其中一面庙墙朝向村庄。数据如下:坐北朝南,6座,分别是千千村(Hd29)、石家寨(Cy578)、鎗架营(C y 757)、集仁(Cy765)和神泉堡(Cy778);坐南朝北,7座,分别是南水地(Hd204)、秦城(H d 208)、補村(Hd215)、兴庄(Hd217)、丁安营(Cy759)、下庄(Cy777)和漫流堡(Cy791);坐西朝东,5座,分别是峰峪(Hd75)、西册田(Hd210)、东册田(Hd218)和萧家窑子头(Cy767);坐东朝西,3座,分别是徐疃(Hd207)、鹅毛(Hd212)和坊城(Hd220)。共计21座,占62%。

这种分布似乎没有规律可循,而且我认为在别处研究当地观音殿位置的原因毫无意义。这个问题需要深入实地以当地信仰和传说为研究切入点。

5.寺庙名称

观音庙的官方名称为“观音殿”,其他叫法还有“观音老母”(千千村,Hd29)和观音庵(神泉堡,Cy778,现在的看守人是道士),或者以观音的别称“慈航普渡”命名的庙(兴庄,Hd217)。

民间叫法为“菩萨庙”或者“送子观音庙”(东水地,Cy769)。后面这种叫法会使人想到送子娘娘,需要在这里介绍一下。

我记录了泰山庙、奶奶庙和娘娘庙三种叫法。正如上面所说,观音与泰山娘娘的区分并不明显,尤其当它们作为龙王庙的附属小庙时。其中有五座泰山娘娘庙,一座奶奶庙。附属小庙有时会以“娘娘”命名。

在某些细节上,这些庙的混淆更加明显。Cy772的观音殿1492年就已经存在了,在1778年的钟和磬上又称其为泰山庙。五座泰山庙中,有三座呈现观音殿的特征,即建于城门口并且朝向村庄。

在另外两座附属小庙里(墙匡堡Hd8和大王Hd252),泰山娘娘又被称作“圣母”。

(四) 寺

我还记录了一些寺,虽然叫法不一,但是真正的也是当地仅存的佛寺。上文中曾提这些佛寺的现状。

1.形象

佛寺内通常会有一些佛教三身的雕像,有时只有一座雕像。没有什么特别之处。

2.寺庙历史

其中,只有小王寺(Hd242)可根据1005年的石碑推测该佛寺可追溯至唐朝。碑文中记载,该佛寺建于开元年间(713-741)。

所有迹象都表明当地佛寺在辽金时期(10—13世纪)十分兴盛,大量的经幢足以证明。另外,经幢上的铭文记载了和尚的名字和他们的修行过程,还提到了附近其他佛寺或者周边村庄对建庙有过贡献的信徒。我在所调查地区的中心地带进行了更加深入的研究,也就是把从浅井(Cy 764)到东浮头(Hd 241)和从东小村(Cy 776)到大蔚口(Hd 220a)两条线中间的区域分成若干个点,共计35个村庄。从11到12世纪,这一时期23个村庄中共有8座佛寺。其中,当时的弘果寺(其遗迹现被称作红门寺,位于监曈村东南方,即现在的南水地Hd 204)香火应该没有中断过。还发现了1112到1177年的5座墓幢。

如今佛寺消失殆尽,但平均每三个村庄中还有一个保留着这些佛寺残存的遗迹或建筑,共有43个这样的佛寺。在富裕一些的村庄,历年的修缮保留下数座寺庙。神泉堡(Cy 778)、友宰(Hd 219)和疃堡(Hd 253)各有一座寺庙,分别为上寺、中寺和下寺。

这些佛寺和龙王庙是当地崇拜最古老的见证。这两种寺庙历经兴衰,如前文所述,已被混为一谈。

3.寺内建筑

寺内遵循中国佛寺传统布局,建筑位于前部和两侧。1937年,艾术华的《中原佛寺图考》(Prip-Moeller, Chinese Buddhist Monasteries, 1937)对此有描述。需要注意的是,当地最常见的佛寺类型只有一个院子,大殿坐北朝南,偏殿和僧房分列两侧,四大天王、弥勒佛和韦陀在南边。偏殿中供奉的神多种多样,从观音到上古时代帝王,如伏羲、神农氏和黄帝。

4.寺庙位置

佛家曾对寺庙的建造位置应远离或靠近世俗之地展开争论。有人主张,远离尘世喧嚣以求静心修行,有人却认为,不应脱离世俗生活。似乎当地寺庙建造位置的选择符合第二种观点,佛寺离村庄一二里地。离尘世比较远的寺庙,一般都建在风景秀丽的泉边或山坡上。

另外,还有几座佛寺位置偏僻,比如前文已经提及的禅房寺(Hc 276a)建在西部山区,昊天寺(Cy 597a,建造时间不详)建在俯瞰平原的小山头上,佛永洞也写作福永洞(琉璃洞,Hd 252a,1498年已经存在)位于南部山区,由三个山洞堆叠而成。

5.寺庙名称

寺庙按照佛教传统来命名,而且每个佛寺的名称不同。除了前面提到的寺庙,还有其他的例子,比如永安寺(西册田,Hd 210),大吉祥寺(南水地,Hd 204)、普济寺(補村,Hd 215)、慧通寺(Cy 590)、释迦禅寺(黎峪,Hd 244)、佛宫禅寺(东浮头,Hd 241),等等。释迦禅寺、佛宫禅寺和前面提到的禅房寺(Hc 276a)属于禅寺。1493年的钟上记载了疃堡(Hd 253)南部山区的另一座禅房寺,但我没有前往参观。

民间很少叫佛寺的官方名称,佛寺被称作大寺、大庙或佛殿。

(五) 五道庙

对于五道庙没有什么要介绍,每个村都有,但我只记下了19座,这只是很少的一部分。因为几个月的调查后,我就不再记录这类寺庙了。五道庙规模很小(如照片二),建在村子的小路旁,而且大都已经破败不堪,里面的雕像和其他物件都已经没有了,所以研究这类寺庙没有太大意思。不过庙里屋檐下还挂着铃铛,我记录的铃铛都是从18到19世纪的。

庙的位置和名称都表明,五道庙供奉道路保护神,但我对当地这种供奉一无所知①据司礼义神父称,村民遇有丧事(Hd 210)或者遇到难事(Hd 253)的时候会到五道庙上香奉供。。

(六) 其他各类寺庙

下面的几种寺庙在当地并不重要,所以我只列出这些寺庙和它们各自的特点。

1.关帝庙

在个别村庄,比如在杨老窊(Cy 779),关帝庙非常重要。大多数关帝庙如像照片三所示。

关帝像呈站立姿势,手持大刀,他的两个朋友并立左右。在比较重要的庙,关帝的坐骑和马夫都在屋檐下(如许堡,Cy766)。有一个庙中的关帝骑在坐骑上(西紫峰,Hd36 a)。关帝庙门上悬有“伏魔宫”匾额,屋檐下方题写“大丈夫”。这些题词都能被“关帝庙”取代,民间称之为“老爷庙”。

我发现了两座关帝庙(Hd62和Hd215)的一个12世纪的经幢,但是庙早已被移走,所以没法从中得知这类寺庙的历史。我记下了有关几座关帝庙的最早的日期,分别是1598年(Cy766)、1599年(常安村,H c 276)和1603年(柳东营村,Hd47)。其中最后一座寺庙的石碑显示其建造时间不详。前面也提到过,这种类型的寺庙最晚建于一两个世纪前。

劳佛尔在对山西南部的描述中(见注释2)提到了当地建了许多关帝庙。如果这些资料准确,我们就能得知关帝崇拜的地理分布很不统一,甚至单在一个省内也是如此。

2.三官庙:15座

这类寺庙供奉的是掌管赐福的三官:天官、地官和水官。有些村庄建有专门供奉三官的庙,比如解庄(Cy588),但这不是最常见的情况。一般在大型寺庙的偏殿供奉三官,三官庙常建于龙王庙和观音庙中。

这类寺庙被称作“三元庙”或“三官庙”,后面这种也是民间叫法。1532年的石碑(上面刻有八卦图,位于西坪,Cy599)和1587年的钟(集仁,Cy765)上的铭文是有关三官庙的最早的记载。

3.文昌阁:12座

文昌阁建在城墙上,与魁星阁位置相同,但是我只记录了一处(贵仁,Hd216)。上面提到过柏石曼把真武庙误认成魁星阁。这里列出文昌阁的两个特征,某些细节与柏石曼口中的“魁星阁”完全一致:1)大同市的文塔建在东南方的城墙上;2)在右所窑(Cy752),除了真武庙的高台,还有一个用来建文昌阁的方形砖台,但上面并没有建庙。在140个村庄的401座寺庙中,只有这两种情况。另外,民间称作“南庙”的北岳庙,位于大同市南三里,北边有用来建魁星阁的高台。

在有些寺庙,如大王(Hd252)佛灵寺,同时供奉着两位掌管士人功名禄位的神,分列东、西两座庙,文昌在西,魁星在东。

我们可以得出结论,柏石曼所写的文章完全不符合当地实情。我们会奇怪,究竟是怎样“缜密”的调查能够做到只是从中国某些地方看到的个别现象就得出最终的结论。顺便提一句,被柏石曼称作风水塔的孤立塔楼,在大同东南更是闻所未闻。

4.大仙庙:4座

当地十分盛行动物成精的说法,尤其遇到被附身或中邪的情况要拜大仙①1942年,Hd 210的居民共有12例被“大仙爷”附身的情况。。这四座大仙庙(东马庄,Hd78;滩头村,Hd211;敖石,Hd229 和东浮头,Hd241)规模很小,没有什么特别之处。

5.马王庙:3座

祭祀马王爷的寺庙几乎都在龙王庙的西偏殿中。另外,有三个主要供奉马王爷的庙:碱堡(H d 28);许堡(Cy766),有1537年的铭文;东水地(Cy769),有1730年的铭文。许堡的马王庙内雕塑有四臂,手持两把利刃,外加弓箭、刀和刻有“马王”的印章。

6.城隍庙:3座

城隍是城墙的保护神。前面介绍真武庙的时候提到过城隍庙在没有城墙的情况下的作用。在记录的三个城隍庙中,只有一座靠着村庄的北城墙,建在偏东的位置而不在中间,因为中间有一座建于12世纪前的寺庙。由此可知城隍庙的建庙时间晚于12世纪。在另外两座城隍庙中,找到了1597年(杨老窊,Cy779)和1602年的碑文(下庄,Cy777)。这两个村庄没有古城墙,所以城隍庙建在了真武楼下面。

7.雷公庙:2座

前面提到过的位于黎峪(Hd244)的雷公庙供奉着雷公,还有另外一座位于东浮头(Hd241),1566年修缮之时立了一块碑,由此可推断这座庙建造历史相当久远。

一个村民给我带来一把新石器时代的石斧,他从大雨冲刷后的激流中找到这把斧子。他还告诉我:从这些上古器具就能看出当地人的信奉,如果有人冒犯了雷公,就有可能遭五雷轰顶(总是颈部)。雷公庙和这种信仰都位于南部山谷开口处的三个村庄。这是一种巧合吗?

崇拜雷公的习俗只在当地山区流传。其中有个例子很好地印证了这种结论,当地有一座有名的雷公庙建在大同市东北方15里地的山脚下(大同,Cy575)。周边所有的村庄共同出资维持寺庙的运作。

8.天主庙:2座

两座天主庙建造形式一致:数座寺庙上下罗列,最上面一座建在从岩壁上挖出的洞穴中。第一座天主庙位于琉璃洞(Hd252 a),雕塑上方题有“天主万帝”,周围有32个侍从。最上面的石洞中有一个1753年的磬,下面的石洞中还发现了更久远的文字记载。第二座天主庙建于桑干河(龙门桥,H d 217 a)南岸的峭壁上,那里的吊桥旁边还有另外几座寺庙和其他建筑。这座天主庙在1752年修缮过一次。

9.诸圣庙:1座;三圣庙:1座

我只记录了一处诸圣庙,只有一处19世纪中叶的石碑,但我们无法从中得知这座寺庙供奉的谁(解庄,Cy588;根据石碑提供的信息可知,寺庙建造时间可能是1750年)。这是儒家寺庙吗?或许通过与三圣庙的对比,我们可以确认这种推测。“三圣”是指被文人尊崇的圣人,比如伏羲、文王和孔子等。《辞源》给出四个可被称为“三圣”的人物。另外,佛教中也有“三圣”。仅根据寺庙本身无法确定。寺内还供奉关帝,除此之外,还能看到颂扬财神、马王和圣母的碑文。

另外需要注意,这两座庙与当地的三官庙完全不同,所以肯定不会是三官庙。

10.二郎庙

在《中国的建筑和宗教文化之一:普陀山》①E. Boerschmann, Die Baukunst und Religibse Kultur der Chinesen, vol. I, GeddCchtnistempel, Berlin, 1914, p. 158-198.中,柏石曼记录了他在四川对公元前3世纪李冰和他的儿子二郎治水的历史和传说进行的深入研究。供奉他们父子尤其是二郎的寺庙遍布四川。后来,这种风俗便流传到湖北。

大同东南地区有两座二郎庙,分别位于孙家港(Hd78 a,有一座1734年的钟)、友宰(Hd219)。第二座规模和影响力比较大,1734年的石碑记载了寺庙历史,但建造时间不详,不过1465年前就已经存在了。大殿门上方悬有匾额“二圣行宫”。在理教的信徒,也是现在的看门人告诉我庙里供奉的是二郎爷。现在,人们称其为“老爷庙”,即供奉关帝的寺庙。每年阴历五月十三日举办庙会,这一天是关帝诞辰。1942年7月25日,当天正好是庙会的前一天,参观寺庙的时候看到了人们正在为庙会做准备。

当地祭祀二郎的传统由来已久,但后来便不再兴盛。南部有个山头被人们称作“二郎顶”,位于黎峪(Hd244)西边不远②该村一个村民当时给了我从真武庙(Hd 244)高处能看清的所有山的名字。《大同县志》(黎中辅编,1830年)在第四章中有这样一句话:“二郎顶山在黎峪村南,东边有谷曰大王峪。”文中提到的黎峪位于Hd 244,但是“东边”描述有一点偏差,确切地说应该是“东南”。至于大王峪的说法也是错误的,东边的山谷名为“黎峪”,大王峪西边还有两座山,谷口处有村庄名为大王村(Hd 252)。,夹在两座二郎庙中间。这足以证明当地供奉二郎的历史久远。

11.阎王庙:2座

西堰头(Cy789)处有一座阎王庙。補村(Hd215)的破庙或许也归于阎王庙,因为里面的壁画呈现的是阴间场景。我还记录了两座偏殿供奉阎王的观音庙(墙匡堡,Hd8和大王,Hd252),这种现象可能是因为观音的影响力增强了人们对阎王的敬畏。

隋朝韩擒虎,人称“韩相”,死后成为阎王。大蔚口(Hd220 a)南部山上有一处石洞被称作“韩相洞”。但是,由于洞内已破败不堪,所以我无法研究里面究竟供奉着谁。

12.财神庙:1座

前面提到过唯一一座专门供奉财神的寺庙(见上文魏辛庄,Hd11处黑虎庙)。我遇到的其他所有的财神庙,总共6个左右,都只是寺庙中的偏殿。

13.太公庙:1座

南水地(Hd204)西北方有一座太公庙,可以找到1884和1888年的碑文记载,但有关这座寺庙的详细信息,我们一无所知。

14.瘟疫庙:1座

这座瘟疫庙建在东南方丁安营(Cy759)村口处。

结 论

通过对大同东南乡寺庙以及各类铭文、碑文记载的描述,我们可以得出结论,当地祭祀活动十分兴盛,这从每个村寺庙数目就能看出。另外,我们还可以看到,寺庙兴盛与否还取决于村民的经济状况。在历史上的某些时代,没有修缮任何寺庙,也没有立还愿碑,明朝开国150年内(当时蒙古不断入侵)、清朝顺治年间以及民国三十年内都属于断档期。相反,国泰民安的时期,如万历年间(1573-1619)、康熙年间(1662-1722)以及乾隆年间(1736-1795),大兴立碑之风和寺庙修缮。

从上文可以看出当地最具代表性的寺庙。一般的村庄有100到150户人家(约500—700口人)肯定会在北边建真武庙,东南方建龙王庙,西北方建观音殿或者五道庙,还可能会有观音庙和佛寺。但是,会有更复杂的情况。民间崇拜中混杂各种盛行的类型而且不断变化。为了让大家理解这一点,我以南米庄(Hd49)的寺庙为例详细讲解。不过,这只是一种比较极端的情况。

北边城墙上建有真武庙。北边还有一座关帝庙,但一座1885年的石碑上却写着龙王庙的修缮。东北方有龙王庙,一座1863年的石碑上的碑文却跟真武庙有关。这座庙里有一座偏殿是奶奶庙。另外一座1756年的石碑上又写着龙王庙。南边有一座规模较大的真武庙,里面的塑像却是关帝。然而,雍正年间(1723-1735)的碑文却记叙了真武庙的修缮。

以上现象说明,有时村里立还原碑时,立碑地点无关紧要。

我们可以从寺庙分布情况得出最重要的一个结论:从龙王庙的研究情况得知,定点调查并覆盖当地所有村庄是十分必要的。这种方式进展慢而且需要耗费多年时间才能遍布中国一个省份的部分地区。然而只有这样才能真正研究透彻当地崇拜情况及其分布。

结尾处似乎有必要放上一份民俗调查问卷,研究乡村寺庙时可借助这份问卷。当然,不能忽略城市寺庙,但由于中央政府的影响,城市里的寺庙类型比较单一。另外,因为文章中没有涉及画像研究,所以这份问卷自然会增加这方面的比重。前面已经用星号*标出了我们可以快速进行调查的地方。积累了一些经验以后,调查一个村只需要两三个小时。

问 卷①问卷用三种语言发表,包括中文、英语和法语。可向杂志编辑部索要问卷样本。

1. 画出简图并标明所有村庄的位置。

2. 寺庙的建筑与当地民居有何不同?

3. 记录每座寺庙内部建筑的位置以及目前居住的情况。

4. 画出草图并标出所有铭文、碑文、附属建筑及雕像的位置。

5. 详细记录每座雕塑:人物位置、衣着、特征及其随从。

6. 寺庙中还有哪些其他崇拜?

7. 寺庙中壁画的主题是什么?

8. 有没有特别的工匠参与寺庙的修建和装饰?他们的图纸和模型从何而来?

9. 记录每处碑铭的时间及寺庙名称的命名时间。

10.仔细阅读石碑或经幢上的文字,并记录:

a) 寺庙历史

b) 省、市、乡镇和村落的名称

c) 碑铭里出现频率最高的姓氏

d) 神仙名称和捐资的周边村民的姓氏

注意:石碑和经幢的历史越久远,c)和d)的记录就要更加详细。对于山西北部地区而言,指1600年之前。

11. 调查寺庙及所供奉神仙的民间叫法。

12. 调查村庄的民间叫法。需要问周边村庄的村民。

13. 哪些寺庙会有每年一度的祭祀活动。

a) 全村举行?

b) 只是该寺庙的和尚举行?

14. 描述该庙会。

15. 有哪些特定时节举办的祭祀活动,如祈雨、收割前等。

16. 某些祭祀需要搭戏台并有固定曲目吗?

17. 什么情况下人们会进庙或向神上香、供奉?会做什么?比如用牺牲、供品等?

18. 在年度祭祀仪式或私人仪式之时,哪些周边的寺庙或村庄会参与?

19. 描述属于某一家族的家庙。

20. 当地有哪些有关某一神仙或特定寺庙的传说?

21. 当地有哪些与某一祭祀有关的谚语和短语?

注意:至于当地语言的研究,调查时应选取有当地户籍的成年人作为调查对象,需要记录他(她)的名字、年龄等。

22. 寺庙经济状况如何?

a) 建庙时间

b) 寺庙修缮

c) 捐税情况

23. 举办庙会时有地方集市吗?哪些村庄有集市?集市上会卖哪些东西?还保留宗教节日的特征吗?

[责任编辑:王素珍]

K890

A

1008-7214(2017)04-0056-24

贺登崧(Willem A. Grootaers, 1911-1999),比利时人,天主教神父。20世纪40年代开始在中国华北地区传教,同时从事中国民间文化的调查与研究。他将当时欧洲学界的“方言地理学”引进中国,并运用到中国民俗学的研究实践中,提倡以类似于当代人类学民族志式的田野工作方式深入被调查者生活的社区中进行方言和民俗调查,留下数量丰富的调查报告和研究论著。

[译者简介]卢梦雅,山东大学外国语学院法语系讲师;贾美玉,上海外国语大学法语语言文学硕士研究生。

本译文系国家社科基金项目“北平燕京大学、辅仁大学的民间文学及民俗学研究(1937-1949)”(项目号:14BZW153)阶段性成果。

* Willem A. Grootaers, “Les temples villageois de la région au Sudest de Tat’ong (Chansi Nord), leurs inscriptions et leur histoire (The Village Temples in the Southest of Tatung (Shansi), Their Inscriptions and Their History)”, Folklore Studies, Vol.4 (1945), pp.161-212.